「人工智能比人快」

大语言模型ChatGPT进入香港的大学后,自称「小语言模型」的王浩一度感受到存在主义危机。他是香港浸会大学文学院语文中心的讲师,精专语言教学。

ChatGPT在2022年末的面世,令全球学界出现一系列「膝跳反应」。一些人相信生成式AI将重塑教育界,过度担忧会钳制技术的创新发展和应用。但也有不少学者表达了忧虑,包括生成式AI对学术诚信的侵蚀、导致认知能力和批判性思维下降、提供错误资讯、加剧偏见和歧视等等。

香港大专院校、英国牛津和剑桥大学、以及美国公立中小学系统都在2023年初提出封锁ChatGPT的政策。香港大学是香港第一个做出封锁动作的大学,该校教与学创新中心的陈嘉玉教授回忆,校方当时并非想永久封禁使用ChatGPT,而是认为需要时间筹备硬件、平台和应用新技术的知识等。

2023年6月,港大教务委员会通过就教与学使用生成式AI的全面政策。港大与微软谈好合作,创立校内系统接入ChatGPT,一系列针对使用生成式AI的政策陆续出炉。港大在新政里指,掌握和应用生成式AI是学生须具备的重要能力。

在9月开学季到来之前,陈嘉玉和同事奔走于各个学院宣传。她记得医学院很踊跃,社会科学专业的老师会打电话来和她商量,要怎么调整教学评估的过程。

2023年夏,香港各大院校几乎都采取类似策略,与微软合作推出自己的校内系统,一般会限制指令数量。陈嘉玉认为,由校方推出校内系统,是为了保证学生使用新技术的平等性。

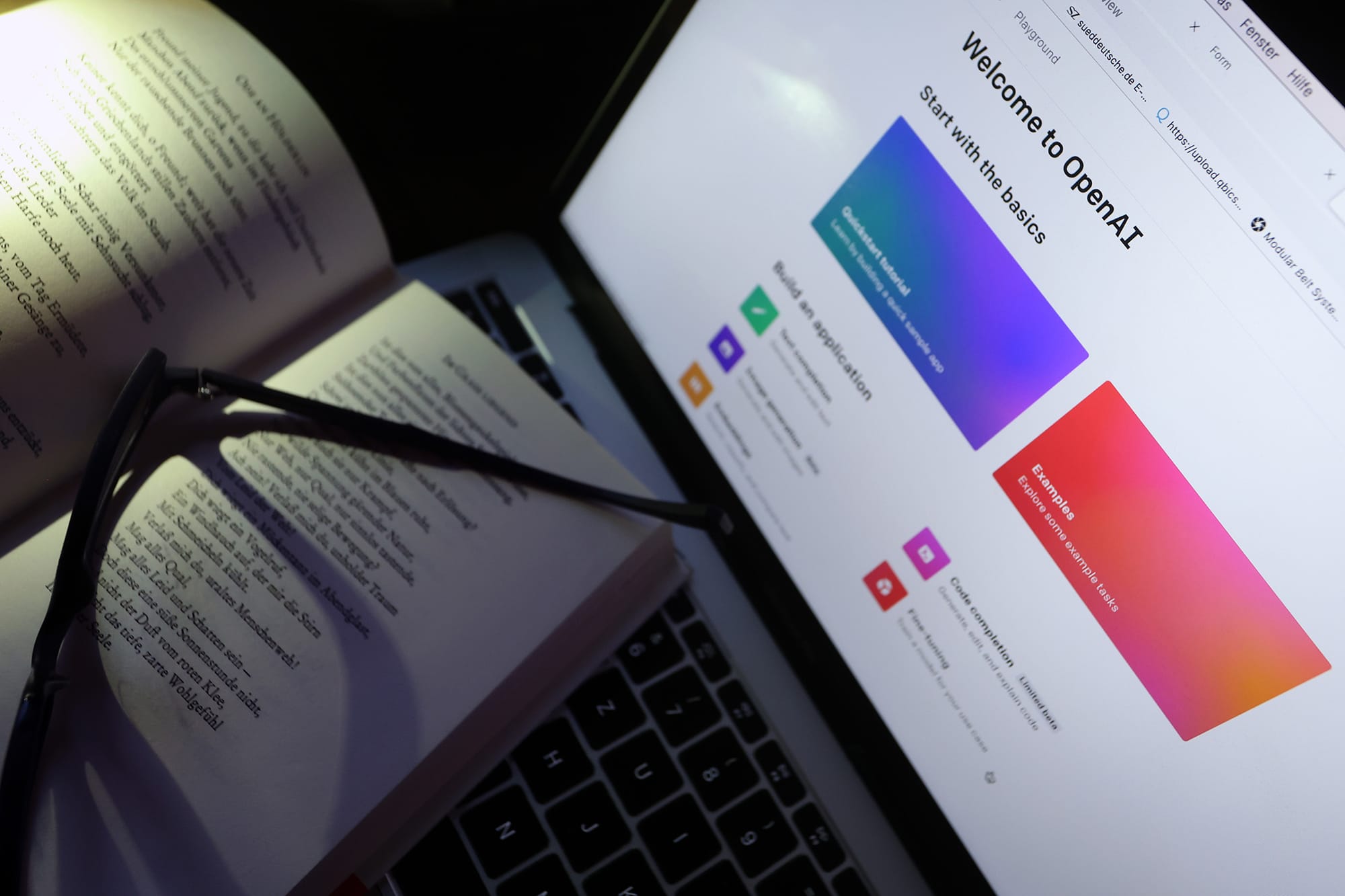

一个大背景是,谷歌、微软和OpenAI均限制香港用户使用其生成式 AI工具。以OpenAI为例,它将香港、中国大陆、北韩、叙利亚和伊朗列为限制访问的国家和地区。因此,不少香港人使用Quora推出的平台Poe(Platform for Open Exploration),它不用翻墙,整合了包括ChatGPT、Midjourney、Claude等热门聊天机器人。据网络流量分析网站Similarweb数据,2024年2月,香港是全球最多人使用Poe的地区,占总流量逾25%。

如果说ChatGPT刚问世时,教育工作者对此还充满犹疑,那么一年半后,他们中的不少人都意识到,使用这项新技术意味着冒险,但视而不见或许会有更大的危机。

无论如何,学生们已跃跃欲试。2024年1月,英国独立智库HEPI发布首份英国学生使用生成式AI的研究结果。从1200名本科生样本可以看到,超过53%的学生使用生成式AI帮助他们应对评估,还有63%的学生用来解释概念、54%的学生用来提出研究想法、53%的学生用来总结文章。