蒋婷买“刮刮乐”有两年了。

这是一种即买即开的彩票。她最常买的是“中国福利彩票”(下称“福彩”)发行的“好运10倍”,每张面值10元(人民币,下同),最高中奖金额40万。刮奖时,蒋婷常在心里默念:“40万、40万......”

每次外出,只要遇到彩票摊位,蒋婷必定会买一张。她发现,最近在商场里的彩票柜台买刮刮乐的人,明显比一两年前多了,当中大部分是二、三十岁的年轻人。

不只是买的人多了。卖彩票的也变多了。

阿红在杭州郊区一家购物中心二楼的福彩柜台工作,他们才开业短短三四周,商场里又新增了两家彩票摊位。阿红说,现在每个商场基本都会有两三个彩票柜台。他们公司作为福彩的代理商,在其他商场也有分店。这些彩票点只卖刮刮乐,占地两平米左右,摆放红白两色搭配的柜台。有的站点还有自动售卖机。

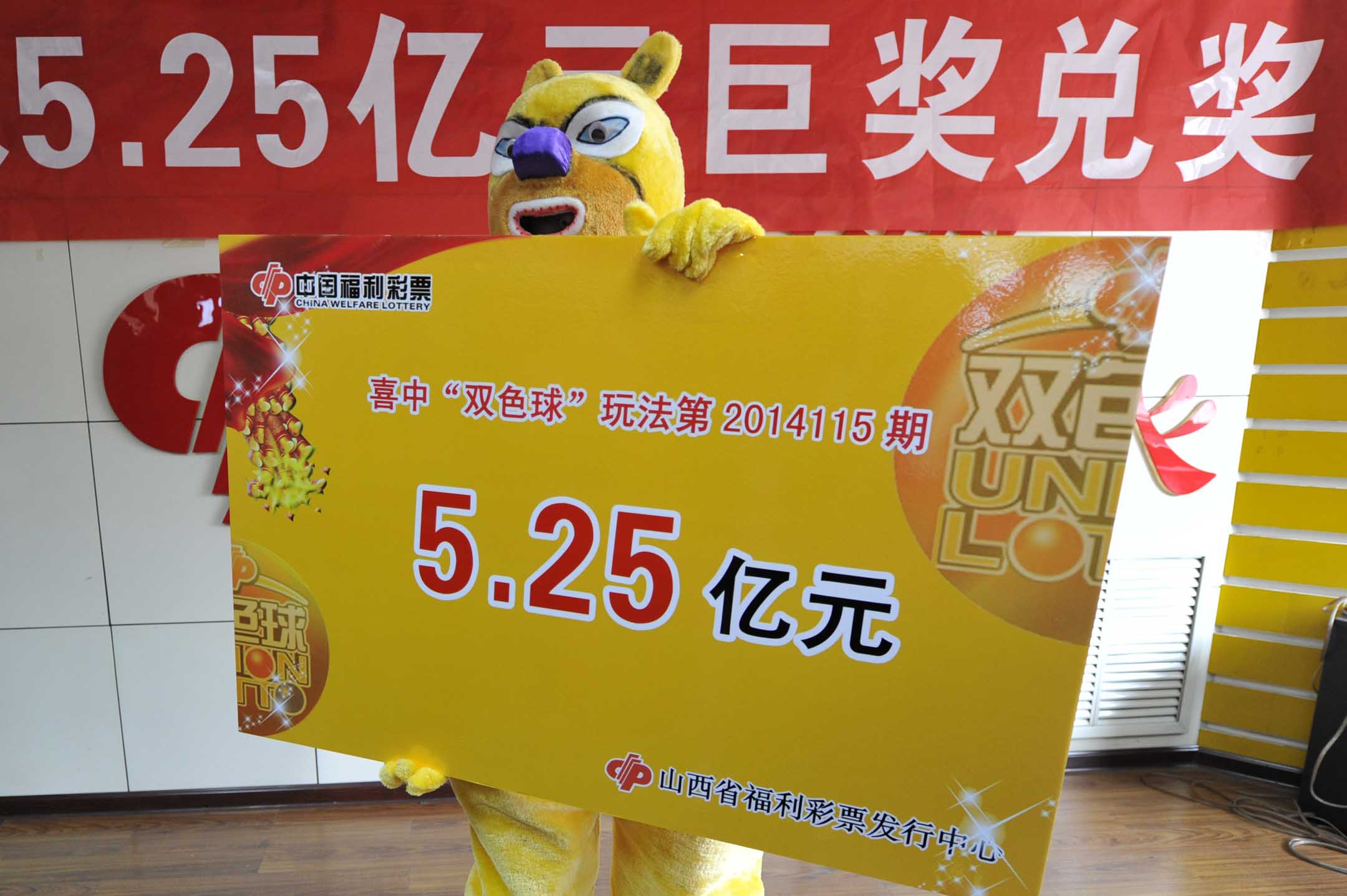

中国国营彩票于上世纪80年代推出,福彩和体彩是两大发行机构。据中国财政部发布的信息,今年1至5月共销售彩票2251.71亿元,同比增长50%,增长较快的原因主要是去年同期销量基数低、解封后的赛事带动、即开型彩票(刮刮乐)配套营销等。5月,刮刮乐销售额同比增长92.3%,约占销售总量的五分之一。

阿红身穿一件大红色的员工服,背后印着“卖彩票要紧”五个白色大字。她看守的柜台上贴满了顾客已兑过的中了大奖的彩票。只要路过那,都能瞥见卡片上用马克笔重重写出来的中奖金额,有5000元的,也有几百的。

“你10块钱买一张,万一中了呢?”阿红说。这个“万一”,成为无数迷茫的年轻人投身刮刮乐的契机。