2025年8月,我重返布查——這座在俄烏戰爭初期曾被俄軍佔領、數百名居民慘遭屠殺、因俄羅斯的戰爭罪行而震驚國際的城市,如今已換上全新的面貌。

大樓正在重建、道路已經重新鋪設、學生回到學校,城市主幹道火車站街(Vokzalna Street)兩側原本被轟炸得體無完膚的平房,也換上整齊一新的屋頂,配上堅固耐用的圍欄。圍欄上方,一朵玫瑰花,探頭盛放。整條街一致得讓人毛骨悚然。

47 歲的伊瓦休克(Olha Ivasyuk) ,與家人在去年搬回煥然一新的火車街上。街道空蕩,少有人車經過。2022年3月初,俄羅斯的裝甲車隊,沿著這條街進入這座四萬人口的城市,佔領布查,居民倉皇逃難,但因為伊瓦休克的母親年邁,行動不便,他們不捨丟下她,選擇留在布查。她與父母、丈夫、13歲的女兒還有八歲的領養犬Lada,躲到附近公寓的避難所,但來不及救出另外兩隻貓咪。他們在斷水斷電之下,撐到烏軍解放的3月31日。

回到火車街上後,她回憶:「整條街被徹底的破壞,房子大部分也都被砲擊砸毀,其中一間房間更是面目全非,非常可怕。」

在被俄軍佔領前,布查是基輔西北方約25公里處一個綠樹成蔭的郊區,以整潔的街道、新建的住宅區和寧靜的生活節奏聞名,吸引許多首都工作的上班族或中產階級家庭搬到這裡。俄軍佔領期間,數千人像伊瓦休克一家人,沒有離開,其中超過600位遭到殺害。伊瓦休克的家只剩斷垣殘壁與滿地的子彈殼,家裡的一隻貓咪耳聾,一隻殘廢。院子裡俄軍留下的倒鉤手榴彈,還差點奪走她丈夫的性命。

俄軍留下的集體下葬坑,屍體中包括婦女、小孩與老人,烏克蘭當局與國際組織等合力調查,大量證據發現當地發生數十起即決處決、非法殺戮、酷刑虐待以及強暴性侵等案例,國際刑事法院也派遣團隊到布查調查俄羅斯的戰爭罪行。

戰時重建國家的決心:「這裡同時有戰爭的悲劇與全新的機會」

但烏克蘭沒有停在悲劇裡,他們積極展開重建工作,加上國際夥伴、私有企業和非政府組織資源湧入,目前光是布查,80%已經重建,鄰近的城市伊爾平,也同樣曾遭受俄軍殘暴的佔領,重建率高達95%。

住進被重建的新屋,伊瓦休克說:「那給我一些希望,一些心裡的平靜,幫我看向未來。」

布查社區永續發展研究院(ISDC Institute for Sustainable Development of Communities)的公關負責人斯科雷克(Ivanna Skoryk),在帶導覽團時說:「重建的速度非常驚人......你看到這些一模一樣的圍欄,那是唯一的跡象,告訴你這裡曾經發生很可怕的事。」

她解釋,重建的工作繁複瑣碎。第一階段,為緊急應變。光是要清理瓦礫、焦土和剩餘的地雷,就是浩大工程。俄軍埋下的地雷無處不在,斯科雷克告訴我們,一位母親,尋了三次才發現俄軍把地雷藏在自己孩子的鋼琴裡。市區以外的範圍,掃雷工作仍在進行,直到去年底,全國有登記的地雷傷亡意外超過1000起。

第二階段,是整合國際資源,修復大眾交通、公共設施與部分住宅。

來自歐洲、美國和世界各地的夥伴,包括世界銀行、聯合國發展署、歐洲投資銀行等,紛紛投入鋪路、造房、恢復校舍與重啟水利和能源設施的工作。火車街上的110棟住宅,包括伊瓦休克的家,則是由美國的非政府組織「全球培力任務」(Global Empowerment Mission),與布查市議會和在地組織共同重建。

現在布查正值重建第三階段,重點放在私有公寓建設和基礎設施改善。2025年,布查市議會公布自俄軍佔領後最大的住房修繕計畫「希望(HOPE)」,招標十大項建設,其中一項已達標的計畫,預計修繕79棟公寓大廈,分布在布查、沃爾則爾和哈夫里利卡夫,三個曾被俄羅斯佔領的城市。

「對每個家庭來說,這是一個回歸正常生活的機會,讓他們能夠在自己安全舒適的家中生活。」市議會的新聞稿表示。

不只是布查,烏克蘭對於在戰爭中重建家園的決心是上至政府,下到大部分受戰爭摧殘的社區。

烏克蘭總統澤倫斯基在2022年一場演講,表示烏克蘭會成為世界「重建的典範」,並為這個時代寫下「結合經濟、技術和人道最重要的計畫。」第一年,烏克蘭估計在戰爭中的損失超過1000億美元。危機也是轉機,澤倫斯基表示,這同時也代表著數百億美金的市場。

負責烏克蘭社區與領土發展部的首席副部長什克魯姆 (Aliona Shkrum),在我於基輔參與的「烏克蘭重建」會議上,解釋將「重建」列為國家重點經濟發展一環的重要性。

「我們不能夠只是等待外界的援助,因為援助的預算主要都是花在國防與軍隊上,所以我們試著跟公司和私有企業合作。」什克魯姆說。「這裡同時有戰爭的悲劇與全新的機會,我們的工作就是,與經濟部共同創造這些機會。」

讓加害者買單之外,國際夥伴與私有企業投資成關鍵

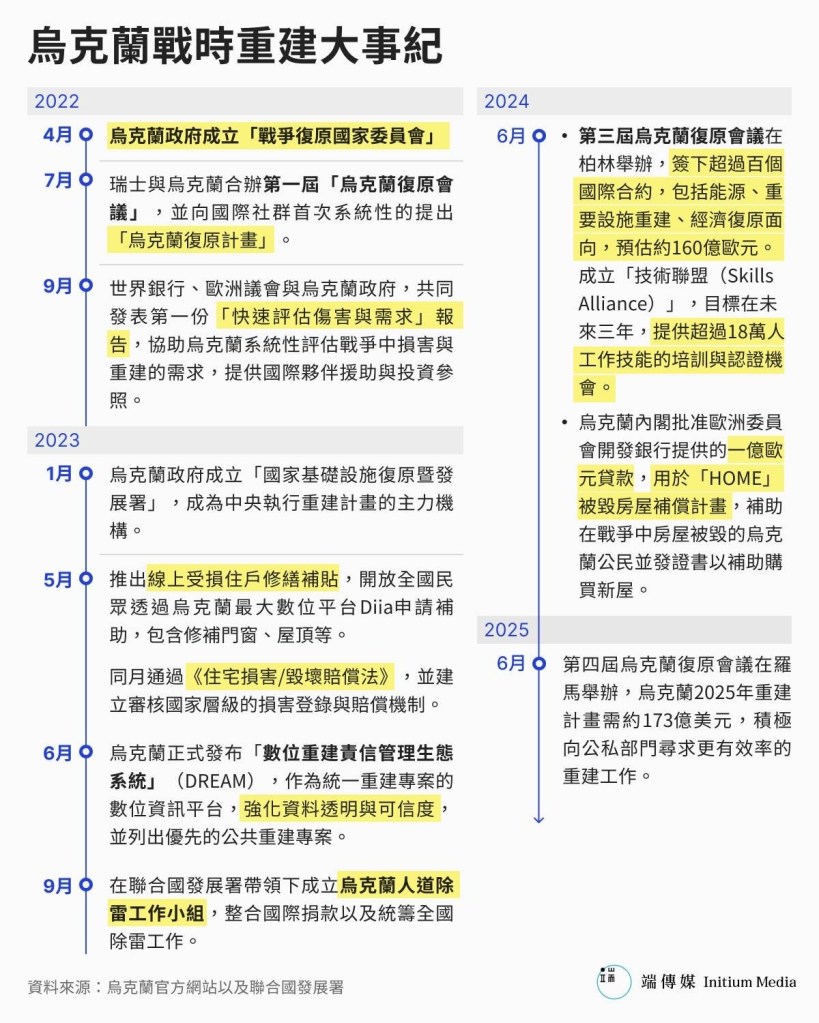

烏克蘭在2022年,建立「戰後復原國家委員會」,作為全國復原藍圖與工作小組的統籌平台,並每年在歐洲舉辦「烏克蘭復原會議」,積極整合國際資源,對接烏克蘭被戰爭影響的社區。

光是2023年,就有近60個國家、超過1500份合作協議,協助烏克蘭的城鎮重建。世界銀行、歐洲議會與烏克蘭政府,共同發布「快速評估傷害與需求」報告(Rapid Damage and Needs Assessment ,RDNA1) ,協助烏克蘭系統性評估戰爭中損害與重建的需求,提供國際夥伴援助與投資參照,計畫延續至今年。

戰爭持續,每年遭到俄軍破壞或摧毀的設施與建築仍在增加。根據報告,直到2024年底,烏克蘭仍有13%的房屋遭到破壞或摧毀,影響超過250萬戶家庭。能源設施破壞的程度,相較前一年,增加了70%。

烏克蘭強調,重建的首要資金來源應由加害者承擔。為此,他們率先凍結俄羅斯在烏境內的資產,並說服歐洲委員會建立俄羅斯對烏克蘭造成的「損害登記冊」,並凍結俄羅斯在歐洲高達5000億美元的境外資產,作為國際賠償機制的一部分。其餘的重建缺口,則由國際夥伴的資金予以補足。

什克魯姆解釋,後期為增加重建工程的效率,她的部門與經濟部,開始積極邀請私有企業投入。

他們與世界銀行、美國國際開發金融公司與其他合作夥伴,制定一套「戰爭保險」模式,促進烏克蘭的投資,並鎖定五個關鍵領域:能源、軍工綜合體、農業、基礎建設和資訊科技。包括美國、歐洲、日本、土耳其等國的私人企業紛紛投入烏克蘭的重建專案,看向烏克蘭長遠在科技創新與經濟發展的前途。

儘管如此,在戰爭中吸引外資仍是巨大挑戰。烏克蘭今年的重建計畫需要約173億美元,到年底仍有一半以上的缺口,根據國際金融公司估計,私部門將扮演填補缺口的關鍵角色。

什克魯姆強調,戰爭中重建仍有限制。他們目前是以「危機管理(Emergency Management)」角度來評估重建計畫,還難以用更具規模的「城市規劃」來思考,因為難以預測人口回流與俄羅斯持續的攻擊。即便如此,他們在重建計畫中也考量加入高科技技術、綠能設計,以及引進更有效的水電系統,藉機汰換蘇聯時期留下的老舊設施。

「我也不知道有多少人會回來,這不是我們可以控制的。我們唯一可以控制的,是如果他們回到烏克蘭,仍有個地方可以回去。」當被問及戰爭中重建的意義,什克魯姆解釋。

「重建的意義,不只是物質上的,更是在重建人們的回憶,重建人們的希望。」

記憶與心理的重建

屋舍的重建,只是眾多重建工程的一環。回到布查的街道上,表面像是換上一層新皮,然而在這重生的外表之下,沉積著未竟的哭聲與創傷。

僅有二十三歲的葉夫多基緬科( Vadym Yevdokymenko),目前負責「辨識死者」的工作,他從俄軍撤離,就在為失去摯愛的家庭找回屍骨,或至少一張死亡證明。

在俄軍佔領前,葉夫多基緬科還是一位大學生,他夢想成為理髮師,擁有一間髮廊;但俄軍佔領布查後,奪走他的父親,也改變了他的人生。

「我的父親選擇留下,他和幾個朋友一起躲在一間車庫裡,結果俄軍一進來,就先殺了社區裡的男人。」葉夫多基緬科用異常冷靜的口吻說。「我父親是最早一批被殺害的,俄軍先是虐待他們,然後再放火燒死我父親。」監視器拍下車庫的畫面,他的父親在3月4日遭到殺害。

他與母親在3月底回到布查,那天剛好是他二十歲的生日,因為布查數週無電無訊,他們仍抱持一絲希望尋找父親。跟隨警察的調查,他們找到爸爸與其他四人生前躲藏的車庫。裡面已是一片焦土與碎骨,骨頭還因瓦斯引發火燃而閃閃發亮。

他靠父親的銀行卡和工作證認定屍骨,那組屍骨的編號是「320」,醫院花了數個月做DNA鑑定,加上法律團隊還有國際專家協助,他才在去年八月得到父親正式的死亡證明,還給編號「320」父親的名字:Yevdokmenko Oleksii Mykhailovych。俄軍殺害父親的細節仍在調查中。

這已經算是順利。到目前為止,仍有至少五十組屍體還未正式確認身分。位在布查教堂旁的一面紀念碑上,刻有死者的碑位,已確認身分的被標上姓名,但仍有數格空白無名。

「俄羅斯不只殺害我們,也放火燒掉可以辨識他們身份的東西,所以在DNA鑑定上非常挑戰,這也是為什麼會花這麼多時間。」葉夫多基緬科解釋。

葉夫多基緬科以自身經歷,加入布查市議會的志工行列,成為「失蹤人員協調中心」的窗口之一。專家與法醫會為殘存的人骨遺物拍照建檔,他則負責與家庭溝通,協助他們辨識死去的家人。

「協調中心需要像我們這樣的人,能夠真正了解失去摯愛的家庭。」葉夫多基緬科說。

他在醫院的停屍間外,打開名為「布查區的死者」的Telegram群組,裡面有數十張不同部位的骨頭和遺物。三年半間,他們已建立一個完整網絡,包括醫院、專家、墓園負責人、基輔的太平間和協調中心專員都在群組裡。想要尋找家人的居民會來找葉夫多基緬科,他會從居民的描述,比對群裡的照片,若初步吻合,就會進行下一步。光是他自己就協助超過七十個家庭尋找他們已被殺害的家人。

葉夫多基緬科認為這也是重建的一環。「事實是我們需要一個結束,知道事情是怎麼發生的...... 這是關乎於整個社區的記憶。」他也強調,有些人的家人當初被俄軍綁架,至今仍困在俄羅斯。這份工作也給未尋獲屍體的失蹤者家屬一個希望。

幾個街區外,是「布查韌性中心(The Bucha Resilience Center)」,是由布查市議會與烏克蘭的社會政策、家庭與團結部門共同設立,屬於總統第一夫人Olena Zekenska發起的全國心理支持專案「你好嗎?」計畫之一。中心提供居民免費的諮商服務與集體治療,受助者包括兒童、婦女、退役軍人和身障者。

中心位在一樓,外頭開滿烏克蘭的國花太陽花,辦公室內窗明几淨,有幾間獨立的會客室,也有一間專門提供給小孩與家長的共同療癒室。

諮商師們將俄軍留下的砲彈殘骸,轉為花器,帶居民在花器上作畫,並義賣捐贈資金給前線軍人;他們也用編繩做傳統護身娃娃,讓居民可以掛在窗戶上,保護他們的平安。

「就像被俄軍破壞的房子一樣,人的心理也需要重建。」中心的諮商師米哈伊利夫娜(Fydonyuk Halyna Mykhailivna)說道 。俄軍撤離後,居民急需心理的支持,他們自己也必須找諮商師,來分擔他們的情緒負荷。

中心的主任倫奇卡(Olena Renchka)表示,初期他們主要協助資源整合,以及為居民做初步的狀況評估,再導向適合的機構。但仰賴外援並不穩定,而且布查需要長遠的心理支持,中心因此在去年正式成立。光是2025年不重複的個案就有超過600位,這還不包括群體治療的課程。諮商師們表示,居民最常見的問題是噩夢失眠、青少年危機,近期還有退役軍人回家後,融入家庭與社區的問題。

主任強調,布查仍是一個保守社會,所以他們也提供例如瑜珈、音樂、藝術等治療課程,來降低進入門檻。

「我們有能力重建,甚至是變得比過去更好。」

回到重建後的家,伊瓦休克在家門口告訴我,她仍無法鬆懈。她婉拒我拍攝與入門拜訪的請求,希望留給家人一些空間。

「這一切真的非常艱難。是的,我們有新房住了,但我們和大家一樣,每天都還是可以聽到空襲警報,飛彈還是會不定期飛到這裡,生活在這裡仍非常焦慮。」 伊瓦休克說。

自戰事升級到無人機攻勢之後,數百架無人機與飛彈飛越烏克蘭上空已成日常。即便美國與西方國家領導人試圖為停戰談判,俄羅斯仍在我採訪當周,對烏克蘭發動自全面入侵以來,最大的空襲,並且首次攻擊政府大樓。

還有很多伊瓦休克的鄰居,未回到布查,有些人因為創傷太深,不敢回來,甚至在附近租房。

「這是我們的家,毛小孩都還在這裡,我們能去哪裡?」她無奈地說。

但她認為,回到布查繼續生活,就是一種烏克蘭人韌性的展現。

「世界因為這場悲劇知道布查,但我希望大家看到得是,即使經歷這麼駭人的事件,我們有這個能力重建、恢復過往的生活,甚至是變得比過去更好。」

她停頓了幾秒,接著說:

「如果我們可以重建布查,那也證明,我們有能力重建整個烏克蘭。」

(Mariia Samoryezova 與Ryan Prior 對本文亦有貢獻。)

本報導獲得國際婦女媒體基金會(International Women’s Media Foundation)「女性在前線:烏克蘭被忽視的戰爭前線」報導計畫,以及霍華德・巴菲特基金會(Howard G. Buffett Foundation)的支持。

評論區 0