機會終於來了,卻不幸,落在一個風光不再的時間。

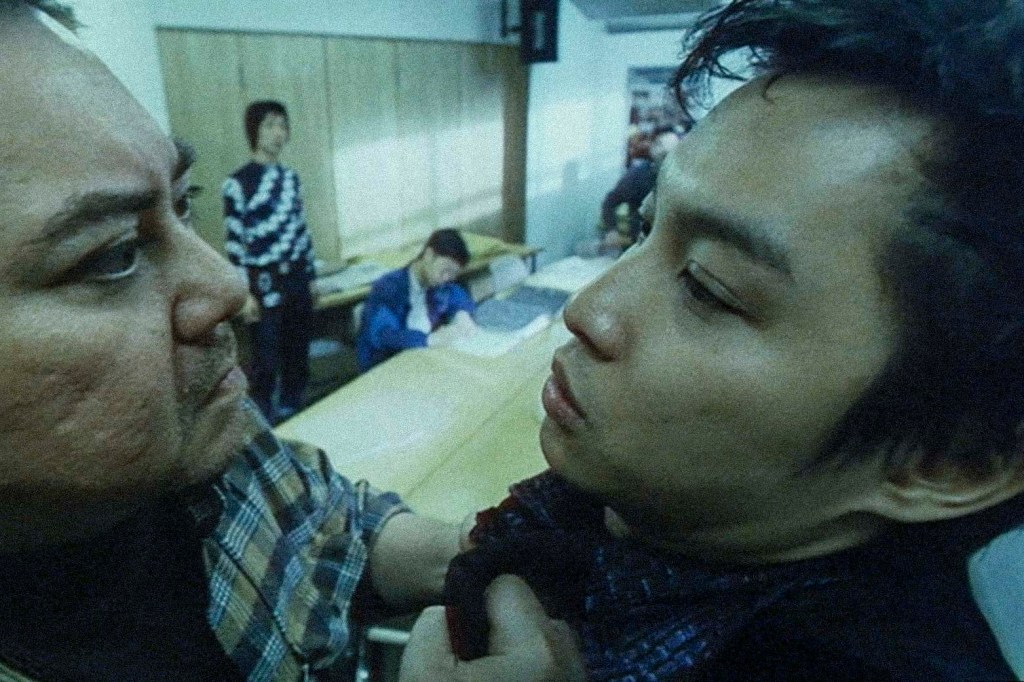

過去十八歲沒戴錶,不過有時間,在電影《拼命三郎》(2025)裡,由譚耀文飾演的失意中年石三郎,便總是戴著一隻壞掉的「金撈」(金色勞力士)。電影裡,年輕時做過威盡九龍油尖旺的江湖大哥,可惜江河日下,石三郎風光的日子一去不返,淪落到做夜總會代客泊車(幫客人代駕停車的服務員),卻仍然留戀以往美好日子,戴著那永遠不會再行走的爛錶。

2025年了,是非黑白,世界早已變了樣,香港亦已不是以前的香港,一部有關黑社會江湖的香港電影,還可以怎樣拍?別人笑石三郎放不低,日日發夢以為自己是江湖大哥。舊了?過氣了?被新時代、新社會淘汰了?第一次看《拼命三郎》的時候,確實感受到這份落泊與唏噓——但其實那已是一年前的事。當時電影已拍完一段時間,等完又等,卻礙於市道不景,仍然上映無期,只是在電影節有過兩場特別放映。與譚耀文的訪問,也是在那時進行。

相隔一年,香港本地影業持續萎縮,戲院一間接一間相繼倒閉,在最為慘淡的時勢裡,《拼命三郎》終於正式上映。從映期、宣傳標語到電影海報,同樣改完一次又一次,導演、演員亦不惜代價跑遍大大小小的謝票活動,然而,上映兩日票房僅收 38 萬港幣,似乎改變不到現實與理想之間的殘酷差距。

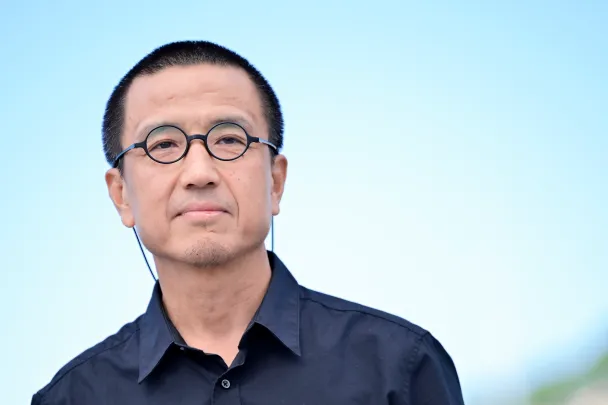

時不與我,是石三郎的中年危機,也可能是《拼命三郎》這部電影逃不過的命運。事實上,也是譚耀文演藝生涯浮沉半生的寫照。由陳大利自編自導的《拼命三郎》,其實本身就以過去多年來從沒真真正正做過一次電影男主角的譚耀文為人物原型。不計內地粗製濫造的網絡電影,是真的沒有。機會終於來了,卻不幸落在一個風光不再的時間。

走過最美好的時代,譚耀文始終沒遇到當家作主的機會。而當整個電影行業、甚至香港社會,都墮進灰濛濛一片的時勢裡,他終於等到一次做主角的機會。

當你再無當年璀璨

問譚耀文,到底故事裡那隻「金撈」停在哪一個璀璨的日子呢?他想了一下,然後說得平淡,「好像是說我新秀,突然間一夜成名那幾年吧。」這說的是1988 年,無綫電視與華星唱片合辦的新秀歌唱大賽稱得上香港城中熱話,譚耀文選了一首張國榮的歌參加,贏了那一屆的冠軍——你未必想像到同屆季軍是後來的樂壇天后鄭秀文。

那年,譚耀文十九歲。是香港最飛黃騰達的年代,也正是他人生最得意,第一次跳上舞台,便在全場燈光下做了主角的歲月。他一出道,就是一隻「金撈」。

新秀冠軍兼且是梅姐梅艷芳的徒弟,又因唱腔、台風酷似張國榮,譚耀文有段時間曾被視為張國榮接班人,明明大把前途,卻突然不再唱歌。回想當年,他坦言有一點年少輕狂,「是我發晦氣不想再唱。」

「新秀之後,發現要做很多與唱歌無關的事情。要做很多宣傳,但好像不太關唱歌事。其實出到第二、三隻碟,我已不太適應,我很簡單,只是想上台唱歌,要那一分鐘。但原來背後要做這麼多,又要上電視台做很多鬧劇、趣劇,又有六、七個人的團隊整天日圍住你轉。我無法適應那種生活,真是做不到。」往事似乎早已過盡千帆:「也不緊要啦,都是看個人性格。我比較內斂,我會怕的。或者我說得太理想,所有事都想得很完美。」

《拼命三郎》故事主角以他為原型,連同名主題曲都是他久違十多年走回錄音室去再次灌錄。再一次重拾歌手身份,對譚耀文來說意義非凡。「無錯,你說得對,真是意義非凡的。」

「這首歌我聽到的時候,就已經覺得⋯⋯其實這十幾年一直都等著。首先要有一部戲是做主角,那你代表那套戲唱的主題曲才有意思。之前那些都不適合,就算有都是柴娃娃(鬧著玩)。這部電影就適合,因為我就好像石三郎。年齡和際遇上,角色和我本身有相似,我覺得做演員和歌手都是要將自己生活的精髓拿出來。跟大利(陳大利)談歌詞,我也有參與意見。他落手寫的,寫得很好。」

歌詞一句「少壯多輕狂,迷失中彷徨,沉默後又再闖蕩」,是他回望年輕時的感受。一首寫出自己心聲,屬於自己的主題曲。

「每個人都會有徬徨時,特別是我沒再做歌手,再沒有當年很璀璨的那種感覺,然後就很沉默地走下來,然後打開另一道門,重新開始自己的事業,去拍戲做演員。」

演戲全是變出來的

「你由零變到很膨脹,由很開心到流眼淚,都是一秒鐘的事,而所有事情都是由演員一個人去搞定。」

譚耀文在華星唱片只是待了幾年,就逐漸淡出了歌唱事業。「開始真的為生活,我知道自己需要腳踏實地一點了,剛好那時TVB給了我一些機會,就去拍劇。我一向想多方面發展,有機會做演員就試一下。後來覺得都上癮的。」

那才發現,自己原來不適合做歌手,反而做演員得心應手。「喜歡演戲的原因,是你可以自己一個人去做,當一 Roll 機,就是你自己的演繹,你怎樣演繹台詞、設計角色,很多事都不用別人幫,也不能幫到你。像拍《蜀山傳》(2000),徐克就說,做演員要人鬧(罵),要人提,那就已經不行了。你由零變到很膨脹,由很開心到流眼淚,都是一秒鐘的事,而所有事情都是由演員一個人去搞定。」他笑言:「我就開始覺得,原來我可以做到這份工作,演員這件事很適合我自己。」

「你說我浪漫也好,感性也好,基於我都是雙魚座人,我是很少去找人訴苦的,從來沒有,但我在演戲裡豐富了自己對人生的看法,當我去經歷、進入很多角色,其實我不孤獨,對著劇本再加上自己的幻想,我覺得這是演藝生活中最美好的事,我開始了另一個人生,原來我還有很多豐富的東西要學。」

「於是,就這樣我開始徹底忘記了唱歌。」譚耀文接著說:「覺得那條癮一定要斬掉,不要再跟它藕斷絲連了,否則會很痛苦,離開又走回去(做歌手),一定做得不好。所以我就專注拍戲,專注去追求演戲的境界,例如一秒之內我要如何哭,如何可以由我這麼一個溫文的人,變成做古惑仔那麼大的氣場,這些全部都是變出來的。你現在跟我聊天就知道了吧,我本身說話不是這樣,平時我很靜,我很manage到自己的情緒。」

「後來我真的沒有怎樣再唱歌,最多是去卡拉 OK 玩的時候才唱一唱。」譚耀文形容,唱歌從他最擅長的事情,很快變成興趣、樂趣:「偶然心裡那條刺都會痛的,都覺得可惜,但要面對現實,放下了就是放下了。你要在另一個地方開始,就要專心做好那樣東西,如果第二樣東西都未有成績,兩樣都不行就更壞。那我演戲又真的比較順利的。」說著,他哈哈一笑。

沒主角命

與周潤發、劉青雲從電視台跳到電影圈就是一綫男主角不同,「沒主角命」的譚耀文沒有選擇餘地,接過很多當時的「七日鮮」爛片,演過很多配角。「你如何面對一些不好的事,去扭轉它,相信自己這樣做下去是對的。」

1990 年代初,譚耀文轉戰電視劇,幾年間已在無綫電視有不少代表作,單是《壹號皇庭》系列就拍了幾年,卻同時是他的告別作,「當時我的心已經不在那裡,我很自信爆棚,覺得是 not only 在一間電視台打份工,覺得自己是要出去闖的人,目標是要做發哥、青雲哥、鎮宇哥那些。始終我做戲的偶像就是羅拔迪尼路(Robert De Niro)、阿爾帕仙奴(Al Pacino)那一種,他們是真的演戲。我不只是影迷那種喜歡,是佩服他們演戲,想成為這樣的人。演員的奮鬥歷程令我領悟很多,不斷透過演戲去開竅。演戲愈多,原來追求就越實在。」

然而,是有一點事與願違,當譚耀文躊躇滿志進軍電影圈,際遇一直不順遂,既不像周潤發、劉青雲,從電視台跳到電影圈就是一綫男主角,「沒主角命」的譚耀文,甚至沒選擇餘地,接過很多當時的「七日鮮」爛片,也演過很多配角。「早期有些角色⋯⋯」他感慨道:「都有人說,這樣的角色你都會接?是這樣的啦,有機會你都不磨練就沒有了,而且又要生活,有子女,有家庭。我是贊成把握機會去找理想的,但最重要是先搞定生計,而在生計裡你如何面對一些不好的事,如何扭轉它,相信自己這樣做下去是對的,堅持做演員會有出頭的。」他笑著說:「那後來都很多人覺得《野獸刑警》(1999)是我做演員的轉捩點。四日,『撳釘華』,這四日戲⋯⋯」

1998 年,譚耀文出道十年,終於一個改變演員生涯的角色。由陳嘉上和林超賢執導的《野獸刑警》,譚耀文本身只有四日戲,飾演黑道大哥張耀揚的跟班「㩒釘華」。舊版的電影海報上,看不到譚耀文的身影,連名字都沒有。然而,㩒釘華戲中的狂野演出,風頭甚至蓋過張耀揚,結果由四日戲加到十四日戲,包括最後由譚耀文和黃秋生兩狂互劈、同歸於盡的瘋狂一幕。憑著㩒釘華這個角色,譚耀文拿了金像獎最佳男配角(黃秋生則贏了同屆最佳男主角)。

「如果我不拼命,別人就看不到你努力了,其實我的演藝生涯很簡單,就是拼命。」「原來我可以做奸角,我奸得比別人好看,看到你要讚我為止。」

「真是很感謝 Gordan(陳嘉上)給了機會我第一次做反派,我以前從沒做過反派的。」譚耀文苦笑形容,最初自己並不是很願意接演㩒釘華這個大反派,認為有違自己一向的溫文形象:「那陣時我都假假地(無論如何)曾經是一個歌手,人又斯文,說話又細聲,我怎麼做黑社會,怎麼做這麼膨脹的角色啊。你的樣子又難免會出現很多很猙獰的畫面。」

「但沒得說啦,陳嘉上是這麼大的導演,沒理由放過這個機會,那時我還要上去 John Woo(吳宇森)的辦公室casting啊陰公(自嘆可憐),說要傾一傾計(聊聊天),先了解一下我。」他笑著嘆道:「我心想,還要了解?我都假假地曾經是個歌手⋯⋯但那時候好像有一道力,真是孤注一擲,讓我豁了出去做反派。」

譚耀文自嘲,那年自己都真是一名「拼命三郎」。「等到一個拼命的機會,如果我不拼命,別人就看不到你努力了,其實要說我的演藝生涯都很簡單,就是拼命。」

㩒釘華這個大反派,最終為譚耀文拼出了一條演員的血路,而緊接《野獸刑警》,譚耀文同年轉投亞州電視,憑一部《縱橫四海》(1999),一個心狠手辣的斯文敗類明智傑,居然魅力過人,讓譚耀文知名度大增之外,更在飾演反派的路上開了竅。「原來我可以做奸角,我奸得比別人好看,看到你要讚我為止,其實看羅拔迪尼路演戲都是這樣,他演很多配角也一樣有成就,我的夢想就是這樣,然後我想去這個方向發展。」

北上了,又回港

「那幾年開始,我覺得有些東西變了。經濟不好,社會運動加上疫情,很多影響之下,要做一部純港產片,是真的越來越難,電影也的確少了很多。」

演過《野獸刑警》和《縱橫四海》之後,不到幾年便迎來中港台三地合拍的新年代,譚耀文亦說得坦白,自己有家庭負擔,其實哪裏有工作就去哪裏,而當時三地聯合製作的電影、電視劇多不勝數,在這商機處處、不斷有演出機會,個人事業發展得非常順利的年代,譚耀文仍以電視劇為主,演過金庸改編的《小寶與康熙》(2001),演過張愛玲小說改編的《半生緣》(2003),也同時適應了用國語演出、水土不服的問題,很快就在內地影視市場找到一席之地。

「當時是一個很蓬勃的時間,很多香港導演會上去(內地),或者走去台灣,由三地的投資人、編劇等等一起合力去做。」回望走埠拍劇那十多年,譚耀文自言覺得最滿意的作品,其實是 2011 年的內地劇《後宮》:「那部劇呢,女主角是楊怡,我演太監,很有挑戰性,角色寫得好,收視亦很好。」

人到中年,過足了戲癮,也賺到錢照顧家庭,唯獨是再沒電影找他演男主角。「雖然我拍電視劇出身,但真是喜歡電影多一點。」一直等不到機會做男主角的譚耀文,配角都好,只要角色好都照做。「所以才有《救火英雄》、《衝鋒車》這些作品。可能兩年拍一部,一年拍一部吧,其實香港這邊的電影一直有人找我做配角,有好的角色,我都會回來。」

譚耀文真正決定回來香港,是差不多在 2016 年左右,當時合拍片風潮已漸減退,也看過關於他的一些訪問,逐漸陷入演員低潮的他,想多抽一點時間陪伴孩子成長,「有段時間香港很多合拍片,在這些大片裡就算只是大配角,也很多人會看到。你只要做得好、交到貨,大家會支持、欣賞你。但那幾年開始,我覺得有些東西變了。」他亦坦言,比起以前自己變得有一些揀擇:「可能演員在每個階段的追求都有不同,我是真的會選擇一些自己真的喜歡做的角色,但經濟不好,社會運動,加上疫情,很多東西的影響之下,要做一部純港產片,是真的越來越難,電影也的確少了很多。」

「有很多角色⋯⋯未必說是很突出,很起眼,所以大家可能都覺得少了見到我,但有時聽到一些影迷鼓勵,又會繼續堅持下去,我都沒有放棄的。」望穿秋水,譚耀文終於等到為自己度身訂造的《拼命三郎》。低成本、小品製作都好,終於不是配角,也不是演反派,而是寫自己心聲,甚至是一部覺得捨我其誰的電影。然而,在疫情期間艱苦地完成的《拼命三郎》,轉眼遇上最壞的市道,電影一再延期,尚未上映,大家對此作的熱情已經涼了,票房亦不特別樂觀。

他形容,在今時今日,《拼命三郎》是一部難中之難的電影。

明知不盡人意

「現在是很困難的時刻,沒人解答到怎樣可以扭轉局勢。我也跟很多新導演合作過,他們譬如第一部成功拿獎後,第二部都不知怎樣拍?類型片要多資金,再拍回第一部的寫實、社會議題戲,又未必能發揮到他們對電影的野心。」

《拼命三郎》是陳大利繼《黃金花》(2017)後第二部執導之作,陳大利本身有新界、九龍及港島三部曲的想法,《黃金花》是新界,《拼命三郎》是九龍,因此大部分拍攝場景都在油尖旺一帶。其實剛好就是廿多年前《野獸刑警》所描繪的那片龍蛇混雜之地。

「我是很感激陳大利的,本身我們是不認識的,我們是拍張天志時認識的(指 2018 年的《葉問外傳:張天志》,陳大利是編劇),他留意了我很久,說很想寫一個故事給我。我想他也是看著我這個人去寫的,但有什麼故事主題可以真的表達到阿譚現在的處境,我又有一對子女,所以就慢慢演變成父子關係。我覺得也好。在現今的電影市道來說,你說完全以一種這麼飽滿的角色,針對一個演員出發去寫一個劇本,也不像其他商業片的投資會有很多商業計算的東西,這已經很難得。」

「我都一直期待可以有一部很飽滿的正劇,不是那些玩玩下的、不是搞笑的,也不是大片裏面的配角。始終我們做演員,當然最想挑戰自己的演技。過去幾年,我都想看看會不會再遇到一些更適合自己當時的年紀、心態,可以發揮的角色,但很多時候都未必遇到,所以一直等⋯⋯」

等不到最好的璀璨時代,《拼命三郎》唯有在緊絀的資金、有限的拍攝規模下完成。作為演員,譚耀文都是帶著電影一句宣導標語「風水輪流轉,打拼到末日」的心態去面對。與自己剛出道的 80 年代相比,今日香港影視潮流已漸黯淡,本地電視劇買少見少,港產片亦不如昔日種類繁多,格局越來越小。

「這幾年我轉了去看很多 Netflix 等外國製作,無論在資金和創作力方面,現在是一個很困難的時刻,也沒有人能解答到究竟怎樣可以扭轉這個局勢。這十年八年,我都跟很多新導演合作過,譬如第一部成功拿了獎之後,第二部都不知道怎樣拍?要拍類型片的話,需要很多資金,再拍回第一部那些很寫實,或者很社會議題的戲,又未必能夠提升或者發揮到他們本身對電影的野心,所以是很難解決的問題。」

不過,多了跟年輕的導演和幕後班底合作,他亦承認,現在的感覺跟以前蓬勃年代的電影圈子很不一樣。「以前我比較年輕一點的時候,大家總是被一些導演或監製前輩照顧、提點,我們很相信他們,亦從中學會了很多電影文化。到現在,一些新導演,譬如翁子光、劉浩良,大利也是,反而是自己寫了很好的故事,甚至近年很多導演都必須要是自己先寫好一個好故事,才有機會拿到電影資金。」

「他們有很多新角度去看,會再前衛一點,九個人都覺得角度是這樣的話,他就要講第十個出來。所以世界已經變了,再不是我們跟隨的以前那一套。這是時代的變化。」他接著又說:「我覺得挺有意思的,跟新導演可以有傾有講。我們以前拍電影,可能很快就搞定整部戲,大家不用說那麼多,我真的只是其中一個演員,就是這樣多。現在不是,現在是開始談,由談到拍,拍的時候又再談,拍完之後又談,我自己跟他們合作多了,對電影的認識也更深了。」

但往往談的時間已經多過真的拍戲,他苦笑道:「這樣拍戲是很辛苦的,現在每一部電影都要談上幾年,拍完到上映,又是幾年。《拼命三郎》是幾年前的事了,拍翁子光的《風再起時》都是幾年。每部電影都是這樣幾年。這是很不好的現象。到今天真是上映,我要很努力地撈起幾年前的經歷去談,但演員投入一個角色的情緒消耗得很多,我其實已經不太記得了。」

遺憾的是,這天訪問後足足隔了接近一年,又再一年,《拼命三郎》才正式上映。

影業蕭條,票房慘淡,《拼命三郎》的放手一搏沒有迎來所謂的一將功成萬骨枯,只有許多的不盡如人意,其實尚未上映,譚耀文和導演陳大利都知道,贏不了很多掌聲,也未必賺到再拍下一部心頭好的本錢。那時候,譚耀文忽然提起一件事:「昨天我才問我兒子,我究竟拍了多少部戲,他幫我上網查了一下,是 98 部電影,連同電視劇集的話,是 158 部作品。還有兩部電影未上,一部是翁子光執導的新作,另一部剛剛在多倫多拍完,原來《拼命三郎》是我第 96 部上映的電影。」

「唔⋯⋯但都很好的了,《拼命三郎》以我拍的、做主角的純港產片來說,是最飽滿的一次。能接到這個角色,我很滿足的了。」

「我見到你有一團火」

「後來我跟 Gordon(陳嘉上)真是做了很好的朋友。」談起當年《野獸刑警》的往事,譚耀文憶述:「那時我有問過他,為何要找我去演這個㩒釘華?他說,『因為你離開了無綫,我看過你的訪問,見到你有一團火。』剛好這個角色就是需要有火,一把反過來衝上去的火。」

那年,陳嘉上看穿了離巢單拖、不甘心屈就在電視台打滾的譚耀文眼裏有火。就是撳釘華一刀劈死張耀揚上位作主的那團火。廿幾年轉眼已過,但譚耀文當年的那團火,似乎一直都沒有熄過,後來㩒釘華這位江湖少主在電影《紮職》(2012)轉戰油麻地果欄,用回本名「耀文」,戲中便有句經典對白:「我收咗火啫,都未收皮。」

其實誰記得《紮職》是陳偉霆做男主角?只記得當街數臭九紋龍的恒字「耀文」。

走過最美好的時代,譚耀文始終沒遇到當家作主的機會。而當整個電影行業、甚至香港社會,都墮進灰濛濛一片的時勢裡,他終於等到一次做主角的機會。

也可能是最後一次。隔了一年才完成這篇訪問,交稿前夕,決定入場再看一次《拼命三郎》,「金撈」仍然停在同一個時間,但感覺又有點不同。石三郎不一定就是大家所奚落般,留戀以前意氣風發的璀璨日子,也可以是,帶著自己已經壞掉、死去的部份,無懼前途灰暗的壞時代,在迷失徬徨的艱難日子繼續上路。而演了百多部戲的譚耀文,仍然追趕著他心目中的羅拔迪尼路。

「我收咗火啫,都未收皮。」

一讀這文章就知紅眼寫……繁體無登他名,倒是簡體有登他名,繁體漏了他名。