0. 念慈叔

念慈第一次在曼徹斯特的變裝派對變裝時,主題是「小丑」。他有點納悶,因為他不理解歐美對小丑的情意結,也沒特別喜歡小丑。

正當他打算放棄穿小丑裝,他突然想到,粵劇不是有丑生嗎?

他翻出一條舊黑色西裝褲,把它剪開,摺成一頂帽子,又塗上鮮豔的腮紅,打上厚厚的陰影。配上黑白唐裝外套。這不是丑生經典扮相,但他踏的台板反正不是粵劇的。

這靈光一閃讓他脫穎而出。那晚念慈是全場唯一的亞洲臉孔。表演開始前,變裝國王團體的創辦人走過來,稱讚念慈很帥,問他的變裝藝名是什麼。「他還向所有人介紹我,說我是drag king。」念慈受寵若驚。

他就此開展了他變裝國王(Drag king)的生涯。變裝國王表演者大多是生理女性或跨性別男性,透過稜角深邃的妝容、濃黑的眉毛等,以在舞台上展現社會男性刻板形象,來諷刺主流性別文化。

「念慈」是香港中學文憑試寫作考試中,考生能在使用的名字之一。「報導裏我可以叫念慈嗎?中學時我一直以為這是女生的名字,直到在某篇範文看見『念慈叔』,才發現可以是男人。」

念慈今年26歲。在2023年移民英國後,他找全職的過程波折重重,卻誤打誤撞成為一名表演者。兩年間,他整理了以往的迷茫與創傷,自由探索各種性和性別取向,並且在異鄉找到接納自己的朋友和伴侶。他總是中英夾雜、滔滔不絕地分享自己的生活,唯獨回看二十多年來的人生,才會沉靜下來。「我現在回想起來,原來我正在過我12歲時夢寐以求的人生。」

自英國政府在2021年推出BN(O)簽證,超過15萬香港人因此移民英國,變成英國人/移民/在英港人。也有人和念慈一樣,飛越九千公里後,轉換性別,成為英國性小眾、在英香港性小眾,或更模糊不清,難以定義的身份。他們當中,有人快樂,有人失望,也有人發現,性別和人一樣,本該流動如水。

1. 變裝國王

中二那年,念慈看了Lady Gaga《Born This Way》的音樂影片。片中Lady Gaga飾演怪獸之母(Mother monster),一個「新物種」從她的陰道分娩,她邊唱邊跳,又化身沒有性別的骷顱骨頭人,如影片開場的獨白,象徵「一個沒有批判,沒有偏見,無限、自由的種族誕生」。

念慈深深被震撼。「我覺得這簡直是藝術的巔峰。」那時還是「她」的念慈告訴自己,長大後也要和Lady Gaga一樣,去大城市做藝術家,做變裝表演。

她屋邨出身,讀傳統學校,要追隨Lady Gaga的腳步,只能先去屯門大會堂。中三暑假,她在屯門大會堂看到一張話劇夏令營的海報,報名參加後,發現大部分參加者都是國際學校的學生。這下她才知道,原來在現實生活有這樣的自由多元 - 國際學校沒有按性別規定著裝,學校會邀請跨性別人士到校進行講座。

在營裡,她第一次親吻女生。她和好朋友說,我好像喜歡女生。

從此以後,她剪短頭髮,進入了國際學校的社交圈子。為了迎合其他人,她努力學習歐美文化,改善英語口音,卻發現自己永遠和他人不一樣。和香港大部分傳統中學一樣,她的學校規定氣溫低於十二度,女同學就可以穿褲子上學,但即使真的只有十二度,也沒有人會穿。中三那年,她成為全級唯一一個在冬天穿褲子上學的女生。到了中六,她開始不理校方反對,一年四季繼續穿褲子。對讀傳統學校的念慈來說,上學穿褲子是叛逆,但讀國際學校的朋友,一早就能染頭髮上學了。

他曾經覺得自己是同性戀,用過女同志交友軟件「Butterfly」,也曾界定自己為男生﹑同性戀跨性別、異性戀跨性別。十五歲時,他嘗試出櫃,被家人反對,又躲回櫃子裡。終於,念慈在中學畢業時,在Instagram寫了一段宣言,正式出櫃。

大學二年級,他開始打荷爾蒙針,因為他恨透了自己的聲音。他笑言那時已經沒有人能阻止他,也幸而媽媽也開始接受他的性取向。

2022年,念慈和前度分手,適逢英國政府推出BN(O)簽證,他決定去英國看看。落地曼城後,他發現整個城市都是彩虹旗--他後來才知道,曼城是同志平權歷史最悠久的英國城市之一,更是第一個任用同志市長的城市。

念慈把曼城市中心的獨立商場Afflecks形容為同志版的旺中(註:旺角中心,香港著名流行集中地)。那次他在英國待了兩個禮拜,其中四天,他只在Afflecks鑽來鑽去。

2023年定居曼城後,念慈開始在Meetup等社交軟件找活動,認識朋友。他第一個觀看的變裝表演裏,表演者以美國樂隊The Bangles的《Maniac Monday》講述上班族枯燥的生活,揶揄父權制度下,中產男同志的生活輕鬆得多,工作沒那麽辛苦,也能賺更多錢,去酒吧喝酒排隊。念慈第一次發現,原來變裝表演可以如此政治,同志活動可以如此草根。

性別、種族和社會階級的不公密不可分,念慈覺得曼城的地下同志圈對這問題的意識很高。他加入了變裝團體Canal Street Kings,創辦人為了令他們的表演更多元,常常會舉辦工作坊,教變裝新人如何化妝、簽合約、管理財政。念慈也是參加這工作坊後,開始加入變裝行列。「我就是覺得整件事很empowering,很grassroot……you know what I mean。」(我覺得整件事很有力量,是一種來自草根的力量……你懂我意思吧。)

「我來到曼城,簡直覺得自己中了六合彩頭獎。」念慈說。

2. 英國哪有這麼好?

Felix不會覺得自己是中了六合彩。2023年的一天,他差一點就跳下去了。

那天他如常在英國南部的醬油廠工作,日復一日,又是還沒睡醒就要搬貨。他嫌棄自己不夠強壯,只會阻礙別人工作;工作以外沒有朋友,生活只有工作和睡覺。死了,世界也沒差。

跳下去一刻,來自迦納的同事拉住了他。

Felix很感謝他,但後來那同事疑似知道Felix是同性戀,常常嘲諷他,逼他看色情片,還和另一個同事夾著Felix,模仿性愛動作。他們太高、力氣太大,Felix逃不了。

那時候他和男友剛走在一起。男友得知Felix企圖自殺後,緊緊抱著他,說如果再有自殺念頭,記得打電話給我,如果還想死,才去死吧。

Felix的生活就是這樣,被人生和世界不斷傷害,然後在男友的烏托邦裏紓解疼痛。他在2022年移民英國,滿心期待英國社會一定比較開放自由,讓他不用再小心翼翼地隱藏身份,沒想到自己還是不被接納。而向他關上門的,包括香港人、英國人,也包括英國的其他性小眾。

剛到埗時,他和其他香港人一樣,加入香港人群組。有一天,有人在群組裡討論市中心的彩虹斑馬線,說英國在這方面「過火」了。其他人附和著,有些人罵髒話,或者抱怨連電子遊戲的角色也要同性戀。同性戀「過火」的存在讓他們憤怒。

Felix什麼都沒說,默默退出了群組。

後來,他和一個香港人朋友吃飯時,對方指責他不會理財,不懂選擇貸款計畫,又說他母親一定有存錢,不用給父母那麼多家用。他意識到,不少在英香港人都和面前的朋友一樣,賣掉香港物業再在英國買樓,早就「財務自由」,還特別右傾保守。他是公屋仔,在超市倉庫工作,生活只有工作和睡覺,最近在香港的哥哥和姐夫失業,他以微薄收入勉強支持香港的家人。這些鬱結他只能咽下喉嚨裡。

相比其他香港人,他覺得更易在來自非洲和東南亞的同事間找到友誼。大家都是移民,生活拮据,要同時打兩份工寄錢回家,「辛苦人」互相理解,不會鄙視對方。不過他們當中有人是基督徒,有人的家鄉極度打壓同志,例如尼日利亞政府會對性小眾施行死刑,所以Felix也不提及自己是同性戀,圖個相安無事。

Felix從小是基督徒,到英國後,去過很多本地教會。他去的第一間教會總是唱當下最流行的詩歌,還會在掛滿彩虹旗的獨立戲院擺放海報。沒想過,教會群組裡還是時常有人說,「你的性別是神決定的,他可沒搞錯」,或者「狠狠踢你一下蛋蛋,你就不會再困惑了。」這些對話沒指名道姓針對他,卻讓Felix感到心寒。他還是沒有插話,默默離開了教會,再找另一間。

他也參與過本地同志遊行籌委,但去年二月,組織突然聘請了一個白人設計師,在沒告知Felix的情況下,取締他的工作。他也發現同事們總是私下商量好,再把工作丟給自己。「他們想找人取代我,因為我不能隨時候命交圖,但說真的,我在工廠上班,每天只有睡覺和工作。我勉強減少睡覺時間才能幫他們,我能定期出設計,真的已經盡力了。」

有一次同志遊行,Felix幫組織拍照。其他委員看了他的照片,委婉地說:「Your camera is complex。」Felix深知他們嫌棄自己拍得不好,假惺惺的話,令他覺得更受傷。「你不提供相機,而且以我的收入,我真的沒可能買到更好的相機了。」

他不知道這些經歷是不是種族歧視,只覺得自己不屬於他們。他一心想找有類似經歷的人,結果還是沒有。

「在香港,很多事情都很壓抑。原本我以為能在英國得到釋放,或者找到同路人,原來沒那麼容易。」

3. 香港就不能多元嗎?

Jolie可能就是念慈眼中那些特別幸運的香港人。Jolie中學時讀國際學校,校內總有幾對同性情侶。有同學突然改了個不符自己生理性別的名字,其他人便順著叫,沒人覺得奇怪。父母對她的性向也從不過問。她第一次喜歡女生時,完全沒有質疑自己,理所當然地覺得這就是愛。過了幾年,她才學會「跨性別」、「同性戀」、「雙性戀」等標籤。而Jolie自我標籤為泛性戀。「性取向本身就是流動的,會在人生不同階段變化。」

她在十二年前到英國讀大學,也在英國修讀碩士和博士,如今進行與醫療相關的研究。在摸索性取向的路上,Jolie沒什麼慘痛的經歷,但來到英國,她才知道白人對亞洲性小眾有許多誤解,例如以為他們需要「教育」和「解放」。每當有人嘗試向她「解釋」性別如何流動,她會和對方說,不同文化的代名詞都不一樣,廣東話的「佢」是男女通用的,比英文更加流動。

她明白香港在平權上比較落後,然而,她也總是想起自己中學時就和同學看變裝表演,香港也有自己的drag 表演藝術家。「看看泰國,同性婚姻都合法了!」她討厭白人對亞洲性小眾的偏見,認為這是微歧視(microaggression)。

不少社會學者指出,自同志平權運動在1950年代興起,主導的就是中產白人同志;其中男同志比女性更被尊重,還有不少白人指責黑人傳播愛滋病,不允許他們進入同志酒吧。2002年,美國學者Heidi Nast提出「白人酷兒父權」的概念,指西方性小眾群體同樣受殖民思維影響,認為非白人較低等,黑人的性慾較強,亞洲人一定比較陰柔。2024年,社會學家阮順福就美國男同志交友軟件進行研究,發現個人簡介上「No fats, femmes, or Asians」、「squinty eye, no reply」(squinty eye是對東方人眼睛的歧視性形容)、「I don’t like Asians, I like big cock」等字眼,至今仍很常見。

Jolie坦言,從讀學士、碩士、博士到現在進行研究,她的社交圈子「變得越來越queer」,有時進行與性小眾和愛滋病相關的研究時,便如同中學時期,身邊超過一半人不是異性戀。而Jolie很堅定地介定自己為一個queer的香港人,因為她不想英國性小眾被白人壟斷,沒有亞洲或其他種族的queer文化。

但香港在性小眾平權上,有許多讓Jolie驕傲的時刻。2022年七月,香港東華三院黃笏南中學一名中五男同學向平機會投訴,指學校禁止男學生留長頭髮,違反性別歧視條例;2024年11月,ViuTV推出男男配對真人騷《Boyscation》,在最後一集介紹支援長者同志的機構「晚同牽」。「香港這麼小,社會環境也不是最友善,卻有如此多元的queer文化,有文藝空間,社區自發的,有抗爭性的,不是厲害嗎?」Jolie說。

她深信,LGBTQ+社群的多元不止於種族。她正在與一名大學學者研究在今年倫敦同志遊行設立一個神經多元(neurodivergent)的安靜空間,讓患有自閉症、言語障礙、專注力不足等人士有休息空間。

「正如性別光譜,凡事都不是從0立即跳去100。移了民的香港人沒必要全盤否定香港的好,也可以謙虛地欣賞香港的queer文化吧。」

也有人將這種有香港特色的多元文化帶到英國。八年前來英國的Adrian在2023年成立了性小眾友善的羽毛球會「BJMF Badminton」--BJMF來自廣東話的「搏盡無悔」。球會會員超過二百人。

Adrian參加過本地的LGBTQ+羽毛球會,但亞洲人身材和打法都和英國人格格不入。他也參加過沒標明性小眾友善的香港人羽毛球小組,裡頭有很多技術高強的叔叔姨姨,常問他有沒有拍拖,有沒有結婚。Adrian知道他們沒有惡意,為免場面尷尬,他只會笑笑帶過,蒙混過關。

Adrian眼看香港移民越來越多,就不相信當中沒有性小眾。不論是在Instagram還是網站,他都毫無忌諱地加上彩虹旗符號,表明是「性小聚友善」。「這是一個很重要的訊息,不僅讓參加者安心,更展示我們不需害怕告訴別人,我們是存在的。」

2025年2月的最後一天,BJMF 在進行羽毛球訓練。出席的二十多人中,一半都不是香港人。英國人G和馬來西亞人伴侶一起參加球會。來自印度的M和緬甸的H都覺得這裏很舒服,因為不被白人壟斷和對亞裔性小眾友善的空間,實在太難找。

來自索馬利亞的S不介意自己是唯一的非裔,反正她在英國參加任何活動都特別突出。她覺得作為新手,在這裡打羽毛球不會有壓力。來自四川的K也自稱新手,這是她第一次參加,覺得這裡氛圍很舒服。「這裡沒有奇怪的男人味,輸了也沒關係,也沒有人摔球拍。」

Adrian和其他籌委總在場外走來走去,和不同人聊天。

隨著球會成員的國籍越來越多元,Adrian和其他籌委都在思考如何處理香港人的定位。Adrian說,他還是堅持在網頁說球會是由香港人成立,因為他們確實是香港人,BJMF也確實是取自廣東話。

不管甚麼國藉的人都說,他們很感激Adrian和他們說話,讓他們不覺得尷尬。

Adrian不好意思地說:「他們只是客氣吧。」

4. 一起走過的日子

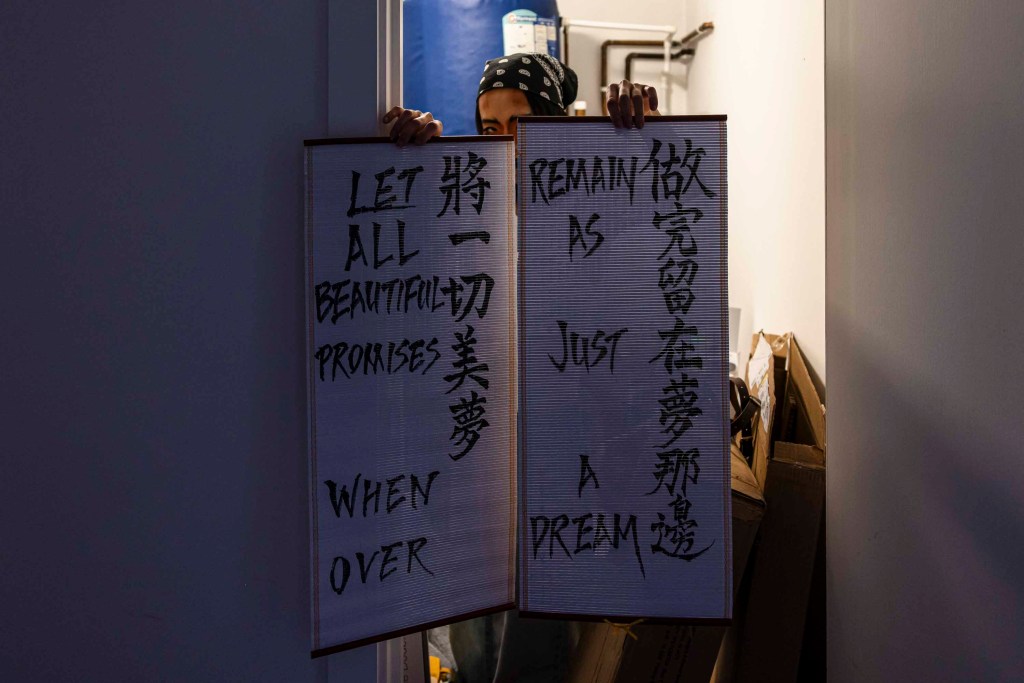

念慈總是希望做帶有香港元素的變裝表演。2024年五月,他第一次真正站上舞台進行變裝表演,主題是「超人」。他在觀眾入場時派發紙條,叫他們寫下想對「超人爸爸」說的話。上台前他臨時把觀眾的心聲整合,寫成一段獨白,代他們向爸爸說出心底話,沒想過很多人都感動哭了。台下沒人歡呼,氣氛卻滾燙著,於是他決定唱一首爸爸年代的歌結尾 - 他唱了劉德華的《一起走過的日子》。

曾經他很介意自己到底是男是女,是喜歡男生還是女生。但在曼城同志圈裡,他發現兩個「跨仔」也可以在一起,有女同志面向的跨仔,也可以加入女同圈。念慈不再在意標籤,覺得當一個流動的非二元就好,何必執著。「現在我覺得算了,我想穿男裝就穿,下個禮拜想穿女裝就換,跟著直覺。反正這裡沒有人管我,我也不需要去取悅任何人。」

念慈自言有專注力不足,話題總是跳來跳去,會突然興奮地說起他如何在一個跨性別派對和現任女友走在一起。那些經歷離不開性,他也自覺「想到的經歷都是很淫亂」。但之後又補了一句:「我覺得香港的同志圈總是有潔癖,但英國就可以好好celebrate內心的情慾。甚麼『我們要愛惜自己的身體』--No, we love sex and sex is amazing!」

去年冬天的某個下午,念慈睡醒一睜眼,發現房間都是女友買回來的蕾絲和皮革衣服。他想起了Lady Gaga《Heavy Metal Love》的歌詞:「她是我的重金屬之愛/皮革與蕾絲中,我找到了我的歸屬。」

他頓覺自己的夢想已成真。小時候他夢想自己成為表演者,邀請不同玩藝術的朋友參與晚餐派對,以及與不同酷兒組成多元家庭。現在他每個月去變裝表演,每星期三和一堆朋友吃飯,即將和四個酷兒朋友合租。

他的下個目標,是把香港和英國「兩個世界合在一起」。剛來英國時,他聽說移英港人很多負能量,會說自己在坐「移民監」,互相比較賺多少錢,所以他總是裝作不會廣東話,刻意不交香港朋友。如今他覺得自己已經找到身份定位,準備好接受所有正面和負面的能量。他也遇過一些老華僑,覺得他以用劉德華和容祖兒的歌來表演很有趣,所以他希望舉辦一個有香港味道的變裝表演。

他最想做的,是拍一輯與「屋邨同志」有關的照片。他知道,「男人婆」、「死基佬」、「磨豆腐」等通俗而難聽的話是他身份的一部分,無論他住在那裡,聽多少英文歌,都抹不掉。他希望透過變裝和拍攝,重新定義和反思這些詞彙,例如把豆腐抹在身上,舔掉它們。

性小眾、跨性別、移民、香港人- 念慈知道,它們都是被壓迫的代名詞,但他知道他要如何抗爭。

「我會盡情感受當中的快樂,enjoy the queer joy。」

Felix去過很多教會,參加過不同組織,然後一次又一次地失望:「被香港人歧視算是意料之內的,沒想過英國本地人也是這樣,連(性小眾)組織裡都沒有同路人。」

但轉折點在某個同志遊行後的週日到來。那天他如常去一家聖公會教會崇拜,在那裡遇到一對印度夫婦,對方笑著說:「我在同志遊行看到你。」

Felix有點錯愕,忍不住問對方如何看待同性戀。

「沒問題呀,我們有些朋友也是同性戀。」

回想這一段,Felix泣不成聲。他在香港一直是深櫃,家人至今還不知道他的性向;來到英國,以為自己能得到最基本的平等和尊重,結果期望狠狠落空,直至這一刻。「我沒試過這樣被接納,兜兜轉轉,終於找到一個接納自己的地方。」

他後來從牧師口中發現,原來除了自己,教會裏還有其他同性戀者。牧師和聖公會代表特地舉辦活動,向所有信眾表明他們支持性小眾,肯定他們結婚的權利。

如今Felix的生活依舊拮据,近年世界的保守轉向也讓他漸漸對英國、世界和自己失了希望,生活中所有的快樂,幾乎都來自男友。他們在環保團體相識,男友參與過很多抗爭,發現自己永遠無法改變爛透的世界。兩個失望到極致的人,待在自己的泡泡裏相濡以沫。

Felix不像其他香港移民,沒有經歷甚麼香港人、英國人的身分掙扎,因為他一直都覺得自己是「地球人」。小時候他長得胖,聲音比其他男生高,常常被欺凌,更自認沒有香港人的靈活和聰明。如今移民了,他也沒想念茶餐廳,對香港沒有情意結。「很老實說,就算香港真的有好的一天,我會在煲底見完 ,說聲恭喜,之後掰掰離開。」

對於未來,他沒有再計劃。「再算吧。拿了護照,再看看去哪裡。」

「男」「女」是人類創造出來的分類概念。