【編按】:2021年緬軍總司令敏昂萊(Min Aung Hlaing)發動政變推翻昂山素姬(台譯:翁山蘇姬)和全國民主聯盟(NLD)民選政府,屠殺抗議民眾後,緬甸的抵抗力量開始和地方武裝合作發起對軍政府的戰爭。時間進入2023年,由10月底「三兄弟聯盟」在緬甸東北發起的激烈戰鬥開始,軍政府對緬甸局勢開始失去掌控。2024年1月,軍政府駐守在果敢首府老街的部隊成建制投降,標誌緬北局勢的巨大轉變。

端傳媒一直關注和持續報導緬甸內戰。此前我們刊出了2023年底緬甸內戰局勢的全面圖解;也刊出了泰緬邊境流亡社群的故事。本篇則是系列的最新一篇報導,來自撰稿人在中緬邊境的採訪:這些年來,這條曲折的邊境線上最靠近此次戰鬥地區的城鎮都發生了什麼變化?戰爭和和平對邊境上的跨境居民來說,又意味着什麼?

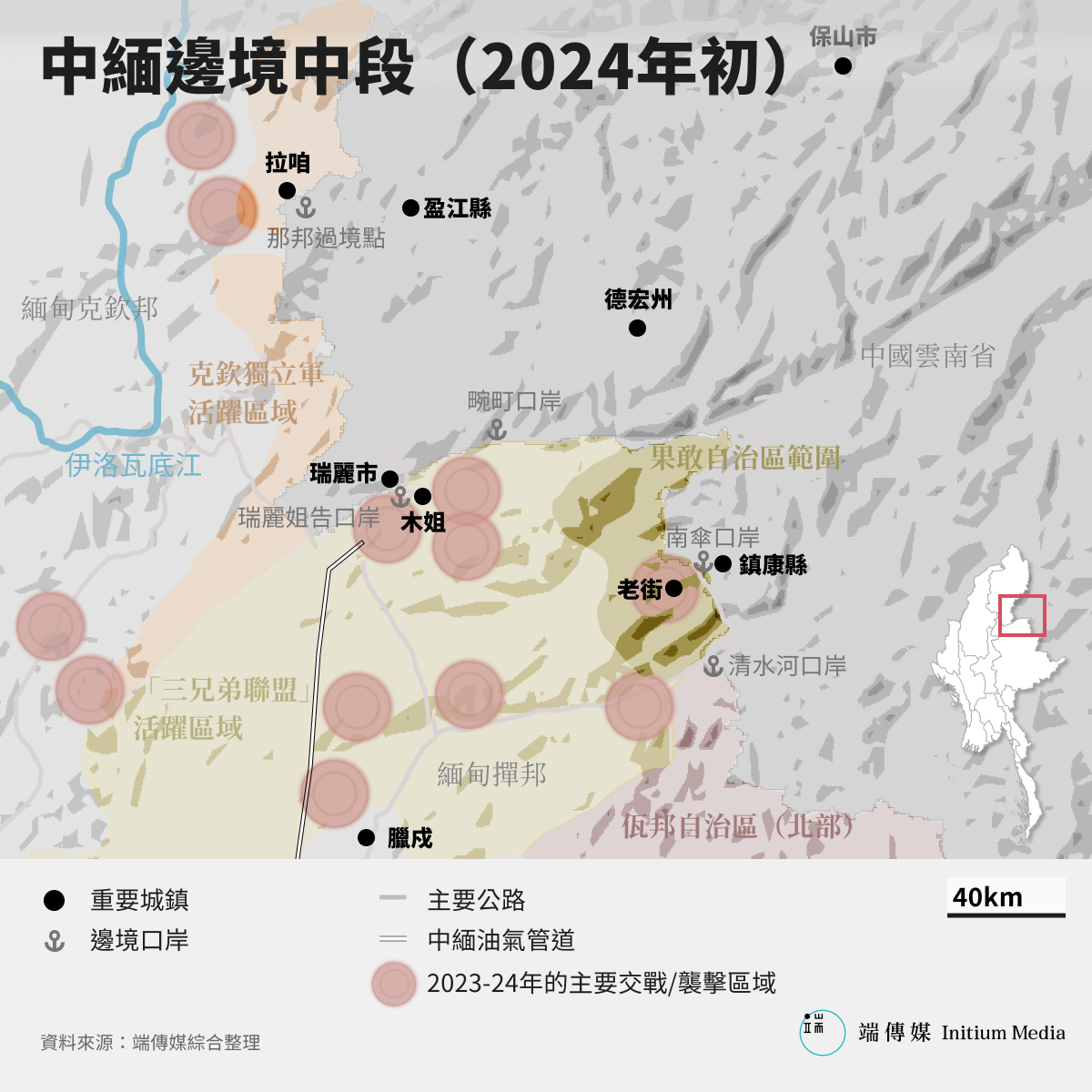

在緬甸內戰局勢發生戲劇性轉變的2023年底2024年初,中緬邊境線意味着什麼?

不同人的眼裏有不同的答案。

在南傘鎮居民看來,邊境線的另一側是猶如電影畫面般的槍炮交鋒;而在瑞麗銀井村,中緬兩國談判桌上畫出的邊界直接導致了此後數十年間的親人離散;炮彈接連入境前,在「太陽當頂的地方」——畹町,高聳的鐵絲網讓沉痾已久的販毒、玉石走私、軍火交易轉入了見不得光的地下通道;而在瑞麗、那邦,以及更多與這兩個城鎮一樣以中緬貿易為主的口岸,邊境線催生了城鎮的繁華以及地方勢力的崛起。

沿着中緬邊境線靠近撣邦北部和克欽邦的中段一路走來,即使自2023年10月27緬甸內戰再次升級,鐵絲網無力阻隔隨時越境的火箭炮和無人機時,瑞麗的姐告口岸人員交往依舊密切;甚至就算貨運國門暫時關閉,以「邊民互市」為主的民間小商品貿易需求也旺盛着;而在北面靠近怒江的那邦鎮,接連不斷的貨運卡車滿載着鐵礦石粉末、稀土、錫礦甚至金礦、木材,自緬甸駛入中國邊境的盈江縣,之後會轉道昆明,並將繼續北上進入中國內地龐大的市場。

對於邊民來說,戰爭以及錯綜複雜的緬甸局勢,疊加兩國邊民的血緣連接及地理優勢,在中緬2000多公里的邊境上成就了大批的邊境「野心家」。這裏在冒險者眼裏是淘金的樂園。「邊境線遍地黃金」、「越是危險的地方越蘊藏着鉅額的財富」則成為了邊境商人的人生信條。

在很多邊民眼中,邊境線意味着「宿命以及財富和機遇」。這種情況下,「會讀書不如會走私」甚至曾一度主宰一代邊民的命運。