編按:2024年,2019年反修例運動踏入五週年,運動中的部分被告已經服刑完畢,亦有不少人仍徘徊在各級法院。美國喬治城大學亞洲法中心在去年10月發布最新報告,整理運動的檢控數據,並對背後的現象作出分析評論。

屈指一算,今年是阿候第三個在牆內度過的聖誕節。他最大的安慰,不是數算還要待過多少個寒暑才能出獄重獲自由,而是讀着家人一封又一封的書信,在字裡行間找到了安慰。他心想:轉眼又一個春秋,不知道在遠方的媽媽增添了多少白髮?下星期弟弟來探訪,那短短的一刻鐘,也許就是自己在除夕的小確幸。

阿候是一位我們虛構出來的人物。然而,阿候或者是香港千百名在囚抗爭者的寫照。自2019年香港爆發連時超過半年、範圍幾近遍佈香港各地的反對修訂《逃犯條例》運動(反修例運動),超過一萬名市民被捕;當中近3000人被政府起訴,時至2023年,反修例運動的刑事審訊仍然未了,香港警方也繼續搜捕曾參與運動的人士。

中國大陸官方經常強調「依法治國」、「有法必依,違法必究」的信息; 這些信息在香港也愈來愈成為官方針對反修例運動被捕被控人士的套語。誠然,反修例運動爆發後兩個月,大陸官方定性該運動具有「顏色革命」的苗頭,要求香港政府從速「止暴制亂」,後來上至北京官員,下至本地官媒皆直接要求香港三權——行政、立法、司法機關——共同「平亂」,明言止暴制亂是司法機構的責任。

香港的司法機關沿襲至英國殖民管治建立的普通法制度。雖然香港長期欠缺全面民主化的制度,香港的法律制度也一直保留殖民統治下的種種惡法,但香港的法庭往往被視為享有司法獨立,「三權分立」的原則和價值觀也長年獲得香港官方和民意的認可。香港一方面自詡有司法獨立,但另一方面主權國多番要求香港司法要和政府合作,甚至要肩負「止暴制亂」的任務。到底法庭在反修例運動判決時,如何面對這些張力?

我們研究中心的團隊,在過去兩年透過不同源頭收集和反修例運動有關、並已結案的案件的資料,分析了2019年6月至2021年7月已審結的1592宗控罪(由於不少被告身負多宗控罪,故我們判斷以控罪為單位分析更適當),藉此分析反修例運動刑事案件的一些規律與趨勢。報告的英文全文已上載於我們中心的網頁。我們願意藉此文章,向讀者解說我們研究的成果。

禁閉式刑罰成為常態

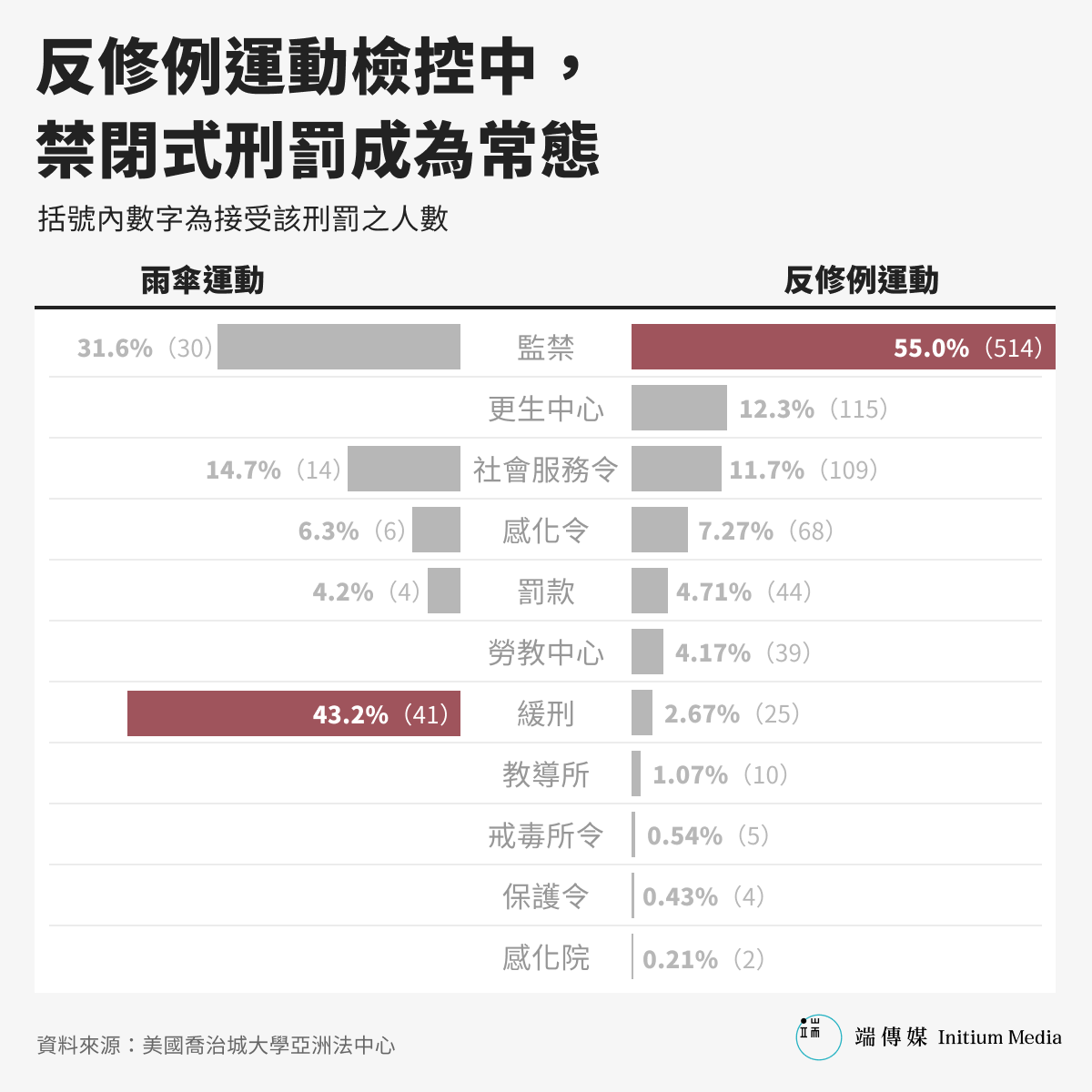

2019年反修例運動的被捕及被起訴人數確是史無前例。對於被定罪者,監禁式刑罰亦漸成常態。

我們統計了935項相關定罪,當中55%被判入監獄,12.3%被判入更生中心,4.17%被判入勞教中心,1.07%被判入教導所。更生中心、勞教中心和教導所是香港針對少年犯的監禁式刑罰。總計而言,72.54%的定罪判刑均為禁閉式刑罰。

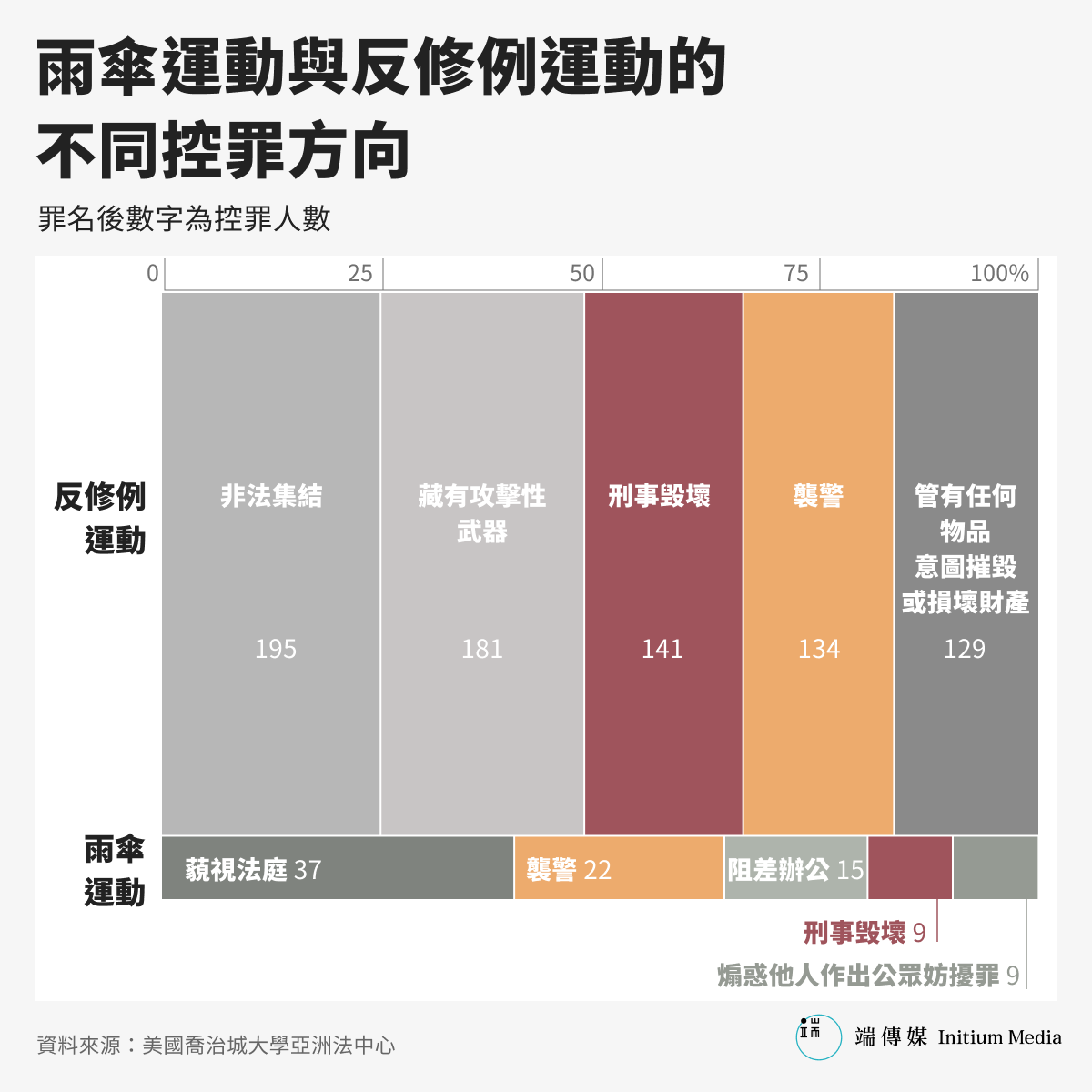

和2014年雨傘運動比較,當時最多被告被起訴的罪行是刑事藐視法庭,但總計95項和雨傘運動相關的控罪,只有31.6%被判監,其餘的判刑包括社會服務令、罰款、守行為和緩刑。至於2016年旺角衝突,由於大部分被告被控暴動罪,定罪判刑往往是以監禁為基調。但2019年至2021年的反修例運動案件之中,最多數的控罪是非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毁壞、襲警等等。超過七成定罪的懲罰是剝奪被告的人身自由,可見法庭非常重視判刑的阻嚇性。

法庭在處理未經批准集結案件時,逐漸模糊暴力與非暴力的界限,亦是造成更多抗爭者被判監禁式刑罰的原因之一。2019年6月,著名社運人士周庭、林朗彥和黃之鋒參與在警察總部外的集會,後來被警方拘捕,以煽惑他人參與未經批准集結罪起訴。最終,三人被判囚10至13.5月不等。此前,被裁定干犯未經批准集結罪者,多數獲判緩刑或罰款。

當時裁判法庭指出,儘管當時的警總集會沒有暴力成份,但由於法庭視該集會有誘發暴力的「潛在風險」,加上「衝擊警方權威,所以比一般未經批准集結更嚴重」。如果法庭基於和平但未經批准的集會有尚未發生的暴力風險而加重刑罰,以提高阻嚇性的話,那麼法庭就等於要阻嚇參與和平集會的市民。此後,亦有十多名民主派人士因參與未經批准集結而被判囚,令參與非暴力集會被判監成為新常態。

少年犯待遇有違國際人權標準

判處禁閉式刑罰以強化阻嚇力,本來就是刑事案件判刑的功能之一。但同一時間,判刑亦是有「更生」、「改過」作用。問題在於,到底這種強調阻嚇的判刑,是為了導向更生,還是一種官方對反修例示威者的報復?而法庭判刑的過程,又有無同時考慮法庭保障人權的使命?當我們分析反修例案件中少年犯的待遇時,便不難發現法庭和國際人權標準愈走愈遠。

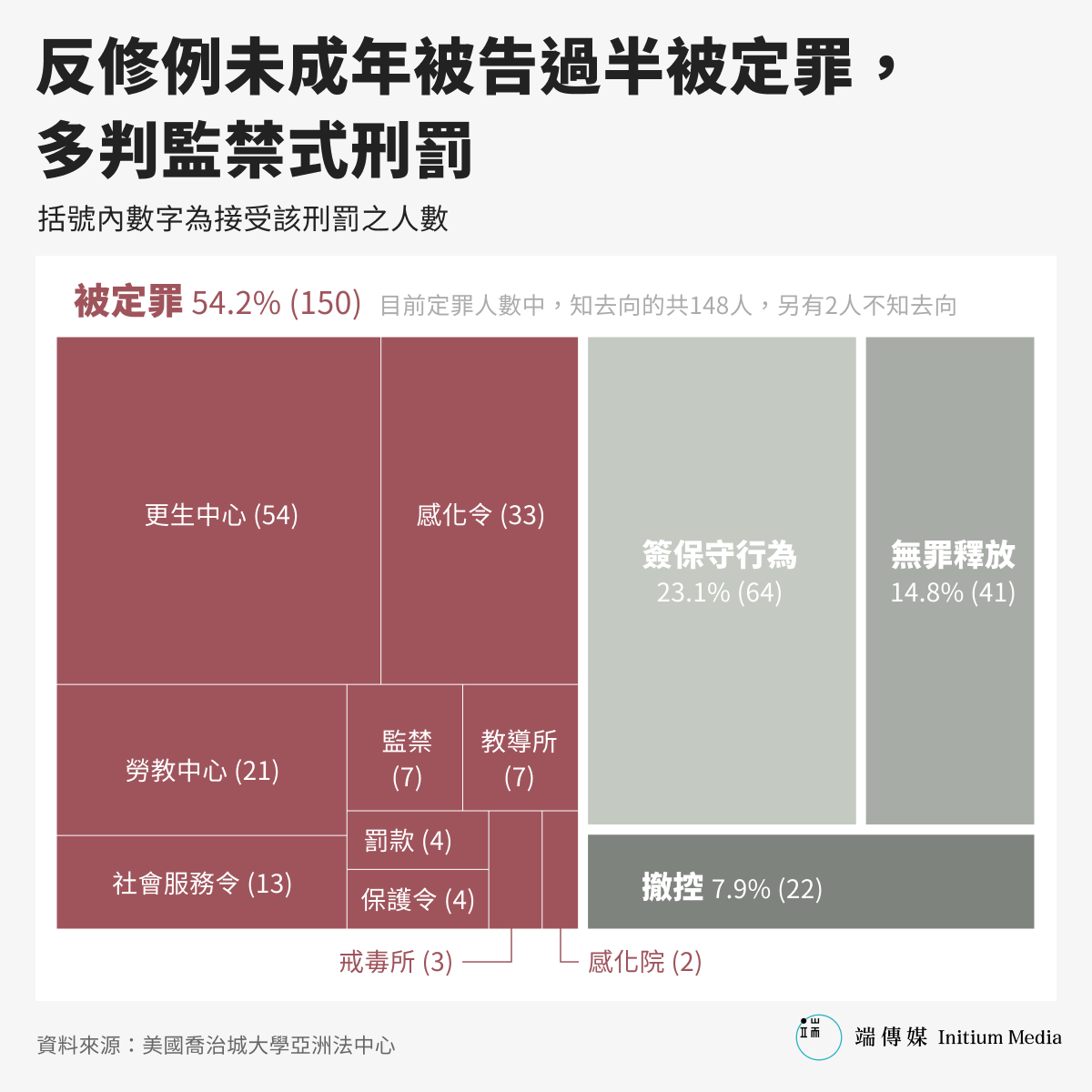

根據我們搜集到的數據統計,2019年6月至2021年7月已定罪的反修例案件,當中涉及最少150名年齡在18歲以下的被告。但由於在香港,16歲以下的被告會交由少年法庭審理,這些案件的資訊基於保護兒少而受到報導限制,故實際上,在我們研究時間範圍內的未成年被告數字應更高。

無論如何,在我們的統計數字顯示,超過半數的未成年被告(54.2%)被定罪,當中55.43%被判入上述更生中心、勞教中心和教導設施;加上被判監的未成年被告,共有超過60%被判監禁式刑罰。然而,《聯合國兒童權利公約》——一條至今仍然適用於香港的人權公約——指出,締約方「不得非法或任意剝奪任何兒童的自由。對兒童的逮捕、 拘留或監禁應符合法律規定並僅應作為最後手段,期限應為最短的適當時間」(第37條B款)。將未成年被告判處監禁式刑罰,也不符《聯合國兒童權利公約》中保障兒少最大利益的原則(the best interest of the child)。

2020年,時任行政長官林鄭月娥指,警方願意視乎情況以警司警誡或簽保守行為等方式,處理18歲以下有悔意而非嚴重罪行的反修例被捕人士。所謂警司警誡,即指一名警司或以上職級人員行使酌情權,警誡犯案的少年,而非將其送交少年法庭;接受警司警誡者不會被定罪,但須接受警方監管為期最多兩年。

但從數據上看,香港政府和法庭採取的辦法似乎背道而馳:在2016至2018年,共有32%至38%的未成年被告獲得警司警誡;但到2020年,獲警司警誡者下跌至未成年被告的17.1%;至2021年7月,僅有1.2%的未成年被告獲警司警誡。由是可見,政府最初試圖向社會展現寬容的一面,但事實上,依然是以嚴刑峻法對付少年犯。

律政司有權用盡,對被告構成各種壓力

維護司法獨立和法治不只是法官和司法機關的責任。手握公權力的政府,在守護司法制度公信力的責任其實更重大。尤其在刑法層面而言,由於刑法本身容許政府透過公權力檢控市民,令後者有機會長期被剝奪人身自由,故公檢(香港稱檢控)行事既應獨立而不偏不倚,在刑事案件中更應審慎運用權力,確保公平審訊,彰顯法治。

但我們發現,香港的檢控方,即律政司,在處理反修例控罪時,實在是「有權用盡」,對被告帶來各種壓力和影響。

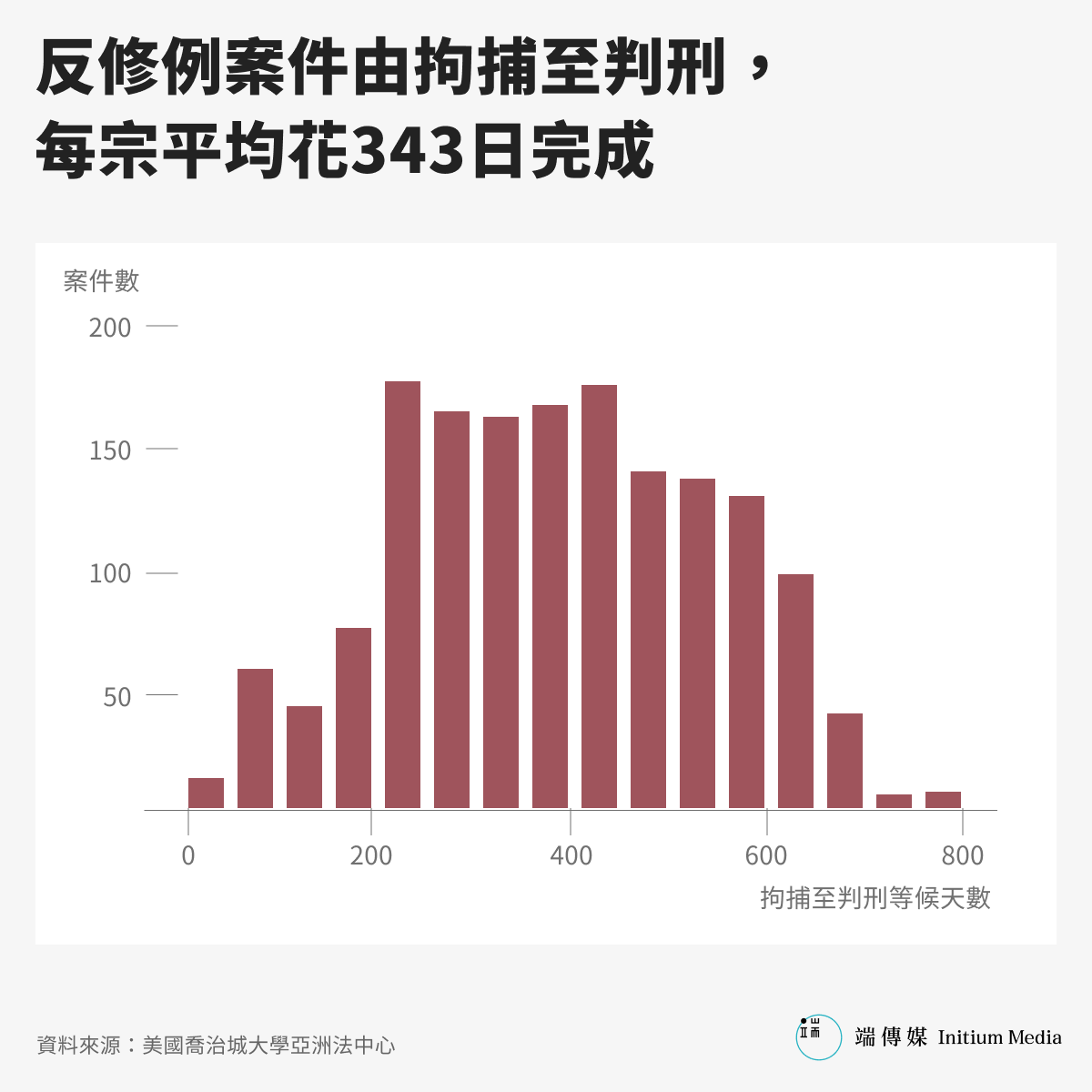

根據我們的數據統計,在2019年6月至2021年7月期間,每宗反修例案件由拘捕起計算至判刑,平均花上343日完成。當中超過53%的案件要花上超過一年時間完成。這統計和香港保安局數據相當吻合:截至2022年年4月, 每宗在區域法院審訊的反修例案件平均花上300到400天審結。事實上,當局仍在審理反修例運動相關刑事案件,部份案件更排期至最快2024年方完成審理。

「遲來的正義絕不正義」(Justice delayed is justice denied)。被告長期甚至無了期候審,其實已偏離了《香港人權法案》對保障法律權利的要求。《香港人權法案》第5條第3款規定,「因刑事罪名而被逮捕或拘禁之人,應迅即解送法官或依法執行司法權力之其他官員,並應於合理期間內審訊或釋放」。

長期候審對被告的影響是顯而易見的:對被拒法庭保釋者,長期候審自然成為他們長時間累積心理壓力和家庭經濟負擔的主要原因;至於其他候審被告,儘管沒有被拒法庭保釋,但人身自由已受到限制,例如要交出旅遊證件、定期到警署報到、甚至宵禁。

被告長期被綑綁在刑事審訊制度的主要原因,當然是政府大量拘捕和起訴反修例示威者,令法庭難以負荷,此點將在下文詳述。但另一個原因,是律政司積極運用定罪上訴和刑期覆核的權力,使已被判刑或無罪釋放的抗爭者,無法脫離刑事程序,變相延續限制人身自由。

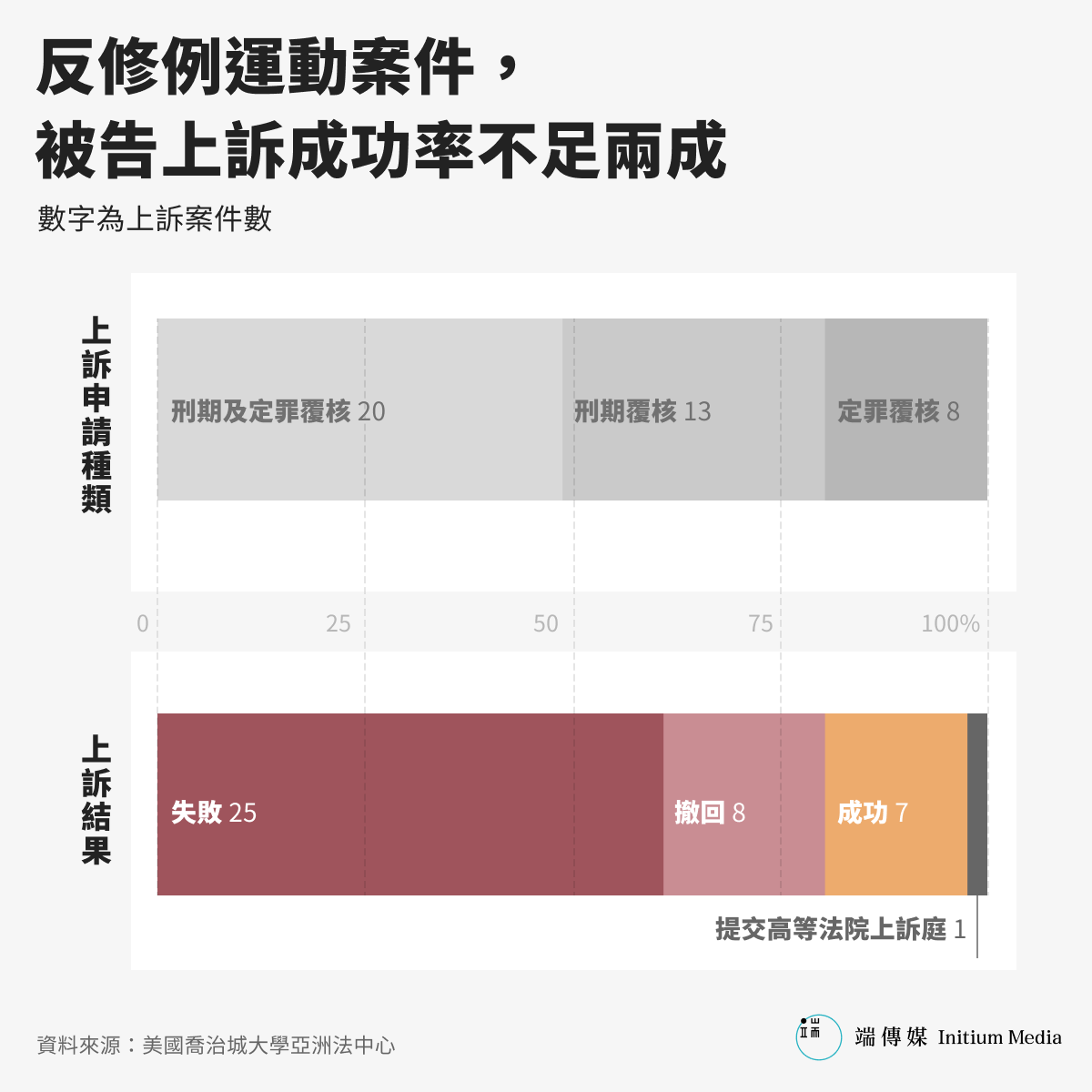

截至2021年7月,律政司向法庭提出了20宗刑期覆核,全數獲法庭批准,而刑期覆核的結果,是令已結案的被告承受更嚴苛的懲罰。在這20宗覆核裡,13宗結果是令被告由無須接受監禁式刑罰變成被即時判監。但對被告而言,他們提出上訴就沒有那麼幸運。我們的數據庫反映,41宗被告上訴裡,成功率只有17.1%。

香港的法律從業員也許會反駁:每宗覆核案件內容、性質不一,牽涉的證據、理據也不同,不能一概而論,純粹統計覆核成功與否為律政司的行為蓋棺定論。但這種論調的盲點,是律政司完全有權選擇行使刑案上訴、覆核的權力與否。《基本法》固然保障公檢獨立運作而不受干預(prosecutorial independence),但領導公檢的是律政司司長,司長同時是北京任命的政治問責官員。

早於2017年,律政司針對雨傘運動的學生領袖和另案示威者提出刑期覆核,令他們由無須接受監禁式刑罰改為即時判監,令社會嘩然,輿論認為律政司此舉是刻意針對抗爭者的司法打壓。在反修例運動期間,網上流傳一篇由律政司刑事檢控科的公務人員發起的聯署公開信,批評時任律政司司長鄭若驊在處理牽涉大型公眾活動的案件時,主要考慮政治因素,在沒有充分證據、沒有合理機會達致定罪或不符合公眾利益的情況下仍堅持檢控;時任刑事檢控專員梁卓然,亦未能做好把關工作。其後律政司發言人稱,指控完全無事實根據。

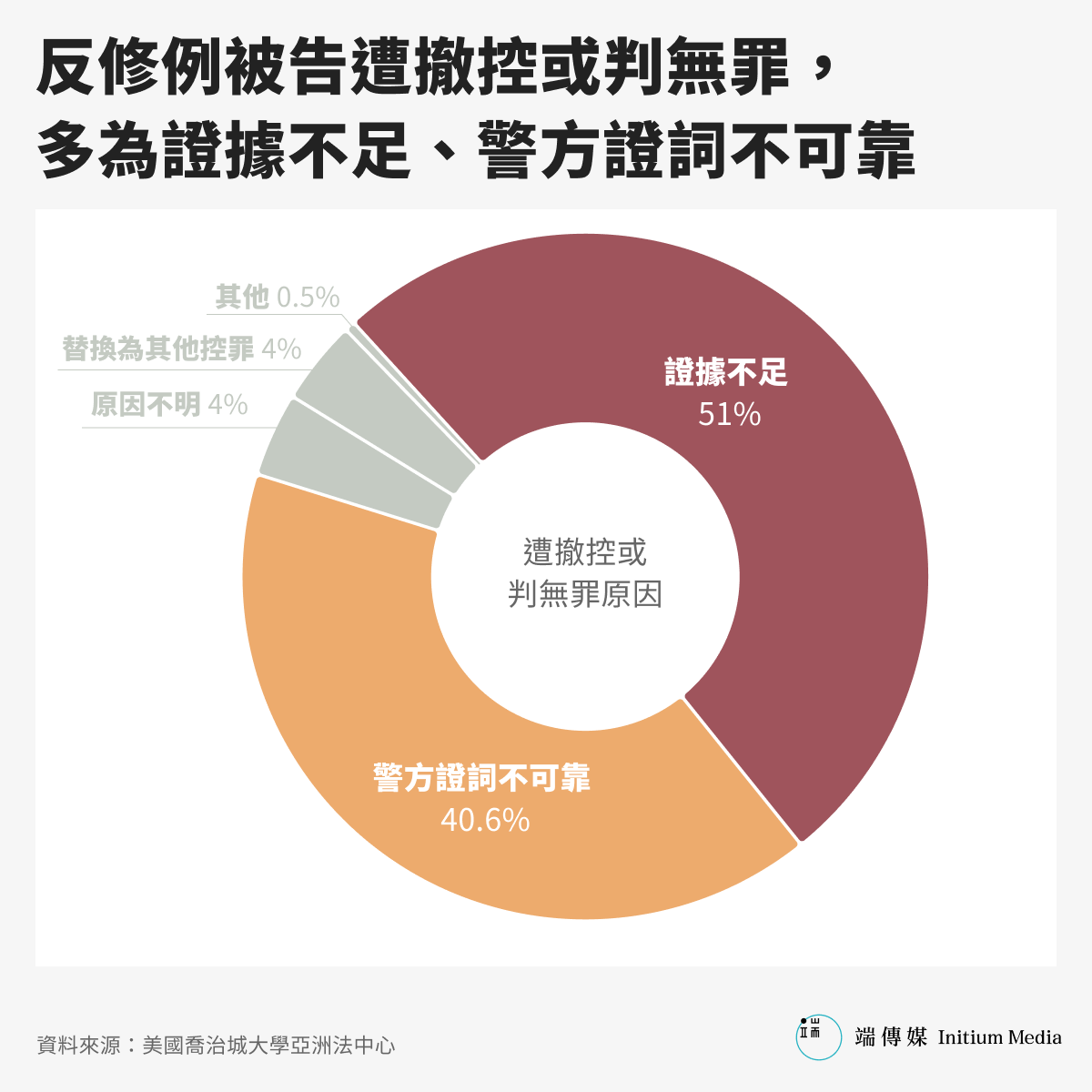

但從客觀數據看,至2021年7月為止,我們發現有202宗定罪被判罪名不成立的原因,主要是因為證據不足(佔51%)和警方證詞不可靠(40.6%)。這些數字,或多或少反映了律政司在刑事檢控反修例案件的表現。

換一個角度看,律政司有權用盡去上訴有關政治運動案件的話,亦是進一步令審訊和法庭政治化的表現。如果律政司上訴的考慮是為了增加日後反修例案件定罪和判刑的阻嚇性的話,那就和北京要求「止暴制亂」的最高指令不謀而合了。

「司法系統災難」一語成讖

2019年12月,前立法會議員吳靄儀大律師接受端傳媒訪問,坦言憂慮港府對抗爭者大抓捕和起訴,將各種壓力過渡到法庭,將會令香港日後出現「一場無法估算影響的司法災難」。

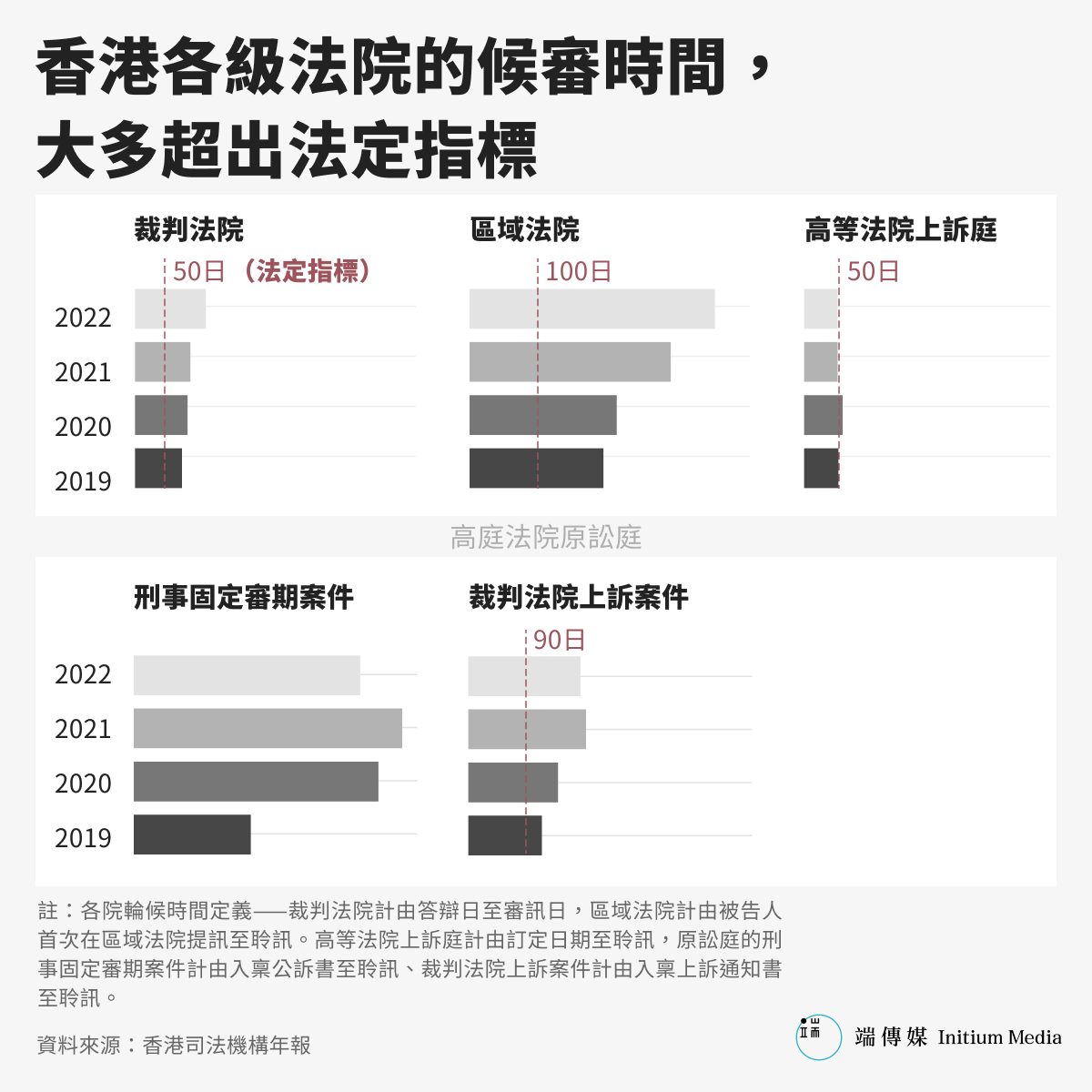

吳靄儀的憂慮,到2023年可謂一語成讖。自2019年起,大量抗爭被告經律政司起訴而進入司法程序,香港各級法庭難以應付,造成不少被告要長期等待審訊,當中更有被拒保釋而未審先囚者。我們統計香港司法機構年報的數據發現,以區域法院——處理反修例運動暴動案的法庭——的刑事審訊為例,司法機構本來訂下平均案件候審時間為一百天的指標,但在2019年到2021年間,刑案平均候審時間大幅增加到287天,幾近法定指標的兩倍。

區域法院刑案平均候審時間幾何級上升,和它在2019年起主責處理暴動罪是息息相關。此前,檢控方曾提出將暴動案被告(例如涉及2016年旺角衝突的梁天琦)移交高等法院審理,蓋因暴動罪最高刑罰為十年,區域法院只能判處最多七年監禁。但同時,香港高等法院規定刑事案件由陪審團定罪。雖然區域法院不能判處暴動罪最高刑期監禁,但它沒有陪審團定罪的規定,我們有理由相信,律政司有足夠誘因將所有暴動案件安排在區域法院審理之。這安排的客觀效果,是香港陪審團無法參與反修例運動暴動罪的審訊與定罪;亦令香港區域法院及其他法院的運作嚴重受壓。即使政府後來提出要建立一個新的法庭建築處理大規模審訊,但也無法解決當前的問題。

2020年初,時任大律師公會主席戴啟思在香港法律年度開啟典禮時明言,儘管他不應向律政司提出有關檢控的意見以尊重檢控獨立,但他亦引用律政司的《檢控守則》,指出檢控與否,並非單純觀乎警察是否搜集到足夠證據來定罪而已;「公眾利益」的考慮,在決定檢控與否的過程亦相當重要,作為不予起訴某些個人以至某類案件的原因。

事實上,香港主權移交後亦有相關案例:1998年,前全國政協委員、星島集團前主席胡仙涉與集團三名行政人員串謀詐騙,該三名行政人員最終判囚4至6個月,但胡仙本人未被起訴。 時任刑事檢控專員的江樂士表示,他認為案件證據充分,向時任律政司司長梁愛詩建議起訴胡仙;但梁決定不予起訴。江樂士認為梁的決定是建基於「公眾利益」:如果星島集團受到該起訴影響,或會令1900名該集團員工失業,後果嚴重。

由此可見,基於公眾利益不予起訴,是香港政府檢控政策的一部分,也是香港法制的一環。那麼,大量拘捕和起訴反修例示威者和相關市民,造成司法嚴重負擔,是否合乎「公眾利益」呢?

結語:審訊未了的香港司法與社會何去何從?

我們研究涵蓋的案件,僅限於2019年6月至2021年7月已審結的控罪。誠然,2021年7月後,法庭審理了更大量的控罪和抗爭者,我們的研究,也許追不上時光。但我們研究所得,在2021年7月後審結的案件趨勢其實相當接近。政府仍然樂於對判刑較輕以至脫罪的市民向法庭提出上訴,更多被裁定罪名成立的和平抗爭者被判監,甚至是並未參與任何實質暴力行為的市民如急救員,也被裁定參與暴動而判處長年監禁。

儘管坊間有一種觀點,認為香港司法不公的問題,僅和2020年實施的《港區國安法》案件相關,對非國安法的案件,法庭仍能保持司法獨立與法治精神。但我們的研究正反映出,這些大量無關國安法的社運案件,亦承受系統性的審訊不公、違反國際人權標準的情況;律政司有權用盡針對反修例示威者,產生了一種迫害(persecution)的結構,不單是起訴(prosecution)而已。

香港特首李家超最近提到香港要落實《基本法》23條立法(即屬本地立法的國家安全法律)時,指斥2019年反修例運動,令香港痛到「入心入肺」;即使傷口癒合,也不能忘記痛楚。當然,時為保安局局長的李家超,對反修例運動的「傷痛」,和支持運動的抗爭者和市民大眾所理解的傷痛,可能是完全兩回事。

事實上,反修例運動對香港司法機關以至社會大眾的傷口仍然未癒:政府仍繼續活用本地法律以至港版國安法拘捕和檢控曾以不同形式參與、支援反修例運動的人士和組織。對於社會賢達、宗教領袖以至親政府的開明人士呼籲特赦若干反修例運動抗爭者,政府也置若罔聞。近年不少國際組織對香港政治、經濟以至法治評級下降,正好說明: 持續利用法律與法庭作抓捕、檢控、嚴懲反政府力量,只會繼續製造社會不穩和恐慌,對香港的社會氛圍、民心向背以至營商環境,其實沒有任何好處。

今年是反修例運動爆發五周年,加上台灣、歐洲議會、美國和英國均會先後舉行大選,到底北京政府要香港繼續「寧左勿右」,進一步將法律與法庭武器化,就能止暴制亂?還是要偃旗息鼓,以應付更複雜的地緣政治局勢?相信這是任何理性決策者都會關心的事。

我們相信,特赦抗爭者、落實聯合國人權專家建議,真誠落實《公民及政治權利國際公約》,確保香港市民表達及言論自由、和平集會自由和結社自由,同時保障少年犯的最佳利益,才是讓香港法治及社會重回正軌的第一步。