香港《施政報告》原訂昨日出爐,但行政長官林鄭月娥要往深圳與國家主席習近平會面,押後宣讀。這一份施政藍圖,原是社會大事,如今公眾興致缺缺,前高官張炳良覺得,這不是好事。「當社會完全聚焦鬥爭狀態,精力都去了這裏,藍黃就是看對方如何攻擊他或者同溫層在想什麼,變相不是為社會找出路。」他也少看社交媒體了,按其觀察,無論藍的還是黃的,「形容對方也是用動物『牠』,感到心很悲。」

在一眾港府前高官中,張炳良是少有不斷向港府諫言的一人。他過去一年持續筆耕,連番投稿又現身受訪,勸說政府正式撤回修訂《逃犯條例》,成立獨立調查委員會。去年11月,街頭衝突戰況激烈,他與多名前高官、學者,包括:前財政司曾俊華、香港中文大學前校長沈祖堯等人聯署,要求政府盡力確保區選順利舉行,一度被建制派批評他未有譴責暴徒;來到今年,張炳良加入建制色彩濃厚、由前特首董建華及梁振英牽頭成立香港再出發大聯盟。

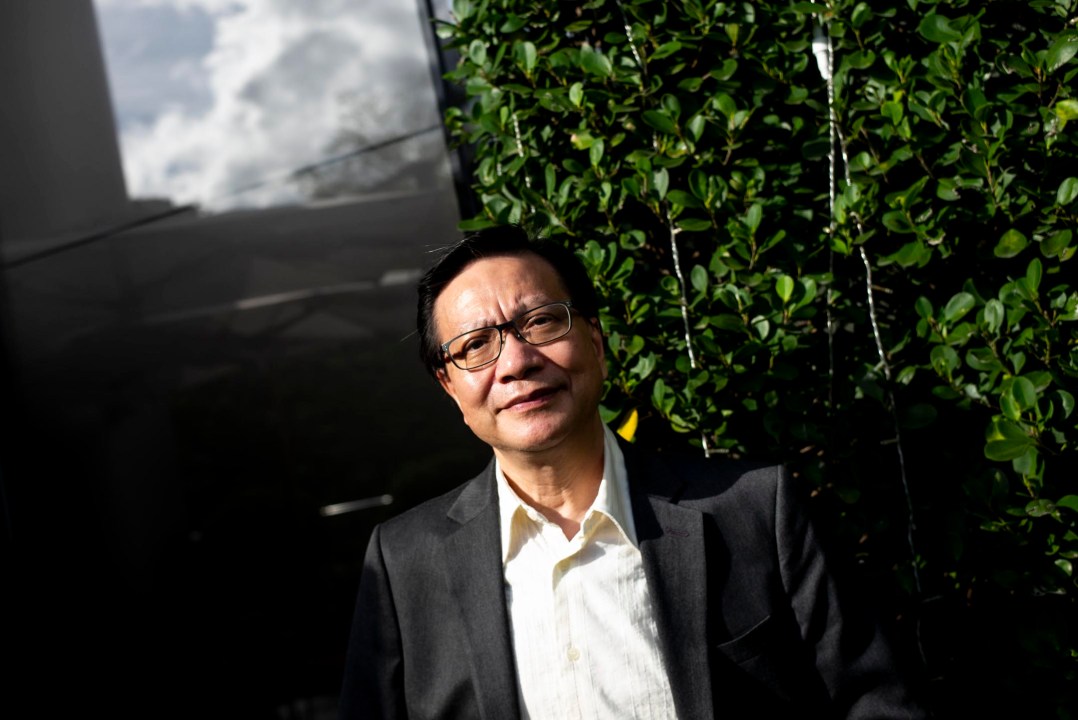

今年67歲,政界綽號「張良」,過去數十年在公共行政範疇的各個場口,幾乎都有他的身影。1970年代香港大學畢業,入港英政府當公務員,80年代往外國深造,後回流做學術,另加入議政團體匯點,提倡民主回歸,成為民主黨創黨成員,在95年擠身立法局擔任議員。後退出政黨,獲邀加入形同政府內閣的行政會議,2012年加入梁振英班子,官拜運輸及房屋局局長。5年之後,任期完結,他重返校園,在香港教育大學公共行政學擔任研究講座教授,潛心學術,研究香港管治,閒時授課。

游走體制內外,集合政黨、官員及學者的背景,張炳良在今年7月及10月兩次接受端傳媒訪問,爬梳為何香港走到這個局面。在壁壘分明的年代,立場先行,張炳良總說自己要給出“fair comment(公正評論)”,「香港的誤解和爭議,很多時也是不講Context(背景、脈絡),或者不是不知道對方的Context,大家就是要拗(爭執)。」

匯點

白馬非馬的政治爭論

從張炳良看來,近來鬧得熱烘烘的三權分立討論正是一例。

爭議由今年8月底爆發,傳媒報道高中通識教科書經教育局審閱後,在介紹香港法治時,刪去或修改三權分立的內容。教育局長楊潤雄回應時表示,「在香港是沒有三權分立」,強調要在教科書說出事實,林鄭月娥後補充,完全支持及認同楊的說法,形容三權關係是各司其職、互相配合及制衡,過往公眾對此議題不清楚或錯誤理解,現時要「正本清源,撥亂反正」。

有關三權分立的討論,中央的論調早年已惹來軒然大波。2008 年主管港澳事務、時任國家副主席習近平訪港,曾提到香港「行政、立法、司法三個機構互相理解,互相支持」;2015年時任中聯辦主任張曉明指本港從沒三權分立,特首超然於三權之上。

不過,政府官員明確否決三權分立,近年來還是第一次,公眾莫不嘩然。根據香港民意研究所在今年9月的調查,63%受訪者反對「香港沒有三權分立」的說法,支持的只有23%。一時間,輿論紛紛反駁官員說法。

翻查紀錄,香港官方文件、官員,建制派人士都曾提及香港有三權分立的架構。1997年6月一份由港府印製、派發給出席回歸典禮的全球記者的新聞資料套中,列明「香港的政治制度是按照『三權分立』的原則建立,有一個行政主導的政府」。香港法院過去亦有判決指出,行政、立法、司法機關各自有權力,互相監察。

張炳良早前撰文,以「白馬非馬」比喻雙方爭論,強調說「此『三權分立』不同彼『三權分立』,縱有三權分立一般元素,也不等同存在有特定憲制涵義的『三權分立』體制,反之亦然」。他在訪問中解釋,一般人對於政制的理解是「馬」,但並非帶有憲制意義的「白馬」。

為何要在敏感時刻燃點此話題?張炳良說,這個要問教育局,但也認同教科書的說法需要「糾正」,「但不是說香港沒有三權分立,這是去了另一個極端。應該說,香港的政制是互相制衡,互相配合,司法獨立,這就完整了。」

張炳良說整場風波,在於雙方的立場及取態:「我不是不知道你在說什麼,但我刻意說(另)一樣的事件。」他下一重的解讀是,同樣的思考和行動模式也套用在中港互動。

「你猜北京不知道香港人在擔心什麼嗎?知道的,但最大問題就在這裏。換轉香港人,你無理由不知道北京擔心什麼,無理由不知道他忌諱港獨,但就是要說港獨。可能說(提倡)港獨的,也知道香港獨立不了。」他指出。

「去到這個時候,大家也在測試對方的紅線。」他認為,持續這樣下去,任何協調共識也無法成事, 「如何找出路?真的很艱難。」

北京是一個有記憶的政府

中港互信此刻儼然降到冰點,張炳良認為,在理解港人的同時,也要從北京的那邊看問題,理解反修例運動如何成了徹底打破中國對香港信任根基的最後一根稻草。

自80年代起至今,張炳良說自己與「內地」、「北京」已有幾十年交往,目睹對方在解讀港獨思潮經歷了什麼改變。

他形容,在回歸前,「你與北京說,香港有人想搞獨立,我相信北京也不會相信,最多是買口爽(編按:應為「貪口爽」,形容只是說出來好聽,而決不實行的話)。他也不覺得會威脅到什麼。」

直至「過去幾年」,張炳良說,相信很多人,包括他自己在內,與內地官員溝通時開始要這樣說項:

「唉,香港後生仔身份定位的困擾,或者對香港有很多不滿,對兩制關係有很多看法,有時可能說大了。香港怎會有人真的是想搞獨立?怎能獨立到,對嗎?他們講下啫(說說而已)。」在張炳良看來,北京官員早期還會接納這種說法。

他沒有明言相關言論涉及哪個年期、哪些事件。翻查資料,早在2014年,有建制派質疑佔領運動為「顏色革命」或「港獨」,惟當時有調查顯示,有75.1%受訪參與者表示不認同港獨;到了2015年,雨傘運動後,時任特首梁振英在宣讀施政報告時,點名批評港大學生會刊物《學苑》的文章鼓吹港獨,輿論才開始關注議題;翌年立法會選舉,更有參選人被指因提倡港獨而被取消提名資格。

來到2019年的反修例運動,示威場面最初的口號是針對建立調查委員會、撤銷暴動定性等的「五大訴求 缺一不可」,隨著政府並無回應,衝突愈演愈烈,現場的呼聲,逐漸轉為「光復香港 時代革命」,甚至有部分示威者會清晰地喊出「香港獨立」。

到底是誰激化了矛盾?誰催生了分離思潮?「如果對弈雙方仍有一定的溝通或信任,可能你說一兩句出位的口號,(可以解讀為)也是頑皮、想激我,可能不當作一回事。」張炳良分析,中港兩地的互信低落,變相任何事情都可以迅速被解讀為非常嚴重的事情。

他指出,在北京的認知中,特首林鄭月娥在6月15日已宣布暫緩修例,「他覺得事態不是一般反修例,(因為)我暫緩了。」然而,大量市民當時不滿政府僅僅暫緩而不是直接撤回修例,加上有警方武力手段、示威者墜樓身亡等情況,社會的憤怒情緒升至沸點。但無論因果如何,張炳良研判,7月是北京對港態度的轉捩點:1日人們闖入立法會,21日示威者包圍中聯辦,向國徽擲雞蛋及漆彈,最終使北京敲定治港政策,故8月初即提出「止暴制亂」的說法。

「太多標誌性的行動,言辭很多,過了某個臨界點,你可以說,他(北京)開始傾向相信其實有很嚴重的分裂主義。」

運動中後期,示威者紛紛展開國際戰線,一方面喚起國際關注,另一方面游說西方國家制裁,藉此換取中國及香港政府讓步,策略不時以有同歸於盡意味的「攬炒」一詞作包裝。

張炳良記得,在六四事件之後,「香港對內地都有反應」,但當時有民主派仍希望在國際上給予空間,鼓勵中國融入國際社會後邁向開放,故不會要求國際加強制裁中國。其中一人正是民主黨創黨主席李柱銘,他在90年代多次訪美,游說美國延續給予中國貿易最惠國待遇,擔心制裁中國經濟波及香港;其後在2000年,李亦遊說多名美國國會議員支持中國加入世貿,通過中國永久正常貿易關係的法案。

「但是今天不是這樣,所以你可以說,北京也是一個有記憶的政府,他懂得去分辨,他覺得現在不同了,」張炳良說。「在過去那一年,很多事情如果你說不是分離主義,甚至說某些情況不是港獨,北京是不會相信的。」

國家安全威脅真的存在嗎?

環環相扣。香港被北京標籤為一個不設防的城市,是維護國家安全的短板;回歸23年,自2003年港府嘗試為《基本法》23條立法觸礁後,一直未有重提,最終全國人大常委員在今年以《附件三》形式,直接繞過立法會,在個多月內極速訂立港區國安法,法例在6月底正式實施。

「若不是因為香港事態的變化,不是因為當時香港抗爭論述,講到要同歸於盡,令到北京認為香港不只是講下講下(說說而已),是有質變。或者不會令到他們覺得有需要走這一步,」這是張炳良從北京角度出發的分析。

坊間的另一種推演是,若修例風波處理妥當,港府回應民間訴求,抗爭不發酵,民情不激動,情況也未必上升到國家問題。張炳良只道,「哪個是雞,哪個是蛋,真的很難説。」

然而,返回問題的根本:身在香港,單就示威者目前言行,香港真的有顛覆政權的能力嗎?嚴重性是否真的那麼大?他表示,「這個我不下判斷」。

張炳良認為,應該把重點放在北京為何會如此解讀,他認為主因是全球地緣政治的變化。

「美國是有備而來的,」他連說三遍。

張炳良首先引述「Chimerica(中美國或中美共同體)」一字早年甚為流行,代表西方社會一度以合作夥伴看待中美關係。此字由歷史學家及經濟學家在2006年底創造,由China(中國)及America(美國)組合而定,強調中美關係的緊密性。

但很快,美國前總統奧巴馬開始改變外交政策,強調「重返亞洲」。「潛台詞就是,中國開始有威脅了,當然未必去到很對抗性,但要rebalancing(再平衡),你知道外交術語是這樣的,」張炳良分析。

來到2017年,特朗普上任,共和、民主兩黨也覺得中國有確實威脅,甚至在挑戰美國的地位。「中國的威脅不單只是因為共產黨統治中國,而是(威脅在)一個有強大力量的中國。如果這是一個弱的中國,不會理它什麼黨統治。」他指出,美國開始趨向印太戰略,以包圍快速崛起的中國。

「因為在西方世界中,對霸權的理解只能夠有一個hegemony,不可以有數個。」

在二戰後確立的情報網絡——五眼聯盟也調整對中國的看法,張炳良問:「五眼聯盟其實存在了很久,由40年代到現在,為什麼近期才會活躍?」

五眼聯盟全屬英語國家,包括英國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭,據報在港區國安法醖釀立法期間,英國外相藍韜文透露,曾與五眼聯盟商討接收港人事宜;聯盟近日正協商如何增加澳洲、加拿大及美國的稀土和稀有金屬生產,減少對中國的依賴,同一時間,日本防衛大臣河野太郎提出,讓日本加入聯盟。

「他們的情報系統已經視中國為假想敵,或今天已不再是假想,而是真正的威脅。」

與此同時,示威者紛紛要求外國介入反修例運動,某程度將威脅實體化。張炳良認為,「香港發生的事情是配合到他們(外國)策略的運用,所以你說香港抗爭者的國際線,我會說是錦上添花。」

他道出北京的邏輯:「有人去搞香港,藉著搞香港來搞中國。」

「這時候,中國還是沒有反應的話,含淚接受,這個國家是什麼國家呢?也不做任何事情,那他在國際上如何立足?」張炳良強調,這不是面子工程,而是「你不能夠被對方認為:你是弱者。」

然而,這種論述背後的理據是否充分?詮釋會否草率?也有輿論認為,北京是誇大威脅,利用國安理由壓制香港的民主化進程。張炳良說,全都是另一回事,重點在於北京正是如此解讀。

再進一步,張炳良反問,現時外國碰到與中國有關的事情,都會視為威脅或滲透,什麼也是國家安全的問題,「你也應該有同樣懷疑,西方或者美國是否將中國魔化呢?是一樣的。」

「國際上的行為,未必我們一般常人可以理解的,因為國與國之間有很多博奕、角力。」

不要把國安法武器化

順著這一套北京思路,他認為,來得快又狠的港區國安法,是必然的結果。

「當北京覺得香港存在一個實在威脅的時候,他為香港訂立的安全法又怎能不辣呢?」張炳良說。

全國人大常委會在5月證實將審議港區國安法的消息,其後在41日內急速通過,過程並未諮詢港人,直至6月30日,港府刊憲宣布法例即時生效一刻,條文才首度公開。港區國安法針對4大罪行,包括:一、分裂國家罪,二、顛覆國家政權罪,三、恐怖活動罪,四、勾結外國或者境外勢力。

「從立法過程,」張炳良語帶猶豫,「是⋯⋯有很多本來不應該這麼做。為什麼條文不公開就可以通過?從立法角度來說,坦蕩蕩,應該大家都要知道內容是怎樣,應該要聽意見。」

「我不會為北京去解釋,他應不應該這麼做。現在也不是討論應否立法,因為已經立法了。」

港區國安法至今實施3個多月,據警方資料,截至9月28日,共28人涉干犯危害國家安全的行為和活動被捕,當中只有24歲男子唐英傑以港區國安法被起訴。就港區國安法帶來的效果與隱憂,張炳良的說法雷同,但比較幾次言辭,也帶著細微的變化。

他在7月撰文時提醒:「一切視乎執法及司法是否公正,及不會為求把震懾最大化而寧枉莫縱、變成濫權。」張炳良擔心的是惡性循環延續:一是人心不服,用盡方法挑戰,導致執法者再加大力度,造成國安處處、人心惶惶的局面;一是寒蟬效應加劇,當人們感到不能像過去般享有與國安扯不上邊的言論和行為自由,一國兩制褪色、末日論等推論預言,會自我應驗成真。

觀乎評論文章,他多次引用「北風」與「陽光」的比喻,勸喻「中央不能只靠北風」,「以為國安法可迎來二次回歸、亦即人心的回歸,未免一廂情願」。

回到訪談之中,他嘆道,「你靠一些重手,落重典,是無法解決人心問題的。落重典可能可以即時煞住情況,但仍需要處理人心問題。我希望北京能有這個智慧。」

9月的一次座談會,張炳良說,原則上很多國家出於維護國家安全,都有成份苛刻的國安法,最大問題是應用或執行時,會否被政權「武器化」,他直言:「因為他好使好用,很多事情根本不在國家安全範圍,可能是一般公安、公眾秩序的事,你就提升到國安問題。」林鄭月娥隨即不點名批評,指有關說法令她「好驚訝」及難以理解,形容國安法本身就是法治武器,「用來儆惡懲奸」。

上周訪問之時,再問張炳良:香港現時是否已將國安法「武器化」?

他多次回絕,說完整案情尚未在法庭曝光,現時沒有基礎判斷,也無法估算影響,又重申昔日言論沒有認定香港將國安法「武器化」,只是說香港要「汲取外國經驗」。

困局

不得不承認的是,港區國安法再加上疫情限聚等,香港街頭行動不復去年,市況表面回復平靜,但張炳良說,形勢還未停定下來,還待美國總統大選揭盅。本土局勢則是一個困局,短期內不會有突破,立法會選舉延期,讓各方也摸不清民眾想法。

張炳良提倡政治重建,可以怎樣做,他沒有具體說法。「一個殘局能不能找出一條出路,你從一個實際角度來看,必然北京是有主導權。」

「大亂下,北京以國家力量進場,突出『一國』,重整特區秩序,但『止暴制亂』仍治不了深層次管治矛盾。亂後求治,尤需社會和解革新;互不信任下,殘局延續,愈難收拾。北京不採主動,內耗不止,焦點最終還須返回『兩制』的未來。」在最新一篇評論中,他如此分析。

「為什麼一個逃犯條例,竟然會在一年後發生這麼多事?是不是很不值得?香港為什麼會搞成這樣?」張炳良還是認為,若早在6月底、7月初就能夠成立獨立調查委員會,社會就不會出現這麼多不必要的爭議。「因為香港人已經習慣有爭議,有真相不明,就有獨立調查委員會。」

這是示威者的五大訴求之一,甚至可以說是不同政治光譜者的最大公約數,除了示威者外,眾多前高官去年7月也曾聯署諫言,港府應設立獨立調查委員會,徹查社會廣泛反對修例的原因、政府處理手法是否恰當、警方與示威者雙方的武力行動等,並提出社會和解的建議。

同月,香港民意研究所受託處理的民意調查指出,有79%受訪者認為,政府應設獨立調查委員會。

根據《調查委員會條例》,行政長官會行政會議可委任委員會。張炳良介紹說,此會擁有法定權力,按慣例會由法官主持,能夠傳召任何人作供,亦可邀請專家解說,但相關紀錄不會自動成為日後檢控用的證據,重點是找出事故成因,「不是一個法庭,它不會說你是有罪或是無罪」。

曾幾何時,獨立調查委員會在香港不是天方夜譚。

2012年10月1日,兩艘客船載滿乘客出海觀賞國慶煙花,晚上在南丫島海域相撞,造成39人死亡,92人受傷;2015年7月,多個公營房屋的食水被發現含鉛量超標,港府分別在事故翌日及12日內宣布成立獨立調查委員會,這一切皆在張炳良的運房局長任期內發生。

他記得,當時由特首、司長及涉事的局長級官員幾人拍板決定,「(內部)有沒有暗湧我不知道,起碼無表達出來,(決策者)亦不會去問你同不同意。」但他坦言,「所有政府部門都不想你隨便搞獨立調查」。以鉛水事件為例,他也要以房屋委員會主席的身份出席聆訊,在證人名單排名第一位。

一整年過去了,現在重提這個委員會,還有意思嗎?張炳良坦言,現在已失去契機了,但能夠做的話,還是要做。「這樣比較(能夠)弄清楚真相,搞獨立調查委員會是希望有一個closure(完結、解脫),等於一個人不知怎樣死了,你搞死因庭,起碼有closure。」

这位老先生,支支吾吾,唯唯诺诺,明知一些事情的因果是非,就是不说透。

台湾证明华人也能拥有民主。要是通过战争统一了,那就证明华人不配拥有民主。香港人在争取,前景不容乐观。

皇帝的管治權威就是,人民只有接旨的份兒(像国安法),或是君要臣死,臣不死視為不忠(殘娥要臨急取消撕政報告,上深圳做妹仔末座佈景板,生不如死)。

Re Hans

當初其實大家都知道

1. 政府(特別是林鄭本人)不可信

2. 五大訴求只要有兩至三項獲得採納,事情就已完結

3. 初期不少人有期許中央會秉公辦理,也沒人指向中央

但政府高層拒絕溝通,送中只是暫緩而不是撤銷,這態度使不少人都失望,並把矛頭指向林鄭以上...

中共统治思维的改變始於2018年習大大改憲想终身執政。這就决定了中共對香港返送中運動的底線。

中共在2019年10底四中全会已决定訂立国安法。而香港局勢在11月理大攻防戰後已開始平靜下来。2020年初武汉病毒爆發後,連和平遊行也没有了。中共卻要等到7月才急速硬推国安法,就是要趁国内疫情已受控,外国疫情失控的时机,意圖蒙混過關。中共是否錯判局勢,還要等美国大選後的國際形勢才能判斷。但肯定的是,鎮壓香港的代價,就是將香港變成另一個西藏或新疆,只能用高壓維持管治了。

香港的問題,其實看評論就有一個縮影...

大家會攻擊對方的意見和想法,但「絕對」沒有找到要「說服」對方的企圖。如果真的要討論出路和方法,而對方又是當事人,雙方只想事情依自己想法去做,一定先天沒有「大家都好」的因素。

最後要鬥拳頭大,咁香港真的無乜本錢同中央鬥爭,那不是什麼奴性問題,只係一種務實的態度,一直所謂的「香港精神」,很多人講得好高大上,但我理解其實是「能屈能伸,能以小事大。然後,只希望中國能以大事小了

猶太人也曾服從,直到上那洗澡室

結合中共內部的反習勢力方為上策。

口號:反對習近平定於一尊。

@JasonG 说得好!人民有权反悔,政府无权背叛。

“服从换自由”根本就不make sense,因为自由就是(可以选择)不服从。

港澳某种程度上就是一个类似自然实验,是否依从能换来自由,当然存在先天的差异,但是完全依从的澳门也并没得到自由的嘉奖

Re BigBro

在中英聯合聯絡聲名及基本法中,都列明了對香港居住的人的條件限制。「聲名」也許「被歷史」了,可是基本法還在,還得到中央及中國憲法認可的。回説戶籍限制,人們是可在北京工作,但一聲令下也會被趕回原居地,這在北京上海都曾多次發生。

當説到記憶與承諾,大多香港人知道的事實都和一些人不同。98年金融風暴香港靠自己打退大鱷,並幫助國企翻身。03年SARS因大陸教授帶毒南下而在香港大規模爆發,大陸自顧不暇又拒絕提供資料,最終使299名香港人死亡。同時又推行23條,官員以語帶恐嚇的方式推廣。明文規定的的07/08雙普選,在沒有國安及港獨威脅下也可「被解釋」。原本不成氣候的港獨偏偏在梁振英的無厘頭加持下成為一股氣氣候,還養活了一班人為此工作(反港獨)。

一個這樣的專訪,更顯前任及現任高官的離地,企圖connect卻更加disconnect。

相信張先生所指,北京與香港的互信,並不應該理解為北京政府與香港政府的關係,而應該理解為北京政府與香港市民的互信?

若然如此,還請記得政府與人民的互信並非對等。人民可以劍走偏鋒,政府不能。這是一個政府應有的擔當。

你可以說西方以香港為踏板圍堵中國,中國不能示弱是以不得不施以顏色。各家自有各家的論述。但這也不能成為嚴刑峻法的籍口。這也是政府應有的擔當。

請謹記,民為貴,社稷次之,君為輕。

港人乖乖地履行所有義務,就能獲得權利?

樓下有人提到澳門,這的確是很好的對照。澳門足夠聽話吧?有普選了沒有?

陆人何来资格问港人在运动中的地位,您是反极权了还是维权了,参与事件了还是替人辩护了?

哈,好好笑,那些東廠的走狗的走狗的走狗,竟走去問東林黨人:喂喂喂,你們在搞什麼鬼,有什麼陰謀詭計搞我的主子的主子的主子的主子?

省省吧,門都沒有。吠好點,拿五毛去買塊過期狗餅啃啃就算了吧,裝什麼愛黨先鋒。連你主子都嫌你這條狗一身癩皮。

@披星戴月人 嘴巴上吹得这么响,那么厉害你试试带一批去真刀真枪的武装反抗啊?不会就是个键盘侠吧。我真的挺好奇你在抗争者中是什么样的地位呢。

@Weber

我个人明确反对户口制度对人口流动的束缚。更反对一切来自部分北京人,部分上海人,某些满口北佬的广东人和满口蝗虫的香港人的那种自以为是的排外优越主义。

只不过北京人和上海人占了便宜就拉倒,不像某些香港人还敢上街施暴。

北京上海虽然不能随意落户,但是外地户口还是可以居住,生活,工作的;这和香港的情况有本质的不同。

北京驱逐低端人口的时候很多香港人竟然叫好。这样的香港人恰恰配不上他们自封的“民主自由”的人设。举着民主旗帜的许多香港人骨子里就是排外纳粹。这一点所有拥护国家统一的自由派一定要铭记。

《武林外传》有一个反派角色叫做公孙乌龙。这个人武功奇高,杀人无数,却总为自己的杀孽郁郁寡欢。公孙乌龙向男主角吕轻侯请教,如何才能控制自己的杀意。吕轻侯教给他一个方法,要他在每次动手以前问自己三条问题,“ 他是来寻仇的吗?二 他会伤害你吗?他非得死吗?”除非确认无疑,否则不可轻易动手。没过多久,公孙乌龙就将女主角打成重伤。他是这样回答自己的问题的“第一,她是不是来寻仇的?这有可能啊。第二,她是不是伤害了我了?那肯定伤害了我了...”

北京就是这样一种逻辑。理解北京就是理解剧中的公孙乌龙,除非卑躬屈膝,五体投地,任何的不配合都被解读为心怀叵测。“总有刁民想害朕!”就是北京看待自己国民的心态。我不知道除了“暴君”还有更好的词汇来描述这样的领导者吗?

蔡霞教授说的没错。这完完全全就是一个黑帮组织。它由一群洋洋得意的龌龊小人组成,这些人的一切快乐都来源于在被欺压人民的痛苦,简直是无耻之尤。

香港是否存在獨立分裂意識、是否構成國安威脅? 這個問題何須臆測,香港是有民調的,數據就在那裡。說港獨構成威脅是笑話,說北京大動作是為反獨顧國安更是一派胡言。

北京是憑數據治國還是憑妄想? 是不得不為還是射箭畫靶?

@BigBroWacthing

你提到香港有承接『人民自由流動』的義務,但就我對中國觀察跟理解,『自由遷徙』的權利是不存在的。

北京戶口本來就不是人人都能取得,切除低端人口的大動作更證明了在中國『城市發展』遠遠凌駕於你口中的『自由流動』。

更別提中國原本就有嚴格的農村、城市戶口限制。

所以你到底在說什麼?

是日表演:中共奴隸花式下跪。

難度系數3.8,半空翻騰動作拙劣,最後入水雙腿忘記壓水花,觀眾哄堂大笑。

//路人蝗虫论以及去年一路以来殴打普通路人,私刑无辜大陆记者,殴打中环的大陆金融从业人员。//

相比起中共對香港人生活和制度的破壞,呢啲算幾濕碎?

hk没记忆啊?北京政府的转变别人看不到吗?又不是在某些echo里

港人难道没发现所有镇压他们的支出都来自港府财政?

对中央来讲,从香港人口袋里掏钱镇压香港抗争者,这么美妙的事情啊。

九十年代以来,内地官僚素质逐步增强,人民生活提高。但是政府在外交政策上忍辱负重太久了。

我不太明白有些港台人士,看到中央软弱就幸灾乐祸,看到它强硬就咬牙切齿?

别忘了战狼式发言是有对应的能力支撑的哦,许多香港抗争者需要加强工业知识和军事知识才能认识到这一点吧。

今天人民日报社论上发了勿谓言之不预,距离对越南自卫反击战已经很久了。

改革开放40年的中共是战狼还是纸老虎敬请您各位千万瞧好了。

此外那个讲中央政治思潮变化的评论确实不错,可以考虑邀请他写个文章么?

樓下ATTTTT的講法就是典型的當皇帝的奴才就把自己當皇帝了。心裡想著雷霆雨露皆是君恩,打你是應份,唔打你就是恩賜。找樓下那位戰狼的邏輯,按今年全球民意對中國的反感,他主子早就被推翻了。還能讓你們這些戰狼在這裡叫。

楼下几位已经没救了,凡事都是中共的问题,丝毫不提及香港自己这几年做得烂事,自己想想早几年前的路人蝗虫论以及去年一路以来殴打普通路人,私刑无辜大陆记者,殴打中环的大陆金融从业人员。一提到大陆老百姓就是哎呀都是一群被共产党洗脑的人啦,什么都要要翻墙啦blablabla,总以为什么都是中共一手遮天搞出来的。还什么中共要听民意,呵呵呵,就去年那种情况,如果中共完全顺从大陆民意来,估计驻港部队早就出来收拾这帮暴徒了,解放军早就打过台湾海峡了,还轮得着你们在这里瞎BB。

張炳良與國民黨內如馬英九等認為需要與中共交好之流。總是一廂情願地認為,只要對中共好,中共就會對他好。能說出這樣幼稚的說話真不知他們是蠢還是壞?民主黨李柱銘在90年代位中共遊說的功勞換來的只有亂港之源的指責。輕輕地講出「落重典,是無法解決問題」這句廢話又如何,現在香港人想的當然唔是解決問題,而是自己所擁有的甚至是自己不要被「解決」

張炳良喺上文的論述有一個好重要的問題是,如果北京在過去並不相信港獨的現實可能性,為什麼北京不能按照基本法所講在過去的08年就搞雙普選而是搞一個唔湯唔水嘅「起錨」。張炳良將北京政府與香港民眾之間的博弈過程中,北京政府的角色描述成了一個敏感纖細的怨婦。會唔會是咁啊?北京政府擁有的政治軍事能量是香港市民所沒有的,北京政府把自己比作被賤男拋棄的怨婦搞到道德綁架。然後張炳良這廝走出來做和事佬:「一段婚姻的破裂,夫妻雙方都有責任」,無嘢啊?對面海嘅澳門,早就聽話地立了國安法,人心一早回歸了吧?點解又是有樓價急升?點解城中經濟還是被數大家族壟斷?點解無得普選立法會同特首?唔通是驚前宗主國葡萄牙意圖搞「澳獨」?

對於那個所謂的大阿哥,真是懶得回應,到現在還將國家與人民的關係比喻為父子,還說什麽打屁股懲罰,清朝人嗎?公民契約關係很難懂?淨出來丟人現眼,好意思出來教訓人,搞笑。

我說的是chuntaks一文,當然不是那個大阿哥看你那篇。

樓下的回應再詳盡一點,本身已可成一篇深度文。

下面果位話重典可以低成本解決問題果位是唔是未訓醒😂 過去一年中共喺外交上面嘅遇到嘅麻煩是唔是睇唔到?台灣大選蔡英文原本輸硬都可以反敗為勝。不過阿Q精神始終是傳統文化,一切都是「中國終成最大贏家」

我真是不明白某些港人的逻辑?回归二十年一分钱税不交还好意思让国家给你们发补偿金?

小孩子才会以为世界围着自己转。

接纳人口自由流动,维护国家安全就是义务。

你自己不懂体面,国家帮你体面。不愿意承担义务,就别怪国家腾出手了开始一步步剥夺你们的权利。

在中国的地界上,中国拳头还真就大过美国。我发现很多港人对于中国的力量真是缺乏起码的认识,看来九十年代末以来中共对你们还是过于和善了。

朝鲜战争,越南战争了解一下?钓鱼岛怎么从日占变成双方轮占的了解一下?黄岩岛怎么收复的了解一下?

这个国家能给中国国民带来切实的发展和荣耀,某些人如果不珍惜,请别捣乱。小孩子哭闹,哄不好就要打屁股的。

“香港不设防”implies大陆设防。虽然大陆一直都设防,例如大陆的国家安全法,但是国家安全成为priority是习上来后的转向,相见少数民族政策的大转向。

这个背景下,香港不设防原来是在习时代前是走向世界的自由窗口,到了现在看起来就是轮船的漏洞:变的不是香港,是大陆。所以这里不存在鸡蛋问题,存在的是大陆的认识转变。这个转变反映在北大的强世功这一批读Karl Schmitt强调国君权利的法律学者受到宠爱这一事实上。他写的China’s Hong Kong这本书的名字基本上就说明了现在的官方态度。

香港运动和美国的结盟在这个视角下实际上是示威者对于大陆政策的反应。如果我们看Jeff Ngo(香港人权民主法案的主要lobbyist的访谈)他的逻辑就是reactionary的,也就是在看到了大陆的行动之后才想和美国结盟。但是这个反抗的逻辑实际上复制了大陆的政策:如果大陆想把香港变成中国的(China’s Hong Kong),那么Jeff的逻辑是把香港变成美国的香港。固然这个逻辑值得商榷,但是事实上这个这个reactionary logic另大陆直接认为香港有分裂倾向。所以重要的问题是有没有分裂倾向呢?

一定有,这个思潮受众面大么?不大:按照民调不超过3%。但是问题不是究竟有多大的受众而是有没有这样的思潮。因为习是一个vulgar Marxist,苏联的从边缘的崩溃另香港+新疆+西藏+内蒙的任何不稳定都会被认为是崩溃的必要条件。(看一下内蒙的双语风波教育就知道中央对于内蒙这样的模范periphery的态度了,更不用说香港)。

最讽刺的是一国两制实际上是Schmitt sovereign power的正面例子:中国宪法允许国君(政治局)设立特别行政区,特别行政区就是绝对的例外(里面就是资本主义+新自由主义,外面就是中国特色社会主义)。也就是说一国两制的存在就是国君权力的最高体现。在这个角度下,强的Schmitt看起来更像是paternalism: 香港不会治理自己于是“我”作为国君教育香港人如何自治(爱国教育+国旗国徽法+政府系统清洗+控制报刊)。如果大陆做的很多是paternalism,而不是行使sovereign power, 那么大陆和香港的关系就是殖民和被殖民的关系(香港政府架构几乎没变,殖民地时期的法律继续适用);香港是不听话的孩子,大陆是为孩子好的家长。甚至习在深圳的讲话还在说让香港青年去大陆发展,好似家长一片苦心孩子不领情。也许这样的说法在Schmitt口中的“教育独裁”政体(马克思主义人民民主/无产阶级专政)或者19世纪的殖民社会是合理的,但是对于一个21世纪的后殖民地自由社会来说似乎并不是。

说到最后,一国两制在82年是为统一台湾准备的。香港的失败宣告了对台湾同胞书的破产。国君权力的最高体现却被误认为国君权力的缺失。台湾“问题”原来的前提是台湾是“中国”的一部分,现在台湾“问题”的前提是两个国君(sovereign powers)之间的较量。用Schmitt的话来说,台湾已经是大陆的absolute enemy,反之亦然。只有战争才能分出胜负。因此,大陆的正确战略是分割美国和台湾,接着用战争快速占领台湾。但是现在和台湾的较量成为了和美国的较量。但是一个vulgar Marxist是不会气馁的,因为他认为历史站在他的那一边。

北京已無意解決人心問題,只想壓下去

事件發生的先後順序很重要,一不小心就會得到完全相反的結論。

通過23條,無條件收日日150,從來就不是什麼狗屁國家義務。你不如乾脆講香港變大陸好過。到時候你給所有香港人發制度紅利喪失的補償金?講就天下無敵,領導人上身,結果連香港繁榮的根基為何都不明白,親共分子讀過書未啊?講拳頭大,你算什麼東西?你住中南海?你住中南海你拳頭大得過美國?香港人要死都要攬住中共一起死。

Chuckle.

That is why everyone see Hong Kong official so disconnected to the reality. They are blinded by their self proclaimed understanding of the perspectives of the World and the nature of the authorities they are dealing with.

No wonder Hong Kong being run by those people is meeting its ruinous ends.

"等於一個人不知怎樣死了,你搞死因庭,起碼有closure"

哈哈哈哈哈搞死因庭有closure喎

中央政府和内地人民对香港的不信任是逐渐爬升的。

不割席是香港人凝聚共识的策略,也敲响了香港的丧钟,因为内地的聪明人都意识到了港人的最大公约数不是反共,而是高度自治。这种自治意味着他们拒绝承担国家义务,不愿意通过23条,排斥新移民,也意味着某些年轻人把深圳河以北都看作共狗和蝗虫。

大家互不信任,就看谁的拳头更硬了。重典挽不回人心,但是能低成本地解决问题。看来以后香港人付的税都要用来镇压他们自己了。

很鄉愿的一個老人