【編者按】2009年8月8日中度颱風莫拉克肆虐台灣,造成全台699人死亡。位於高雄縣甲仙鄉(後改制為高雄市甲仙區)的小林村,9日清晨遭後方獻肚山崩塌掩埋,462人罹難,是台灣近代史上最慘痛的滅村事件。

2011年10月,導演陳文彬進入小林村,花了3年的時間用攝影機紀錄下餘生者——翁瑞琪的故事。翁瑞琪在這場八八風災中,喪失了11位親人,包括妻子、兒女、媳婦和剛出生23天的小孫子。帶着悲痛的心情,翁瑞琪相信自己能逃過一劫,是因為父親希望他能再傳宗接代,於是與同樣失去公公、丈夫、兩個兒子的外籍新娘阿露重組家庭,目前育有一雙兒女。

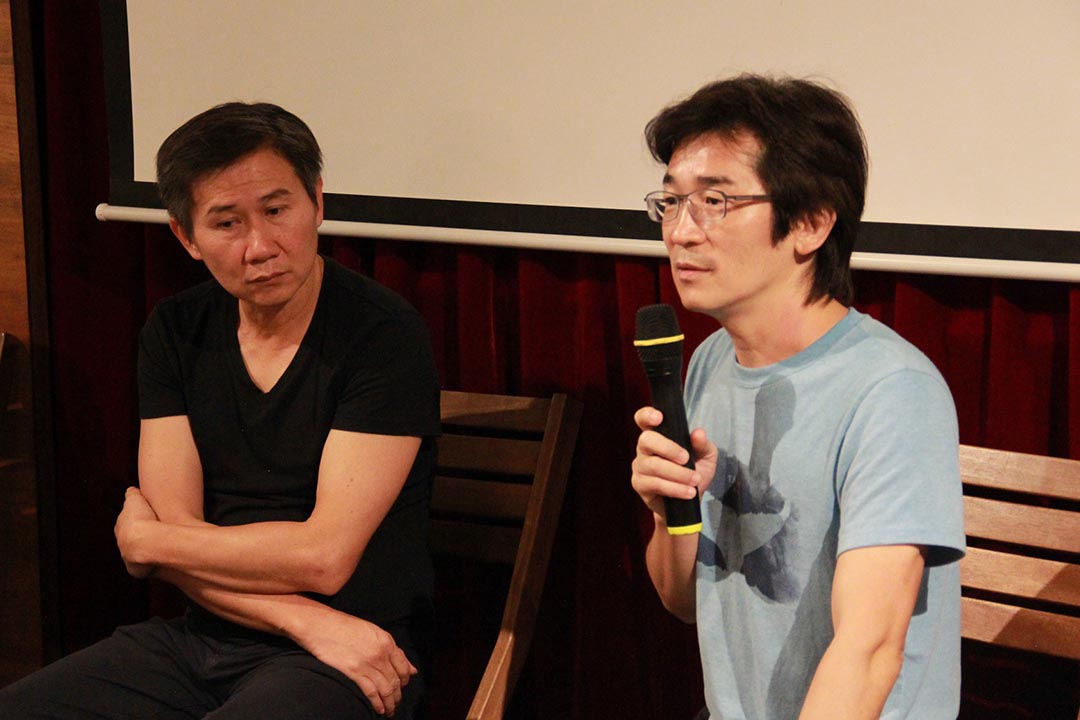

「我們都是被遺留下來的人,孤獨掙扎着,此後走自己的路。」這是這部紀錄片取名《此後》的原因,希望以此誌念逝去、而後重生的故事。10月21日,這部電影將在台灣上映,正式上映前,兩位導演陳文彬與魏德聖在高雄電影節策展人黃皓傑主持下,日前在台北進行了一場有關「生命」的對談,以下為內容紀要:

H = 黃皓傑

C = 陳文彬

W = 魏德聖

「10月時,我剪了一支短片,比較像是人類學誌的東西,裏面有一些宗教儀式等等。我在很多階段都覺得故事結束了,覺得對片子有交代了,但卻有動力一直進來。」

紀錄片《此後》。導演:陳文彬。上映時間:2016年10月21日。發行:光之路電影文化事業公司。

H:請導演先談一談當初拍這部片的起源?

C:謝謝。我是2011年10月左右進去小林村的。一開始我並沒有帶攝影機,一直到年底時,主角阿琪(翁瑞琪)問我,你不是紀錄片導演、要來拍片嗎?但我看你都沒有拿攝影機。我才說,那可以拍嗎?所以真正拿攝影機進去拍已經是2012年年初了。

老實說,一開始我不知道要拍什麼,就胡亂拍了一通。到7月的時候,跟我說10月的高雄電影節要放這部片子,我才緊張了。10月時,我剪了一支短片,比較像是人類學誌的東西,裏面有一些宗教儀式等等。那時覺得應該就這樣結束了。但2012年年底時,小林村的人看了這支短片,大家給我很多鼓勵,說我應該繼續拍下去。後來翁瑞琪跟我說,他們一家要去中國大陸玩,問我要不要一起去,我說好阿,順着這個故事往下拍,他們就懷孕(第二胎)了。

我在很多階段都覺得故事結束了,覺得對片子有交代了,但卻有動力一直進來。2014年的時候,翁瑞琪的岳父(罹難妻子的父親)打電話給我,說翁瑞琪的岳母去醫院驗出得了胃癌,就這樣又進進出出小林村好幾次。本來2015年年底要上映,但人生無常,當時我去做了一件蠢事,所以就沒有上。

2016年年初,我經歷了人生低潮,把這部片子拿出來再看一遍,還是不太懂自己要說什麼。後來我找了如父如兄的好朋友王拓一起來看這部片,他告訴我,他今年73歲了,預估自己還有10年可活,他在思考生命這件事情,剛好看了這部片。我老實跟他說,我有點心虛,因為我在小林村有種空的感覺。雖然好像很熱鬧,但人走後那種空,還有我在拍這些人時,講一講他們人會突然空掉。我有觀察到這種空,但不知道那是什麼感覺,就是心裏少了一塊的那個東西是什麼。

我很幸運,父母親健在、家人也都很好,那種空我沒有辦法體會。拓哥就跟我說,他在美麗島事件時被抓進去關,母親在他被關時過世了,但監獄只讓他出來奔喪一個小時。他父親在他小的時候就海難過世,他是媽媽一手帶大的,但那時只能看母親的遺容、大殮,時間一到就被帶回去,他一輩子都記得那種痛。

「這部片有好幾個攝影師,有些人非常投入有點拔不出來,拍到一半就拍不下去,他們覺得太殘忍了,沒辦法繼續,中間也有一些起起伏伏的情緒,好像每一個人都需要一個精神科醫生。」

但我還是不知道那種痛是什麼。所以我找了拓哥來當這部片子的監製,想說到時有關生命的東西,他可以幫我說說話。今年7月29日我在日本時,他打電話給我很高興地說,他寫了一個東西,知道我要說的那個東西是什麼。但我跟他說,我在日本,越洋電話很貴耶。他說,你要讓我講,不然老人家會忘記。結果那天晚上,他就因為心肌梗塞送進加護病房,一直到8月9日,就是小林村出事這天,他就過世了。他過世後,我突然明白那種空的感覺是什麼了。

H:魏德聖導演正在忙新片《52 Hz, I Love You》,但還是抽空來參加座談。想請導演分享看完的心得?

W:我先說個事情。八八風災時,我們正在籌備《賽德克巴萊》,那時我們設定主場景都在南橫公路上面,佔超過一半以上的場景,包括馬赫坡、山林等等,勘景時進出那邊好幾遍。這場風災真的嚇到我們,我印象很深,南橫公路被切成18塊,我曾經寄宿過的那些老闆,有些出來說他們的家不見了,本來有山莊的,全部變爛泥。這些人幾星期前,我還住在那邊跟他們聊天,但突然間有些人就不見了。我雖然沒有進去過小林村,但都有路過那條公路,這件事情對我影響很大。當初為什麼會選南橫,是因為那裏環境沒有被破壞、真的很漂亮。真的很心痛,最美麗的風景、小林村就這樣粉碎了。

這是關於風災,另一個是家裏的事情。我父親在今年過年前過世了,是癌症轉移。當然難過阿,但最辛苦的是媽媽,媽媽放不下,一直覺得好好的人怎麼動個手術就沒有出來了,沒辦法去反應那種心情。我記得爸爸要去動手術時,特別跟我交代說,他印章放什麼地方,存了多少錢,將來小孩長大結婚要幫他包10萬塊給他們。那時因為不是很嚴重的手術,我就想說幹嘛講那麼多,沒想到進去後就沒有醒過來了,一直在加護病房,兩週後就過世了。

我是可以釋懷,雖然是自己的父親,但在社會這麼久,生命來來去去這種事情看很多。因為我們是基督徒,很快就辦了告別式,隔沒幾天就發生台南大地震。維冠大樓就在我家附近,每天晚上都可以聽到那個救護車進進出出。這個事情反而讓我媽媽釋懷了。就像這部片子裏面說的,生命無常,我們的經歷很痛,但人家幾秒鐘就沒有了,他們的痛才是更痛的。

H:拍攝過程,好像有一位精神科醫生跟你們一起,能請導演談一談這部分嗎?

C:他是一個台南人,喜歡電影因緣際會認識的。那時他問我最近在幹嘛,我說我們在小林村,問他要不要一起來。他就想,小林村一定會有很多災後創傷,或許可以幫忙做一些事情,但後來他比較像是我們這個團隊的精神科醫生。大家如果有注意,這部片有好幾個攝影師,有些人非常投入有點拔不出來,拍到一半就拍不下去,他們覺得太殘忍了,沒辦法繼續,中間也有一些起起伏伏的情緒,好像每一個人都需要一個精神科醫生。

「或許外界會覺得他那麼快就結婚、生小孩,是不是忘了悲痛,但我覺得這是我們學習的還不夠。有時候我會想,如果我是他,我會怎麼辦?」

H:主角翁大哥後來馬上又結婚、生小孩,對這個有些人會有一些疑問,不知道導演怎麼理解這件事情?

C:我覺得新的生命在那邊非常非常重要,甚至是超越了一切。我其中一個紀錄對象,後來沒有再拍下去,是一對五十六、七歲的夫婦。風災時,他們在阿里山做茶,但在村裏的兩個小孩跟父母都不見了。這些罹難者家屬,國家一個人補償110萬台幣,你會發現,生者突然間都是上百萬的身價,這對那個村子其實是有點荒謬感。以前他們是務農為生,每個人都努力認真打拼、勤儉,突然間每個人戶頭都多了好幾百萬出來。

在媒體焦點都離開之後,他們的生活就是去做人工受孕,一次又一次不斷去做。我跟他們去拍了幾次,好幾次都想跟他們說,你們不要再做了,那個對女性、尤其是五十幾歲的母親的身體真的非常傷害。但我說不出口,因為她如果不做這件事情,那她要做什麼?所以一個生命的誕生在那邊,是一件非常重要的事情,幾乎是這個村子的重心,因此註生娘娘對他們非常重要。(編按:小林村宗教信仰中心北極殿於八八風災中遭到掩埋。2012年5月,北極殿舉辦安座入火大典正式重建,並特別迎來註生娘娘。)

或許外界會覺得他那麼快就結婚、生小孩,是不是忘了悲痛,但我覺得這是我們學習的還不夠。有時候我會想,如果我是他,我會怎麼辦,就像他在影片中有說,覺得父親把他留下來是要傳宗接代,回到這個本質,就是這樣簡單的事情。

現場提問:想問導演沒有特別想訪談阿露嗎?風災後她沒有想回印尼嗎?

C:阿露是非常拒絕、排斥攝影機的。主要是因為小林村事件後,他們是這個村子最早結婚的,變成新聞人物,很多攝影機去採訪她,但後來的呈現對她來說是一種霸凌,讓她很不舒服。我剛進去時,她很拒絕拍攝,就算後來我們很好,她也要我攝影機不要對着她,那我就會盡量閃開。

另一個是對新住民的歧視。她公公、先生、兩個小孩,有四個人在風災中罹難,後來他先生其他家人出來說,那個補償金應該怎麼分,有一些糾紛,於是一些不友善的言語就在村子裏面流動,就說她應該要回印尼等等。她講得很生氣,覺得十八歲就嫁來這邊,而且有身份證了。我們攝影師有一個是女孩子,我就想,或許她會對女生說說心裏話,確實後面她也說了一些。最後阿露還跟我說,她要生小孩,問我要不要去拍她。

「有些東西太殘忍,你問不下去。就算你問了,他講了,你會想,這個時候我攝影機究竟該開還是關掉?我懂那種感覺。」

H:我自己看也有疑問,有些紀錄片導演喜歡拍比較煽情的部分,但導演都拿掉了。導演說過,這部片是一個減法,能談談你怎麼去思考的?

C:小林村每個餘生者背後都有很多說不完的故事,剛去時會覺得這個故事也很感人,那個故事也很感人。後來發現,我好像沒有能力去說這麼多人背後的故事。另外,我剛進去前三個月沒有拿攝影機,因為那時有很多媒體在裏面,我就把自己當成一個路人,看媒體跟他們的互動。在這之後,我就比較清楚,雖然我不知道要拍什麼,但我知道不要拍什麼。

這部片當然有一些內容會讓人掉眼淚,但我不是要用掉眼淚來跟觀眾說這個故事。所以如果發現他(指翁瑞琪)會掉眼淚,我就會跳走。其實鏡頭是有停在那邊,但我覺得我不應該剪出來讓大家看。不過有一些影像是,像我跟翁瑞琪聊天,聊一聊他會突然出神,就是我說空掉的那個感覺,那我也會跟着空掉,這時候我們就會保持片刻的沈默。我跟他都會楞了一會兒才發現。

現場提問:想問導演,怎麼去碰觸他們心理受到災難這塊?

C:我沒想過這個耶。裏面有一幕他跟女兒在玩海綿寶寶(玩具),本來一開始覺得在拍Home video,但玩一玩他對女兒的笑有點僵住了。我當下想問他你在想什麼,但後來覺得這是蠢問題。其實不用問,他那樣已經告訴我們一些事情了。

W:我想回應一下。海綿寶寶那段,翁瑞琪的小女兒說了一句,海綿寶寶死掉了。他聽到死掉了這三個字,就重複了一遍說沒電了,接着傻在那邊。我看到也覺得,阿,在那個時間,小女兒怎麼講了一句這樣的話,讓大人不知道怎麼回應。

九二一大地震(1999年)隔年左右,我接到文建會(2012年升格為文化部)的案子,要拍災後重建的紀錄片。在選擇上一樣有一點困難,要拍什麼?你要拍可憐的?還是拍讓人振奮的東西?就像導演剛剛說的,有些東西太殘忍,你問不下去。就算你問了,他講了,你會想,這個時候我攝影機究竟該開還是關掉?我懂那種感覺。所以正式開拍時,我就決定挑一個樂觀的村子,那是一個都是老人的村子,他們最年輕60歲、最老80幾歲,這群人如何災後重建他們的村子?拍出來我很滿意,一方面慶幸他們受的傷害不大,再來是因為他們都很正面積極。

《此後》這部片給我感覺很平實,不是大悲大喜,反而是一種生命的延續,這真的很重要。我在拍《賽德克巴萊》寫劇本時,寫到馬紅莫那(莫那魯道之女)找到哥哥時,其實照理說,歷史記載只有找到哥哥,然後哥哥跟她說,如果再來勸我一次的話,我就殺了妳。但我覺得,餘生者那種痛,一般人很難理解的。家人都沒有了,我活着有什麼意思,跟着去吧、跟着去吧。所以我一直認為,哥哥一定有交代什麼,或者他心裏還留有什麼包袱,不然死比活着痛快。

我覺得不能用現在文明觀念去思考傳統觀念。小林村這些人的心態比我們想像的還健康,就是生孩子,再生孩子,讓孩子再生孩子,把一整個村生回來,那樣生命才能延續。

這不是讓你感覺痛苦的片子,是告訴你生命的延續有他的道理。毀滅之後還會重建,重建之後,生命還要繼續延續。活着的人的任務並不是戶頭裏面有幾百萬,活着的人的任務就是把孩子再生回來,把村子裏的人再生回來。這樣的意義大於那種災後的心理重建。它流露出一種生命力,而不是如何療傷止痛。希望大家從裏面得着力量,而不是得着悲傷,是得到重新振作的力量。

C:小魏講得很好。我在拍這部片時,自己也走過一些生命歷程,我想到一句話說,「萬物皆有裂縫,那是光照進來的地方」,我們看到裂縫,但同時也看到了一束光。謝謝。

结婚已经3年了,还是无法生出自己的孩子,让老公失望,曾经和老公想过去领养孩子,但是听到朋友们说一家代孕服务非常好彼奥泰珂斯研究中心,我也去尝试了,非常值得,他们拥有多语种工作人员和最好的代孕妈妈给你选择,绝对可以生出你想要的孩子,这家代孕绝对值得您相信,欢迎来询问哟。而且医院不只帮助有需要的人得到幸福,他们也支持国家运动员并推广自己的生意。真心不错! Biotex (彼奥泰珂斯)