【編者按】2月21日,為期6天的2016台北國際書展剛剛閉幕。端傳媒將推出系列文章,回顧本次書展的精彩講座、主打新書。

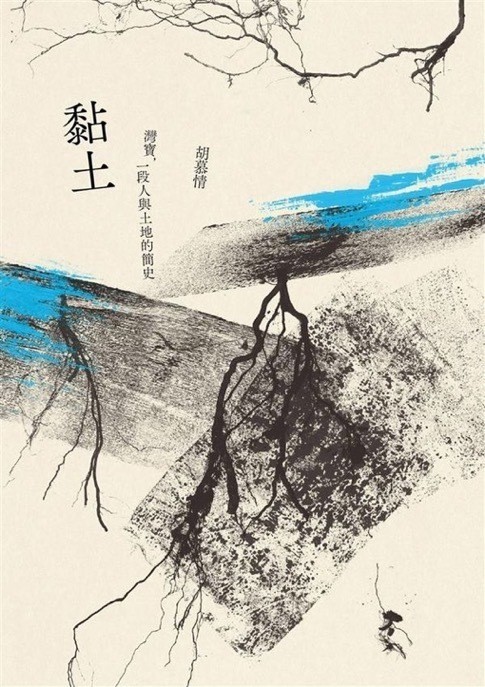

2015年,台灣記者胡慕情的《黏土:灣寶,一段人與土地的簡史》,從灣寶的農民反抗土地徵收寫起,向讀者呈現了台灣百年發展中農村、土地與人的關係流轉。她在採訪、寫作中不斷追問自己,只是記錄抗爭過程就可以嗎?灣寶的抗爭為何值得書寫?怎樣的書寫能讓人有興趣反復閱讀?以小說形式寫作只是為了好讀嗎......?

她意識到,認知脈絡的欠缺,讓輿論熱議的事件在冷卻後迅速被人遺忘。抗爭的激烈程度只能挑動媒體神經,卻不必然對公眾產生深遠影響。所以她決定,不是只要講好一個故事就夠了,而是發掘、面對背後的問題,看見台灣農村發展史,探明人與土地如何互動形成「地方」,人在失去土地時被傷及何處。而這種關係變化,是每一個社會現代化過程中都有所遭遇的。這本書對她來說不是結束,以發展為名的土地徵收仍在繼續,這是繼續抗爭、探索的一個坐標。

感受脈絡,就是讀書的意義之一。在碎片信息紛繁的今天,只有集中精力,縱深追溯,橫向聯繫,才能更準確把握正在發生的一切。

《黏土:灣寶,一段人與土地的簡史》

出版時間:2015年7月

出版社:衛城出版

作者:胡慕情

大家好,很高興今天可以在書展跟大家見面。今年是第二十四屆的台北國際書展,以前當學生,以及記者前幾年跑教育線時,我是書展的常客。那時候最喜歡的,就是去聽各種講座。

在書展的講座,我認識了很多議題,如跨性別,或新移民。這些講座,拓展了我的視野,也讓我和更多人有了連結。雖然從沒想過,有一天,自己會成為在這個台上對人說話的人,但希望今天的講座,能對各位起到過往我所聆聽的講座一樣的作用。

這個希望,是我寫《黏土》的目的。《黏土》這本書,以苗栗後龍鎮灣寶里這個小村莊為主角,去回頭凝望,為什麼這幾年台灣的土地徵收爭議會這麼多。而整本書的寫作架構跟意念,則隱含我對新聞,以及社會運動這兩件事的反思。

而這個反思,是在決定寫書以後才慢慢確認的。最初,想要孕育這本書的不是我,而是灣寶這個村莊的抗爭者。也是因為如此,這本書出版後,我不簽名,因為故事內容與寫作的初衷,都是從他們身上長出來的,我不能僭越。

他們想要寫書的原因有幾個,一是為過去的奮鬥留下紀錄,二是當時土地徵收條例還沒修法,好多村莊仍遭遇徵收之苦,這些村莊向灣寶人請益,於是他們構想,如果把抗爭方法還有論述集合起來,或許可以幫助到其他的抗爭者。

當時,是書中主角洪江波來跟我聯繫,一開始我先答應,但在和他們討論時產生拒絕的念頭,因為對我來說,如果只是把過去抗爭的論述集結下來,並不需要一位寫作者,而是優秀的編輯。

其次,觀察社會運動以來,我認為沒有一場抗爭可以複製。天時地利人和是很難湊齊的,因此這本書若只是集結論述,我自己覺得效益不大。順著這個邏輯所觸及的,是我作為一個媒體從業者的核心焦慮——這樣的出版,到底有沒有傳播效益跟流通性?

過去,我們不乏跟社會運動有關的出版品。遠一點的,有美濃反水庫後出版的《重返美濃》,近一些,有吳明益老師跟吳晟老師編撰的《溼地.石化.島嶼想像》。

但回頭看這些出版品,不難發現,它們是當下的宣傳工具或宣傳工具的集結。在事件的節點過後,除了參與者與研究者或相關科系的學生,這些書很難再被更廣大的群眾閱讀,而且是反覆閱讀。

以《溼地.石化.島嶼想像》那本為例,我自己的文章和照片都被收在裏面,但到現在都沒去重翻過一次。這個經驗給我的提問是:如果文本不能夠被反覆觸摸、翻閱,出版的意義何在?

網路發達,雲端硬碟永存,資料不死。因此,跟居民討論時我說,如果他們還是決定委由我來寫這本書,我會想要打破過去書寫社會運動事件的方式。這個想法被居民接受。因為他們本來也沒有認為這本書一定要長成什麼樣子。

不過書中另一位主角洪箱,特別跟我強調,雖然抗爭期間,她和張木村比較常在媒體前面曝光,「但整個村莊可以保留下來,靠的是很多無名英雄」,如果可以,希望這些人的付出跟貢獻可以被看見。

真實在個人身上

在確定居民的想法跟底線後,我寫下約五千字左右的稿件。這五千字後來成為《黏土》一書的開頭,也就是張木村接到查估通知,然後七天七夜沒睡覺這段。它不是一個想好架構才開始寫的文字,而是我開始在想,能否用類似小說的筆法寫這件事,讓它成為一個可被重複閱讀的文本。

然而,在寫完這五千字後我就沒有動靜。因為小說的重點是人物,人物需要很多細節,包括內心的揣摩,這件事在我過往累積的報導素材,是做不到的。而當時我在公共電視工作,沒有餘裕去做更多的田野跟採訪。

一直到2013年初,張木村因病過世,我才意識到,不能再這樣下去。張木村過世對我來說是很大的打擊。答應寫書後他一直問,寫好了沒?寫好了沒?因此他的過世,意味我沒有完成承諾,儘管承諾的締約並不只存在我跟他之間。

但我回想他的急切,回想「書寫」的意義,總有很深的愧疚——在灣寶抗爭成功那天,他們夫妻非常高興,但也沈重。他們說,《土地徵收條例》如果沒有好好修訂,說不定灣寶還會再遭遇一次徵收。而他們希望,不只是灣寶可以安身立命,全台灣其他農村也可以好好地在自己的土地上過活。

當我回想這些,覺得激動。像他這樣一個小人物,歷經這麼大的,由公領域施加其上的變動,卻可以倖存,真的不是一件容易的事。但過往我們的社會與公共書寫,很少著眼於草根庶民。

換句話說,如果沒有字,他們的死亡註定被遺忘。除了他們的親人與好友,沒有人會記得他們生命曾經給出的重量。因為我們現存的社會環境,是一個資訊太快流通,情感太容易被社群媒體的同溫層激起、消耗的時代。

後記裏我說,田野不會等人。這句話扣連的,同樣是我後記裏引述希羅多德所說,真實在個人身上。在這村莊裏,比張木村年邁的長輩還那麼多,我可以等,但他們不能等。

因此,張木村過世後,我跟公共電視「我們的島」的製作人說,做完核電專題,我就必須離職,否則這本書,永遠沒辦法完成。

2011年,到真正開始書寫的2013年,發生了幾個轉折。第一,是2011年底的《土地徵收條例》修法失敗。所謂失敗,並不是政府沒有修法,而是修了法,卻未能讓浮濫徵收的問題消失。

而也因為修法內容有一條是「市價徵收」,在這條例上路後,中科一期園區擴張,因此就沒有出現徵收爭議。

這讓我驚覺,過往我們在喊的「土地正義」其實沒有達成,農村和農地還是持續消失,糧食或環境的安全並沒有受到重視。換句話說,不是個案獲勝,就叫正義實現。

而對我來說,最大的諷刺,是修法過後,整個社會對於有人重視人地關係這件事,反而產生很多蔑視。如果大家記得,苗栗大埔張森文,他後來會跳水自殺,就是因為,當他說,他只是要留住家,不要錢,卻沒有人相信他,認為他只是要爭取更多補償金。

而這個蔑視,不僅造成張森文一個人死亡,還包括書裏提到的,台北港特定區居民汪菊的母親汪楊惜的死亡,甚至包括現在台南鐵路地下化的居民的逝世。

怎樣書寫社會事件才不是無用的

這接續的發展,讓我回頭去想:如果只是採取小說筆法寫灣寶的抗爭過程,那跟以往的社會議題書寫差異到底在哪?似乎只差別在它比較好讀,然後呢?「然後呢」三個字一直困擾我,因為這麼多年的記者生涯,受訪者的死跟傷痛,總會一再敲打我,或嘲笑我:妳寫的字是無用的。

讀過我新聞的朋友大概會知道,若我至今能夠被認定為一名還可以的記者,必定是因為我採訪的新聞事件,樂生療養院與捷運新莊線爭議。這個爭議,並不是像當初政府說的,樂生不拆,捷運不通。而是政商體制為了土地利益,要儘早剷除樂生療養院。

但這裏的居民奮鬥十年,戳破政府的謊言,並保留了部分院舍。看起來像是成功的吧。但新聞關懷的始終是人。因此我所在意的,是院民至今未能安居。因為目前保留的方案,有地質危機,山隨時在滑動,對我而言,一直是個恐怖威脅。

我經常夢見自己站在捷運迴龍站對面大樓望向樂生,突然間,山崩了,慢動作,樂生青年們正在搶救院民,但來不及,他們正正被活埋。我想去救援,但我不能。

因為好久以前,新北市政府強拆樂生的一晚,聲援者的集結不足,一位參與抗爭的朋友小吹問我,要不要加入抗爭?我說好。小吹愣了一下後說:「開玩笑的,妳有更重要的事情要做。」那件事就是報導。

所以山崩的時候我不能奔走,我得記錄。我站在那裡用攝影機錄下樂生的死,衝回電視台想處理剛剛拍攝的帶子,過帶時卻發現裏面全是空白。

空白意味兩件事,一個是,我其實永遠無法預測何時山體滑坡,代表我可能根本錄不到,這是對新聞寫作的一種否定;另一件事是,當我錄不到,我就無法公諸於世。他們的死亡就成了荒廢。因此,某程度可以說,是對那片空白的恐懼,讓我重新思考《黏土》整本書的架構。

我回顧自己的採訪生涯,去想人為什麼會遺忘?這些事件,不是曾經捲動輿論嗎?在這麼大的輿論捲動下,制度為什麼還是改變不了?幾經歸納,我認為是社會對事件脈絡的認識欠缺。所以,決定梳理徵收為什麼浮濫的這條路線。

灣寶的團結力量

這個反省,剛好搭上從2009年接觸灣寶社區以來,這個地方為什麼給我驚奇的原因。過去採訪抗爭運動,多半失敗,失敗的原因之一,不在於理性論述不足,而是政治壓力過大與地方不夠團結。但2008年開始到2011年間,灣寶居民至少對外都呈現了相當團結的形象。

這個團結形象一直引起我的質疑與好奇。因為戰後台灣透過施行全面的土地改革,讓整齊劃一的發展策略可以普及。這幾十年來,灣寶居民並非沒有受到影響,甚至,他們所歷經的,其他社區也曾歷經。那麼,為何他們能有別於其他社區,對這塊土地的認同感特別牢固?

我想了很久,沒有答案。沒有答案,就去逛書店。有天下午,我在有河book(編者注:台灣獨立書店)看到一本人文地理學的書《地方》。書裏說,為何規劃者可以無視情感,因為對他們而言,地理紋理是空間。

空間要變成地方,需要人地互動,不同的人地互動會創造不一樣的歸屬感,更重要的是,即便有了互動,也要有人願意深刻凝視,地方才會變成所在。是這樣的當頭棒喝,使我決定上溯這個村莊的拓荒史,而不僅僅停留在可見的現代。

這兩個書寫重點確立後,主旨核心就變得很清楚,我不再是單純講一個村莊的抗爭歷程,我所想說的是,這村莊裡的平凡個人,如何掙脫齊一的發展想像的過程。那個漫長過程,讓我們得以理解,每次我們可以擺脫現狀的機會在哪裏,而我們如何錯過,並且知道「可能可以」怎麼扭轉。

這本書,花了兩年多一點的時間書寫,在2015年夏天出版,原本希望配合灣寶的西瓜節進行義賣,讓居民有經費可以繼續籌辦西瓜節,因為他們抗爭以後,就再也拿不到經費。

但出版時間後來錯過西瓜節,這件事沒有成。不過,出版社規劃了很多講座,從2015年7月1日出版到年底,一共進行了30場講座。

這麼多講座,幾乎沒有重複的題目,每一場,我都會抽拉出一個跟發展有關的主題,或是配合當地的徵收案件、環境問題,去跟那場講座的讀者辯論或討論。我希望藉由這樣的討論與讀者的閱讀,對剛結束不久的總統大選造成一點影響。

面對土地流失必須做的功課

鄉民常說,國民黨不倒,台灣不會好。我不喜歡這句話,因為它是全稱,全稱往往會忽略一些事實,其中一個事實是,台灣不會好,是因為國民黨執政這麼久以來所設立的發展框架,以及政經結構。

這些結構,同時含括了在野黨的參與。回顧台灣農村百年發展史,我們會看到的其實是人的鬥爭。為了生活鬥爭的這個意念不可能消失,但我認為社會制度的存在就是要讓野蠻的鬥爭盡可能薄弱,讓人可以共同生活。

可惜的是,這半年多的講座,離我想達到的目標還很遠。因為5月即將正式就任的總統蔡英文,從2014年底的地方選舉,到2016年的總統與立委選舉,都避談土地炒作這件事,甚至還拿土地正義當作宣傳廣告。

但這些舉動,卻因為台灣社會太想要看見國民黨的全盤失敗而被忽略。果不其然,在蔡英文當選後,桃園縣立刻宣布,要加快啟動所謂的桃園航空城計劃。

......事實上,根據台灣農村陣線(編者注:台灣非營利組織)2014年統計,目前包括航空城,台灣還有十九個區段徵收案正在進行。這也意味著,我們正比過去更快速地流失我們的土地。

《黏土》這本書,爬梳了灣寶這個地區一百年的發展,而這一百年的發展,同時也應對著台灣農村一百年的崩壞,與台灣社會一百年來的經濟發展模式。

裏面探討了土地與經濟政策的變化,不是很好讀,這大概是它賣不好的原因。但從一開始寫,編輯跟我就決定它該是一本不好入口的書,因為社會發展本來就複雜,如果我們總是太過簡單地認知一件事,我們永遠沒辦法改變現況。

這是我對記者這個身份的認知,同時,也是我對公民身份的認知。謝謝大家。

(胡慕情2016台北國際書展講作節選,講者授權刊載。原題目為:被政治背叛的土地:從灣寶、樂生到航空城,大標題、小標題為編者所擬。)

評論區 0