「劇場是會成長的藝術,」黃曉暉記得,第一次接觸戲劇是16歲。他在新界圍村巷弄長大,頑皮的他曾被稱為「問題兒童」,社工卻留意到他愛寫東西,找他參加社區中心的話劇演出,幫忙編劇,他意外走進表演藝術的世界。後來更選讀香港演藝學院,參與不同劇團製作。「每場演出都是不一樣的」,曉暉說。劇場令演員與觀眾的交流只存在於特定時間與空間,創作者得到觀眾回饋後,再做出思考與回應:「所以劇場,其實就是大家一齊慢慢成長的藝術。」

十多年過去,曉暉仍然鍾情戲劇,做演員也做導演,又從香港來到台灣。他受了戲劇的啟發,也想用戲劇感動別人。2020年來到台灣後,「異鄉人」的生活令他覺得只有戲劇才能做到自己想做的——保留語言,並講好故事。

而一路之上,他又在台灣遇到幾位同樣來自香港的劇場人,共組「隔離島劇團」,先後已在台完成四齣製作,每齣都至少一場廣東話場。而其中兩齣的原創劇本,更分獲當年度的台北文學獎、台大文學獎⋯⋯

香港、台灣兩地雖然隔海,但劇場界交流自1990年代一直發生。台灣詩人、導演鴻鴻亦是劇場導演與編劇,他觀察香港、台灣兩地劇場界的交流持續三十餘載,而近兩三年,確實有更多香港劇場人來台。雖然尚需時日,才能看出這班香港戲劇人對台灣劇場及觀眾的更清晰的影響,但鴻鴻看來,台灣劇場界是歡迎香港藝術家參與的:「可能我們都覺得有點責任,當香港沒辦法發出聲音的時候,台灣其實要提供這個機會才對。」

2020年港區國安法通過後,香港經歷大離散,儘管移民數字尚無正式統計,但據政府統計處人口統計或報稅表數目,估約至少30萬人已遷離香港。這其中當然也包括藝術家。據香港劇作家暨戲劇導演、2020-2022年度香港藝術發展局民選委員甄拔濤觀察,近年由於大環境變化,香港劇場界無論導演、編劇、演員、還是後台技術人員,各個崗位、大小劇團都有人選擇離開,實際人數雖難以統計,但以他所知,較多人的落腳處是英國或台灣。

至於為何離開?香港劇場界九成人是自由業,在不同劇團間游走,劇團則多依賴資助運作。甄拔濤認為即使國安法通過,劇場界所受影響尚算不大,劇場人若離開香港,主因還是生活等方面感到不自由。相較其他國家,甄拔濤觀察到不少同行選擇台灣為目的地,也許「始終劇場會受制於語言。」但他也釐清,藝術並不是「說些不讓說的話」,所以雖然留下的人自然會避開紅線,而其實空間也很廣闊,「大家都在摸索方法,開闊想像空間。」

這樣的背景下,在台灣確實活躍著一眾香港劇場人,包括隔離島劇團但還有更多,他們帶著各自的故事走進台灣的舞台,異地生活、創作、表演,會與在香港有怎樣的不同?可以在不說廣東話的地方照樣用粵語講出「香港故事」?台灣觀眾的觸動點有何不同?2019社會運動會成為「香港故事」被接受的標籤?這不同最終又如何與這班在台香港戲劇人的理想與探索互動?我們尋訪了這個群落中的一些人,三個故事,試圖明白其中的堅持與轉身,回望與前行。

A 鄭國偉:粵語遇見的牆,與審查無形手

若200年後,用粵語講「香港」兩字會被消音⋯⋯

鄭國偉生於1970年代香港,成長於影視百花齊放的八九十年代,並在25歲時見證香港主權移交。在香港劇場界度過三十載後,他於2020年底以專業移民的方式來到台灣,並於2021年中取得身份證。他選擇落戶台中,覺得這裡不似台北多雨,也沒有台南、高雄般炙熱,天氣有點像香港。

去年3月,正在家裡寫劇本的鄭國偉接到一通電話,聽筒裡竟也講廣東話——是台灣「阮劇團」行政人員,問他可有興趣參演劇目《皇都電姬》。「我第一時間就說自己『講中文會出事』,對方卻說『講廣東話』,那便沒問題,馬上答應」,鄭國偉笑道。

後來看到劇本,他才發現這是音樂劇,還要一邊打架一邊唱很多歌!「原來好大鑊(好大禍)!」他亦發現該劇故事是藉台灣推行國語、打壓方言的年代,來想像香港未來粵語消失之際,作品意在探討母語消逝與尋找自我,他覺得有趣,聯想起關於香港很多小學生已不講廣東話的報導。

《皇都電姬》由台灣「阮劇團」與香港「劇場空間」合作,2022版本與此前2020版不同,例如香港相關劇情設定在200年後,用廣東話講「香港」兩字會被消音。鄭國偉飾演的Mark哥(台譯小馬哥)在戲中尋找自己身份,角色原型來自經典港產片《英雄本色》。

兩地這次合作更採用雙導演,由香港戲劇導演余振球執導台灣部分,台灣導演汪兆謙則導演香港部分。這樣安排是因劇團希望導演各以第三者角度,客觀重組異地故事,帶出不同詮釋。汪兆謙不諳廣東話,鄭國偉打趣道:「所以我講錯或忘詞他都不會知道,但若整齣戲偏離了,他是能感覺到的。」

排演過程有一點令他頗意外的是,因劇團基地在嘉義,會為演員提供住宿,整整一個月鄭國偉就在嘉義專注排戲。這種待遇在香港,「可能要大師從外國回來才有,沒想到可以發生在我身上。」鄭國偉也發現,在台灣演員薪水通常分為排練費和演出費,香港則通常報酬一筆過。

鄭國偉,香港舞台劇作家,偶任演員。畢業於香港演藝學院,擅長家庭倫理故事,寫實而充滿黑色幽默,作品有《最後晚餐》、《好日子》等,二十餘年來屢獲嘉獎。作品在台灣、新加坡、中國大陸等地巡演,至今演出超過百場。

可轉譯的,不可轉譯的⋯⋯

台港兩邊的家庭倫理頗為相似,例如父權、家暴或性騷擾,但台灣的戲劇處理對此或較含蓄:「他們會講,台灣也有這些事情發生,不過在戲裡講這件事的,不那麼多、不那麼直接,不會拿出來爆到六國大封相(什麼料都爆出來)。」

其實鄭國偉大部分時間是在家寫劇本,台灣新生劇團邀請他任常駐編劇,2022年10月中還在台北為他的著名舊作《好日子》舉行了讀劇會。《好日子》是鄭國偉「暴裂家庭」系列第三齣劇目,刻劃家庭倫理之荒誕,故事寫在妹妹出嫁前夕,母女三人閨房互訴心聲,豈料意外揭穿彼此秘密,紅事更可能變成白事。此劇於2019年獲香港舞台劇獎「最佳劇本」提名。

讀劇中,鄭國偉先把文本轉譯為國語,卻讓他感覺很「翻譯劇」。圍讀幾次後,飾演媽媽的演員提議,情緒激動時可夾雜些台語。鄭國偉同意,也更明確知道目前的他確是寫不出一個台灣地道的劇本:「始終劇本要反映生活,我還未能拿捏到台灣人的語言問題。」

反過來,也有一些廣東話無法轉譯成國語的字眼。劇中一個角色想要辯解說:「我去叫雞(嫖妓)係有原因」,隨即遭反駁:「你攞正牌咁嘅意思?」鄭國偉說,原來台灣人無法理解「攞正牌」意為「明正言順」,但他們也實在想不到合適的替代詞,唯有改成直白說「明正言順」。鄭國偉才發現廣東話裡一些很形象化又帶挖苦意味的詞語對國語是譯不過來的。

《好日子》關乎家庭倫理,鄭國偉通過這次合作發覺台港兩邊的家庭倫理頗為相似,例如父權,女性在家總處於被領導的位置,且可能涉及家暴、性騷擾,但台灣的戲劇處理對此或較含蓄:「他們都會講,台灣也有這些事情發生,不過在戲裡面講這件事的,不那麼多、不那麼直接,不會拿出來爆到六國大封相(什麼料都爆出來)。」

台灣觀眾與演員都覺得來自香港的《好日子》有新鮮感。鄭國偉也留意到香港創作在風格與題材上如何有別於台灣:「香港的作品,節奏會明快些,探討問題會更尖銳一點,可能真是因為香港人或香港問題多一些,哈哈。」

去到哪裡都一樣

在台灣生活兩年,鄭國偉繼續創作,但首選還是會將劇本回流香港演出。他雖近期回港,但仍形容出走全因自己硬頸(固執),對已損壞而無法修復的香港沒有留戀。但這「出走」可會徹底?「我發現我坐在桌前要寫些什麼的時候,心中已經在做自我審查。這很不爽,我覺得好可惜:啊原來自己已經在做(自我審查)這件事。」

他記得曾經一次,自己寫的一齣劇在港區國安法通過前準備演出,又因疫情延後,正式演出時已是國安法實施之後。劇團藝術總監便跟鄭國偉說,若我們演你的版本,「劇團大大小小該會一同坐牢,你會想修改一下劇本嗎?」鄭國偉想到劇團上下都是朋友,沒有為創作自由而令他們身陷險境的理由,於是答允修改敏感情節及對白——多是2019、2020年社會運動裡對警察使用武力的描寫。

而即使來到台灣,既然劇本還是讓香港劇團演出,他仍然必須詰問自己:會否害到其他人、令劇團做不下去?「所以其實到最後發現,我去到哪裡都還是一樣。」

「我發現我坐在桌前要寫些什麼的時候,心中已經在做自我審查。這很不爽,我覺得好可惜。」

B 袁學慧:哼一曲《昭君出塞》,異邦人段落

「對這裡的台灣人來講,我們是外來人,我們是胡。」粵語是她的母語,也是她作為「異族」所用的語言。

2019年前已離港的袁學慧,出走原因與鄭國偉不同,卻在台灣創作路上與之相遇。袁學慧生於1990年代草根家庭,自小娛樂就是看古典文學、神話故事,以及公仔箱(電視機)裡的花花世界。深夜時段,電視台轉播籌款晚會的粵曲表演,年幼的袁學慧定睛看著,覺得那樣講故事的方法很是動人。

14歲第一次跟朋友來台灣,就是為看明華園劇團的歌仔戲《超炫白蛇傳》。劇中一幕「水漫金山」讓她眼界大開:演員被鋼絲吊高、台北消防車來灑水製造戲劇效果,「這樣都行,還有甚麼不行?」及後,15歲的她在香港八和粵劇學院學習粵曲,也曾隻身赴南京與蘇州學崑曲。

五年前,袁學慧選擇來台灣大學讀研究所,因覺得這裡新舊兼融的環境較成熟,也有創作空間。香港雖也有資源支持戲曲發展,但不少是支持投影、AR等Art and Technology的創作;而袁學慧希望嘗試跨劇種實驗創作,與科技不甚相干。可曾考慮過大陸?她說沒有,主要是礙於大陸院團制度,非戲劇學校出身難以進入院團,但以她所知,大陸小劇場其實頗精緻、豐富,只是與傳統戲劇交集較少。

「(彼此)以為台灣人與香港人很近,樣子都差不多,但其實內裡處事或生活習慣、用字等很多東西不一樣。」

2022年11月,她終於如願在台創作了第一部自編自演實驗劇《琵琶語》,鄭國偉也是協力編劇。他們嘗試將多種語言與劇種揉合,既唱粵曲崑曲,也有京劇念白,兼具現代戲劇的對話。這是她首度嘗試自編自演,借昭君出塞講述遷徙的狀態與情緒,進一步談及身份認同。

移台五年間,香港命途也逢巨變,袁學慧說:「香港發生這麼多事的時候,我很想做一件事排解心情,我哼曲,哼得最多的不知為何就是《昭君出塞》。它可能屬於一個好遠的時空,但隱隱有些東西與我有共鳴。」

《昭君出塞》也是她最早學會的粵曲之一,離家在外令她不期然想起:「我今獨抱/琵琶望/盡把哀音訴,嘆息別故鄉——」她唱罷即笑言:「其實等於我們會哼my little airport的歌,不過是這個長些、難哼些。」

袁學慧在劇中飾演王昭君之女欒提雲(雲兒),穿胡服,挽弓搭箭,不羈如野馬;國光劇團陳美蘭應邀飾演王昭君,漢服不改,與琵琶為伴,淒涼若飄霜。成長於大漠的雲兒,不願聽從匈奴單于之命嫁予同族,反想到中原一窺究竟,卻觸碰到母親王昭君的心結,母女二人展開一場關於自我身份認同的思辯。

「回去?」

離開香港來到異地,身邊的人可能認為你還是香港人;在香港的卻又或覺得,你已移民了,去當英國人、台灣人、美國人。「卡在中間的這個身份,到底他們面對些什麼?」

昭君和親不到三年,單于逝世,昭君向漢室請疏返回中原,卻換來漢成帝「從胡俗」的命令,改嫁已逝單于的長子。只能繼續留在大漠的她,抱琵琶遙望漢室。當聽見雲兒欲嫁往中原,王昭君極力反對,因為她知道獨在異邦的滋味。母女對答間,王昭君將異邦人的命題帶出:「人若不辨此身,如何安身立命?」

袁學慧五年前隻身離港,在台生活遇到很多文化衝擊:「(彼此)以為台灣人與香港人很近,樣子都差不多,但其實內裡處事或生活習慣、用字等很多東西不一樣。」她知道一些移民可能會選擇留在香港人圈子,就如以前移民美加、但只在唐人街生活的部分港人,「這些人面對的是什麼問題?會否也有身份認同問題?」

劇中,雲兒胡漢混血,會講匈奴語,也會講漢語。而演出時匈奴語以粵語表達:「我們現在不是寫實,是虛構語境。對這裡的台灣人來講,我們是外來人,我們是胡。」粵語是她的母語,也是她作為「異族」所用的語言。

匈奴王與朝臣商議是否要讓雲兒赴中原和親,和議者形容是讓她「嫁回去」。雲兒生長於大漠,無法理解「回去」的意思,但僅憑這二字,就透露了在一些匈奴人眼中,雲兒終究不屬於此地。諷刺的是,從漢室遠嫁大漠的王昭君卻對雲兒說:「你終究是胡人。」

袁學慧提出移民衍生的身份認同議題,是跨世代的,且不僅是以前的、今天的香港移民,台灣也有相似歷史:「譬如國共內戰之後外省第二代,或以前日治時代的『灣生』,即在台灣出生的日本人。他們回到日本,也需面臨身份認同問題。」

離開香港來到異地,身邊的人可能認為你還是香港人;在香港的卻又或覺得,你已移民了,去當英國人、台灣人、美國人。「卡在中間的這個身份,到底他們面對些什麼?」

雲兒明白了,在母親眼裡自己也是一個胡人,是一個「他者」,但並未放棄溝通。她反過來想打破胡漢之分,讓母親知道:「你有沒有想過我不是什麼漢人也不是什麼胡人,我只不過是你的女兒欒提雲!」

她學戲,香港沒有戲校,她便被形容為不是「科班出身」;或當她一個人走到他鄉,會被視為「外人」。「如此則每個人都活在一個label之下,你就不是一個個體。」

最終,王昭君選擇放手,儘管己身命運不由自主,還是想看到雲兒能主宰她自己的命運。雲兒別過母親,孤身上路,最終目的地可能是中原,也可能是其他地方,劇中並未明示。風霜之中,雲兒唱一曲〈塞外吟〉:「一陣陣胡笳聲響,一縷縷孤煙迷惘,傷心不忍回頭望,驚心不敢向前往,馬上淒涼,馬下淒涼,煩把哀音寄我爹娘——」

雲兒走出舞台,袁學慧回到了眼前。自年少學戲,她的生活圈多接觸是長輩,常會嘗試理解師長想法。她覺得兩代人之間需要和而不同,而非往對方身上貼標籤,「走過對方走過的一段路,你才會明白他們的感受。」怎樣令王昭君與雲兒互相理解?袁學慧認為這是她處理劇本時最難的部分。

不只母女,人與人、族群與族群之間,袁學慧也不想被標籤窒礙溝通。好比她學戲,香港沒有戲校,她便被形容為不是「科班出身」;或當她一個人走到他鄉,會被視為「外人」。不同族群也會被定型,彷彿「香港人」就如何、「台灣人」就如何⋯⋯「如此則每個人都活在一個lable之下,你就不是一個個體。」

「我想拯救我筆下所有的人物」

「沒有離開的人,他們怎麼樣呢?他們其實有沒有hope?」

去年11月《琵琶語》兩場演出,台灣戲曲中心多功能廳座無虛席。袁學慧開心的是台灣觀眾看得到她細微的心思,而香港觀眾則感撫慰,向她訴說自己也有這樣的離散經驗。「這次劇場跟以往的performance不一樣,我不是抱著要表現自己、或要表演些什麼的心態,更多是用這套戲跟大家分享一些很個人、很emotional的感受。」

袁學慧記得,過去數月劇本一直改到第六稿才定稿。雖然找來了擅寫家庭倫理、設計對話的鄭國偉,但因此劇涉及的語言以至劇種非常多,不諳戲曲與國語的鄭國偉也只好從旁協助。

袁學慧形容,創作過程就是在合作中不停爭論:「看戲劇,很多東西散落在文本,觀眾自己去找這些線索,好像看小說;但是戲曲需要唱,所以我們需要堆疊,所以有時捨棄了一些舞台劇裡(鋪排)的脈絡,這兩件事情一直在尋求平衡。」

她又提到,現代戲劇常見的「對話」,原來在戲曲裡非常少有,「戲曲很少是兩個人的思辯,跟西方概念很不同。東方美學重抒情,重留白,不是很仔細的邏輯或寫實,它是寫意的。」

除了戲曲與劇場的融合,兩個同樣離鄉背井的創作人對離家這件事同樣感傷,但對於是否仍存有希望則有些許分別。「沒有離開的人,他們怎麼樣呢?他們其實有沒有hope?好似王昭君,最後是不是只能『唉也無架喇,變不到架喇』?我不想,我想拯救我筆下所有的人物。」袁學慧道。

《琵琶語》中,「服飾與語言拉開了與觀眾的距離,形成他者的存在,而機場廣播暗示著移民與流動意象。」——劇評人林慧真

當時戲劇顧問施如芳看過整排後,建議袁學慧要將這套戲與她本人有更強的連繫,要站在袁學慧自己的立足點,從個人看到一個族群,再去貫穿古今。「所以我在最後一稿就加了第一場,大家見到我出來講了那兩通電話,以及有機場廣播,還有就是最後那段拖著行李箱和機場廣播。」

同樣來自香港的學者黎智豐,則在劇評中提出一種想像,想像雲兒經歷危難與風霜之後改變旅途的終點,擺脫在胡漢之間的搖擺,「莫為漢宮人,不作胡地妾,那最終應該如何定義自己的身份,我想欒提雲的離開還只是自主過程的開端。」

袁學慧演活了欒提雲,但欒提雲有自己的路要走,袁學慧也有袁學慧的路。她記得中秋節前夕大家一齊排戲後,所有人都趕著回家。袁學慧不急,「那種回家不是從這裡回到淡水那種家,而是南下回媽媽的家,回老家。然後我就想,我其實掛念些什麼?」

她問自己是否掛念「回家」,答案卻是猶豫的。幼年時父母離異,她獨自來台,父母又各自成家,若回香港她很可能住在外婆家。「所謂掛念『回家』,我也不過是拖著行李暫居一處,所以不是place的問題,重點是人。」

疫情期間數年,袁學慧都沒有回過香港。掛念香港時袁學慧說是大圍火車站外的街道,那是她住過的地方,還有中上環的舊舖,因她一家人都很喜歡穿梭橫街窄巷找出大孖醬園、大同餅家等老店。「有些東西你覺得是自有永有的,但不是的,歷史正大力的翻書。」袁學慧覺得唯一可做的,就是盡量去記住和實踐香港給自己的,「例如香港人的效率、做事態度、粵語。」

抑或味覺,「我在台灣沒吃過一個像樣的叉燒,這是我最大的鄉愁!」而戲中,也有雲兒辭別昭君那幕,昭君送她一個錦袋,雲兒打開只見裝著小米與馬奶。昭君說知道雲兒愛吃小米粥,而馬奶是怕她離開塞外就喝不到。

「遷徙是歷史,會再來,我們怎樣面對與moving on?我們這部戲英文名叫Moving On With Lute Song。其實重點是怎樣向前走,而雲兒最終也是on the way。」

「所謂掛念『回家』,我也不過是拖著行李暫居一處,所以不是place的問題,重點是人。」 「我們怎樣moving on?實重點是怎樣向前走,而雲兒最終也是on the way。」

C 隔離島劇團:是香港的,也不只香港的

「我們應該要保留一個血脈,用粵語去創作戲劇。」

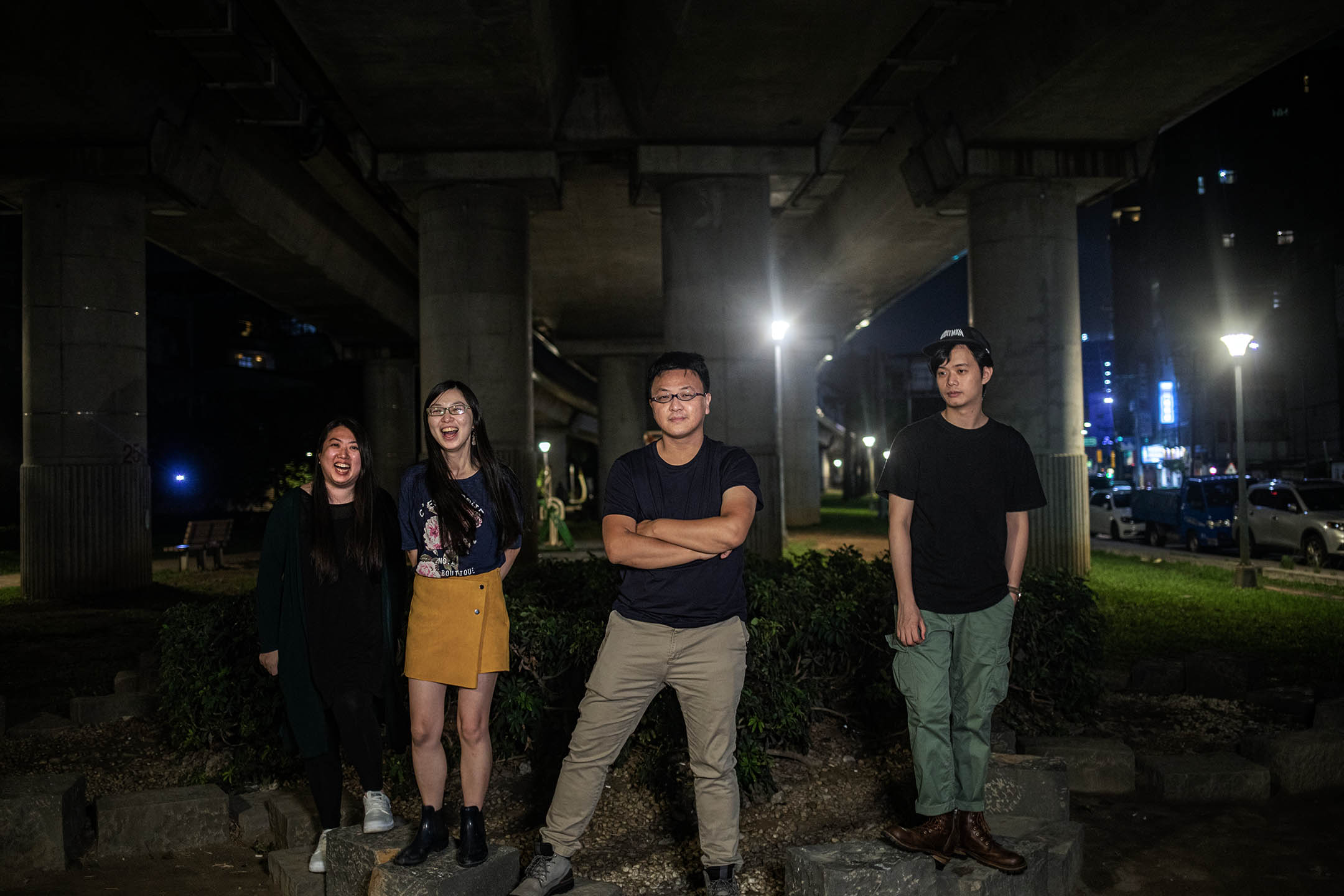

不同於香港劇場人個體參與在台創作,隔離島劇團卻是四個香港劇場人在台組成,他們都在2019年前後來台,2022年的台北藝穗節,他們以全粵語演出了寫實劇《修鎖》,講述一對情侶在狹小新居中經歷的無名怪事。

四人中編劇姜麗明是80後香港人,本來是中學教師,雨傘運動後辭去教席,2017年來台修讀戲劇系碩士,2021年畢業於國立台灣藝術大學《修鎖》劇本緣起於雨傘運動發生的2014年,她留意到香港買樓租樓昂貴,不同階層間瀰漫抑壓氣氛,開始思考自己所在的這座城市。在台讀書時她把自己這篇小說改編成劇本,獲得了第22屆台大文學獎劇本組首獎,也令「隔離島劇團」的藝術總監劉紹基來找她,副團長兼導演黃曉暉修改劇本,又再添加怪誕鄰居以及新移民角色,以更呈現香港社會的構成。

劉紹基與黃曉暉都是香港劇場人,劉紹基是2018來台讀書進修編劇,2019年後目睹香港變化,令他自覺「香港人」身份更加強烈;而黃曉暉是2021年乘香港移民潮決定舉家來台,希望尋找一片容得下創作自由的土地。二人聚頭後決定在台灣組一個劇團,「我們應該要保留一個血脈,用粵語去創作戲劇。」此外,劇團還包括香港人藝術行政Elaine、演員阿溢及一名台籍港人團長,可謂全港人班底。

在《修鎖》前,隔離島劇團過往兩次演出均設廣東話專場,反響很好,於是《修鎖》嘗試七場演出全用廣東話,最終入座率達九成三。演出後的問卷調查中,有台灣觀眾表示自己喜歡粵語,其中一位更說:「台灣也需要香港年輕人來灌注新的觀點。請代為轉達那些年輕人,在台灣,繼續說香港的故事,繼續創作,跟我們對話。」

住屋條件不理想、家人不理解,情侶爭執,隔離島相信兩地觀眾都會有共鳴,但他們也觀察到其中的些微差異,例如狹窄空間令台灣觀眾感覺很壓迫難受,反觀香港觀眾卻覺得壓迫感還可以更強。而劇中用到示威現場為背景聲音,並未明確指涉是哪場運動,結果台灣觀眾會聯想到2019年香港反修例運動;香港觀眾雖也可能有這樣的聯想,但重點卻不會落在運動本身,而是這些細節所形塑的2019年後香港低氣壓總體環境。

「台灣也需要香港年輕人來灌注新的觀點。請代為轉達那些年輕人,在台灣,繼續說香港的故事,繼續創作,跟我們對話。」

不要用政治來label香港創作

但劉紹基也不希望令台灣觀眾覺得,香港人演的劇就一定跟政治相關。他記得去年中隔離島在台北演出他編劇的作品《半生瓜》,透過母女對話帶出照顧者壓力的社會問題。便有台灣觀眾形容不像是香港戲,因不帶抗爭色彩,「可能他們接觸到所有在台灣的香港團體都在做抗爭相關內容,也不難理解,這麼難得來到一個可以自由創作的地方,當然會想做一些香港做不到的事情,台灣的觀眾可能就此會劃上等號,但其實情況不是這樣。」

劉紹基續說:「(台灣觀眾)會不會(對香港創作人)有標籤,或者會有,但相信看完我們的作品後不會有。像《修鎖》這樣雖然有香港政治背景,但我們希望回到故事本身,要有一個好的故事在back up,而不單是為政治發聲。」

「(台灣觀眾)會不會(對香港創作人)有標籤,或者會有,但相信看完我們的作品後不會有。我們希望回到故事本身,要有一個好的故事在back up,而不單是為政治發聲。」

隔離島成立一年,已交出四部製作。去年11月的《留守太平間》讀劇會,劇本出自香港劇作名家莊梅岩。劇團希望將香港的好劇本帶給台灣觀眾,也期待與台灣編劇合作。劉紹基說:「隔離島不是只講香港的東西,要在台灣落地生根,要找人合作、crossover,讓大家各自發揮特色。」

經歷波折,劇團於去年10月終於在桃園成功立案,主要關卡是要找到台灣籍團長及團址,行政文件往來也花了些時間。任藝術總監的劉紹基表示,正式立案意味著劇團可以申請不同縣市的資助,例如早前桃園的國際移民日,藝術團體可透過新住民相關創作申請資助,不過該年度的報名期已過。但這樣會被台灣同行視為「搶資源」?劉紹基說只盼隔離島可以做出有水準的演出,讓台灣觀眾看到兼具信息與故事性的劇目,真正與台灣觀眾交流,但最希望做的,仍是保存粵語戲劇,將粵語戲劇栽種在不同的土壤,期待生根,再開花。

舞台另一端:台灣觀眾,從香港劇場理解自身的歷史

「沒有經歷過戒嚴年代的他們,反而是借著香港的新聞,再來經歷他們父母那一輩經歷的那個傳說中的年代。」

香港劇場人在台灣持續創作與演出,參與在地文藝場景,探索語言與身份問題,而舞台另一端的台灣觀眾又如何感受?香港社會運動轉入式微後,初期一些香港創作的作品中,絕望、壓抑情緒遍佈;其在台灣的接受,也承接了關注香港狀況的台灣人的認知。

鴻鴻覺得,因社運而思考香港命運的香港作品,其實跟台灣社會及年輕人正在思考的轉型正義議題非常接近。自從2018年促進轉型正義委員會成立,很多文件公開,民間出現許多倡議與討論以及學界研究,相關藝術作品也持續湧現:「台灣關於白色恐怖的劇場演出這兩三年可謂一齣接一齣。」

鴻鴻形容甚至有種感覺是:過去在台灣發生的事,現在正在香港發生,「彼此間聯繫感是很強的,所以講到香港議題,很多台灣讀者和觀眾都很有感受,可能有種移情作用。」例如來台香港藝術家馮程程於2022年8月在台演出的《萬里尋親記》,也是在講兩地連結;前文所述《皇都電姬》也是「試圖把台灣受壓迫的歷史,跟現在的香港做連結。」

鴻鴻提到自己是經歷過戒嚴年代的人,但「我現在教的學生就沒有經歷過戒嚴年代,可是他們反而是借著香港的新聞,再來經歷他們父母那一輩經歷的那個傳說中的年代。」

「她拿著12顆石頭出來的時候,我就哭了⋯⋯那種難過雖然鈍鈍的,但會隱隱作痛,會一直提醒你,這件事情還在發生,某個地方的人還在受苦。」

不到30歲的皓寧,正是鴻鴻口中生於解嚴後的這代台灣人。她是跨域表演藝術研究碩士生,關注以白色恐怖為基底講述族群壓迫的表演藝術。2022年夏香港劇場人馮程程的《萬里尋親記》在台北演出,皓寧很為關注,一方面香港議題是她感興趣的,另一方面正如鴻鴻所說,是香港發生的事令皓寧回過頭看台灣曾經發生過的白色恐怖那段歷史。

《萬里尋親記》講在台灣尋父的故事,尋得的五位父親中,一位是曾被關在綠島、被判刑12年的白色恐怖政治受難者陳欽生。而馮程程在劇中表示,父親多年前曾想過到台灣去,結果卻選擇了當時「不那麼政治化」的香港。

「她拿著12顆石頭出來的時候,我就哭了。」皓寧憶起劇中這幕。她從新聞得知「12港人」事件,而她從小就知道台澎海峽是「黑水溝」,嘗試橫越的船隻十之八九會沉沒。對比新聞片段,皓寧覺得劇場能讓人有安全距離,去了解現實發生的事,而且較不容易麻木。而劇場講故事的方法也最能啟發思考:「你會不知不覺被打開多元的想法。那種難過雖然鈍鈍的,但會隱隱作痛,會一直提醒你,這件事情還在發生,某個地方的人還在受苦。」

想說,昭君出塞的故事比喻用的很好,令人不禁唉了一聲。

好文章。

感謝採訪,很觸動。