為了每天去旁聽死因庭,方皓然已經連續兩個月通宵工作。從午夜12點到清晨7點,在餐廳通宵打工後,匆忙吃個早餐,就坐巴士趕到西九龍裁判法院。

法院大樓裏正召開周梓樂的死因研訊,至今已持續25天,每日4-8個小時,證人作供剛於1月4日結束。方皓然今年36歲,反修例運動前,他幾乎沒怎麼踏足法院,這次也是第一次旁聽死因庭。對着大量證供、數據和地形圖,方皓然開始學習紀錄法庭筆記,碰到陌生的法律或醫學辭藻,就回家上網查資料。

2019年11月4日凌晨,反修例運動劇烈蔓延,將軍澳示威現場附近的停車場中,香港科技大學學生周梓樂墮樓重傷,四天後不治死亡,年僅22歲。周梓樂的去世牽動社會神經,示威口號從「香港人,反抗」猛地升溫為「香港人,報仇」。方皓然記得,周梓樂去世當日,自己在家裏哭了好久。後來他去參加了周家舉辦的追悼會,坐在靈堂,看了周梓樂從孩提到讀書、上大學、出國旅遊的相集。

「他應該是個喜歡運動的人,比較內斂。」方皓然記住了這個素未謀面的年輕人,他要知道他到底是怎麼去世的。

自1841年起,香港沿用英國普通法制度,設立死因庭,複查各類不能斷定死因的死亡事件。根據《2019死因裁判官報告》,死因研訊的主要作用,「是通過公開聽證, 希望能得知有關死亡的真相,務求在適當的個案中提出切實可行的建議, 以期防止類似死亡事故。」報告指,公開調查的另一項意義,是希望死者家人在這個過程中,「親眼見到證人作供,親耳聽到證人的證詞,從而希望對於親人的死亡,能夠釋懷。」

他的死和我有關,他是我們的一部分。

每日,周梓樂的父母總坐在近親席上聽取海量證供。不少與周家不相識的市民,也每日趕來旁聽,有的像方皓然一樣獨自前來,密密記筆記,有的三兩結伴,許多人忍不住和周媽媽一起流淚眼。應周爸爸周德明的呼籲,在警方原本找到的證人之外,又多了三位市民主動出庭,成為這起不明死因事件的新證人。在這場浩大的死因庭上,許多陌生人一起叩問一個年輕人死亡的真相。「他的死和我有關,他是我們的一部分。」一位旁聽市民如是說。

陌生人的責任

蒙偉傑原本打算,還是不出庭了。

周梓樂墮樓的前後,他正巧在停車場一帶。聽到有人呼救後,他衝入停車場,見到倒地的周梓樂。他幾乎是最早見證事發後現場的市民,目睹義務急救員、消防員的工作,並拍下影片。

那之後,他曾接受包括端傳媒在內的訪問,分享了影片,但警方在調查期間並未找過他。一度,他到處找人打聽周梓樂父母的聯絡方式,希望給周家一個交代,但屢試未果。他32歲,年輕時很早就出社會打工,一路打拼,目前自己開建築材料公司。今年秋天,他的孩子出生了,想到要出庭,他就有點害怕,擔心出庭後家人的安全。

「越來越多原告變被告,或者找以前的事去吿,(被)秋後算賬,你未必想出去(作供)。」蒙偉傑說。

直到死因庭第一天研訊結束後,周德明步出法院大樓,事發一年後首次對傳媒開腔。感謝消防員和義務急救員之外,這個父親做出讓人有點意外的舉動:公開私人電話號碼,呼籲任何知道線索的市民現身,為死因庭提供證據。

剛剛下班,蒙偉傑就看到這個新聞畫面,馬上抄下電話號碼。深夜,他一邊照顧三個多月的兒子,一邊讀當日新聞,無意中發現自己和周梓樂的生日是同月同日。「這是一種緣份,我要聯絡周生,能幫就幫。」

隔了一天,蒙偉傑與周家相約在法院見面。蒙偉傑問周德明,對死因庭有什麼目標?周答:不希望這件事有任何政黨幫手,或有任何黃藍的立場,這樣會令這件事容易些處理,容易些找到真相。蒙偉傑立馬決定出庭作供,他欣賞這個單純的目標——一個父親要幫兒子找到真相。

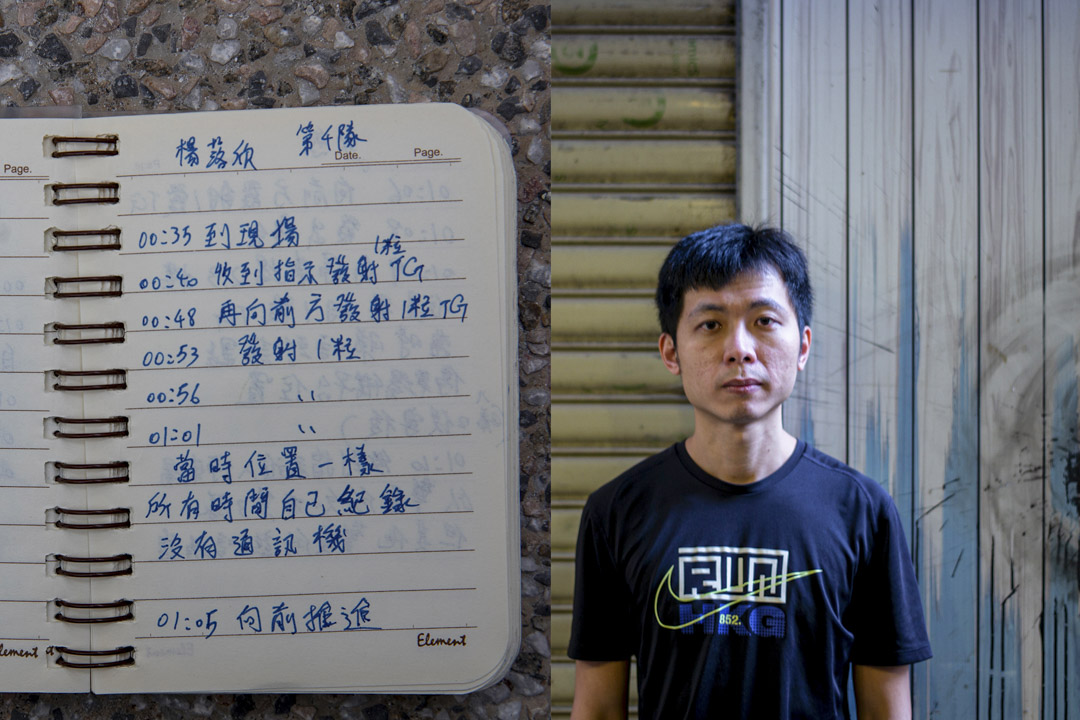

隨後的日程緊張繁忙,上庭前,蒙偉傑必須去警署落口供。落口供前一晚,他花了一個通宵,仔細回憶、寫下事發當晚的所見所聞,直到凌晨7點才完成。

11月23日,作為第一位應周爸爸呼籲現身市民,蒙偉傑出庭作供。蒙稱,凌晨約1時05至07分,看到兩名消防員在周梓樂墮樓現場商討如何處理傷者。而後,因有收到支援請求的消防員無法找到傷者具體位置,蒙去為他們帶路,中途有義務急救員加入,所有人於1時12分左右回到傷者所在的位置。約1時15至17分,至少20名防暴警察從停車場車路經過,詢問消防員、急救員和現場市民「在這裏做什麼!」根據證人作供,這批警察沒有協助救援,亦沒有阻礙救援。

法庭展示了蒙偉傑用手機拍的兩條影片,重複播放數次。晃動的畫面中,消防員和兩名義務急救員正搶救躺在地上的傷者,地面有血跡,嘈雜的人聲衝出螢幕,撞擊着聽審的人們。當時氣氛極度緊張,一名義務急救員發現停車場樓下有消防處救護員經過,大喊「做這一單先!做這一單先!」而另一名義務急救員曾朗軒正跪在地上檢查傷勢。

11月26日,死因庭第9天,曾朗軒出庭作供。曾稱,他在停車場中檢查周梓樂下體時推斷有可能盤骨骨折,摸到肋骨有凸缺感代表可能氣胸或頭部受撞擊,在發現周梓樂頭部受嚴重撞擊且維生指數不穩定後,他掏出血氧計,夾在梓樂的腳趾,發現他的血含氧量一度跌到90%,脈搏每分鐘40至60 ⋯⋯當他陳述完如何檢查傷勢後,裁判官稱讚他:「將梓樂照顧得好好。」

聽審的人都有點意外,曾朗軒今年才17歲,還在讀中六,很快就要考DSE(編按:香港中學升大學考試)。2019年,元朗發生721白衣人無差別襲擊市民事件後,曾朗軒覺得示威現場需要更多義務急救員,他往書包塞進繃帶、消毒藥水、血氧計等,就跑去大大小小的現場支援。

他在小學二年級開始接觸急救知識,2016年和2019年都修讀香港聖約翰救護機構的急救課程,考過資格牌照,但還缺乏實戰經驗。家人反對他去示威現場,一氣之下丟掉他自己攢錢買的裝備和物資,不過曾朗軒還是堅持去。

在衝突現場,他最常做的是幫人沖洗眼睛,也處理跌傷、扭傷,被胡椒噴霧噴中甚至被化學用品灼傷的市民。幫周梓樂處理傷勢之前,他遇過最嚴重的傷者,是眼部中彈流血。

去年,作為最熟悉傷者傷勢的人,他坐上救護車陪同去醫院。「儘快去醫院就最好,一定要儘快去醫院。」回想起來,當晚的情緒一片空白,「無時間有情緒」。

緊急手術期間,他在等候室見到了周梓樂的父母。他記得當時周爸爸情緒失控,不停說要見醫生。一年後,坐在證人席上,周爸爸和周媽媽就在他正前方。曾朗軒生怕自己作供出錯,緊張極了,不太敢看他們。他總覺得,自己只是分享了急救經過,對調查死因或許沒有什麼幫助。

結束作供後,他找到周爸爸和周媽媽。「覺得有些事沒做,怎麼都要安慰下他們。」這是去年離開急症室後,他們第一次相見。曾朗軒覺得,身處法院的周父好像變了一個人,從思緒混亂的父親,變得目標篤定清晰。

「他們走出來是要面對很多壓力。他們是愛惜自己的仔(才會走出來)。」

小時候,曾朗軒也想像過親人的死亡。年幼的曾朗軒曾目睹身體不好的奶奶被搶救的畫面。長大後他回想,這或許是他想學習急救知識的起點。

找拼圖的人

絕大部分時候,死因庭上的氣氛是冰冷,機械的。憤怒、不安、悲傷...... 種種情緒被暫時壓抑,注意力被放在繁複的蒐證、對證、細節核查上。

開庭20多日,方皓然巴掌大的筆記本幾乎寫滿了。「一塊這麼大的拼圖,可能幾個人砌要花很多時間。如果集合了更多人的力量,大家一起整理、發現更多,可以砌得出整個事實出來。」他關注的一大重點,是事發當晚警方做了什麼,有沒有直接或間接涉及周梓樂的墮樓,這也是去年至今,不少公眾無法放下的疑點。

對此,死因庭傳召11名當晚涉及示威現場的警員作供,並翻查大量閉路電視。這是一個費力的過程。事發現場39個閉路電視,其中35個不停轉動,另外4個是固定鏡頭。這些鏡頭設定的時間有偏差,死因庭又花了不少時間來校正時間。

至今,綜合各種證據,方皓然發現,唯一能確定的是:周梓樂約於11月4日凌晨1時1分47秒墮樓,警方第四小隊曾在1時4分左右進入停車場,而後途徑正在接受救治的周梓樂,不久後離開停車場。而根據其他證詞,無人目睹在周梓樂墮樓時,有警方人員出現在停車場。

方皓然感到真相撲朔迷離,也很無奈。他坦承,目前很難證明周梓樂墮樓與警方行動有關,那麼,周梓樂到底到底是為什麼要翻過1.2米高的石牆,從停車場三樓跌落4.3米到二樓行人通道?

這也是每日去聽審的張心悅心中的疑惑。死因庭上,她嘗試將庭審內容一字不漏地記下,「我很想聽完回去整理,了解清楚成件事如何發生。」

張心悅是單親媽媽,每日照顧兩個孩子。去年她得了工傷,背脊留下不可逆轉的傷勢,下半年她休假休養,有時間就四處旁聽與反修例運動有關的案件。為了每日來死因庭,她前一晚就給孩子們做好飯,並且規劃好,一次做好兩三日的家務。

在法院,她認識了一群旁聽人士,大家一齊吃飯,討論庭審內容。為了更熟悉現場環境,大家特地去事發的停車場考察。她用手機拍下每一個證人口供所提過的位置,又按着救護員口供的路線跑一次,衡量供詞時間是否可信。

張心悅也走到周梓樂跌落的位置,看了看石牆的高度,原來高度到達她胸前。周梓樂為何翻過這麼高的石牆?她心中充滿疑問。

死因庭上,曙光幾次出現。除蒙偉傑外,還有兩名市民應周爸爸的呼籲,現身作供,其一是將軍澳居民莫漢斌,而另一人是「白帽青年」崔家朗——根據事發前後的閉路電視,崔當時戴着白帽,與另一名深色衫男子沿停車場三樓斜路匆匆跑下,似乎想找人求救。

不過,根據三名市民的供詞,他們都在周梓樂墮樓後才到達事發現場,沒有任何人目睹墮樓的一刻或墮落前的任何關鍵信息。

12月3日,死因研訊第14天,曙光再次閃現。裁判官高偉雄利用午膳時間,翻查警方作供時提及的「無法拍到停車場」的閉路電視影片,結果發現「非常重要的影像」。法庭翌日馬上播出該影像,畫面由廣明苑面向事發的停車場,在事發時段,拍到一團黑影從三樓墮下。

這是事發至今,首次捕獲黑影墮下的畫面。公布影片後,高偉雄還指,發現有影片的內容與此前消防處救護員證供不同。為確保警方調查準確,宣布休庭。

人們的心懸着。12月16日,重新開庭後,庭上播放片段,顯示前往處理周梓樂的救護車早於1時17分已停泊在廣明苑廣盈閣,但救護員用了7分56秒才下車。研訊主任向再次上庭的消防處救護隊目鄭冠明提問,他們用這7分多鐘處理什麼?鄭答,到場後他們要先觀察現場環境,並與消防官通電話,需時2至3分鐘。確定停車後,鄭才按鍵記錄到場時間。鄭也指出,他和隊員需要5-6分鐘穿裝備和準備物資。

一路聽審,方皓然的情緒起起伏伏,在希望和失望間徘徊。12月3日,伊利沙伯醫院急症室醫生梁子恆在庭上表示,年輕人墮樓時應該可以及時作出以手腳支撐的反應,但周梓樂四肢卻沒有發現到擦傷,梁子恆推斷周可能墮下前已失去知覺。梁作供過後,周梓樂的死亡再次蒙上種種疑點。

不過,隨着法醫、鑑證專家等相繼作供,這些疑點又似乎被一一消解。12月31日,骨科醫生江金富在死因庭上分析指,從醫學角度推斷,周梓樂最大可能屬於「意外地在高處墮下」(accidental fall from height),即沒有準備地墮下,例如失平衡。

方皓然備感失落。他開始覺得,最後的結果,或許會與一些民眾最初設想的不同。「社會應該也很難接受這是一場意外,」方皓然說,「但真實的結果對我是最重要的,對他家人來說都是。」

根據停車場閉路電視,約凌晨1時,周梓樂從停車場2樓,經天橋前往他家所在的富康花園方向,很快再次返回停車場,沿斜路走上三樓。這之後有8秒鐘的時間,沒有任何鏡頭拍攝到他。8秒後,二樓閉路電視拍到墮樓位置出現的閃光。政府化驗所高級化驗師鄭郁棋博士作供指,這道閃光是周梓樂墮樓所形成的。

這缺失的8秒到底發生了什麼?這是死因庭至今無法完整解答的。

最後的模樣

29歲的杜莉也每日來旁聽死因庭。去年8月,香港法院就陳彥霖的死亡同樣召開了死因庭,杜莉也有密切留意,死因庭最終裁決陳彥霖「死因存疑」。在她看來,陳彥霖的死因研訊儘管沒有找到終極真相,但多少帶來寬慰,至少推翻了警方「死因無可疑」的結論。

不過,根據《死因裁判官條例》,只有死因庭上明確發現謀殺、誤殺等刑事證據,案件才會轉交律政司重新處理。對於「死因存疑」,法例並無明確規定警方必須重新調查。不過,有監警會前委員向傳媒指出,一旦裁定死因存疑,家屬可要求警方重新調查,但若警方不打算調查,亦應交代清楚。

端傳媒翻查資料,2015至2020年間,包括陳彥霖案在內,死因庭一共作出5宗「死因存疑」判決。例如2015年小學女童墮樓案,死因裁判官下令警方調查證人是否干犯刑事罪行;2017年少年浮屍案,警方稱會研究裁判官意見。就這5宗案件,警方後來無公布跟進情況,端傳媒向警方查詢,至截稿前未獲回覆。

從一開始,黃柏熹就不太期待死因研訊能還原整個事件的真相。「事情過去一年了,如果有關鍵證據,應該早就有報導了。」他今年25歲,曾從事記者工作,目前是自由職業者,同樣幾乎每日都來旁聽,並在臉書上紀錄研訊細節。

與繁複的證供細節相比,他更加留意法庭上人們的情緒。「周爸爸總是眉頭緊鎖,說話不慍不火,時常穿着一件寫有HOPE(希望)的上衣,」黃柏熹還留意到,每日庭審結束後,周爸爸走出法院時,總會停下腳步,讓在冷風中等候的記者有充足的時間拍照。

透過周爸爸在庭上的作供,他第一次更加真實地了解到周梓樂生前的模樣:他性格安靜,會與父母聊天,家人不時會一起慶生、行街和旅行;2019年11月3日深夜,他穿着黑色短袖上衣,深灰色短褲,黑色球鞋,戴上黑色帽,拎黑色背囊和一個藍色水壺離開家門;此後示威升溫,警方在凌晨發射催淚彈後,周德明發信息告知兒子,不久後收到兒子Whatsapp回覆,提醒他「關窗」——這是周爸爸收到兒子的最後一條信息。

「原來那才是他最後的模樣。他和很多人一樣,家人是這樣的,不太知道中學同學是誰、大學讀什麼。但會用Whatsapp聯絡,要關窗。(家人關係)有遠有近。」

黃柏熹也忘不了,伊利沙伯醫院急診室醫生梁子恆的作供。此前人們總是期望,周梓樂若能早些送到醫院救治,結局或許不同。醫生的證詞打消了這個念頭,庭上的人都感受到周梓樂的傷勢十分嚴重。梁子恆稱,周梓樂「受傷一刻已經決定了康復機會,即使他生還都有很大機會變成植物人」。

警方代表大律師最後提問,若救護車提早到達,結果是不是沒有分別?梁子恆放慢語速,聲音壓低了,答,「當時的情況都是這麼差。」梁連續說了兩次。

梁子恆作供後,法庭進入休庭狀態,大律師們、法庭工作人員、記者、旁聽人士在庭內各自收拾着物品,準備離開。周爸爸和周媽媽穿過法庭,來到證人席。黃柏熹記得,那個畫面中,法庭嘈雜的聲響消散了。「大家都凍在那裏,沒有很大的動作。印象中法庭很靜,只有他們的聲音。」

短短幾句,周媽媽又哭了,徑直走出法庭,在兩扇門間的狹窄走道放聲哭了出來,周爸爸跟在後面。在證人席位站了一會兒,梁子恆才走出了法庭。

你現在看着外面的人,好像很平淡,但是不是真的平淡呢?

微小的人

每個人心中的香港都換了一幅模樣。

除了周梓樂,方皓然還惦記着好幾個人的死亡和傷勢,例如因為反修例運動而自殺的人,被橡膠子彈射中眼部的印尼記者,他也忘不了去年網絡流傳的一則片段,疑似有人從警察宿舍高層下墜⋯⋯ 他很想追問真相,但又覺得很多事已經不了了之,沒法得到公平的調查。

因為政見衝突,去年他搬離家中,一個人在外面租劏房住。現在他覺得自己能做的,最多只是陪伴。Telegram 頻道「被捕人士關注組」一直整理着每天審訊案件的地點、時間、旁聽席位的數量等。方皓然每天刷Telegram,一有空,就去不太多人旁聽的案件聽審。

旁聽之後,人們總會留在法院外等候,等押送囚犯的警車開出來。方皓然起初覺得不好意思,自己30多歲的人了,和一些年輕學生們一起追車挺奇怪的。後來他不理了,與其他人一起在馬路上拍打着囚車,跑一段路來告別。他打開手機燈,舉高貼到車窗旁。運氣好的話,能看見裏面的人,運氣不好,至少裏面的人能看到外頭的光。

「希望這樣能令他們覺得不太孤單。」方皓然說。

去死因庭作供,對蒙偉傑而言,像拿到一把打開2019年回憶的鑰匙。家中增添新成員後,他變得愈來愈少追看新聞,「但不看不代表你不記得」。2020年年末,我們在將軍澳一個公園進行採訪,孩子們在草地上玩樂,不遠處就是周梓樂出事故的停車場。「你現在看着外面的人,好像很平淡,但是不是真的平淡呢?」蒙偉傑說着。

香港搞成咁,都要有人執手尾。

這段時間他密切關注着死因庭的進展,得知「白帽青年」崔家朗情緒不太穩定後,特地到法院給他打氣。作供結束後,他們聊了一會兒天,蒙偉傑問崔家朗會否考慮移民,崔家朗說自己以前想過移民,但現在不想了。

「香港搞成咁,都要有人執手尾。(香港搞成這樣,都要有人收拾。)」崔家朗說。蒙偉傑心裏敬佩這位年輕人,他本希望能離開的年輕人都離開。

這段時間,杜莉隔兩三天就在社交媒體上發帖,呼籲更多市民現身。與親戚吃飯,她抓住機會,翻開寫滿字的筆記本和他們聊死因庭。起初,爸爸看她總是早早出門,問她在做什麼,得知她去法院後,有點生氣,「聽這個來做什麼?其他人關你什麼事!」

杜莉耐心和爸爸解釋。最近,爸爸開始幫着叫她早起去聽審。

張心悅說,她最近正在練習用文字紀錄所聞所見。中年之際,她有了轉行做記者的決定,幸運的是,兩個孩子也支持她。

去年末,曾朗軒每日還在忙上學溫習,忙考試,忙排練戲劇。學期結束後,他也來死因庭旁聽。許多經歷所留下的創傷,仍在徘徊,17歲的他說,自己對政府的信任已經很低。法庭上,裁判官直言曾朗軒可以考慮做醫生,不過,他說自己他的理想是做一名律師,想為香港守護公義。

他一直記得,周梓樂的死亡時間,是8時零9分,這個數字正是他自己生日的月、日。他說自己很不希望這悲劇在香港發生,但無論如何,它發生了,他不後悔自己曾在事發現場見證。

(為尊重受訪者意願,方皓然、張心悅、杜莉為化名。)

(特約撰稿人李智賢對本文有重要貢獻。)

謝謝

被治愈了一点点。

寫得很好。謝謝 林可欣。

🙏🏼

梓樂的離開已經變成好多香港人心裏不能磨滅的傷痕。

感謝你們保存記錄.香港人永不忘記

感謝

感谢他们🙏🏻

謝謝受訪的每一個人,因為你們香港變得有那些一點點的好;也謝謝記者報導。

"至今,綜合各種證據,方皓然發現,唯一能確定的是:周梓樂約於1月4日凌晨1時1分47秒墮樓...",應是11月4日?

謝謝讀者指正,錯誤已修改。

明顯係「叩問」啦...點會係扣問呀 呢個詞組都唔make sense...

bad one lives forever while good one ?perishes

这篇情绪的东西那么浓 事实和思辨的东西那么少

到底是叩问还是扣问?

謝謝讀者,已修正!感謝!