幾年前,在美國一個「非洲社會主義」讀書會上,我曾聽一位馬克思主義政治學者閒聊到說自己每週末都要開車去附近的鄉鎮,參與本州的社會主義政黨活動,週週如此、雷打不動。最近,這位年近八十的非裔教授再次出現在喬治·佛洛依德之死所激發的抗議活動前線,還在媒體採訪時強調,這是「我們必須走上街頭」的時刻。他的一篇短評更是直接寫到,奴隸貿易史並不意味着種族主義現狀是必然的,想真正解決問題就應着眼於抗爭和改變美國這個「階級社會」。

此刻似乎正是回顧黑人解放運動和社會主義聯繫的契機。當下的抗議示威活動再度被編入民權運動敘事,中文媒體和社交網絡也開始回憶和懷舊黑人運動領袖和社會主義中國的親密關係。比如,毛澤東曾發表的《支持美國黑人反對美帝國主義種族歧視的正義鬥爭的聲明》(1963)以及《支持美國黑人抗暴鬥爭的聲明》(1968)就被廣為傳播和評論;中國外交官員在社交媒體上的表態也被聯繫到這一政治遺產。

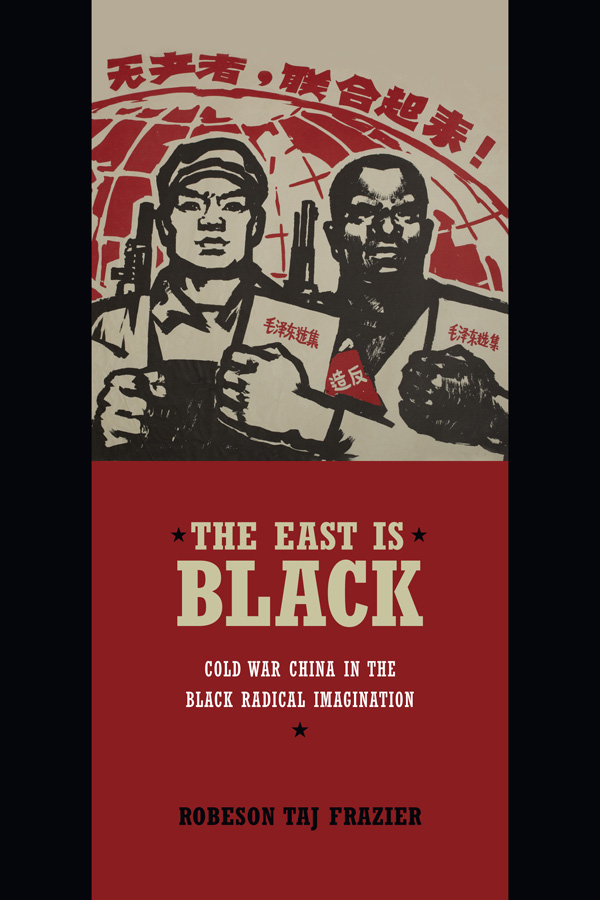

冷戰時期的中國和美國黑人運動究竟曾經有過怎樣的連結?這些合作是如何發生又是如何漸漸終止的?傳媒研究學者羅伯遜·弗雷澤(Robeson Taj Frazier)的著作《東方黑:美國黑人激進主義想像裏的冷戰中國》(The East is Black)提供了一個有趣的視角。

《東方黑》記述了多位民權運動者遊訪紅色中國的經歷,首先是杜波依斯(W. E. B. Du Bois)和雪莉·杜波依斯(Shirley Graham Du Bois)的中國行:前者是重要的社會學家、歷史學家、作家,也是泛非主義倡導者,無論是其在世時的活動還是流傳於身後的作品都影響深遠;後者是廣受讚譽的劇作家、作家、作曲家,尤為關注講述黑人女性的故事和觀點。威廉·沃西(William Worthy)則是50年代另一位重要的黑人訪客,他供職於歷史悠久的非裔報紙《巴爾的摩非裔》(Baltimore Afro-American),也是第一位前往中國的美國記者。

60年代的訪客有武裝自由鬥士羅伯特·威廉姆斯(Robert Williams)與梅伯·威廉姆斯(Mabel Williams)在古巴和中國的經歷,尤其是他們的獨立媒體制作和傳播,包括雜誌The Crusader、廣播電台Radio Free Dixie等。書中最後一部分圍繞的是馬克思主義女權主義者維姬·加文(Vicki Garvin)在上海的教學工作。

這些中國行記怎樣被用於民權運動的理論和實踐,又如何挑戰冷戰時期的種族和國際關係敘事的呢?

《東方黑:美國黑人激進主義想像裏的冷戰中國》

作者: Robeson Taj Frazier

出版社: 杜克大學出版社

出版年: 2014

旅行!希望在東方!

「旅行控制就是思想控制。」新聞人威廉·沃西在他1962年的一篇文章中如此評論美國的旅行限制。在此之前,沃西已經因為違反禁令前往中國而被吊銷護照。

早在1952年,美國國務院就頒布了針對共產主義國家的旅行禁令。這一禁令建立在一系列針對共產主義活動的法條之上,例如《顛覆活動控制法案》(Subversive Activities Control Act)規定,任何涉嫌參加共產主義組織的人都不能合法擁有護照。美國政府聲稱這樣的政策是必要的,因為它能阻止共產黨員和顛覆分子通過國際活動來損害美國利益與外交秩序。冷戰時期的美國就籠罩在這類「圍堵政策」的文化風氣之下:共產主義被視為危險而狡猾的「寄生蟲」(時任國務院顧問George Kennan的比喻),認為必須對其進行清剿和外交對抗,才能保護好美利堅的自由和民主。

不難預料,這些左翼活動者的中國旅程全都違反了美國法律;他們都是在共產黨中國政府的熱情邀請和協助下才勉強得以成行。沃西是在多次申請失敗之後,最終於1956年秘密從香港經羅湖口岸進入深圳再轉往北京。杜波依斯夫婦則是在1959年收到郭沫若和宋慶齡的正式邀請電函,從倫敦飛往北京——1963年,美國政府拒絕更新其護照,杜波依斯因此加入加納籍。威廉姆斯夫婦更是在因「綁架案」不得以逃往古巴定居後,獲得機會於1963年參訪中國。維姬·加文是在加納接觸到中國駐加納大使,並得其推薦移居中國。

民權運動者們艱難輾轉地前往中國,目的在於突圍思想控制。

在全球格局大轉型的冷戰時期,美國努力試圖佔據世界經濟和政治的統治地位,其策略一體兩面:國內自由民主體制,國外全球資本擴張。然而其國內的種族不平等關係卻是對美式自由民主的巨大嘲諷:既有制度化的吉姆·克勞隔離法(Jim Crow Laws),也有美國黑人日常遭受的殘酷暴力。當內部反抗變得不可能,黑人的鬥爭就必須同時是本土的和世界的。馬克思主義激進派尤其強調不能脱離階級問題看種族主義,他們認為資本主義建立在對一部分人的剝削和殖民體系上,美式資本主義的繁榮也建立在奴隸貿易帶來的黑人勞動力上,因而美國的種族問題是一種「本土殖民」。也因為如此,第十三修正案正式廢除奴隸制後,眾多黑人立即被以微不足道的理由罪犯化、被繼續勞役、強制無償生產。這一思路後來被以Cedric Robeson的《黑人馬克思主義》(Black Marxism)為代表的著作發揚廣大,是探討當代世界種族資本主義(racial capitalism)的理論基礎。

因而,在冷戰中,激進派認為美國黑人所面臨的困境同時也是現代世界所有被剝削者(尤以有色人群為主體)的普遍處境;要想真正改變美國種族主義現狀,必須參與到全球整體的社會主義運動裏去。

沃西在報導蒙哥馬利市公交抵制運動(Montgomery Bus Boycott, 1955-1956)時的思考最為生動地說明了這一點。「字典總是通過其他詞彙來定義一個詞。作為一個寫作者,我似乎也必須通過周邊來定義蒙哥馬利。」但是對沃西來說,蒙哥馬利的「周邊」並不是地理上的美國南部地區。他想到的是自己在印度支那戰爭中的採訪經歷:「我無法控制地想到那些我曾去過的欠發達的、新近獨立的亞洲國家……那些我見過的堅定的亞洲人民——已獲自由的和仍在抵抗殖民統治的。」

另一邊,中國共產黨正是美國左翼激進派試圖建立聯繫的外界對象之一。激進派認為紅色中國在民族解放、群眾政治參與、經濟民主模式等方面都取得巨大成就,將其視為無產階級專政的代表,期待它對全球資本主義作出有力挑戰。與此同時,中共政府也有意識地構建自己與被壓迫、受剝削的有色人群的統一戰線,強調自身領導着反殖民主義、反帝國主義、反資本主義、乃至反白人至上主義的世界鬥爭,而美國黑人解放運動正是其中重要一環。

正是在這樣兩廂情願的連結中,「中國」超越地理概念,成為一些民權運動者眼中反資本主義和反種族主義的標誌。簡言之,美國沒有答案,而中國似乎提供了一個模範樣本——這就是黑人左翼激進派一定要去中國的原因。

中國紅與黑:黑人運動的中國化

在民權運動的理論場,中國被明確地與美國黑人抗爭、亞非拉(亞洲、非洲、拉丁美洲)各國解放聯繫在一起。以杜波依斯為例,他認為世界將有三次主要鬥爭:第一次是俄國革命,第二次是中國解放,第三次則是黑非洲的革命;而只有在非洲解放之後,美國黑人的解放鬥爭才能真正完成。基於這樣的理論,他呼籲亞非人民共同抗擊歐美帝國主義,創立泛有色人種(Pan-Colored)無產階級聯盟;並呼籲美國黑人和非洲各國都應和中國建立緊密聯繫。

中國對黑人激進派格外有魅力的原因還在於,她提供了一種——不同於白人的、西方的——第三世界的馬克思主義鬥爭模式,更適用於美國非裔的文化和政治現實。

歷史學者Robin Kelley和Betsy Esch的文章《黑如毛:紅色中國與黑人革命》(Black Like Mao: Red China and Black Revolution)詳述了以「毛澤東思想」為代表的中國經驗對民權運動的影響。中國故事展現出的是:馬克思主義可以根據特定時空的具體語境被重新改造利用——無產階級革命不必依賴於產業工人,不是只能發生在資本主義充分發展後的西方;不用再等待馬克思所說的「客觀條件」成熟,此刻、此地就可以開始革命。

社團之中,深受威廉姆斯影響的「革命行動運動」(Revolutionary Action Movement, RAM, 1962-1969)第一個強調結合毛澤東思想與黑人現狀。他們——根據毛的著名策略「敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追」——始終以鬆散的半地下組織形式存在,同時起草了與毛選內容驚人相似的「幹部守則」,嚴格要求成員進行自我道德規訓,如「不拿群眾一針一線」,等等。後來,受RAM影響的黑豹黨在其鼎盛時期,更造就紐約哈萊姆區人手一本「紅寶書」的盛況。黑豹黨甚至還通過分銷「紅寶書」賺錢買了霰彈槍。

《東方黑》和《黑如毛》都將維姬·加文在上海的經歷作為一個典型例子來討論中國之旅對民權運動的影響。加文在20世紀40和50年代活躍於美國社會主義運動和黑人解放運動之中,後因對國內局勢和左翼組織的未來失望而移居於尼日利亞、加納等非洲國家,並最終在1965年遷往上海。她曾就是否應該搬去中國向杜波依斯夫婦、馬爾科姆·X等人尋求建議,並得到熱情鼓勵。「去(中國)吧,去盡你所能地學習,因為當你回來,我們的鬥爭將需要你。」馬爾科姆·X的這個回答點明瞭激進派對中國經驗的期待,也預示了加文即將面對的在華工作和即將經歷的思想進程。

加文成為了上海外國語學院的一名英文教師。在她到來之前,對毛澤東的個人崇拜已經逐漸興起。1959年,林彪和《解放軍報》資料室開始編選《毛主席語錄》,有意識地在國內與海外同時推廣毛的理論。在以這本「紅寶書」為典型代表的造神運動中,全體中國人都被要求通過諸如閲讀、舞蹈、戲劇等各種方式「活學活用」毛澤東思想。在這樣的政治環境中,加文也被要求兼具政治覺悟和專業能力,將學生培養成「又紅又專」的革命接班人。加文首先自己積極學習毛的文章並將其運用於工作和思考。比如,通過《青年運動的方向》一文,她了解到毛認為革命青年應當通過實踐「與廣大工農群眾相結合」;於是據此調整自己的教學計劃,着重培養學生與工農階層的溝通合作能力。又如,加文通過毛澤東談論「古為今用、洋為中用」的文章,了解到白求恩的故事,由此探索自己作為「外國朋友」可能起到的作用。

毛澤東思想同樣影響了加文對於美國黑人民權運動的思考。在她給中國學生開的「非裔美國人歷史」課程中,加文援引毛《關於正確處理人民內部矛盾的問題》一文來談論黑人解放運動。毛的文章中討論社會主義中兩種性質不同的矛盾,即「敵我矛盾」和「人民內部的矛盾」。其中,儘管人民內部矛盾是非對抗性的,但倘若處理不當,可能激化為對抗性的敵我矛盾。加文由此將黑人民權運動劃分為「妥協派」和「抗爭派」兩大類別,認為19世紀廢奴運動中的的黑奴起義(藉助廢奴主義者幫助的西馬龍 cimarron 社群網絡及武裝力量、或海地革命一類黑奴集體反叛等等)堪稱第一波美洲非裔激進主義,其中僅從道德義務思考的被她歸為妥協派,而能將廢奴聯繫到更廣泛的平權運動和反帝國主義的是抗爭派。

在談到當時的民權運動時,她尤其批評妥協派將黑人問題視為美國內部問題的做法,認為他們沒有充分意識到黑人必須通過反抗資本主義和帝國主義來獲得真正的自由。加文認為温和派和激進派的分歧正在接近臨界點——作為黑人解放運動的「最後一場意識形態鬥爭」——黑人的人民內部矛盾終將激化為敵我矛盾。

可見,民權運動者在與中國的互動中,始終在有意識地研習中共理論和實踐以運用於黑人解放運動。然而,黑人運動「中國化」的另一面,是在理解中國時的「黑人運動化」。非裔活動家們在觀看、閲讀、表達中國的時候,往往從種族視角來解讀,並不能真實理解和反映中國的現實處境,有簡單化、浪漫化中國的嫌疑,也因此往往缺乏批判性。

「洗腦」:願意想像和可以想像

杜波依斯夫婦在中國旅行之後,震驚於中國的經濟、社會發展速率,對此大為讚美;但他們看到的其實只是「大躍進」運動的虛假繁榮。威廉姆斯夫婦、加文在中國生活的時期,正值文化大革命;他們對文革總體上理解和同情,威廉姆斯等人甚至表態大力支持。民權運動家們對中國批判不足,這主要是由於缺乏對實際情況的真實了解。歷史學者李洪山的一篇論文《建黑橋:冷戰時期中國與美國非裔活動家的互動》(Building a Black Bridge)就探討了中共政府是怎樣設計這些旅行的:外交部制定了以「內緊外鬆」為原則的接待計劃,試圖在不引起訪客注意的情況下加強內部管理控制;同時盡力「客隨主變」,在界限內根據訪客要求安排活動,塑造出行程的自由感和真實感。這種控制對中共毫無難度,畢竟非裔活動家在中國面對語言和文化的鴻溝,幾乎完全倚靠政府選派的翻譯和官員了解情況。可他們一旦回到美國,這些嚴格監控下的中國經歷又被看作是一手的、在地的確鑿信息。

另一方面,即使有的遊訪者注意到中國存在的問題,他們的懷疑和批評往往也不會充分表達或廣泛傳播。這是因為活動家們看向中國的目光仍然圍繞着美國種族敘事,他們需要、也更傾向於沿着種族態度將中國和美國建構為對立的兩極。這事實上暗合了中國的國際政治需求:在被美國孤立、與蘇聯決裂的背景下,聯合第三世界國家走出「中間地帶「路線。一定程度上,正是民權激進派的這些旅行和宣傳幫助掩蓋了中國本土的統治問題,確保了中國共產黨的道德優勢及其在第三世界國家中的領導地位。黑人解放運動只是從中國看到了他們想看到的——一個平等團結的有色人種國家、美帝國主義的強力反抗者、全球資本主義的對立面。

然而,即使中國烏托邦的構建暗含偏見和謊言,也不意味着中美間的彼此凝望和想像全無真實、真誠。《東方黑》中「洗腦」的故事可以說明這一點。

50年代朝鮮戰爭時期,被中國志願軍俘虜的美軍士兵接受了共產黨的勞改教育。兼任中央情報局特工和記者的愛德華·亨特(Edward Hunter)聲稱,即使戰後回國,很多曾經的戰俘仍然在秘密服務於中國共產黨。亨特創造了英文中的「brainwash」一詞——他號稱此詞直接翻譯自中文「洗腦」,但有可能這個詞是他自己發明的——用以解說中共在戰俘營實施了一系列心理控制術,把美軍士兵改造成間諜和共產主義分子;他還將其與巫術、醫療等進行比較,認為這是一種獨特的東方的做法。大批的曾被俘士兵因而在美國國內接受審訊,儘管只有零星數人被定罪,美國媒體和文化界對「洗腦」卻格外關注,認定中共格外擅長心靈操控。「被洗腦」的污名尤其容易被安在黑人士兵身上,超過四分之一的白人老兵在回國後舉報黑人戰友,聲稱他們是共產黨宣傳的主要接受者;黑人士兵還可能被認為是意志薄弱或智商低下從而易被「洗腦」。

沃西通過採訪黑人老兵,還原了相對真實的戰俘營生活細節,也展現出中共「教育改造」的實際情況;他談到的宣傳手段包括講課、小組學習、音樂影視作品討論等等。其中黑人戰俘似乎確實被視為重點宣傳對象:戰俘們被要求觀看和討論一系列關於美國私刑、工作歧視、黑人被剝奪公民權的影片,而黑人民權活動家、歌唱家保羅·羅伯遜(Paul Robeson)演唱的《義勇軍進行曲》和密西西比河奴隸船工主題的《老人河》更是被營地的大喇叭每天循環播放。儘管絕大多數黑人老兵並不相信共產黨的宣傳,但也有少數人承認這些文藝作品影響了他們的思考。尤其,戰俘營中仍然存在的種族主義現象成為中共宣傳的最佳參照:相當多的白人戰俘會把中國士兵描述為「那些黃色、斜眼的某某人」,甚至還有白人至上主義者私下組織起了三K黨小隊。在白人們習以為常的種族主義行為中,黑人戰俘和中國士兵確實達成了某種共識——「反正白人都不喜歡我們」。另一邊,老兵克拉倫斯·亞當斯(Clarence Adams)甚至表示在戰俘營是他人生第一次感到被平等對待,「(中國人)至少對白人和黑人同樣尊重或者同樣冷漠。」並非巧合,杜波依斯在他的中國行報告裏也曾坦言「我(在中國)從未感覺到任何侮辱或厭惡——而我在美國的九十年裏幾乎沒有哪天感覺不到那種對黑鬼的恨意。」

亞當斯後來成為決定留在中國的三位黑人戰俘之一。他在看到美國關於中共「洗腦」的批評時犀利地反問:「如果對方告訴你的事情是你早就知道的,那怎麼是洗腦呢?」確實,「brainwash」一詞的發明和流行說明彼時美媒同樣無視經驗證據,執着於以共產主義對立民主自由的冷戰敘事塑造民眾認知。在這種意識形態鬥爭之中,美國國內的種族問題無法被官方和大眾正視,亞當斯就說:「洗腦?中國是在反向洗腦。在朝鮮戰爭之前很久,黑人就已經被洗腦了。只要他呆在該他呆的地方,他就是個好黑鬼。」

誠然,一個政治道德毫無瑕疵的中國,只可能來自於雙方有意無意的虛構。但中共政府和黑人民權運動者之所以能在這一時期建構出(既是理論的也是實踐的)共同戰線,是因為彼時彼刻仍然有「可以想像」的基礎。

當東方不再紅,也不再黑

時至七十年代,黑豹黨領袖休伊·牛頓(Huey Newton)和伊萊恩·布朗(Elaine Brown)趕在尼克松訪華之前到達北京,旅程之中他們感慨讚歎於中國的革命成果和經濟發展。牛頓更是在回國後宣布,因受到中國加入聯合國的啟發,黑豹黨將參與政治選舉。

中國,從黑豹黨武裝革命的導師搖身變成其和平參政的繆斯;但這恐怕是雙方漸行漸遠前的迴光返照。中國外交的逐步「正常化」意味着北京開始積極尋求與美國官方進行對話和合作,非裔活動家的到訪不再唯一和重要。

尼克松訪華之後,中國的政治取向受到諸多懷疑,但其對黑人運動以及非洲解放的意義仍然被廣泛看好。尤其是中國提供30年無息貸款援建坦桑尼亞-贊比亞鐵路,被形容為有史以來最偉大的共產主義海外援助項目。然而,越南戰爭結束之後,中國外交的右傾轉向看起來更為明顯,其國際政治參與不再以第三世界國際主義為前提,而是主要受與蘇聯相爭的地緣政治目標所影響。

在安哥拉內戰中,為了與蘇聯相抗,中國沒有支持社會主義陣營的「安哥拉人民解放運動」(安人運)組織,反而與美國和南非合作,支持了反共的、維護傳統種族階級劃分的「安哥拉民族解放陣線」(安解陣)。美國黑人馬克思主義者傑拉爾德·霍恩(Gerald Horne)與安人運的代表一起編輯發行了一本叫作《安哥拉事實》(1976)的小冊子,批判中共對革命事業的背叛,強調美國黑人運動對毛澤東的迷戀是盲目可笑的。

安哥拉內戰標誌了中國與美國左翼激進派關係的轉折點,甚至造成了70年代「新共產主義運動」內部的巨大撕裂。「新共產主義運動」(New Communist Movement, NCM)是美國70、80年代興起的多元左翼政治組織,被認為延續和發展了60年代的激進主義浪潮,高潮時期有近萬核心成員。針對安哥拉內戰的中國參與,NCM內部進行了激烈爭論,並最終於1976年分立成兩大陣營;其整體組織動員能力因而被極大削弱。歷史學家Max Elbaum在著作《空中的革命》(Revolution in the Air: Sixties radicals turn to Lenin, Mao and Che)中討論了這一轉折。也是在同時,中共政府也逐漸失去第三世界國際主義光環,開始與黑人解放運動脱鈎。

在旅行和通訊技術高度發達的今天,一切似是而非的道德高地都更加難以存續。最近,在中國外交部官員華春瑩表達支持美國抗議活動的推特下,網友們刷屏嘲諷六四事件和香港遊行的照片。另一邊,在美國總統特朗普嚴詞抨擊中國大陸對港政策的新聞發布會尾聲,我們還能聽見記者們高聲發問「明尼蘇達!明尼蘇達呢總統先生?」

東方不再紅亦不再黑,美國自由民主的燈塔也黯然無光。地緣政治的現實操作讓所有指向特定執政者的期待都顯得幼稚虛妄。然而,如果我們能從弗雷澤的這本書中理解到,現代史中,在美國政府的麥卡錫主義反共浪潮和中共意識形態宣傳戰之下,在謊言、偏見和誤讀的雲霧瀰漫裏,真正聯繫黑人和華人的是反種族暴力和反資本剝削的熱情和實踐;那麼,超越民族國家邊界的統一陣線就仍然可以被想像,新的團結就仍然可能被構築。

(歪馬,人類學博士生)

這篇標題應該改為 無知的黑人,被中共利用的半個世紀吧

蔣介石看得最透徹,中共就是共匪。

如果只聚焦於中共的意識形態宣傳,而忽略了中國傳統文化對“夷夏大防”的構造,往往就會拿著團結的統一戰綫貼上中國人的冷屁股。事實上,一般政治冷感的中國人,亦會毫不在意地將“毛子”“阿三”“黑鬼”“台巴子”“死基佬”挂在嘴邊。

毛泽东思想不适合建设,但是非常适合斗争。所谓“与天斗与地斗与人斗其乐无穷”。如何认清主要敌人,如何用利益和宣传团结底层民众,如何拉一派打一派,如何暂时放弃无须坚守的东西,等等。

如果某个群体发现和平改良无望,决意进行更加激烈的对抗的时候,老毛的策略是值得借鉴的。但是事成之后怎样建设,绝对不能听他的。

部分地回应了上一篇关于打破民族国家想象的文章。

不过,世界上不仅仅有中国人与美国黑人,还有很多的文化和民族的人,要把他们都联合起来。

李敦白《我在毛澤東身邊的一萬個日子》清晰地说明了这些西方左派跑到红色中国后的心路历程。

把毛老人家当成理想主义者,没想到人家只把你当成统战的对象。他们就像上山下乡的知青一样,一辈子活在“毛老人家一贯英明伟大,只是被底下坏人利用了”的幻想中。等待着下一波左翼小年轻再次被人忽悠。