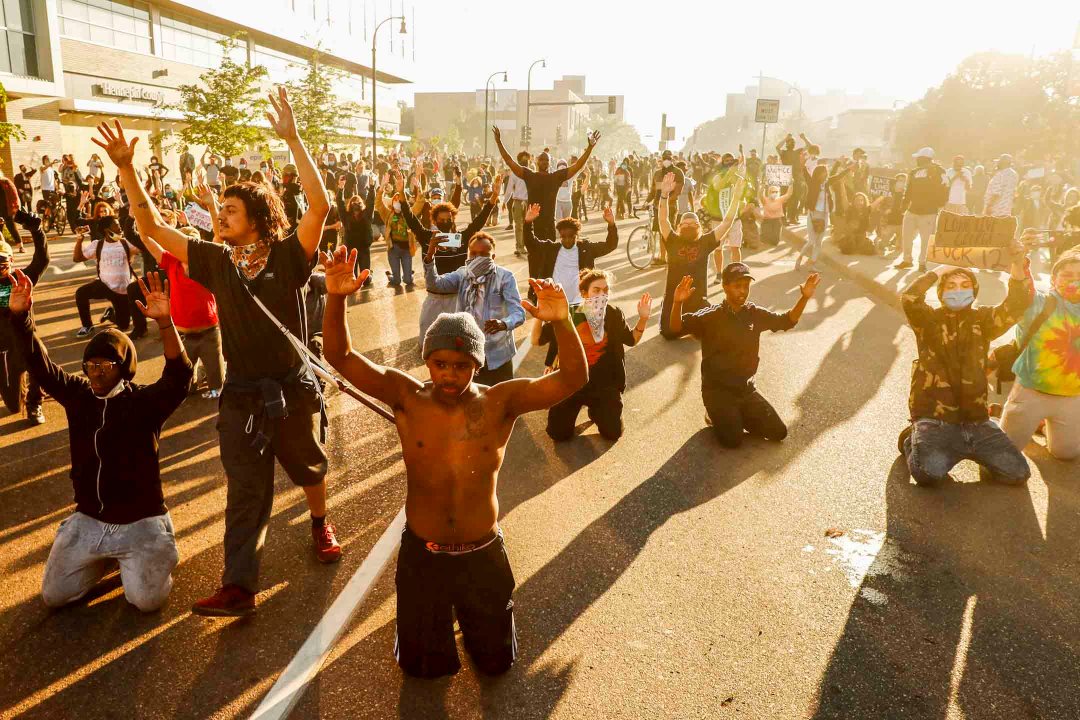

5月28日傍晚6點多,在明尼蘇達大學念大四的中國留學生 Tilly,與一兩百人一起,從 George Floyd 事件發生的地址開始遊行。開始是和平的,儘管 Tilly 說,她立即能夠感到人群的憤怒。

那是處在明尼阿波利斯市市中心(midtown)的芝加哥大道東38街。5月25日,當地時間晚上八點多,46歲的非裔美國人 Floyd 被一名白人警察單膝跪在頸處將近9分鐘。在警察膝下,被手銬綁住雙手的 Floyd 失去知覺,後在急救室被宣布死亡。屍檢確定,Floyd 因脖子被壓制窒息而死。起因是附近一家商店報警,Floyd 使用了一張20美金面額的假鈔。網絡上流傳着路人和周邊商家的攝像記錄,被壓着脖子的 Floyd 曾不停地喊:「我不能呼吸。」(「I can’t breathe!」)

22歲的 Tilly 在美國西北部的明尼蘇達州生活了快四年,對於「我不能呼吸」這句掙扎以及 Floyd 之死所指向的警察暴行,已經不陌生——這些年,美國發生的警察針對非裔美國人的暴行案件層出不窮,甚至在類似情形喊出「我無法呼吸」的,也遠不只是 Floyd 一人。

當天有很多不同的遊行。Tilly 所在的這一支,就先走到了市內曾被叫做卡爾霍恩(Calhoun)的湖泊。這片湖泊因以19世紀親奴隸制的政治家 John C. Calhoun 的名字命名而多有爭議,幾年前被改回在16世紀曾使用的「Bde Maka Ska」(意為白土湖)。到了白土湖邊後,遊行隊伍又轉身返回市中心。連續走了好幾個小時,Tilly 跑去麥當勞買了十包大薯條和十大包炸雞塊給一同遊行的陌生人,相互交談熟悉起來。

身邊尚且平和,但是Tilly 手機上的新聞顯示,「那時已經有人去圍了第三警局,市中心也已經開始燒起來了。」在明尼阿波利斯市和附近的聖保羅市,從抗議轉為的騷擾和搶劫,從5月27日晚上已經開始;到了28號晚上,有成百上千人圍住了明尼阿波利斯市第三警局,並將警局外牆點燃。

那天晚上,Tilly 所在的隊伍返回市中心的 Lake Street 時,經過了一家酒行,她看到有人從店搶了東西正往外走,店也已經燒起來,同時另外有人着急地喊,「有人被困在店裏頭了!」可是 Tilly 一行人卻無能為力,因為擔心騷擾,酒行已經用木板把窗封了起來,門也撞不開。她被同伴拉走,但在一片混亂中為了尋找走失的其他同行者,又返回了酒行附近,這時,店鋪的火勢已經更烈了。

火光中,一排人站在店鋪前。Tilly 問,「那人逃出來了嗎?」有人回答,「沒有。」

5月底後半夜,初夏的暖意已經散去,只有火焰的温度打在 Tilly 臉上;很多樓都在燒,空氣裏混合着各種燃燒的味道,薰着雙眼,打砸的聲音漸漸消失在身後,有人開始祈禱。在那個緊緊盯著火焰的人群中,Tilly 是其中唯一一個亞洲臉孔。

重新認識這座城市

橫貫市中心的這條 Lake Street 很長,是韓裔美國人 Christy Kim 在明尼阿波利斯市最喜歡的街區。今年24歲的 Christy 在夏威夷出生長大,當她在7年前來到位於中西部地區的明尼蘇達州上大學時,第一次有一種「身邊被白色臉孔海洋包圍的感覺」(老家夏威夷的族裔構成更為多元)。Christy 說,直到她到了 Lake Street 才覺得舒服了一些,因為可以「遇到不同的臉孔,吃到不同的食物,有很多本地的商戶和各式各樣的活動。」

不是所有生活在明尼阿波利斯市的人都會喜歡 Lake Street。在北京長大、持美國綠卡的Nancy,從高中起就在明尼阿波利斯市與聖保羅市共同組成的雙城區域生活直到工作,就不常去 Lake Street。在一個以白人社群為主的城市,這條街道附近的社區有很多黑人社群。同樣是高中就來到明尼蘇達州,已經在明尼阿波利斯市生活了8年的北京人 Andy 也一樣,他說:「那邊主要是黑人或一些品行不太良好的白人所在的的地區,就算附近有很大的中超和其他商店,我也可以說好幾年都不會去這一片。」

但 Floyd 之死,很強烈地刺激到了 Nancy 和 Andy。以前,Andy 並不覺得明尼蘇達是一個種族矛盾很激化的地方,「我身為一個亞洲人,也是算少數族裔的一員,但是我並沒有覺得我有被不公地對待,也沒有認為黑人跟白人之間的矛盾有有這麼嚴重。」

Nancy 所就職的一家世界 500 強公司,這些天的內部會議都避不開抗議事件,而一些非裔同事的分享,讓她感觸極深。「一個同事說他兒子非常喜歡穿耐克的 hoodie(帶帽衞衣),有一天兒子穿着這樣的一件衞衣出門,就被媽媽喊住,說,你去換一件衣服,因為你是一個黑人,你在晚上穿件衞衣出門是非常危險的。可能會被別人當作壞人而遭到攻擊。」Nancy 回憶起一個同事的分享,「那才是一個十一二歲的小孩。」

「我要是穿個衞衣出門,誰也不會管,也不會發生什麼,可能還挺酷的,但一個黑人小孩如果這樣穿出門,他可能會有生命危險。」

Nancy 決定,要更積極地去了解非裔美國人的歷史。5月31日的週日,她去了 Floyd 被殺害的現場。車子開在街上的時候,她看到商鋪被用木板釘起,「像一個空城一樣」,但到了 Lake Street 後,又看到「所有人在往那邊走,有人拿着花、拿着吃的,一個黑人大哥抗着兩箱水。」Nancy 說,街道上的情景讓她非常驚訝,「所有種族的人都在,白人、亞洲人、黑人、混血的等等,還有黑人女性擺了水果攤,分發免費的食物給大家。」

在 Floyd 之死的討論情景下,Nancy 對眼前的景象有了一些不一樣的視角。在公司的會上,一位黑人同事還分享了自己兩歲半的女兒的一個故事,「她的女兒在一個遊樂場的小滑梯玩耍時,會主動對路人說 Hi,過了一會,女兒問,媽媽為什麼有些人我跟他們說 Hi 了之後,他們不會 say hi back?為什麼?這個媽媽就非常的痛心……」小女孩還不知道,那些不跟她 say hi 的人很可能是帶著對她種族的偏見。

這天下午的街角,Nancy 看見一個白人女性帶着一個三四歲的小女孩,小女孩問擺水果攤的黑人女性要了一個蘋果,過了一會,又問可不可以再要一個,「那個黑人女生就對白人小女孩說,要多少都可以。」眼前的場景讓她想起同事的故事,Nancy 說,雖然她在明州生活了很多年,其實對美國的種族議題很不了解,「但我不能一直處在一個 denial(拒絕接受)的狀態去說,一切都沒事。」

Nancy 也開始給在中國非常擔心她安全的父母錄現場的視頻:十字路口,滿地都是花,圍成了一個大圈,裏面寫着很多標語;在前一天被燒燬的現場,則有很多自願去清理的人群,老老小小、拿着掃把擦地……幾天前,Nancy 媽媽半夜給她打了十多個電話,「她聽說了明州暴亂,她女兒生活的城市暴亂了,這是一件非常讓人害怕的事情」,但在看到了這天下午現場的視頻後,「對媽媽的衝擊也很大」,因為不止從電視上看到一些暴動的場景。

這些場景,都是現實的一部分。

Christy 患有慢性疲勞症候群,無法參與抗議和遊行,但是她透過自己所在的酷兒(queer)和藝術家社群,一直有很積極地參與 Black Lives Matter (黑人的命也是命)運動,也在社媒上很活躍地分享這次事件的各種信息和分析。據她的觀察,「一切都不是那麼的一清二白。一個會參與騷亂的抗議者,也可以是一個在白天來清理街道的抗議者。」

「我覺得這些相當去中心化的抗議中,有一個共同的信念就是:人們正在死去。」Christy 說,「而且,他們將一直失去生命。」2019冠狀病毒的疫情,並沒有阻止反對警察暴行的人走出家門,事實上,疫情中也有強烈的種族因素:非裔佔美國人口的13%,但在2019冠狀病毒疫情中,截止6月初的統計,非裔美國人的死亡案例就佔了全部的24%。

據明尼阿波利斯市政府的公開信息,該市警察自2015年以來,在執法中使用暴力的統計中,警察所施加暴力的對象中60%是非裔(明尼阿波利斯市43萬人口中,非裔只佔20%)——比針對白人的警察暴力高出了7倍。

Christy 曾在市中心一個咖啡館工作,那是附近警察們剛剛光顧的一家店鋪,咖啡館的常客中就有20多個警察,「他們總是給很好的小費,也很友善」。但是,當咖啡館自己遇到有小孩想要搶走放小費的罐子這樣的事情的時候,咖啡館會選擇不報警,「那些孩子可能還不到18歲,他們需要管教,但不是被警察殺死。」

「在一個串通一氣的系統中,」Christy 說,「沒有所謂的『好警察』。」已經很多年了,Christy 若遇到警察總是會很不舒服,「一個殺害、殘害、不保護自己公民的警察隊伍,不應當存在。」

作為亞裔社群的一員,Christy 花很多時間拉近亞裔與非裔社群的關係。「亞裔移民今天擁有的很多公民自由,都是來自於民權運動,來自黑人社群的努力。」Christy說,「但是,在亞裔社群中,有存在著大量內化的種族歧視,有的時候,亞裔美國人會覺得若把他們與黑人相提並是多麼糟的一件事,而若將他們與白人相比則成了一種稱讚。」

在過往的很多 Black Lives Matter 運動中,亞裔的聲音並不突出,儘管也常年生活在種族偏見的現實中,但「很多時候是因為上一代人,覺得『模範』少數族裔就是要不惹事。」這一次, Christy 察覺到,「最近出現了越來越多的年輕的、本土的亞裔活動分子,他們慢慢,開始與父母親戚就種族問題對話,也越來越多地參與到黑人社群組織的運動當中。」

屋子裏的大象

在各種複雜的情緒中,在明尼阿波利斯市和周邊城市已經生活了十多年的苗裔美國人(Hmong American)、29歲的 Jenny Ramseurs 說,她是「慚愧的」。1970年代末,很多來自老撾的苗族難民來到美國生活,在明尼蘇達州就生活著66,000多苗裔美國人。當那位白人警察跪在 Floyd 脖子上,站在他們身邊的其他幾位警察中,就有一位苗裔警察。「作為一樣被這個系統邊緣化的苗裔的一員,他卻沒有采取任何行動,」Jenny 說,「他袖手旁觀,這讓我覺得慚愧。」

聽到 Floyd 死訊的那天事發後的第二天,5月26日,恰好是 Jenny 和丈夫 Duane Ramseur Jr. 結婚一週年紀念日。一早看到的這條新聞的時候,兩個人的第一反應都是:「為什麼又發生了這樣的事?」Jenny 丈夫是非裔,自己是苗裔,父母在1988年移民到美國,兩個姐姐是在泰國的難民營裏出生的。美國社會中根深蒂固的種族問題,這對年輕夫婦並不陌生。

Jenny 立即想起了同為苗裔的表弟。那是2006年,「那年我表弟,名叫Fong Lee,才19歲,他騎着車出門,明尼阿波利斯市警察認為他帶着槍,Lee太害怕了就想跑,結果就被警察射殺而死。而且,不只開了一槍,(警察)對着他的胸腔和後背開了很多槍。」

32歲的丈夫 Duane Jr. 是一名數據分析師,在他身邊的人中,最對這次事件感到失望的是他的父親。父親老了,時至今日,仍然要目睹「不斷在重複的歷史」。Duane Jr. 說,像以前一樣,父親也希望這次的事件能得到正義,但如今這些訴求裏夾雜了更多的傷痛,「還要多少條命?還要到什麼時候,才能停止這樣的事情?」

5月30日的週六,Jenny 夫婦決定與朋友一起參加當天下午的遊行。在 Jenny 看來,整個下午的遊行都很平靜,很多志願者在現場,遞水、食物,很多人,但可能因為疫情的關係,都還儘量保持距離,Jenny 也戴着口罩。她說,整個下午給人的感覺是大家想要一起悼念,有一種「我們在一起」的團結感。這也是兩人第一次參加遊行。

在晚上8點的宵禁開始前,兩人就離開了抗議現場。但是幾個小時的和平遊行下來,她還是覺得有些精神透支,「好像把自己作為一個有色人種女性的過往所有的經歷和創傷都帶出來了。」尤其是想到了自己的父母,「他們在20多歲的時候移民到這個國家,試圖學習這裏的語言,在這個系統裏生存下去,一個由白人書寫的系統裏。」沒有選擇,只要是非白人的族群,就「必須生活在一個不是為我們服務的、所謂的『有色人種』(people of color)的系統裏。」

Jenny 是在十來歲時與父母從俄勒岡州搬到明尼阿波利斯市的,她記得,剛搬過來沒多久,父母打算在當地買房,有一天,就開着車帶著Jenny,在市郊看看房子,卻在路上被警察攔了下來。警察以他們的車牌號掛的是之前生活的俄勒岡州車牌為由,給他們開了罰單。「當時不覺得,後來越發意識到,那張罰單就是隱含的偏見,我們那天到的是一個只有白人生活的市郊社區。」

在隨後的小學裏,Jenny 還記得,學校會反復說警察是為社區服務的。然而,在十多年後的今天,每當丈夫或她自己開車出門,然後看到就算只是一個警察,「就會很焦慮……腦子裏迅速考慮,如果我被攔下來得怎麼辦,他只是想跟我說幾句,還是會有一杆槍指着我?」

在採訪中,Jenny 提起,有一個苗裔朋友問她:「這兩天,有多少白人朋友關心過你嗎?」頓了頓,Jenny 說,這個問題其實很值得問。「我的白人朋友顯然知道我是有色族裔,也知道我的丈夫是黑人;他們也知道自己是白人,對嗎?」但在自己認識的那麼多白人朋友中,在事件發生的這麼多天裏,只有一兩個人發來信息。「他們也許在以自己的方式應對這一切。」她說,「但我是有一些失望的。」

並非需要大張旗鼓的表態,只是簡單的問候,去意識到結構性的問題的存在。 Jenny 的失望所在,因為這就像是屋裏的大象,事到如今,依然沒有被真正看到一樣。

她也會想到,如果自己有孩子的話——一個非裔和苗裔的混血孩子——會生活在一個怎樣的未來?「我們會在接下來的20年、30年裏重複一樣的錯誤嗎?會出現新的種族歧視嗎?種族歧視這個詞還會存在嗎?」

「若沉默,等於默許」

5月28日的那個晚上,伴着身後的店鋪熊熊火光,Tilly 又隨着剩下大約十多人的隊伍繼續到了城市北邊的第四警局。警局裏的人可能是看到有遊行隊伍的出現,Tilly 說,20分鐘之後就來了大概七八輛警車,集結在了警局後面的停車場。在警局門口,遊行隊伍則喊着「我舉着手,別開槍!」(「my hands up,don’t shot」)的口號。

但很快,又來了一群手裏有武器——「左輪手槍、彈簧刀、穿著印有『I can’t breath』(『我不能呼吸』)的上衣」——的非裔抗議者。「還有人把單獨停在警局對面的一輛警車給砸了,並點着了火,」Tilly 回憶道,「然後,警車嘣地一聲炸了。」

很快,20多個警察拿着警棍、催淚彈走了出來。現場氣氛緊張,Tilly 在的這支遊行隊伍裏的人,也都決定差不多要離開。Tilly 隨著另外兩人,跳上一輛皮卡的車鬥,但還沒走出幾個街區,他們就在一個紅燈路口,遇到了一群坐在黑色警車裏、拿着槍的特警。

這時夜已深,經歷了晚上的種種,又看到全副武裝的特警,Tilly 開始非常生氣,她和身邊人衝著那些警察喊:「你們拿槍做什麼?你們想把他們都打死嗎?」

這些話,立即惹惱了那些警察,警車車門打開,四個警察拿着槍走近了皮卡,三人拿槍指着車鬥上坐着的 Tilly 和另外一個人,一人拿槍指着司機。「拿槍指着我的警察一臉戲謔,像是在說,『你們又能做什麼?』」Tilly 說,「然後其中一個衝我們說,給你們兩秒鐘離開,不然就開槍了。」

幾天後再回想起這一段,Tilly 說,她第一次明白了「美國警察到底有多願意使用暴力」。當時的情景,「我不可能做出任何攻擊的,我只是坐在車上對着他們喊,問他們為什麼想要對公民開槍?然後他們就走下車,走過來,然後拿槍指着我們。」

這天參加遊行的經歷,讓她心痛難受,但在隨後的幾天裏,Tilly 依然決定要參與到街頭的遊行。在接下來的幾天裏,她被警察射出的橡皮子彈打中大腿、衝在了布滿催淚彈煙霧的前線、又被警察手中的胡椒水噴到……大腿上依然有橡皮子彈留下的疤痕,「形狀像一顆血紅的眼睛」。

被橡皮子彈打到的時候是在5月30日晚上參加抗議的時候,還是在 Lake Street 的一個十字路口。當時警察沖抗議人群發射了催淚彈,Tilly 就拿着一罐牛奶衝向遊行前方「想要去幫助被催淚彈打中的人」沖洗雙眼。「就好像是在跑的時候,突然大腿上好像被刀紮了一下,」Tilly說,「但因為腺上激素的原因,當時不是特別感覺到。」抗議隊伍中另一位領隊也被打中,打在了肚子上,「領隊一下整個人就癱在地上了。」

儘管會遇到風險,參與遊行是她與伴侶商量後,深思熟慮後的個人選擇,她說:「不是黑人的我們,永遠都不會理解他們所經歷的是什麼。我的憤怒並非不理智,而是知道當暴力機關凌駕於法律之上時,抗議是讓當權者和這個世界聽到被壓迫者的聲音的必經手段。」

也有可以不讓自己身處險境的方式去抗議,但對 Tilly 而言,「如果因為(安全顧慮)就不出去了,這是對系統性壓迫的一種認輸、一種低頭,我不能忍受自己成為這樣的一個人。」

年輕的 Tilly 是跨性別社群中的一員,希望以「她」來指代自己。在她眼中,這些抗議不只是白人與黑人之間的事情,她不願沉默,「若沉默,等於默許。」

「有一個詞叫做『solidarity』(團結),說的是所有被壓迫者的利益是相似的,」Tilly 說,「當這次疫情發生時,很多亞裔被歧視,跳出來發聲,然後還責怪別人不替亞裔發聲。你不能在自己利益受到侵害的時候才發聲。」

因 Floyd 之死而引發的示威、悼念,還在明尼阿波利斯市繼續。在事發後的十多天以來,這些示威和抗議,也已經蔓延至全美、甚至世界各地。

CHINESE student demanding social justice and "solidarity". LAUGHABLE

@Fai 同意

不过现实不乐观,虽然有看到pyq里有人在反思之前对香港的态度,但是还是等多人是直接把这次黑人运动也称为"暴动"。

@大头哥 然而你这个所谓的「官方报告」完全是 fake news。以下引用:

「引发全美各地广泛示威抗议的乔治·佛洛伊德(George Floyd)死亡事件,官方验尸报告公布,法医断定为他杀。

报告指,46岁的佛洛伊德在被明尼阿波利斯警察压制期间心脏停搏。

官方报告将佛洛伊德的死因定义为“警察执法过程对颈部压迫等行为过程中并发的心脏骤停”。」

「亨内平县的法医已经宣布,弗洛伊德死于凶杀,其死因是“执法人员制服、禁制和压迫颈部并发的心肺骤停。”

在更新的尸检报告中,法医表示,弗洛伊德因颈部被明尼苏达警员束缚而供血不足,最终死亡。」

天下警察一樣黑

好與壞只視乎當權者

實質是政權殺人機器 從來都是

fuck the government

我很好奇他們對香港警察有什麼想法。

在關於Nancy的那一段,你們把denial寫成了denail。

亚裔当然不应该保持沉默,但报道的前提应该客观全面。在此仅举一例说明文章的偏颇:文中开篇称尸检确定George Floyd因压制而窒息身亡。这是严重不准确的报道。目前官方和家属聘请的尸检有截然不同的死因报告。官方报告中检出covid病毒及血液中检出的毒品都是导致死亡的主因而为外部压制。

西方媒体如纽约时报等报道时大多同时提及两种报告以供读者参考,最终结果尚未可知,但将家属方结论作为事实论述却不只字不提完全相反的官方结论,不免让人怀疑报道的客观和全面。

大陆的美国留学生是一个非常复杂的群体,在这里可以分享一篇六年前曾引起巨大反向与争议的文章,从中可以管窥奥巴马时代这个群体中精英分子的诉求——也就是说,亦可以感受到与川普时代的巨大反差,这些诉求在当下几乎都难以达成了:http://www.gq.com.cn/celebrity/news_12113ca0714a5fef.html

居然把約翰卡爾霍恩簡簡單單稱為奴隸主……就像把嬴政稱為屠夫一樣,無助於讓不明真相的外部理解。

希望如Tilly這種背景的中國留學生,在置換成中國的環境時,也能想到「若沉默,等於默許」。

我一直在等海外中國人對中國的選擇。是的,我就是在說黑白對峙這樣的議題對中國留學生的正義感相對容易。

角度精闢,好文章。

面對痛苦、憤怒和絕望,一律把嘴巴捂住,做一個溫順的啞巴,詐作貢獻。情感和聲音要經過篩選;瞎子說自己看見的全是真相,聾子說自己聽見的全是心聲,傻子全都相信了。仗馬寒蟬,行若狗彘,所謂歲月靜好,便是這般。(我無法說得更多,因為“老大哥在看著你”)

—— 一个墻內人無奈的呻吟

好文!对亚裔在这个运动中的想法媒体报道的不多,这篇补上了空白。