「我是很怕死的,大概從一個月前就開始避免公共交通了。」小依是英國皇家藝術學院(Royal College of Art)的中國籍博士生,目前居住在倫敦。 為了應對可能發生的情況,她臨時擬定了一個「宅家計劃」。

小依從武漢疫情剛剛爆發的時候就開始緊張了,因為當時有傳聞稱,一位武漢女性在封城之前從武漢飛到北京,又從北京飛到了倫敦,是倫敦的第一例輸入型病例。「但當時周圍的華人朋友大部分也都很Chill(不在乎),春節的時候大家還一起吃了年夜飯,還到外面去慶祝了。兩週之後還有人叫我去吃海底撈,我經過兩三天的「心理建設」之後才答應。」

信息焦慮與輿論漩渦

據小依回憶,倫敦的疫情開始嚴峻起來,是在一個月之前的二月底,「雖然當時只有十幾例確診,但按照當時的情況來看的話,疫情(接下來)是很難遏制住的,只是在多大程度上破壞掉正常的生活秩序的問題。」

她本來買了100個口罩準備捐給武漢,後來被朋友勸阻了,「他們(朋友們)說,你傻嗎?100個口罩能頂什麼用?你還是自己留着吧。」那時候英國已經買不到口罩了,留學生之前買了大量口罩運往武漢。 」

在戴口罩的問題上,小依也遭遇了和英國當地人的分歧。

她學校裏的一位老師就認為,戴口罩在某種程度上散布了恐慌。「他說我能理解你是為了不傳染別人,也是保護自己,但你戴口罩就說明你有潛在的被感染的風險,別人看到你戴口罩了,可能會覺得他們也應該戴口罩,但他們已經買不到口罩了,這是不是會造成恐慌呢?」在小依看來,許多英國人覺得,恐慌和歇斯底里(panic & hysteria)造成的危害比疫情本身更大,「我覺得英國人對戴口罩的態度能說明他們對很多事情的看法。」

在意大利和西班牙的疫情越來越嚴重之後,小依開始考慮要不要回國。「因為英國的措施依然是非常温和的,不是雷厲風行的。(他們)的確在處理,但不是把它作為頭等大事來處理的。後來還有一個朋友跟我說,他對比了每千人ICU床位數,發現英國是非常低的,我就有點擔心了。」

據統計,英國每十萬人的ICU病床數是6.6張,而同期的德國是29.2張。

本來已經囤積了不少食物準備自我隔離的小依,在這時又發現了她「宅家計劃」的一個漏洞——藥品。「我的朋友給我開了一個藥單,是那種可以在藥粧店買到的非處方藥,我打算照着藥單採購的時候,發現網上和實體店全部賣光了。」

這時從倫敦直飛回中國的機票價格已經比平時翻了三倍,只需要一次中轉的票基本也賣光了。但最終讓小依決定留下的,是隔離政策的不確定性。「當時我考慮從上海入境,因為我知道北京的隔離政策肯定是最嚴的,首先要確保的肯定是首都的安全,而不是我的安全。我覺得這些措施是合理的,可以接受,但後來看了特別多機場人擠人的照片,以及朋友們轉發給我的歸國人員自述的隔離經歷,太勸退了。」

在採訪中,許多歐洲華人與留學生都表達了類似的擔憂,認為疫情大爆發在所難免,不信任當地政府的防疫措施及醫療系統反應速度和承載能力;在健康人要不要戴口罩的問題上與當地人存在分歧;擔心一旦宣布封城或者出台更加激進的措施,生活必需品會缺乏保障,等等。在其中一些人的考量中,這些擔憂戰勝了長途旅行的風險,和落地隔離政策的不確定性。

但最終是否選擇回國,還取決於一些個人原因。比如,許多歐洲的大學已經停課或改為網上授課,甚至關閉了校園,留學生留在當地沒有意義;已經工作或者成家的人,則很難說走就走。再比如,有受訪對象本身有慢性疾病,留在國外得不到有效抑制,擔心疫情期間去醫院感染風險大等等。

海外華人和留學生普遍依賴當地的華人社群,在疫情期間,這些社群——通常以微信群的形式保持互聯——也充當了「信息中轉站」的角色。小依提到:「比方說一個三四百人的大群裏面,肯定有人非常恐懼,這種恐慌也會傳遞給別人。」華人圈子裏傳播的一些假新聞,也在這些微信群中發酵。小依記得曾經有一則消息說,一個曼徹斯特的學生感染了2019新型冠狀病毒,沒有去醫院,在自己的宿舍裏去世了。這則消息流傳很廣,以至於後來中國駐英大使館直接官方闢謠。

在某種程度上,信息成為了一種人人都想佔有的資源。「一些朋友也會想要自己建小群,大家都怕自己的信息不夠豐富、不夠暢通。建小群的理由是,有一些信息你可能會轉到更親近的人的小群裏,而不會轉到幾百人的大群裏,這種心態非常好玩。」

國內外的信息不對稱也困擾着留學生,國內的一些自媒體對歐洲疫情不負責任的誇大,讓他們的家長也陷入了恐慌,關於要不要回國的爭論讓家庭關係緊張起來。沒有回國打算的留學生需要不斷地說服、安慰家長,這也加劇了他們自身的焦慮情緒,「最怕的就是父母開始哭哭啼啼」,小依說。

在中國國內,輿論對於歸國人員的態度,也經歷了轉變。一開始,輿論主流是「國內疫情進入尾聲,國外水深火熱,華人和留學生紛紛回國避難」。很快,輿論就轉變為強調回國避難的風險,呼籲海外中國公民仔細斟酌,甚至開始污名化歸國人員,說他們是「千里投毒」。

從3月中旬開始,一組關於海外疫情的公眾號文章引發了關注。這些文章從標題到內容都高度相似——多以《疫情下的X國:店鋪關門歇業,有家難回,在X城待着太難了》為標題——顯然是批量炮製出來的,只是替換了必要的地名、人名、天氣等信息。

據上海的《澎湃新聞》報導,發布這些文章的60餘個公眾號,都是針對海外某一城市或國家的華人群體的,常用的賬號名稱有「掌上X國」、「XXX華人信息港」等等,它們分屬於三家公司,而這三家公司都註冊在福建省福清市——一個知名的海外中國移民輸出地,而這三家公司,都與一個叫郭紅的人有關,可以認為它們是同一個運營主體。

有人認為,正是類似的虛假報導在海外華人群體中間引發了恐慌,導致大量華人集中回國,給輸入人口的防控制造了壓力。

而就在這些誇大海外疫情的報導引發了輿論關注之後,這一公號矩陣風向一轉,又推送了一波以《留在X國的華人華僑:囤積食物自我防護,思來想去還是暫時不回國好!》為標題的文章,鼓勵華人留在海外。

歸國後的48小時

生活在馬德里的小樽在3月18日凌晨5點降落在北京首都機場T3航站樓。那時,她還沒料到之後的兩天她會經歷怎樣的曲折回家路。

小樽曾從事足球相關工作,在她看來,西班牙疫情的爆發與幾場關鍵的足球比賽有關。2月26日,西甲勁旅巴塞隆納與意甲球隊拿玻里的歐冠淘汰賽在拿玻里的聖保羅球場舉行,數以千計的巴塞隆納球迷跟隨球隊去了意大利;3月2日,西班牙的國家德比(巴塞隆納VS皇家馬德里)在可容納8萬觀眾的班拿貝(伯納烏)球場舉行,剛剛去過意大利的巴塞隆納球迷又大批湧入馬德里。3月8日,西班牙全國還舉行了婦女節平權大遊行,僅馬德里就有12萬人參加,很多政治人物——包括西班牙首相的妻子貝戈尼婭(María Begoña Gómez Fernández)——都參與了這次遊行,這一天也成為西班牙疫情爆發的一個節點。

3月13日,西班牙政府宣布進入緊急狀態,出台了第一波強力防疫措施。這天,小樽已經持續了一個月的咽喉炎再次復發。「我從2月開始咳嗽,看過三次急診,都被診斷為咽喉炎。醫生只給我開了用於止痛的布洛芬(Ibuprofen),但症狀一直沒有好轉,斷斷續續復發。13號這天,我嗓子疼得很厲害,冒着風險去看了急診,排除了新冠(Covid-19),但醫生告訴我,如果想做進一步的檢查,要預約耳鼻喉專科,在疫情期間,不知道要等到什麼時候了。」

擔心咽喉炎再次復發就醫困難的小樽決定回國。「當時已經有很多國家開始限制疫區國的旅客過境,轉機的機票也很難買了,我很幸運搶到一張17號馬德里直飛北京的機票,單程票價要2萬1,大概是平時的4倍。」

小樽說自己趕上了回國潮的最高峰(3月15日到18日),國內的隔離政策也是一天一變,但她還是沒有想到,17號中午11點從馬德里起飛後的兩天,將會以這樣的方式度過。

小樽所乘的航班於3月18日凌晨抵達北京。在飛機上,所有乘客已經開始填寫疫情期間的特殊入境表格,表格的內容每天都在變,以至於飛行期間又更新了最新版本,最開始填的作廢了,只能落地後重新填寫。「每一版都比前一版更細緻、更嚴格。我如實上報了自己咽喉痛,被列為了重點關注對象,在過海關之前就被帶到了一個單獨檢查的地方,有醫生一對一地詢問我們的情況。」

「先是用水銀温度計測體温,然後詳細了解我們的情況,醫生會綜合所有的信息做出一個判斷,是做完咽拭子採樣之後就放行,還是不能排除疑似,需要做進一步的醫學篩查。我就屬於後者。」

隨後,需要進一步篩查的旅客被分成3到5個人一組,用救護車接到北京市的傳染病醫院地壇醫院。在小樽到達的兩天前,SARS時代用來集中收治病人的北京小湯山醫院開始承擔歸國人員核酸檢測的工作,此前一直只有地壇醫院一地。上午11點左右到達地壇醫院時,小樽發現她們是當天的第一波旅客。然而仍然有人排在她們前面,這些都是前一天(3月17日)到達的旅客,他們已經在這裏滯留了一夜,等待核酸測試結果。

「地壇醫院開闢出了一小塊門診用於接待我們這些歸國人員,大部分等候的旅客只能待在戶外的小花園裏。我們開始掛號的時候,已經是下午4點了,按照先後順序,每個人拿到了一個號碼,我是第100號,70號之前,都是前一天到達的旅客。」

和正常門診的流程一樣,小樽和其他入境旅客等待叫號,看醫生,按照醫生的要求去做檢查,檢查包括血常規、肺部CT和核酸檢測,所有檢查加起來一共花費500塊人民幣左右,費用自理,可以走醫保。前兩項檢查都是一個小時出結果,但核酸需要至少六個小時。「我做核酸取樣的時候,已經晚上9點了,這意味着我當晚肯定拿不到檢查結果,肯定要在醫院過夜了。」

當天,北京遭遇了春天的首場沙塵暴,局部地區陣風達到10至11級。醫院為等候檢查結果的旅客在住院部安排了一些床位,也在門診外的露天空地上搭起了能容納二三十人的帳篷,帳篷裏提供棉被。但住院部床位有限,帳篷里人員密集,小樽擔心有風險。在北京的姐姐給她送來了一頂小帳篷和一些吃的,讓她在小帳篷裏將就了一夜。據她回憶,和她一起在風聲大作的室外過夜的,還有約50人。

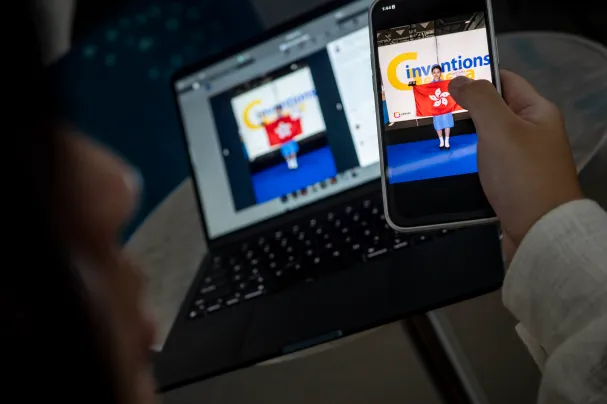

第二天早上6點鐘,小樽在醫院的自助機器上列印出了自己核酸呈陰性的結果,但還需要醫生開具診斷報告。「但整個上午都沒有任何人叫我們的名字,沒有任何人通知我們接下來該怎麼辦。可能也是因為有記者來採訪,醫院上下都在配合他們採訪、拍視頻,同時還不斷有當天新入境的旅客到來。」小樽說,直到看見前一天晚上在住院部休息的人已經陸續上了大巴車,她和其他等在門診部的人才集體去找人詢問情況,催促院方儘快開具報告。「『鬧』過一番之後,就開始有人叫我們的名字了。」

拿到報告之後,一行人被大巴送到了位於一座會展中心的臨時轉運處,各省駐京辦負責轉運的工作人員都在那裏。小樽要返回上海,在那裏找到了上海的轉運負責人。負責人帶着她和另外五個人回到了機場,他們要乘坐當天(19號)晚上10點的航班飛往上海。她從西班牙帶回來的行李,這時還滯留在機場,前一天作為「重點關注對象」,她從海關直接被送往醫院,還沒來得及取行李。

「全程的每個環節都是有人組織、有人陪同的,帶我們去醫院的人把我們交到上海的轉運負責人手裏,轉運負責人陪我們辦完所有登機手續之後,又把我們交到機組人員的手裏。到達上海之後,我們又在機場安檢人員的陪同下再次填表、做健康檢查、取行李,然後被送到虹橋機場的轉運中心,這裏有上海各個區的轉運負責人。」

本來以為將近兩天的入境流程就要結束,可以回家隔離的小樽,這時又從徐匯區的轉運負責人口中得到了一個令她崩潰的消息。「徐匯區的政策是,如果選擇居家隔離,就要再做一次核酸檢測,8小時出結果。我說我在北京剛做過,他就讓我到了『地方』,把地壇醫院的診斷報告給工作人員看。」

那個「地方」是一個體育館,裏面每隔兩米擺着一張躺椅,「有點類似方艙醫院,等待核酸檢測結果的旅客可以在躺椅上休息,還有免費wifi,場地中心擺着一台電視,比北京條件好很多。」

20日凌晨3點鐘,小樽到達體育館,又在這裏等候了三個多小時,六點半的時候,她終於登上了回家的大巴車。這距離她降落在北京機場,已經過去了整整兩天。

小樽說,這兩天她最大的感受就是,為了防止海外輸入型病例,國家的投入是不計成本的,甚至是「反人性的」。每一個環節上的每一個人都做出了巨大的犧牲,不論是監控者還是被監控者,不僅是不眠不休,而且冒着被感染的風險,「這一路太不容易了,所有人都很不容易」。

但出乎她預料的是,這一路上遇到的所有人都心態很好,除了在地壇醫院要求診斷結果時的短暫激動之外,都在儘量配合。「我可能是最崩潰的一個吧,在地壇醫院做核酸檢測的人裏面,百分之七八十都是打扮得非常潮的留學生,他們心態都挺好的,也沒有『公主病』,有幾個20出頭的男生就點了麥當勞,站在外面熬了一夜,有一個從英國回來的留學生甚至還在等候驗血時坐在診室外面的走廊地上寫論文。」

她猜測這種心態和網絡上的輿論有關,「我覺得可能是因為當時網上的輿論已經對歸國人員很不友好了,大家都想盡可能地配合,儘可能地表現好。」

全球化與風險

隨着大批國際航班取消,中轉國政策不斷更新,入境檢查、隔離的政策持續收緊,海外中國留學生回國,已經變得非常困難了。

倫敦國王學院在讀博士小王在接受採訪的時候就談到,留學生的精神狀態普遍很緊繃。一方面,歐洲的疫情眼看着越來越嚴重了,確診和死亡人數不斷攀升,很多城市已經開始實行封城;另一方面,中國和中轉國的入境、過境政策也越來越嚴格,離開越來越成為了不可能的選項。「留學生每天接收的都是負面信息,很多人為了查機票凌晨四五點鐘才能睡覺,還有人同時買了三個航班的機票,同時被取消了。」

同時,針對中國人的種族歧視,並沒有因為歐洲內部的疫情爆發而停止,小王說,幾乎身邊所有朋友都遭遇過攻擊,被人指着喊「coronavirus」。「我們感覺自己變成了孤島,在英國受歧視,中國也不歡迎你,只有留學生之間互相取暖。」

除了直接的種族歧視,許多中國留學生還感受到一種文化上的他者的隔閡感。小依在3月19日的疫情日記中記錄了在金融行業工作的朋友的觀察:「身邊的白人老闆和同事們,是真的從未平等地、以人及己地看過中國的新聞——這些分析員是追着中國的新聞看的,他們從封城開始就關注疫情的進展,因為這事關全球的金融市場,但他們仍不覺得這和自己的生活有關;等到再近一點,意大利也陷入困境,但辦公室裏仍然在以『流感』談論着新冠(COVID-19)——為什麼呢?

「因為仍然覺得那裏是中國、是意大利吧;因為這裏是英國,一直體體面面的英國。這裏的人們在心裏仍有不願承認的或者不自覺的傲慢:中國和意大利的災情嚴重應該是因為那裏的管理混亂,因為醫療能力不夠,因為中國是個體制不同的國家——如果疫情真的暴露出什麼全球化的問題,那就是即便交通和通訊技術讓人們連在一起,但在英國社會裏,理念上中國仍然是一個他者,並不在自身經驗之中。」 小依寫道。

一方面,病毒在全球範圍內的大爆發,足以證明在病毒傳播的普遍性和無差別性面前,這種建立在制度和文化優越感之上的傲慢,只會帶來對風險的視而不見;但另一方面,制度和文化的差異,的確影響着不同國家應對疫情的策略,這種差異也是讓中國留學生在海外感到不安和恐慌的原因之一。

在一次與德國留學生的對話中,病毒疫情下的「網紅醫生」、上海華山醫院感染科主任張文宏就談到:「中國做得好在兩方面,一是輸入人口的管控,這是全球都能做到的;而是社區的管控——這個可是除了中國全球都做不到的。」張文宏指出,防控的策略分為兩種,一種是 lock down(封鎖),一種是 slow down(延緩),歐洲很多國家——比如德國和英國——採取的都是 slow down 的策略。這種策略與 lock down 相比,是無法短期見效的,但對於對於這些國家來說,這是正確的選擇。

德國韓裔哲學家韓炳哲在近期發表在 write.as 上的一篇文章也指出,亞洲在應對2019冠狀病毒疫情上比歐洲做得更好,主要取決於幾點「優勢」:首先是專制的文化條件下,民眾更順從,日常生活的組織也比歐洲更嚴格;其次是大規模的數字監控,移動網絡供應商與政府機構共享數據,無處不在的監控攝像頭產生了大量的影像資料,方便追蹤(潛在的)感染者;最後一點是戴口罩的文化習慣。

他同時指出,防控病毒傳播需要的是「免疫組織化」的社會,這樣的社會由邊界和圍欄構成,但全球化廢除了所有的「免疫門檻」,以便為資本鋪平道路,促進商品的加速流通。在韓炳哲看來,COVID19病毒帶來的恐慌,一定程度上反映了我們已經生活在一個「對敵人不設防」的社會中,病毒對全球化帶來的過度生產、過度交流的現實提出了新的挑戰。

全球化加速了病毒的跨國、跨洲傳播,但另一方面,病毒的傳播也揭示出全球化的另一重現實,那就是它仍然是圍繞一個或多個中心向外輻射的結構,處於這一結構邊緣的國家,不僅只能有限地享受到全球化的紅利,還要加倍地承受其惡果。

幾位留學生在接受採訪時都談到,由於航班大批取消,中轉國針對過境旅客的政策的持續收緊,在歐洲其他國家中轉首先成為不可能。大批留學生轉而選擇在泰國、新加坡等地中轉的航班,但這些國家也相繼出台了政策,要求過境旅客提供健康和保險證明,由於歐洲許多國家不給無症狀的民眾進行核酸檢測,更開不出健康證明,所以原本買了在東南亞國家中轉機票的留學生,不得不退票,改為在非洲、中東國家中轉。

但事實上,疫情在中東和非洲的大規模爆發已經不可避免,歐亞之間的過境航班無論是對旅客還是對當地人來說,都意味着巨大的風險。

歐洲-東南亞-中東/非洲,可以被認為是全球化系統中的三個層級,它們之間既是聯通的,又是不均衡的,這種不均衡不僅體現在利益的分配上,也體現在風險的分配上。

不均衡的風險分配,同樣體現在不同階級之間,3到4倍的民航經濟艙溢價已經給疫情期間的跨境流動增加了階級門檻,更有人為了規避旅途中人員聚集的風險,選擇乘坐私人公務機回國。在一些網傳的無法確證來源的聊天截圖中,從歐洲飛回中國的公務機一個座位售價在20萬人民幣上下。記者曾試圖聯繫包機服務的提供商和預訂者(後來由於政策原因,很多公務機被禁飛),但他們都拒絕了採訪請求。

在這一全球化進程處處碰壁的時代,2019新型冠狀病毒或者似乎召喚着一種新的關於普遍性和特殊性的政治——它既是關於普遍的風險,普遍的生存境況,普遍的死亡的;也是關於不同的制度、政策邏輯,區隔的人群,和不等價的生命的。而由於種族、國籍、文化歸屬、政策偏好和信息不對稱等種種原因,在重新築起的邊界和有條件的流動之間無所適從的留學生,在某種程度上成為了疫情期間的「無家可歸者」,一種生物危機中的難民。

(應受訪人要求,小王、小樽、小依為化名)

有什么难以理解的?欧洲疫情爆发了很可能发生医疗资源挤兑,国内疫情接近尾声医疗资源充裕,留学生从欧洲回国和武汉人在封城之前逃出来难道不是一样的原因?自我隔离说着轻松,很多学生宿舍并没有长期囤积食物和日常做饭的条件,更何况很多地方比如英国已经出现了严重的超市缺货情况,采购物资过程中就很可能被感染。出现症状也得不到检测,万一是中招了不幸发展成重症很可能也得不到及时治疗。

在外隔离?宿舍关闭了,在大街上隔离吗?

是的,戴口罩本身可能与防疫帮助很小,然而却能提高紧张感,从另一个方面加大防疫力度。但需要注意的是很多人有机会戴口罩的原因是另外的很多人选择不戴,也因此针对后者的嘲讽与偏见是无礼的。最后关于留学生回国,主要原因当然是信息偏差,恐惧让他们不顾一切逃离。然而还要相当一部分人是因为一些不可抗拒的客观因素,比如说学校宿舍关闭,他们成为不加引号的无家可归者,还有未成年的留学生,在当地学校停课以后得不到足够的看官照顾。对比中国疫情爆发时,各国政府无论真心还是假意,都在从武汉撤侨,此时的海外留学生归国心切也理所当然。回家是不需要理由的,在除了中国的很多国家里,再严格的封城令,都不禁止任何人回家。

不太懂這些千里回來的人在想什麼,不出門不就好了。反正在國內也是這樣。

一直有个疑问,就是为什么国外留学生要这么突破重重难关回国?都是博士生了,相信都有20多30岁了,自己一个在国外隔离不好吗?千里回家中途也很危险,在外隔离也是隔离,在国内隔离也是隔离,以不变应万变难道不是上策吗?

好有人兩邊唔係人既情況 ..疫情完結後 係唔係大家會當冇事發生過咁 繼續 留美留歐留學!? 定 會 寧願留國內 ? 似乎會變得唔同定照舊....真係當事人先知了

中国永远是你们最坚强的后盾

我就是一个伦敦的留学生,但是可能由于我一直以来对我所属文化群体和中国人这个身份认同的距离感,现在反倒并没有感觉特别大的困扰,华人微信群也没有加过。只是突然之间亲戚朋友开始经常发微信来关心我的情况。另外对于戴不戴口罩的问题考虑了很久。由于自己同时接受两种文化阵营的信息,所以对于双方的论点都有认真考虑。本来是适应所处社会环境而坚决不戴口罩,后来还是决定戴口罩,希望口罩的符号意义有助于提高人们特殊时期的紧张感。可能因为疫情加速蔓延以来出去的少,目前也还没有被歧视的经历。我也并没有感觉到区隔感,反而是觉得各国之间的距离被拉近了。一个原本属于中国的地方问题现在变成世界问题,各国政府采取类似的措施应对这一全球威胁,人民群众也经历了类似的社交隔离,彼此因特殊的文化历史与国界而制造的区别显得愈加模糊。