「全民強制社保」近日在中國引發強烈爭議。這項被誤傳為「社保新規」的政策源自中國最高法發布的司法解釋,其明確:用人單位與勞動者約定或者勞動者向用人單位承諾無需繳納社會保險費的,人民法院應當認定該約定或者承諾無效。

這意味着,多年來被默許的勞動者「自願」放棄社保的約定均屬無效,企業如以此為由未繳納社保將面臨高額賠償,情節嚴重甚至面臨行政處罰。

一時間衆聲喧譁。有人認為「強制社保」終結了「血汗工廠」,保障了勞動者醫療、養老底線權益;反對者則擔憂小微企業成本激增,可能加劇失業風險;也有論者認為,「不是勞動者需要社保」而是「社保需要勞動者」,認為「強制社保」在當下出台是為緩解財政壓力。

事實上,由於經濟下行、失業率攀升,中國社會近幾年已出現年輕人斷繳社保的現象。而社保中,特別是養老與醫療保險早在十餘年前就拉響了「收不抵支」的警報。隨着老齡化加深,「養老金耗盡」的危機因「強制社保」爭議引發全社會焦慮。

中國民政部預測,到2035年,中國60週歲及以上人口占全國總人口比例將超過30%,邁入重度老齡化社會。而今年3月發布的《中國養老金精算報告2025-2060》推算指出,城鎮職工養老金累計結餘將在2044年耗盡。

這一時間點比此前預測的2035年推遲了9年,但危機並未解除。中國養老金面臨的複雜現實是,城市與農村、沿海與內地省份、體制內外的巨大不平衡。延遲退休、全國統籌、「強制社保」等措施即使能為養老金問題的解決創造「緩衝期」,80後、90後面臨的仍將是是養老危機惡化的未來。

遊離在養老保險之外的弱勢群體

中國養老保險制度經歷數十年演變,確立了「社會統籌+個人帳戶」模式,社會統籌部分實行現收現付制,即當期徵繳的養老保險費用直接用於支付當期退休人員的養老金;個人賬戶部分實行基金積累制,屬於個人所有,但不能隨意支取。

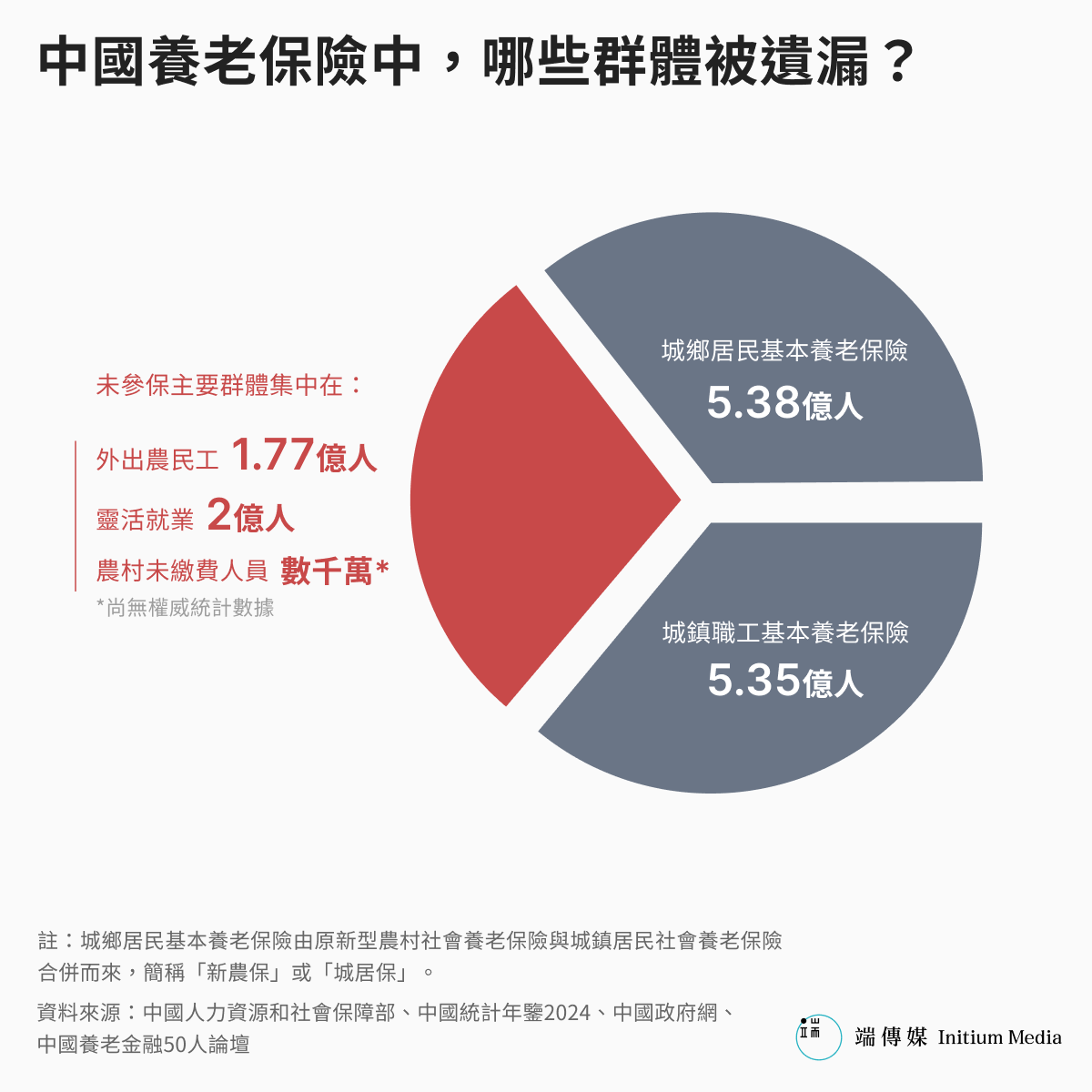

據中國人力資源和社會保障部(下簡稱「人社部」)報告,截至2024年末,全國參加基本養老保險約有10.73億人,其中城鎮職工基本養老保險參保人數5.35億,城鄉居民基本養老保險參與人數5.38億。

基本養老保險覆蓋缺失的群體主要集中在外出農民工、靈活就業人員(包括新就業形態勞動者)和部分農村人口。其中,靈活就業人員嚴格來說屬於「非正規就業」。

這三類群體中,外出農民工約1.77億人(數據截至2023年),其中一半以上從事第三產業,養老保險覆蓋率低於10%。養老保險覆蓋不足有多重因素。一是因為勞動關係不穩定、對社保了解不多、維權意識差,出現僱主誘導不繳納的情況。二是農民工多主動與單位約定不繳納社保。比如,幾千元月薪的農民工寧願放棄參保,多拿幾百塊錢寄回老家。三是制度性障礙,比如參保跨省轉移耗時長、需線下辦理,農民工「錢留人走」;此外,養老保險規定須連續繳納15年才能享受養老保險,農民工在城市務工通常在10年內,斷繳時有發生。

靈活就業在官方描述裏,指個體經營、非全日制或兼職、自由職業以及新就業形態,比如自由撰稿人、家政工人、擺攤商販。新就業形態是指單位和個人之間的「平台網約就業」,包括外賣騎手、網約車司機、直播主播等。

根據中國國家統計局數據,截至2024年底,全國靈活就業人員規模在2.4億人左右,佔勞動人口比例接近三分之一。目前尚沒有靈活就業人員參保率的數據,但武漢大學管理學博士薛惠元等人的研究指出,2020年靈活就業人員城鎮職工基本養老保險參保率僅為28.5%。由於繳費標準高、手續繁瑣、戶籍地和工作地限制等問題,他們遊離在養老金制度之外。

除上述屬於城鎮範圍的參保人數,尚未有任何官方發布的農村未參保人數。《中國農村養老金融調查報告2022》調研發現,約10%的受訪農村居民未參加任何基本養老保險,按農村常住人口數量4.65億人估算,約有4600萬左右農村居民未繳納養老保險。未參保多因為收入低「繳費困難」、「養兒防老」觀念,以及不知道如何參保。

深度老齡化,養老代際矛盾突出

中國養老金問題還面臨嚴重的代際衝突。據中國民政部數據,截至2024年末,全國65週歲及以上老年人口2.2億人,佔總人口15.6%,全國人均壽命預期達79歲。中國金融學會副會長張曉慧表示,中國從老齡化到深度老齡化僅用21年,是世界上最快速老齡化的國家之一。這一週期美國用了72年,瑞典85年,英國46年,日本25年。

與此同時,中國出生率持續低迷,加劇勞動力短缺的情況。國家統計局數據顯示,2024年,中國全年出生人口954萬,出生率6.77‰,雖然較2023年增加52萬,實現2017年以來首次回升,但生育率仍處超少子化階段。再加上育齡女性持續減少,中國總和生育率到2024年已降至1.07左右,遠低於世代更替水平(2.1左右)。雖然中國已放開生育,但女性生育意願受到經濟、社會等結構性壓力所壓抑,也迫於社會支持、托育資源緊缺。

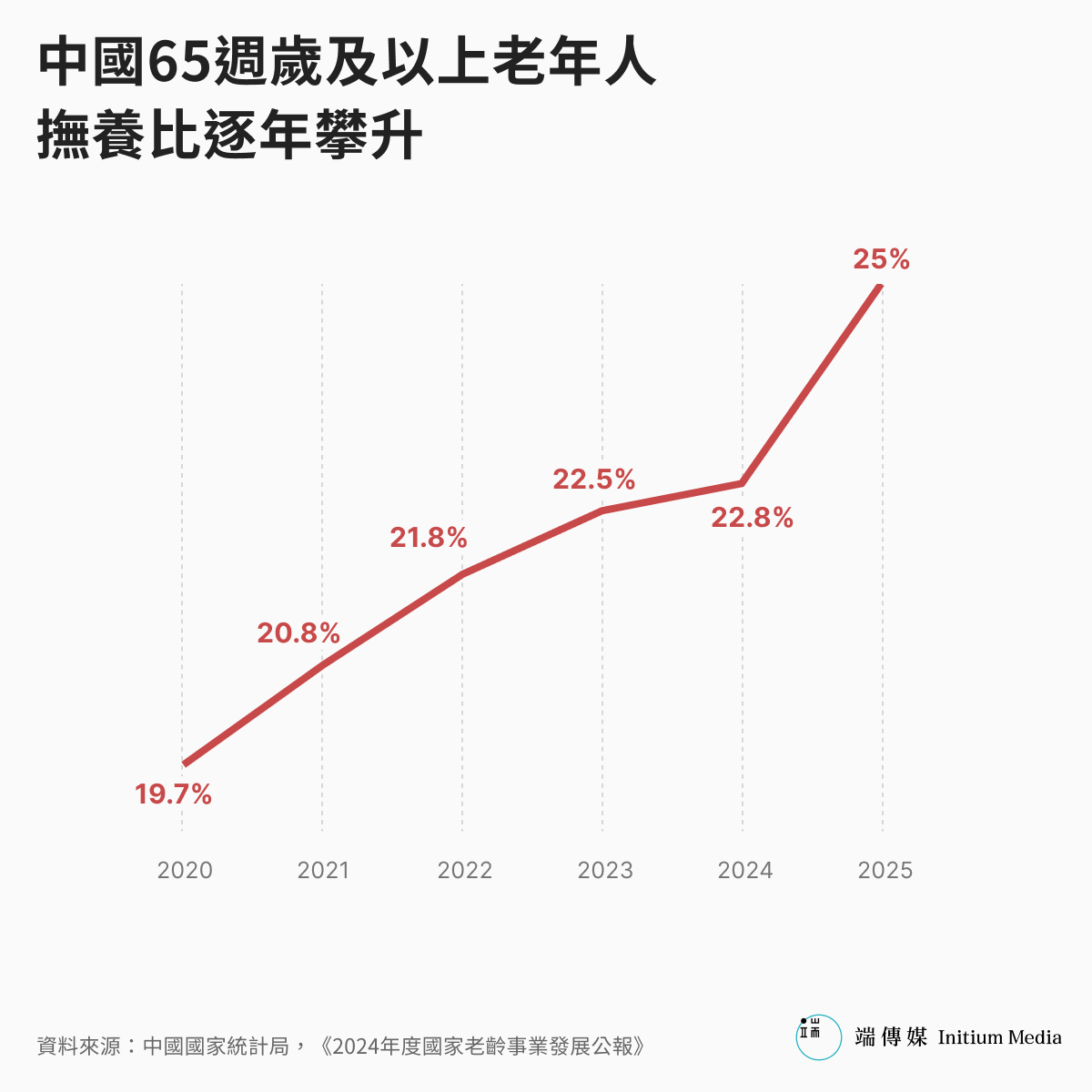

老年人口「撫養比」的惡化反映了這一難以逆轉的漫長趨勢。「撫養比」指標通常用來衡量65歲及以上老年人口與勞動年齡人口的比率,即勞動力人均撫養負擔。《2024年度國家老齡事業發展公報》顯示,中國65歲及以上老齡人口撫養比為22.8%,即每100名勞動年齡人口(15-64歲)需負擔22.8名65歲及以上老年人。

在現收現付模式下,一些正在經歷經濟困境的年輕人,繳納社保的意願也在降低。他們對生育率感到悲觀,認為到自己退休時已經領不到養老金,斷繳現象普遍。低迷的就業環境和非全職就業時自繳社保的經濟壓力,是放棄社保的主要原因。

今年夏天,一則名為《加班回家,遇到我交的社保正在翩翩起舞》的短視頻點燃了中國「牛馬」的焦慮。加班到晚上九十點回家的年輕人,看到花着他們的「血汗」工資當退休金歡樂的大爺大媽們,哭笑不得。這樣的調侃背後,是對養老金可持續性、社保代際公平、社會資源分配以及經濟前景的不滿與悲觀。

中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛認為,隨着中國社會老齡化逐步加重、生育率持續下降,真正的考驗將從2030年開始。在那之後,中國老年人口撫養比將快速上升。根據預測,老年人口撫養比將在2035年、2050年分別達到36.3%、53.5%,並於2084年達到峰值87.5%。

此外,據西南財經大學和清華大學學術團隊研究,低生育率對老齡人口撫養比的影響預計將在2050年之後的五十年顯現。2050年65歲及以上老齡人口撫養比為50.0%(這一數據和陳衛的研究相近),預計2075年達到 76.6%,2081年之後,65歲及以上老齡人口撫養比將始終高於100%。

不同城市不同待遇的老年生活

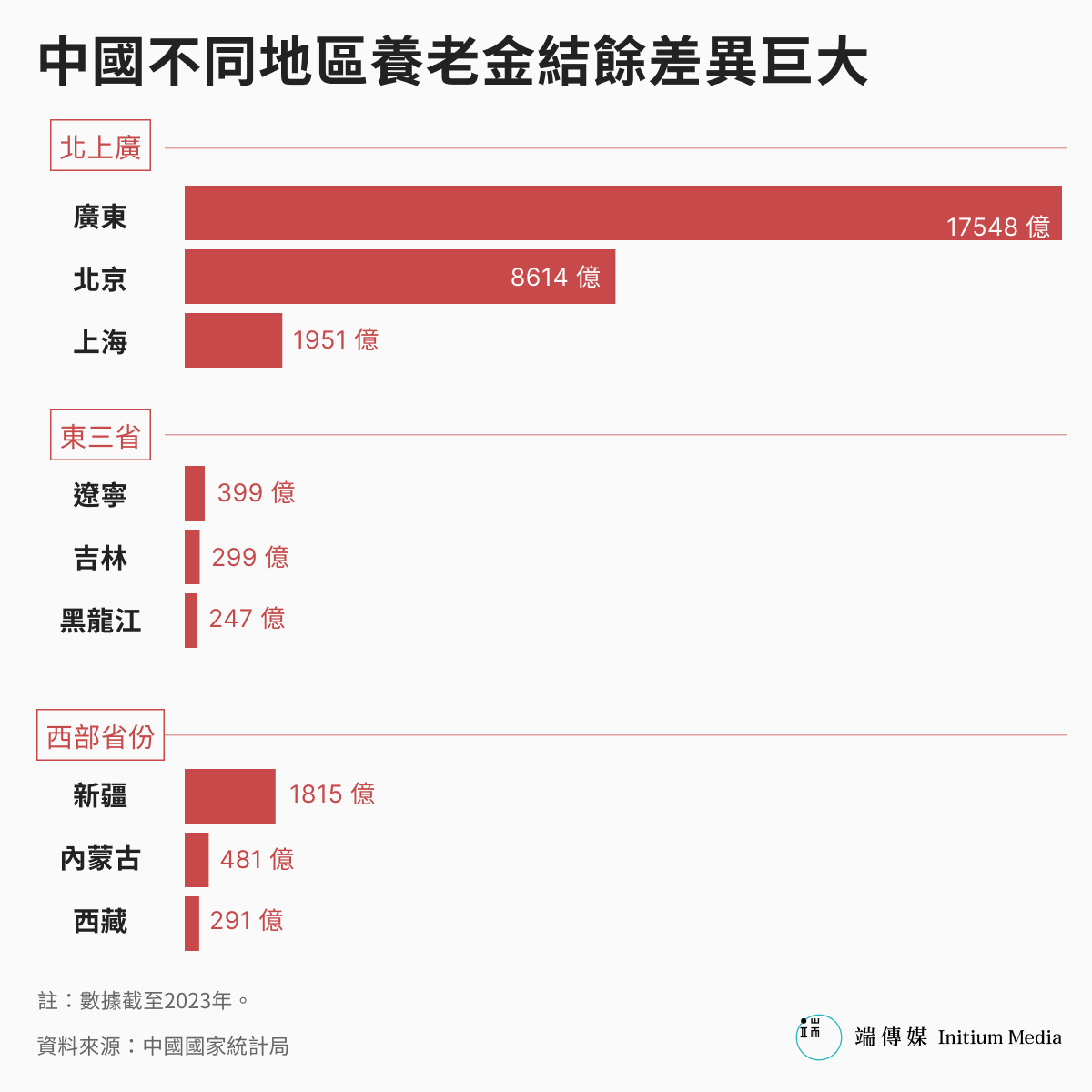

養老金在中國的地區差異也是長期以來養老公平問題的癥結。中國養老金計算遵循「多繳多得、長繳多得」原則,這一原則與地區經濟發展水平密切相關。同樣繳納15年社保,北京及東部沿海一線省市與黑龍江等東三省相比,差距高達上千元。

退休人員每月領取的養老金主要包括基礎養老金和個人賬戶養老金。其中,基礎養老金以所在地月平均工資為基準,而收入的多少也決定了個人賬戶累積的金額。人力資源和社會保障信息服務平台「人社通」數據顯示,2024年全國各省份城鎮在崗職工月平均工資在5700元至10000元之間,北京非私營單位年平均工資高達224608元,地區間薪資水平有顯著差異。

北上廣等發達地區的養老金結餘也明顯高於其他地區。據國家統計局數據,廣東2023年底累計結餘約1.8萬億元,是全國最高,這主要得益於大量外來務工人員流入,繳費人數增長對沖了老齡化影響。東三省結餘壓力最大,缺口超千億,需中央撥付資金。其中有老齡化率高、勞動人口外流、生育率全國墊底的原因,也因為近年來經濟轉型困境、繳費基數持續下降、社保繳費激勵不足。

為平衡各省之間養老金結構性矛盾,保障困難地區的養老金發放,2022年中國開始實施企業職工基本養老保險全國統籌制度(此前為省級、市級統籌),在全國範圍內對地區間養老保險基金餘缺進行調劑,由中央和地方政府分擔支出責任。

據財政部數據,2022至2024年,地方上繳資金分別達到2439.6億元、2715.8億元和2531.8億元,中央撥付資金分別達2440.4億元、2716.3億元和2532.6億元,基本保持收支平衡。地方上繳的最大貢獻者是廣東。2023年,廣東上繳資金達到1158億元,佔全部上繳資金的47%,而東北三省合計淨獲調劑資金約為1300億元。

西部地廣人稀的內蒙古、新疆和西藏也與北上廣有較大差距。北京和上海養老金結餘高,有多方面原因,本身社平工資(當地在崗職工平均工資)全國最高,所以繳費基數就高;金融、科技、央國企等高附加值行業集中,企業盈利與繳費密度高;年輕勞動力持續涌入,退休人員外流少;兩地也有財政補貼給予部分靈活就業人群。

另外,兩地最早開始養老基金的投資與運營,比如委託投資比例高,率先完成國資劃轉(注:指央國企將部分股權或資產劃轉給全國社保基金理事會持有,以增加社保基金規模和收益,從而彌補社保養老金的不足)任務等。

然而,由於中國資本市場尚不完善,無法將養老金過多寄託其中。人社部2024年末數據顯示,養老基金投資運營規模2.3萬億元,只佔當年累計結餘8.72萬億元的26.8%。

靠養老金能否過上體面生活

儘管中國已經連續十餘年上調基礎養老金,人們依然很難期待退休後能過上體面的老年生活。

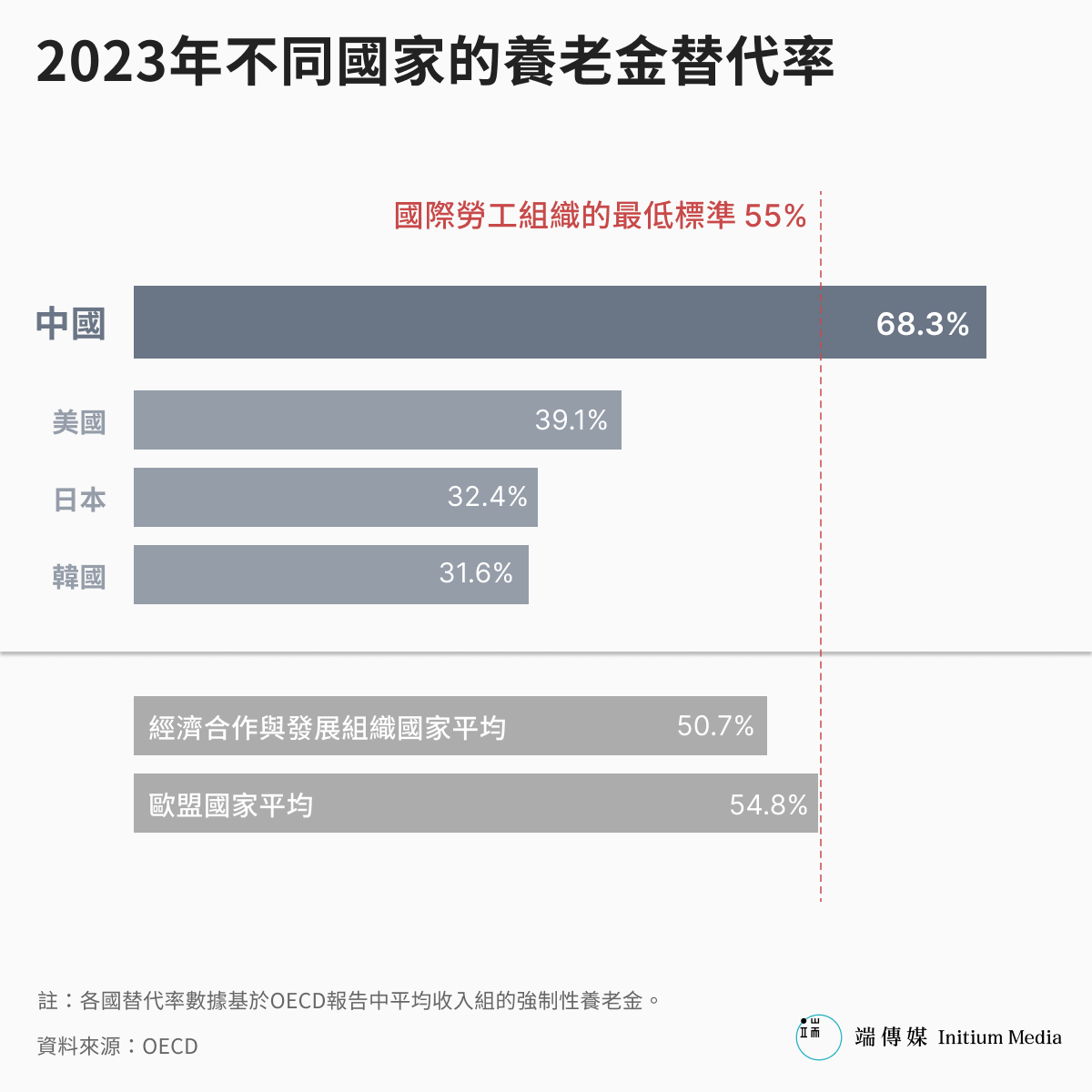

「養老金替代率」是衡量退休生活質量的重要指標,指退休金與退休前收入的比例。養老金替代率越高,越能維持其退休前的生活水平。

國際勞工組織(ILO,International Labour Organization)約定,養老金替代率低於55%退休生活質量會顯著下滑。世界銀行測算認為,養老金替代率不低於70%方可維持退休前的生活水平。全球範圍內,因為經濟和收入水平的差異,以及社會保障制度的不同成熟程度,各國實際替代率也有明顯差距。

根據經濟合作與發展組織(OECD)2023年的報告,以平均收入組的強制性養老金為基準,中國養老金替代率高達68.3%,遠高於同樣面臨嚴峻人口問題的日本和韓國。由於養老金替代率通常呈現收入越高替代率越低的特徵,這一數字並不能真實反映中國的退休生活質量。

據財新網報道,2021年中國城鎮職工養老金的平均替代率僅為43.6%。另據粵開證券研究院計算,2024年中國城鎮職工養老金替代率為52%,較2018年下降了8.7個百分點,並呈現逐年降低趨勢。可見大部分人群未來面臨的是養老待遇逐步惡化的現實。

儘管中國政府正以各種措施改革養老保險體系,包括提高除強制性養老金之外企業年金和商業保險這類「自願性養老金」在養老保險體系中的比重,但悲觀的前景很難在短時間內扭轉。

在中國內部,人們對養老不公更直觀的感受是,城鄉和體制內外的不平等。根據現行養老金安排,領取居民養老保險的農村居民平均每個月只有240元養老金,與城鎮職工養老的差距高達14倍。而自2014年啓動的養老金雙軌制改革,10年過渡期過去仍未實現體制內外養老待遇的平等,萬元月均收入在退休後的養老金差距可能高達兩三倍。在這樣的現實下,難以找到工作,甚至領着一份低於父母退休金的年輕人,對這種不公感到憤怒的同時,也只能涌向擁擠的考公賽道,想象一個安穩的老年。

文章写得非常好,为你点赞。