透明的日式風鈴折射著艷夏的金黃光芒,讓人睜不開眼,和台北金華街上「榕錦時光生活園區」一整排木造宿舍群搭成一首京都風物詩。遊客在日式建築前、老榕樹下拍下充滿和風的照片,有時還會有穿著浴衣的女子,坐在門廊邊。黃舒楣在一旁盯著熟悉的街區陌生的風景蹙眉,「上面的屋瓦都是仿造的,新加上去的。」

成為「榕錦時光生活園區」以前,這裡曾經是台北刑務所(監獄)的官舍,後來又成了華光社區,黃舒楣曾在社區裡窄巷穿梭,尋找埋在屋瓦底下,日治時期的殖民記憶,也在華光社區拆遷時,見證都市土地開發的暴力。如今此處成了販賣日式風情的消費之地,黃舒楣只能邊走邊嘆息。

2013年3月26日,華光社區拆遷的前一夜,黃舒楣待在台北市愛國東路和金華街口附近的小林汽車電機行裡,幫著抗爭前線的人看顧行囊。深夜起,門外便傳來抗爭者呼喊的口號聲,幾波零星衝突和伴隨哭腔的嘶吼鑽入室內,留守的黃舒楣只能憑著外頭震天價響的噪音,和手機裡社群上的發文,來判斷抗爭前線的戰況。「那天我的包包裡還裝著高跟鞋。」黃舒楣笑著說:「拆遷的當天,我還正準備去面試一個教職。」

隔天,強勢警力突破了三百多個阻擋強拆的聲援者,最後一批聲援者被拖上警備車,象徵了2007年起的保留抗爭,走到階段性的結束。這片位於中正紀念堂東南側,曾作為日治時期台北刑務所(監獄)官舍的華光社區,終究是敵不過地產開發的壓力。一個月後,第二波拆遷作業前夕,小林電機自行拆除了住了三、四十年的老屋。

黃舒楣本以為那天是華光社區迫遷案的終場,卻沒想到12年後的2025年,已回到母系台大城鄉所擔任教授的她,會與韓國學者李炫炅(Hyun-Kyung Lee)合作出版《困難東亞:重構日本帝國殖民地刑務所記憶》,分析同為日本殖民時建造與擴建的台北刑務所(即之後的華光社區)、首爾西大門刑務所和中國旅順日俄監獄等,如何在統治者更迭、都市土地開發,地緣政治和文化國族主義應用下,各自發展出不同的面貌,且這些發展的過程,又如何反覆的重新畫設界線、進行詮釋與排除記憶。

從監獄宿舍到華光社區 監獄襲產的前世今生

2015年,她在一場研討會上與同做監獄襲產(heritage)研究的韓國學者李炫炅相遇,一個研究台北刑務所的歷史,一個談首爾西大門刑務所的保存,兩處皆是日本殖民時期興建的現代監獄。

初遇的兩人又驚又喜,隨即拋下研討會,相偕去喝咖啡交流彼此研究內容。也就此開啟了一場橫跨台、韓、中國東北,日本殖民時期監獄襲產化過程的研究。以跨域的架構觀看日本殖民時期下的監獄,讓消失的華光社區有機會在書卷上補足其複雜的身世,也為不存於地景上的過往留下一筆註腳。

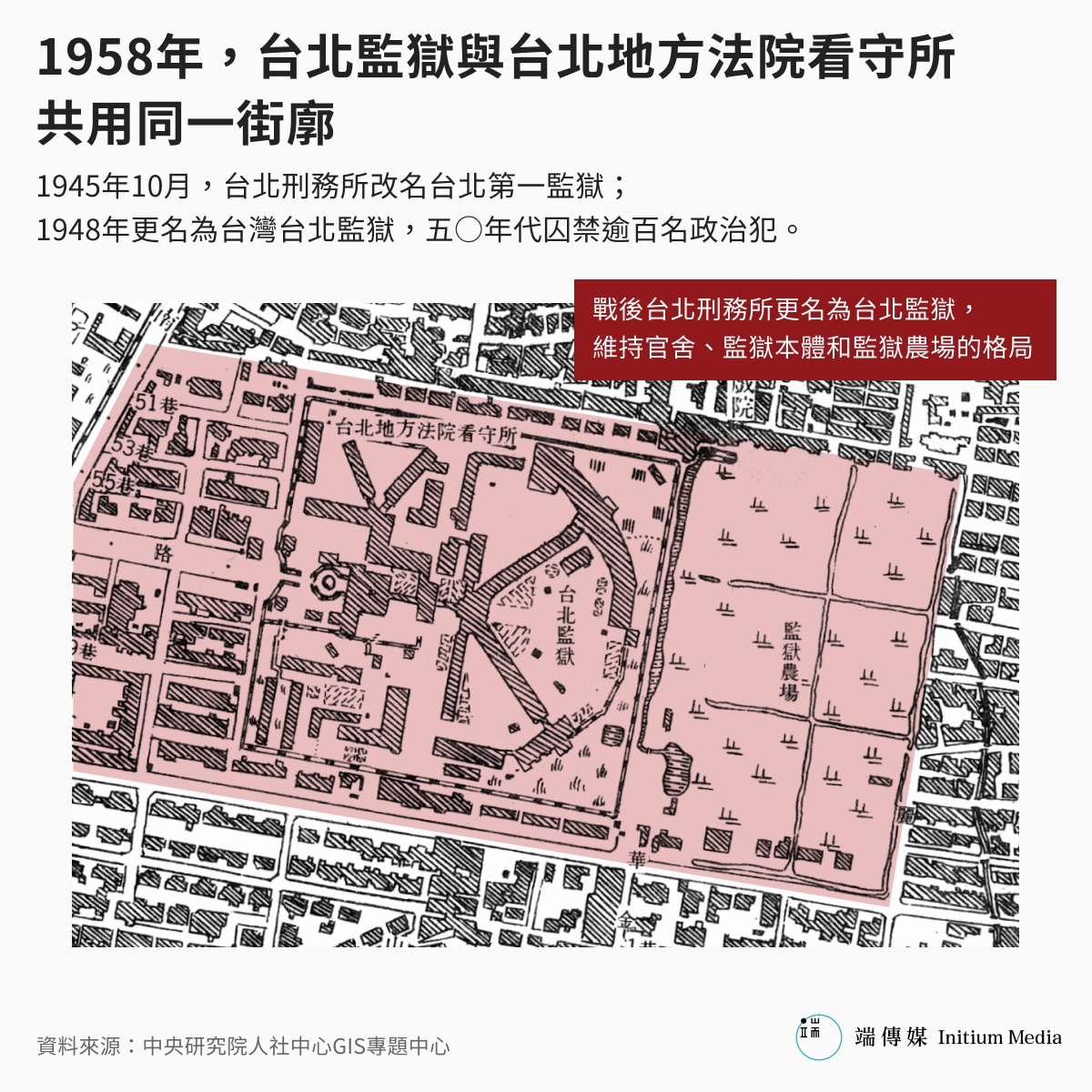

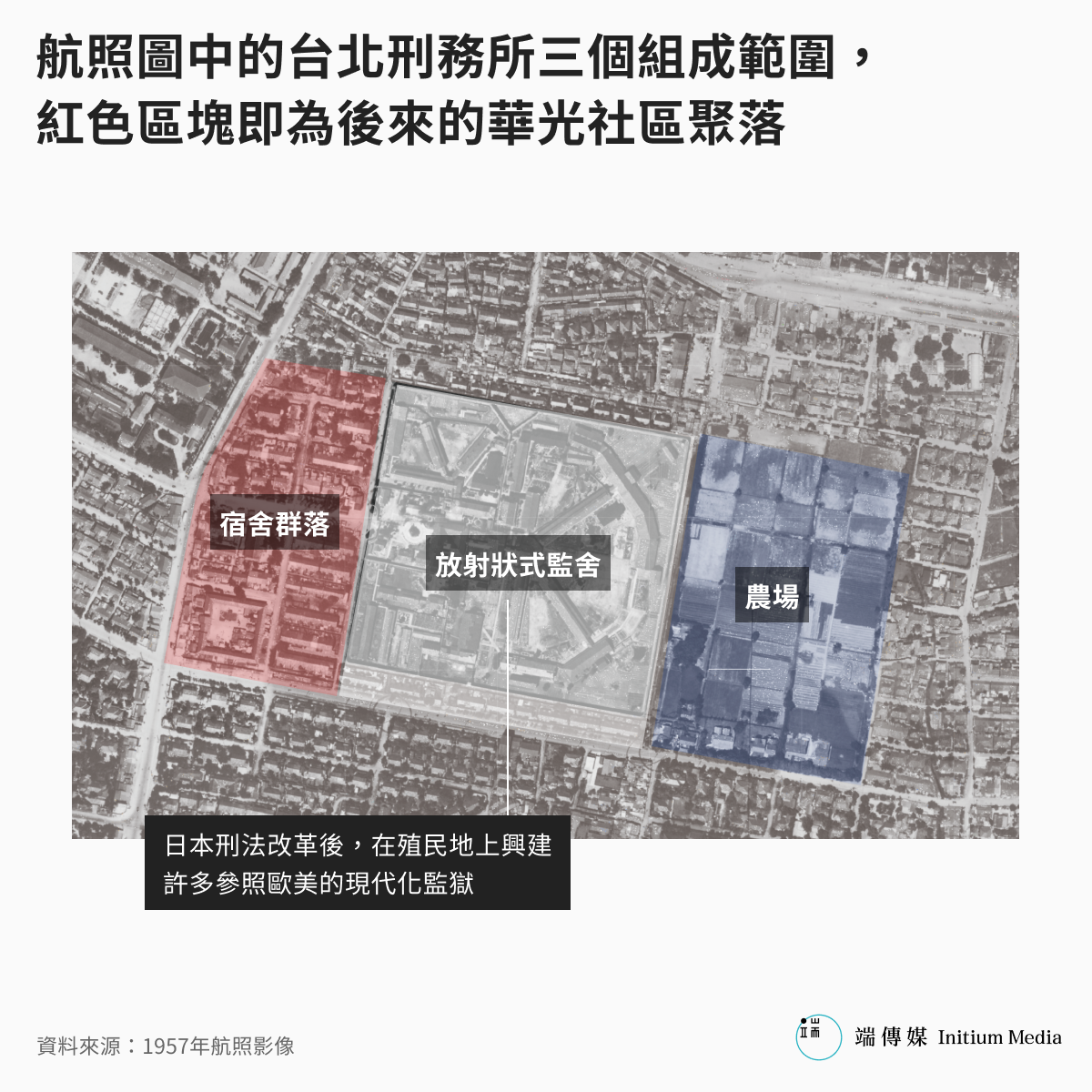

《困難東亞》裡,黃舒楣細細地描繪華光社區的複雜歷史。位於杭州南路、金山南路、金山南路2段30巷、金華街之間的華光社區,日治時期位於「錦町」與「福住町」之間,是台北刑務所的官舍所在地,維持刑務所運作的工作人員多居於此處。

戰後至1975年,刑務所移至新北市(時稱台北縣)的土城,原刑務所土地則移轉給中華郵政與中華電信使用。而緊挨著刑務所的官舍聚落,則由法務部管轄。戰後的台灣,官方宿舍數量稀缺,隨國民黨政府渡海來台的大批外省公務員配不到宿舍,便在長官允諾下,於監獄外空地上搭蓋棲身之所。再後來,中南部北上打拼的城鄉移民,在欠缺可負擔住屋的情況下,陸續搬進華光社區,形成一大片非正式聚落。許多老住戶不習慣華光社區這名稱,更習慣稱這裡為「監獄口」。

2007年,這處日式宿舍混雜了鐵皮加蓋的華光社區,被行政院圈選為「四大金磚」之一,成為四大公辦都市更新指標案,預計騰空後出售。在裡頭居住三、四十年的住戶,被法務部區分為合法眷戶、非法眷戶、違建戶三類,法務部編列八億多的預算,對其中175戶違建戶遭提起民事訴訟,要求拆屋還地並賠償不當得利數十至數百萬不等,居民提出上訴,但屢屢敗訴。2013年經歷四波強制拆除,碩大的華光社區僅剩一間廟宇還矗立在基地上頭。

從黃舒楣的研究裡可以發現,華光社區多年爭取保留的運動裡,融合了都市土地開發、文化資產保存等議題,在這一塊基地上,同時反映出居住正義、貧窮、公共歷史記憶的辯論,甚至是國家政策的缺失。都市地景內含的多層次問題,以及因此而折射出的各種侷限,或許正是它特殊的迷人之處。

從寶藏巖到華光社區:非正式聚落與都市發展的愛恨交纏

黃舒楣和華光社區的緣分,始於唸博士班時,但對於文化資產、都市地景的研究,則是早從2000年左右,進入台大建築與城鄉研究所就讀碩士班的時段便逐漸累積。黃舒楣回憶,大約從1990年代起,都市文化資產研究的相關領域,便企圖嘗試以文化資產為路徑,打開一般人對地景的認識與想像,從文化資產來談都市裡的居住權和貧窮議題。因此它不只談歷史過往,更談人與空間的互動,以及權力在其上流動的痕跡。

1990年代末,黃舒楣甫進入台大建築與城鄉研究所唸書,正好碰上台灣走過威權體制,文化業務開始地方化的過程。

時代的機緣在此碰撞,過去台灣對於文化資產的想像侷限在「古蹟」上頭,「像是城牆、宮廟等。而且這些還是歸在內政部管轄。」少了文化專責單位,當年的古蹟管理,多是消極的管理維護,黃舒楣回憶。

1970年代後,台灣社會高速的經濟發展,催生了古蹟保存運動,都市知識精英們開始參與文化運動,使古蹟保存成公共議題,也帶動1980年代的《文化資產保存法》制定。1981年行政院文化建設委員會成立,隔一年《文化資產保存法》立法完成,才有一套面對文化資產的方式。

而一路到了1990年代,文化資產有了新一層意義。一方面文化資產正以新的概念被理解,另一方面市民爭取參與公共治理的權利,而文化資產正是一個可應用的路徑。加上文化業務地方化後,1999年,「台北市成立第一個(地方政府的)文化局。龍應台是第一任局長。之後其他縣市也陸續成立文化局等單位。」

龍應台上台沒多久,保留台北公館寶藏巖聚落的抗爭又起。位於台北市公館新店溪河畔的寶藏巖聚落,1950、60年代時還是一片軍營,後來逐步成為城鄉居民的落腳地,超過兩百戶的非正式聚落沿著山壁搭建,形成特殊地景。1980年代,此處被劃設為公園預定地,長居於此的住戶面臨拆遷危機,開啟了爭取保存的運動。

過去的文化資產著重在光榮歷史,名門將相遺留的廟堂牌坊成了古蹟名勝,「我們會去看林家花園,但不會去看一個失敗者的住所。」但1990年代後對於文化資產的想像更加寬廣,也有新的詮釋角度,「文化資產應該是好的、壞的都要看。」黃舒楣說道。

也因著這時代背景,讓寶藏巖作為非正式聚落的記憶有機會被擺放到公共討論裡,近一步被保留。黃舒楣回憶,當年寶藏巖抗爭,許多城鄉所師生都投入其中,加上龍應台作為第一任文化局長,也企圖作出不同的嘗試,因此讓寶藏巖的保存有了對話的可能。

從寶藏巖到華光社區,皆能反映出戰後一大段時間裡,執政者無力處理都市人口移入後暴增的居住需求,因此睜一隻眼、閉一隻眼放任人民自行搭建,逐步讓非正式聚落滋長。非正式聚落鑲嵌在都市發展的紋理中,尖銳地見證都市規劃裡的歷史債務。待到都市面臨開發需求時,過往任其生長的非正式聚落,變成了「違法佔用」,國家開始向這些非正式聚落的住戶追討「侵佔」的土地。

寶藏巖到華光社區,十年光陰,黃舒楣從碩士班再往上攻讀博士班,台北市的土地開發也進入白熱化,都市更新與國有財產活化兩大政策工具,榨出了更多都會區精華地段的土地以供開發,隨之而來的拆遷與訴訟也頻繁發生。

國家機器運作的同時,也遭遇不少反挫的力量。像是2010年前後爆發的台北市士林王家都更案,居民被迫劃進都市更新範圍內,無法拒絕參與都更案。士林王家的案子凸顯都市更新的遊戲規則裡「強迫中獎」的弔詭,就此引發一系列都市更新法令與人民土地產權間的爭議,也吸引許多聲援者集結在此,共同對抗政商一體的地產霸權。

相較於士林王家作為私人土地產權與都市更新議題,差不多同期出現的華光社區開發案,則是反映了國有土地活化再利用政策下的居住權問題。

2007年之後,政府在華光社區這塊土地上推出不少開發想像,「台北華爾街」、「台北六本木」⋯⋯。為了遂行土地開發,必須清除上頭的聚落,因此法務部透過訴訟方式,提告華光社區裡的非正式居住者,要求住戶拆屋還地,並對居民追討數十至數百萬的罰款。住在華光社區三、四十年的小林汽車電機行一家,就被追討六百多萬「不當得利」。2012年追討手段更加嚴峻,甚至對居民進行強制執行扣押薪資、凍結帳戶和拍賣不動產。

但此前黃舒楣還對華光社區一無所知。直到博士班時期,她擔任一場碩士論文的審批,論文是台大地理所研究生蔡敏真以華光社區為題的民族誌研究。蔡敏真的研究裡,提到了華光社區過往作為台北刑務所官舍的歷史。日本殖民的第一個十年,殖民政府陸續在島上興建現代化的刑務所,其中台北刑務所是最大的一處,直到1938年,台北刑務所容納的受刑人佔總體受刑人數三分之一以上。「我看到時很震驚。我自己在這個區塊生活那麼久,竟然都不知道有這片地方。」

對於地景的不熟悉,或許不過是每個人的日常,除非有心訪查,否則不會了解巷弄裡藏著什麼寶藏。只是這次交會讓黃舒楣對華光社區留了心。2013年,從國外完成博士班學業,返台後尚未進入學術工作的黃舒楣,再次有機會與華光社區接上線。

殖民監獄的真面目,是現代化實驗場、文化資產,還是被排除的集體記憶?

「當時聲援華光社區的人想試試看用文化資產提報的方式,來為華光社區爭取一些時間。這是我可以出力的地方。」那段拿到學位後、進入教職工作前,人生相對自由,能全心投入一場抗爭的魔幻時光,後來再難複製,「那時我也剛博班畢業,和一群大學生一起工作還不會有代溝。」黃舒楣笑著回憶,因為這段機緣,讓她認識許多很有能量的大學生們。

黃舒楣和幾個夥伴共同負責撰寫提報文化資產的說帖,追查華光過去作為刑務所的身世之謎。文獻資料以外,幾次與居民的偶遇,更補足了人與空間交會的細節。黃舒楣回憶曾有居民分享自己在刑務所工作的過往,或活靈活現地描繪屍體運出刑務所的模樣。有些居民家中翻出的老照片,見證此地在統治者來去下的變化。這些見證,讓此地的過去變得鮮明。

「有次辦導覽,一個老先生跟他女兒一起來。老先生說他曾經在刑務所工作,還因此去過中國的旅順。他覺得很可惜,旅順日俄監獄能夠保存,但台北刑務所則是1970年代初,因愛國東路開設而拆除。只留下南北圍牆與圍牆外官舍宿。」老先生一句話給了黃舒楣靈感,想著應該與國際案例進行比較,作為輔助。當年旅順日俄監獄被拿來作為國外一個監獄保存的對照案例,多年後,日俄監獄再次於《困難東亞》裡現身。除了闡述保留的過程,更進一步將它放置於地緣政治錯綜復雜的因果關係裡,分析其保存的侷限。

「如果從土地開發的角度來看,刑務所的過去對華光來說大概就是個『歷史背景』。但我又覺得,它不只是『歷史背景』。」挖掘華光社區歷史的過程,像一堂遲來的補課,補足了日本殖民時期的刑務所與現代化的關係。「研究台北刑務所時才發現,日本殖民政府在各處殖民地興建現代化的刑務所,很大的原因在於日本擔心步上亞洲其他國家後塵,淪為西方國家殖民地。」

黃舒楣在一場座談中分享,彼時西方國家要求在其他地方擁有「法外治權」,等同是對國界的侵略。而日本為防堵這樣的國界遭到蠶食,必須追上西方國家的現代化腳步。急欲擺脫被西方視為「落後」的焦慮,成為日本推動刑罰改革原因之一,甲午戰爭後日本取得第一個殖民地——台灣,之後殖民地成為日本展演「文明」的舞台。

作為日本殖民地的台灣以及韓國,成了日本急起直追西方現代化過程中的實驗場。1900年代初期,台灣與韓國陸續興建了新式刑務所,而在中國東北的旅順,日本殖民政府則是擴建了過去俄國沙皇興建的監獄。幾處刑務所都有相似的放射狀全景監獄建築,方便讓受刑人在「孤絕中自省」,同時增加監視管理的效率。

1920年代的《臺灣日日新報》上,則能看到日本殖民政府把台北刑務所內的整潔環境,和受刑人的健康,作為值得對外宣揚的驕傲。台北刑務所甚至是外賓訪時的參觀景點之一。

可惜的是,重現華光社區的聚落記憶、提報文化資產,雖能為開發案帶來緩衝時間,但這過程同時也反映出文化資產這副「工具」本身的侷限性。黃舒楣解釋,從國外引進至台灣,逐步發展起來的文化資產分類項目,都對應著各自具體的保存目的。「像華光社區當時提報的是『有形資產』,因為是『有形』,審查委員就會聚焦在有型的物件,與物件的價值上。」

將保存的範疇框限在「有型」的物件下,這樣的做法既是劃界也是排除。以華光社區這片土地為例,日治時期的官舍,以及居住其中的人,皆圍繞著刑務所而出現。而戰後的非正式聚落恣意生長,則是戰後政府先有臨時偏安心態,後來亦無心解決都市居住空間問題,才造就了華光社區和寶藏巖這些聚落。空間作為集體記憶的社會框架,地方與記憶也相互構成,難分難捨。

「且像旁邊中正紀念堂那塊基地,日治時代是原軍事用地,台灣第一步兵聯隊和山砲隊駐守在此。戰後這塊基地本來一度討論要開發成第二都心。」黃舒楣強調,當年若副都心計劃確有落實,1960、70年代後圍繞著刑務所宿舍而增加的違建也許不會那麼多,「華光社區這片土地更早就會進行一番整理——雖難斷言是好或是壞——至少不會讓華光社區裡的聚落,被放任生長到2000年後,然後大家都在裡面自立維生這麼久以後,突然有天政府卻說『我們不承認你』,然後把人趕走。」

提報文化資產的過程,黃舒楣本期待這段集體記憶能受到重視與肯認,華光社區作為「人的聚落」,其中居民的居住權也能在討論過程裡獲得保護,「但這些對委員來說⋯⋯有禮貌一點的委員不會否認記憶的價值,但他們會覺得可以用其他方式來保存;而文化主管機關也會覺得『人的居住』不歸他們管。就像寶藏巖裡的居住問題,文化局也會覺得這怎麼是歸他們管?」

2013年底,華光社區基地上僅有位於金華街的七間刑務所官舍和浴場登錄為歷史建築,南北兩側的台北監獄圍牆列為市定古蹟。這個部分保存的選擇,一方面滿足文化資產保存的呼聲,一方面也避免破壞開發基地的完整性。

現代刑罰和「一秒到京都」的消費幻象之後,前路在哪裡?

隨著部分刑務所官舍和監獄圍牆登錄文化資產,華光社區遭到拆遷,保留運動走向落幕。但抗爭運動的後座力,讓參與者元氣大傷。抗爭之後,前後五十多名聲援者被依照妨礙公務和違反《集會遊行法》函送地檢署,其中不少是學生,「後來開庭我去旁聽過幾次。」黃舒楣垂頭低語,「你會覺得很不公平,覺得這件事怎麼會落到這些學生頭上;同時也會有很多擔心和害怕,害怕下一次再遇到其他議題時,不敢找人來參與,因為你無法為他們負責,如果他們面臨訴訟,你也無能為力。他們得自己面對家人、親友,甚至後續的人生。而你能做的不過是旁聽開庭而已。」

現代的刑法以隔離作為手段,將人隔絕於社會之外,使其悔過、教化。過去這片土地上的刑務所,扮演了隔離的場所,如今同一片土地,在地產開發過程中,則以司法訴訟為手段,對付反對者。黃舒楣在《困難東亞》一書中以不少篇幅處理當代刑罰的幽靈如何反覆出現在同一個空間。「從對居民提告,到對抗爭者提告,法務部的司法手段像極了另一種隔離。讓每個人被隔絕在自己的司法困境中。看似文明,不留一滴血,但卻十分暴力。」

隔離與排除,同樣發生在首爾的西大門監獄身上,只是以不同的樣貌展演。相較台北刑務所在1970年代便已拆除,西大門監獄則獲得保留,用以訴說韓國獨立運動的故事。

西大門這處基地,曾經是中國在朝鮮的外館所在地,日本佔領(韓國用語)時期改為監獄,韓國抗日獨立民族運動期間被逮捕的愛國志士,大多關押在西大門監獄裡。「韓國通常會儘量拆除日本佔領時期留下的東西,但西大門得以保留,正值韓國執政者想以文化動員方式來改變國內與國際處境。」黃舒楣說,在這前提下,西大門監獄的詮釋與反殖民敘事緊密結合,成為民族主義的象徵。

但反殖民敘事裡,什麼樣的故事得以被挑選、保留和傳頌,同時也是一種排除,「像是慰安婦的議題,就不能放進西大門監獄裡。」黃舒楣與李炫炅在書中借「矯正」之意,指涉這種對記憶的選擇性提倡、改寫,近似現代刑罰的「矯正」內涵。

「以後殖民視角來看待『歷史保存』 ,本質上是不斷地重寫殖民地理的過程。」黃舒楣一篇《監禁的記憶:殖民監獄博物館中的展/禁空間》的文章中提到,台北刑務所一路從19世紀末至21世紀初,所經歷的興建到拆除的故事,涉及了多重的殖民政權轉變、壓迫、迫遷。

而諷刺的是,2022年9月,世界仍陷在新冠肺炎的風暴裡,台北市中心的「榕錦時光生活園區」悄悄地開幕了。曾經保留下來的刑務所官舍,經歷改建後以商業之姿重現。「有賣一杯五百元的精品咖啡,和知名的日式甜點店。」黃舒楣苦笑,曾經華光社區裡有得靠超商過期麵包果腹的經濟弱勢,也有經營小生意來維持生活安穩的小康之家,還有不少公務員長居於此。這些多元性隨著聚落拆遷而消失,只剩下包裝成「一秒到京都」的消費幻影,黑色幽默一般地挪用前殖民政權的空間想像,驅逐了流離在戰爭、國家之間的人們。

大量使用日本的符號與元素,看在對日本抱持歷史仇恨感的韓國人眼中簡直不可思議。黃舒楣笑說自己曾在美國就讀博士班期間,以台灣總統府建築為題進行報告,遭到韓國籍學生激烈質疑:日本殖民的建築怎能沿用至今?

她和李炫炅合著研究時,曾一起走訪嘉義的「檜意森活村」,這處日式建築群在1920年代是日本殖民政府為了開發阿里山林業而興建的營林機構附屬宿舍,如今已成為熱門旅遊景點。黃舒楣和李炫炅兩人遠遠望著檜意森活村裡裝飾的櫻花樹,猜測那到底是真是假,「我們還在猜,突然一片櫻花瓣掉下來,我們就誤以為那是真的櫻花,結果走近才發現是假的。」

而櫻花作為一種與日本連結的意象,在台灣各處被不假思索地應用,也讓韓國人大感意外,「只能說台灣人比較寬容吧。」黃舒楣苦笑。

走在金華街那排面目已改的日式老屋前,黃舒楣細數哪些石柱是真、哪些斷垣殘壁是假,曾經保留下來的日式澡堂改成不符合台灣氣候的玻璃屋,庭園造景放了許多移植過來的植物和人工流水,黃舒楣對著矗立在路旁,闡明設計理念的標示牌嘆氣,蹲下身看著地上的金屬浮雕——那是舊日台北刑務所空照圖的模樣——熟稔地指出自己所在的位置,對應在舊地圖上的何方。

而一公里外的中正紀念堂則作為威權象徵,幾度被提上公共討論場域爭辯轉型與去留。黃舒楣期待這些討論能從華光社區、台北刑務所的歷史,映照出中正紀念堂的記憶。「可惜的是,討論內容大多從這塊基地作為威權象徵來談。而沒能把時間維度更往前推,將過去日本殖民政府下的駐軍所在地歷史也納入討論。」黃舒楣無奈一笑,擔心這樣的討論侷限,恰恰代表了是這塊土地仍舊受制於「威權」,所以討論面向被困在「威權」裡。

「曾經日本殖民政府對原住民族的爭戰,像是賽德克族武裝抗日的霧社事件,便是步兵第一聯隊前往如今的南投縣仁愛鄉,藉優勢武力對原住民族進行鎮壓。而台北刑務所裡的受刑人還為了戰爭,連夜趕製軍隊需要的帳篷。」她希望從時間的縱深,談人在空間裡佈下的痕跡;也從地理空間的相對位置,看見台北刑務所與後來成為中正紀念堂的日軍駐地之間的連帶關係。

「只能中正紀念堂真的很厲害,到現在還在發光發熱,限制了我們如何討論它。」

討論歷史和文化地景時,常會以「羊皮紙」為比喻,「地景上的層層疊疊,就像羊皮紙反覆刮除、再覆寫的過程。」黃舒楣說道,刮除總會留下痕跡,就像新與舊不和諧地共享著台北刑務所這片空間。仔細辨別這些殘餘的紋理,能隱約察覺權力移動的痕跡,「當你看清這些痕跡時,也才會更加警醒,不輕易接受一個被給定的標準答案。」

評論區 0