透明的日式风铃折射著艳夏的金黄光芒,让人睁不开眼,和台北金华街上“榕锦时光生活园区”一整排木造宿舍群搭成一首京都风物诗。游客在日式建筑前、老榕树下拍下充满和风的照片,有时还会有穿著浴衣的女子,坐在门廊边。黄舒楣在一旁盯著熟悉的街区陌生的风景蹙眉,“上面的屋瓦都是仿造的,新加上去的。”

成为“榕锦时光生活园区”以前,这里曾经是台北刑务所(监狱)的官舍,后来又成了华光社区,黄舒楣曾在社区里窄巷穿梭,寻找埋在屋瓦底下,日治时期的殖民记忆,也在华光社区拆迁时,见证都市土地开发的暴力。如今此处成了贩卖日式风情的消费之地,黄舒楣只能边走边叹息。

2013年3月26日,华光社区拆迁的前一夜,黄舒楣待在台北市爱国东路和金华街口附近的小林汽车电机行里,帮著抗争前线的人看顾行囊。深夜起,门外便传来抗争者呼喊的口号声,几波零星冲突和伴随哭腔的嘶吼钻入室内,留守的黄舒楣只能凭著外头震天价响的噪音,和手机里社群上的发文,来判断抗争前线的战况。“那天我的包包里还装著高跟鞋。”黄舒楣笑著说:“拆迁的当天,我还正准备去面试一个教职。”

隔天,强势警力突破了三百多个阻挡强拆的声援者,最后一批声援者被拖上警备车,象征了2007年起的保留抗争,走到阶段性的结束。这片位于中正纪念堂东南侧,曾作为日治时期台北刑务所(监狱)官舍的华光社区,终究是敌不过地产开发的压力。一个月后,第二波拆迁作业前夕,小林电机自行拆除了住了三、四十年的老屋。

黄舒楣本以为那天是华光社区迫迁案的终场,却没想到12年后的2025年,已回到母系台大城乡所担任教授的她,会与韩国学者李炫炅(Hyun-Kyung Lee)合作出版《困难东亚:重构日本帝国殖民地刑务所记忆》,分析同为日本殖民时建造与扩建的台北刑务所(即之后的华光社区)、首尔西大门刑务所和中国旅顺日俄监狱等,如何在统治者更迭、都市土地开发,地缘政治和文化国族主义应用下,各自发展出不同的面貌,且这些发展的过程,又如何反复的重新画设界线、进行诠释与排除记忆。

从监狱宿舍到华光社区 监狱袭产的前世今生

2015年,她在一场研讨会上与同做监狱袭产(heritage)研究的韩国学者李炫炅相遇,一个研究台北刑务所的历史,一个谈首尔西大门刑务所的保存,两处皆是日本殖民时期兴建的现代监狱。

初遇的两人又惊又喜,随即抛下研讨会,相偕去喝咖啡交流彼此研究内容。也就此开启了一场横跨台、韩、中国东北,日本殖民时期监狱袭产化过程的研究。以跨域的架构观看日本殖民时期下的监狱,让消失的华光社区有机会在书卷上补足其复杂的身世,也为不存于地景上的过往留下一笔注脚。

《困难东亚》里,黄舒楣细细地描绘华光社区的复杂历史。位于杭州南路、金山南路、金山南路2段30巷、金华街之间的华光社区,日治时期位于“锦町”与“福住町”之间,是台北刑务所的官舍所在地,维持刑务所运作的工作人员多居于此处。

战后至1975年,刑务所移至新北市(时称台北县)的土城,原刑务所土地则移转给中华邮政与中华电信使用。而紧挨著刑务所的官舍聚落,则由法务部管辖。战后的台湾,官方宿舍数量稀缺,随国民党政府渡海来台的大批外省公务员配不到宿舍,便在长官允诺下,于监狱外空地上搭盖栖身之所。再后来,中南部北上打拼的城乡移民,在欠缺可负担住屋的情况下,陆续搬进华光社区,形成一大片非正式聚落。许多老住户不习惯华光社区这名称,更习惯称这里为“监狱口”。

2007年,这处日式宿舍混杂了铁皮加盖的华光社区,被行政院圈选为“四大金砖”之一,成为四大公办都市更新指标案,预计腾空后出售。在里头居住三、四十年的住户,被法务部区分为合法眷户、非法眷户、违建户三类,法务部编列八亿多的预算,对其中175户违建户遭提起民事诉讼,要求拆屋还地并赔偿不当得利数十至数百万不等,居民提出上诉,但屡屡败诉。2013年经历四波强制拆除,硕大的华光社区仅剩一间庙宇还矗立在基地上头。

从黄舒楣的研究里可以发现,华光社区多年争取保留的运动里,融合了都市土地开发、文化资产保存等议题,在这一块基地上,同时反映出居住正义、贫穷、公共历史记忆的辩论,甚至是国家政策的缺失。都市地景内含的多层次问题,以及因此而折射出的各种局限,或许正是它特殊的迷人之处。

从宝藏岩到华光社区:非正式聚落与都市发展的爱恨交缠

黄舒楣和华光社区的缘分,始于念博士班时,但对于文化资产、都市地景的研究,则是早从2000年左右,进入台大建筑与城乡研究所就读硕士班的时段便逐渐累积。黄舒楣回忆,大约从1990年代起,都市文化资产研究的相关领域,便企图尝试以文化资产为路径,打开一般人对地景的认识与想像,从文化资产来谈都市里的居住权和贫穷议题。因此它不只谈历史过往,更谈人与空间的互动,以及权力在其上流动的痕迹。

1990年代末,黄舒楣甫进入台大建筑与城乡研究所念书,正好碰上台湾走过威权体制,文化业务开始地方化的过程。

时代的机缘在此碰撞,过去台湾对于文化资产的想像局限在“古迹”上头,“像是城墙、宫庙等。而且这些还是归在内政部管辖。”少了文化专责单位,当年的古迹管理,多是消极的管理维护,黄舒楣回忆。

1970年代后,台湾社会高速的经济发展,催生了古迹保存运动,都市知识精英们开始参与文化运动,使古迹保存成公共议题,也带动1980年代的《文化资产保存法》制定。1981年行政院文化建设委员会成立,隔一年《文化资产保存法》立法完成,才有一套面对文化资产的方式。

而一路到了1990年代,文化资产有了新一层意义。一方面文化资产正以新的概念被理解,另一方面市民争取参与公共治理的权利,而文化资产正是一个可应用的路径。加上文化业务地方化后,1999年,“台北市成立第一个(地方政府的)文化局。龙应台是第一任局长。之后其他县市也陆续成立文化局等单位。”

龙应台上台没多久,保留台北公馆宝藏岩聚落的抗争又起。位于台北市公馆新店溪河畔的宝藏岩聚落,1950、60年代时还是一片军营,后来逐步成为城乡居民的落脚地,超过两百户的非正式聚落沿著山壁搭建,形成特殊地景。1980年代,此处被划设为公园预定地,长居于此的住户面临拆迁危机,开启了争取保存的运动。

过去的文化资产著重在光荣历史,名门将相遗留的庙堂牌坊成了古迹名胜,“我们会去看林家花园,但不会去看一个失败者的住所。”但1990年代后对于文化资产的想像更加宽广,也有新的诠释角度,“文化资产应该是好的、坏的都要看。”黄舒楣说道。

也因著这时代背景,让宝藏岩作为非正式聚落的记忆有机会被摆放到公共讨论里,近一步被保留。黄舒楣回忆,当年宝藏岩抗争,许多城乡所师生都投入其中,加上龙应台作为第一任文化局长,也企图作出不同的尝试,因此让宝藏岩的保存有了对话的可能。

从宝藏岩到华光社区,皆能反映出战后一大段时间里,执政者无力处理都市人口移入后暴增的居住需求,因此睁一只眼、闭一只眼放任人民自行搭建,逐步让非正式聚落滋长。非正式聚落镶嵌在都市发展的纹理中,尖锐地见证都市规划里的历史债务。待到都市面临开发需求时,过往任其生长的非正式聚落,变成了“违法占用”,国家开始向这些非正式聚落的住户追讨“侵占”的土地。

宝藏岩到华光社区,十年光阴,黄舒楣从硕士班再往上攻读博士班,台北市的土地开发也进入白热化,都市更新与国有财产活化两大政策工具,榨出了更多都会区精华地段的土地以供开发,随之而来的拆迁与诉讼也频繁发生。

国家机器运作的同时,也遭遇不少反挫的力量。像是2010年前后爆发的台北市士林王家都更案,居民被迫划进都市更新范围内,无法拒绝参与都更案。士林王家的案子凸显都市更新的游戏规则里“强迫中奖”的吊诡,就此引发一系列都市更新法令与人民土地产权间的争议,也吸引许多声援者集结在此,共同对抗政商一体的地产霸权。

相较于士林王家作为私人土地产权与都市更新议题,差不多同期出现的华光社区开发案,则是反映了国有土地活化再利用政策下的居住权问题。

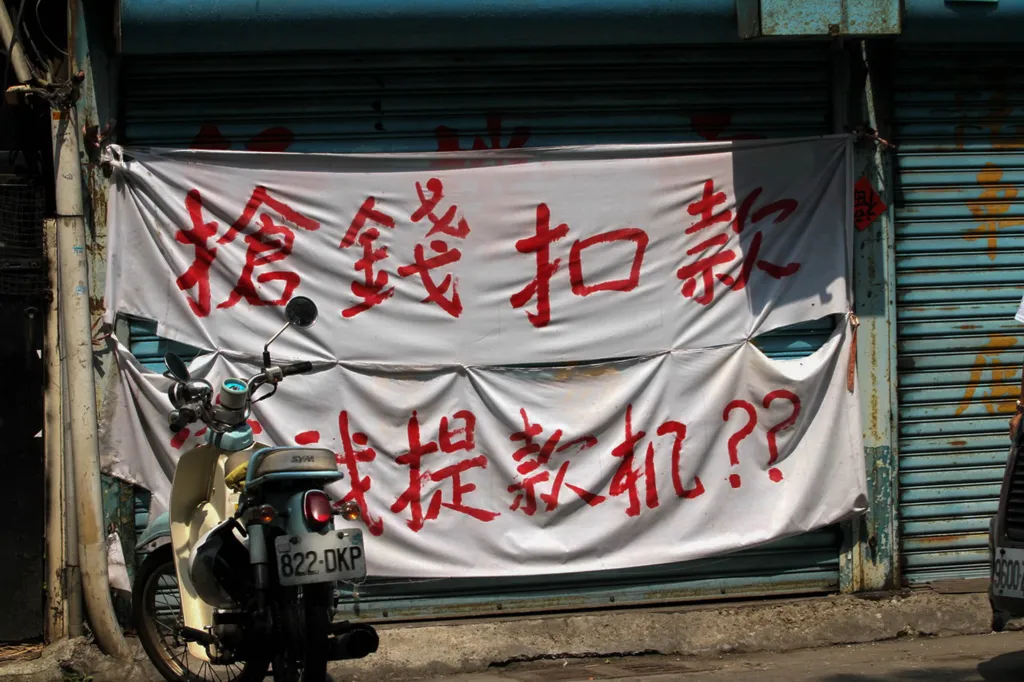

2007年之后,政府在华光社区这块土地上推出不少开发想像,“台北华尔街”、“台北六本木”⋯⋯。为了遂行土地开发,必须清除上头的聚落,因此法务部透过诉讼方式,提告华光社区里的非正式居住者,要求住户拆屋还地,并对居民追讨数十至数百万的罚款。住在华光社区三、四十年的小林汽车电机行一家,就被追讨六百多万“不当得利”。2012年追讨手段更加严峻,甚至对居民进行强制执行扣押薪资、冻结帐户和拍卖不动产。

但此前黄舒楣还对华光社区一无所知。直到博士班时期,她担任一场硕士论文的审批,论文是台大地理所研究生蔡敏真以华光社区为题的民族志研究。蔡敏真的研究里,提到了华光社区过往作为台北刑务所官舍的历史。日本殖民的第一个十年,殖民政府陆续在岛上兴建现代化的刑务所,其中台北刑务所是最大的一处,直到1938年,台北刑务所容纳的受刑人占总体受刑人数三分之一以上。“我看到时很震惊。我自己在这个区块生活那么久,竟然都不知道有这片地方。”

对于地景的不熟悉,或许不过是每个人的日常,除非有心访查,否则不会了解巷弄里藏著什么宝藏。只是这次交会让黄舒楣对华光社区留了心。2013年,从国外完成博士班学业,返台后尚未进入学术工作的黄舒楣,再次有机会与华光社区接上线。

殖民监狱的真面目,是现代化实验场、文化资产,还是被排除的集体记忆?

“当时声援华光社区的人想试试看用文化资产提报的方式,来为华光社区争取一些时间。这是我可以出力的地方。”那段拿到学位后、进入教职工作前,人生相对自由,能全心投入一场抗争的魔幻时光,后来再难复制,“那时我也刚博班毕业,和一群大学生一起工作还不会有代沟。”黄舒楣笑著回忆,因为这段机缘,让她认识许多很有能量的大学生们。

黄舒楣和几个伙伴共同负责撰写提报文化资产的说帖,追查华光过去作为刑务所的身世之谜。文献资料以外,几次与居民的偶遇,更补足了人与空间交会的细节。黄舒楣回忆曾有居民分享自己在刑务所工作的过往,或活灵活现地描绘尸体运出刑务所的模样。有些居民家中翻出的老照片,见证此地在统治者来去下的变化。这些见证,让此地的过去变得鲜明。

“有次办导览,一个老先生跟他女儿一起来。老先生说他曾经在刑务所工作,还因此去过中国的旅顺。他觉得很可惜,旅顺日俄监狱能够保存,但台北刑务所则是1970年代初,因爱国东路开设而拆除。只留下南北围墙与围墙外官舍宿。”老先生一句话给了黄舒楣灵感,想著应该与国际案例进行比较,作为辅助。当年旅顺日俄监狱被拿来作为国外一个监狱保存的对照案例,多年后,日俄监狱再次于《困难东亚》里现身。除了阐述保留的过程,更进一步将它放置于地缘政治错综复杂的因果关系里,分析其保存的局限。

“如果从土地开发的角度来看,刑务所的过去对华光来说大概就是个‘历史背景’。但我又觉得,它不只是‘历史背景’。”挖掘华光社区历史的过程,像一堂迟来的补课,补足了日本殖民时期的刑务所与现代化的关系。“研究台北刑务所时才发现,日本殖民政府在各处殖民地兴建现代化的刑务所,很大的原因在于日本担心步上亚洲其他国家后尘,沦为西方国家殖民地。”

黄舒楣在一场座谈中分享,彼时西方国家要求在其他地方拥有“法外法权”,等同是对国界的侵略。而日本为防堵这样的国界遭到蚕食,必须追上西方国家的现代化脚步。急欲摆脱被西方视为“落后”的焦虑,成为日本推动刑罚改革原因之一,甲午战争后日本取得第一个殖民地——台湾,之后殖民地成为日本展演“文明”的舞台。

作为日本殖民地的台湾以及韩国,成了日本急起直追西方现代化过程中的实验场。1900年代初期,台湾与韩国陆续兴建了新式刑务所,而在中国东北的旅顺,日本殖民政府则是扩建了过去俄国沙皇兴建的监狱。几处刑务所都有相似的放射状全景监狱建筑,方便让受刑人在“孤绝中自省”,同时增加监视管理的效率。

1920年代的《台湾日日新报》上,则能看到日本殖民政府把台北刑务所内的整洁环境,和受刑人的健康,作为值得对外宣扬的骄傲。台北刑务所甚至是外宾访时的参观景点之一。

可惜的是,重现华光社区的聚落记忆、提报文化资产,虽能为开发案带来缓冲时间,但这过程同时也反映出文化资产这副“工具”本身的局限性。黄舒楣解释,从国外引进至台湾,逐步发展起来的文化资产分类项目,都对应著各自具体的保存目的。“像华光社区当时提报的是‘有形资产’,因为是‘有形’,审查委员就会聚焦在有型的物件,与物件的价值上。”

将保存的范畴框限在“有型”的物件下,这样的做法既是划界也是排除。以华光社区这片土地为例,日治时期的官舍,以及居住其中的人,皆围绕著刑务所而出现。而战后的非正式聚落恣意生长,则是战后政府先有临时偏安心态,后来亦无心解决都市居住空间问题,才造就了华光社区和宝藏岩这些聚落。空间作为集体记忆的社会框架,地方与记忆也相互构成,难分难舍。

“且像旁边中正纪念堂那块基地,日治时代是原军事用地,台湾第一步兵联队和山砲队驻守在此。战后这块基地本来一度讨论要开发成第二都心。”黄舒楣强调,当年若副都心计划确有落实,1960、70年代后围绕著刑务所宿舍而增加的违建也许不会那么多,“华光社区这片土地更早就会进行一番整理——虽难断言是好或是坏——至少不会让华光社区里的聚落,被放任生长到2000年后,然后大家都在里面自立维生这么久以后,突然有天政府却说‘我们不承认你’,然后把人赶走。”

提报文化资产的过程,黄舒楣本期待这段集体记忆能受到重视与肯认,华光社区作为“人的聚落”,其中居民的居住权也能在讨论过程里获得保护,“但这些对委员来说⋯⋯有礼貌一点的委员不会否认记忆的价值,但他们会觉得可以用其他方式来保存;而文化主管机关也会觉得‘人的居住’不归他们管。就像宝藏岩里的居住问题,文化局也会觉得这怎么是归他们管?”

2013年底,华光社区基地上仅有位于金华街的七间刑务所官舍和浴场登录为历史建筑,南北两侧的台北监狱围墙列为市定古迹。这个部分保存的选择,一方面满足文化资产保存的呼声,一方面也避免破坏开发基地的完整性。

现代刑罚和“一秒到京都”的消费幻象之后,前路在哪里?

随著部分刑务所官舍和监狱围墙登录文化资产,华光社区遭到拆迁,保留运动走向落幕。但抗争运动的后座力,让参与者元气大伤。抗争之后,前后五十多名声援者被依照妨碍公务和违反《集会游行法》函送地检署,其中不少是学生,“后来开庭我去旁听过几次。”黄舒楣垂头低语,“你会觉得很不公平,觉得这件事怎么会落到这些学生头上;同时也会有很多担心和害怕,害怕下一次再遇到其他议题时,不敢找人来参与,因为你无法为他们负责,如果他们面临诉讼,你也无能为力。他们得自己面对家人、亲友,甚至后续的人生。而你能做的不过是旁听开庭而已。”

现代的刑法以隔离作为手段,将人隔绝于社会之外,使其悔过、教化。过去这片土地上的刑务所,扮演了隔离的场所,如今同一片土地,在地产开发过程中,则以司法诉讼为手段,对付反对者。黄舒楣在《困难东亚》一书中以不少篇幅处理当代刑罚的幽灵如何反复出现在同一个空间。“从对居民提告,到对抗争者提告,法务部的司法手段像极了另一种隔离。让每个人被隔绝在自己的司法困境中。看似文明,不留一滴血,但却十分暴力。”

隔离与排除,同样发生在首尔的西大门监狱身上,只是以不同的样貌展演。相较台北刑务所在1970年代便已拆除,西大门监狱则获得保留,用以诉说韩国独立运动的故事。

西大门这处基地,曾经是中国在朝鲜的外馆所在地,日本占领(韩国用语)时期改为监狱,韩国抗日独立民族运动期间被逮捕的爱国志士,大多关押在西大门监狱里。“韩国通常会尽量拆除日本占领时期留下的东西,但西大门得以保留,正值韩国执政者想以文化动员方式来改变国内与国际处境。”黄舒楣说,在这前提下,西大门监狱的诠释与反殖民叙事紧密结合,成为民族主义的象征。

但反殖民叙事里,什么样的故事得以被挑选、保留和传颂,同时也是一种排除,“像是慰安妇的议题,就不能放进西大门监狱里。”黄舒楣与李炫炅在书中借“矫正”之意,指涉这种对记忆的选择性提倡、改写,近似现代刑罚的“矫正”内涵。

“以后殖民视角来看待‘历史保存’ ,本质上是不断地重写殖民地理的过程。”黄舒楣一篇《监禁的记忆:殖民监狱博物馆中的展/禁空间》的文章中提到,台北刑务所一路从19世纪末至21世纪初,所经历的兴建到拆除的故事,涉及了多重的殖民政权转变、压迫、迫迁。

而讽刺的是,2022年9月,世界仍陷在新冠肺炎的风暴里,台北市中心的“榕锦时光生活园区”悄悄地开幕了。曾经保留下来的刑务所官舍,经历改建后以商业之姿重现。“有卖一杯五百元的精品咖啡,和知名的日式甜点店。”黄舒楣苦笑,曾经华光社区里有得靠超商过期面包果腹的经济弱势,也有经营小生意来维持生活安稳的小康之家,还有不少公务员长居于此。这些多元性随著聚落拆迁而消失,只剩下包装成“一秒到京都”的消费幻影,黑色幽默一般地挪用前殖民政权的空间想像,驱逐了流离在战争、国家之间的人们。

大量使用日本的符号与元素,看在对日本抱持历史仇恨感的韩国人眼中简直不可思议。黄舒楣笑说自己曾在美国就读博士班期间,以台湾总统府建筑为题进行报告,遭到韩国籍学生激烈质疑:日本殖民的建筑怎能沿用至今?

她和李炫炅合著研究时,曾一起走访嘉义的“桧意森活村”,这处日式建筑群在1920年代是日本殖民政府为了开发阿里山林业而兴建的营林机构附属宿舍,如今已成为热门旅游景点。黄舒楣和李炫炅两人远远望著桧意森活村里装饰的樱花树,猜测那到底是真是假,“我们还在猜,突然一片樱花瓣掉下来,我们就误以为那是真的樱花,结果走近才发现是假的。”

而樱花作为一种与日本连结的意象,在台湾各处被不假思索地应用,也让韩国人大感意外,“只能说台湾人比较宽容吧。”黄舒楣苦笑。

走在金华街那排面目已改的日式老屋前,黄舒楣细数哪些石柱是真、哪些断垣残壁是假,曾经保留下来的日式澡堂改成不符合台湾气候的玻璃屋,庭园造景放了许多移植过来的植物和人工流水,黄舒楣对著矗立在路旁,阐明设计理念的标示牌叹气,蹲下身看著地上的金属浮雕——那是旧日台北刑务所空照图的模样——熟稔地指出自己所在的位置,对应在旧地图上的何方。

而一公里外的中正纪念堂则作为威权象征,几度被提上公共讨论场域争辩转型与去留。黄舒楣期待这些讨论能从华光社区、台北刑务所的历史,映照出中正纪念堂的记忆。“可惜的是,讨论内容大多从这块基地作为威权象征来谈。而没能把时间维度更往前推,将过去日本殖民政府下的驻军所在地历史也纳入讨论。”黄舒楣无奈一笑,担心这样的讨论局限,恰恰代表了是这块土地仍旧受制于“威权”,所以讨论面向被困在“威权”里。

“曾经日本殖民政府对原住民族的争战,像是赛德克族武装抗日的雾社事件,便是步兵第一联队前往如今的南投县仁爱乡,藉优势武力对原住民族进行镇压。而台北刑务所里的受刑人还为了战争,连夜赶制军队需要的帐篷。”她希望从时间的纵深,谈人在空间里布下的痕迹;也从地理空间的相对位置,看见台北刑务所与后来成为中正纪念堂的日军驻地之间的连带关系。

“只能中正纪念堂真的很厉害,到现在还在发光发热,限制了我们如何讨论它。”

讨论历史和文化地景时,常会以“羊皮纸”为比喻,“地景上的层层叠叠,就像羊皮纸反复刮除、再覆写的过程。”黄舒楣说道,刮除总会留下痕迹,就像新与旧不和谐地共享著台北刑务所这片空间。仔细辨别这些残余的纹理,能隐约察觉权力移动的痕迹,“当你看清这些痕迹时,也才会更加警醒,不轻易接受一个被给定的标准答案。”

评论区 0