9月16日,22歲的泰勒·羅賓遜(Tyler Robinson)刺殺右派網紅查理·柯克(Charlie Kirk)之後,首次以視頻連線方式出庭,他被指控犯有嚴重謀殺罪和其他罪名,當地檢察官尋求判處死刑。據NPR報道,法庭文件顯示,羅賓遜的母親告訴調查人員,羅賓遜最近幾個月變得「更加政治化,開始更加左傾——變得更加支持同性戀和跨性別權利」。但是羅賓遜的父母並不知道,兒子的室友正在與一個跨性別者同居,而且兩人發展出了一段親密關係。據文件顯示,羅賓遜告訴他的室友:「我受夠了他的仇恨,有些仇恨是無法通過談判解決的。」聯邦調查局局長卡什·帕特爾在接受採訪時表示,羅賓遜「贊同左翼意識形態」,美國總統特朗普和副總統萬斯也在不同場合表示羅賓遜屬於「極端左翼」。

然而,也有人懷疑這是一場極右翼的內鬥,稱羅賓遜可能來自比柯克更右的Groypers。這是一個由極右翼白人至上主義者尼克·弗恩特斯(Nick Fuentes)領導的鬆散網絡運動,從2019年開始活躍至今,喜歡用網絡段子表達反猶主義、種族主義和恐同等等右翼觀念,並且非常熱衷於攻擊他們認為不夠極端、「純粹」的右翼,連特朗普都未能倖免,更不用說全力支持特朗普的柯克,他被Groypers稱為「臥底自由派」,甚至說他是「法西斯」——在Groypers的語言體系中,法西斯常常被用來攻擊自由派,用以混淆大衆對「法西斯」的認知。弗恩特斯多年來在線上、線下都經常號召粉絲門干擾柯克和他的「美國轉折點」組織的活動,也沒少叫囂要發動「戰爭」解決掉這些對手,而且羅賓遜在刺殺所用的子彈上刻下了不少網絡梗,其中不乏Groypers喜歡玩的梗,這似乎為這一猜想增添了有力證據。

不過,美國獨立記者肯·克利彭斯坦(Ken Klippenstein)從羅賓遜的朋友處獲取了他們平時在Discord上的聊天記錄,發現他平時主要談論的是電子遊戲,而幾乎不涉及政治。這位朋友對克利彭斯坦表示,「對我們所有人來說,他似乎只是一個簡單的人,喜歡玩《盜賊之海》、《深巖銀河》和《絕地潛兵2》等遊戲,喜歡釣魚,喜歡露營。」

如果我們不急於給槍手打標簽,不管是左還是右,而是退一步,把他放到美國各類襲擊案件的更大圖景中去看,就會發現他代表的可能並非是黨派政治主導的政治暴力浪潮,而是雜揉了另類右翼、虛無主義、加速主義、網絡巨魔文化等等要素的暴力形式。

宣言的「梗」化

儘管羅賓遜被捕後沒有配合調查,但他已經通過子彈上的刻文向外界傳遞了一條確切的信息——他非常熟悉網絡亞文化中的內部梗。某種程度上,可以說這就是屬於他的「宣言」。

這種在子彈或槍械上書寫網絡梗、將襲擊行為轉化為解碼遊戲的危險模式,源頭可以追溯至 2019 年新西蘭基督城清真寺恐襲案。該案槍手布倫頓·塔蘭特(Brenton Tarrant)作為網絡論壇4chan的資深用戶,熟悉另類右翼的話語模式,深知如何通過「玩抽象」來吸引關注,作案方式極具「網感」:他將襲擊過程遊戲化,進行網絡直播並發表宣言,並且在宣言中和襲擊期間都大量使用網絡爛梗,並以各種形式向過往的襲擊者致敬,將他們「神聖化」。

這裏我們並不需要再次深入分析新西蘭恐襲者的宣言內容和思想譜系,但應該要注意到,塔蘭特並非第一個把政治宣言和恐怖襲擊捆綁「營銷」的人,但卻是第一個主動把自己「梗」化的襲擊者,而且最可怕的是,他讓恐怖襲擊看起來沒那麼恐怖,還變「酷」了。相比他所崇拜的挪威極右恐怖分子布雷維克(Anders Behring Breivik)、以及布雷維克模仿的美國「大學炸彈客」(Unabomber)泰德·卡欽斯基(Ted Kaczynski)的成百上千頁的奇長宣言,他的宣言只有幾十頁,其中還包含簡短的問答形式。而在視覺上,他的槍械寫滿各種符號、文字,吸引人們來解讀,彷彿是一個解謎遊戲。

其實這種吸引關注的想法並不新鮮,布雷維克在2011年的襲擊宣言中就把自己的襲擊稱為「這本書真正的營銷活動」,而新西蘭案件則是這種營銷思維在移動網絡和社交媒體時代的樣板,開創了一個極具傳播性的襲擊模式。而在塔蘭特的這個模式中,宣言反而不那麼重要,他自己就說「我會用我的行動說話」。

很不幸,儘管當時新西蘭政府和媒體都敏銳地捕捉到了襲擊者的意圖,拒絕在報道和通報中直接稱呼他的名字,但還是無法阻止網絡上繼續流傳他的襲擊直播錄像和宣言內容,僅僅是2019年當年就在德國、挪威、美國等地出現了四起直接提到塔蘭特的襲擊事件。2019年之後,全世界出現了越來越多的青少年獨狼襲擊者,他們普遍用各種各樣的方式向新西蘭案犯「致敬」。

例如今年8月地明尼阿波利斯天使報喜天主教堂和學校槍擊案,23歲的槍手在自己的槍上寫滿了符號文字,其中除了不少校園槍擊案的槍手名字、以及布雷維克和塔蘭特的名字,還有一些直白的反拉丁裔、反黑人、反同性戀和反猶主義政治表達,比如「殺死特朗普」,另外還不乏亞文化梗,例如「腦腐」亞文化的「Skibidi」、《指環王》中的矮人語口號,以及「Why so Queerious?」等等。又比如2022年,18歲的佩頓·詹德倫(Payton Gendron)襲擊了紐約州布法羅一家非裔社區的雜貨店,造成10人遇難、美國現代史上最大規模的種族仇殺之一。他同樣在襲擊時進行了網絡直播,並準備了一篇180多頁的宣言,其中不僅有對以往右翼恐襲案的崇拜,還直接抄襲了幾段塔蘭特的宣言。

更有甚者,在2024年土耳其埃斯基謝希爾恐襲案中,18歲的主犯阿爾達·庫屈耶蒂姆(Arda Küçükyetim)甚至不是白人,但他身着寫有納粹符號的背心,使用小刀襲擊了當地的清真寺,他也在直播平台上直播,併發布了一篇宣揚白人至上主義的宣言,其中除了新納粹主義符號,還大量使用了Groyper常用的meme圖。在他的宣言中有一個專門的部分,介紹了一個積分系統,方便其他恐怖分子模仿,傷亡人數越高得分越高,還和使用武器的難度、襲擊的地點難度掛鉤。

這些「宣言」中往往會大量使用亞文化的內部梗,有些是遊戲社群的,有些是屬於性少數群體的,而更多的是屬於另類右翼的網絡群體,這既是身份標識,同樣也是宣傳策略的一部分:越是普通人,越不了解這些亞文化的梗,而在他們開始試圖了解的時候,就陷入了右翼話語的意義迷宮。而熟悉網絡的人們很容易會發現,這些語句並不一定能夠字面理解。用中文世界比較熟悉的詞彙來說,其實就是「玩梗」,甚至是「搞抽象」。

比如,日語蜂蜜水的諧音「哈基米」已經可以代指任何可愛的動物,又或者是在評論區重複粘貼某一句話來表達反諷。事實上,根植於網絡亞文化的美國另類右翼群體在4chan、8chan等等論壇中早已發展出一套不斷更新的內部梗,包括表情包、回帖格式等等,而這些亞文化又會溢出到Discord、Twitch、X等不同平台上繼續發展,使另類右翼的觀念逐漸主流化。例如soyjak系列表情包、悲傷青蛙pepe系列表情包,原本都是和另類右翼高度相關的內容,如今已經變得非常廣泛,意義也變得模棱兩可。

這種模棱兩可的政治表達,我們或許可以稱之為「梗政治」,它並不是偶然的產物,而是紮根在網絡中生長出來的。在4chan等另類右翼聚集的論壇上,有一種所謂「shitposting」的文化,類似於中文的「玩抽象」。Shitposting的目標,就是要搞懵讀者,讓他們讀不明白真實意圖。而另類右翼也有意識地在現實中使用這個策略,其中兩個很好的例子,一個是他們開始使用「OK」手勢來表達白人至上主義,因為這個手勢非常常見,所以你沒法看到一個人用OK,就指控他支持種族主義,但如果他真的是用這個手勢來表達支持白人至上,他也可以辯護說他沒這個意思;更重要的是,這還可以讓「正常佬」(Normies)感到混亂,破壞他們既定的意義世界。

另一個例子就是Groypers對法西斯和反法西斯符號的使用,他們有意地攻擊自由派才是法西斯,掏空「法西斯」作為政治指控的含義,還把反法西斯的歌曲Bella Ciao加入自己的歌單——於是你能看到羅賓遜在子彈上刻下Bella Ciao之後,人們反而無法確定他到底是字面意思的反對法西斯,還是隱隱約約在表達對Groypers的認可,你也很難判斷,和跨性別者處於親密關係中的他,到底是真的想用「如果你讀到這個你就是Gay」來嘲諷同性戀群體,還是只是想玩個梗,又或者是不是要故意讓人們聯想到Groypers。

「梗政治」的本質是放棄表達和交流,讓對方陷入迷惑,進行「心理戰」(psyop)。這也是為什麼右翼群體的陰謀論熱衷於高呼各種事件是「假旗」,也就是故意設計的苦肉計陷阱,比如校園槍擊案是聯邦政府為了收緊槍支管理上演的等等。事實上,這既是他們所在的網絡環境,也是他們所相信的世界觀,一切都是模棱兩可、不可辨認的,到處都是對立與戰爭。

右翼的極端主義化,還是極端主義的右翼化?

不過,「梗政治」象徵的價值觀虛無化,並不是暴力事件中的唯一特點。同樣值得注意的,是極右翼暴力網絡的影響。

早在2016年特朗普剛當選時,學者Angela Nagle就在《Kill All Normies》中提出,網絡上的「玩梗」正在模糊真實表達與抽象反諷之間的邊界,而這種策略就是另類右翼所擅長的。而在越來越多的右翼襲擊、校園槍擊當中,會發現很多主犯都是從小沉浸在網絡社區中的網絡原住民,比如泰勒·羅賓遜;還有人甚至會在宣言中使用自己的網名自我稱呼,例如15歲的娜塔莉·魯普諾(Natalie Rupnow),她2024年12月在威斯康星州麥迪遜市的校園襲擊案中造成2死6傷,而她在宣言中自稱Samatha,她使用這個網名參與了網絡上的大規模襲擊社群和新納粹電報頻道。

這些新一代襲擊者的宣言中,直白的政治性內容越來越少,梗的密度卻越來越高,有一些襲擊者直接就不發宣言,而是留下很多社交媒體的帖子,或者在日記中自我表達——但這些日記並不是真的私人日記,而是讓別人解讀自己的材料,例如明尼蘇達天主教堂槍擊案的主犯就把自己的日記拍成了視頻,併發上網絡。

但這引出了一個更深層次的問題——如果所有人都難以確定槍手到底是什麼政治意圖,那麼這真的還算是政治驅動的襲擊嗎?越來越多的襲擊宣言不再試圖通過故事或者數據來說服讀者加入自己的意識形態,而是直接使用內部梗,並用大量篇幅表達自我厭惡、厭惡社會、厭惡他人。不僅僅是字面意義與反諷的邊界模糊了,表達和沒有表達的邊界也在模糊——如果誰都讀不懂,那為什麼還要表達?但如果說他們不是政治的,他們卻又的確表達了對右翼恐怖襲擊者的崇拜、寫下了新納粹的口號與符號、刺殺了重要政治人物。

如果說新西蘭襲擊時,「宣言」還是一個吸引閱讀的意義迷宮,是表達政治訴求的主舞台,那麼後來者的「宣言」甚至可能放棄了「宣言」的形式,而是通過高密度的梗實現字面上的去政治化,更加方便宣傳,也對習慣於日常社會的大衆來說更加費解。

總結起來,這是一種針對常態的加速主義,目的是推動生活常態的崩潰,使生活中的一切都陷入模糊,陷入懷疑——而這就是他們所熟悉的網絡世界,到處都是匿名的敵人,無法確定對方到底是在搞抽象還是在真誠表達,連襲擊本身都是一場實體的「抽象」行為。但就像所有社交媒體上玩梗的人一樣,他們仍然使想要被理解、渴求被關注,他們需要觀衆來認可自己,這也是為什麼他們總要留下一些什麼讓別人點贊。

在2024年的一篇論文中,研究者對 2014 年至 2022 年間在美國活動的暴力極右翼極端分子撰寫和發布的六份宣言進行內容和話語分析,提出以「怨恨」(ressentiment)作為理解右翼極端分子心理的核心,這種情緒建立在對感知到的不公正的憤怒之上,也建立在和他人比較產生的自我厭惡之上。如論文所言,「在怨恨情緒的作用下,個體通過心理防禦機制重建自我價值,這一過程不僅涉及暴力,更包含一套更完整的』價值轉移』(transvaluation)—— 通過該過程,個體實現從『舊我』到『新我』的轉變,並將新身份定位為殉道者、戰士或救世主。」

或者可以說,很多青年襲擊者面臨着價值意義的空虛和自我認同的危機,而極右翼的「偉大事業」為他們提供了身份重建的契機——不少襲擊者並非是獻身於右翼意識形態的狂熱分子,而只是利用了右翼話語來為自己的極端行為尋找支撐。

幾個最近的例子支持了這種現象。比如前面提過的15歲襲擊者魯普諾,她在槍擊中造成兩人遇難之後,飲彈自殺。即便是美國的槍擊案中,魯普諾也太年輕了,而且還是極其少見的女性槍手。更重要的是,她宣言中右翼的政治表達不那麼直白,篇幅也不多,更多地在表達對人類的厭惡、對家庭的厭惡、對自我的厭惡、對意義和歸屬感的渴望,比如「我屬於一種真正的思想和一場真正的革命。」(「I am a part of the real thought and the real revolution.」 )

除此之外,除了1999年科羅拉多州科倫拜恩校園槍擊案、和2019年德克薩斯州埃爾帕索的白人至上主義槍擊案,她所致敬的「聖人」(其他恐襲案兇手)很多都不是美國人,也不一定與右翼有關,包括2007年芬蘭約克拉校園槍擊事件、2018年克里米亞刻赤理工學院槍擊案、2019年巴西蘇扎諾校園槍擊、2024年土耳其埃斯基謝希爾恐襲案等等。根據警方調查,這名15歲的槍手是通過參與網絡討論小組了解到他們的。她在宣言中稱他們為「聖人」,其中被稱為「終極聖人」的,正是庫屈耶蒂姆。此外,她還與加州、佛州的青年取得聯繫,試圖幫助他們在當地實施襲擊。

再進一步挖掘,還會發現魯普諾加入過庫屈耶蒂姆發表宣言的群組。而庫屈耶蒂姆,又曾加入過一個由白人至上主義者主持,以恐怖主義加速社會崩潰、催生新的白人種族國家為主旨的群組。

順着魯普諾,我們再看2025年1月田納西州納什維爾校園槍擊案。就在魯普諾在X上發出自己的襲擊預告之後,和她互粉的納什維爾襲擊案主犯,17歲的所羅門·亨德森(Solomon Henderson)回覆她,「直播吧。」一個月後,亨德森在高中食堂槍擊殺死一名同學後自殺,並在襲擊發生前,在網上發布了一份長達51頁的宣言和288頁的日記。非常矛盾的是,亨德森是非裔,但又在宣言和日記中讚揚納粹主義、白人至上主義等等極右意識形態,大量地引用和複製了其它右翼宣言,他還自稱「mentalcel」(因為精神、智力等障礙而自我認同為非自願獨身者 (incel) 的人)。很明顯,亨德森也深陷自我厭惡之中。

年輕人如何陷入極端化?

那麼,問題是,年齡這麼小,他們都是如何被極端化的?為什麼他們非得用隨機襲擊的形式實踐極端主義?答案是,的確存在不止一個宣揚極端主義暴力的網絡組織或社群。儘管暴力行為本身是非中心化、非組織的,但是啓發暴力行為的思想,卻是有組織的。

庫屈耶蒂姆、魯普諾和亨德森等人,或多或少地都加入過或者引用了「恐怖電報集團」(Terrorgram Collective),這是一個去中心化的極右翼Telegram頻道和網絡,包括至少400個頻道和200個群聊,主張「激進加速主義」,並且和新納粹組織「原子武器師」(Atomwaffen Division)、「基地」(The Base)等有關聯。他們會為各個想要進行恐怖襲擊的人提供方法、資金、材料等方面的訓練和支持,還列出了一份「白人至上主義加速主義事業的敵人」的目標名單,鼓勵直接暗殺。

儘管美國和澳洲分別在2025年1月和6月、將Terrorgram列入恐怖組織名單,而且加拿大、美國等國家已經逮捕了數名領導人物,但這似乎並沒有完全擊垮這個無中心的廣闊組織。根據2025年8月美國司法部披露的信息,在「恐怖電報集團」的煽動和指導下,「一些人在美國及其他國家實施或策劃了襲擊,包括:策劃襲擊新澤西州的一家能源設施;策劃炸燬田納西州的一家能源設施;在威斯康星州謀殺兩人以推進暗殺聯邦官員的計劃;以及企圖暗殺一名澳洲官員……另外還有在斯洛伐克布拉迪斯拉發的一家LGBT酒吧槍擊三人,造成兩人死亡;在巴西阿拉克魯斯的兩所學校槍擊十一人,造成四人死亡;以及在土耳其埃斯基謝希爾的一座清真寺外刺傷五人。」

而根據美國PBS的調查,至少有35起與Terrorgram相關的犯罪案件,包括炸彈陰謀、持刀傷人案和槍擊案,其中2022年在斯洛伐克布拉迪斯拉發一家LGBTQ+酒吧發生的槍擊案中,槍手尤拉伊·克拉伊奇克(Juraj Krajčík)在三年多的時間裏接受了該組織成員的指導,當時他才16歲。

但同時,這種暴力又不僅僅是右翼的。這裏可以引用一下美國FBI的新術語:「虛無主義暴力極端主義」(nihilistic violent extremism, NVE)。亨德森在日記中暗示,自己很熟悉CVLT、764、血腥主題論壇WatchPeopleDie以及發源於俄羅斯和烏克蘭的MKY(直譯為「瘋子謀殺邪教」),而魯普諾也被發現有WatchPeopleDie的賬號。無論是CVLT、764、還是MKY,都屬於FBI所列的「虛無主義暴力極端主義」網絡平台,他們大多與新撒旦教、新納粹主義、加速主義等等極端思想相關,又與「無生命重要」(No Lives Matter)、「真實犯罪社區」(True Crimes Community,TCC)等網絡社群關係密切。

根據國際智庫戰略對話研究所(ISD)的調查發現,與過去新法西斯運動中大多數激進化目標不同,這些鼓吹暴力的極端組織受衆更加年輕化,而且女性比例更高,例如TCC的女性比例可能高達1比1。ISD的研究表明,女孩們往往通過在線飲食失調社區找到TCC,而男孩們通常來自血腥論壇,並最終都習慣於暴力畫面。在受到這些平台影響的案例中,都能觀察到極強的自我厭惡和報復社會的暴力衝動,像魯普諾的案例中,政治訴求的成分已經非常稀薄。

不過,這並不意味着這種極端暴力是完全沒有意識形態影子的。根據Unicorn Riot的調查,像CVLT、764、「九角教團」(Order of the Nine Angles,簡稱o9a)等團體,除了主張新納粹主義等極端思想和反社會行為、傳播血腥暴力視頻以外,還和兒童暴力、兒童色情剝削有關,已經有多個這些團體相關的人員因為持有或製造兒童色情和虐待的影像而遭到逮捕。反誹謗聯盟(ADL)的調查則顯示,包括WatchPeopleDie這樣的血腥論壇,內容不僅是血腥暴力,還頻繁發布白人至上主義、反猶太主義和其他極端主義內容。

究其根本,這些所謂的「虛無主義暴力極端主義」平台,基本上都與新納粹主義發展出的「加速主義」觀念有關,例如「無生命重要」的口號就是「將死亡偶像化,賦予其神一般的本質,通過無休止攻擊的噩夢淨化全人類」。這一觀念源於新納粹分子詹姆斯·梅森在1980年代的主張,認為和平、正常的政治活動是不可能改變社會的,必須要完全摧毀現有的社會,並在廢墟上重建一個白人納粹主導的國家,後來由新納粹組織「原子武器師」推廣。亨德森的宣言開頭就是一段經典的新納粹加速主義論調:「西方已經淪陷,數十億人必須死去,加速,加速,加速」。

所以實際上,將這些青年極端化的是極右與極端主義的合流,他們高度社交媒體化,利用青少年在生活中所遭遇的迷惑、挫折、困難,將其轉化為對現狀、對社會、對自己的怨恨,並通過美化大規模槍擊者為「聖人」、傳播暴力視頻等等方法,進一步將他們導向暴力行為。你甚至可以說,這些暴力事件可能本來就會發生,但是因為極右通過亞文化讓自己變「酷」了,成為了槍擊界的「時尚單品」。

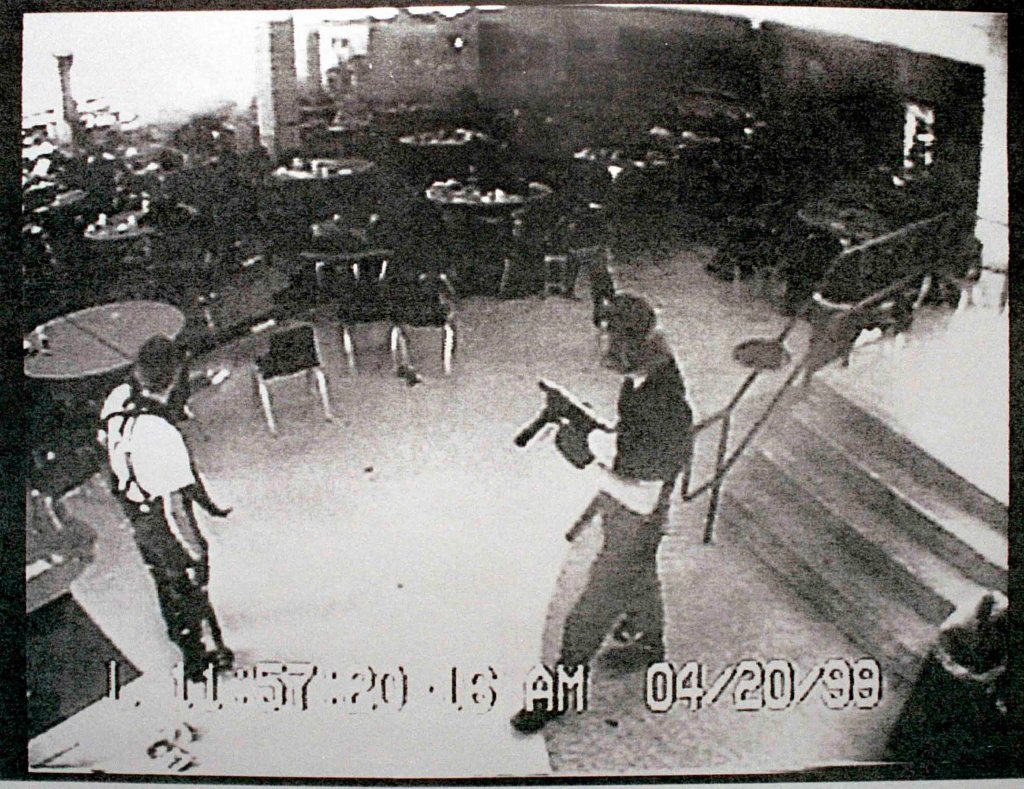

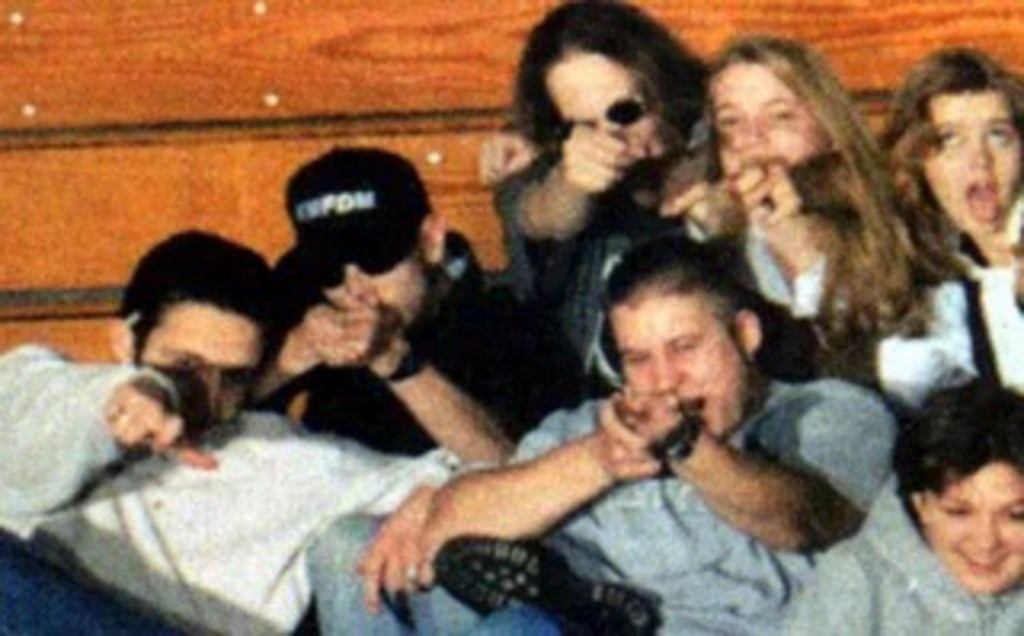

如果要往回追溯,早在1999年哥倫拜恩校園槍擊案中,就出現了右翼和虛無主義重疊的跡象。這場美國歷史上影響最大的校園槍擊案中,兩名主犯一個有明顯崇拜納粹的傾向,主張要「自然選擇」,通過槍擊來證明自己更加「優越」,而另一人則缺乏明顯的意識形態,更加傾向於通過槍擊案來實現最後的自我毀滅。

嚴格說來,如果回顧歷史,青少年的極端主義暴力並非新現象,在歷史上他們也曾與極左、宗教極端主義產生關聯,但沒有像現在這樣和高度亞文化、群體化的極右思想如此密切。法國社會學學者Oliver Roy在研究2010年代的伊斯蘭極端主義恐襲浪潮發現,很多襲擊者並不是中東出身的虔誠穆斯林,而是第二代穆斯林移民,經歷着激烈的身份認同鬥爭,因此他提出,並不是伊斯蘭極端化了,而是極端主義伊斯蘭化了。

他曾在採訪中說:「他們是在西方和中東邊緣地區活動的去領土化伊斯蘭網絡的一部分。他們的背景與中東衝突或傳統宗教教育無關。相反,他們受過教育,但內心疏離,往往是移民到西方的第二代或第三代。他們既有受過教育的中產階級領袖,也有工人階級輟學者,這種模式在20世紀70年代和80年代的大多數西歐激進分子中很常見。他們是現代馬克思主義(如果我可以這麼說的話)與宗教的混合體。20年前,這樣的人會加入激進的左翼運動,而這些運動如今已經消失了。如今,只有兩個西方激進抗議運動自稱是『國際主義者』:反全球化運動和激進伊斯蘭主義者。」

到了今天,「反全球化運動」已經被右翼民粹主義「奪舍」,而右翼民粹主義的主流化又進一步為激進右翼的暴力鋪好了道路。縱觀全世界,會發現校園槍擊或者青年襲擊案件也在全球化,例如前面提到過2007年芬蘭襲擊、2017年克里米亞襲擊、2022年斯洛伐克襲擊、2024年土耳其襲擊等等案件,還有更多沒有提到的案件。而襲擊者們相互致敬,借用極端主義的網絡平台傳播自己的「宣言」,成為「聖人」,鼓勵新一輪的暴力襲擊。

那些在意義真空和身份危機中掙扎的年輕人,一直是最需要社會關懷的人,同時也是極端主義的潛在兵源,而在全球化和社會固化的今天,這樣的年輕人只多不少。但在這個時代,與過往不同,迎接他們的,是一個將自身包裝成網絡亞文化、用「梗」和「抽象」解構嚴肅性、並把暴力遊戲化的極端主義全球網絡。它成功地為這些迷惘、憤怒的年輕人提供了他們渴望的歸屬感、目標和「救贖感」,為他們感到無聊和痛苦的日常生活中提供了一種可複製、可操作的「最終解決方案」。這些人並不是天生的怪物,也不是真的狂熱份子,而可能只是一個愛上網、愛刷短視頻的普通孩子。不幸的是,這種日常、普通生活的脆弱性,恐怕是這個時代每個人都不得不面臨的現實。

評論區 0