為了逃亡,王超華做了一件她最不喜歡的事情:向別人證明她是「王超華」。

在1990年被香港黃雀行動營救之前,為了證明自己不是中國公安故意放的誘餌,她必須證明自己「於1989年4月代表研究生院參加北京高校學生自治聯合會常委會,並擔任常委、副主席」,證明自己是「六四天安門事件後,於二十一名通緝學生名單中第十四名」的那個王超華。

逃亡30年後,2019年的台北,王超華向記者回憶起這段經歷:「1990年的春節過後,北京已經解除戒嚴了。對方不能確定我是不是王超華,那就讓我寫一封信,給在美國留學一個朋友。寫得好家常,但非常具體的小事。我給她寫了,上次我孩子出生的時候,因為妳的孩子已經長大了,妳就把那張小木床送給我了。這小木床相對來說體積大一點,她不會忘記,又是我倆才知道的事情。信輾轉送到她手中,確認了我是王超華,就不讓美國那邊跟我聯繫了,要切斷關係,因為線索越少越好。接下來,香港那邊(黃雀行動)開始跟我聯絡了。」

我確實不是一個小人物了。我開始體會到作為一個政治符號而生存的痛苦。在那半年多裏,對每個可能接觸我的人來說,附著於我的政治標籤的意義都遠遠大於我做為一個個體的其他意義。

「去坐火車的時候,我問,我能不能再去天安門廣場看一眼?接我的人說,不行,太危險了。我路上往廣場的地方遠遠看了一下,好像還能看到一點點。天安門有燈光,就能看到一點,就是最後一眼。」

這也是當時37歲的她,拋下孩子與家庭、望見故鄉的最後一眼。她原本沒有打算流亡,甚至多次想要自首入獄。牽絆住她的,是在六四之後這段日子裡,曾收留她、藏匿她的許多普通北京市民。若真入獄,這些普通人可能遭到比她自己更嚴重的打壓。回望天安門最後一眼,流亡,就此開始了。

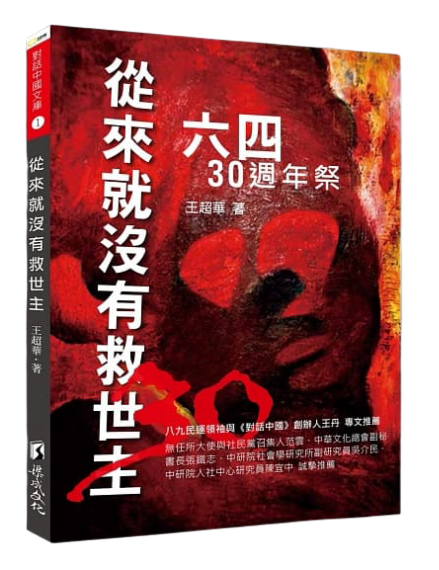

在台灣出版的新書《從來就沒有救世主:六四30週年祭》中,她寫到這一次人生轉折的關鍵意涵:「我確實不是一個小人物了。我開始體會到作為一個政治符號而生存的痛苦。在那半年多裏,對每個可能接觸我的人來說,附著於我的政治標籤的意義都遠遠大於我做為一個個體的其他意義。」

從來就沒有救世主:六四30週年祭

出版日期:2019/6/4

作者:王超華

出版社:渠成文化

把小孩哄睡再上街,卻成了學運領袖

書名「從來就沒有救世主」,來自《國際歌》歌詞,也是89年天安門廣場上廣受學生傳唱的抗爭主題曲。歷史是慷慨激昂的主旋律,王超華是當中躊躇而充滿意外的中低音。八九六四是王超華人生參與的第一場學運,當年她已經37歲,還是一個孩子的媽,與她同場的同學們仍是20幾歲的大學生。

1980年代的中國,每一年都有學運,在北京做學生,抗議是家常便飯,但王超華沒有參與過。和年輕一代不同,出生在50年代的她完整經歷過文革,曾熱烈參與過革命,甚至積極與被打成「黑五類」的父親王瑤劃清界限,直到見證革命與理想最終的幻滅。「我覺得我整個被政治欺騙了。」

王瑤

文革結束後,王超華一度失去人生方向,「算了,想說過我自己的小生活吧!」她開始戀愛、結婚、生子,人生目標就是先把自己調回北京,再千方百計將做工人的先生從外地調進北京。王超華原本的專業是土木工程,但為了陪先生考大學,她又開始自學,以助理工程師的身分參與考試,走上文學之路。改革開放之初,外頭風起雲湧的政治討論,幾乎與她絕緣。

直到她1987年考上中國社會科學院文學系碩士班,又在《光明日報》轄下《博覽群書》雜誌擔任編輯,一步步,走進了文化輿論場的中心。

「社科院的學生們有特別強烈的文化菁英意識,認為明天的文化菁英就是我們,同學們都是野心勃勃。」1989年,是五四運動七十週年,帶著強烈文化使命感的同學們相約寫一本《文化與社會》,文學部分分為兩塊,王超華負責近代文學,另一位男同學寫古代文學,「當時做書啊、搞文化都是特別熱的事情,大家都覺得自己可以參與、可以做很多事情。」

在這樣的氛圍下,八九學運揭開了序幕。氣氛很熱烈,儘管北京進入交通管制,但沒人覺得有什麼危險。王超華覺得,自己整個八十年代都沒有上過街,這一次,可以見證了。在學生佔領天安門廣場的第一天,她把小孩哄睡之後,「開始套毛褲、毛衣,準備出門」,當天晚上去了廣場,清晨還是跑回家,「因為要把小孩弄起來去學校」,然後再回廣場。

她說:「記得我碰到一個同學,他還說七六年(天安門學運)自己來不及拍照,這次一定要拍到照!大家的感覺是與有榮焉,沒人想過,會有這麼慘烈的結局。」

「柴玲是民主女神,我是幼稚園老師」

從沒參與過運動的王超華,如何第一次上街就成了「學運領袖」?

她回憶,廣場上中國社會科學院的學生不多,大約只有四十人,坐兩排就沒人了,與北京大學、清華大學的人數不能相比。「到了要各校開會的時候,吾爾開希拿大喇叭說請各校派代表,我就說咱們要不要也派個?他們就都看看我不說話,我就說那我去聽聽,回來給大家傳達訊息?大家就說行啊你去吧。然後就再沒有出來了。」

在廣場上,王超華認識了柴玲。她回憶,柴玲當時「馬上就帶著我去會議室敲門,跟大家介紹說『這是社科院的!』」

因為比其他學生年長不少,讓王超華在學生組織之間出入時常遇困擾。比如被糾察隊的男生反覆詢問身份,「一次他們用英語問了一句非常簡單的英文,類似who are you這樣的句子,我用英語回答,他就放我進去了。」那個年代的北京,會說英語,已經是受過高等教育的標誌。

通過了這些看似兒戲的考驗之後,王超華逐漸靠近學運決策核心。「我開會講,你們都提北大、清大,那我們這些小院校怎麼辦?」會議一結束,馬上有好幾個「小院校」學生過來圍在王超華身邊說話,她立刻有成「小院校代表」之勢。決策群眼見如此,便來徵詢王超華擔任幹部的意願,「他們說剛好有一個常委退出,不然推薦妳當常委,妳願意嗎?我就很興奮,說我真的可以當嗎?」學運開始沒幾天,無畏的「小院校代表」新兵,就這樣成了北高聯的常委。

她回憶,自己和柴玲作為組織中唯二的女學生,「我們滿足了那些男生兩種不同的想像,柴玲是一個單純的民主女神,有信念、有理想的少女,身材瘦小,絕食起來又很堅定。我呢,因為比他們年紀大很多,就好像幼稚園老師這樣的。開會幾個小伙子吵架,我說話他們會聽,會表現出一點理性,我覺得是很有用的。」

王超華曾在1990年一篇文章中,記錄當時對王丹的印象:「我還記得王丹像運動員臨入場時一樣躍躍欲試的神態。那是在去國務院信訪局遞交請願書的路上,王丹和鄭旭光安慰我這個比他們年長十餘歲卻毫無臨場經驗的領隊,胸有成竹地表示,應對的事他們會幫我……每逢這種時候,我常常會生出一絲自慚形穢,覺得自己也許確實是歲數太大了些,跟不上這些年輕人了。我能感覺到,他正是這一代大學生的代表,成長在開放的年代,有機會接受吸收各種不同的新思想……」

事隔三十年,姐弟情誼仍然未減。2019年,在王超華的台北新書發表會上,王丹擔綱主持人,介紹王超華時,便說,「我跟王超華當年老吵架,指著鼻子吵的那種,吵得可兇了。奇怪,我說她年紀大我這麼多,怎麼也不讓我著點!」王超華在一旁依舊無語微笑,既不辯駁,也不屈服。

和曾在廣場上的許多人一樣,他們的情誼,建立於運動,更建立於此後30年,共同的背井離鄉。6月4日凌晨,天安門槍響,王超華與其他許多現場的運動領袖、幹部,一夜之間成了通緝犯。

「要怎麼解釋整個運動你都在,最後卻沒有死在那兒?」

1989年6月13日,北京市公安局發佈21名學生領袖的通緝令,王超華名列第14位。一聽到通緝令,王超華便開始躲藏,一開始,她躲在與家裡有關係的朋友家中。由於擔心戒嚴部隊挨家挨戶進行搜捕,朋友們緊張討論對策,甚至說到要給冰箱做個罩子,讓王超華躲進去。王超華也想參與討論,卻被朋友制止了:「這都什麼時候了,妳別擺那個北高聯召委的樣子了,妳還以為妳讀書人真的什麼都知道?」

乍聞此言,王超華非常錯愕,「我想,所以現在我就不是北京市民的一份子了嗎?從此以後就是『學運領袖』、『知識份子』,我以後就要這樣被異質化了嗎?」

天黑之後,王超華從這戶人家離開,移動到下一個避難所。接待她的正是一對讀書人夫婦,作風卻太老派,既不願意把她藏到儲藏室裡,還說吃飯也必須坐到桌上來,不可偷偷摸摸。「他們說不可以把你當逃犯,警察真要來了,就把我們一塊抓走吧!」「我就想,阿呀,這怎麼一點不實際呢!後來躲藏的時候就想,千萬不要再找知識分子,太老派了!」

就這樣,她在城裏從一家住到另一家,住遍了各式各樣的房子,整整躲藏了6個月。有時每天要練習躲到小櫃子裡一兩個小時,掩人耳目。直到12月,她在收音機電台裡聽到,父親去世了。

是我參與學生運動,葬送了他的生命。……以後我要證明自己,就只能自己跟自己證明了。

聽到父親的死訊,王超華哭得幾乎要暈過去。她與父親的關係始終緊張,文革時期,她站在父親的對立面;文革之後,父親順利回校,她卻不是很能分享父親的「得意」,「我後來想通了,過去二三十年來,我跟父親有競爭關係,就是要我要證明我足夠了解中國、我的意見是有價值的,你不能輕易來評判我。」直到八九學運,王超華成為與李鵬對話的學生代表之一,回到家中,父親握著她的手,老淚縱橫地說:「你要是被捕了,我就去自首,跟他們說我是你背後的黑手!」

王超華回憶,那一刻,她與父親之間終於取得了一種共鳴與理解。「好像我們兩個都有關心政治、關心學生運動的基因,在那一刻,我知道他相信我。但他一下子就不在了,而且是因為我。」王超華略帶些激動:「是我參與學生運動,葬送了他的生命。……以後我要證明自己,就只能自己跟自己證明了。」

「到這個時候,我覺得我還要躲、還要保我的命,意義何在?我後來都沒有辦法看那些血淋淋的照片,我覺得我應該在那天死去的。要怎麼解釋整個運動你都在,最後卻沒有死在那兒?」

「父親去世了,我猛然醒悟到,我不再是過去的我,原先的那個王超華已經不在了。」

「北京市民,我不是你們的一份子了嗎?」

如果你覺得自己做的事情對,應該是這樣子的,直接去承擔你要承擔的責任。可是我的第一反應就是跑。

聽到父親去世的消息,王超華再也不想躲藏了。她灌醉自己,情緒失控,想要自首。但那時的局勢時,到處都在抓人,到處都在殺人──她回憶:「凡是學生抓到就送監,只要不是學生,許多工人抓到以後馬上就殺了……上海殺了燒火車的工人,濟南一天殺掉24個人,沒有解釋什麼原因,北京殺了7個人,說他們燒軍車。通緝令加上死刑,快速執行,直接威脅市民。」「妳如果自首,就變成把幫助你的人都置於危險之地了。」

這樣一路想下來,王超華心想,好吧,去接觸香港那邊吧。彼時香港的黃雀行動,正將無數像她這樣的學運參與者送出北京,抵達安全的國度。王超華也經由廣州、香港,最終輾轉抵達美國。

她說自己非常佩服韓東方,六四時被通緝的一位工人領袖。「他聽到通緝令,就直接走進公安局說,我聽說你們來找我呀,我來看看你們找我什麼事。」王超華說:「如果你覺得自己做的事情對,應該是這樣子的,直接去承擔你要承擔的責任。可是我的第一反應就是跑。」

這也是六四之後三十年,她從沒有放過自己的反思。「文革裡面,這麼長時間,知識分子一直就是這樣,第一個反應就是先屈身。不是去想原則的事情,而是先想說,又亂了,咱們先躲一躲吧?看看過一段時間是不是好一點?這種政治已經把投機灌輸到你身體裡,變成本能反應了。」

「像我這樣的知識份子,很抱歉,就是比較軟骨一點。」這是她回望當年,留給自己的評語。

在美國,王超華進入加州大學洛杉磯分校東亞系,讀完博士學位,現在以獨立學者的身分寫作。2005年,她編了《歧路中國》梳理80、90年代的中國思想辯論,收錄汪暉、朱學勤、陳平原等人對中國二十世紀最後十年的思想、農村、教育等領域的思辨。做為編者,王超華在書中序寫道,「希望這本書的出版將使讀者意識到中國仍然存在著批判的精神之魂,這裡思考的不僅是中國人自己的處境,也是影響到人類整體存在狀態的問題。」

她也沒有因為千辛萬苦脫險,而與運動絕緣。到了美國沒多久,中國政府對王丹、王軍濤等人的審判即將開始,聲援者在舊金山發起靜坐,王超華想去參與,卻遭到幫助她逃亡的朋友質疑,「他們意思是說,妳怎麼可以這樣?妳應該要爭取趕快完成學業,怎麼又去弄這些事?」

對王超華來說,這是必須要做的事:「政府通過對個別人的審判,讓人忘記為什麼這麼多人會站出來堵軍車。那麼多人、那麼慘烈的傷亡,這是我們共同的回憶,我要站出來。而且覺得自己有這麼道義責任,如果我保持沉默,不光是對這三個人的遭遇保持沉默,而且是對北京市當時傷亡的這麼多無名的人,也保持了沉默。」

我並不要做秋瑾呀,為什麼我今天變得特別了呢?北京市民,我不是你們的一份子了嗎?當初我們上街的時候,我們不是同樣的嗎?你們承認這是政府對我的迫害,這不夠呀,你要承認我是你們其中的一員啊!

去國多年,王超華再無踏上過北京土地,但這一切在異鄉的行動,仍在持續地向北京市民、向所有中國人民反覆說一聲:「我仍是你們的一份子。」

「我覺得,你們當時也都上街了,我並不比你們突出什麼。我並不要做秋瑾呀,為什麼我今天變得特別了呢?北京市民,我不是你們的一份子了嗎?當初我們上街的時候,我們不是同樣的嗎?你們承認這是政府對我的迫害,這不夠呀,你要承認我是你們其中的一員啊!當初是我們所有人一同認可的價值,才把我們帶在一起。難道因為政府把我放到了通緝令的名單上,你就不接受我了嗎?」

在《從來就沒有救世主:六四30週年祭》的新書發表會上,王丹多次讚美王超華是六四參與者當中他認為最有反省思考能力、最有理論層次的。從這邊採訪完全可以看出來這一點。

去YouTube仔细搜一下,当年亚视国际台转播过BBC Panorama 拍的Operation Yellow Bird

叫别人做烈士的很可耻

抛弃家庭放弃祖国的人,应该死在广场上的。我现在都记得伊丽莎白女王里诺丁汉公爵和沃辛汗最后的对话。—People will remember me. —No. They will forget.

同感,希望如果有机会能讲讲这个黄雀行动

感谢还有一群人忠实地记录历史,让这些人和事不至湮没

我也是汗顏,今年才知道黃雀行動。不過 google 一下都有。上禮拜公視有紀錄片講這件事

小小許個願,很多專訪都提到黃雀行動,希望能有專文談談這個,台灣人沒聽過這件事。