2023 年春,我搬來北京工作。彼時每隔幾天就有一場肆虐的沙塵天,我每天早晨呼喚 Siri 的第一句話,從「今天天氣怎麼樣」變成了「今天空氣質量怎麼樣」。

不過,有時即便 Siri 說空氣質量為「良」,我隔窗看見的北京城仍被一層灰霧籠罩,需要非常仔細遠眺,才能分辨出 15 公里外的城市最高地標——中國尊。後來,我乾脆用中國尊的清晰程度來決定,出門是否戴口罩、戴普通還是 N95 口罩。

事實上,iPhone 自帶的天氣 App 採用中國空氣質量標準,而這套標準下的「良」——如果換成美國標準——很可能已經是「中度污染」。

我意識到,我們能否看到「好天氣」,或許取決於我們選擇哪個標準。

中國現行的《環境空氣質量標準》自 2012 年發布、2016 年全面實施,已沿用十餘年。其間,全國多數城市的空氣「優良天數」逐年提升,成為環保部門和地方政府治理成果的象徵。

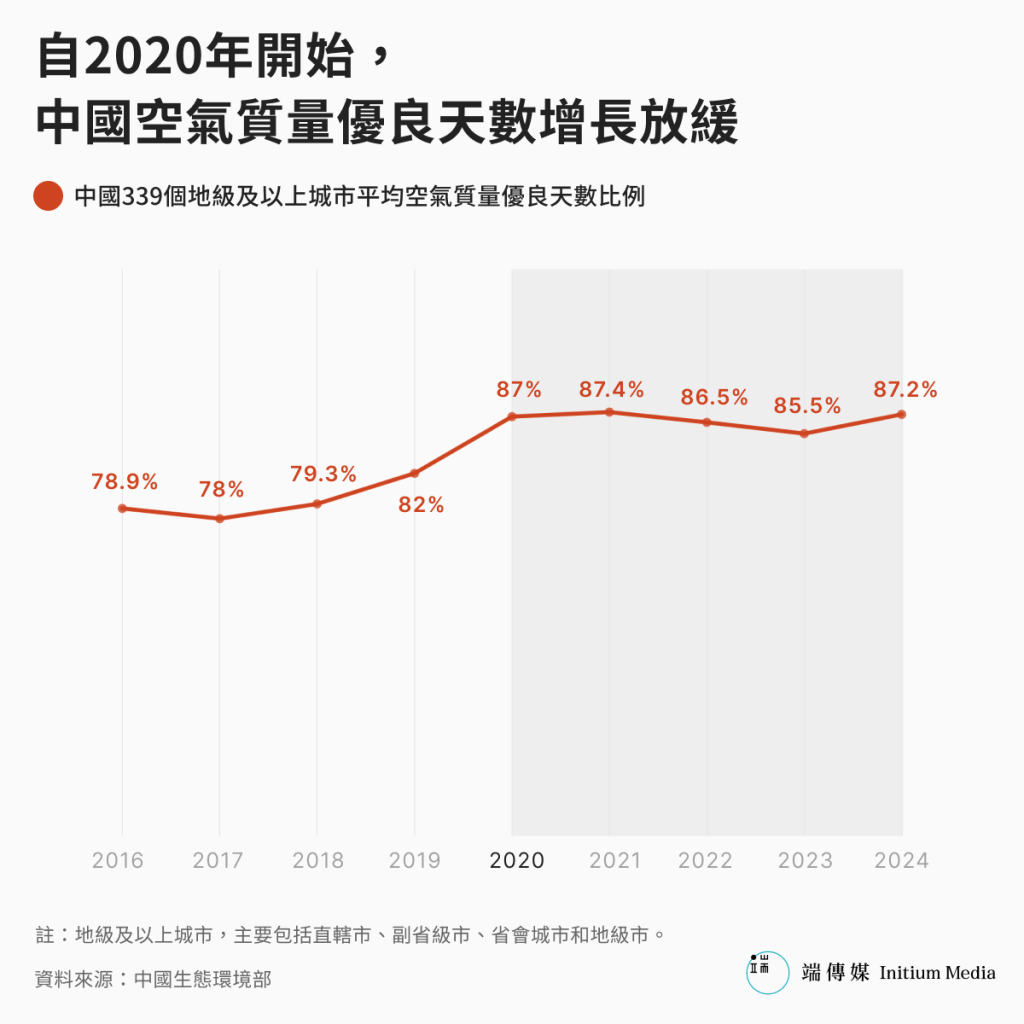

但自 2021 年起,這一改善趨勢明顯減緩。端傳媒整理中國 339 個地級及以上城市數據,發現 2016 年至 2020 年間,空氣質量為優和良的天數比例由 78.9% 上升至 87%,此後這一指標在 87%上下浮動,未有顯著進步。

優良率的停滯揭示了一個重要問題:過去十年來,中國用一套標準講述了「打贏藍天保衛戰」的故事,這套標準如今已顯得過於寬鬆、與國際脫軌。比如,在治理上「成效顯著」的 PM2.5 濃度,以 2024 年中國城市均值來看——依然是世界衛生組織指導值的六倍。寬鬆的標準不但拖慢了空氣質量的進一步改善,也遮蔽了很多新舊問題。

相較而言,發達國家更新空氣質量標準的頻率一般不超過八年,而距離中國上一次修訂標準已過去十多年。

2025 年 2 月,中國生態環境部大氣環境司司長李天威宣布,中國已於 2022 年啓動新一輪空氣質量標準修訂工作,他沒有透露更多詳細進展。

但標準的修訂已迫在眉睫。

寬鬆標準下的改善,是否「被高估」?

和全球大部分國家相比,中國的空氣質量標準都更為寬鬆。

現行標準規定了六個主要污染物的限值,包括可吸入顆粒物(PM10)、空氣中直徑小於或等於 2.5 微米的細顆粒物(PM2.5)、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧。

其中,PM2.5 作為過去十年中國大氣污染物治理的「首要目標」,成為公衆認知度最高的污染物之一,但與其他國家相比,其治理標準依然非常寬鬆。

中國標準中 PM2.5 的年均濃度限值為 35 微克/立方米,遠高於世界衛生組織建議的 5 微克/立方米,也高於美國(9 微克/立方米)、歐盟(10 微克/立方米)及日本(15 微克/立方米)等發達國家的標準,在國際上僅優於印度和埃及。

污染物(如PM2.5)限值直接影響空氣質量等級的劃分,進而影響優良天數的統計:限值越寬鬆,優良率越高。

中國現行的空氣質量指數(AQI)在發布時曾借鑑美國的計算方法,不僅觀測的污染物種類相同,也同樣採用「單一污染物中最大值」作為 AQI 值。但由於中國在污染物限值上較美國寬鬆許多,因此獲得了較高的優良率。

端傳媒整理了 2015年 至 2024 年、中國 31 個城市(注:包括22個省會城市、4個直轄市和5個自治區首府,下同)的每日空氣監測數據,並分別套用中美兩套 AQI 等級劃分標準,來計算優良率。

結果發現,中國標準下,這些城市十年間的整體優良天數佔比接近或超過八成,輕度污染的佔比逐年下降,中度、重度及嚴重污染則從近一成佔比降至不足 5%。

但在更嚴格的美國標準下,優良天數的佔比被極大壓縮,輕度污染在多數年份佔比超過三成,重度污染與嚴重污染也不再只是極少數。

而標準的劃分,直接決定了政府治理指標的完成難度。據中國政府在 2021 年提出的「十四五」規劃,到 2025 年,地級及以上城市空氣質量優良天數比例需達到 87.5%。

在中國現行標準下,2023 年 31個 城市中有九個城市達標,全年優良天數超過一半;而在美國標準下,僅有拉薩和海口兩個城市達標,有八個城市的優良率不到50%。

現行的寬鬆標準不單塑造了公衆「優良天越來越多」的感知,令人疏於防護,也令地方政府失去進一步改善空氣質量的動力。

要改變這一現狀,讓優良天「貨真價實」,應如何修訂空氣質量標準?專家們建議,可以從收緊 PM2.5 的限值開始。

PM2.5 濃度下降後又反彈,收緊限值是關鍵

鄭星居住在河南一個城市,過去十年始終關心空氣質量,因為這關係到女兒的健康。

2016 年女兒剛上小學,戶外體育課沒上幾節,就因肺炎反覆住院。打開空氣質量 App,鄭星看到家鄉的 AQI 經常飆升至四五百,地圖色塊呈黑紅色。按照中國空氣質量標準,中度污染、重度污染和嚴重污染會分別顯示為紅色、紫色、褐紅色。

作為一名科技教育工作者,鄭星清楚顆粒物污染對呼吸道健康的危害。他只好帶着女兒躲進距離家鄉 100 多公里的山村生活。 「每次開車回家,就看着那天空從藍色,逐漸變成一個灰色鍋蓋,體感非常直觀。」

鄭星的觀察符合彼時的狀況。在中國最初制定標準的 2012 年,顆粒物污染非常嚴重,如果 PM2.5 全年的平均濃度不超過 35 微克/立方米,就可算為單項污染物治理達標。當時在這一項上達標的城市僅佔全國城市總數的 4% 。因此,對於絕大多數城市,「35 微克/立方米」這條「及格線」在當時起到了階段性的引導作用。

也因為中國大氣污染的特徵, PM2.5 會較其它污染物更大程度決定一座城市空氣質量的優良率。端傳媒分析數據發現,中國 31 個城市的 PM2.5 平均濃度,與空氣優良率之間存在明顯的負相關關係。

換句話說,一座城市的 PM2.5 濃度越低,空氣質量優良率就會越高。年均濃度低於 30 微克/立方米的城市,如拉薩、海口,優良率普遍超過 90%;而年均濃度超過 70 微克/立方米的城市,如鄭州、石家莊、濟南,優良率普遍低於 70%。

近年,鄭星和女兒回到城裏居住。家鄉的「優良」天變得多了起來,快要成年的女兒也不再頻繁染上肺炎。生態環境部在 2025 年新聞發布會上披露,達標城市數量已接近 3/4,達標比例在十年裏增長 18 倍。

不過,鄭星內心依然不願在家鄉久居。接受端傳媒採訪當天,他所在城市的空氣質量為「良」,但他透過窗外、遠眺天際線就能看到「有點灰」。

「(PM2.5 濃度)都 75(微克/立方米)了,還叫『良』?這標準擱倫敦可能都要遊行了。」鄭星說。他還留意到家鄉的空氣監測站點多安排在綠樹環繞的公園或者機關大院裏,所測數據與普通人的體感有明顯出入。

這種體感的落差,揭示了中國現有標準的停滯不前。世界衛生組織在 2012 年將 PM2.5 濃度的指導值,從原來的 10 微克/立方米,收嚴至 5 微克/立方米。

而中國實行的「35 微克/立方米」——僅對應世界衛生組織要求的「過渡期第 1 級目標」。這指標是世界衛生組織為污染較嚴重的地區制定的一個最初級的建議值,後面還有第 2 至第 4 級目標,直至降至較有利健康的指導值。

中國政府發布的生態環境公報顯示,2024 年中國城市 PM2.5 年均濃度的均值為 29.3 微克/立方米——接近世界衛生組織指導值的六倍。

中國標準不僅跟不上國際研究的變化,更掩蓋了空氣治理的停滯。連續多年「達標」後,上海、天津、長春等九座城市 PM2.5 污染出現反彈。

中國學術界頻頻呼籲收緊 PM2.5 濃度限值。中國科學院院士、北京大學環境科學與工程學教授朱彤在研究報告中估算,當中國 PM2.5 年均濃度達到 10 微克/立方米(相當於世衛過渡目標 4)時,因避免過早死亡獲得的健康效益約為三萬億人民幣,相當於 2020 年中國 GDP 的 3%,遠高於減排措施實施的成本。如進一步考慮老齡化因素,實現 10 微克/立方米標準的健康效益,將是現行標準的四倍以上。

當然,降低 PM2.5 的濃度限值,只是標準修訂中的重要一步,並非現行標準的唯一問題。隨着產業結構和能源結構的調整,中國不少城市空氣污染的「罪魁禍首」不再是 PM2.5 ,而是臭氧。

現行標準無法有效反映臭氧污染情況

據中國生態環境部監測數據,每年五月至九月是中國臭氧污染高發期。

在衆多南方城市,臭氧已成為全年空氣污染的「罪魁禍首」。2024 年上海 42 個污染日中,臭氧作為首要污染物為 22 天,佔比已超過曾經的「老大」PM2.5。

即使是空氣質量優良率名列前茅的海口,也不能完全擺脫臭氧污染。海口市 2024 年優良天數共計 353 天。其中,五項主要污染物的指標均為「優」,唯獨臭氧一項為「良」。

我們根據不同的主導污染物,把中國31個城市的主要空氣污染物分成三大類:在空氣未達到「優」等的日子裏,有 19 個城市以臭氧為首要污染物,包括北京、廣州等一線城市。

臭氧具有「在天為佛,入地成魔」的特性。在高空中,它能吸收紫外線,保護地球。然而,當它在貼近地面的對流層時,則是一種有害氣體。

近地面臭氧主要由燃油車尾氣、工業生產釋放的氮氧化物和揮發性有機物進行光化學反應生成。當光照充足、溫度較高時,這一系列的化學反應會快速發生,導致地面臭氧濃度升高。基於這反應機制,有研究認為全球暖化會加劇臭氧污染。

數據顯示,在大多數污染物年均濃度呈下降趨勢的同期,多數城市的臭氧濃度不降反升。其中,太原、鄭州、石家莊、武漢、天津等地的臭氧年均濃度,在過去十年中升幅超過一半。

但是,臭氧濃度的普遍上升對空氣「優良率」的影響卻極其有限。即使在臭氧濃度較高的城市,空氣質量仍可維持在「優良」的檔位。

因為現行的空氣質量標準,無法有效反映臭氧等其他污染物的數值。

早在 2021 年,世界衛生組織已在更新的《全球空氣質量指南》中,進一步收緊對臭氧的評估框架,新增「臭氧高峰季節平均值」作為關鍵參考指標,並將其指導值定為 60 微克/立方米。

而中國現行標準主要參考 2005 年版世衛指南,僅設有「8 小時最大平均濃度」一項,指導值為 100 微克/立方米,並沒有針對臭氧季節特點設置的限值。

這遮蔽了臭氧帶來的健康危害。

臭氧污染對呼吸系統和心血管系統均構成危害。據全球疾病負擔研究(GBD)估計, 2019 年全世界約有 36.5 萬人死於大氣臭氧暴露,其中中國死亡人數為 9.32 萬人。

臭氧污染對兒童的健康影響比成人更大。北京大學朱彤和薛濤研究團隊研究發現,臭氧長期暴露濃度每增加 10 微克每立方米,五歲以下兒童死亡風險增加 3.2%。

因此,中國學界建議加強對臭氧的單獨監測和評價,並制定更嚴格的臭氧濃度限值。

學界進一步建議,由於不同城市的主要污染物不盡相同,標準的修訂不僅要收緊污染物限值,還應兼顧地域差異。

最嚴的不一定是最適合的,標準可以有彈性

在空氣質量改善這條路上,中國各地的進度條差距頗大。比如,京津冀地區由於工業佔比高、地理氣候特徵等緣故, PM2.5 濃度依然偏高,而長三角地區藉助產業升級和自然條件的優勢,空氣質量「達標」率明顯提升。

北京大學統計科學中心陳松蹊教授領導的團隊,嘗試把「良」的限值從現行標準的 75 微克/立方米收緊至 50 微克/立方米,以測算 2024 年中國省市空氣質量優良率的變化。團隊發現,假如提高標準,北上廣這類重點區域城市的優良天數不會出現顯著變化,但山西、河北、山東、河南、陝西等地的優良天數會顯著降低,形成一個污染核心區域。

也就是說,一旦收緊空氣質量標準,污染核心區的地方政府將要分攤更大的治理成本和壓力。

目前,空氣質量達標情況與政府考核高度掛鉤,不達標的地方官員將被中央環保督察部門問責。現行的城市空氣質量考核週期以年為單位,包括考核各污染物的年均濃度、年度優良天數佔比等。當採取長期整改措施難以實現年終考核時,地方政府往往選擇年底緊急限產、停產等突擊管制措施,以實現污染物排放量的短期快速下降,拉低考核的年均值。

這些舉措遠不能實現空氣質量的真正改善。中國生態環境部在 2018 至 2025年 期間,多次發布文件嚴禁類似的「一刀切」粗暴治理模式,從側面反映出這種情況屢禁難改。

中國科學院院士朱彤在接受媒體採訪中建議,不應盲目跟從最嚴格的標準來修訂。世界衛生組織給出的各污染物指導值是基於大量、嚴格的科學研究和綜合分析,屬於環境健康研究的基準值。他認為,將基準值轉化為有法律效力的環境空氣質量標準,還需要基於社會、經濟、技術等方面的全面分析。

因此,有研究建議標準修訂應探索設立差異化達標路徑。對大氣污染治理難度大的區域,可考慮設置分階段治理目標,給予合理的緩衝區間。

而對空氣質量全國領先的城市,可展開國際水平的達標分析。相關研究報告建議,以海南為突破口,分析其空氣質量能否率先達到國際領先水平,繼而總結出達標路徑方法以供其它地區參考。

截至發稿當天,中國空氣質量標準的修訂仍未出台。對於普通人來說,日子還得過下去。為了創造一個相對清新的呼吸環境,鄭星指導女兒動手製作空氣質量檢測儀和新風系統,使臥室 PM2.5 的空氣質量指數維持在 20 以下。

「每個人都希望生活在一個空氣清新、環境宜居的地方。以前我們常說『哪裏自由,哪裏就是故鄉』。」鄭星說,「對現代人來說,也許可以說『哪裏有一口好空氣,哪裏就是故鄉』。」

(應受訪者要求,「鄭星」為化名。)

用iOS的天气app,将任意北美城市加到关注列表里,在空气质量地图上点该城市,然后在地图上滑动回中国,就能看到以该城市的标准衡量的中国各区域空气质量情况,触目惊心

国内现在基本无法打开非国产的天气类App。比如The Weather Channel,去年开始永远是闪退,用VPN也不行。因为这些App的数据分析和标准比国产的严格太多了。

环保部内部用的大气污染检测App,和市面上的App数据源和标准也是不同的。