什麼是「青春片」?這是一個約定俗成卻難以精確定義的說法。它既凝結了觀眾默契的聯想,也涵蓋了多樣的形式與表達。準確地說,青春片是一種題材,一種關於希望、變革、痛苦與個體能動性的文化想象,而非嚴格意義上的工業類型。

在2010年代的華語影壇,一類脫胎於青春文學改編潮的電影,曾持續佔據市場主流的目光。《致我們終將逝去的青春》《左耳》《匆匆那年》《同桌的你》等作品,以類型化的敘事與美學不斷重演「國產青春」的敘述母題。這類青春片是成功將「青春」概念去政治化的市場表述,也深刻參與了一代人的青春文化建構。

但今天,這股熱潮顯然已經退卻。青春片的式微是否意味著更大的危機?當電影不再是情感與記憶的共同承載體,「青春片」也隨之失去了集體共鳴的基礎。「共同文本」的撤離,是否意味著電影與觀眾必將漸行漸遠?這是電影自身的表達疲乏,還是「青春」作為文化想象的退潮?而站在當下,年輕觀眾又真正渴望看到怎樣的青春故事?

華語青春片流水線的崛起與失效

在華語電影的票房史上,曾經有過一個屬於青春題材的「小時代」。

2010年代初,兩部現象級的電影接連登場——《那些年,我們一起追的女孩》(2011,九把刀,7646.1萬)《致我們終將逝去的青春》(2013,趙薇,7.26億),掀起了懷舊青春片的熱潮(註:票房數據為人民幣,下同)。

此後短短幾年內,「網絡小說IP+青春懷舊主題+名導明星」的工業化模式被迅速複製,青春片成為中國電影市場高速擴張時期「低成本高收益」的黃金公式。《匆匆那年》(2014,張一白,5.88億)、《同桌的你》(2014,郭帆,4.55億)、《左耳》(2015,蘇有朋,4.84億)、《梔子花開》(2015,何炅,3.78億)、《我的少女時代》(2015,陳玉珊,3.58億)等影片扎堆上映,幾乎都採用「回憶視角+校園戀愛+成長遺憾」的固定結構,在寒暑假等核心檔期集中釋放情緒能量。

從《致我們終將逝去的青春》開始,這類青春片就伴隨著多廳影院的擴張而熱銷。郭敬明的《小時代》系列也是其中的重要一員,在2013-2014年期間,用共計17.89億的高票房和大量營銷討論掀起了青春題材的又一高潮。據貓眼專業版數據,這類影片的核心觀眾多處於20-24歲,且女性明顯多於男性。這是一場新的觀影消費主體與中國特色青春產品的互相塑造,青春片開始全面滲入日常消費與公共想象。在隨後的幾年時間裏,青春題材電影仍不時出現在全年票房榜前列,如《後來的我們》(2018,劉若英,13.61億)《燃野少年的天空》(2021,張一白,1.61億)《這麼多年》(2023,季竹青,3.01億)等。

然而,隨著近年來電影市場泡沫破裂、整體進入冷靜甚至疲軟期,批量化的青春敘事逐漸失靈,類型深化的道路也被迫中斷。2024年,根據饒雪漫著名青春小說改編的電影《沙漏》僅收穫3006.0萬元票房,悄然下線,連爭議都未能激起。

事實上,過度套路化的生產模式,早已讓青春片出現高票房低口碑的態勢。這些影片裏車禍墮胎三角戀的狗血劇情,不斷瓦解著觀眾的期待。根據微影數據研究院報告顯示,2011-2016年間上映的103部青春題材電影,豆瓣評分均分僅5分。2016年,由吳亦凡和劉亦菲兩位彼時炙手可熱的流量明星主演的電影《致青春·原來你還在這裡》豆瓣評分僅4.4分。它雖在暑期檔收穫票房3.36億,位列當年票房最高的青春電影,但這個數字也未達到2013年《致我們終將逝去的青春》票房的一半。從2016年至今,每年仍會有熱門IP改編的青春電影出現,如《我們的十年》(2016,馬偉豪)《睡在我上鋪的兄弟》(2016,張琦)《最好的我們》(2019,章笛沙)《一吻定情》(2019,陳玉珊)《暗戀·橘生淮南》(2022,黃斌),但無論是市場表現還是討論熱度顯然已無法複製當年的盛況,人們早已對中國特色青春片疲倦了。

華語青春片的式微,既是指特定工業模式的結束,也是指電影作為青春敘事媒介介入社會想象與代際塑造能力的退卻。所以,除了電影產業的週期變化及電影工業類型化發展不足,青春片式微的背後還隱藏著深刻的文化與代際轉向。

過去爆火的青春片,幾乎都是一場集體主義式的浪漫想象。而新一代觀眾成長於碎片化信息、強現實焦慮與多元認同崛起的時代,那些建立在單一模板上的青春幻覺,也就不再具備穿透力。在一切退行的時代,傳統的奮鬥故事失效了,浪漫愛戲碼也顯得不合時宜了,以《那些年,我們一起追的女孩》《致我們終將逝去的青春》為代表的青春電影變得虛假且難以接近。

在銀幕之外,我們正在經歷青春話語的退潮。當代青年的畢業儀式感正逐漸消解,年輕人不再認為婚育是唯一的人生路徑,人們不再過一種從校園到職場到成家的線性人生。「青春」隨之失去了清晰的結束點。畢業、離別、初戀失戀這些過去的「經典橋段」也不再承載著人生的況味和情緒。

而和「共同記憶坐標」一起崩塌的,是我們再也找不到青春的「他者」。在社會價值認同日漸斷裂的現實中,再也沒有一個可以想象、可以成為的未來角色,能進入這些悲觀的、反浪漫主義、被互聯網過量劇透人生結局的年輕眼睛。

誰的青春?被在懷舊?誰被講述?

如果說2010年代的青春片曾內含一種能夠激發廣泛共鳴的情感結構,那幾乎等同於懷舊情緒的生成與抒發。

在影片中,主人公(多為80後一代)緬懷青春時,總會穿越性壓抑與性解放並存的90年代,或是表現男女主第一次開房時的笨拙和尷尬,或是表現女生失戀墮胎的疼痛與失控。也會在鋪滿懷舊金曲的場景中跨過一個個新世紀的大事節點,例如《匆匆那年》裏的「千禧年跨年」,《匆匆那年》裏的「北京申奧成功」,《同桌的你》裏的「非典」……

而除了這類典型的爆火青春片,當時中國電影市場上那些備受矚目的那些電影,也不乏懷舊的特徵。例如陳可辛的《中國合伙人》(2013)、開心麻花的《夏洛特煩惱》(2015)、徐崢的《港囧》(2015)和馮小剛的《芳華》(2017),回望或穿越,遺憾或逆襲,它們和青春片共享一套情緒邏輯。支撐這套情緒運作的,往往是今夕對比的雙層視角,以及兩個時空切片間的巨大變化。

可以說,2010年代青春片之所以能流行,正是因為它們誕生於一個快速躍進、充滿不確定但仍普遍相信未來的時代。當時青春的疼痛、失戀與悔恨,是對加速度生活的精神出口,也是對混亂成長的一種浪漫化處理。儘管這些充滿車禍、墮胎和雌競的電影劇情總是飽受詬病,但從文化與社會的角度分析——它提供的情緒價值與懷舊模版才是它的核心賣點。

而這種做法,其實掠過了高速發展所帶來的結構性變動與情緒裂痕,並通過「與過去和解」的姿態,替代性地撫平了那些並無明確出口的成長創傷。但對今天的年輕人來說,「和解」已不再可能,或許也不再重要。

但這不代表懷舊的需求與情緒已從大眾文化中退場。只是在媒介結構不斷更迭的今天,病毒式傳播的千禧風短視頻模版,不斷翻紅的老歌金曲,便足以喚起零碎的懷舊感受。許多年輕人不再傾向從集體觀影中尋求儀式感,而是要從那些貼近自己生活的內容裏獲得陪伴感。短視頻、Vlog、播客……這些分分眾渠道下的內容載體或許是年輕人新的棲身之地。如今人們更傾向於在碎片化中自我調度懷舊節奏,也因而賦予了自己更多的情緒主權。在這一點上,青春片再也無法壟斷集體記憶的入口,就像我們已經無力對青春本身進行統一的情感處理。

與此同時,正是經由這些更為平民化的媒介,人們也逐漸意識到發現過去的青春片總是在講「青春作為特權」的故事。《致我們終將逝去的青春》裏,鄭微、陳孝正等主角在大學裏雖然始終囿於愛情糾葛和友情考驗,但都在畢業後過上了光鮮的生活。他們的生存矛盾與階級差異,被包裹在強烈的戲劇化與浪漫化外衣下,剝離了其可能映射的任何結構性社會困境。這種對複雜現實的簡化與遮蔽在《左耳》中同樣顯著。影片雖觸及了小鎮青年黎吧啦、張漾這類邊緣角色,但卻大幅弱化了其悲劇的社會成因,僅僅簡化為一場由個人情感糾葛引發的意外。同理,《小時代》裏林蕭、顧里、唐宛如和南湘這四個家境迥異的女孩,真的可以用閨蜜情彌合階層差異嗎?《那些年,我們一起追的女孩》裏柯景騰對沈佳宜的追求,又真的沒有絲毫在俊男靚女顏值法則下對性騷擾的美化嗎?

在電影工業最樂於複製的「全民初戀敘事」中,青春被設定為一段值得懷念、值得悔恨、但又不會過於疼痛的、可消費的過往。它滿足了觀眾對情緒釋放與時間美學的想象,卻同時限制了青春的複雜性和異質性。

事實上,在這一時期也曾有備受好評的青春題材電影,如《狗十三》(2018,曹保平/焦華靜,豆瓣評分8.2)《過春天》(2019,白雪,豆瓣評分7.7)《瀑布》(2021,鐘孟宏,豆瓣評分7.7)。除了《少年的你》(2019,曾國祥,豆瓣評分8.2)以15.58億,成為貓眼票房統計中內地影視青春片票房榜榜首,其他都並未獲得良好的市場反響。但值得注意的是,這些影片都在青春框架中納入了原生家庭、城鄉或階層差異、性與性別、疫情或應試教育體制等社會議題。這些是真實存在於青年生活中,而非為了疼痛的影像感覺而刻意製造的矛盾。

從某種程度上說,這些作品擺脫了此前用非理性消解一切的青春片慣性。或者說,它們已不再屬於同一種形態的青春片。而當更私人更非主流的青春敘事站上舞台,並逐漸取代過往宏大敘事的青春片,又有怎樣的電影,正在嘗試靠近今天更年輕的觀眾?

面對社會經驗的分化與價值系統的重構,Z世代(通常指1997年至2012年出生的一代,亦可視為一種自我認同而非外部划定的身份)期望看到怎樣的青春敘事?

Z世代的電影期待與青春敘事

加州大學洛杉磯分校(UCLA)學者與創作者中心發佈的《2024青少年與媒體研究》中顯示的Z世代媒介偏好,正在深刻電影的敘事邏輯與傳播路徑,甚至揭示了一股倒逼電影青春表達進行系統性革新的潛流:

其一,是去中心化的表達接受路徑。

社交媒體(31.1%)超越傳統媒介成為Z世代最信任的信息源,讓電影的意義不再局限於銀幕本身,而是延伸至影評博主二創、觀影Vlog和評論區互動。Z世代幾乎可以隨時隨地迅速建立起一種次級社群的觀影體驗。在這樣去中心化、去權威化的觀影生態下,那些能引發觀眾共鳴和情感討論的作品更容易被傳播和記憶。反之,那些高度封閉於創作者自身經驗的、情緒強度不足或共感幻覺失效的作品,便很難獲得這一代人的青睞。

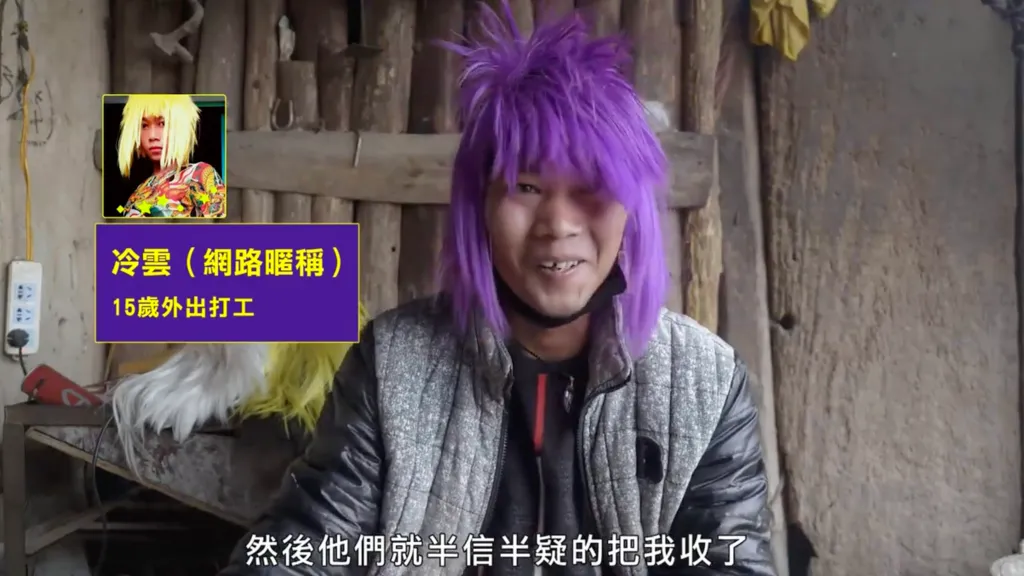

在宏大敘事失去信用、同溫層小敘事更加重要的今天,觀眾不再喜愛統一的「青春敘事」,而傾向於接納多元的青春表達。譬如紀錄片《殺馬特我愛你》(李一凡,2019),以真實的個體命運呈現「社會化」的殘酷與其中的個體尊嚴;《盛夏未來》(陳正道,2021)雖未廣泛流行,卻將電音文化、網紅生態以及虛擬交友等元素納入青春景觀,呈現出更貼近Z世代的生活邏輯。放眼全球,《淑女鳥》(葛莉塔·潔薇,2017)《模犯生》(納塔吾·彭皮里亞,2017)《你的鳥兒會唱歌》(三宅唱,2018)《青春末世物語》(空音央,2024)等能切中當下觀眾的青春表達,也正是在堅持對個體經驗「去浪漫化」的精准解剖,以青春抗爭為稜鏡折射階層焦慮與自我認同的普世困境。去中心化的表達接受路徑,正在重塑青春片的公共性。

其二,是對幻想與現實並置的需求。

在「Z世代最想看到的內容」中,「科幻世界」(36.2%)「個人生活」(24.2%)與「影響社會的現實生活」(26.5%)佔比最大。《環球銀幕》中文版2025年第7期的文章《電影的未來,得看Z世代的臉色》對此的分析是,幻想題材和動畫電影在此背景下有了獨特的優勢,因為——這些作品往往可以在逃避現實和面對現實之間找到了新的平衡。

也就是說,人們需要一種既誠實承認現實又飽含對現實希望的作品。而過去那些總是回避或錯配真實成長命題的青春片,幾乎站在它對立面。它們虛假、真空、缺乏對生活的建設性,雖高舉一代人議題的大旗,卻被如今更具消費理性的年輕人戳破了「與我無關」的事實。新一代觀眾更關注結構性壓迫、階層落差、心理創傷等議題,也更傾向於承認失敗、困惑和不確定。

創作者們需要釐清——Z世代所面臨的「現實」是深刻矛盾的。一方面,TA們得益於教育民主化,曾經目睹理想主義的曙光,也擁有更多元的選擇權;但另一方面,卻置身於經濟放緩、資源緊縮、現實壓力驟增的環境之中。希望與絕望,在這一代人身上同時生長。所以,Z世代並不信任理想化的通關式人生劇本,而更期待看到關於青春混沌本質的表述。前文提到的三宅唱、空音央作品恰是這種表達的典範:它們以酷兒性、邊緣感和時代陰影折射出青年人的掙扎與張力,既與當下年輕觀眾生活保有相關度,又通過影像建構出了一個可以被想象的未來時。

其三,是對結構性問題的敏銳感知。

Z世代觀眾對議題性與多元性有著強烈的訴求。《2024青少年與媒體研究》中指出,Z世代會希望看到電影對主人公經濟焦慮、心理健康、邊緣處境的呈現。與此同時,TA們也對內容的多元性與流動性有更多的需求,例如70%的Z世代觀眾喜歡影視角色組合是朋友而非情侶。這也部分解釋了傳統青春片以異性戀愛為核心敘事動力的範式,為何正在失去主導地位。取而代之的,是更複雜的親密關係、更非典型的角色構造,和更具現實含義的社會位置。

在國際電影節體系中,這一潮流已有所體現:早川千繪的《雷諾阿》(2025)、安德莉亞·阿諾德的《女孩與鳥》(2024)和印蒂雅唐諾森的《露營悄悄話》(2024)等片,均以女性導演視角切入女孩的青春,揭示在制度性暴力中成長的艱難。這些作品拒絕將青春美化為純真幻想,而是深入權力、孤獨與身份壓迫之間的張力,並展現角色自我建構的過程。

事實上,青春的敘事真實從未消失,只是被標準的框架所排除。回看市場化前的華語青春電影,也會發現許多鋒利而複雜的呈現。上世紀90年代,與宏大敘事分道揚鑣的第六代導演,將鏡頭對準社會邊緣的青年,關注他們在轉型期城市中的游離與掙扎。《冬春的日子》(王小帥,1994)《週末情人》(婁燁,1995)《小武》(賈樟柯,1998)等作品中,青春意味著漂泊、壓抑與生存的艱辛;而台港作者導演如楊德昌、徐小明,則通過《牯嶺街少年殺人事件》(1991)《少年吔,安啦!》(1992)將青春與歷史創傷、國家暴力並置,構建出青春與社會現實之間的深層關聯。

青春的政治性和議題性,一直存在於那些不依賴安全命題的作者表達中。因為「青春」,就是多義、非線性與不穩定的因子對系統發起挑戰——那麼其與商業電影系統的合謀注定是曇花一現。

近年來,華語電影乃至全球電影面臨生存危機。一個重要趨勢是:電影與觀眾的聯結越來越弱。Z世代觀眾不再將看電影視為必要的公共參與,還發明瞭「老登電影」一詞,去命名那些主題陳舊、形式保守、脫離現實的作品。這警示著電影創作,想要真正回應Z世代觀影期待的青春敘事,必須從結構、語態、媒介到觀看方式進行系統性轉變。

至於華語電影還能否出現一部受到好評的青春片?方法論上,可以從小敘事中切入,在困境中發聲,以青春的模糊性對抗現實的封閉性。但最終極的問題是:電影,是否還敢承載這個時代青年的複雜與真實?

摘錄一段三聯生活週刊的報道:

如果以上一个时代为坐标轴,现在大学生有诸多令人困惑和担忧的表现:很多本科生不再认为谈恋爱、结交挚友是大学生活的必需品,取而代之的是跟虚拟人谈恋爱,在网上征集“搭子”。

在这些功能性、碎片性的各种“搭子”背后,是今天的年轻人,越来越不愿意去背负一个完整的人的情感。他们在课堂上也不热衷于跟老师互动,不抬头,也不打瞌睡, 只是安静地望着电子设备。

更值得关注的是,这一代年轻人在面对与人建立关系时,并不想躬身入局。“我可以不谈恋爱吗?”“大学室友一定是人生挚友吗?”人是社会性动物,人际关系质量关系到人生幸福等等,这些过去默认的信念,发生了动摇。