近日,香港大學一名法律系男學生被指控以免費網上 AI 軟件,在未獲受當事人同意下,將多位女性的照片生成裸露色情照片。按受害人表示,涉事的合成照及素材照片多達700張、受害女性為20至30人,事件引起各界關注。

7月12日,Instagram 帳號「hku.nfolderincident」以三名受害者的名義發表事件的簡述,指控該男學生在今年2月被發現手提電腦存有多張女性的裸露色情照片。他承認以受害人的人像照片為素材,以網上免費 AI 軟件生成色情照,素材照片主要截圖自受害人的社交媒體。

受害人向校方表達不滿,但港大教職員引述律師指男生的行為「未觸及紀律委員會可處理的任何罪行」。另一教職員則提議在男學生的個人學生檔案存檔警告信作內部參考,並作口頭懲戒。校方最終僅以存檔警告信和要求道歉處理事件。

目前,香港現行法例只規管未經同意而發布的 AI 生成私密影像,而生成行為本身則未被刑事化。受害者指,她們未能透過香港刑事法律體系令該男生得以懲處。

事件曝光後,港大當晚發聲明回應,指一直根據《香港大學條例》、規程及相關法律法規進行評估和處理事件,又與受影響同學溝通,就課堂作適當安排。就被投訴的男學生,「校方已向其發出警告信,並要求該學生向受影響同學正式道歉。」港大又指將審視事件細節,「必要時採取進一步行動」,不過未有闡述是什麼行動。

近年,AI 深偽(Deepfake)技術以驚人速度發展和漸趨普及,埋下數位性罪行的隱憂。在香港,去年多位立法會議員曾收到詐騙電郵,附上其樣貌和裸女合照的疑似 AI 合成圖,但事件未喚起社會重大迴響。是次港大法律系男學生製作合成色情相片,再將 AI 深偽的性暴力問題帶到檯面,引伸公眾對香港法律保障的討論。

端傳媒整理受害者所敍述的事件脈絡、港大及政府回應,並透過訪問港大法律系的女學生,疏理目前學生的想法和學系的氣氛。另一方面,報導聚焦受害人無法訴諸刑事法的關鍵爭議,訪問法律評論者黃啟暘,並放觀國際,以台灣近年經歷的「小玉事件」、韓國去年揭發大規模 deepfake 性剝削罪案為例,比較海外的司法制度如何訂立法律,打擊相關行為。

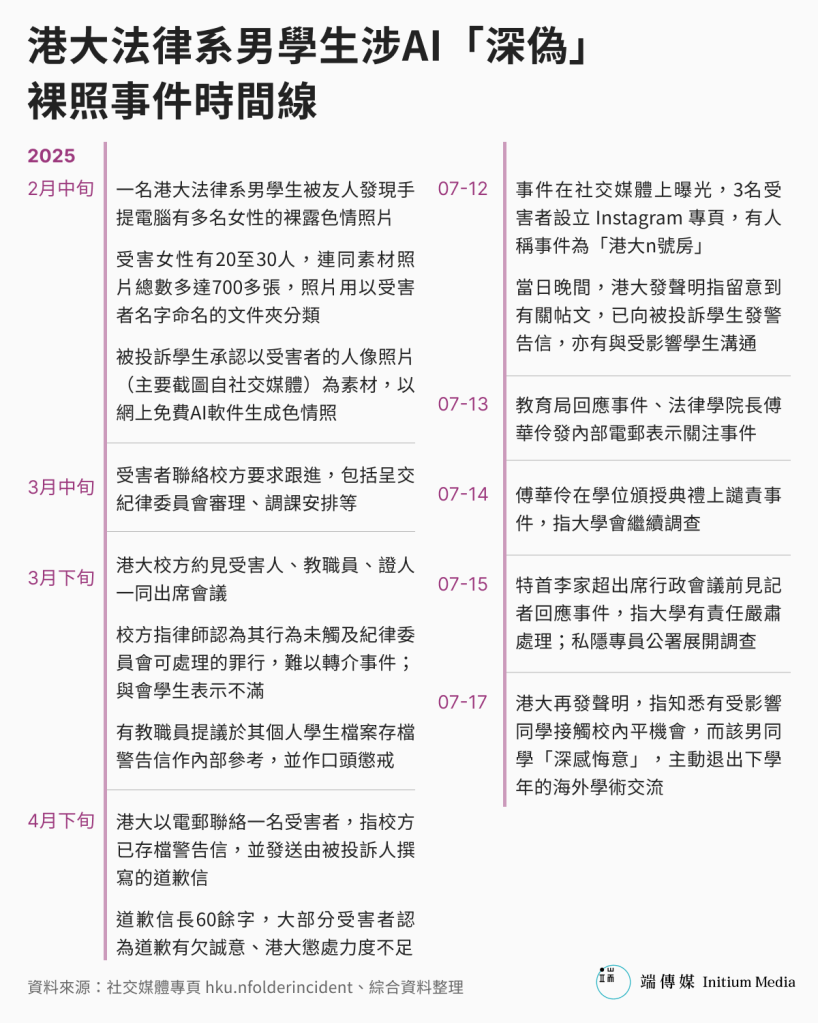

時間線:事件曝光到港大回應

受害者公開事件前一天,港大法律系學生 Chelchel 在 Threads 上發布帖文,內容影射是次事件;帖文至今獲近3000次互動。她寫道,其朋友的相片被男性朋友以 AI 生成裸照,素材包括生活照、拍拖相片和「莊相(學會照片)」。她指校方暫未完全處理事件,有同學不知情,「唔 aware (沒有留意到)學校入面有這樣的人和我們日日擦身而過。」

「時間並未令這件事發酵,反而給學校冷處理和當事人潛水的機會。難道我們不值得擁有知情權,以及保護自己的機會嗎?」她反問道,「難道不是助紂為虐,令受害者暴露在明,保護加害者在暗的做法嗎?」

Chelchel 以文字訊息接受端傳媒訪問,表示發帖文是因為「睇唔過眼」(看不過眼)——「憤怒法律系學生走漏洞,卻無人知曉。」

她說跟該男同學屬不同年級,也不認識該人,但有共同朋友。幾個月前,她從受害人口中得知事件,初時只有少部份同學知悉,「因為相信學校會處理好。」不過她知道男學生其後交出「不滿100字」的道歉信,覺得「毫無誠意」。

及後,三名受害人在社交媒體曝光更多細節。根據受害人的簡述,被發現的照片以受害者名字命名的文件夾分類,受害女性包括男學生的朋友或大學同學、學姐、小學同學和中學師長。部分人與他關係親近友好,有的是點頭之交,有的只見過一面。簡述又指,男學生向當中兩位受害人當面道歉、講述事件時,稱僅有5名受害女性。

受害人指在2025年3月中旬聯絡校方求助,希望透過《香港大學條例》規程XXXI 第2(o)段「胡鬧」為原則,將事件呈交紀律委員會審理。直到3月下旬,校方約見受害者,其中兩名受害者、兩名港大教職員和揭發事件的男學生友人出席會議。不過,港大教職員指律師認為男學生的行為不觸及委員會的罪行,難以轉介事件。

簡述又指,2025年4月中旬,教職員聯絡其中一名受害人,指校方經已存檔警告信,並向她發送由男學生撰寫的道歉信,但字數只有60餘字,「大部分受害者亦認為港大的應對行為不足以懲處 X (事件中的男學生)。」受害者指因種種原因未能作出更多行動,事件由此沉寂至今。

受害者批評,部分受害者與男學生在該學期出席同一導修課,因此曾要求學校通報導師並作調課安排,不過校方遲遲未有行動。直到學期末的最後一節導修課前,校方才讓兩名受害同學出席其他課節,解釋原因是「受害人數遍佈各導修組別」。但此前受害同學已與男學生一同於課堂共處最少4次。

事件曝光後翌日,港大法律學院院長傅華伶向學生發內部電郵,形容該行為是「冒犯、侮辱和惡劣」。他指法學院會向受事件影響和感到不安的學生提供全力支援,而且跟法律學會、受影響學生及其他學生組織舉行會議,探討後續行動。7月14日,傅華伶在法律學院的學位頒授典禮上亦譴責事件,指大學會繼續調查。

港大於7月17日再度回應事件,指近期再與有關同學聯繫,知悉有受影響的同學已接觸校內平等機會事務處,而該男同學「深感悔意」,已主動退出下學年的海外學術交流。港大又澄清,發出警告信和男同學正式道歉不代表大學已就投訴結案,「由於男同學承認其涉嫌行為,校方因此以嚴肅的態度對待投訴,並在進行任何強制性調查之前實施阻嚇措施。」

沒有「發布」,「生成」不違法?

事件迅速上升至政府層面。7月15日,身為港大校監的行政長官李家超在行政會議前見記者提及事件。他指大學有責任嚴肅處理學生的行為問題,除了以校規處理缺德行為外,如果涉及違法,「該向執法部門舉報,以儆效尤」、「大學亦應該報警處理。」

李家超又指,大部分的現行法例適用於網絡世界,包括《刑事罪行條例》下,未經同意下而發布或威脅發布私密影像的罪行、不誠實取用電腦罪行,以及《個人資料(私隱)條例》。

不過港大事件膠著的原因之一,正是因為香港法律上僅有針對「發布」 AI 合成色情影像的條文,但沒有針對「製作」的條文。現時所公開的資料顯示,該男學生並沒有發布相片,沒有明確構成刑事罪行。

「刑事的法例,應該都不適用。」法律評論員黃啟暘對端傳媒表示,「現在幾條會有可能適用的刑事罪行,都是以『發布』作為一個要件。就表面來看,它不會符合到這些刑事罪行的元素。」

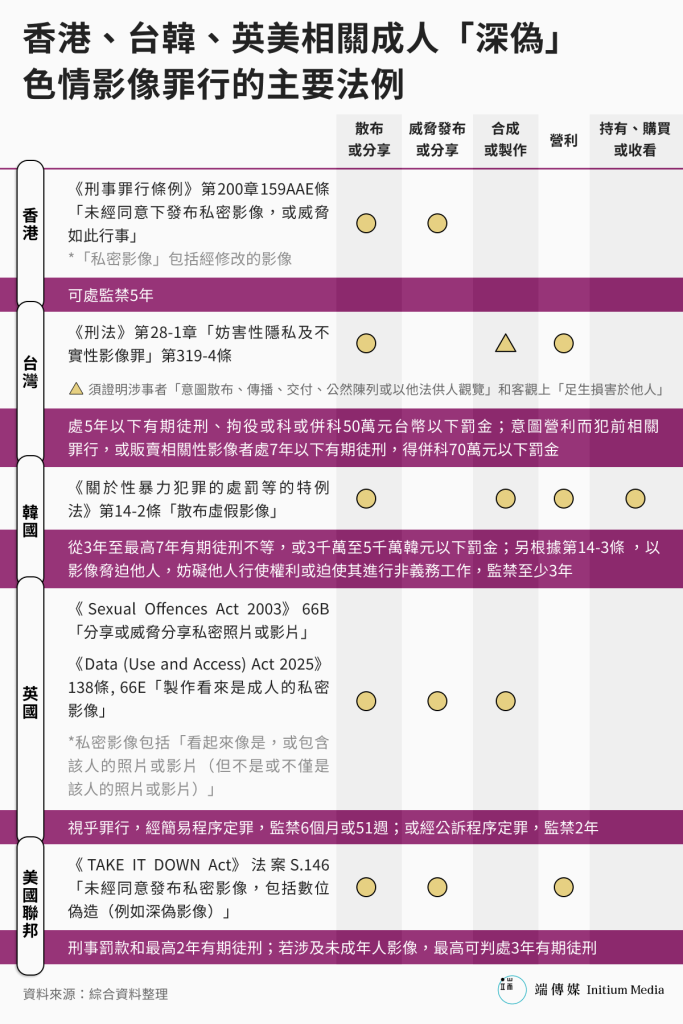

首先是在2021年新訂立的《刑事罪行條例(第200章)》第159AAE條 ——「未經同意下發布私密影像,或威脅如此行事。」當中列明,如果該人在未經他人同意下「發布」或「威脅發布」他人的私密影像,而有意圖或罔顧該發布會帶來羞辱和痛苦,即屬犯罪,可判監禁5年。私密影像包括「經修改的影像」。

另外,黃啟暘提及2021年刑事化的「起底罪」,即未經他人同意下在披露其個人資料、有使其及其家人受傷的意圖等,定罪最高可處監禁5年。他指容貌屬個人資料之一,如該披露造成心理傷害和滋擾,能構成控罪。而在事件曝光後,私隱專員公署在7月15日表示已就事件展開刑事調查,未有進一步評論。

不過黃啟暘說,以上兩條條例的盲點在於,「要證明到發布這個行為才行。」

至於「不誠實取用電腦罪」,他則認為「幾肯定是不會適用在這個情況」,因為2019年終審法院在「協和小學試題外泄案」裁定,任何人使用「自己的電腦」而不是他人的電腦,則不構成罪行。

而《性別歧視條例》不涉及刑事罪行,對於其中「性騷擾」的罪行,黃啟暘指定義主要為「在受害者面前發生,令到受害者主觀上感受到不受歡迎,或者有一個敵意的環境。」在這語境下,他指偽造色情照的行為未有「物理上」影響受害者,同樣未必適用。

不過受害人仍可以尋求民事訴訟。以誹謗罪而言,雖然「發布」同為控罪的前設之一,但黃啟暘指民事訴訟的門檻較低,如上課時不小心在電腦顯示照片,或能合乎「發布」的民事標準。另外,男學生被指以受害人在社交媒體的照片作為深偽色情照的素材,黃啟暘認為或構成《個人資料(私隱)條例》中「濫用私人資料」的侵權行為。

「但是,當然,民事最大的問題是,你要受害人去進行一些法律程序,當中牽涉的資源時間都不是可以輕視的問題。」他說。

即使法律手段有難度,亦不代表港大沒法處理。黃啟暘指校內應有性別歧視或性騷擾相關的政策,校方也應該有措施保護受害者,例如將她們和男學生分隔上課。他說校方和學生存在「合約」關係,校方有責任提供安全和適當的環境,「它似乎沒有履行到這個責任。」

而根據《香港大學條例》對「胡鬧」的定義,即「羞辱另一名學生或使其受嘲弄;或干擾另一名學生在不受騷擾下享用其特權、利益、權利或設施」—— 黃啟暘認為男生的行為在民事上可構成侵權,似乎符合「胡鬧」的定義。「因為他侵犯了、違反了,或者干擾了那幾位女學生的法律權利,甚至是非法律的權利——作為學生應該可以安全學習的權利,都可以講得通。」

「沒理由要沒做錯的女生讓步」

事件曝光後,港大法律系二年級生的 A 接受端傳媒文字訪問時表示,自己把許多社交媒體上的相片封存(archive),不對外公開。她先是對事件感到嘔心,隨之是意識到自己有機會成為受害人。雖然沒有對男同學沒有多了戒心,但她說交往時會小心。

A 說,「作為 law students 的他和我都知道,其實他是在 exploit 現在香港法例的 loophole(漏洞)。」

她認識一兩位受害者,但未曾接觸該名男學生。她身邊有非修讀法律的朋友問 A 為何不構成犯罪,也開始憂慮自己有機會被盜圖和用以製作深偽影像。A 對港大的「inaction(不作為)」感到無奈,以為事件會被「更緊急處理」,又對缺乏補救和紀律措施感失望。

「如果今天這件事沒有鬧得那麼大,其實(學校)是想受害者講了、學校 kind of 回答了他們,就算了。」另一位港大法律系女學生 B 則對記者表示,「法律還法律,但是學生在中學做錯事,也會記小過大過。你做錯事,不一定是犯罪,才可以令學校採取行動。」

B 表示早在3月聽聞事件,不了解規模,她也跟其他同學分享消息,「大家都需要知道有這樣的事情存在」,亦一起討論當中的法律問題。B 跟該男學生非同一級別,沒有見過面,而她不知道受害者的身份,「我們又比較理性,重點不應該是受害者那邊。」

B 沒有因事件而對身邊人存有恐懼或戒心,她相信事件是個別例子,而不是男女的對立,「因為大家都知道不應該這樣做」。至於社交媒體上的圖片,她說會留意有沒有走光,但若然被他人取用,「我又真的沒有辦法控制太多。」

Chelchel 認為,男學生的行為無恥和卑劣,濫用女同學的信任,但最叫她失望的,是校方的處理手法。「這最少要有一段時間的 suspension(停課),他卻可以大搖大擺,彷彿他的前途和成績可以凌駕於道德及他人的感受上。」她說,「學校沒有保護好這些受害者,放任他們一起上堂簡直是二次傷害。」

而帖文公開後,Chelchel 說有女同學表示震驚,並對學校沒有發公告提醒她們感到意外。

端傳媒去信港大,查詢校方自4月中旬以及事件近日曝光後採取了什麼行動;為何未有將受害者和該男學生分隔上課,或讓男學生停課等,港大回覆僅表示可參閱近日兩則校方聲明。

Chelchel 明言,她不會因事件而停用社交媒體。她認為被取用照片是「防不勝防」,「他連拍拖相、莊相這些正經相都會用,那我出街都可能被他影到、中招的。」不過,她說會對男生保持戒心。

「(停用社交媒體)只會進一步剝削我們身為女仔應有的自由和權益,造成更多不平等。沒理由因為這個男仔的這種心態,就要沒做錯的女生讓步。」她說。

數位性暴力擴散,韓、英、美的深偽相關法例

隨著人工智能浪潮來襲,數位性暴力罪行在世界各地擴散,當中包括「數碼脫衣」應用程式(nudification apps,又稱 nudify apps)和網頁的冒起。它們利用深偽技術移除圖片中的衣服、讓圖中人物移動,或將頭部合成在裸體上。

一份2023年的報告指出,深偽色情中,99%的目標對象為女性;同時,現時以一張清晰頭像製造一段60秒的深偽色情片段,需時少於25分鐘,不用花費。

南韓2020年傳出轟動社會的「N 號房事件」,當時已發現一些深偽的不雅照,而去年再爆出大型的 Deepfake 色情罪案。當中受害人包括老師和未成年的學生,甚至有女軍人,多達500間學校受影響。其中一個深偽色情影像的 Telegram 頻道人數多達22萬人。

事件曝光以來,南韓的女性社群被不安和恐懼籠罩,許多人刪除社交媒體上的照片,甚至關閉帳號,又有老師拒絕將自己的照片放進學校年刊。

「N 號房事件」後,南韓先在2020年通過針對深偽色情的《性暴力犯罪處罰特別法》修正案,以發布和販賣等為目的製作深偽影像,最高可被判處5年刑期;而以營利為目的者,可處最高7年刑期。去年深偽事件被揭發後,南韓再推法案,罪行不再僅限於製作及有意圖散布者——任何人購買、持有和觀看深偽色情影像,可被判監3年或3000萬韓元,製作和散布的最高刑期亦提高至7年。

不過,訂立法例後,執法仍然遇阻,有指 Telegram 不願意提供資訊,亦有意見批評執法部門被動。根據 CNN 在今年4月報導,2024年1月至10月期間,南韓警方共接獲964宗深偽相關的性罪行案件,但只有23人被拘捕。

另一方面,英國在上月將製作深偽色情刑事化,而散布和威脅散布的行為已於2023年刑事化。

在美國,2025年5月19日,總統特朗普簽署跨黨派的《TAKE IT DOWN Act》法案,將未經同意發布(publish)親密影像(包含所謂的「報復式色情」和深度偽造的性影像)定為犯罪。違法者將面臨刑事罰款、最高兩年有期徒刑;若涉及未成年人影像,最高可判處三年有期徒刑。

該法案同時規定,社群媒體與網路平台須在一年內建立通報機制,在接獲受害者通報後48小時內刪除未經同意發布的親密影像。此外,平台也有責任「做出合理的努力,識別並移除任何已知的相同影像副本」。

儘管美國許多州都已對報復性色情和深度偽造性影像設有相關法律,《TAKE IT DOWN Act》是首部聯邦層級的專法,並授權聯邦監管機構介入,對讓性影像得以大規模傳播的科技公司施加限制。

然而,民主黨人批評,該法案的執行仰賴聯邦貿易委員會(FTC),這個機構卻正在被特朗普政府削弱。今年3月,特朗普開除了FTC兩位民主黨籍委員,動搖了該機構的政治獨立性。民主黨人警告,如果缺乏一個有力的FTC監督科技公司是否建立通報機制、回應刪除請求,該法案將形同虛設。

「小玉事件」後,台灣推動針對 Deepfake 的修法

2020年至2021年期間,台灣 YouTube 網紅「小玉」(本名朱玉宸)與助理莊炘睿,利用 AI 深偽技術,將多位藝人、網紅、政治人物及素人的臉部合成進色情影片,並販售牟利。全案119名受害者絕大多數為女性,非法獲利超過千萬新台幣。

2021年10月,台灣刑事局逮捕小玉及其助理,依涉嫌散布猥褻物、妨害名譽等罪名移送地檢署偵辦。2023年12月,二審台灣高等法院依違反個人資料保護法,判處朱玉宸有期徒刑5年,不得易科罰金,以及有期徒刑1年8月,得易科罰金。隔年5月,最高法院駁回上訴、維持原判,朱玉宸於當月入監服刑。

當年朱玉宸案亦在台灣社會掀起 Deepfake 性犯罪「無法可管」的討論。警方最初將朱玉宸移送地檢署時,其法律依據為《刑法》第235條「散布猥褻物品罪」和《刑法》第310條「誹謗罪」,但這兩項罪名的最重刑度都僅有2年,且多可以易科罰金,無法有效防範犯罪。

旨在防範數位性暴力的「數位女力聯盟」祕書長張凱強接受採訪時指出,由於兩項罪名沒有達到最輕刑度3年以上的條件,不適用《通訊保障及監察法》第11-1條,警方因此無法聲請調閱犯罪者通信紀錄,嚴重影響辦案效果。

前最高檢察署主任檢察官蔡碧玉則指出,從法律所欲保護之利益的角度觀之,誹謗罪旨在保護名譽權,但數位性犯罪受害者所受到的身心傷害,並非名譽權可以概括;散布猥褻物品罪保護的是所謂的「社會善良風俗」,與受害者無關,且由於「猥褻」一詞帶有的負面意涵,「對被換臉的被害人而言,適用此一法條無異二度傷害,更談不上有對數位性暴力行為處罰的意旨」。

最終,朱玉宸及其助理依《個人資料保護法》判刑。高等法院判決書稱,被告兩人蒐集受害者之人臉特徵及姓名暱稱,「使瀏覽影片之人得與其他資料對照、連結而識別特定個人」,且「該等影像目的係在於凸顯淫穢、不雅之猥褻行為,用以刺激、滿足或挑起他人之性慾」,進而「毀損或貶抑被害人等之人格名譽及社會評價」。朱玉宸行為構成「非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪」,依《個人資料保護法》第41條,判處有期徒刑5年,為該罪名所能科處的最重刑度。

然而,在國際法律實務中,以《個人資料保護法》處理 Deepfake 性犯罪的案例極為罕見。蔡碧玉便指出,朱玉宸案依個資法判刑,其實是在現有法律有缺陷的狀況下「勉為適用」的結果,目的是彌補法律漏洞或避免刑罰過輕;要妥善防治數位性犯罪,仍需在刑法中增訂專門罪名。

朱玉宸案爆發後不久,同為案件受害者的時任台灣總統蔡英文,也在社群媒體上發文指出,政府正在針對 Deepfake 性犯罪等多種類型的網路性暴力,研擬並推動修法工作。

相關修法於2023年1月經立法院三讀通過。2023年2月10日,台灣正式實行新修訂的《刑法》第28-1章「妨害性隱私及不實性影像罪」,其中第319-4條為:

- 意圖散布、播送、交付、公然陳列,或以他法供人觀覽,以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實之性影像,足以生損害於他人者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

- 散布、播送、交付、公然陳列,或以他法供人觀覽前項性影像,足以生損害於他人者,亦同。

- 意圖營利而犯前二項之罪者,處七年以下有期徒刑,得併科七十萬元以下罰金。販賣前二項性影像者,亦同。

根據立法理由,第一項所稱的「其他科技方法」,便涵蓋「以深度偽造技術,將被害人臉部移接於他人性影像」的情形。新增的「不實性影像罪」屬於非告訴乃論,無論被害人是否主動追究,檢察官或警察機關都必須介入調查,若掌握到犯罪的相關證據和資訊,有義務提起告訴。

截至目前,台灣尚未出現依第319-4條判刑的案例。若台灣發生類似近期港大的案件,即一名成年男性從社群媒體上截取照片,運用 AI 技術製作同學的裸照,但並未傳播,該男性是否會遭到判刑,仍存在不確定因素。比較法學研究者賴宜欣告訴端傳媒:「如能證明該男大生製作時有散布意圖,也足以對女生造成損害,那麼即使他還沒傳出去,仍是可能成立319-4的。」換句話說,行為需同時滿足「意圖散布、傳播、交付、公然陳列或以他法供人觀覽」的構成要件和客觀上「足生損害於他人」,才會受到《刑法》第319-4條的懲處。

哈佛法學院博士候選人蔡惟安則告訴端傳媒:「《刑法》裡面要證明主觀意圖永遠是最難的,可能還是只能看客觀證據。如果製作的同時他在跟別人對話,談到製作完成後要拿去恐嚇被害人,那可能他的意圖就只是要『恐嚇』;但如果是有一個犯罪集團交代他這個任務,那就比較能證明他的意圖是要放到色情網站上營利。」前者以 AI 性影像「恐嚇」他人的行為,不適用第319-4條,但可能構成恐嚇罪或其他刑責;後者販售 AI 性影像的行為,則是第319-4條主要針對的目標(即小玉案件),最高可處七年有期徒刑。

法例內外,如何對應科技性暴力?

在香港,官方暫時未有對事件引發的法律爭議作出回應。7月14日,關注婦女性暴力協會在 Facebook 發表帖文,指出香港法律未有涵蓋「未經同意下製作看似他人的私密影像」,而現今製作深偽的性暴力內容十分容易。協會又指,影像對當事人的影響深遠,而宣傳和標榜「nudify」的工具會侵蝕大眾的安全感、威脅個人身體自主權。

帖文呼籲,「政府當局、校園等社會各界應更積極考慮法例內外層面的應對,與時並進地制定對策回應科技促致的性暴力。」

停滯不前的香港性罪行改革,一直備受關注。香港的性罪行被納入《刑事罪行條例》第200章第118至128條,包括強姦、肛交、嚴重猥褻行為等其他非法性行為。這些罪行多數以1956年英格蘭法例所訂立的相類條文為根據,被批不合時宜。

直到2006年,香港法律改革委員會設立性罪行檢討小組委員會,就法律提出改革建議,並先後在2019年和2022年發表《檢討實質的性罪行》報告書和最終建議報告書。經過20年的進程,政府終在2025年內就法例修訂建議進⾏公眾諮詢。

兩份報告共列出70多項建議,例如就涉及性的行為訂立「同意」一詞的法定定義、摒棄「強姦」一詞等等。而法改會在2019年發表有關「窺淫罪」的報告書,建議新增窺淫罪等。

「未經同意下發布或威脅發布私密影像」罪行與「窺淫罪」等一同在2021年訂立,保安局建議參考新加坡《刑法典》中有關私密影像的定義,涵蓋「移花接木」影像,以應對科技發展。而其他立法建議中,則未見 AI 相關的內容。

「其實世界上,不是很多國家將單純製作 deepfake 刑事化。」黃啟暘說,「因為很明顯的一個說法——『它沒有影響到其他人』。如果自用的話,法律是不是要真的要規管呢?」

他解釋,天平一面是製作者的權利、「私人行為」,另一面是受害女性的權利,英國的民主議會平衡兩者,決定將行為刑事化。但香港缺乏反映民意的機制去作相關討論,「我們的情況有點尷尬,很容易會有被公權力濫用的風險。」

關注婦女性暴力協會則認為,或有聲音認為深偽影像性暴力內容只製作而不發布屬無傷大雅,但其實影響網絡空間的平等使用權利,例如韓國女性因恐懼而關閉社交平台,類似氛圍讓公眾、尤其女性未能安心使用網絡空間,造成不公義的現象。

值得留意的是,刑事法缺位下,有平台已主動就深偽色情內容在香港提出民事訴訟。2025年6月,Meta 入稟香港區域法院,起訴香港公司「Joy Timeline HK Limited」,指其自前年起在 FB 及 IG 投放廣告,宣傳 AI 生成裸照程式 CrushAI﹐宣傳內容有以 AI 生成、未經他人同意的裸露影像。

入稟狀指,Meta 的使用條款和政策訂明,商戶或個人宣傳中,不得含有裸露內容或情色活動。但Meta 近年發現 FB 和 IG 出現大量裸露或未經同意的親密影像廣告,與「Joy Timeline HK Limited」相關。Meta 要求賠償損失約30萬元美金。

深偽在香港仍是新議題。黃啟暘說,他周遭的法律界人士對事件還沒有太多討論和定論。「到底法律是不是應該要追上這個科技的發展呢?這是一個值得討論,或者需要討論的事。」

(尊重受訪者意願,Chelchel、A 和 B 均為化名。)

@讀者 你是當事人?有沒有受到傷害你比她們更懂?😅

可以看看BBC中文做的報導,採訪和報導的角度有些許不同 https://www.bbc.com/zhongwen/articles/cp94nmgde2xo/trad

張口閉口「受害人」。麻煩先探討一下此事究竟何來「受害人」?何「害」之有?

如果訂立一條法例,禁止市民使用其他人的相片去進行二次創作,會不會更廣泛地影響到諷刺和parody的作品?之前美國通過TAKE IT DOWN法案時就有這些關注。

其實未有Deepfake之前,用photoshop 也可以做到,當然需時甚久,就算技術熟練者,也大概需要2小時才能完成無暇的「移花接木」。

「發布」或「威脅發布」才是罪行,是有原因的。

定立一條法例,必需顧及「可執行性」。假設有人在家「制作」裸照自娛,試問警方有什麼可能得知呢。

只是自用不应该入刑,但应该好好保管不被发现。他已经被发现了,已经影响了他人,情况还是稍微不同。应该有一些校规和民事上的处置。

@kes 其實文中有講:

7月14日,關注婦女性暴力協會在 Facebook 發表帖文,指出香港法律未有涵蓋「未經同意下製作看似他人的私密影像」

唉。假設我是一名很出色的畫家,用了朋友的照片畫成裸體畫,作私人欣賞,這行為犯法嗎?

而且運用她人照片生成裸照,只要自己保存得宜不外洩,這件事到底算是私人領域還是公共領域呢? 我覺得這是這次事件與先前所述的小玉事件等生成傳播AI色情物品非常不同的地方,只是重複討論ai色情的背景和討論我覺得有點浪費了這個議題。

用女性照片在未經女性同意下製作裸照,社會上大多數人都會認為這是不道德的,但如果是用女性的姓名製作色情文學又或者是運用生成色情對話呢?如果也是不道德的,那肖戰事件中的同人文怎麼算?

但比較可惜都是沒能在以下這一點上做出更多的討論與更深層次的思考。

「其實世界上,不是很多國家將單純製作 deepfake 刑事化。」黃啟暘說,「因為很明顯的一個說法——『它沒有影響到其他人』。如果自用的話,法律是不是要真的要規管呢?」

非常好的報道,能做到採訪到涉事一方並詳細轉達其觀點與訴求。