方大同,大概是少數能如此緊密地連結兩岸三地的香港音樂人。身為美籍香港音樂人,常被台灣樂迷誤會是台灣人,後來又將其音樂陣地轉到中國,遷居雲南,並在雲南平靜離世。2025年2月21日,有不少樂迷還在期待他的新專輯《夢想家》中還未曝光的作品,就猝不及防地收到這個令人十分詫異的消息,知道他以四十一這年歲逝世了。

明明新專輯的宣傳還進行得如火如荼,而專輯的進程就如與方大同養病的軌跡並行。不少樂迷及業界朋友,都難以消化一位處於康復階段,希望大家能夠聽AI唱歌之外也聽病人唱歌的音樂才子,驟眼抵不住肉身的限制,離開人世。

那一日,香港人,以及兩岸三地的聽眾,實在失去了一位堪稱華語樂壇奇葩的唱作人。一如每次見證一個明星的殞落、一個大師偉人的離去,大眾總不忘回顧其作品及創作歷程,以悼念和追溯那從此絕跡的耀眼生命,以及同時從此絕跡的時代。

方大同的離世,作為文化焦點(cultural flashpoints) 反照出的,不單是對他及他活躍的時代的懷念,也是普羅大眾在此時此刻,對自己、對身處文化及城市的渴望與焦慮。

為了寫這一篇文章,實在翻看了好些方大同的訪問。其中一個無法不令人鼻酸的,是有關《才二十三》的訪問裡,方大同提到,他忙了這麼多年,都沒有怎麼看過朋友的小孩,而現在他們都可能十多歲了,令他驚然發覺,他好像錯過了很多東西。他也像吞了一腔眼淚地說,時間原來真的等不了人。

同時,我也想,這些年,我們忙東忙西,特別在2019年後,心力交瘁,可能都沒那麼熱烈地,專注地,聆聽和細嚼一首歌。追趕話題熱度的我們,可能剎那冒起一個念頭想起曾喜歡與追趕的歌星,卻沒有坐下來,認真的重聽他們的歌,直到他們猝然離世,才發現又錯過了。正如歌詞所寫,歲月眨眼就過了,瞬間就那樣默默的。

在這幾個月,充斥於線上線下的悼念中,樂迷固然集體抒發他們婉惜的情感,以延伸所經驗的與明星文本的互動與關係(parasocial relationship),線上一再重申方大同音樂感染力的帖文屢見迭出。而方大同的離世,作為一個文化焦點(cultural flashpoints) 所反照出的,不單是對他及他活躍的時代的懷念,也是普羅大眾——不論是樂迷還是唱作人,在此時此刻,對於自己、對於身處的文化及城市的渴望與焦慮。

一一所有這些,都很值得我們翻開來,讓我們從大同音樂,走到千尋之外。因此,還是想藉機,重閱那個香港唱作歌手興盛的時代,也想表達對於來日的香港流行音樂市場的期待。除了回顧,除了悼念,重點翻閱方大同的一些作品,也想記存一些香港文化,並提出今日香港流行音樂在失去及醞釀的部份。

我們能不能

別吵別鬧冷靜別再傷人心

我們能不能相處 把世界搞好 我們能不能

——《我們能不能》(2005,詞:方大同)

貨真價實、才華洋溢,種種有關其真才實學的形容,都打從他的聲音傳入大眾耳朵開始。沒有鋪天蓋地的宣傳,也沒有廣告代言或演唱會,方大同單憑順滑唱腔、具有豐富質感的聲線橫空出世。

香港樂壇千禧後:天時地利人和

方大同在2000年自薦並成功簽約華納唱片,後來主要擔任幕後音樂人。異於現在事事講求速度與視覺的數位時代,千禧年代有方大同以只聽其聲而不見其人的方式出道。

貨真價實、才華洋溢,種種有關其真才實學的形容,都打從他的聲音傳入大眾耳朵開始。沒有鋪天蓋地的宣傳,也沒有廣告代言或演唱會,方大同單憑順滑唱腔、具有豐富質感的聲線橫空出世。身份混雜,幾乎從不唱廣東歌,受黑人音樂文化洗禮的方大同,在一個時興Twins、古巨基、容祖兒、陳奕迅等大熱K歌歌手的香港樂壇裡,幾乎是空前絕後地帶入中西交融的藍調與騷靈,大大激活了華語的R&B音樂。

早於2004年,只有21歲的方大同初次啼聲,以和聲參與鄭秀文翻唱的《多得他》(原唱為王菲),讓聽眾初次接觸到他溫暖又多變的唱腔。雖然只是輕巧地以伴唱(featuring)出現,但方大同的聲音足以為整首作品注入新格調,讓它鮮明有別於原版,自成一格地成為新的單曲。

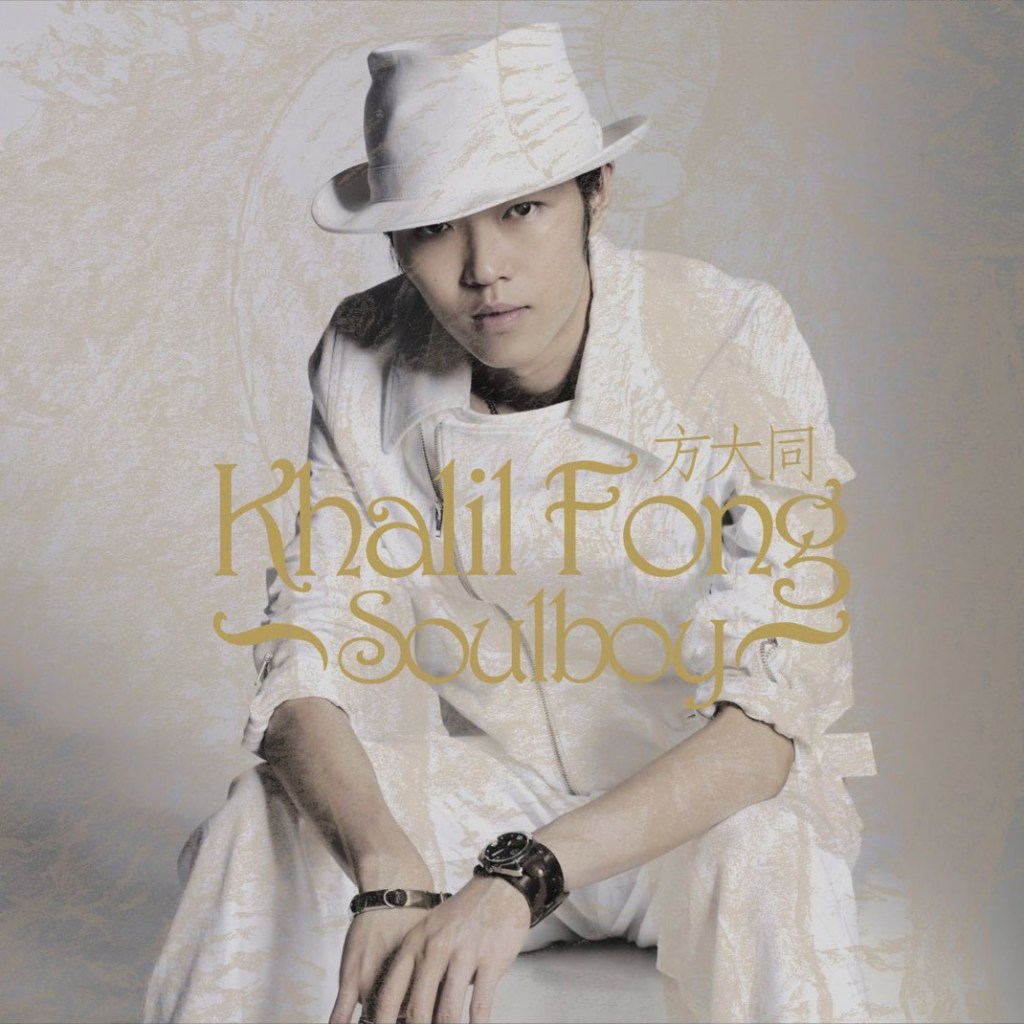

歌曲的後半部,方大同化身為歌詞所指涉的「他」,與鄭秀文對唱(answer back),愧疚地回應女方錯落的情意,加入了幾句英文歌詞,唱出「I’m sorry that it didn’t work out」,讓當中錯綜糾纏的情感都變得即興隨性,以貫穿到他後來的個人專輯《Soulboy》。

基本上,這段短小的演唱,已點出方大同的聲音,及其創作,總是能夠靈巧地與其他音樂人混合交融,慢慢構成他的大同音樂光譜。寫到這裡,我不得不想起後來他在2009年寫給林海峰的《我要愛死方大同》。《我》的這些曲是由方大同主理。他除了譜出新歌之餘,當中穿插自己的經典作品《春風吹》、《愛愛愛》,卻一絲不讓人覺得在翻炒舊作,並與林海峰的風格完美結合。

聽春風吹 春風吹不倒我

遞隻手 就算拖 沒有這種心跳聲

夜晚刻 要熄燈 直到我興奮後睡覺喪失知覺

我最怕聽林歌每日嘲笑我

尤其是Love Song 冇乜感覺 我沒有愛愛愛

——《我要愛死方大同》(2009,詞:林海峰)

身份混雜,幾乎從不唱廣東歌,受黑人音樂文化洗禮的方大同,在一個時興Twins、古巨基、容祖兒、陳奕迅等大熱K歌歌手的香港樂壇裡,幾乎是空前絕後地帶入中西交融的藍調與騷靈,大大激活了華語的R&B音樂。

如此不容置疑的音樂才華,實在因著香港後沙士(SARS)時期,以及歷經了一連串文化轉捩點的政治及文化環境而更能自如伸展。經過五年的幕後創作,2005年,方大同在903飛兒樂團拉闊音樂會中擔任開場嘉賓,並於同年發表了他第一張專輯《Soulboy》,帶著13首國語作品在音樂路上正式起飛。 當年樂壇的熱門歌手及新人中也冒出了側田、周國賢、王菀之等唱作人,聚成一個重視重量又重質的唱作年代。不虛張聲勢,以對於音樂的熱愛打造金漆招牌,也呼應了人人追求生活質素的千禧年代香港。

在2003年,沙士疫情迅速蔓延,也成為香港一個傷痛回憶。當時八位前線醫護人員因救援而不幸染病殉職,整個城市都在勇氣和愛等論調中,而政府傾力重建受到重創的文化經濟,香港人也更新了對於生活的看法,對於生活有更多的追求。如何生活,同時如何文化,就成為了那時候的一大課題,逐步構成了一片讓唱作人備受重視的文化土壤。加上後來發生自回歸以來最大型的政治活動七一遊行,整個香港都在沸沸揚揚地重構香港精神及其核心價值。

2004 年 6 月 7 日,近300名學者及專業人士更在報章聯署《維護香港核心價值宣言》,時任特首董建華在後來的回應中並公開表示香港政府會維護香港獨特的核心價值,當中有12項之多,包括了個人創意。 總括來說,不論是香港人的心態狀況,還是政治氛圍,整個社會都容讓我們多講求本心、初衷,一再思索,什麼是核心,就好像方大同多年以來做音樂,即使多進化與轉變,都不忘在重拾舊緣,反複回到他音樂的原點。「音樂可以是一種belief,最終目的是將正面影響帶給聽眾」,他曾在香港《信報財經月刊》2016年的訪問中如是說。

說到那時候的香港,以及流行音樂市場所重視的價值,叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的主題也可見一斑。2004年,叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的主題正是,「台下小星星 台上大光明 請投音樂一票」。一方面,主題以示小星星本來就能成就其偉大光芒,每個創作者都有發光發亮的潛力;另一方面,主題也強調聽眾的選擇權,回應到後沙士香港對於民主與核心的渴求,也鼓勵我們認真思考自己在聽什麼,在喜歡什麼。

後來,兩年之後,叱吒樂壇流行榜頒獎典禮,四位獨當一面的唱作人王菀之、張敬軒、張繼聰及方大同合唱演出,堪稱樂壇四小強。回看那個唱作氣氛活潑的頒獎禮,四小強之一的方大同,在王菀之與張繼聰身後活潑擊鼓,為張繼聰的舞步擊打拍子,同時也入型入格地為自己《愛愛愛》的演唱演奏。當時每人負責一個樂器,演唱一段自己的作品,除了帶來自己的音樂品味,也是跨越地域的文化素質。

方大同發表第一張專輯的2005年,樂壇也冒出側田、周國賢、王菀之等唱作人,聚成一個重視重量又重質的唱作年代。不虛張聲勢,以對於音樂的熱愛打造金漆招牌,也呼應了人人追求生活質素的千禧年代香港。

大同音樂與大同香港

除了這偉人 你工作認真

我晝夜不分 他安守本分

不分秋冬春夏 你我他開發世界的繁華

——《很不低調》(2016,詞:方大同)

特別是在夏威夷出世的方大同,六歲到上海,待了六年多後在廣州成長,到後來1998年定居香港。他一直受到1950至1970年代的藍調與騷靈音樂薰陶,為00年代朗朗上口的K歌引入藍調文化。認識方大同的人都應該知道,他的音樂啟蒙緣自不少美國黑人歌手,包括Stevie Wonder、Marvin Gaye,及John Mayer等。 特別是Michael Jackson,深深影響著方大同的唱腔、技巧及台風。

他的創作方向與哲學,與他的啟蒙傳記電影《La Bamba》(1987)中的真人原型Ritchie Valens不謀而合。Ritchie Valens將墨西哥民謠改編成La Bamba一舉成名,也讓方大同愛上表演,將各首作品轉化成新風格。在台灣羅志祥與小鬼主持的《娛樂百分百》中,他提到,他那長年累月的表演慾,實在是誘發於這一套電影。當羅志祥和小鬼興致勃勃地講出從小影響他們的《超人》,提到一般男生要當超人打怪獸的夢想,方大同就提到他小時候的超人,是美國電影《La Bamba》中的Ritchie Valens。

他三歲時看到這部改編自真人真事的電影,就看到這位1950年代的搖滾先鋒,如何自學成才,成為多才多藝的歌手,改編了墨西哥民謠的〈La Bamba〉,加入搖滾節奏,並在1958年一炮而紅。他其實毫不吝嗇他的舞技,在同一個節目中,他一再表演了一小段《Bille Jean》。 在2014年薛凱琪的演唱會中,方大同更不發一言,就表演了模仿Michael Jackson的舞。

改編的民謠、墨西哥裔美國歌手、黑人文化,Michael Jackson的《We Are the World》,許許多多方大同在專訪中提過的原素,都指向多元、無分界別、和平的理想。「反正從小我家族的文化就是,哪裡有朋友,哪裡就有家」,方大同跟羅志祥和小鬼娓娓道來。如前所述,方大同的成長背景貫穿中港兩地,文化素養橫跨中西兩邊。與此同時,人如其名,方大同自小跟隨父母信奉也稱為「大同教」的巴哈伊教,堅定相信「世界僅一國,萬眾皆其民」的教義。方大同入行多年,嚴守巴哈伊教教條,謝絕煙酒、不碰賭博和毒品,甚至畢生茹素。除了這些日常的宗教實踐,他本人就以這麼靈活多變的身份不單紮根於香港樂壇,也紮根於華語樂壇,牽動大同音樂市場。

改編的民謠、墨西哥裔美國歌手、黑人文化,Michael Jackson的《We Are the World》,許許多多方大同在專訪中提過的原素,都指向多元、無分界別、和平的理想。「反正從小我家族的文化就是,哪裡有朋友,哪裡就有家」

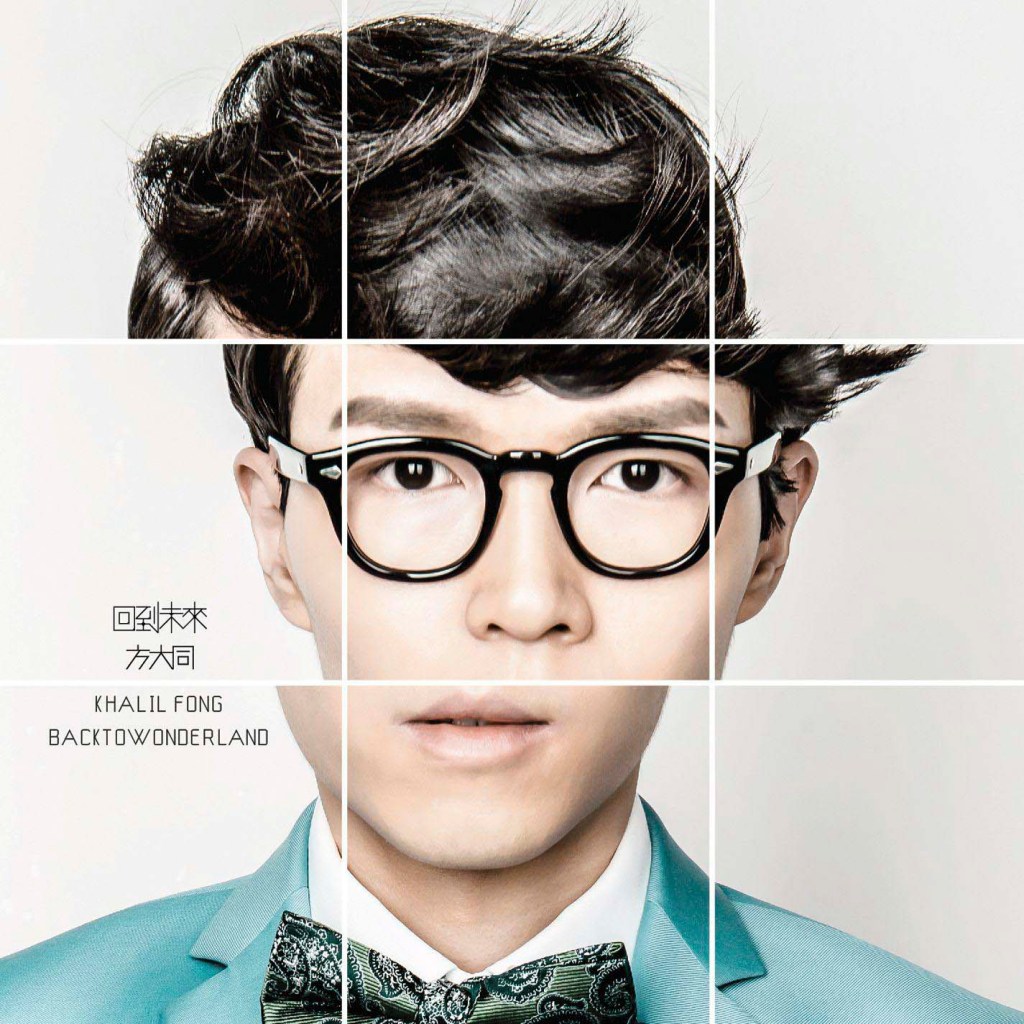

要趨近大同的音樂世界,不分膚色,不存標籤,內在與素質先行。一如在香港出道那樣,方大同以作品先聲奪人。他以第二張專輯《愛愛愛》走進台灣市場,憑其創作本身得到各台灣DJ及音樂人的喜愛,一反商業流行音樂流水式宣傳的常態,可算實證有麝自然香,以聲音打破地域邊界。然而,即便有麝自然香,但的確需要當風立。00年代的香港,除了之前提及的那般,受著後沙士的餘悸,以及對於核心價值的熱切追求外,香港也經歷了流行文化當中明星韻落的關鍵時期。

於2003年4月1日,在非典型肺炎在全球蔓延之際,一代巨星張國榮從香港文華東方酒店24樓跳下自殺身亡。同年11月16日,一代填詞傳奇林振強因為淋巴癌病逝。而年末,另一巨星梅豔芳也因子宮頸癌併發肺衰竭病逝,為香港00年代流行文化史添上一連串令人痛心的日子,讓2003年成為香港最為悲痛的一年。香港痛失一個個重要的流行文化標誌,以致不少討論都指向廣東歌文化衰退沒落。

大家在反複討論廣東歌是否已死的同時,各大唱片公司卻在想方設法讓它復甦,提高產量。就此,唱片公司更紛紛樂意接受一些另類的、實驗性質的音樂路向,也帶來了不同唱作人的契機。亦如在周耀輝及高偉雲的《音樂多重奏》(2013)一書中所寫,香港音樂沒有死,只是在轉形、變異、更新。而各創作者皆在鼓勵人們以新的方式去看、去聽,以及去思考。另一方面,也正正因為香港流行音樂到了這麼一個交界,市場慢慢萎縮,香港樂迷也開始多接觸來自台灣與中國內地的音樂,以填補失去一個個巨星與傳奇的缺口,對於國語流行歌的接受程度大增。

譬如說,後來,於2012年,大家耳熟能詳的四大天王,黎明、郭富城、劉德華與張學友,都由台灣唱作歌手周杰倫、王力宏、林俊傑,及羅志祥所取替。當時只隔八百公里的台灣,剛好在迎接這四大天王所帶來的新氣象,音樂光譜因著他們所帶來的節奏藍調、說唱、小調、抒情風及美國搖滾等音樂類型所打開,成就了方大同可以在台灣大展身手的時勢。

在不少樂評裡,有說方大同的騷靈與藍調唱腔比其他華語歌手更純正,以引證他從小所累積的節奏感與律動,在極其適切的時機吸引到講究品味的華語市場。從這脈絡閱讀,我們就看到,從不唱廣東歌的方大同,是如何像他的聲音那樣,百轉千迴,依然順滑流暢地裊繞兩岸三地的聽眾的耳朵。

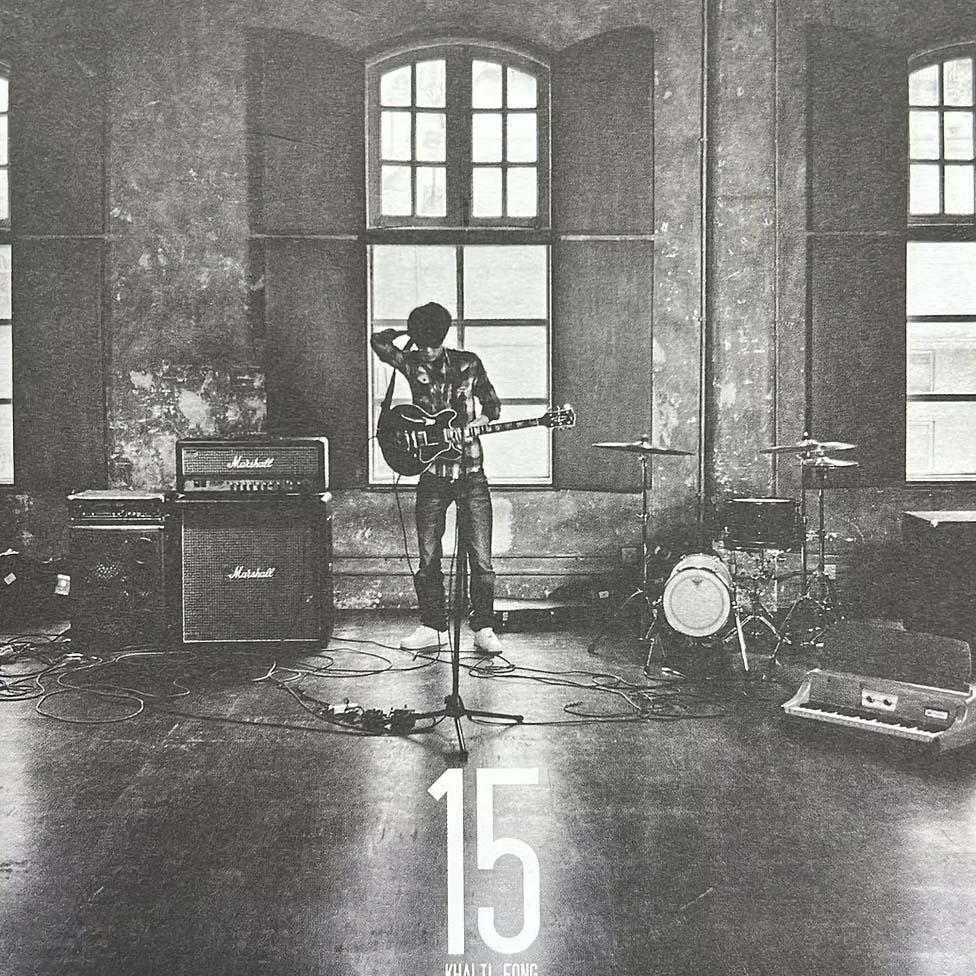

在天時地利人和也湊巧地、適切地出現的方大同,後來敵不過身體的限制,在音樂工業中日以繼夜工作,以及多達30場演唱會後,健康開始出現問題,數度因氣胸入院,少了曝光。他在發表專輯《15》時道出,一張原本應該至少是長達一年製作期的專輯,卻要以大約6到7個月極度壓縮的時間,每天18到20小時的工作時數,密鑼緊鼓地完成。 然而,因療養而始終無法趕上市場的生產與曝光需求,而在多變的政治與文化環境多番轉變之下,聽眾口味也似乎愈來愈難觸摸,方大同也開始少了出現在香港人的歌單裡。

大家反複討論廣東歌是否已死,各唱片公司卻在想法復甦,紛紛接受另類、實驗。也正因香港流行樂到了一個交界,市場萎縮,香港樂迷多接觸台灣與中國內地音樂,以填補失去巨星與傳奇的缺口,故而對國語流行歌的接受程度大增。

用盡最後的分秒

不過,轉眼四十一。就在方大同離世前一年,他開始推出《夢想家》這一張完全宅製的專輯,將其熱情燃燒到最後一刻。除了面臨大病的這一個轉捩點,早於2011年,方大同以專輯《15》重新與結他結緣。在這張專輯中,方大同親自提信:在我寫作的發展歷程中,意識到拓展寫作及製作技能,必須要使用鋼琴,因而疏離了一直以結他為中心樂器的習慣。這新專輯「15」使我與結他重拾舊緣。⋯⋯這個專輯的態度嚴謹中充滿力量,表揚公正,積極,勇氣,自我提升,和愛的主義。」

《15》的專輯,也揭示了方大同對於創作的敏感。意識到自身與樂器的疏離,以及對於重返初心的渴望,方大同在這製期壓縮的專輯裡,交出了最接近自己的人生哲學。裡面十二首歌曲都是大同聽過、經驗過,反思過,然後想跟大家分享的故事。當中第一首派台的《因為你》,正正緣於媒體朋友訪問的「為什麼?」和「靈感來自哪裡?」對於這些已回答過無數次的問題,方大同在重拾結他及音樂本心的時候,就以溫馨旋律及簡單歌詞回答:

也許是天氣 也許是運氣 也許是因為有人不放棄

也許是天意 也許不願意 也許是因為她 還是因為我和你

有說方大同的騷靈與藍調唱腔比其他華語歌手更純正,以引證他從小累積的節奏感與律動,在適切時機吸引到講究品味的華語市場。從這脈絡我們看到,從不唱廣東歌的方大同,如何如其聲音那樣百轉千迴,順滑流暢裊繞兩岸三地聽眾的耳朵。

另外,不得不提的是繼《蘇麗珍》之後,一首以人名為名的歌曲《張永成》。雖然播放率及點擊率遺憾地不及其他,但卻貫穿了大同音樂打破古今、中西界線的創作理念。這歌以中國經典人物葉問的妻子張永成為題,以一貫藍調及搖滾風格譜曲之餘,加入了獨立藝人Ghost Style的說唱,而MV更與薛凱琪演繹了一小段模仿1990年代黑色幽默犯罪片《Pulp Fiction》的戲。 中西混雜、古今互文的,不單是音樂本身,更是電影、以及歷史,以鮮明地道出多元文化間互相尊重的態度。以及,不論是切磋或是比武,最重要還是回家探望妻兒。

最後,發現要寫的方大同作品實在數之不盡。可是,我近來反覆受感動的分別是2020年的《頭髮有點長》,及近作《回留》。兩首分別是在新冠病毒隔離時期,及他大病宅家時期寫的。兩首都幾乎不熟商業市場考慮,單純以音樂打發時間與生活。而前者《頭髮有點長》更是隨心以極童趣的疊字方式入詞:頭髮有點長長,誰來幫我剪短短。

而後來,在《回留》當中,方大同留下了他沙啞的聲音,也讓我想起坂本龍一在離世之前,帶著極沉重的呼吸,做最後的一場線上演奏。與David Bowie的遺作不同,方大同始終不是要流傳後世,而只是用盡最後的分秒,如信仰那樣,實踐他的音樂。「縱然我的聲音是怎極原始與有瑕疵⋯⋯」,他在臉書上介紹《回流》時寫到。

那天我心還在

把回憶留下來

Let's go back

Let's go back to the place

——《回留》(2024,詞:方大同)

末段的「《回流》」應為「《回留》」?