編者按:2017年1月14日,由影意志 Ying E Chi 主辦的2017香港獨立電影節請來台灣著名電影人小野老師(李遠),希望借座談會討論台灣新電影於現今香港的意義。小野老師以參與者角度講述了當年台灣的政治和社會環境如何造就台灣電影新浪潮的創作環境。四位年輕的香港電影人也談論了自己對台灣新電影的看法和理解,並連繫今天的創作環境,今天香港的創作環境是否能夠(或已)推進另一波電影浪潮?不同崗位的電影工作者如何互相協作?

李 = 小野老師

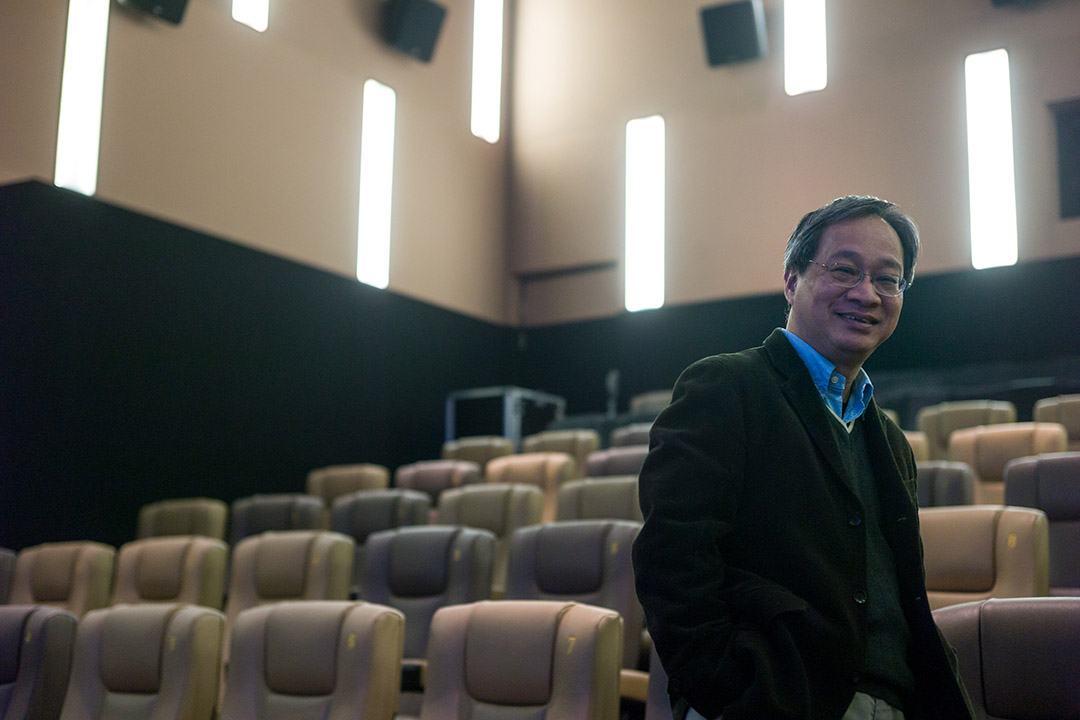

作家、電影人及公民運動者。文學作品100部。電影劇本20部。得過國內外大、小文學奬及電影金馬奬、金鼎奬。他的童話曾經得到德國青少年圖書館推薦,電影劇本曾經得到英國倫敦國家編劇奬。這幾年積極投入環境生態保護及文化教育相關的公民運動。剛剛接任台灣第一所台北影視音實驗敎育機構(TMS)的校長,培養電影電視音樂劇場幕後工作人員。

黃 = 黃瑋納

畢業於香港城市大學創意媒體學院,2012入選台北金馬電影學院,擔當編導。《他們的海》(2014)榮獲鮮浪潮大獎,最佳電影及 ifva 金獎等多個獎項,並參展三十多個重要級國際影展。

盧 = 盧鎮業

畢業於香港城市大學創意媒體學院,獨立電影導演兼演員。短片作品包括《打還打,唔好打頭》、《春夏之交》、《那年.春夏之後》及《金妹》。

郭 = 郭臻

畢業於香港演藝學院電影電視系,獨立電影人及自由業者。短片作品《一天》、《媽媽離家上班去》均獲得多個國際獎項;《流放地》獲金馬獎最佳創作短片提名及中國獨立影像年度展短片競賽最佳導演。《十年》中的〈浮瓜〉為其於2015年完成的作品。

梁 = 梁佩佩

畢業於香港演藝學院電影電視系,在學時期曾參與《一天》及《媽媽離家上班去》編劇一職。近作為《十年》中的〈浮瓜〉。

香港年輕人眼中的台灣新電影

郭:我從讀書的時候開始接觸到台灣新電影,電影看得不是很多,比較容易看到的是侯孝賢、楊德昌導演的作品。可是關於台灣新電影的書我卻看了一堆,因為我覺得那個時期的創作者們的故事很有意思。他們都是在用一種非常真誠的態度去拍攝生活和社會,以及一些歷史的東西。「究竟台灣人是怎樣的?」這個問題在他們的電影中常常出現。我覺得,因為香港和台灣有着類似的殖民歷史,所以電影裏的很多情感比如鄉愁都有共通之處。在美學方面,我也從台灣新電影中受到諸多啟發。比如,如何用寫實的手法去拍攝那些故事?如何不被情節帶跑,從而保留更深層的意義?

很多台灣導演提醒我說《十年》你一定要去看,看了你就會發現香港年輕導演起來了。那種狀態很像1982年台灣中央電影公司裏一群年輕導演起來的樣子。

梁:今天是我第二次看楊德昌導演的《海灘的一天》,第一次看是十年前。那時候,楊德昌導演剛剛過世,我們學校有紀念放映。但我那個時候完全睡着,無法理解整個故事以及他所要表達的意涵。今天再次看這部電影時,我完全投入進去了。我發現它的力量和影響到今天為止仍在。

黃:這一兩年我有重新回頭看一些台灣新電影,對我來說這是完全不同於校園時期的思考模式。剛開始讀電影專業的時候,我是以一種學習的心態來看電影的,常常會按下暫停鍵去分析電影中的劇情和結構。現在當我以另一種模式來欣賞台灣新電影的時候,感觸很不一樣。因為喜歡電影,我從香港電影開始慢慢接觸其他華語地區的電影。那個時候大陸的電影,尤其是第五代導演的作品,更像是一本歷史書或是一堂歷史課。那個時代,大陸電影中都揹負着「大時代」、「悠久歷史」的集體性概念。但那個時候,我覺得台灣新電影很有趣。透過影片,我可以看到在那個時代裏,每個具體的人是如何生活。

盧:我也是從大學開始接觸到台灣新電影。那時候常常在學校的圖書館找 DVD 看。那時候看的第一部新電影是《一一》,看完之後很震撼便順勢找更多電影來看。大學時期,我在電影史這門課上的論文就是關於台灣新電影的,看了很多影像文字資料之後覺得他們很厲害。在學院裏,基本上都是作品本位,更多地強調故事和技巧。但是看到1987年台灣新電影宣言中導演們提出的三個質疑讓我覺得很震撼。當我畢業後開始拍自己的獨立作品或參與一些電影討論的時候,都會想起那個時候的台灣電影人。

三十年前的台灣,今日的香港

李:去年,我在台灣電影節上看到一部由香港年輕導演合拍的一部電影《十年》。看之前,很多台灣導演提醒我說這部電影你一定要去看,看了你就會發現香港年輕導演起來了。那種狀態很像1982年台灣中央電影公司裏一群年輕導演起來的樣子。

和三十年前的台灣一樣,現在的香港有一種奇特的氣氛。社會壓力很大,導演反而能找到很多議題。反過來看,現在台灣新導演所面臨的困境就是整個社會自由到不能再自由,已經沒有什麼議題可以拍攝了。

我看的時候真的嚇一跳。因為我一直以為回歸之後,香港人言論自由等方面都會受到諸多限制,導演可能不太敢去觸碰一些敏感題材。就像三十年前戒嚴時期的台灣,電影必須接受審查。

1982年,我們直接說服了中央電影公司的老闆,投資四個年輕人拍電影。當時這四個年輕導演都沒有拍過長片,有兩個拍過電視單元劇,一個是楊德昌一個是柯一正。那時候,整個公司都不太相信這四個年輕導演,但第一部電影《光陰的故事》票房很好。那個時候台灣社會很封閉,沒有看過這種藝術類型片,而且我們的宣傳標語是「中華民國第一部藝術電影,你看不懂」。我們的宣傳海報是四個人的背景,和之前的商業電影宣傳完全不同。這種方式刺激了很多大學生,所以電影票房很不錯。

在這之後我們就立刻着手拍攝第二部電影《兒子的大玩偶》,請來了三位年輕導演,侯孝賢是其中之一。在拍這部電影之前,侯孝賢處於商業體系之中,他並沒有自覺走入新電影這種風格。那時候他說,「《光陰的故事》非常成功,可不可以再找兩個年輕導演,我可以帶他們。」從這裏可以看出,那個時候侯孝賢心胸很寬廣,很想提拔年輕人。當時我們有找到李安,他是我們看到的最有希望兼顧藝術和票房的導演。但是李安那時候正在紐約大學讀書只能作罷。後來我們退而求其次,找到萬仁導演和曾壯祥導演。他們都是海外留學歸來,帶回了很多西方的電影知識,完全不同於本土導演侯孝賢。

這部電影改編自黃春明的小說,他當時是台灣鄉土文學的代表。那時候政府比較害怕鄉土文學,有人評論道台灣鄉土文學專門講工農兵,非常具有社會主義思想。在那個反共的年代,黃春明被視作危險人物。所以這部電影一拍出來,就有人寫黑函檢舉我們,認為這部電影批判了六十年代美軍佔領台灣之後的社會氛圍、批判台灣是殖民地,還批判了台灣的貧窮。因為這部電影要被禁掉,在媒體上引起熱議,反而讓電影名氣大增票房大賣。這部電影其實拍得很藝術,但票房高達三四千萬。

從1979年「美麗島事件」到1982年新電影時期之前,整個台灣的社會氣氛非常緊張。戒嚴之前這五年,各方勢力崛起,社會十分混亂。到了1987年,新電影票房出現問題,整個社會開始反撲,批評新電影只拍藝術不考慮商業。在這種輿論中,終於發出了台灣新電影宣言。三十年前,包括我在內的五十多個電影人文化人發出宣言,希望政府鼓勵新電影。

所以當我看到《十年》這部電影的時候,我發現這群香港年輕導演所面臨的困境和壓力和我們當年的狀態有點像。雖然台灣和香港的歷史背景不同,但社會的緊張氣氛和壓力是一樣的。

楊德昌跟我講過一句話,「當你在打籃球時,如果身後有個人比你高要『蓋火鍋』時,往往投籃都能投進,因為壓力很大。」當台灣解除戒嚴之後,社會壓力消散,台灣電影的力量反而減弱了。西方甚至有很多人認為台灣新電影就結束語1987年的電影宣言。事實並不是這樣,1989年侯孝賢導演的《悲情城市》得到威尼斯影展最佳影片獎。從那之後,隨着李安、蔡明亮等導演的加入,台灣新電影在1990年代之後逐漸走出一條新路——國際影展,但台灣本地的市場漸漸流失。

和三十年前的台灣一樣,現在的香港有一種奇特的氣氛。社會壓力很大,導演反而能找到很多議題。反過來看,現在台灣新導演所面臨的困境就是整個社會自由到不能再自由,已經沒有什麼議題可以拍攝了。除了《十年》之外,我還看了好幾部香港短片,都非常有想像力。台灣社會變自由之後,這種想像力反而缺失了。

社會議題 V.S. 電影語言

主持:很多台灣電影人都覺得,香港年輕導演的作品涉及社會議題更多,但也有人對這種題材的電影產生質疑。比如,有些人認為《十年》在議題上的影響力蓋過了本身的電影語言,議題很有力度但表達技巧卻遭人詬病。對年輕導演來說,如何在二者之中找到平衡呢?

2014年雨傘運動對《浮瓜》來說很重要,那時候出現了很多我們從未接收過的資訊。後來,我們嘗試從香港的新聞事件中抓取人物和故事,去推想未來的香港將會如何。文本上就慢慢出現了很多劇情的內容,戲劇化卻又有合理性。

郭:在《十年·浮瓜》之前,我沒有拍過這種類型的電影,對我來說這是一種新的嘗試。在這之前,我的作品關注的更多的是個人生活以及寫實的故事。但是在接到《十年》拍攝計劃後,跟編劇一次次的討論之後確定了現在的形式。其實當時我並沒有思考很多電影語言的東西,只是確定想用黑白來呈現故事。一般來說,我都是通過劇本類型來決定拍攝手法。《浮瓜》是一部劇情主導的戲,所以電影語言更偏向於類型電影的語言。我覺得在拍攝這種關於社會議題的電影時,更重要的是找到一個創新的觀點,這樣自然會延伸出一種新的電影語言。

梁:我是《浮瓜》的編劇。那時候曾經出現過很多版本的故事,我從歐洲一些共產國家倒台的大事件中抓取出一些小細節,來表達我對香港的想像。但是這些情節都太戲劇化,於是就在不停地推翻這些故事。2014年雨傘運動對這部電影來說很重要,那時候出現了很多我們從未接收過的資訊。後來,我們嘗試從香港的新聞事件中抓取人物和故事,去推想未來的香港將會如何。文本上就慢慢出現了很多劇情的內容,戲劇化卻又有合理性。

黃:從學生時代到畢業後,我拍攝的題材其實很少涉及香港社會議題。其實我一直在思考自己創作的原動力,比較關注於內在的探索。到現在我也很怕去觸碰一些宏大的社會議題,不是說我不關心,而是我沒有信心去清晰地表達自己對整個香港社會的理解。

盧:我的第一部長篇《那年春夏.之後》就是一部關於社會運動的影片,但其實是很個人的東西。這部紀錄片我拍了兩年多,如果不拍攝我也會身處於那個場景當中,我本身都會參與到社會運動當中。我想看到關於這些社會議題的作品,我有很多疑問,所以就通過拍攝影片的形式去探索了。

李:為了紀念台灣新電影三十週年,我們做了一部紀錄片去了解全世界的影評人和策展人如何看待台灣新電影。其中很多大陸導演認為,將這些新電影三十多年前的社會背景拿掉,電影依舊成立。電影中一些人性的東西是永恆的。社會議題只是電影的背景,其中的美學,敘事以及人性的共同點讓這些電影歷久彌新。

那時在台灣接受教育的年輕人非常可憐,他們既接不上中國真正的歷史,也接不上日據時期台灣的歷史。在新電影開始之際,台灣有了民歌。我們唱自己的歌,卻不知道自己是誰。

反過來看中國大陸第五代導演,那時候正值十年文革,那時候通過口試方式招進來了第一批北京電影學院的學生。這群人後來就成為了非常著名的第五代導演,比如張藝謀、陳凱歌還有田壯壯。

我和他們的第一次見面就是在香港。在1980年代,台灣導演和大陸導演是不能碰面的,也不能看大陸的小說。當時我們是通過香港影評人的安排,大早上在一家還沒開門的餐廳裏面偷偷會面的。餐廳全部是黑的,兩邊人馬從後門進來,那種滿滿靠近的感覺很奇怪。回到台灣之後,我們都不敢承認有過這次會面。

其實台灣戰後這一代的精神生活是很貧乏的。我們從小接受的教育就是絕對不能接觸大陸的文學。那時在台灣接受教育的年輕人非常可憐,他們既接不上中國真正的歷史,也接不上日據時期台灣的歷史。在新電影開始之際,台灣有了民歌。我們唱自己的歌,卻不知道自己是誰。

在這種文化空白之下,我們這群崛起於1980年代的導演突然有了很多題材可以拍,所有的台灣歷史、文學作品以及社會議題都成為了我們電影的素材。1980年代台灣新電影的機遇就是源於此前社會的封閉。這些導演都是在很貧乏的社會環境中長大,可是他們對一些人文的東西充滿了渴望。在電影中處理人物時,他們都是充滿了情感的。所以有人說侯孝賢的每一部電影都很悲傷,因為主題都涉及到離別或死亡,可是在他的電影中你又能感覺到他對整個世界充滿了眷戀。像這種優秀的電影就和社會議題沒什麼關係。

所以說,電影的好壞絕對不是看它有沒有觸碰到社會議題,社會議題只是給導演提供靈感的時代背景。如今台灣年輕一代導演不是不願去碰社會議題,而是沒有什麼可以表達了。台灣政黨輪替數次,貪污腐敗依舊,當年對自由民主的熱情逐漸消退,理想甚至幻滅。所以台灣新一代導演轉向拍攝一些小的議題比如個人生活,於是就越走越窄。

近年來香港有很多不錯的獨立短片,主要是缺乏和普通觀眾接觸的平台和機會。香港的放映機會太少。但是去年《十年》的放映中有很大一部分是社區放映,效果很不錯。

對香港新一代導演來說,並不是這個社會議題比較多,而是他們生活在一個動盪的年代,他們會觸及更多非商業性質的題材。現在很多香港導演去大陸發展,反而空出一大片空間供年輕導演施展拳腳。回歸之後,很多人覺得香港電影逐漸失去本土特色,因為香港導演和演員越來越重視大陸市場。可是也正是如此,香港年輕人有了更多的機會。

香港「新電影」未來市場在何處

郭:目前,我還沒有想像過自己作品的市場。我已經拍了九部短片,在國際影展的曝光多於在本地的放映。我現在的願望很簡單,就是希望自己的作品長壽一些。去年,《十年》在香港社會有很大回想,票房也不錯。雖然這和社會氣氛有關,但我覺得這也彰顯了一種可能性。近年來香港有很多不錯的獨立短片,主要是缺乏和普通觀眾接觸的平台和機會。對我們這種短片來說,香港的放映機會太少。但是去年《十年》的放映中有很大一部分是社區放映,效果很不錯,我覺得這就是一個機會。

黃:畢業之後,我有在電影工業體系中混過一段時間。在那期間,我感到很失望,我發現自己無法在體系之中生存下去,所以後來我就跑出來做獨立影片。現在拍電影沒有考慮票房都問題,我認為電影總能碰到對的觀眾。

盧:我想在香港拍獨立電影的人都有很多類似的經驗,我覺得用作品的生命而非市場來表達這種想像會比較準確。我覺得我們都有想過如何讓自己的作品存活得更久一些,所以有時候會想獨立電影的發行可不可以有一些新的方式。

觀眾:市場並不是單指商業市場,而是我們要如何去發行香港本地獨立電影。現在我們討論獨立電影,都會從主創的角度去談而忽略了發行。除了思考如何拍好一個故事之外,我們是不是也應該去考慮如何將一部影片推廣出去?

黃:《十年》之後,香港發現原來本地有這麼多優秀的獨立短片,於是他們開始去留意。我覺得香港觀眾正在改變。

李:電影圈除了電影工作者之外,製片和行銷人員都很重要。另外,我覺得這種獨立電影節非常重要。在台灣電影非常不景氣的時候有些導演就自己辦16cm電影節,其中最有名的就是魏德聖。當他還在辦學生電影節的時候,他不曾想過自己將來拍攝的商業電影會賣到五億七千萬。當時他很努力地辦電影節,不停地去大學裏演講。所以對獨立影片來說,校園院線也是一個不錯的方法。

有反對有限制才有好的電影,大陸的電影不反映現實,不想像未來,除了紀錄片,好看的太少了