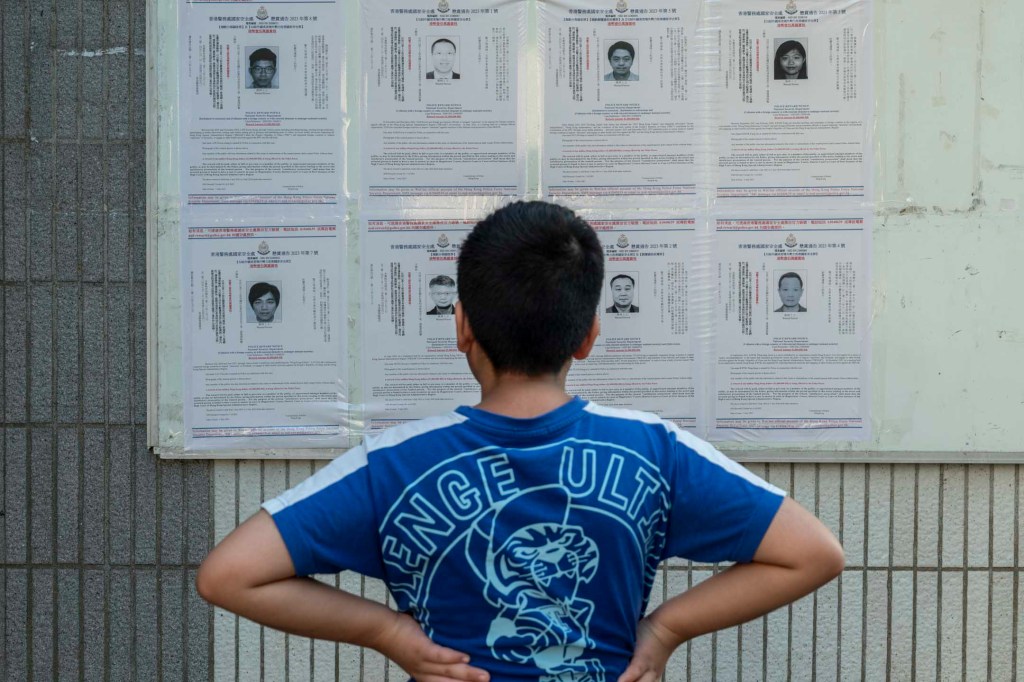

在剛過去的2024年,香港政府分兩次取消了兩批人的香港特區護照。第一次是2024年6月12日,反修例運動五周年之際,香港保安局首次動用「23條」第89條,撤銷香港立法會前議員羅冠聰、前香港職工盟總幹事蒙兆達、Hong Kong Liberty發起人劉祖廸、英國港僑協會創辦人鄭文傑、YouTube頻道「升旗易得道」主持人霍嘉誌、蔡明達的香港特區護照。第二次是2024年12月24日,國安處再以涉嫌違犯《國安法》,撤銷許智峯、郭鳳儀、袁弓夷,郭榮鏗、任建峰、許穎婷及邵嵐七人的護照。

保安局局長鄧炳強強調撤銷特區護照做法非常有效:「當你無利用價值時就會變為棄卒,你將會無任何身份,我取消你護照你亦無任何身份,唔能夠周圍去。」有被通輯人士認為阻嚇作用有限,如前法政匯思召集人、本為澳洲公民的任建峰諷刺指:「不知怎樣撤銷或暫時吊銷根本從來不存在或已經不存在的東西?」然而,被通緝者並非全部持有海外護照,他們的身分因此將成為複雜的政治問題。

被「護照」影響的也不僅僅是被通緝人士,一些微妙的政策改動,令到身在國家狹縫之間的人們更無所適從。今年1月8日,英國政府推出新政策,要求所有入境旅客必須在抵埗前申請電子旅遊許可(ETA)。若BN(O)持有人沒有有效居英簽證,亦須申請ETA。根據官方資料,申請人若曾在英國或海外犯法而被判囚12個月或以上,其ETA申請將會被拒。繼而有團體關注,若曾因社運事件而入獄,即使手持BN(O)護照,亦將無法與入境英國與家人和朋友團聚。

「國籍」可以成為保護,也可以成為束縛。目前正持BN(O)生活在海外的港人,或許正在經歷這種體會。

國籍、護照體制的源起

反思國籍須從「現代國家」說起。

國家、國族的歷史,或許久遠得難以追溯,但很多學者會認為象徵現代國家的主權體系,要到1648 年「西伐利亞和約」(Peace of Westphalia)後才確立。當時,歐洲新教和天主教國家結束 「三十年戰爭」並達成共識,同意國家對自身領土、人民與內政享有主權,各國不得干涉別國內政。很多國家亦在17世紀發展出相對明確的國籍制度,如英國的「卡爾文案」(Calvin's Case)奠定了屬地主義(Jus soli),即出生地主義——無論父母來自甚麼地方,只要在該國領土內出生,便可自動獲得該國國籍。然而,即使主權和國籍體系慢慢建立,在缺乏現代官僚系統支持下,往後很長時間,國家的邊境管控仍然寬鬆,加上,歐洲帝國在全球擴張,令人口流散各大洲,國族身份亦顯模糊。

其中一個轉捩點是20世紀初的第一次世界大戰,戰後「民族國家」興起,取代昔日帝國體制,成為國際體系的基本單位,加上蘇聯成立,共產勢力在世界冒起,各國日益防範外國特務滲透。與此同時,在戰後經濟不景的情況下,各地勞工階層趨向保護自身本土勞動市場,抗議移民工人湧入。因此,多國加強出入境管制,嚴格制訂移民配額,現代護照制度亦在此時開始確立。

1920年10月,國際聯盟(League of Nations)於巴黎召開會議,為各國制訂統一的護照規格,當時的標準護照共32頁,尺寸為15.5厘米 x 10.5厘米,其中前四頁記錄持有人的面部特徵、職業及居住地。

然而,護照制度幫助國家規管邊境人口流動同時,亦可以成為壓迫工具。在1921、1924和1925年,蘇聯發佈一系列法令,廢除一班政治流亡者的國民身份,使他們淪為無國籍者。在1930 年,國際聯盟在海牙召開會議,與會國發表《國際聯合會國籍法公約》(Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws),把無國籍和雙重國籍視為人類社會要共同解決的問題。往後日子也有很多因政治和種族原因被壓迫的社群不獲發護照、淪為「無國籍」人士,例如納粹德國統治下的無國籍猶太人、以色列建國後的巴勒斯坦難民⋯⋯以至到今天,緬甸羅興亞人在法律上仍屬無國籍,使他們更難到其他國家尋求庇護。

BN(O)地位:中英協商下,曖昧不明的產物

國籍的定義可以隨國家實際利益而調整,BN(O)則是典型的大國政治協商下模糊不清的產物。

二戰後解殖浪潮興起,帝國網絡瓦解,英國重新檢視國籍定義,當時工黨政府上台,加上英國戰後百廢待興,急需勞動力,把《1948 年英國國籍法》(The British Nationality Act 1948)對國籍的定義制訂得非常寬鬆:英國公民被稱為「聯合王國及殖民地公民」(Citizen of the United Kingdom and Colonies,CUKC),政府並沒有仔細區分英國本土和殖民地居民的英國居留權與工作權——故此吸引了大量殖民地居民湧入本國謀生,包括香港大量新界原居民。

後來,由於大量移民湧入,英國國內亦出現不滿,政府公佈《1962年英聯邦入境法》(Commonwealth Immigrants Act 1962),規定殖民地居民進入英國境內時須持有簽證。到了七十年代,持學生簽證的人士即使在英國居留滿五年,依然不能自動取得居英權。

到1981年,英國政府進一步修改《英國國籍法》(British Nationality Act),大幅收緊居英權資格。其中一大更改是摒棄17世紀以來的屬地主義原則,改行屬人主義(Jus sanguinis),即新例下在英國出生人士,必須要父母其中一方是英國公民或已取得定居(settled)的永久居民,才能獲得英國公民資格。

同時,新例把英國國籍分成三等——英國公民(British citizenship,BC)、英國屬土公民(British Dependent Territories Citizen,BDTC),以及英國海外公民(British Overseas citizenship,BOC),而當時香港人被歸類為英國屬土公民,並不能享有英國居留權。歷史學家麥志坤引述英國政府檔案資料指,早在1979年6月中旬,有關政策仍在諮詢階段時,香港總督麥理浩就向倫敦當局表示反對,他認為香港英國公民(CUKCs)自1962年以來已經「接受」了不再享有英國入境、居留和工作權利,如果當局要「創建雙重公民身份」,港人可能會解讀為英國政府正準備「放棄對香港的責任」。

而隨著中英兩國在1984年發表《中英聯合聲明》,香港前途問題得到定案。英國要再次處理回歸前出生的香港人的國籍和居留問題。

根據《中英聯合聲明》英方備忘錄第一條,當中註明「凡根據聯合王國實行的法律,在1997年6月30日由於同香港的關係為英國屬土公民者,從1997年7月1日起,不再是英國屬土公民,但將有資格保留某種適當地位,使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照,而不賦予在 聯合王國的居留權。」

而中方備忘錄中則寫道「根據中華人民共和國國籍法,所有香港中國同胞,不論其是否持有『英國屬土公民護照』,都是中國公民。考慮到香港的歷史背景和現實情況,中華人民共和國政府主管部門自一九九七年七月一日起,允許原被稱為『英國屬土公民』的香港中國公民使用由聯合王國政府簽發的旅行證件去其他國家和地區旅行。」

當時,兩國就港人結束「英國屬土公民」的狀態、並且不會自動獲得居英權達成共識,然而當時港人對前景感到不安,移民潮衝擊社會,能夠平穩過渡九七成為一大難題。對此,英國採取一套相對曖昧的做法——在《英國國籍法》基礎上加設一項「新國籍」,以讓港人「保留某種適當地位」,而中方亦同意港人使用英方簽發的「旅行證件」。根據張家偉的《英國檔案中的香港前途問題》,當時中英談判一大爭議點是這項英屬身份,能否傳給1997年後出生的子女,初時英方提倡港人擁有繼承權,但當時中方表明不容許中國公民擁有雙重國籍,「也不能接受在中國國籍下為香港居民設立另一種特殊的公民身份」(111頁)。

1985年,英國通過《香港法案 1985》(Hong Kong Act 1985),訂明在1987年7月1日及以後,英國設立「英國國民(海外)」(BN(O))地位,憑香港關係而成為英國屬土公民的成年人及未成年人將有權登記,國籍終身有效,但就不能把身分傳給子女。而中方則把這一新增「國藉護照」視為「旅行證件」。根據英國駐香港總領事館在2020年的估計,香港大約有290萬人擁有BN(O)資格。

作為英國「國藉」的一種,BN(O)持有人享有的實際權利是多於一本「旅行證件」。BN(O)持有人在英國和中國境外,可享用英國的領事服務,受英國領事館保護權。由於他們符合「英聯邦公民資格」,即使未擁有永久居留權,依然可以在各級選舉中擁有投票權。而根據英格蘭地方政府協會和倫敦大市區政府發出的選舉指南,擁有BNO護照、持BNO簽證居留英格蘭的港人,更享有參選權。2022年,持BN(O)港人崔天成(Alex Chui)出選倫敦薩頓(Sutton)奇姆(Cheam)選區的英格蘭地方選舉,最終以400多票之差落選。

而因為地方自治因素,BN(O)持有人享有的「國民權利」在不同英國地區亦會有所不同。在2023年,蘇格蘭國會宣佈,已於蘇格蘭當地連續住滿3年的BN(O)簽證持有人,入學時可享學費豁免;而居於英國其他地方3年者,則可以本地生學費資格報讀當地大學。

2021年1月,英國「因應中國推行《港區國安法》」而推出BN(O)簽證,讓BN(O)持有人居住5年後申請永居,待滿1年再申請入藉,期間享有工作和升學權利。2022年,英國政府宣布擴大BNO簽證計劃,容許1997年7月1日之後出生的18歲以上港人,只要父母其中一方擁有BNO護照,就能自己直接申請簽證。

有關措施令BN(O)的定位再產生微妙變化。英方的說法指BN(O)簽證「反映了英國履行其對在 1997年香港主權移交前透過領有 BN(O)身份與英國維持連繫的香港人,所肩負的歷史和道德承諾」。而中方則認為有關政策令BN(O)超越「旅行證件」性質,違反《中英聯合聲明》,故在2021年1月頒布反制措施,宣布不再承認BNO護照作為旅遊證件和身分證明,港府亦隨後跟隨。

截止2024年11月的數字,BN(O)簽證累計批出21.6萬申請,抵英人數破15.8萬。

狹縫之間的個體

中英談判的結果,催生了BN(O)這種既是「國籍」,但又沒有基本居留權和繼承權的不明狀態,而當英國把BN(O)簽證計劃,擴展到只有香港特區護照的BN(O)港人子女,這班人的狀態就更難理清。

Melody 是史雲斯大學學生會的女性事務主任(Woman’s Officer),千禧年代出生的她,因為香港自由收窄,而對前景有所顧慮,於是選擇來英國。她在香港本來修讀傳理學士課程。她坦言「記者一行人工本來不高,大家就是為理想而工作,但《國安法》後,當時有講師警告學生做習作時不要選政治性的題目。」她認為「自己是一個無法靜下來的人」,故希望來到英國可以找回自己的崗位。」她初時以香港特區護照申請學生簽證到英國升學,當英國政府宣布擴大BN(O)簽證計劃至港人子女,就改為以BN(O)簽證繼續升學。

Melody 憶述簽證轉換過程,指當初大致順利,而這種BN(O)簽證的身分,對她日常生活上實際影響並不大,她依舊能升學、兼職,只是中間會有很多難以解說的時刻,例如找工作,公司在招聘階段時,未必理解BN(O)簽證擁有工作權。而她的一些本地朋友也不太明白BN(O)簽證是怎樣一回事,困惑既然叫作「英國國民(海外)簽證」,是國民為什麼又要支付國際生學費?

不過,她最關注的是BN(O)簽證持有人在英國參與公共活動的權利。從一開始,她就意識到BN(O)簽證只是一個讓她可以暫時定居英國的身分,沒有提供額外的保障。她憂慮,當很多年輕的BN(O)簽證持有人只有特區護照的情況下,「一旦我們在英國境外出現任何意外,法律上我們仍是『中國香港籍』,英國領事館不會受理我們的求助,我們自然需要到中國領事館。」此舉無疑增加BN(O)簽證持有人遭到「遣返」的機率,將提高政治風險,比如若香港特區護照被取消,就會陷入無國籍狀態。

這令她對是否要參與本地的政治活動產生疑慮。不過,她最終還是參選本地大學的學生會,以及參與一些海外港人活動,她認為只能「見步行步」,「需要做的事情,始終要做」。

2023年,《BBC中文網》做了一篇專題報導,講述只有特區護照的BN(O)簽證人如何陷入不能續領的「進退兩難」境地。當時在英國註冊協助港人的非政府組織「港援」(Hong Kong Aid)代表表示,組織接觸200多名BN(O)港人當中,至少有60至70人表示過持相關憂慮,其中有在跟進的個案為十多個。

除了一部分只有特區護照的BN(O)簽證持有人,在英港人當中還有一班本地出身的寶寶。有媒體報導,去年移英港人誕下了2100名嬰兒,出生率是香港的1.4倍。

Joseph 和妻子去年也誕下了一位可愛的寶寶,他本來是區議員,2021年因拒絕宣誓而辭去議席、退出所選政黨,並在同月出走英國。自從1981年英國政府修改《英國國籍法》、改行屬人原則後,即使寶寶在英國出生,也不能自動取得永居身分,孩子的國籍要跟隨父母。因此在大部分情況下,這批新生嬰孩都屬於中國籍香港居民。

雖然父母可以在網上遞表為寶寶申請香港特區護照,然而申請人「必須親身到所選定的入境事務辦事處或中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領取護照。」以Joseph的案例,最方便他們一家人的做法,就是要到倫敦的中國總領事館申請。

在寶寶出生前,Joseph 為此爭扎了一段時間,考慮是否由妻子帶小朋友到中國總領事館申請更佳。一般情況下,在英港人寶寶要在出生後三個月內申請BN(O)簽證,不然便無法享用免費的國民保健服務,例如身體檢查和疫苗接種。然而,他後來從網上資料發現,即使只有英國的出生紙,寶寶仍可以申領(O)簽證,毋須先申領香港特區護照。於是,他們決定不冒任何風險,以這種出生紙加BN(O)簽證的方式,解決寶寶的居留權問題。

在申請寶寶出生紙時,要填寫父母親的「Place of Birth」,當時職員要求他們填寫中國,但他們希望填寫香港。可是二人皆沒有香港特區護照,只有BN(O),但BN(O)又不是「Place of Birth」。最終是在二人堅持下,職員才容許在出生紙寫上香港。

然而,BN(O)簽證終究只是一個「居留身份」,不是國籍,寶寶依然是一種曖昧的「無國籍」狀態,暫時不能申請護照。他們一家人在入籍前便不能出國旅行,包括不能回到東亞探望老人家。不過根據《1981年英國國籍法》第一章第三條,未成年而在英國出生的子女,可以在父母其中一方獲得永居身份後,註冊成為英國公民,所以理論上,Joseph的寶寶可以在他未完全入籍前,搶先一步成為英國公民。

Melody也好,Joseph也好,大家都是見步行步的心態,畢竟現在仍未有第一位成功經BN(O)簽證入籍的案例(不計其他簽證轉簽BNO簽證的人士),他們的命運取決於英國政府是否會遵守承諾,又或者臨時加設百般的行政關卡。這令「入籍」更添漫漫長路的色彩。被問及若寶寶入籍,Joseph會怎樣慶祝?他說:「我希望一家人到巴黎迪士尼樂園。」

為平權走向當地政治

過去一年,我觀察到一個現象:在英港人愈來愈傾向向英國政府爭取當地權益上的平權。

比如 Melody,她認為英國作為前宗主國,對於移英港人有歷史責任,近年積極向威爾斯當局爭取BN(O)學費平權,例如舉行聯署運動,亦與威爾斯議會聯署委員會成員會面。她認為蘇格蘭當局既然改變政策,賦予居住滿三年的BN(O)簽證港人本地學費資格,那麼威爾斯當局亦可以跟隨。而且威爾斯人也面對同樣「British but not English」的身分困惑,有時對於港人的狀態會多一分理解。

值得一提的是,現時來自烏克蘭或阿富汗的學生,在英國同可享有本地生學費待遇,而歐盟學生在英國、歐洲經濟區或瑞士,同樣只要居住滿三年就可獲得本地生學費資格。而據《追新聞》報導,被通緝的19歲流亡人士張晞晴,在2023年應考A-Level的模擬試時獲得1A*2A,並獲多間名牌大學有條件取錄,但最終還是因為家人無力負擔國際生學費而決定休學,其後加入「香港自由委員會基金會」當傳訊及傳媒助理。

而另一個移英港人重點關注的議題是文章開首提到的ETA爭議。前香港區議員、英港人組織「蘇格蘭香港人」創辦人郭子健接受《自由亞洲電台》訪問時表示,BN(O)護照持有人是英國國民,要求他們申請ETA相當於「變相簽證」。他認為有關做法可能違反《公民及政治權利國際公約》:「在出入境自由方面,入境權利在法律框架上是有明顯的保障,亦都在護照上印有相關的保障範圍⋯⋯再直白一點講,其實這本護照的使用權利已經不多了,如果你再把自由出入境英國的權利也抽走,這本護照的用途就不大了。」「蘇格蘭香港人」亦發起國會聯署,直至1月26日,有12,034人響應。 現時,ETA政策其實豁免英國海外公民(BOTC),人們希望把豁免範圍擴展至BN(O)護照持有者。

今年1月,英國財相李韻晴(Rachel Reeves)訪問中國,兩國達成69項協議,包括容許英國豬雜、豬精液等肉製品入口中國;李韻晴回國後,有傳媒指英國外相林德偉(David Lammy)及英國內政大臣顧綺慧(Yvette Cooper)已一同去信英國規劃監察局(Planning Inspectorate),支持中國在倫敦舊皇家鑄幣廠興建新大使館。工黨政府被指對華友好,令處於國家狹縫之間的人憂慮自己的未來。

目前,移英港人組織計劃在2月8日於倫敦舊皇家鑄幣廠舉行大規模示威,反對興建新中國大使館。這可能是BN(O)簽證計劃推出、港人移英潮後,第一場針對英國政府政策的大型示威。國籍決定了跨境流動的權利,並界定人們在社會上享有的福利保障,界線卻隨著國家的政治與利益而變動,那麼夾在大國政治博弈中的人,或許只能依靠自己,奮力爭取權利。

評論區 0