過去一年的中國社會,除了經濟下行的持續衝擊,似乎是感受不到主線的一年。我們已經記不太清2024年發生的很多事件,只有今年1月20日的兩起死刑通報提醒着人們,年底的兩起隨機殺人事件後,多少人是在震動與惶恐中記住了這一年。

如果在之後回望,2024會是過渡的一年,還是意味着某個時期的開端?我們邀請了端傳媒的兩位長期關注中國社會輿論與互聯網文化的撰稿人,來福與李大貓,與他們共同討論過去一年對中國社會的觀察與體會。此次對談涉及到的內容包括:

- 「停滯感」是2024年的主要特徵,大家感受不到時間的流動,很多人記不起那些新聞事件是發生在2023年還是2024年。

- 「歷史的垃圾時間」是一種假的說法,但人們在這個所謂的垃圾時間當中,正在重新認識社會的本質。

- 短視頻的世界似乎更大,而我們的「附近」很小。自己所處的世界,好像沒有那麼重要,每個人都投射在短視頻的那個環境裏。

- 我們喪失了一種語言,可以讓人們去理解自己的處境變差,是因為結構性的原因,導致沒有辦法去交流痛苦。

- 疫情過去,經濟下行,舊的敘事失去了,如何建立新的敘事?從認知的順序來講,首先需要的並不是敘事,而是信息。

- 我們想象的任何一個終點,可以稱之為「事件」的東西都是不可能的。與其期待觀察怎樣的現象,不如說希望什麼樣的現象發生。

以下為對談正文。

2024年的整體感受:停滯感和歷史空白期

端傳媒:如果要談論2024年的中國,結合你們觀察到的種種現象,以及個人實際生活和工作中的體會,覺得過去一年發生的事情裏,讓你們感受最深的是什麼?如果可以用一個關鍵詞或者一個句子去形容?

來福:我感受最深的,其實我跟很多人都聊過這個問題,就是停滯感,好像整個時間都是靜止的。去年我是在一個非媒體行業裏面工作,包括交往的人也不只是媒體人,我感受到的是,所有人好像都只在當下生活,你能知道他的焦慮、惶恐,以及他對未來可能沒有什麼嚮往,只能看到一兩年,往長一點五年十年就看不到了,好像大家都處在一個停滯的狀態。

常常大家感受不到時間的流動,甚至發現很多人有同樣的問題,就是記不起事情是發生在2023年還是2024年。

加上整個社會沒有大的事件來刺激你,好像今天、明天,過一個月,都是這樣過。常常大家感受不到時間的流動,甚至發現很多人有同樣的問題,就是記不起事情是發生在2023年還是2024年。比如一個社會事件、電視劇、娛樂活動,或者生活裏的事情,很多人不知道這些事情是今年還是去年發生的,都忘記了。這是我感受到的停滯感很重要的一個部分。

端傳媒:那你覺得在2024年和2023年的感受會有分別嗎?

來福:我覺得2023年有所不同,是因為2022年經歷了疫情封控,所以2023年你還能感受到一些東西在解凍。你會跟疫情三年進行對比,感受到很多分別。有時候你會感受到,雖然已經解封了,但還有很多人沒有從解封的狀態中走出來。

忘記了疫情三年的歷史以後,你進入了一個好像沒有歷史的時間,或者沒有時間的歷史。

但2024年的感覺是,缺少了那個對照,沒有疫情的背景去比較。因此,停滯的問題在於你可能已經忘記了那段疫情的歷史。忘記了那三年的歷史以後,你進入了一個好像沒有歷史的時間,或者沒有時間的歷史。這使得很難有一個節點,可以讓你對照現在是什麼時間,去年的這個時候又是什麼時間。因此,我覺得這兩年的區別是很大的。

端傳媒:我們也聽到一些聊天說,在2023年,你還能想到一些新聞上比較具有衝擊性的消息。而在那個時候,好像還會有一些討論。這種比較有停滯感的感覺,是因為去年沒有印象深刻的事件發生嗎?

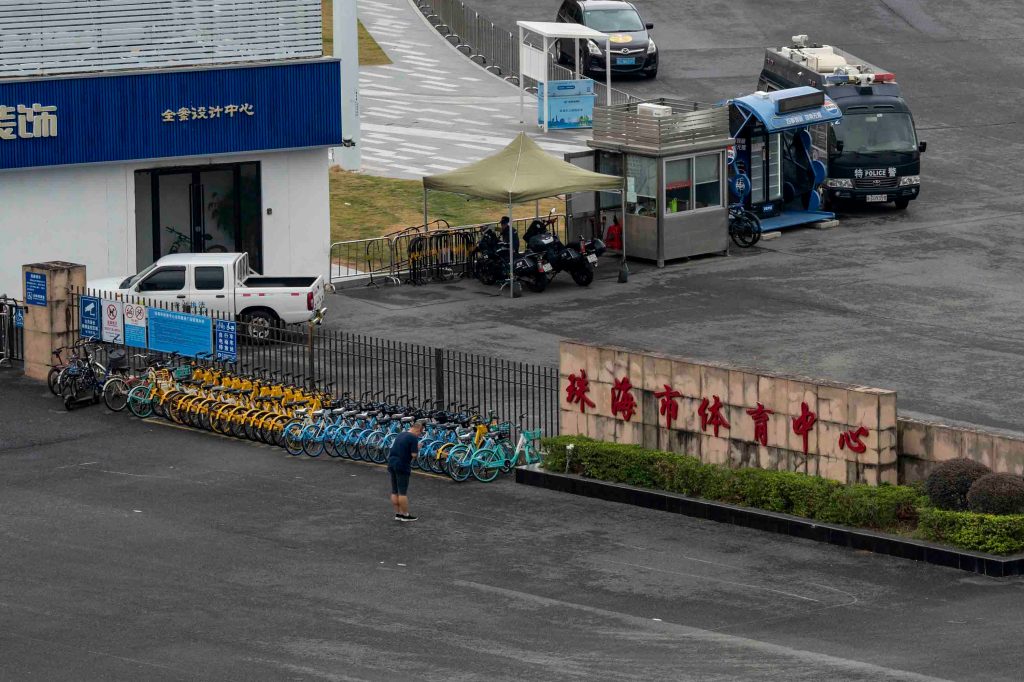

來福:因為要做這個對談,所以我還回去翻了一些大事情的新聞,肯定是有的。比如說珠海撞人事件、煤罐車裝食用油事故,還有梅州大高速的坍塌,導致幾十個人遇難。這些事件大多分布在去年年初、年中和年尾,都是引起了很多關注的重大事件,普通人也對此有很多關注,並對生活的繼續和如何自處感到惶恐。

但這些事情很快就過去了。2024年尤其是這些事件過去得特別快。不過,我不知道它是否能夠完全歸結為這種日常的停滯感。這可能又與媒體受到的限制有一些關係。

端傳媒:你提到現在很多人覺得下個月和這個月的過法,以及上個月和這個月的過法,好像都是一樣的。即便發生了一些事件,那麼我們回想疫情結束之前,包括疫情期間和疫情之前,似乎每一個大事件發生之後,人們都會覺得是一個節點,認為這個時代會有所變化,歷史某種程度上在變化。

那麼為什麼2024年這些大事件發生後,大家卻覺得完全沒有變化呢?好像發生了和沒發生一樣。你認為造成這種感受的主要原因是什麼?

來福:我覺得跟疫情期間生活在這裏的感受不同,那時你始終覺得有一天這個事情會發生改變,就好像有一個宗教上的彌賽亞時刻一樣,你會想象那個時刻,或者在憤怒中,期待這個時刻。但在2024年,似乎你不知道那個東西是什麼。作為一個普通人,或者一個知識分子、媒體人,也都不知道自己在盼望什麼。

這一年沒有大事件,政治在這一年也不那麼顯性,這可能是比較緩和的一年。如果你攤開來看很多行業,尤其是沒有那麼多自上而下的政策去整頓這個行業或那個行業,所以好像政治的存在感也沒有那麼強。相對而言,大家的對抗性也沒有那麼強,當這種對抗性減弱後,你就不知道到底該往哪去,無論是想找一個恨的對象,還是想尋找一個出口。

什麼是「歷史的垃圾時間」?

端傳媒:這種停滯感和歷史的空白期,缺乏某種歷史的尺度的感覺,我很自然地想到了去年流行的一個說法,就是「歷史的垃圾時間」。

其實端一直沒有去討論過這個說法,因為它看起來有點簡化,又像是一種擺爛的說法。但是我後來驚訝地發現,這個詞的滲透力很強,在不經意間就看到了某一個博主,或者某個微信公號,它完全不是政治化的內容,只是在講一個互聯網產品,突然提到這個說法,也說很多人在聊。你們怎麼看待,所謂歷史的垃圾時間?

李大貓:大家一開始說這個詞的時候,我感覺可以理解。但如果你問我是否應該使用這個詞,我覺得其實不應該,這個詞所框定問題的方式並沒有什麼意義。這樣去描述現在的狀況,讓你心裏好像變寬了。但是現在儘管是歷史的「垃圾時間」,它對你個人來說又是什麼呢?並不是說如果現在是歷史的垃圾時間,你就可以在三四十歲壯年的時候當成垃圾時間來生活。你一家人要養活,當然不可能把這段時間說成是垃圾時間。

如果說是垃圾時間的話,每一代人都會經歷兩到三次的垃圾時間,其實我們沒有經歷過三十年以上發展比較好的時間。

同時,我們可以回望二十世紀,從十九世紀末到現在,按這種標準,如果說是垃圾時間的話,每一代人都會經歷兩到三次的垃圾時間,其實我們沒有經歷過三十年以上發展比較好的時間。這不是說是歷史的循環,而是說我們80後、90後,在年輕的時候都知道,改革開放之後中國會逐漸變好,至少會穩步向前發展,然後我們能一直享有和平,不會生活水平跌到之前的某個節點。但這個事情以前沒有發生過,也沒有保證它會持續發生。

不過之前對類似事情的許諾是非常多的。因此,並不是只有我們這一代人才會經歷這樣的狀況。雖然現在大家覺得這是一個「百年未有之大變局」,或者是「百年未有之大垃圾」,在這個垃圾時間裏面,我們可以去什麼都不用想,也什麼都不用做,因為反正就是這樣了。什麼意義上被稱為垃圾時間,就是一場即將結束的比賽,剩下的時間也不多了,兩個隊的比分非常懸殊,於是雙方各自都派上了替補球員,讓大家隨便打打,根本指望不了比分會有大的變動。

那說現在是垃圾時間,難道是歷史要結束了?還是你這輩子要結束了?還是這個國家的氣數將近呢?無論如何,它總是要往前走的。這種說法其實是假的,彷彿在說一場比賽就要結束了。實際上,這在混局中反而是一個契機,讓我們去思考,我們可能會有什麼樣的變化,如何重新理解之前認為理所當然的很多東西。

但是,這對普通人來說是一個挺高的要求。在這樣一個歷史化的敘事中,我們經歷了很長時間的進步敘事,好像有一個彌賽亞的歷史。在這樣的一個大歷史敘事之後,找不到一個明確的東西,無法找到合適的語言去說,「OK,現在是一個歷史的波折期」或者現在是一個什麼樣的階段。反而在這種非常空洞的空間裏,你只能用「現在是發展還是沒發展」來界定,而現在是沒發展,歸結為「現在是垃圾時間」。

世界真的一直都這麼草台嗎?但是因為之前起碼收入還可以,前景還可以,有一些餅可以去遮掩它。

但在這樣的歷史感中,大家似乎也在這個所謂的垃圾時間當中,重新認識社會的本質。就是2024年大家都會說,很抽象,或者說世界是一個草台班子。其實我也在想,它真的一直都這麼草台嗎?但是因為之前起碼收入還可以,前景還可以,有一些餅可以去遮掩它。

之前會有一些敘事去遮掩它,有一些利益去遮掩它。然後現在因為這些敘事這些利益都沒有了,上面這個餅分不下來了,於是這個台子本身就顯露出來了。還是說在我們現在這個相對來說就是秩序比較崩潰,比較混亂的時候,大家對於草台班子的感受,擴展到了整個社會,覺得好像社會的本質就是這樣的。

就像大家的感覺不是哪裏不對,而是「OK,原來社會就是這樣的」,就是草台班子。然後不是說哪裏不對,而是「OK,歷史就是這樣了,現在就是這個歷史的垃圾時間了」。就是你想的這一切事,其實都是為了justify這個現狀,但它並不讓你活得更好,你該沒錢還是沒錢,沒工作還是沒工作。

來福:我想到的是,就是我們中國人真的很愛講歷史的什麼什麼,比如有歷史的三峽,那個是唐德剛;還有歷史的風陵渡口,這是高華。接着是歷史的垃圾時間,我覺得這三個放在一起看還挺有意思。

第一個是講社會要轉型,可能會經過不同的轉型期。第二個風陵渡口,可能是高華在回憶自己做歷史的經歷,我覺得他還是很有史學家的那種在場感、道德感和使命感。但是到了垃圾時間這裏,就完全是另一種狀態。就是你覺得這個國家就完了,但它還沒完。我們現在沒有任何事情可以做讓它變得更好,只能等它過去。

我覺得這就是歷史。這個是歷史的垃圾時間會火的原因吧,就是這種心態,大家可能無師自通地共享,無論你是什麼政見或什麼職業,都在共享這種感覺。

我覺得我們可以分析一下,為什麼這個句子讓人着迷。讓人着迷的事情當然是一種很躺平的社會情緒,大家都覺得沒有事情可以幹。

包括我覺得,為什麼在疫情期間封控三年的時候,反而沒有這種感覺?其實那個時候的「要完」的感覺應該比現在更強。因為你被關着,像是在監獄裏,但那時似乎還沒有覺得這是一個垃圾時間。因為那時好像覺得,過去了就好了,或者等這個東西放開了就繃不住了,崩潰的時候你就出獄了。

我覺得,垃圾時間和沒有真話、沒有好的信息是一起的。我們很容易被傳染,我覺得垃圾時間是一個傳染性的東西。

現在的事情,要看從哪個角度去看,最近我看到比較多的是關於公共生活和公共信息缺失的問題。就是說真話的人少了。我們知道媒體已經是初步完蛋,我們也發現媒體裏面還分層。曾經有一段時間,我們只能寄希望於時尚雜誌做一些有真材實料的報道,有時候可能會在體育板塊裏看到一些好的時政評論。

而現在,好像連經濟學家已經大部分不能說話了,現在你得去看關注市場的那些研究機構,比如中金或者野村證券,他們發布的報告給有錢人看和投資者看,私下的發言也被翻出來。最近有兩次,一個是付鵬,一個是高善文的發言被拿出來,大家看到的其實都是私下的東西,講的是真話。

他們的意思是中國經濟要完了,真話逐漸往下傳遞,最後成為私下的交流,既不在飯桌上,也低於公開演講的場合。這種場合的東西被拿出來流傳,但這些機構也全部要整頓一下,不能再有這樣的言論流出,逐漸消亡,逐漸壓縮的狀態。

回到垃圾時間,大家已經不知道去期待什麼東西。失去真話的環境對人的集體心智影響還是挺大的。即使像我們這種做媒體或者曾經做過媒體的這一類人,都會很難在沒有日復一日的好信息和真話輸入的刺激下,保持健康的心態,去說我要做點什麼,度過這個時代,或者讓大家一起活着。

我覺得,垃圾時間和沒有真話、沒有好的信息是一起的。我們很容易被傳染,我覺得垃圾時間是一個傳染性的東西。

缺乏真話對心智的影響

李大貓:我稍微補充一點,關於沒有真話對心智的影響。比如說在一個實用的層面上,平時會蒐集信息的人,包括金融從業者、房地產和證券市場的從業者,他們去搜集信息,也是跟着政策走,社會上所有人對這個事實的蒐集都集中在政策層面上。

我們本來會關注數據因素,甚至關注國際政治經濟政策,但現在基本上無論是炒股、買房還是其他,專家們的報告和公開演講都顯示,最大的變數就是政策。我們會想象這些政策是怎麼制定的。

但其實,對於上層的決策在幹什麼,對於百分之百決定我們生活的這撥人到底在幹什麼,我們完全無法知道,也完全無法想象。有網友說我們現在整體社會的情況:上層是草台班子,中層是傳聲筒子,下層是牛馬騾子。而這個草台班子每天在胡搞,傳聲筒子帶着牛馬騾子來學習草台班子的各種宏圖和精神。

就是這樣的人在決定我們的生活。這種情況是你無法直視的,無法理解,無法想象的黑洞,它確實存在。

對於上層的決策在幹什麼,對於百分之百決定我們生活的這撥人到底在幹什麼,我們完全無法知道,也完全無法想象。

在這個垃圾時間,我們可以幹什麼,現在不知道,因為沒有人告訴我們真相,我們也沒有辦法有空間去討論真相。但我個人反而覺得,在這個時候,我們可以更容易地知道我們能做什麼。

比如說,在有一點點討論空間的時候,我們要做的事情,不是帶領大家往前走,因為自己往前走都是一件很複雜的事情。但哪怕現在給大家一個很小的說真話的地方,很可能結果都會是不同的,一個很小的、說真話的、互相討論的、商量事的空間。這個「大家」是誰都不重要,雖然這裏面臨的困難也是很大的。

比如說現在大家為什麼會互相恨,我以前也不太能真正體會到。最簡單的原因是,現在的語言裏面不允許出現任何責怪其他個體之外的話語,哪怕是最小的機構、最小的階層、最小的群體都不能去互相指責,你只能怪個人。我們失去了蛋糕變少了之後應該怎麼辦的這樣的語言。

所以,我反而覺得,有這個條件的人,有文化資本的人,或者在國外的人,是否可以創造出一個讓大家可以聊天、可以溝通的空間,相當於是像原來的微博和論壇那樣的地方。我覺得,現在的商業化短視頻環境中,生活變得很難以捉摸,但讓人能夠說話、分享、溝通,是把人當人,而不是當作泄憤對象的一個最基本的問題。

就比如說,做動物保護的,原來就做唄。現在稍微去做的話,在小紅書上能搜到全都是仇恨動物保護者的言論。人們會說「我的生活都這麼差了,你竟然還要去管一條狗」,或者「你們這群有寵物的有錢人」。這種信息中,我們怎麼可能自然地覺得,經歷了痛苦之後,我們就能有一定的潛力去改善生活?

在現在的媒體環境中,絕大部分的媒介產品生產者也對這些不在意。我們該怎麼做才能起碼讓大家建立一種對真相的需求呢?

短視頻主宰的世界

端傳媒:那大貓覺得你過去一年的主要感受是什麼?

李大貓:然如果說我的過去一年有一個關鍵詞,我覺得是「非常慘」。就是拉康所謂的實在界的大荒漠一樣的均貧苦,是一個非常快速下滑的一個均貧的狀態。

過去的一些年裏,感覺好像只有我失業了、只有我這麼窮,我知道是因為我的個人選擇。我其實學歷很好,以前很多年都很拼,結果卻選擇了一條非常沒有出路的道路,是我自己選擇了貧窮。我一直是這麼覺得的,因為在過去的很多年裏,跟我比起來,我的大學同學、博士同學都過得還不錯。我沒有穩定的收入,沒有住房,只有疾病。但是現在聊的話,其實我的朋友們也在向我靠攏,但如果不深聊,你不知道每個人都覺得是自己有問題。

哪怕是在這個文化資本最高的階層裏,也是破產的、債務纏身的,最後還不起,離婚的都有。大家都是三十歲剛出頭,但離婚率非常高。在經濟破產的情況下,人的感情非常不牢靠,大家都覺得好像是別人還好,自己先窮了。跟很多人聊天,大家都有一種在努力找一個參考系,想知道我現在下降的狀況在中國人裏面算多少,我現在這麼慘,這個情況是我自己的原因導致的,還是結構的原因導致的。

大家都有一種在努力找一個參考系,想知道我現在下降的狀況在中國人裏面算多少,我現在這麼慘,這個情況是我自己的原因導致的,還是結構的原因導致的。

但如果你打開手機去看的話,就會告訴你這是你自己導致的,並且可能會有一些東西來安慰你,一些很個人的東西,比如一隻小貓拉着你的手告訴你你做得很好之類的。但沒有一種語言去告訴你,你過得不好,是一種集體的情況,我也很不好。

然後,這就引出了其他的一些東西。我們現在大家都是上班下班,沒有什麼集體生活,也沒有任何公共生活。尤其是我現在打開互聯網,原來可能還有微博,之前有論壇,現在微博這些都沒有了。從疫情開始,大家收穫的一些東西,除了微信就是短視頻。還有,不知道各位有沒有這種感覺,現在在微信上的朋友圈,很多都是營業賣自己的微商產品,給自己打廣告,或者是非常偶爾發一些歲月靜好的內容。

如果說生活轉到短視頻上,因為我自己是做相關內容的,按照《中國網絡視聽發展研究報告》,2024年中國移動互聯網用戶均刷短視頻的時間其實在三個小時左右。你看到短視頻時,收穫到的信息往往是一種類型的,因為現在短視頻是一個大家領工資的地方,不再是一個大家交流的地方。我不能很嚴謹地說幾乎百分之百的短視頻博主,都是為了在視頻上牟利的,但我做過相關的統計和抽樣,幾乎都是如此。沒有辦法獲得任何人生產出來的,真誠的消息,當然也沒有辦法去討論,我過得真慘,哎我也是,我怎麼這麼不開心。人與人之間基本的交流都沒有了。

端傳媒:你提到在短視頻的領域,幾乎所有的帳號,背後都是想有一個變現的目的,它沒有真正的內容分享。但互聯網作為一個整體,它上面的信息也還是有很多,比如微博也還存在,比如還有小紅書。像我們對媒體比較關注的人,可能會去微博和小紅書上找東西,還有其他零散的渠道,甚至包括一些論壇,其實在上面還是能找到現實生活中看不到的東西。但你覺得現在的問題是,大部分人都沒法通過網絡去接觸到真實的信息了?

李大貓:我覺得這個有幾個方面的原因,既有平台設計的原因,也有我們人正常生活習慣的原因。比如說,我們可能是各種意義上的從業者,平時有這樣的職業習慣。但普通人,不是幹這個行業的人,現在大家有沒有這個心力和時間去網上搜尋信息。

比如說,從數據來看,國家統計局公布的2024年國民經濟運行情況數據顯示,中國企業就業人員平均工作時間是每週49小時。如果按一週五個工作日來算,每天工作十小時,還不算兼職零工和通勤時間。週末人已經癱倒,怎麼有時間和精力去了解社會大事?更何況那些平台上的零工都是沒有雙休日的。

如果按一週五個工作日來算,每天工作十小時,還不算兼職零工和通勤時間。週末人已經癱倒,怎麼有時間和精力去了解社會大事?

同時,像我們常用的這些平台,尤其是我們希望能夠有一點公共討論的小紅書,它的算法是非常狹隘的。它認為你喜歡什麼,就給你推什麼。你短期之內刷了一小點什麼東西,它就會給你大量類似的消息。在小紅書上,很難刷到與它對你的理解和喜好定位不一樣的內容。

這算法是基於一個很小的用戶社群設計的,有點像早期的快手。它會說,你的用戶畫像是這樣,那跟你相似的用戶會喜歡什麼。一旦你在這個垂類裏關注了東西,它就會瘋狂推送給你這個垂類的信息。就像我之前看過一些獸醫的內容,結果好幾天我都只能收到死去的寵物和別人的醫院求助。我也是個人,我也想看其他的東西。

抖音和微信號的算法,可能相對來說讓你更容易知道一些傳播的信息,但抖音的內容審核做得極其嚴格,你很少能看到一些沒有廣泛傳播的內容和零散的信息。我們能接觸到的也只有那些特別火的,比如小謝起訴家暴、演員王星在泰國被拐賣等事情,都是一些個案的、碎片性的內容。

在這之外,我們對普通人生活環境的了解,其實通過網絡上也不是特別容易。我個人的感覺是,之前在國內生活時,往街上走一走、與大家一聊,結合網上的觀察,我能知道很多事情。現在出來了,失去了很多直接的信息來源,我只能從網上了解事情,感覺我的實感一下就小了很多,了解事情的渠道和客觀性變得非常窄。

但事實上,有時間跟人聊的人是絕少數,而絕大部分人還是通過網絡在了解這個社會,自己的生活就是公司和家這三點一線,是一種非常窄的狀況。

端傳媒:所以,雖然也許一些非常有限的渠道還存在,包括現實中也可能有途徑去了解,但對於大多數人來說,由於普遍的限制,其實都很難了解除了自己之外,其他人的生活境遇到底是什麼樣的。

李大貓:我覺得是的。那反過來說,咱們平時又分享了多少自己的生活境遇呢,你又跟多少人說了呢?如果說咱們作為平時話最密的這群人,說的都不是很多,那大家哪有這個時間呢。

公共信息的消失

我覺得這一年或者這兩年,常常會看到很多這種情形,大家似乎是一代人在重新發現中國。而他們發現的中國,跟你之前了解的中國是一樣的,和你上一輩人通過《南方週末》那批人發現的中國也是一樣的。

來福:我先回應一下剛剛大貓說的幾點,我對一些地方有同感。沒有公共生活,或者說公共生活被摧毀這個事情,我也很有感知。2024年初有一個記錄短片,叫「如此打工三十年」,當時看了一下,我想起了那種感覺。

作為一個做媒體的人,這種情況多年來一直都是這樣的,你不會把它看作一個新聞。但那個視頻在2024年年初,突然就火了,你看到很多討論,感覺很多人好像突然意識到,原來中國是這樣的,他們很吃驚,問怎麼會這樣,開始狂轉發。你會覺得很怪,怎麼你們今天才知道?

但情況就是這樣。我覺得這個短片會火,是因為我們的公共生活之前積累的東西都已經被摧毀了。在一個短視頻的時代,它突然有個新聞片,拉出了這些年已經掩埋掉的那些東西。我覺得這一年或者這兩年,常常會看到很多這種情形,大家似乎是一代人在重新發現中國。

而他們發現的中國,跟你之前了解的中國是一樣的,和你上一輩人通過《南方週末》那批人發現的中國也是一樣的。大家反覆發現同一個中國,這個中國就是剛剛說的那樣,非常貧窮,大家都很慘。

2024年最重要的事情,是我覺得短視頻塑造了一個擬態環境,所有人都在裏面生活。所有的公共事件好像都是在裏面發生的。例如,去年發生的一些事情,寫文章的人與看短視頻的人其實是不會相遇的。有時候,事情發生時,大家才突然發現了對方的存在。

去年發生的一些事情,寫文章的人與看短視頻的人其實是不會相遇的。有時候,事情發生時,大家才突然發現了對方的存在。

我印象很深的是日本人學校的事件,首先是在蘇州,胡有平被刺死,但兇手的目標是日本人學校,接着另外有人在深圳又刺死了一個日本人的小學生。其實在那之前,已經有一些舉報的事件,比如說地鐵上的一個裝飾被舉報是疑似日本元素,或農夫山泉的紅色蓋子被說成是日本國旗。這些事情怎麼來的,你根本不知道。而且你也看不到有人在煽動愛國情緒,所以也沒有辦法反擊。

同時,寫文章的人根本不知道發生了這個事情,根本不清楚短視頻上有很多人在說,看,這就是日本人學校,日本人想要顛覆中國,他們想在這裏養一批間諜,所以我們要提防他們,趕走這些學校的人。你根本看不到,那麼你怎麼反擊他們?突然有幾個人被刺殺了,然後再回過頭追溯,發現原來有這麼一批人在短視頻上做流量生意。

所以大家都互相看不見了,看不見了就沒有辦法溝通。這讓我想順着短視頻再稍展開講一下。現在的情況就是,大家與網上的人或者身邊人,是沒有辦法產生生活中的聯繫的。所有的公共事件,我認為現在的源頭都是短視頻,它在短視頻中發酵,產生的結果有些也在短視頻中,但有些會溢出到現實生活中。

舉幾個例子,一個是大學生夜騎去開封,那是因為短視頻火了,接着就在短視頻中發酵,大家都在短視頻中看到。其實如果你不在河南,身邊也不會看到有人騎自行車去開封和鄭州的情況,但這是一個大事,所以你能在短視頻中看到。另外是在2024年9月份,中國為了刺激經濟召開經濟會議,接着A股成為一個重要的話題,9月底到10月初,行情似乎暴漲。

短視頻與現實存在錯位,我看到的分析是,中國政府至少希望市場會慢慢變好,但短視頻卻在快速推動,把政府希望在一年或幾個月內完成的事情壓縮到了一兩天。因此,很多人站在短視頻前推薦股票,喊着國運來了,要全部投入。

例如,我在盲人按摩的時候,旁邊有人看抖音,看到有人推薦股票。但網信辦又出來打擊這些推薦股票的自媒體,整個狀況非常神經病。所有事情在短視頻中加速,什麼事情都在裏面發生,然後再溢出。

短視頻的世界似乎更大,而我們的「附近」是更小的。就是我們自己的這個世界,好像沒有那麼重要,每個人都投射在短視頻的那個環境裏。

最近吳柳芳的事件就是最有代表性的,她的事件本質上在短視頻中擦邊,接着被處罰,也被短視頻世界封殺。她之所以要在短視頻生存,是因為生活所迫。結果出現了短視頻裏的道德問題,大家判斷她能否在短視頻世界裏存活下來。因為道德問題就將一個人抹滅。

你會發現,其實大部分人都在那個世界裏,短視頻的世界似乎更大,而我們的「附近」是更小的。就是我們自己的這個世界,好像沒有那麼重要,每個人都投射在短視頻的那個環境裏。你會看到網信辦也越來越奇怪,它會推出一些清朗的運動,有時整治青少年的網絡用語,有時整治算法。這跟前兩年相比,你會覺得連網信辦的力量都變得微弱,缺少了摧毀一個行業的能力,它也在這個短視頻環境裏參與規則的制定和拉架。

輿論的空白

端傳媒:那我想先接着你這個問題問一個相關的。實際上你之前關注的領域,其中之一是對在中國發生的事情相關的輿論觀察。你會去看一件事情發生後,大家相關的討論是什麼。在這個事件背後,人們以什麼樣的敘事去理解這件事情。

那麼在2024年,所有事件都變短視頻化之後,你會不會有一種感覺,觀察到的輿論確實是變少了嗎?

來福:變少了,不知道去哪找,但你知道它的滲透性很強。有一天,你會突然看到家裏的人或者朋友在談論一個詞,比如說美國正在對我們發動金融戰。你知道他們一定看了什麼東西,一定有一套東西在日復一日地滲透下去。

但原來的微博時代或者寫文章時代的輿論對抗,你可以看到這一邊,左邊是持什麼樣觀點的,脈絡是什麼,背後是什麼主義;右邊這一批人,他們為什麼這樣講,訴求和利益是什麼,他們的主義是什麼,背後可能是更久遠的一些衝突或對抗。現在好像不太能感受到這些脈絡的存在,首先不知道他們在哪裏。

我覺得這是對媒體人挺困擾的事情。你找不到他們,他們不需要與你吵架,你也看不見他們。

我覺得這是對媒體人挺困擾的事情。你找不到他們,等事情發生的時候回溯,總會看到一直有這麼一批人在做一些仇日的宣傳和流量生意。他們不需要與你吵架,你也看不見他們。但是,算法會把這種信息推給需要看到它的人。直到有一天,你聽到你爸說「美國在對我們發動金融戰」,你就知道他接受了一些宣傳。

端傳媒:所以現在完全沒有討論了。不僅是不同人群、不同觀點之間的交流不存在,連吵架的情景都看不見了。現在只是一種單向聲音的傳播,這些聲音和聲量傳遞到了一些受衆那裏,但並沒有促成不同受衆和群體之間的討論和觀點碰撞。

李大貓:你沒有辦法在短視頻裏吵架,這個功能根本就不是為了讓你吵架的。在評論區吵架的人也很少,幾乎沒有人會在評論區裏進行爭論。

經濟下行期,我們是否需要新的敘事?

端傳媒:無論是「歷史的垃圾時間」也好,還是「草台班子」也好,無論這些說法是不是準確,或是否被鼓勵採用,其實就像你們剛才講到的,它們是被人們拿來用作一種理解現實的工具,是為了填補自己對當前變化的理解。

這個社會發生變化之後,這些製造和發明出來的說法有傳染性,也是因為大家覺得這些說法很準確。這背後是不是反映了一個共通的問題,那就是在中國經濟明顯下行的轉折點上,過去30年的不斷增長,和明天的生活會比今天更好的承諾與敘事,實際上已經徹底終結。

在這種敘事終結之後,現在沒有其他新的敘事能夠在人們的認知中替代對正在發生的事情的理解,以及對當今社會走向的認知。所以才出現了像「歷史的垃圾時間」和「草台班子」這樣的說法。

現在這個背後的感受是,之前幾乎所有中國人都能認同的敘事已經終結,產生了一個空洞,導致人們只能處在一種混亂的認知狀態中。這樣的混亂不僅僅是因為物質條件的變差,不只是因為貧苦,而是因為認知的失敗。現在大家都不知道該如何理解這個社會了?

李大貓:我們在最深的層次上會說,是失去了一種舊的敘事,然後需要一種新的敘事。但新的敘事有沒有辦法建立起來?如果從認知的順序來講,它首先並不是敘事,而是信息。

我們在最深的層次上會說,是失去了一種舊的敘事,然後需要一種新的敘事。但實際上,我們對於正在發生什麼,其實都是不知道的。何談敘事呢?

你現在採用的任何一種敘事,看上去似乎很有道理,但實際上,我們對於「what is happening」,也就是確實在發生什麼,我身上發生了什麼,別人身上發生了什麼,其實都是不知道的。何談敘事呢?你連填造敘事的材料都沒有。如果現在出現一個敘事,那一定是假的。

沒有「恨」的對象

端傳媒:我也在想,比如說現在關於中國經濟的情況,它沒有被定性,因為有太多不同的噪音和刻意的信號。如果今年這個數字下降了,可能下個月又會出台一個新的政策,大家又會抱着很多期望。

而且沒有任何人說或承認,我們現在是不是正處在一個蕭條中或者經濟危機中。這兩個詞目前為止還沒有出現過。所以在這種情況下,人們對現在到底發生了什麼樣的狀況,形成不了共識。例如,中國經濟現在到底是一個什麼樣的狀況,是不是大家都無法形成一致的看法?

很多人認為行情變差或經濟變差應該是共識,沒有共識的是為什麼會這樣。共識缺失在於「敵人」到底是誰,誰導致了經濟如此之差。

來福:我覺得大家對經濟狀況有共識,就是都知道經濟很差,因為自己的生活不好,收入在下降,負債在增加。壓力是真實的,很多人認為行情變差或經濟變差應該是共識。然而,沒有共識的是為什麼會這樣。我覺得沒有共識的點不在於大家知不知道是通脹還是通縮,或者地方債的問題,都太專業了。共識缺失在於「敵人」到底是誰,誰導致了經濟如此之差。

我覺得疫情三年封控是一個很重要的事情,對大家的改變很大。習慣在準軍事化的狀態,有一個強人領袖不斷畫餅或說一些武斷的話,描述一些事情的對立。而這一年,這些東西突然消失了,也沒有準軍事化的狀態。

另一方面,你會感覺政策推行不下去。剛提到的網信辦的一些清朗運動,比如說運動員的粉絲和小學生的網絡用語、算法等,但似乎沒有效果。財政政策也沒有效果,股市突然一下又回去了。你會看到出政策的人失控的感覺也挺重的,大家似乎都離開了全民動員準軍事化的時刻,在這個比較停滯的狀態下,或者說還相對寬鬆的環境中,大家都有點不知所措,不知道該做什麼。

關鍵是,不知道「恨」誰。整個過去一年真的沒有那麼集體的、宏大的憎恨在發生。

一方面,當然有抖音和快手上的一些仇恨日本人的內容,但另一方面,整體上能感受到的,在輿論層面或大家對宏大敘事的狂熱程度上,確實下降了很多。

李大貓:我也有同感,2024年的民族主義宏大敘事,正面地去講咱們要怎麼樣的情況其實很少。相反,隨機地,今天恨一下美國,明天恨一下日本,後天有可能就不讓恨了,你可能就看看就別恨了。

比我們年輕的人,他們可能剛走到想要參與宏大敘事的歷史進程中,反而發現自己被拋出來了。

你現在的倒霉的工作,既沒有為國家做貢獻,也沒有參與到社會活動當中,逐漸地感到越來越脫節。於是通過隨便找個人恨一下,找一個外國人來產生一種我參與歷史的感覺,想要在這個宏大敘事中找到自己的存在感。例如,很多關於聖誕節的說法,稱不要過聖誕,認為聖誕是八國聯軍侵華的日子,或長津湖等事件的紀念日。這類信息層出不窮。

比我們年輕的人,他們可能剛走到想要參與宏大敘事的歷史進程中,反而發現自己被拋出來了。

再比如南京大屠殺的公祭,有人質疑你們怎麼還聽歌,在公祭期間。點開這些人的賬號,能看到他們在平時其實並不關心這些事情,平時是非常「無政治」的。偶爾在這個時間點通過一些小行動,讓自己有一種很薄弱的公共參與感,但實際上,他們也處於一種很迷茫和痛苦的狀態。

而且,我覺得我們並不知道該恨誰,不僅是不知道該恨誰,甚至不知道是否該去恨。

我覺得這也是一種情感道德規訓的結果。經常和朋友在微信上聊天,對方說到不滿意的事情,會不自覺地問我或者問自己:「我是不是不應該這樣想?」「我是不是不能這麼說?」他們會覺得「這樣說太負能量了」。

這又回到了談論問題上。大家在短視頻和日常話語中,對於我能感受到什麼樣的事情、可以回應什麼樣的事情,這一切都已經變得很異化。這個異化是一個很老的詞,但確實已經被網絡流量的邏輯疊加,以及對這些流量進行審查和規訓的邏輯塑造了。

我們整個感知的結構都發生了變化,在認知結構裏去審核我要恨什麼,或者我能否痛苦,使我沒有辦法交流我的痛苦。

有時候,這不是網信辦的要求,而是人們迎合這種邏輯,因為不想出事。這樣的邏輯重塑了我們在互聯網上對一些悲慘事件的反應。大家第一反應不是這件事很慘,而是「這是不是謠言?」、「這是不是網紅在博取流量?」於是形成了一些非常標簽化或者固定的幾種反應方式,但沒有一種反應方式是一個正常人面對正常事件該有的。我們整個感知的結構都發生了變化,在認知結構裏去審核我要恨什麼,或者我能否痛苦,使我沒有辦法交流我的痛苦。

來福:我想快速補充一下關於「恨」的事情。我發現,2024年的主流情緒應該是恨具體的人,而不再是對抽象的日本人或其他群體的恨。比如再見愛人的麥琳,或者前體操冠軍吳柳芳。往前數,你反正總能找出幾個名字來,實際上是那種熱搜第一級別的輿論。

大家難得有共識去恨一個人的情況,這一年這種事情特別多。這種情緒和現象其實是非常恐怖的,我想補充這個觀點。

李大貓:這就是恐怖的事情。被全國最恨的人是誰?是麥琳。麥琳是什麼?她只是一個家庭婦女,你恨她幹什麼呢?

如何觀察與想象未來

端傳媒:對,講到現在,我們會發現這些正在發生的事情很難用一種統一的語言去描述。今天所有討論的內容涉及非常多的面向和角度。人們觀察到的事情,顯得瑣碎,沒有某種統一的想象。

雖然整個國家缺乏一種整體性的方向和指向,在這個過程中,如果問我們自己,對於未來中國可能會發生什麼,對在這個社會中生活的人,他們接下來可能面臨什麼樣的情況?如果作為媒體從業者,或者學術研究者,繼續觀察和研究中國,應該採用什麼樣的路徑去看待和描述這些現象呢?

因為剛才提到,今年的事情已經缺乏了輿論的討論,很多事情我們看不到大家背後的思考和想法。如果從觀察的角度來看,只能等待一個又一個事件出現,再去看看有什麼樣的反應,然後等待下一個事件的發生。其實我們也在等待,沒有對這些事情有任何明確的想象。

反過來講,或許是時候去思考如何建立一種新的想象了?

李大貓:我個人覺得,說我們之後如何研究中國,或者有沒有辦法研究中國,首先前提是我們的彌賽亞想象,一是中國會越來越好,二是中國會完蛋,但這兩者都不會發生。也就是說,我們想象的任何一個終點,可以稱之為「事件」的東西都是不可能的。

從我個人的感受來看,我不知道應該懷有希望還是絕望。但如果說我們作為一個集體可以怎樣去想象的話,我覺得與其期待觀察怎樣的現象,不如說是希望什麼樣的現象發生。其實我們之前一直在扮演一個非常被動的角色,往哪推往哪走,我們就待在哪個角落。但現在沒有任何更多的犄角旮旯可待。

我覺得可能在現今這個避無可避、躲無可躲的環境中,白茫茫大地上除了屍體就什麼都沒有,反而是我們可以想象自己要幹什麼的一個空間。

所以我覺得可能在現今這個避無可避、躲無可躲的環境中,白茫茫大地上除了屍體就什麼都沒有,反而是我們可以想象自己要幹什麼的一個空間。這個空間並不是說要觀察到什麼樣的變化,而是去推動什麼樣的變化。也不是說你能帶來什麼樣的結構性變化,而是你小小地去推動一些變化。

雖然如果你現在讓我去推動變化,我想怎麼變、想怎麼推動,現在是不明白的,但這件事情可以去想明白。在任何意義上假設有允許的空間,有什麼樣的行動可以造成任何一種改變,這件事情可以去想。

因為,如果你只是被動觀察的話,只能看到過一段事件又出了一個重複的事,然後你對它進行批判或評價。如果沒有更多因素出現,很難想象會出現什麼可能性,除了過一段時間,再發生一個小型群體事件之外。

來福:我感覺,這種封控解除後到現在的狀態,不管說是寬鬆也好,停滯也好,或者垃圾時間也好,這種被動觀察的狀態也許不會持續太長。現在的情況可能是,他們自己也不知道該怎麼做,才會出現這種沒什麼可看的狀態,大家只是被動地等事件發生,然後觀察、分析。

其實,也許這是一個很幸福的時間,因為儘管我們很窮,但也沒有人上門要殺掉你或者殺掉你的貓,這樣的事情並沒有發生。但我始終認為,這是一種非常暫時的休養生息。至少從我的角度來看,如果從很壞的尺度去看這兩年,這是一個休養生息和不折騰的一兩年。

這是一個休養生息和不折騰的一兩年。我相信他們肯定會非常折騰。到時候會有很多事情發生,會有很多東西你不需要去觀察,就會親身經歷。

我相信他們肯定會非常折騰。到時候會有很多事情發生,會有很多東西你不需要去觀察,就會親身經歷。我覺得那個時刻不會遙遠。就像封控三年那樣,那三年難道只是三年嗎?我們難道會一直處在這種停滯的兩年裏嗎?

總會如果到了非常糟糕的時候,他們會想辦法刺激一下,做一些非常人所能想象的事情。他們會把社會動員起來,進入準軍事化或者軍事化的狀態來保護自己。在保護自己的同時,導致我們更加痛苦或者更加被動。

李大貓:有一些因素,我們現在還沒有完全意識到,但它們在未來可能會產生很大的影響。我們意識到它們的存在,卻未必意識到它們的後果。例如,醫療資源的急劇縮減和養老金池的快速枯竭。像我們家的人,現在爹媽在領養老金。如果他們突然領不了養老金,實際上個體家庭的狀況,我們作為家庭的頂樑柱,對社會的理解方式和優先級會發生巨大的變化。

如果父母沒有了養老資源,可能也沒有了醫療資源。包括現在我們聊到的原研藥、國產仿製藥和集採藥等,我一開始覺得仿製藥沒問題,但實際上,在很短的時間內,這會對人口的健康和壽命產生非常大的影響。就像在2022年底,很多家裏的老人都相繼離世一樣。

並不是說幾年之後的經濟影響,而是在生命和健康急速流失的情況下,人會做出什麼樣的選擇,我覺得這是需要考慮的。也就是要把這些因素考慮在內,人會怎麼去思考這一切?還會去思考就業和個人價值這種事嗎?

來福:我覺得有一個東西是不變的,那就是大家的認知失調。因此,理性地去看,比如說現在我們能拉出很多數據,確實是很糟糕。最近的醫藥集採事件也非常荒謬,對個人的影響極大。一種是大事件,一種是數據,已經攤開講述了這種情況惡化到什麼程度。

這就反映了中國人的智慧,尤其是吃苦的智慧,還有剛提到的短視頻時代所帶來的影響,加上環境因素,導致了人的認知失調。我覺得大家會很快適應這種變化。例如,對於養老金的變化,現在大家也適應了。體制內的人幾個月發不出工資的事情,大家也適應了。房價也不再上漲而是下跌,這樣的現實大家都能適應。

可以說大家適應了很多東西,對於真實發生的事情與想象中的事情之間的偏差會繼續存在。

可以說大家適應了很多東西,對於真實發生的事情與想象中的事情之間的偏差會繼續存在。當你從外部視角看時,當然會覺得「哇,怎麼會這樣」。但大家在這樣的環境中,就會以這樣的方式存續下去。中國這麼大,大家依然能吃苦並吃下去。

李大貓:那肯定不是說這種情況會讓人們忍受不下去,但忍下去這件事也不是一個一成不變的參數,關鍵在於你用什麼樣的方式在忍,行為模式會有什麼樣的變化。比如可能現在在沒有收入的情況下的行為模式,在很多人失業的情況下,已經與2019年之前完全不同。

不過,我好像也找不到合適的語言去描述說,我們的行為模式在平均水平上有什麼樣的變化。但可以肯定的是,它必須變化,肯定已經變化了,只是我們沒有途徑獲得信息。如果我們再把壽命和健康這一參數考慮進去的話,這種變化一定會進一步發生,只是目前表面上看不出來而已。

端傳媒:如果順着想下去,還有一個因素,有人慢慢開始提出這個問題。就是如果人口結構真的發生徹底的變化,很多事情可能都不會像今天這樣。如果真的年輕人變得越來越少,只有老一輩的人,那麼就像你說的,可能養老金也沒有錢了,但同時大家都是老人。這樣的話,經濟或者國家又該如何維持下去呢?現在的我們是難以想象的。

讀者評論 0