資深傳媒人陳寶珣,出版小說《沒島戀曲》,金鐘旺角的一些記憶,醒覺者的捍衛,都在故事裏面。文學書寫是文明的重要組成部分,我們專訪陳寶珣,讀解他一場運動後放下鏡頭,回歸文學,來守護香港文明的決心。(編者)

那天,陳寶珣與許多群眾一樣,在煙霧裏,從灣仔跑到金鐘,逗留至晚上十一點,才離開現場。現場多次傳出警察要開槍的消息。

這些場景,並不陌生。

這群香港人,曾經天真

二十六年前,陳寶珣打算告別《信報》,申請到北京電影學院做旁聽生。林太(《信報》老闆娘)請他繼續採訪,做駐京特派員。從二月到六月,他一直在北京,見識八十年代中國有多開放,政治有多進步,也曾相信香港有民主回歸。時至六月五日,港龍包機,第一批回港的香港傳媒,有他在。這群香港人,曾經天真;如今,告別中國。一年後,陳寶珣在《八方》文藝叢刊(1990.11,最後一期)發表中篇小說《發給每個閉塞頭腦幾顆理性子彈》。「如果今天要發表它,都不知哪份刊物願意登了。」他指的是字數:四萬餘;我想到的是題材:六四。或會令許多人猶豫的數字。故事提到政治風暴過後,國家正朝向資本主義進發,有一群見證者敘舊,大家都顯得不清楚聚會目的。清醒時,他們沒說什麼;醉了,才說真話。是一群依賴神智失序來說真話的可憐人。

小說還這麼寫道:「工人在廠裏藉以表示積極抗議的怠工行動已持續數月,連串的廠內檢查同時算告一段落。由於互相作了大量不在現場的證供,因檢舉而獲罪的人並不算多。平日即管有個人之間積怨、糾紛,現在都按下不表。整個工廠以至社會,正在進入集體失憶狀態。那段翻天覆地的日子,淡入淡出,好像自盤古以來便一直無事發生;但人們之間有種不必言傳的默契:即使是最先倒下的,也終歸撐得最久的。」

還有數不完的好段落,都出自陳寶珣手筆。當時,香港一樣沒太多人寫得完一部成功的六四小說。陳寶珣這部默默地成功了,卻一下子擱筆二十五年。

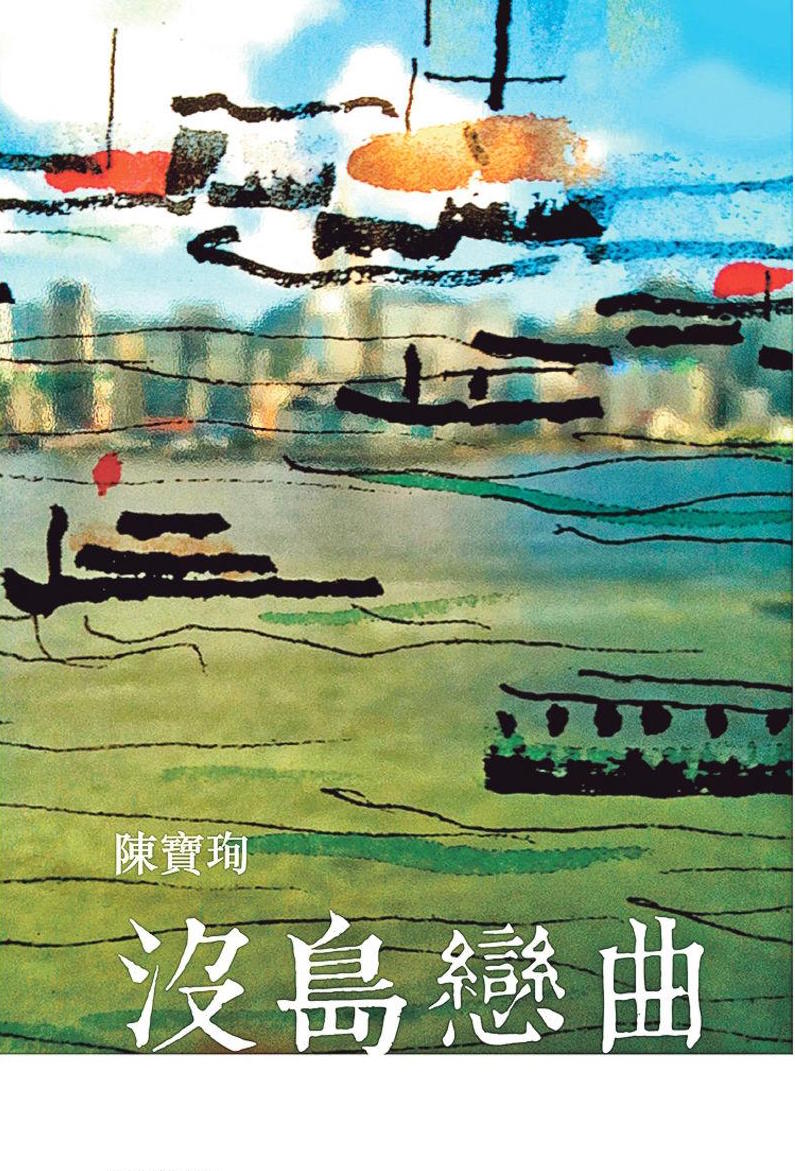

沒島戀曲

出版社:牛津大學

出版時間:2015年9月

作者:陳寶珣

《沒島戀曲》記錄了2014年香港這個蕞爾小島發生的大事。一場規模如此之大的群眾運動, 你要說它成功, 它的確是香港史上絕無僅有, 今時往後, 不知多少人將受它啟蒙。然而它要爭取的, 那怕連最卑微的要求, 到最後竟連一件都不曾得到, 說它失敗告終, 它是失敗得夠徹底了。成王敗寇的邏輯已經過時。作者以一個切身的體驗, 記錄着運動發展過程中的多位小說主人公的消沉和奮進, 以及眾生相呈現出來的社會分歧和撕裂。

陳寶珣,前電視紀錄片編導,重回文字。條條框框文學文化媒體新聞的界,一直擦在外邊也活在裏邊。從前覺影像好玩,待久了知道媒體這回事,處處要仰賴人,要精於出花招抬身價製造效應,你要是出十分死力,活該只得六分成果。一場運動竟也喚醒了我文字的魂,只覺這老友愈發可靠老實,念之所至,游刃間眼前身外人事,幾乎不請自來了。回頭,對上一篇發表過的小說已是四分一世紀前……如今重拾,與香港重新出發。

陳寶珣這二十多年來,從沒重讀自己寫過的小說;筆者姑且引錄一兩段:「逃亡路線是怎樣畫成的。它僅是骯髒的腦電波中一條故作玄虛的短小曲線,以為電光千里間,已自如地構成距離、方位、溫度,甚至錦衣美食。車段長(按:角色名)對此已不抱幻想。我只是一個要被毀掉而完全沒有生路可走的小人物。」

而《沒島戀曲》幾乎沒有用比喻,好些落在名家手筆肯定會被長篇大論幾頁紙寫寫寫的意象,他處理得乾淨利落,又能保持文學高度。「那時我仍很『文窲』(文皺皺,窲,粵音caau4)。」他形容這個自己。

香港的當前急務

才剛坐下來,他就談到電視紀錄片的前景與局限,似是老問題,由一個在媒體從事二十多年的編導說出來──語速疾馳,是關切;時有聳肩,是無奈。二十多歲就決定投身影視圈,做過《阿飛正傳》場記;頂唔順,中途離座。做過編劇如《契媽唔易做》,拍過電影如紀錄片《金邊之邊》,拍過港台外判計劃第一批作品,當中有他成名作:《十畝地》,曾在香港國際電影節和阿姆斯特丹紀錄片電影節放映。陳寶珣曾在無綫工作過,但拍得較多的,還是《鏗鏘集》。

二十五年後,他覺得拍夠了。正如他在《沒島戀曲》裏寫過「外間好的一切都不敢承認,覺得鎖在一個大大的集體中最保險」,告別集體操作需要有多大勇氣?在佔領運動踏進十月時,他毅然放下鏡頭。他拍不下去了:「在電視台廿多年,文字依依哦哦,與寫作不同。我知道那規則,電視機制會令你得出來的東西少了,被磨平,這裏面沒有個人創作,是集體的。有好些仍在崗位的同事,仍會爭取(不被磨平)。它與編採甚至是無關,當你與主管討論時,會磨平少少;與受訪者談時,會磨平少少;與TEAM合作時又會磨平少少……說得動聽就是TEAMWORK,說得不好聽就不是你的WORK,哈哈……如那不是我的作品,我覺得不夠。我覺得拍夠了,我需要一個可以去得盡少少的(媒介),令我可以對社會……我都到了這個年紀。而我相信……我強調──我又強調又相信,香港當前急務,就是要建立自己一個優秀的整體,而我們是有成為優秀整體的條件:我們有的是獨立思考,可以自由發表,敢寫敢做,這麼文化才強,文明才有──不是指物質文明,而是文化上的。」

他以《八方》為指標,廿五年前尚有這樣的園地,廿五年後,我們的文明在哪?如果連這些文明都保護不來,跟他說保護香港,是浪費氣力的:「在龍和道在旺角被人打,都沒用的。」他是說,佔領空間是作為談判籌碼,只談過一次而已。

香港人要保護的不只是一時一地的抗爭空間,而是守護文明──至少認識香港曾有的文明

香港人要保護的不只是一時一地的抗爭空間,而是守護文明──至少認識香港曾有的文明:「你畀人扑一世都無用。這一切都在他們(在位者)的預計內,正如李飛所言,你有本事就瞓街瞓一世,他就是看扁你……我為什麼要瞓街瞓一世,你(李飛)瞓街才對,我們堂堂正正做一個人,我們有條件做一個人,你們不同,整天畏縮,自己想講的不敢講,自己可思考的連想也不敢想。我們與你們不同。我們比你們多的,就那一丁點(自由、獨立),而你們有多強大的都好,沒有就是沒有──不能自由地去想去講去寫去做,我們根本就勝過你們。用這個(自信)建立自己的話,我覺得好OK。」而他竟講起足球來:「正如西班牙的巴塞隆那,對啊,西班牙是看不起你什麼分離分子的,可是皇家馬德里還是打不倒巴塞隆那,兩支球隊對壘,巴塞隆那都好開心,場場都有入球。看球賽似很簡單,文化上西班牙就算想完全地吞掉巴塞隆那人,都是沒可能的。」他記得沈旭暉寫過加泰羅尼亞分離主義,常常鬧獨立的巴塞隆那,有自己的語言(加泰羅尼亞語),人口與香港一般,都有七百多萬,早在西班牙統一前,都是個獨立王國;後來還是保持自治地位。在香港,明明有白紙黑字寫得再清楚不過:一國兩制,高度自治,卻被一群來歷不明、不了解香港的人指指點點顛三倒四。

我要做動物的自由

香港作為文明建構的基地,以前是沒大可能。陳寶珣一代人都經歷了一段「無所用心」的日子,香港太Happy,不會太窮。現在大家都醒來了,公民社會開始建立起來,像《沒島戀曲》的人物角色,有個鮮明的意象在:

「我的小獸跑出來了。我還不怎樣認識牠,但是牠是我的小獸,我們會互相看護對方的毛髮,盡力向森林深處奔跑,迎接巨變,靠在一起捱過白色的冬日。

不過,夢中的我大概吵醒了在夢中的牠,牠哭了。牠有牠的噩夢,牠輪迴中註定要變成一隻麒麟,牠說牠不要變成麒麟,這是動物的惡,是千年的物咒,多少次輪迴都不可能翻身,牠情願領着我在沒有國界的山巒中奔跑。我說我樂意呀,牠於是破涕為笑。

打雷了,天要裂開來的那股兇狠味道,想着都覺胸口翳悶。森林般,到處的不可知,行動或是等待,重新建立,是一種什麼秩序?一個有着全新秩序的、新生物種的森林?我問我的小獸,牠說不危險,可怎麼會呢?牠沒有說下去,其實牠什麼都不知道。」(第三章)

這個滿布隱喻的段落,陳寶珣還是戒不掉文青習慣,卻寫得比以前從容得多。這頭小獸當然是指新生代的抗爭意識,同時也是指香港。一個動物想做一個動物,就這麼簡單,誰管牠非要變成麒麟不可?明明就是個動物,本有做動物的自由,你不犯牠,牠在森林裏自有天地。你卻強要牠成為你那所謂文化的圖騰。什麼是殖民化?誰叫你來用語言犯我們?

輸人不輸陣

陳寶珣想像力是他在文青時代培養的,曾在著名的文學搖籃《大拇指》月刊發表,得過文學獎。七八十年代香港小說豐碩,南美文學魔幻寫實經也斯與西西等當年文青引入,連帶曾到訪香港的中國作家(如莫言)都受過影響,而村上春樹風潮、卡夫卡小說研讀風氣自八九十年代興起,其時陳寶珣已投身影視界,在整個香港小說書寫風格與風潮更迭中雖是缺席,但複雜在於《沒島戀曲》並非全然沒有這些元素。如果用他「香港文明構成」的說法看他的小說,在「無所用心」的日子裏,《沒島戀曲》冰封着八十年代的痕跡,而最複雜的是,裏面的寫實與簡潔,他承認多少受紀錄片工作影響。

是場盛大送葬,送的是香港人曾不珍惜的自由。

他曾在現場,所捕捉的場景,卻與曾在現場的抗爭者不同。《沒島戀曲》有魔幻寫實的部分在:「是放煙花的日子吧,煙一下飄過來了?不,撲過來,有隻手一把扯我走向逆風處,可風一直追着人轉,只管一味趕我走向另一方。前面是整列穿白色制服,帶白色面具的人,我走近才看得清楚,根本不是面具,他們原來都沒有面孔。一張張掛起來的空着的臉皮,眼耳口鼻五官六感,統統被偷空了,原該長出五官的地方,光有滑滑的一大片,毛孔臉皮平整細膩富有彈性。我驚過了也不再驚,由得他們把人們隔開,趕遠趕散,我在夢中夢到了這些,煙也不美麗,也不惡毒,味道像變酸發臭的芥末,和白衣白臉混成一片。我確實哭了,四圍黃幡飄飄,像一場盛大的送葬。」

是場盛大送葬,送的是香港人曾不珍惜的自由。今天,我們從《沒島戀曲》讀到金鐘旺角的一些記憶,讀到醒覺者的捍衛,讀到陳寶珣要守護香港文明的決心──文學作為文明的重要構成,陳寶珣以《沒島戀曲》回歸寫作行列。在煙霧裏送葬,誰說不夠積極?死去的由它死去,雨傘運動失敗的由它失敗。輸人不輸陣,人在書在文學在,由得有權勢的人失言失禮胡說八道,文學就記下這一筆那一筆,逐個笑,逐個葬。煙霧裏我們死了一年,大了一歲,多了一群同行者。一場關於九二八與書的訪問,要說的還沒說完──都在《沒島戀曲》讀到的。

評論區 0