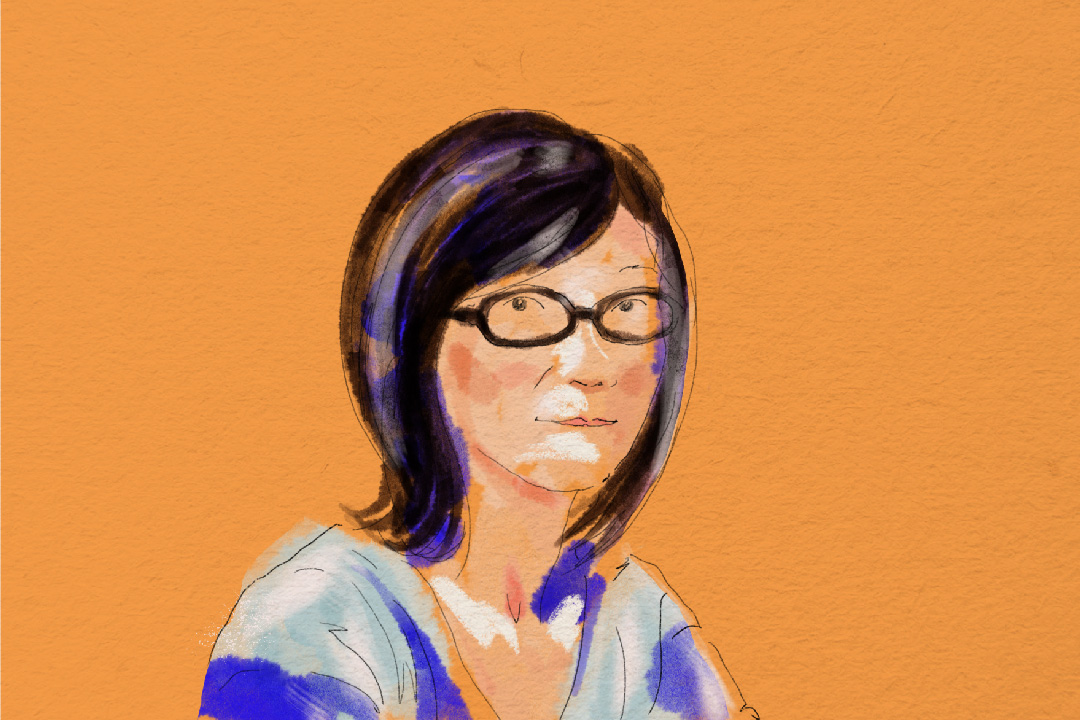

【作者按】在新闻上看见台北电影节的新闻,年度极受瞩目的《范保德》拿下三奖,雷光夏凭藉着本片,上台领取“最佳电影配乐”。

作为一个乐迷与朋友,实在很替光夏开心,毕竟,她从来是低调的创作人,或许,有那么点太低调了。

尽管低调,一想到雷光夏的音乐与人,千言万语,还真难简单起头介绍。她是90年代一批开疆辟土的重要女性创作者之一,是电子音乐的行家,有古典钢琴与爵士乐的底蕴,也是在民谣里吟唱的诗人。她的音乐总有着极佳的旋律,同时不断破格而出。实验与纯粹,在她身上,总能有着最幽玄的光。

上过几次她所主持的节目(台北爱乐电台“声音纺织机”,每周日下午三点到五点,几乎全勤直播),当然会觉得她的品味,做起什么来都没有问题吧。然而做为朋友,亦然深知光夏对于每一份工作,都有着苛刻的自我要求。

这些年来,作为一个配乐工作者,雷光夏与电影之间的关联已经很明确,却鲜少读到有访问,能够邀得深谈。那天,下了“声音纺织机”广播节目,我突然跟光夏提:我们来做个访问吧,从《范保德》开始聊聊……那时,还没得台北电影节的奖项,可在我心中,能够请她把心中的秘密与想法袒露出来,比起什么奖项,都来得有意义。

光夏大概想了一周,答应我。我们于是有了这场回顾,一方面端详重量级电影配乐工作者的心情,另一方面,也窥探了一部分珍贵的台湾电影配乐史。

端=端传媒

雷=雷光夏

合作的对象大部分是朋友

端:像妳这样的工作者,多数时候机会是怎么来的?接案子的时候,妳会考量哪些事情?

雷:大部分,老实说,都是认识的朋友。比方说萧雅全导演,侯导拍《海上花》时,他是副导,我写主题曲,当时并未相识,而是几年后做广告片才认识的。有很多状况里,是对方听到了我的作品,无论是专辑、电影配乐,也包括一些纯音乐的作品,他们听到了,很喜欢,就来找我。

有一次,很有趣,我太久没出门,决定去一个朋友办的聚会透透气,结果初见面的一位监制直接拿着剧本问我意愿,也有这种例子。

如果谈到林强第一次找我,那更是完全不认识,我们都是透过作品去沟通。

端:林强找妳,那时是做《南国再见,南国》……

雷:对,是我第一次认识他。那个时候我发专辑,他可能听到了我的音乐,就透过唱片公司来找我。他问我有没有还没发布的歌曲,我就给了两首,最后都用上了。但是,我其实并不知道,他会怎么样在电影里使用这种歌曲,我猜想应该是林强把歌曲搜集好,给廖桑(编按:廖庆松,知名剪接师)看怎么样适合。

端:两首歌曲,都用得很好,现在还是觉得,那张歌曲原声带很棒。

雷:现在看很多电影里,都是这样使用音乐的:使用已经有的作品,放在对比感很强烈的场面。当时的实验,算是很成功的。

林强有跟我说,他找我时还以为我是男生,他大概以为,在这张原声带里,自己找了一票流氓般的男生吧!后来廖桑跟我说,当他们把〈小镇的海〉放在高捷、林强和伊能静在山路那段,简直觉得不可思议,仿佛音乐就是为了那一幕而生。高捷跟女朋友谈话那一段则是〈老夏天〉,原来流氓也可以那么“文青”吧。

目前都是靠缘分……但毕竟如你所说,我不是一个大量生产的作者,我更期待自己能被不同的电影开发,那样可以学到更多,感受自己无穷的潜力。就像当时在“南国”里,对于〈小镇的海〉这首歌,竟能被用得这么惊悚,充满暴力的隐喻,实在让我感到惊奇。

最近我跟朋友王登钰合作动画短片,是超级黑暗的一部片,很科幻,影像风格很强烈,我们俩合作起来,非常开心:能够透过影片这样的载体,被发掘自己的黑暗面。有一部分的我,其实非常喜欢《异形》、喜欢未来世界、科幻……只是,多数时候,那并不是我给别人的印象。所以,这样的合作,让我自己能有机会被影片引导,激发与酝酿。

特别不好的电影音乐才会让人察觉

端:有没有曾经看哪一部片,特别觉得,对画面非常有想法,也想要尝试替这样的影像来配乐?

雷:通常看电影时,就是沉浸其中,除非那配乐做得特别不好,否则不会有觉察,就是沉浸于电影中。

倒是有些导演或者作品,自己特别喜欢的,很吸引我的,会让我去思考,自己能够做什么。

会吸引我的,是“不只是把配乐当音乐”,而是把声音一起都考量进去的导演。当然,很多时候,配乐作品是从音效设计、音乐跟导演三个方面充分合作而得来的。

当然一定得提到最经典的塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky),在他的电影里,几乎没有配乐,都是用所谓现实中的声响,可以放大火的声音,可以放大水滴的声音,是用这种方式去呈现声音、视觉、旋律跟语言……

比方说,在《乡愁》(Nostalghia)里,其中的角色搬了一台唱机放贝多芬“合唱”的同时,自己身上浇了汽油自焚;又比方说《牺牲》中,在男主角烧房子之前,先放唱片,有日本乐器尺八交错其中,大火反而变成是暂时无声的。音乐不只是为效果与情境,配乐当然有其服务的功能,但更可以是在音乐上整体的思考。

《绝美之城》(La grande bellezza)与《年轻气盛》(La giovinezza)的导演 Paolo Sorrentino,也蛮会用音乐的;未必是原创的音乐或歌曲,也会找一些素材,也擅长做对比感的配乐,这真是有想过后,才会有的事情。类似这种情境,就会想到自己是不是也来尝试做些什么呢?

每个人做音乐的启蒙都不一样,对我来说,电影配乐启发了我做音乐的想法,从高中时就一直在听,不断的听,那是已经成为底蕴,直接影响了我做所有音乐的过程。

爱上电子合成乐的过程

端:在过去的报导里您曾提到,当初听到《俘虏》(Merry Christmas, Mr. Lawrence),决定要以合成器作为配乐的方向。这些年来,也尝试了真实乐器与合成器的交融,到目前为止的配乐生涯里,真实乐器的使用与合成器的使用,对妳而言,有产生什么新的想法与感受吗?

雷:在看到电影《俘虏》之前,就很喜欢电子合成器。《俘虏》是我十几岁看的片子,可是在十岁以前,我的父亲(编按:作家雷骧)跟张照堂、杜可风、阮义忠等人做过一系列的《映像之旅》,是很早期台湾的艺术性纪录片;那个时代没有版权问题,这几个人都会互相丢一些音乐作为配乐的参考,比方说 Mike Oldfiled、Vangelis 等等,这些音乐让我第一次认知到,这叫做电子合成乐。

回想起来,去看《俘虏》,是很新潮,很帅的经验,有大卫鲍伊,有坂本龙一,导演是大岛渚,有同志的议题……后来才知道,原来配乐也是出自坂本龙一。

再后来,看他的访谈,原来他觉得自己当时并不是真的在根据电影“配”音乐,而是把自己的音乐作品有点强加上去,就像“贴”在电影上一样,他认为当时的自己并不是个好的“配乐家”。但也许反而正因为如此,这配乐的独立性强,叙事性强。电影只能去电影院看,但配乐可以在家一听再听。我就在自己那台合成键盘上抓类似的音色跟和弦,青少年时候,就想,要是有一台坂本龙一使用的电子乐器,该有多好。

考上大学,我获得了一台新的键盘,是真的能够进行取样的乐器。当时也还不是用 DX-7那种有既定可选取的音效,而是卡西欧出的 Sampler FZ-1,必须把声音素材录好存进去……

那时也拜访了郭巍,他是很早期就在做电子音乐的编曲大师。我去了他的工作室,就一台键盘,一束光从天花板透进来,照在那台键盘上……想起来真是非常令人激动。

这些都会是素材,在画布上涂上什么颜色并不重要,重要的是作品的完整度。

在年轻时,合成器音色前卫的吸引与可能性,与取得的方便性,这是最有效率,也最能刺激我的部分。

虽然我是学钢琴的,家里也听古典音乐,但是我当时没有真心爱上古典音乐,对过去的我而言,那是老的,是大人的声音。直到到了台北爱乐电台工作,每天要听超过三到四个小时的古典音乐,才听见所有演奏的细节,乐器的比配与延展。每天听,就开始有了些想像。

后来我也在唱片里开始采用真实乐器。比方说,陈主惠是这么优秀的一位乐手,那时候我听了叶树茵的〈伤心无话〉,就好想要找她合作,那是在〈原谅〉里面发生的事情。她的弦乐层次好像撒过一道光,此后,对真实乐器,我开始产生了憧憬。

很多人做音乐到了后来,会独尊真实乐器,这对我而言并不是必要的。我不介意这个乐器长什么样子,只要他的灵魂符合我所要的整体。在素材添加或删减的过程中,这些其实是比较技术层面的考量。

关于《范保德》

端:无论是歌曲被收录,或者自己担纲制作,电影配乐当然已经成为妳的代表象征之一,有没有自己特别满意的作品呢?

雷:我想,一部都要比一部更进步,最好的东西一定是刚完成的。

现在刚完成了《范保德》,是竭尽两三年来时间跟力气,非常艰困而纠结的过程,别人可能看不出来,但几乎算是咬着牙生出来的。

从剧本发想,我们就开始生东西给导演,后来,导演算了一算,我们给了他六十首,六十首!你看一部电影的过程生出了六十首歌曲……

导演越是暗示与鼓励,自己会想要激发更多,可是期间,家里也发生一些私事,一切都像匍匐前进,长达五年吧,心都悬在这个电影上面。

最后还是很感动,我还是把一个作品给完成了。不仅是配乐,作为完整的原声带,曲序和声轨等等,甚至非常多细节的部分,都坚持到最后,尽了所有的心力。

导演给了我一个舞台,但要如何去达到平衡跟共识,真是非常非常的辛苦啊!是不是我最喜欢的作品?这绝对是投入非常大心力的作品。

端:我揣想,妳做专辑的时候,一定是非常专注在自己的东西上面,跟他人合作会更轻松还是更难呢?

雷:创作上,让别人一起参与,反而是更轻松的,当然如果我参与制作,那过程就不会是那么轻松,但我是喜欢的。

在《第36个故事》找来的乐手们,在录音室里即兴的部分就很出色。找乐手的过程一向都很有趣,除了之前的老搭档侯志坚,这次也找了子豪跟小白老师……

《范保德》使用的音色,弦乐是一个方向,毕竟是一个悲剧型态的作品。但本来没有想到这么“大”,后来因为有补助,整个资源来了,阵容就变得超级大。

在电影院里观赏,不可讳言,真的因为这样的编制,加分很多。

大致上,跟别人合作,心情是轻松的。《范保德》的话,其实是我自己私底下的状况不那么的好……

端:从点题的曲目〈深无情〉,弦乐的感觉慢慢地溢出来,蔓延出来,这首歌曲像是一个支点,可以谈谈这首歌曲在整个过程中里的角色吗?

雷:这部电影的剧情,有循环的概念,从一个微小的事情扩散开来。其中有一幕,在一个天井里面,爸爸用水去冲天井的墙面,电影里的音效是重制导演曾经听到的声音,因为太热,水在墙上就有冒泡一般的声音,这是现实中的声音,我们则要用音乐去处理这样的情境。

影片里不断引用罗大佑的〈未来主人翁〉,不断重复,飘来飘去。所以,我一开始就决定做极限主义的风格。

我想,这部片音乐上不需要具备太多“主题”,乐念应该紧紧附着在一两个主题上。

〈深无情〉里,是走一个下行的音阶,跟男主角的命运有关系,即将坠落,即将死亡,却又能转而再生。我于是想要把所有声音扣紧这个旋律。例如在天井那一幕暗藏着音乐符号——原声带和电影中采用的版本不太一样,在原声带里才听得到这样清楚的下行“深无情”主题曲旋律,在电影里,不会那么清楚听见,只会感觉熟悉的和弦一直走。确实在配乐里,我想要扣紧一两个专属这个影片的主题。

这很有趣,我们时常在谈风格,但风格不仅是靠直觉,要不断想过,而不能是现在想要什么就来一点,等等又来其他的风格……这样成不了整体。尤其就制作面向来说,思考所有元素与乐器,让音乐的细节与灵魂呈现。所有支点或暗示,声音维度等等,都要经过许多思考。

一切没有白费

端:有时候,我听了原声带,觉得太棒了,感觉反而没那么想看电影;心里的画面已经充满了,这样就够了。电影配乐者的企图心,会不会有可能压过了导演的主题呢?或者应该说,有些配乐不那么“适合”电影,却很适合单独来听……如果我们不讨论好或不好,只是经验分享的话,会不会真的有那么一些配乐是如此奇特的存在?

雷:最近我一直在听《霓裳魅影》(Phantom Tread)的原声带,实在是太喜欢了,到现在,我还不想看电影,虽然,有一天是一定要看的。

《星际效应》(Interstella)是有趣的例子,看片当天,因为时差,觉得很困,真心觉得配乐好吵,当下真的认为,这配乐也太糟了吧。

这不只是我的想法,另外一个做音乐的朋友,也觉得配乐好不适合。可是,后来我单独下载原声带来听,实在是超喜欢的,是很优秀的音乐作品。

这个环节来看,我不知道是 Hans Zimmer 出了问题,还是电影院的音响出问题(笑)……有些导演真的愿意给配乐工作者很大的权力,去做很自我的尝试,我想 Christopher Nolan 就是这样的导演。

端:在电影配乐这件事情上,得奖对妳来说,心情是什么?得奖还是……不错的吧?

雷:我那天好淡定啊。真的得奖时,没有想到会有“啊,一切没有白费”的心情。我朋友都说我上台领奖一副没有准备好……

我爸在我出门前祝我好运,说,“没有准备感言吗?就把北投快炒店的菜单拿去念一念吧!”

其实很珍惜。我知道,对很多人来说,这是一份很大的荣耀。幸好在快要揭晓前,突然想,“如果得了要怎么办!”赶快想,赶快挤出一些东西来。

《第36个故事》在金马奖获得的最佳电影原创歌曲,那一届,我知道林强会去,还跟林强说,“那如果得了,你帮我代领吧”,林强也答应了,是导演跟我说“不可以这样子!”,我才去了典礼,还好有去。

端:这个问题来问妳特别有趣,因为妳对奖,真的没企图没期待。

雷:对啊,真的是没有准备……

后来想想,得这个奖,就真是谢天谢地,我居然没有死在配乐的过程中,然后还有奖金五万块……

然而,同时又很清楚,自己在下一次的配乐里,还是会卖命的,竭尽全力投入。这就是性格吧。

謝謝雷光夏的音樂陪我在看《范保德》時一起死了一輪,間又重生

電影配樂,近年最欣賞張經緯。

端好棒!採訪到雷光夏

范保德配樂真的很棒,霓裳魅影也是!!

雷爸好幽默啊,居然讓念快炒店菜單。(笑)

好喜歡范保德的音樂啊

雷光夏好可愛啊!靦腆中又帶有直率和堅持。作者開頭的介紹很貼切。

居然能採到雷光夏,有端真好

是「那時候」而非「那時後」