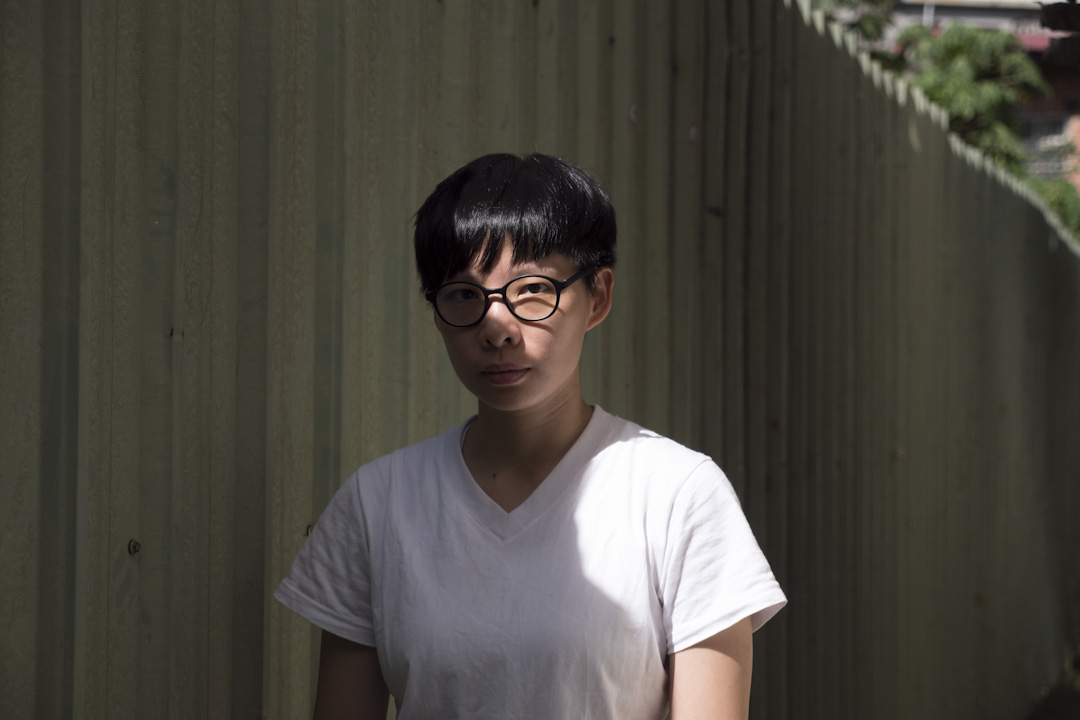

与简莉颖约在捷运古亭站附近,小巷里的早秋咖啡。这是台北文青必访之处,它不赶人,开到午夜。在这个最低时薪只有台币133元的城市,店里的水饺与日式炒面始终维持在一百出头的价格,是出外工作的好去处。简莉颖戴眼镜,为的是抗蓝光,因为前几年工作过度,身体对蓝光产生排斥,看太久电脑萤幕会晕眩。电脑品牌是苹果无误,因为Macbook air 很轻薄,适合东奔西跑。她也的确依赖咖啡店,常跟人开会讨论,脑中必须有个“台北咖啡地图”比较保险。身为一个在艺文产业工作的青年,想在台北当一个形式与内容相符的文青,所有的选择,都必须是实际的。

简莉颖是剧作家,2009年大学毕业,之后正式接剧场的案子已经八年。从2014年的《新社员》开始,近年的作品《服妖之鉴》、《叛徒马密可能的回忆录》,尽管释出加演场,仍旧是一票难求,最高纪录是开卖十分钟内,十场票券便售罄。但像她这样的一个“文青”,在台北的生活史,便是一连串的迁移史。

写的字愈多,愈知道自己回不了那个小镇

她是彰化人,曾在2015年以 《全国最多宾士车的小镇住著三姐妹(和她们的Brother)》这出戏向故乡致意。少时到了台中念高中,那时她会去一中街的玫瑰唱片拿《破报》。人生充满岔路。高中的她本来想当人类学家,因为考不上人类学系,便去读东华大学的原住民系,旁听中文系课程时,意外看到田启元的《白水》,身体内核感到震动,决定转学读戏剧。那年她十九岁,终于踏上自己一心一意向往的台北。

在她心中,台北一直非常繁华,她想瞬间移动去那里听乐团,泡酒吧,过夜生活,似乎那里万分美好,有一切新鲜刺激有趣的事。尽管“后来发现,我其实不喜欢听团,而是比较喜欢有叙事性的表演。台北有诚品学堂,我会注意信息,有开戏剧相关课程我就会去听,很多戏都是在那里第一次知道的。”

人在台北,正要重新开始大学生活时,她去看了女性影展的《绝醋逢生》,讲日日春关怀互助协会(编注:关注性工作者权益的性积极女性主义团体)的前公娼阿姨们,因为政府废除公娼制度而中年转业做四物醋的过程。简莉颖记得那是上午十点的场次,现场很冷清,日日春的志工跟阿姨们都来映后座谈,顺便征求想一起做醋的志工,她就自愿参加了。她的大学生活自此一心一意搞社运,没有碰剧场,几乎都在日日春度过。

“不过我一次都没有做过醋,我刚好负责照顾白兰阿姨,要带她从归绥街走路去马偕医院看诊,然后走回来。因为她喝酒喝到小脑中风,手脚不太能弯曲,讲话也不太清楚,但要尽量让她动,否则身体会更萎缩。”她回想,“白兰比我还高,走路要从后面搀扶,有一次她摔倒,我一时拉不住,一起倒在热热的柏油路上,我看见她摔倒很痛,怕她受伤,但我也爬不起来,想说怎么会变成这样,坐在地上哭,再打电话回去日日春找人来帮忙。”

两条岔路在此重合,进入一个从没有想像过的世界。简莉颖的第一出戏不在戏剧系产生,而是在日日春做的。当时她主要做街头行动剧,也想过要让阿姨们演戏,讨论过程中,她决定回头爬梳自身经验。生平第一出戏是名为《我们》的小戏,她身兼编导演,还拉了孪生姐姐一起演出。简莉颖负责主要台词,而姐姐不时地站在体重计上,或者两人一起做体操,她的姐姐当时在读师范大学,有点忧郁,还有暴食问题。就是这样,离开彰化小镇的文青在台北开始写字,也渐渐知道自己能写,从最靠近的经验开始写,然后愈写愈远,写的字愈多,就愈知道自己回不了那个小镇。

“艺文工作者加上同志,这两种身份让我只有在台北才可以被接受。虽然现在中南部也有表演场馆,但剧场工作者离开台北就很难生存。”简莉颖说。

最好全部家当都能塞进一辆卡车

在台北时她的第一个落脚处是剑潭站附近的雅房,是她在网路平台的Lesbian版寻找租屋信息,跟几个网友合租到的一层三房公寓。房间窗户正对别人家的厨房,煮麻油鸡的味道都闻得到。接著有人要出国,住客四散,她搬到明德站,跟姐姐、高中同学、学姐、学姐的女朋友一起住。之后又跟当时的女朋友合租一间天母套房,华丽,有水间吊灯跟大理石墙壁的房间。之后又一起迁至新北投的大套房,空间很大,但太久无人居住,入住时还救了冷气机里的松鼠。后来因为分手,紧急搬进延平北路的雅房,是那种专业出租的房子,每层楼隔了非常多房间,每间停车格大小,附书桌跟小衣橱,一开房就会抵住桌面。附的床又是上下舖,上头放杂物,下层睡觉,从书桌前一滑动,就可以躺在床上。房间里没有对外窗,仅有通风扇,她觉得像住进了笼子。接著又是分租公寓,那时她已经考上北艺大研究所,在红树林站住了整个研究所时期。看似你的选择,常常也不是你自己可以决定的,至此,她大半的迁移都在台北捷运红线上,像血管一样的红线,青春的肉体在这条线上反复移动。

毕业后她跟几个朋友搬到永春站,后来想住靠近市区一点,就搬到现在近古亭站的地方,迁移纪录暂时中止。现在的住所是她居住最久的。在台北已经待了快十五年,即将超越待在故乡的时间,她始终抱持著一种明天就可以搬家的心情,最好全部家当都能塞进一辆搬家卡车。她从来不布置家里,拥有的家具可以一句话讲完:小冰箱、书桌、书柜、电锅、烤箱,最多的是书。总是抱持著想割舍身外之物的心情,想继续减少。问起不是养了两只黏人的猫吗,难道不会让她比较有家的感觉吗?她答:“苦儿流浪记不是也带著一只狗在路上流浪吗?”

由于参与社运,大学时期她没有参加学校的任何事务,直到毕业制作。当时班上大多都是考进来的,成绩刚好就来读,充满对戏剧没有兴趣的人。五十几个同学,只有三十个人想做毕业制作。她于是一马当先带头,跟老师讨论方向。一个提案是直接演国外剧本,另一个是她自己写剧本。老师建议她写,那次作品带来回响,陆续有人来找她合作。

“我是个人生不太有规划的人,有人来找我做案子就做,也想知道做戏是怎样,边做边学。大学刚毕业,其实不太在意钱的事,毕业了,还没确定要不要继续做剧场,反正有申请到补助,有钱就做。”简莉颖说,“其实酬劳就是意思意思,可能花三四个月时间去排去想,编加导只拿个两万。因为考上研究所,算是在学,家里还有给我生活费。其他演员就是打工赚钱,有戏就把班表排开。刚开始做可以用低廉的成本跟人力去做事,演员想表演,设计想要有舞台,我有故事想说。就是一件这样的事,所有青年艺术家都要经历这些。”

曾经,年收入十二万台币

只是台湾的剧场发展先天不良,必须先搬演国外知名的作品,早年习惯做翻译或改编,后来的小剧场活动转而做拼贴、移植、反戏剧、反语言,相对没力气生产原创作品。长年累积下来,没办法深挖台湾自己的东西,也等于没有培育出自己的剧作家。要在剧场生存,真的必须咬紧牙关,从事剧本创作八年,最高产的是2012年,整年六个演出,包括《春眠》、《你变了于是我》、改编自黄碧云的《懒惰》、改编自宅女小红的《羞昂app》等。其他时候也起码有两三个剧本在手边,要取材,还要写作,偶尔会演出跟导戏。一开始不太敢开价,有机会就接,接过非常低廉的案子,在上百人的场地演十几场,只拿了剧本费三万。最惨的年收入拼拼凑凑加总大概十二万,平均每个月一万块。现在她闯荡出名声,发现非她不可,敢谈价格,偶尔也参加座谈活动或是当评审赚外快。虽然比起其他产业,收入还是很低,但比较可以过有品质的生活。

“一开始那几年接了非常多案子,还是不知道下一餐在哪里。两年前拿到两厅院的驻馆补助,稍微可以自食其力,立刻跟家人说可以不用给我钱。我爸把钱拿去买基金,还是变相资助我,他担心女儿是同性恋没有婚姻,又做剧场,以后不知道该怎么办。”她突然想起这次访问的由来,说:“大家想像中的文青,应该比较拉风吧。”

剧作家的生活很单纯,就是写剧本、讨论、读剧、排练、修稿,偶尔跟朋友吃饭看电影。没有什么物欲,也不做奢侈的支出。唯一的例外是拿到两厅院的驻馆补助时,原本的吸尘器太难用了,她必须跪著吸地,钱一下来,她就去买了一支Dyson。日常最大宗的支出是房租,还有买书看戏。想买衣服的时候,会一口气买一堆黑色t-shirt,一口气采买三年份量的感觉,她懒得在这上面花很多时间,可能就是黑色十件,白色五件,一种马克 · 佐伯格的心情。

她每天都在截稿跟拖稿的循环里,没有时间感,常常不知道今天是星期几,只知道还剩几天截稿。一天二十四小时都在工作,即使没有在排戏,也会想著某一段文字怎么解决,无论在看电影,看书,这些想法都挥之不去。为了省钱,她多半在家自己煮咖啡工作,如果还不是太热,就只吹电风扇,舍不得开冷气。赶稿的时候会煮一锅饭,弄一点菜,持续闭关一个礼拜。由于去年生病,对蓝光过敏造成严重晕眩,她开始在意身体健康,会增加运动的行程。

密集产出已经八年,她说非常疲惫,很想空个半年,什么都不用写。尽管如此,她的行程表一路排满到明年,接下来的九月,描写爱滋跟同志历史的《叛徒马密可能的回忆录》要加演;十月,书写威权历史,扣合性别与政治的《服妖之鉴》也要加演;十二月有改编自易卜生《群鬼》的华人家庭非典伦常版《遥远的东方有一群鬼》。之后会往影视方面发展,创造作品的同时,也企图兼具市场性跟艺术性,她半开玩笑说,希望可以拿金钟跟金马奖。

谈到一半想起了什么,她打开眼前的笔记本,记下零星的点子。说著想休息,还是不断地写。今年她在手掌靠近虎口处,刺了一个钢笔的图腾。问起刺青的意义,她说:“那是伴我一生的东西。”

后记:访问时间是七月初,到了七月二十五号,听闻日日春传来的消息,公娼白兰病逝——在她流离的一生中,失去自由、失去工作、失去猫,最后她终于可以回家,回到她在文萌楼的执业小房间。简莉颖在脸书写了一篇文章以悼念。扶著他人在城市的街巷里行走,视角与经验都是刻进体感的。写作的时刻简莉颖多半使用钢笔,紧紧握著,用力刻写,手上也刺著同样的印记,人与笔早就难以切割,互为血肉。钢笔的笔头如针,文字是针脚,将他人的、自己的、城市的故事,密密缝起,串连,将堆叠出专属于这个时代的记忆。

端似乎是在重新定义文青了 好奇的是大陆曾经烂大街的文青是不是已经被网红吃掉了 就像公知被遗弃一样

@waz 完全說中重點了😂😂

期待簡編劇的影視作品

好看的文章,別致的角度

提到父亲和家庭支持的部分很感触。要带着爱往前走呀

請問大陸用戶如何購買會員

年收入台幣十二萬,你還做文青嗎?

前提是有原生家庭的經濟後盾,那就沒有什麼理由不繼續做文青......@@