在网路时代,古怪的文字我们都见得很多⋯⋯

形式影响内容,然后呢?

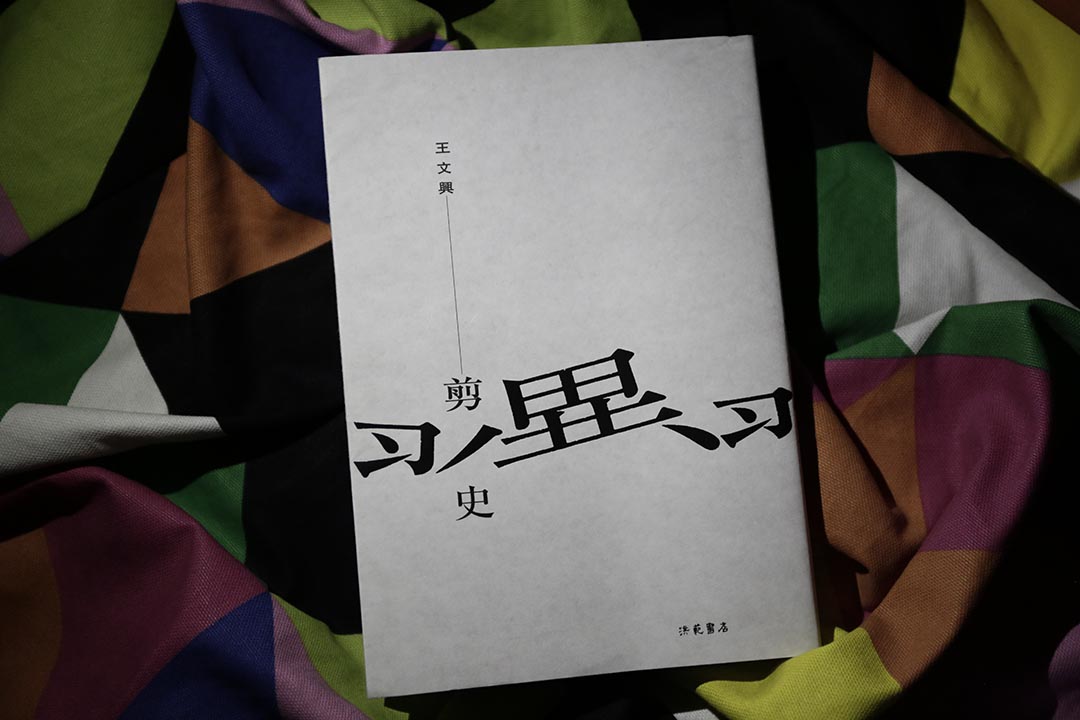

台湾最重要的小说家之一王文兴,出版了新作《剪翼史》。这是他的第三本小说,如同之前的每一部,出版商大力强调“耗费十数年完成此书”,以其缓慢的写作速度和诡异的文字特征作为行销重点。确实,从《家变》、《背海的人》到《剪翼史》,王文兴的小说如其所宣称的,一直在抵抗“流利的白话文”。

但《剪翼史》的出版,距离1976年震惊文坛的《家变》已四十年了。令人尴尬的是,经过漫长时光的洗刷,现今的社会与文学脉络已与当年全然不同。如今读来,《家变》仍然诘屈聱牙,但那种文字营为不会有什么震慑效果了——在网路时代,古怪的文字我们都见得很多。而翻开《剪翼史》,虽然文字的特征与《家变》有显著的差异,看似更加“实验性”,但细读之下,我们会发现王文兴基本上是原地踏步甚至是退步的。当初时的震撼过去,我们再读王文兴的作品,调度上、思想上、内容上的贫弱,就成为无法回避的硬伤了。

由于《剪翼史》文字的特征过于奇特,很难直接抄录,因此我们以截图的方式,让尚未读过此书的读者对此书文字有个印象,以便利后文的讨论。下图一为原文的第193页,接近小说尾声处:

在上图,我们大致可以看到《剪翼史》当中最常见的几种文字变造模式。综观全书,这部小说大概有以下七种比较脱离日常文字习惯的写法:

1.大量使用标点、空格或破折号来强迫断句。 (如图所示)

2.把中文字写成注音符号。(如图中“ㄐㄩㄣ”)

3.改造标点符号。(如图中第五行末尾,改造破折号)

4.改变某些字的读音,改变其四声。这通常会配合2.一起用。(比如100页,将“课”写成轻声“ㄎㄜ˙”,原读音应为四声“ㄎㄜˋ”)

5.故意换字,自造新词,比如不讲“隐瞒”而讲“隐遮”。

6.故意换字,形成“可以理解的错字”,比如把“平常”变成“平长”。

7.变造句型,故意让某些词语重叠出现。(如图中倒数第二行,“约畧”和“约莫”一般只会留下一个)

面对这些文字变造的手段,有基本阅读经验的读者,首先浮现脑中的问题一定是:这样写的用意为何?

在文学阅读中,“形式能够影响内容”,或者“形式就是内容的一部分”这样的观念已是老生常谈。这也是王文兴在作品面对批评时,最核心的回应思路。比如在著名的《家变》自序当中,他写道:“《家变》可以撇开别的不谈,只看文字⋯⋯我相信拿开了《家变》的文字,《家变》便不复是《家变》。就好像去除掉红玫瑰的红色,玫瑰便不复是玫瑰了。”这样的说法,理论上是没错的。当我们用不同的形式——不管是句法、字词、节奏,或任何文字调度——来处理同一内容时,会产生完全不一样的效果。可以说,文学创作者追求的,大部份都是这种“不一样的效果”,这让人类生活中有限的题材可以不断衍伸出无穷尽的文学作品。

文学阅读最理想的情况是:作家写出了具有巧妙形式的作品,而读者也有同等的理解能力,能够看出精妙之处。但这两端的沟通,通常不会那么顺遂——作家可能没写好,但被误以为别出心裁;读者也可能想太多或想太少,没能理解作品真正的状态。

然而,当我们要认真评价一部文学作品时,只停在上述观念当中是不够的。形式确实是内容的一部分,但我们要进一步追问的是:此一作品的形式是好的吗?有特出的美学价值吗?是否超出了他个人、甚或是文学史累积至今的成就?

所以,王文兴的回应看似冠冕堂皇,实则什么也没有说。“拿开了《家变》的文字,《家变》便不复是《家变》”,这句话是对的,但并未触及真正的关节处:那为什么《家变》非得是《家变》现在的样子呢?这部小说的形式,是否真的对作品的整体成就有所助益?从逻辑上来说,“《家变》是《家变》”并不涉及价值判断,因为如其所是的结果,可能是成就一部好作品,也可能成就一部烂作品。可惜的是,过往的研究者和文学读者,往往太轻易就被这样的答案唬弄过去,以至于少有人做更进一步的追究,实际去衡量其形式、其美学上的效果。

而我们正是要用这种标准,来检核《剪翼史》的表现。

《家变六讲》讲不清楚的

我们可以想像,文学阅读最理想的情况是:作家写出了具有巧妙形式的作品,而读者也有同等的理解能力,能够看出精妙之处。但这两端的沟通,通常不会那么顺遂——作家可能没写好,但被误以为别出心裁;读者也可能想太多或想太少,没能理解作品真正的状态。由于王文兴小说的形式变造,往往没有太多前例可循;而其变造的方式也过于奇诡(如果不说是任性的话),因此读者能够自行理解王文兴美学意图的可能性极低。因此,我想借助王文兴对自己的作品进行的分析,试着归纳出他自己的思路,以此作为进入文本的钥匙。

最重要的线索,当然是2009年出版的《家变六讲》。这本书记录了2007年5、6月间,六场王文兴在中央大学主讲的座谈会。一如既往,王文兴在这本厚达三百页的,扣除他人发言应当还有一百五十多页的书籍当中,仅仅讲解了三、四千字的《家变》小说原文。样本虽嫌太少,但已可以从中看到一些思路,及局限。

首先,跟许多人印象不同的是,这本王文兴“细读”自己作品的书,并没有真的在解释读者最关心、他也宣称自己最重视的事:为何会那样使用“文字”?颇有点避重就轻的,他花更多的力气在谈的其实是“调度”。比如第一讲花了很长的时间,在讲解主角所居的日式房屋。第二讲主要在谈角色的反应,及其应对的情绪。第三讲则花了很多力气在谈“为何餐桌上是那两道菜”,诸如此类。这些东西不是没有价值,但却只是小说家几乎都会的基本功而已,并不是王文兴的特出之处——写实地描绘一栋日式房子很重要,但这是每一个要写相关题材的小说家都能做到的。

所谓王文兴对文字的讲究,其实是集中在音乐性上的,他强调节奏、声音,虽然从未好好解释为什么是这个节奏、这个声音。然而比较宽容地理解,我们大致还是可以从他的作品当中,感受到一种王文兴的腔调。

更别说有的地方,王文兴心目中的调度目标诡异莫名,比如第六讲当中,他描写了范晔一边沉思一边“低颈刷牙”,然后问大家这个动作与前后文的关联。接下来整整四页,在场的中文系师生们努力地猜测此一动作可能的象征意涵,王文兴都不满意。最终他的答案是:这代表前一个段落里,范晔有一个没写出来的动作,就是挤牙膏。然后也不知道为什么,他认为这让刷牙的动作有一个承上启下的功能,使下段比上段重要。

真是谢谢你告诉我。原来刷牙之前一段要挤牙膏啊,我都没想到呢。

无论如何,读者好奇的并不是这些调度,而是为何用那些不常见的字词、句型来描述?幸好,在六次座谈中,有不少与会者并未被转移焦点,还是问了几处特殊的用字。然而,王文兴的回答非常令人失望,完全戳破了一般人对他字斟句酌、慎重选词的想像。

比如第二讲,易鹏教授问到小说开头,有句描写叙事者的母亲:“她白棉似的细发下忧伤的眼睛注望过来。”此处为何不是“忧郁”而是“忧伤”?毕竟眼前的情况是父亲失去踪影,又不是已经确证死亡,感到“忧郁”可以理解,“忧伤”似乎下手太重了。王文兴的回应是:“我写忧伤的时候,其实我的本意是忧虑。⋯⋯我用忧虑的时候,那个声音有一点刺耳,所以我就让它改成一个平声字。”(p.86)从这个回答看起来,我们可以发现,王文兴对于“声音”的要求,远高于“意义精准”的要求,以至于“忧虑”和“忧伤”两个词义全然不同的词,竟然可以粗率混用。作家有创造性误用并没有关系,但在缺乏其他线索支持之下,读者如何能理解这个奇怪的等式?

在第五讲,洪珊慧教授问了两处细节,一处是王文兴描写梦境的段落有“在桌灯罩里”一句,无法确定在桌灯罩里的,是人还是衣物?另一处是“数年前离开台北上高雄去的”,其中“上”字与惯用的“北上南下”相反。前者王文兴的回答是“的确是可以两种读法⋯⋯读的人需要选择,选择一个比较合理的解释”。但此处既是梦境,前段王文兴自己也自承有数段超现实的细节,如何确定读者能选到他心目中的“合理”解释?而“上”字的用法,在王文兴的理解里,则是同于“上哪去”的用法,但他仍然没办法很好地解释为什么他的理解更合理,只是否决了康来新教授建议的“到”,认为“声音恐怕还是太重了点”。(p.265-266)同一讲当中,黄恕宁教授询问“室内他睡着的黑暗无亮”句法为何如此不合常规,王文兴的解释是:这是英文句法和文言文句法,原因是“这一句字数只能限这么多”。(p.261-262)

这样一路看下来,我们会得到一个印象:所谓王文兴对文字的讲究,其实是集中在音乐性上的,他强调节奏、声音,虽然从未好好解释为什么是这个节奏、这个声音。然而比较宽容地理解,我们大致还是可以从他的作品当中,感受到一种王文兴的腔调。(此一腔调好不好又是另外一回事)但惊人的是,王文兴虽然在乎音乐性,但他对文字发音的掌握,却常常犯下低级的错误。比如一片“狼藉”,他一直念成狼“借”;数字“卅”和“廿”,他一直念成“三十”和“二十”(一个中文字为何会有两个音节⋯⋯)。最离谱的是,就连主角“范晔”,他也一直念成范“华”。而在这一系列的座谈会当中,由于屡屡发出让人震惊的错音,王文兴终于在末尾时抗议了:“我是因错就错。有时候实在想抗议,怎么一个字就是规定那个发音呢?”错字确实不是大问题,但如果他一直带着错误的预设来构思“音乐性”,那就真不能责怪读者无法精准理解他的小说了;谁知道你从一开始就想错了哪几个字?

我们可以暂且不挑战他赖皮的抗议方式,但从中可以看到王文兴的思路与读者之间的接轨有多么困难。他称小说家“横征暴敛”,要求读者细读、慢读才能逼近小说的“真相”。但在他自己的分析示范中,所谓“真相”,也不过就是非常普通的写实要求:房子写得像房子,人物的情感有表达出来。如果小说只有这样的可能性,人们何必阅读呢?好好过日子也就是了,现实生活中的每一件事都如其所是,比写实还写实。并且,他自己的标准如此飘忽、不成体系,有时强调用字精准、有时又能“因错就错”,那不管读者如何认真细读,恐怕都是徒劳。认为读者花了偌大的力气,就会得到“真相”,这恐怕是王文兴的过度自恋了。读者真的没有责任去猜测你那既无深刻价值,又无一致逻辑的心思。

《剪翼史》:重新发明车轮的尴尬

在上述准备之后,我们可以回到《剪翼史》了。从这样一路看来,我们大致上可以理解书中的几处做法。比如说,我们大概可以理解,在三十年后终于发现自己念错很多字之后,《剪翼史》更大量地把文字换成注音符号,多少是为了避免读者理解上的误差。有些段落是留音不留字,如将“似乎”写作“ㄙˋ ㄏㄨ”;有些地方则是趁机改了读音,表明王文兴坚持的腔调,如将“着急”写成“ㄓㄨㄛ ㄐㄧˊ”,将“某某曰”写成“某某ㄩㄝˋ”。其读音修改的理由,有部分应是为了语气(呈现焦虑、愤怒等情绪下,发音的异变),有部分则显然是为了模仿外省人的腔调。

根据王文兴近日访谈中的说法,他认为以注音符号代替文字,还有一个功能是“要减弱『字』的视觉形象,为读者带来更多音韵与节奏感。”从中我们可以看到,王文兴显然跟大多数台湾读者的感觉是脱节的。当你选用注音符号时,这个符号的效果并不会只有“音韵与节奏感”而已。首先,它会拖慢读者的阅读速度,因为读者在字流之中必须突然“切换频道”。其次,注音符号是台湾所有学童初入小学时,所学的第一套标音系统,而这套标音系统只在七、八岁的年段上会单独出现,一升上更高年级之后,注音符号都会排印成跟在中文字右侧的辅助标音。所以当注音符号单独出现在文本当中时,很可能会有一个王文兴不想要的效果,就是声腔的“幼体化”——我没有做过正式的读者反应调查,但我阅读时,只要遇到纯注音,脑袋就会不自觉切换成童音。最后,王文兴显然并不上网,他不晓得的是,在过去十多年的网路发展中,“注音文”曾经是流行于国中小学生的特殊风格,以注音的声母取代中文字,比如“我的”写成“我ㄉ”。由于使用者群体年纪较小,这种标记方式也会跟比较稚幼的文字风格联系起来。

因此,王文兴可能不想要但又不能不要的后果是:《剪翼史》当中大量的注音,会造成一种缓慢的幼儿腔调。但偏偏小说的叙事者,是一名逐渐迈入老年的中文系教授,这不会是合适的腔调。

由此我们可以看到王文兴文学观点中的致命伤。他预设了读者对文字的读解,是存在于一个非常严格的狭窄空间当中,所以当他使用某些文字,读者就“应该”能够读出这些文字背后的意涵,读不出来只是因为不够细、不够慢。这种观点,最大的问题是没有“历史地”理解读者——读者群体,其实是一直在变化中的。每一代的读者,都有不同的养成背景,自然会形成相异的诠释框架和美学理解。王文兴假设了一群不变的读者,假设了一种不变的“真相”、不变的“方法”,在1976年以降的十数年内或许还能运行一阵。毕竟那一代还有不少人是和他一起成长的,养成背景近似。但随着政治环境和媒介环境的剧烈改变,2016年的读者与1976年的王文兴的距离,可能远比1976年的王文兴和1866年的杜斯妥也夫斯基的距离还远了。开头我们提到王文兴的小说不再能让人震撼,恰是因为王文兴几乎没变,但除了他以外整个世界都变了。

最令人尴尬的,是王文兴在这篇小说用得最多的技巧:大量使用标点、空格或破折号来强迫断句。在整本小说当中,基本只有两行字没有超乎寻常的断句,一处在46页,一处在154页。在其他的段落里,几乎都是:“他——不打算,留下,共席午餐,他拟 先回 所住的旅馆,——简单的小食,⋯⋯”(p.155)这样令人烦躁的句型,很难看出什么了不起的效果。在小说创作的常识中,这种方式可以拖慢读者的阅读节奏,但拖慢节奏是要付出代价的,你必须让读者慢得有价值,知道此处有特殊的意涵,值得停留。但《剪翼史》的故事本身就单薄无聊,中间的许多过程更只是琐碎的学者生活描写,毫无深意可言,这样的节奏只是浪费读者心神。最宽容的理解方式也许是,这种句型是在模仿叙事者患病之后,说话和思考速度严重减缓的状态;但这种说法也很难说得通——因为里面每个角色都是这样说话的。

再一次,王文兴的这种断句方式,对于当代读者来说完全称不上创新。只要任何台湾人的脸书或Line帐号当中,加入20位50岁以上的长辈,很自然就可以天天看到《剪翼史》式的留言。这些留言多半以删节号、空格、连续不断的逗号来断句,且断句的节奏十分琐碎。这种写法一方面是因为长辈对电脑或手机介面不熟悉,以致无法用很顺畅的思路在网路上书写;一方面也是过去的语文教育实在太差,加上生活中也没有太多需要书写文字的经验,突然进入需要频繁使用文字沟通的网路时代,因此显露出疏于练习的粗劣感。

试举一例:

浅见,建 议—— 麦当劳,取——消——,儿童,游乐区,或 将 其 移 至 ㄏㄨˋㄨㄞˋ。因——部,分,家长,放 任,孩童——大声吵闹,影响 他人用 餐。店家,亦——为难——。

若我说这是出自于《剪翼史》的文字,也不会有太多人感到怀疑吧。但这段文字,其实是来自台湾最近很红的脸书粉丝专页“财哥专业槟榔”,我只是把原文的删节号改成破折号、逗号和空格而已。读者在这里,面对的是无可回避的判断:如果我们的标准要一致,就很难欺骗自己说,《剪翼史》的文字比“财哥专业槟榔”或其他的长辈高明到哪里去,因为其物理组成的特征是相同的。而更令人尴尬的是,《剪翼史》是王文兴出尽全力经营的结果,但“财哥专业槟榔”却显然只是一派轻松地谐拟,最后写出来的成果竟然是一样的。相较之下,《家变》或《背海的人》虽然在文学史上也被高估,但起码还是在经营“文字”本身,《剪翼史》则已经完全不相信文字了,所有的精力都花在诡异莫名的断句符号上。这未免太便宜了。

阅读至此,我突然觉得前面的注音符号使用非常的有道理,没错,这个故事就是要用这么幼稚的声腔来讲,这整个中文系里面大概没有哪个角色的心智年龄是超过12岁的。

在失去了“形式”或“文字”的依恃之后,《剪翼史》的弱点就暴露无遗了。这篇小说描写某位中文系老教授的后半生,基本上只有“患病”、“内斗”、“离婚”、“信教”、“退休”等情节,大约在十个左右。出版商在书介中写的“云谲波诡的半生困顿”不知到底诡谲在哪里,我们只会看到一名大学教授每天在想着上课不要晕倒、不想接那个研讨会、不想写这篇论文。而结尾露出了长年以来叙事者被系主任一派陷害的阴谋,理应是全书最高潮之处。但此阴谋是“系主任连年指使系办行政人员,窜改叙事者班上学生的成绩,好破坏他在学生间的声望”。阅读至此,我突然觉得前面的注音符号使用非常的有道理,没错,这个故事就是要用这么幼稚的声腔来讲,这整个中文系里面大概没有哪个角色的心智年龄是超过12岁的。这样的情节,就算穿插了看似崇高的宗教信仰元素,大概也不可能有多余的“意义”可以榨出来,不管用什么形式、什么文字都一样,没有的东西就是没有。

综上所述,当代读者阅读《剪翼史》,看到的恐怕不只是十多年来,王文兴的闭门造车而已。无论从形式还是内容来看,这都只是再一次证明了某一时代早已远去,不管多少“耗费十数年”的咒语都没办法再召唤回来了。读者如果还有震惊,那绝不会是现代主义带来的那种震惊,而会是:天啊,你花了这么久的时间,竟然只是重新发明了车轮。

而且还是三角形的。

首先感到不解的是,这篇遣词浮皮潦草、探讨缺乏深度的书评(姑且叫书评吧)居然出现于端传媒。文章作者一再强调所谓“时代性”和“读者距离”,不断站在平民主义取向上,发出断言式的价值判断。又借出版营销术语和网络语言来否定原书价值。通篇下来,似乎作者既不深谙古代汉语之意韵,又对现代主义肤浅的判定展露无疑,更不用谈一针见血似的温柔敦厚了。只刮了阵网络世代的风,海面实涟漪未起。

其實我還滿支持這個世界上有這樣形式主義的作品產出,覺得稱之為「退步」可能有點過於主觀。

還有注音文在現今網路世界的效果,可能和朱文中敘述的有很大的差異,並不單單只有「幼體化」的作用。我周遭很多大學、研究所的同儕仍在勤奮的使用注音文;在日本漫畫中也常常有讀音、文字有落差的手法出現,翻譯成中文時就常常會使用注音來表現這個效果。

我認為朱宥勳先生沒有理解到王文興《剪翼史》潛在的幾個層積:1.如果說文學形式能配合內容主角起伏的話,那朱文也全然沒能進入精神分析式地對老教授的所有退行、闢路和官能症進行逼近,反而幼稚化變成了道德判斷,但,嬰孩牙牙學語之前和老者支烏其詞之後,反而才是探觸到真正語言的所在。2.況且,這些頓ㄉㄟ的趨力已然不能用印刷體表達,在這個意義上,《剪翼史》是在王文興「寫壞」的幾張桌子(不只是筆壞,更不是文章壞)就完成的,印刷體可能只是以鉛體聞名的洪範屈於王文興下風摹仿其寫作殘跡,這儼然是視覺作品了,而不能只用說故事的文學性來要求。3.再說,音樂性,有調性、流暢而無間差,這一定不是王文興的版本,王的版本是破調、甚至反過分輕易的意識流,而且是不斷製作差距,正如王文興《剪翼史》自序所說的只差巨樓深坑和微高草花的對位沒寫到了。如果論者認為文學語言真如車輪一般只須發明一次就不用再發明,那他就去開車聊天就好了⋯⋯暫筆於此

朱切的點不錯,但王用這樣的文字,想表示的是現代社會不安與內心欠缺。比如,長鏡頭語言的乏味,對照的是影中人空虛寂寞心靈。與其說王發明三角車輪,不如說,他展現了現代人心靈如同三角車輪般的惶惶不安。

文學作品好像都很詰屈聱牙,不過竟然有如此極端的作品,長見識了

綜觀這位作者之前在此發表的系列文章,其迫不及待的去中心化意圖昭然若揭,但是去中心化之後呢?如此強烈惡毒(如果寬容一點的說,孜孜不倦?)的攻擊華文文壇的前輩,背後的用心和隨之而來的效果究竟是什麼?啊不就是你好棒棒而已。對照王德威先生一針見血裡的溫柔敦厚,其中高下真不可以以百里計啊。