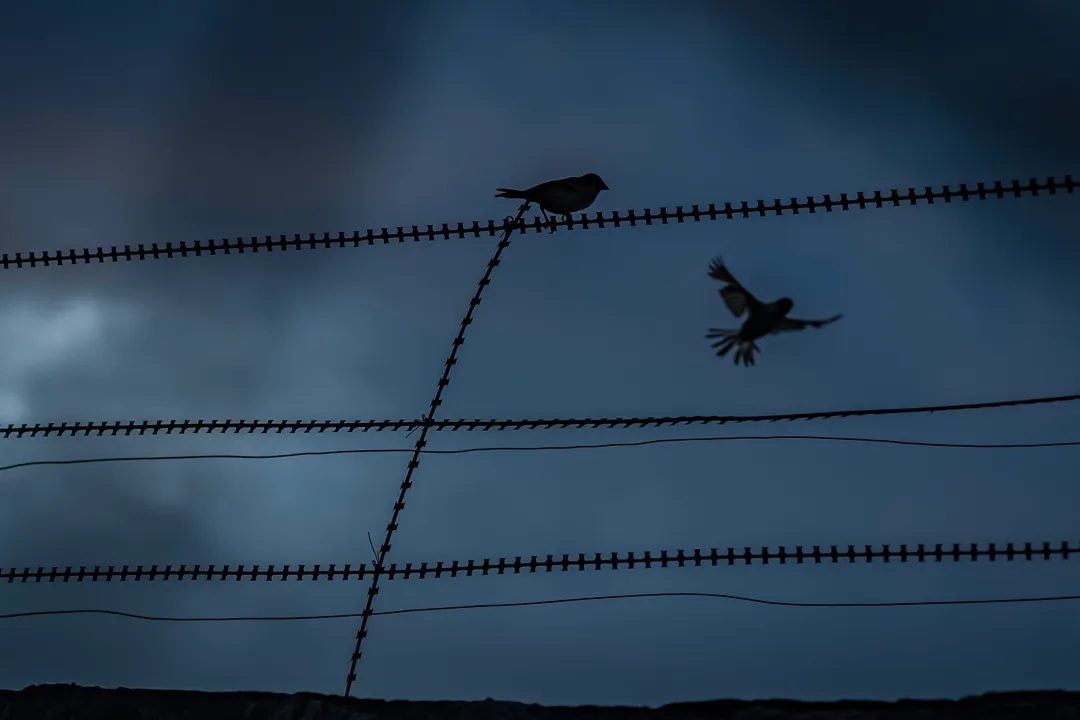

有阵子,六十多岁的张介能时常失眠,夜半开车四处游荡。高屏山区产业道路蜿蜒,吊桥下潺潺水流声时常伴他入睡。偶尔张介能会到望高寮,记起身为地科老师的妻子告诉他,灰秃的山陵,是类似月世界的恶地地形。黎明将至,他怀抱装有妻子衣物的花色布包,看著月亮沉入西边。

十一年前,张介能的妻子在高雄一处市场遭人随机跟踪杀害。曾获得师铎奖的她,甫走过五年抗癌历程,事发前三天,才结束与合唱团为收留机构举办的募款公演。

“闭著眼睛,有时候是一团黑,有时候是一团白,然后渐渐扩大。”

张介能是第一个赶到妻子遇害现场的人。往后的日子,他无法止住懊悔,怪罪自己曾称赞妻子的厨艺,使她为了准备料理而驱车前往市场。巨大杂讯充斥昼夜,张介能深怕继续闭著双眼,便会迎来爆炸。医师告诉被诊断出忧郁与躁郁的他,无论黑或白,一旦爆炸,就是失去理智的时候。

诉讼多时,法院五度判处加害人死刑,但2024年5月,更四审改判无期徒刑。同年9月,宪法法庭做出“宪判字第8号”释宪,为判死设下“情节最重大”、“法官一致决”等条件。社会舆论交锋之际,法官驳回张介能的上诉,案件以无期徒刑定谳。

判决书上的定论,于午夜梦回反复侵蚀张介能的身心。此期间,何谓“情节最严重”的争论始终未歇。2025年1月,死刑释宪后,枪声响起。死囚黄麟凯被枪决,成为近五年首位伏法的死刑犯。

得知消息当下,时代力量党主席王婉谕记得,党部内气氛低靡。她不明白为什么是这个时间、这个人;从犯罪被害人家属到投入体制改革,多年来的疑问始终没有被解答:“政府除了判决、执行死刑外,如何告诉我们,社会正在往一个更好的方向去?”

当制度制造伤口

2016年,内湖随机杀人事件中,年仅四岁的女童“小灯泡”在放学路上遇害,引发轩然大波,随后几天也接连发生随机犯案,且犯案人被指出曾患有精神疾病史,舆论使政府拟定修正《精神卫生法》相关法案。

被害女童母亲王婉谕,当时即呼吁社会保持冷静。然而庭审现场,法官询问她对量刑看法的瞬间,她却感受到国家的失职与荒谬。

“要被害人回答这种问题,我觉得很不适当,”令王婉谕困惑的,是国家并没有告诉她,未来如何让她和孩子安全。一路以来,她看见死刑似乎成为社会的唯一慰藉,所有复杂成因与未尽责任,都被简化成非黑即白的结论:“政府有太多事可以做了,却只决定要不要死刑。”

悲剧初始,司法程序之外唯一伸出援手的,是“犯罪被害人保护协会”(犯保协会)。犯保协会为法务部于1999年,依据《犯罪被害人保护法》成立的犯罪被害人保护服务专责机构,旨在协助被害人或其遗属重建生活。

他们在第一时间协助处理被害人补偿金事宜,并提供心理咨商。然而,王婉谕却感受到“形式化”的关怀,协会的量能不足,也导致她的种种疑虑无法得到解答。

如此困境,或许正是犯保协会草创时期的缩影。

在协会服务超过二十年的副执行长尤仁杰,1999年从社工系毕业后,进到台中分会。办事处内只有一张桌子,长官交办一叠资料,要他自行摸索运作细节。

尤仁杰坦言,当时的《犯罪被害人保护法》架构并不完备,整部法律几乎集中在“犯罪被害补偿金”的设计,服务破碎而短暂:“这笔钱只针对死亡或重伤两种案件,跟地检署申请完一次性补偿金后,就结束了。”

2009年,《犯保法》第一次大幅修法,服务对象从死亡、重伤扩及家暴、性侵、儿少、人口贩运等六类。尤仁杰解释,后四者因各自有主责机关,犯保协会多为支援各县市政府服务;而“死亡”与“重伤”两类案件,没有其他上位法律负责,便成为《犯保法》的核心服务对象。

协会接收的“死亡”和“重伤”案件中,近八成为车祸、工安意外等事故,杀人案件则平均落在一年130到150件。案件量随之增加,各县市分会人力却仅从两人增加至三人,仍需依靠大量志工支撑。专业人不足才因而衍生问题。

案件诉讼进程中,王婉谕渴望了解加害人的犯案成因,在律师建议下,她申请了“修复式司法”。(编按:修复式司法(Restorative Justice)旨在透过对话过程,使犯罪被害人与加害人有机会相互理解、疗愈伤痛并重建信任。)“我很希望知道他的生命史,或他的父母怎么想、这个社会如何看待他,对我来说或许是一种修复。”

然而,从旁协助的犯保协会志工,未能理解王婉谕选择此路的意义,尽管出于善意和保护,处理方向却与她的期待落差甚大。面对修复无疾而终,王婉谕坦言:“即便我们愿意等待、愿意慢慢找方法,还是带著满满的疑惑被结案。”

身为犯罪被害者家属,王婉谕体悟到了人民与司法的遥远距离;犯罪被害人在司法上地位薄弱,司法系统不仅无法给予慰藉,反成为二次伤害。

小灯泡案件最终以无期徒刑定谳。法院认定,加害者虽由于精神疾病犯下罪行,然经适当治疗后,仍有改善病情之可能性;并指出相关机关应修补社会安全网的破损,降低精神障碍或心智缺陷者的再犯可能和社会风险。

随后,王婉谕在脸书写下:“希望司法单位能够正视犯人的处遇,达到真正的矫正效果,不该由全民承担再犯风险。”字里行间,是从个人伤痛走向公共安全的思维转变。

追求正义的路上

2023年,《犯保法》全文修正,更名为《犯罪被害人权益保障法》,服务对象正式扩及其家属。随著修法,犯保协会的预算与人力同步扩编,过去属于“计划型”的服务,如法律协助、心理辅导等,正式上升至“法律层级”。尤仁杰表示,这意味著国家对被害人的保障,从恩惠性的补助,走向权利性的赋予。

如今新进人员已超过资深同仁,协会也重新盘点各县市分会的业务量、调整相应的人力配置。尤仁杰形容,现在是组织转型与磨合的重要时期,如何将法律的温暖意旨,透过第一线人员的专业传递出去,是协会当前最大挑战。

从1999年到2016年在台中第一线服务,尤仁杰亲自接触近三千位犯罪被害人。他深知家属面对司法程序的茫然与恐惧,甚至会怀疑检察官收钱吃案。因此,协会最重要的工作之一,是向当事人说明完整的司法流程,一步步陪伴他们走过侦查、鉴定、开庭到起诉的每个环节。“我们会让当事人知道,虽然程序不会马上有结果,但下一阶段可能遇到什么情况,都会有人协助。”

尤仁杰坦言,接触的案件样态多有雷同,十几年来难免感到倦怠。但他时刻提醒自己,对每个家庭而言,这都是生命中第一次、也希望是最后一次的巨大冲击:“如果我们反复说的一句话,能让一个家庭安心、好好入睡,这份工作就是有意义的。”

“他们真的有做到一路相伴。”提起犯保协会,张介能满是感激。事发当下,犯保协会多次致电询问是否需要帮助,分身乏术的张介能直觉是诈骗或急于获取独家的媒体,无暇理会。守灵期间,犯保协会高雄分会偕同检察长前往吊唁,诚意使他卸下心房,相信有人真正愿意给予协助。

尔后几年,张介能搬离旧居、将孩子送出国。他独自面对诉讼,依靠著药物稳定忧郁与躁郁带来的身心状况。期间,犯保协会安排家庭咨商与个人心理咨商,陪伴一家人面对创伤,并鼓励张介能将心路历程书写成册。

张介能记录面对就医、幻听幻觉等过程,同时标记培养出的技能和习惯:电器修缮、衣物缝补、开始能跑完全程马拉松;当节日到来,不免多愁善感的他写下克服方法:逃离、哭、走入团聚的人群。

但总有一段路程,张介能仍得经过事发区域。他会关闭车上音响,静默祷告,至今依然如此。

他坦言,虽不反对修复式正义的概念,目前却仍无法接受修复式司法。

对张介能而言,如果是意外致死,修复或许可能,但加害人尾随、以铁锤多次重击太太头部的残酷行径,他难以释怀:“我不是慈善家,讲原谅绝对很难⋯⋯何况还有‘鳄鱼的眼泪’。”案件审理中,加害人曾写下道歉书。当法官询问张介能是否接受道歉时,他看见一旁上铐的加害人不经意抖脚摇肘,仿佛事不关己:“我认为他根本不在乎,所以我拒绝接受道歉。”

张介能表示,判处加害者死刑是最卑微的请求。即便生活无法回到过去,迟来的正义仍能安慰他受创的心。

这道无法跨越的鸿沟,却是王婉谕当年极力想尝试的路径。在原谅之外,她转而寻求理解,关于一个生命何以走向崩坏、哪些环节造就了如此后果。

一个因加害者毫无悔意而拒绝,一个因支持系统不够专业而失败。台湾司法实践“修复”的道路,仍漫漫无期。2024年,宪法法庭审理死刑是否违宪言词辩论当天,犯保协会当庭提交的专家意见书中,根据问卷调查,高达96.7%的故意犯罪致死案被害家属赞成死刑。

尤仁杰表示,死刑存废是一种价值选择,双方论据都有其道理。萦绕他心头许久的问题是:“一个人为什么认为死刑应该存在或废除?”他推测,或许因民众生活中诸多问题无法透过合理管道解决,当事人认为公义无法被伸张,便会失去对国家制度的信任,而死刑成为最后、也是最直观的出口。

“无论台湾要不要废除死刑,犯罪被害人保护都是必要的。”废死联盟执行长林欣怡在贴著冤案抢救海报的办公室内,说出与尤仁杰相同的字句。她已经习惯每次讨论死刑议题时遭致的谩骂,却仍没习惯政府在此议题上的反复。

林欣怡表示,废死联盟也痛恨犯罪,认为犯错的人应受到惩罚与相应的协助:“最严重的犯罪需要受到最严厉的刑罚,但这个刑罚不是死刑。我们不能给政府这个权力。”她强调,废死联盟并非站在大众对立面,只是对刑法的选择不同。

“人都有报复、攻击性、毁灭冲动。”中研院民族学研究所副研究员彭仁郁,以精神分析专业背景指出,毁灭冲动背后,其实是极致的恐惧。她表示,一般人与杀人犯最大的差别,在于不必把毁灭冲动逼到极致而能避免行动:“问题是,我们怎么处理自己的恐惧?这些悲痛、不正义的情绪该往哪里去?”

对彭仁郁而言,杀人无法解决问题,只是暂时的“acting out”(情绪外化):“比方被打一拳后打回去,这是本能反应。但接下来要思考,这个人为什么打我?如果大家都彼此打人,社会不是很可怕吗?”她指出,为了避免暴力冲动的循环,必须将情绪外化做“象征化”的处理,厘清事件的源头和脉络,思考如何减少打人、杀人发生,进一步打造更健全的制度。

尤仁杰表示,犯保协会作为财团法人组织,虽无法改变司法制度,但透过提供法律协助、陪伴走过诉讼历程并向政策制定者反映被害人心声,尽可能在每一道程序环节中,协助被害人伸张权益。

近年,犯保协会另辟蹊径,为家属开设手作面包、香皂等课程,与企业合作举办摆摊活动。“一个人会感到安慰或正义得到伸张,绝对不会只有一条路线。”尤仁杰说,这一切其实和“心”息息相关。当家属将心力全部投入无法掌握的诉讼时,人生选择可能在无形之中被限缩,而协会希望透过这些活动,为家属创造选择的空间与重心转移的机会。

“如果眼前的面包或手里的香皂,能够让家属继续过未来的日子,就有了存在的价值。”尤仁杰表示,“即便国家没有要讨论死刑存废,我们也要把被害人照顾好。”

死刑释宪后,依旧扣下的板机

为了推动理念,废死联盟积极借镜他国经验,致力于国内外民间组织在犯罪被害人保护、死刑议题上的交流,从对话中寻找可能解方。2016年,废死联盟的“台欧人权法制交流”工作坊在立法院举办,进一步讨论犯罪被害人在资讯接收、司法程序上的权益保护。

时序拉回2000年,台湾迎来首次政党轮替,总统陈水扁公开表示会逐步废除死刑,时任法务部长陈定南也承诺将在任内全力推动。政府的表态,振奋刚毕业没几年的林欣怡。当时她所在的民间司法改革基金会,正在替卢正平反冤案。

然而,2000年9月7日,卢正被执行死刑。那刻起,死刑不再只是林欣怡脑中的名词,她整个身体都被冲击,深刻体会到,无论做什么都无法留住逝去的生命。

2005年,法务部提出“逐步废除死刑”白皮书,筹备“逐步废除死刑研究推动小组”,研拟配套措施及替代方案。当时林欣怡已进到废死联盟,并被聘任为委员,收到的说帖明确写著朝向废死的步骤。2006到2009 年,台湾连续四年未执行死刑。

随后马英九政府上任,于2009年批准“公民与政治权利国际公约(ICCPR)”及“经济社会文化权利国际公约(ICESCR)”(下称两公约),并将之内国法化。ICCPR第6条中以“任何人之生命不得无理剥夺”为原则,希望缔约国往废除死刑方向迈进。隔年,时任法务部长曾勇夫核准枪决四名死刑犯。

2024年,台湾第三次政党轮替,9月20日的“宪判八”结果,林欣怡没有迎来她期盼的台湾废除死刑的宪法时刻。然她仍然看见判决肯认“死刑不能扩张”,必须限缩在最严重的犯罪。

“宪判八要求程序严密、符合法律程序,比较像根据过去的实践确认现状。”林欣怡表示,“虽然我对结果失望,但不觉得天塌下来。”

她指出,就废死联盟对释宪结果的理解,是每一个死刑犯都应该有非常上诉的机会,“无论律师有没有申请要求检察总长提起非常上诉,这都是检察总长的职责。但黄麟凯却在司法救济程序前,被执行死刑。”

2025年4月,法务部公告《执行死刑规则》的修正,死刑犯即使提出非常救济,仍必须在声请获准后才得以不被执行。

法务部公告后,林欣怡的天塌下来了,重砸在身上。对她而言,经过多年法治演变与民间携手学界努力下,执行死刑的规定逐渐变得严格,而今修法方向却反其道而行,更违反宪判八所要求的程序严谨。

“政府一边宣示要废除死刑,却一边签署执行令,把人杀掉。这种矛盾让我非常震惊。”投入倡议25年后,林欣怡看见废死运动走了如此长远的路,来到一处她无法理解的境地。

“国家是一部机器,它不会自己杀人,而是派人去杀人。”彭仁郁表示,废死联盟的核心思考,是如何让适切的刑事制度阻止杀人的循环,然而政府越是执行死刑,越是不负责任:“它只是暂时平息民怨,但这种集体性的情绪,会让我们进入发泄情绪的行动化状态,没有办法思考,也无法修复安全感。”

她进一步以精神分析中的“重复冲动”(repetition compulsion)指出,当社会的群情激愤没有被好好处理,就会埋下恶性循环的伏笔。

彭仁郁强调,死刑议题涵盖重建集体安全的复杂面向,国家却选择便宜行事,阻断了思考和修复。对她而言,社会大众的思考被刻意阻断,即是威权体制的遗绪之一。她认为,集体长期浸淫在不安全感里,使人们习惯以死刑来处理恐惧,对于厘清真相的复杂脉络不感兴趣,更不愿思考真相与自身的关系。

彭仁郁看见死刑议题与转型正义相似的难题,国家的粗暴不仅落在被执行者及其家属,也作用在没有被好好陪伴、经常感到不被尊重的被害人家属身上。

判决落下、国家隐身,谁来接住坠落的人?

张介能现在的生活依旧忙碌,日子被合唱团、佛教修行、学校专班兼课填满,也延续著妻子在世时,担任抗癌服务义工的习惯。他用行程将思念的空隙填满,试图在服务他人中找到新的生命意义。

只是这份努力构筑的日常,仍会在某些时刻瓦解。每年母亲节和其他象征亲人团圆的节日,张介能便会暂时停止活动、退出各式群组。“大家都在庆祝母亲节,我就想到儿女们被迫没有母亲了,会替他们感到难过。”亲朋好友们知道原因后,都有默契地邀请他再回到聊天室。

然而,司法系统不断在张介能身上划出伤口。他对判决的不信任,来自一个又一个程序黑洞。

《刑法》修正案第19条立法理由明指,就犯罪嫌疑人犯案时之精神状态,法院可以专家鉴定之结果为依据。张介能指出,他妻子的案件中,高雄荣总与凯旋医院皆鉴定加害人有再犯可能;到了更四审,加害人却能要求由其指定的屏安医院做再次鉴定,甚至在法官征询量刑意见时,进一步指定法学教授。

“专家是可以被指定的吗?为什么咨询对象是加害人指定?”张介能追问。此外,“宪判字第8号”中明订判处死刑需法官一致决,张介能认为,无期徒刑之判定,也需依照相同逻辑。他依《法院组织法》第106条声请阅览记载法官判决过程和意见的“评议簿”,想知道为何法官们做出无期徒刑的决定,却被法院以“非当事人不得申请阅览”为由驳回。

张介能恍然大悟,为何判决结果从未回应他在补充意见陈述书中的疑问:“我后来才知道,他们根本没理会过我的意见。”他的律师对此也感无奈。法庭紧闭的大门,让他感觉自己像个局外人,只能被动接受一个不被解释的结果。

张介能的追问指向司法的封闭与不透明,而王婉谕的行动,则瞄准了悲剧发生前,早已破洞的社会安全网。

“因为完全看不到国家的作为,所以我自己进来做。”《犯罪被害人权益保障法》修法后,王婉谕持续为《精神卫生法》、社会安全网等议题奔走。对她来说,这是预防伤害再次发生的关键。

“强化社会安全网计划”于2019年上路,希望透过强化社会网络连结成跨体系合作机制,补缝社会安全体系的缺口。第二期计划(2021年到2025年)将服务扩展至司法、教育、劳政、心理卫生等体系,尤其强化心理卫生的预防与照顾策略,期望在设置社区心理卫生中心之外,透过增进家庭照顾功能,降低社区危机事件的冲击。

王婉谕直指核心:“社安网应该是一种观念,不是一个计划。”她认为,社安网的核心在于前端的预防与支持,以避免后端问题发生后补救,政府从“计划”出发,反使社安网的概念被简化。

对她而言,一个理想的“系统”,是从家庭、学校情感教育开始,到卫政、警政、社政、司法、教育各方的无缝串连。目前计划改善方向著重增加社工人力,却未正视台湾社政资源长期不足,人力处于高劳动、高压、低薪的困境,治标不治本:“我们应该思考,如何在前端多做一些什么,不是等到社安网出现状况后,才回头补足社政能量。”

王婉谕曾接获民众陈情,反映心理卫生中心竟要求当事人向她询问资源。她无奈表示,政府建置的心卫中心应成为“入口站”,主动协助、媒合资源,而非将责任推给其他关注此议题的委员。

这份无力感也体现在她的生活里:“我的小孩现在有在看心理咨商师。但国家没有给任何资源,连相关医疗保险都没有,完全要靠我们自己。”

此外,王婉谕也以“旋转门效应”,点出《精神卫生法》的落实困境。

她表示,精神病患在强制住院两、三个月后,状况好转下返回社区,却因缺乏支持机制导致病情恶化,再度被送进医院。“病患不断徘徊在家门与病院之间,正反映出社会安全网仍存在缺口。”她认为,建置“非监所样态”的司法精神病院,并确立分级分流制度,才能真正接住这些坠落的人。

“国家应该让人有机会被好好对待。如果大家可以安居乐业,也许会开始思考死刑之外的选择。”王婉谕坦言,若司法精神病院更健全,或当《精神卫生法》确实落实,“我会比较能理解、比较能接受没有死刑的社会。”

多年来她反复思索:“如果台湾某天终究走向废死,我们如何让大众想像一个没有死刑的社会?”

裂缝中发声

2025年5月,“生命权平等协会”成立记者会上,张介能与多位被害人家属并肩,向大众述说自身遭遇司法案件的漫长过程,与对制度改革的盼望。有的家属戴上口罩、鸭舌帽,语气与隐忍著悲愤,激动之处不免落泪。

从失语走向发声,是张介能在一次次失望中,仍不放弃行动的证明。他期望转化伤痛为力量,改善被害人在法庭上的权益,并为未来可能遭遇相似困境的人,争取更公平的对待。

释宪一周年,对废死联盟来说,是“废死运动”再出发的契机。近期活动宣传里频频出现外星人图像,林欣怡解释,因为废死联盟(Taiwan Alliance to End the Death Penalty,TAEDP)其中的“Alliance”,有时会被误念为“Aliens”,如同在现今台湾氛围下,废死联盟的倡议路线,常被视为外星人般的存在。

“社会有点想把我们排除,贴上外星人标签。那怎么办呢?我就承认我是外星人。”直到最近,林欣怡接受了这个身份。她说即便如此,废死联盟依然伸出触角、放出讯息,努力找到伙伴与社会沟通。林欣怡手机上挂著的,是无数夜晚开会时,边亲手编织的外星人吊饰,蓝色躯体点缀著黄色小花,编号第六。她放下手机,伸出指头做出向外的动作。

对改革的盼望驱动著王婉谕。立委任期内,她一再透过机会与其他委员推动相关修法,也感受到过去因立场不同、不一定能彼此对话的团体,逐渐愿意站出来给予支持。

这一切仍回到事发后,王婉谕希望社会能朝向“共好”思考。她表示,过去大众追求的正义倾向应报式惩罚,许多担忧、焦虑甚至仇恨,多源于对现状的不安和不满。对她而言,如何修复受害家庭、修补事件和彼此之间的裂痕,是前行的重要方向:“直视并理解被害人和加害人的处境,才有机会真正接住一个人。”

即使曾因伤痛想过远走他乡,王婉谕仍选择留在深爱的土地。她将对孩子的思念化为公共行动,投入构筑一个有能力直面伤口、修补创伤的社会:“我确实没办法照顾自己的孩子,但我把这份照顾,延续到了一些人身上。”

埋藏的根自四方延展,在宽阔的土地牵连彼此。风雨之后,光线铺上山陵,雨水渗进深壤,后于幽谷间汇聚,成奔流向前的河。

评论区 0