台积电近年加速海外扩张,赴美国、日本和德国设厂。走出台湾,不只为了政府补贴和更接近客户,或许还有一个关键原因:能源。2024年,台积电在台湾一共用了253亿度电,占全台总用电量8.9%;整个半导体产业,用电达402亿度,占总用电量14.2%。

尽管台湾目前供电充足,但随著 AI 浪潮带动高阶晶片需求,半导体产业正加速成长,也让用电需求大幅攀升。这样的荣景,是几年前想也想不到的。当时,随著尖端晶片的制造成本不断提升,有专家认为企业将缺乏动力升级到三奈米以下的晶片。

然而,2022年底,ChatGPT 横空出世,彻底改变了晶片产业的走向。像 ChatGPT 一类的大型语言模型,其训练和运作都需耗费大量算力。目前看来,AI 对算力需求仿佛没有上限,还需要更多、更小、更先进的高阶晶片,三奈米、二奈米都不够,要进入所谓的“埃米”(angstrom)时代,即台积电正在挑战的 A16 制程(1.6奈米或16埃米)。

在这波 AI 浪潮中,由于台积电的晶圆代工龙头地位,台湾被推上了风头浪尖。今年5月,台湾总统赖清德出席半导体论坛,宣告台湾将成为“人工智慧时代科技发展的支点”。在政府的大力支持下,台湾电力公司(下称“台电”)倾尽全力,满足半导体产业庞大的用电需求。

2024年8月,台电于国家气候变迁对策委员会发表报告,预测到2030年,台湾半导体产业用电量将增加324万千瓦。由于晶圆厂全年24小时不停运转,这个数字约等于284亿度电。和2023年半导体用电量380亿度相比,增幅约75%。

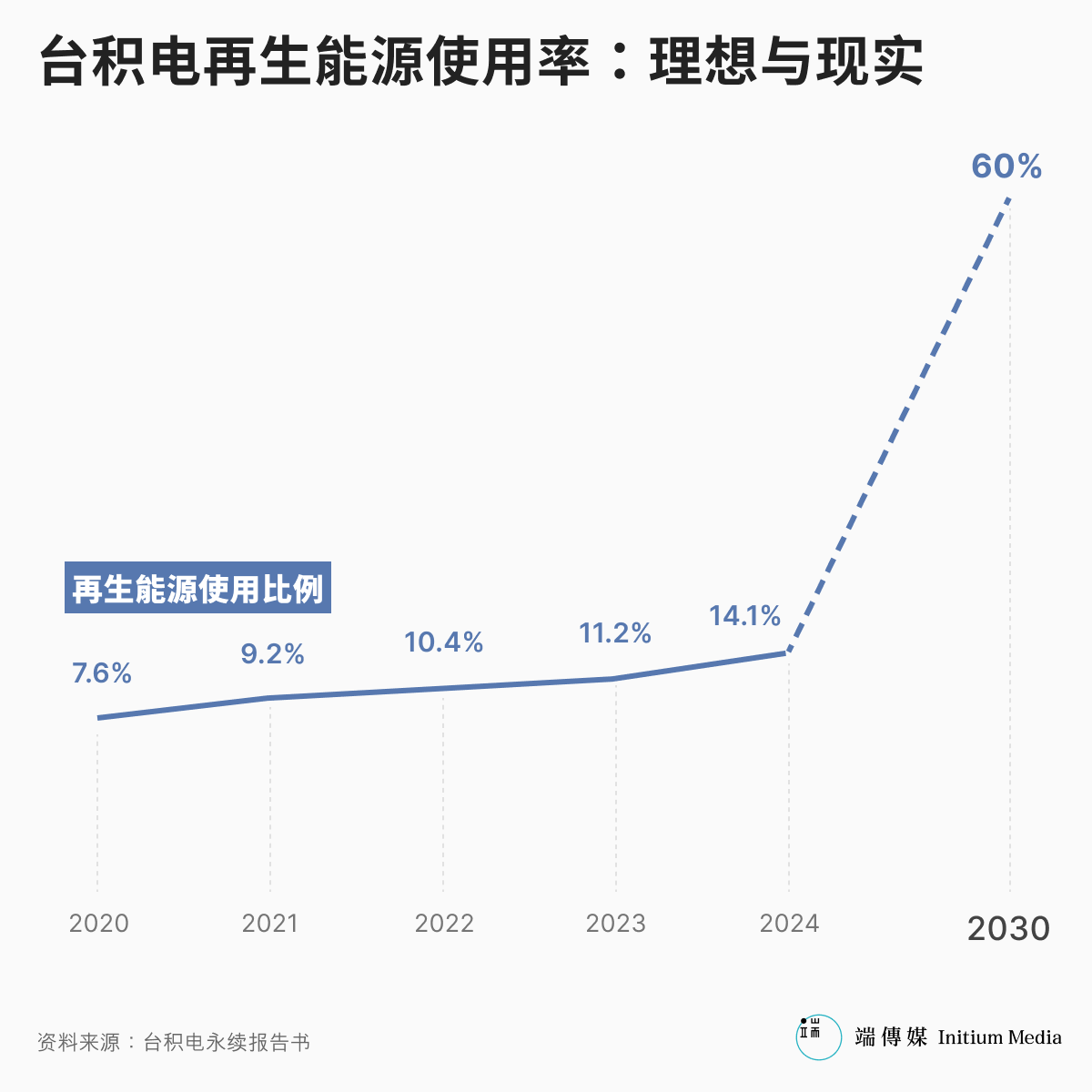

而且,不只要用电,还要用“绿电”。台积电承诺在2030年,全球营运将有60%使用再生能源,这个数字目前只有14%。若台积电2030年的总用电量为400亿度,那就是有240亿度使用再生能源。然而,台湾2023年再生能源总发电量仅340亿度。未来五年,台湾和台积电都必须大幅加快绿能转型的步伐。

由于高阶晶片的战略重要性,台积电长久以来被视为台湾的“护国神山”;但作为代价,台积电在台湾的十余座晶圆厂,也要求这座岛屿以水、电和土地供养。一个台湾,究竟能容纳多少晶圆厂?而当台积电走向世界,又能多大程度解决能源问题?

被 AI “拯救”的摩尔定律

作为一个高耗能、高资本的产业,半导体在数年前并不被看好。专家们曾争论尖端晶片的发展何时会走到尽头,“摩尔定律”何时失效;但人工智能的出现,让这个产业迎来史无前例的繁荣。

所谓的“摩尔定律”,指的是每隔18到24个月,同等面积晶片能容纳的电晶体数量会增加一倍。理论上,这能降低达到相同算力所需的单位成本;然而,随著晶片越做越小、技术难度越来越高,制造过程的耗能也翻倍成长。

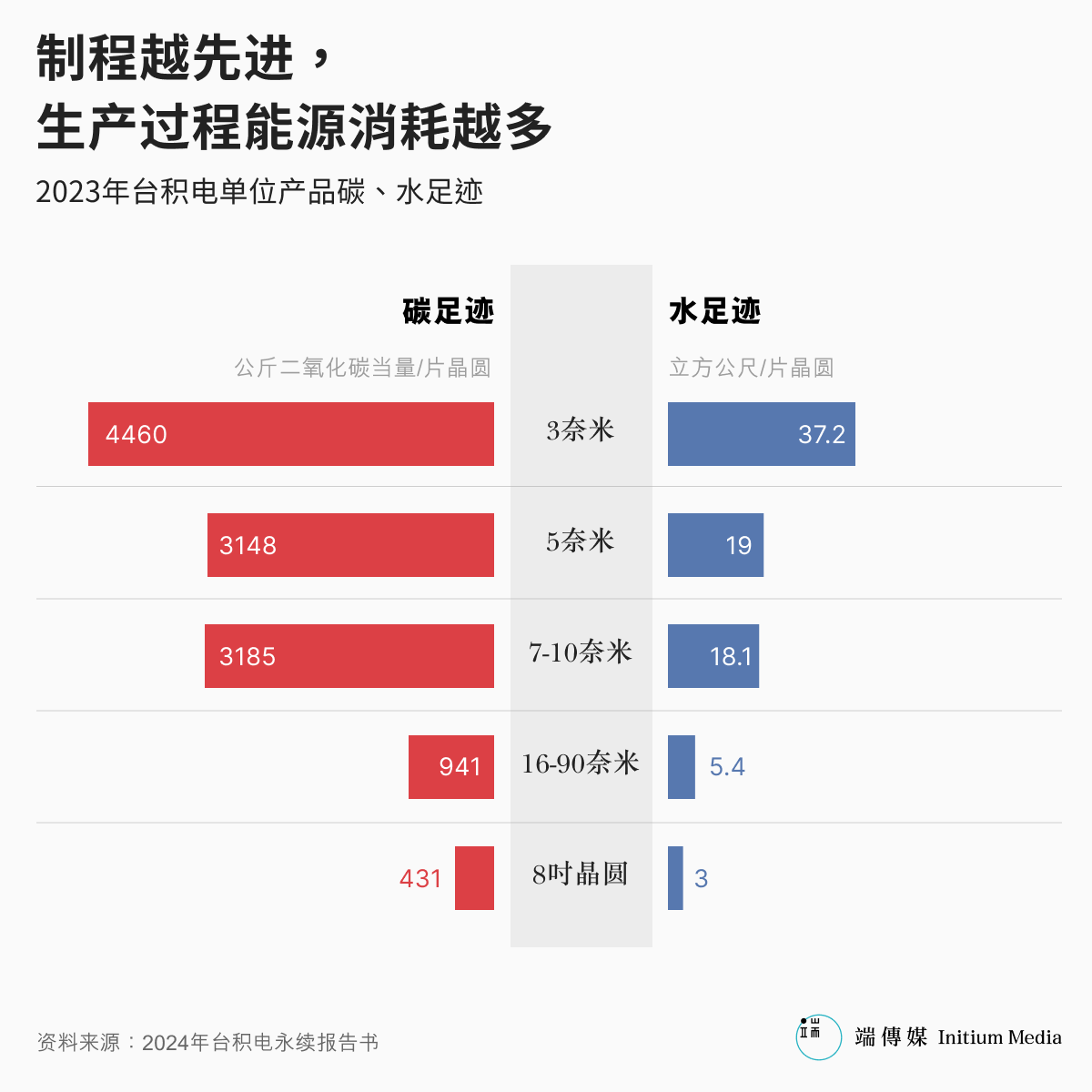

2023年,台积电每制造一片3奈米晶圆,会产生相当于4460公斤二氧化碳的碳排量,消耗37.2立方公尺的水。和上一世代的5奈米晶圆相比,碳足迹增加四成,水足迹增加近一倍。和主要用于90奈米以上成熟制程的8吋晶圆相比,碳足迹超过10倍,水足迹超过12倍。

从2018年的7奈米、2020年的5奈米,到2022年的3奈米,以及将在2025年第四季量产的2奈米,每隔两、三年,台积电最先进制程便会提升一个节点。一般来说,由于技术成熟、良率进步和导入节能措施,各制程节点在量产几年后,单位能耗会有所下降;但因为此时又进入下一世代制程,平均能耗仍不断增加。

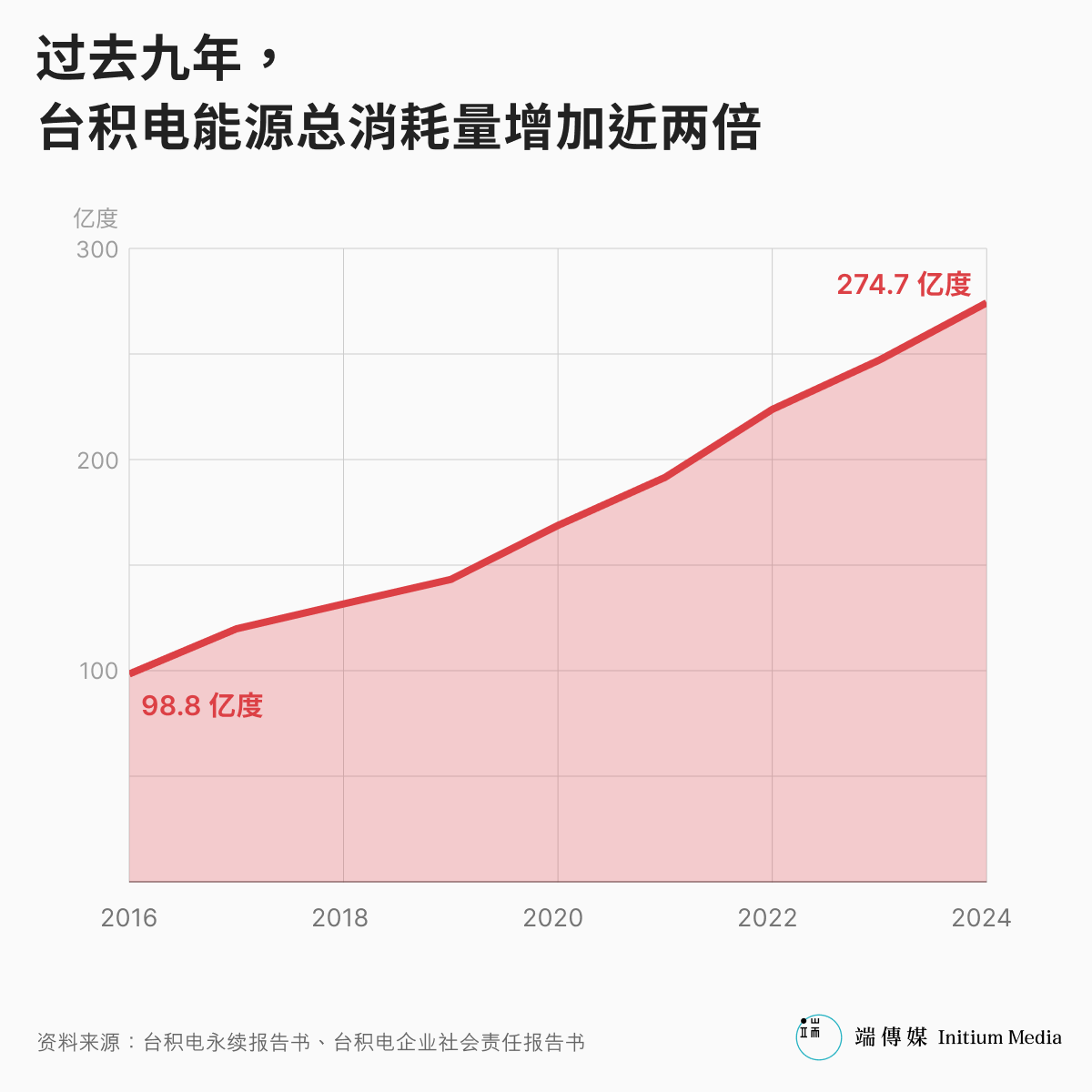

2023年,台积电每完成一片十二吋晶圆上的一层光罩,平均会消耗40.5度电,这个数字和2017年的21.4度相比,高出近一倍;能源总消耗量则达到247.6亿度,和2017年的120.2亿度相比,同样高出一倍。换句话说,无论是单位能耗或总用电量都翻倍增长。

随著制程进步,能源和设备成本不断增加,但由于晶片越做越小,每片晶圆理论上可以切割出更多晶片,因此单颗晶片的成本未必上升。这正是摩尔定律所承诺的:算力随时间提升,晶片成本却维持不变。实际上,晶片成本还受到良率、设计复杂度多种因素影响,很难一概而论。

然而,当制程推进到5奈米以下,资本投入、能源消耗和研发难度都显著上升,全球半导体产业不得不面对“摩尔定律何时失效”的疑问。

2020年,当时台积电刚进入5奈米世代,美国智库CSET发表一份报告,估算不同世代晶片的合理汰换速度。报告指出,若单纯考虑成本效益,那企业从10奈米晶片升级为7奈米,需要3.7年的时间才能回本;从7奈米升级为5奈米,则需要8.8年的时间回本,远高于摩尔定律宣称的两年。

换句话说,进入7奈米、5奈米时代后,企业没必要每隔两、三年,就升级到下一世代的晶片。报告总结:“这相当于一种市场预测:摩尔定律正在放缓,3奈米晶片可能长期难产。”

消费型电子产品的发展似乎也印证此点。过去十年,先进晶片大多用于高阶手机、平板和电脑。2016年,苹果推出iPhone 7,搭载台积电生产的16奈米晶片;2020年的iPhone 12,晶片升级为5奈米;到了2024年的iPhone 16,则用上3奈米晶片。尽管晶片不断升级,用户体验却没有大幅提升,网路上常看到对iPhone“升级无感”的讨论。

事实上,摩尔定律的名称本带有误导性,它并非牛顿运动定律一般的自然法则,而是市场需求和产业竞争共同造就的技术进步。当晶片效能的进步趋缓,企业缺乏升级动力,人们便怀疑摩尔定律是否将无以为继。

直到2022年底,ChatGPT 横空出世,掀起 AI 浪潮,彻底改变了半导体产业的走向。训练大型语言模型,需要上千片高效能 GPU 日以继夜地运算数周,要回应全球用户每天上亿次对话请求,更仰赖庞大算力与电力支撑。AI 对算力的需求仿佛没有上限,为摩尔定律注入了全新的燃料。

半导体光学技术专家庞琳勇接受《硅谷101》采访时说道:“几年前, 大家对半导体行业还挺有疑虑的,(觉得)平板电脑或笔记本电脑已经跑得足够快了,没必要再往下做了”,“现在(AI)大模型出来后,半导体又从以前我们觉得的夕阳产业,变成一个非常朝阳的产业了,还有很多事情要做。”

2024年,ASML于推出新一代高数值孔径(High NA)极紫外光光刻机,被认为是突破两奈米节点的关键设备。这台机器要价4亿美元,耗电量预估达每年1400千瓦时,和目前通用的低数值孔径(Low NA)光刻机相比,耗电量增加约20%。

ASML 官网宣称,由于新一代光刻机能提升单位晶片的电晶体密度,晶片将能够以更少的能耗完成更多运算,进而提高能源使用的效率。AI浪潮下,算力是不需质疑的需求,高效能晶片反而成为节能手段。ASML执行长Christophe Fouquet接受采访时指出:“如果我们不随时间提升 AI 晶片的效能,(AI)模型训练可能会在 2035 年左右,耗尽全球所有能源。”

目前正在挑战1.4奈米制程的台积电,仍未宣布何时采用High NA极紫外光光刻机,背后主要是成本考量。但全世界最先进的晶片制造,早已开始冲击台湾的供电和用水。

“稳定供电”的挑战

“(政府)觉得半导体产业的扩张是一个预设,没有讨论空间。”

早在2020年,台湾政府便喊出要让台湾成为“半导体先进制程中心”,一方面推动材料和设备在地化,完善半导体生态系;一方面在能源、土地和人才培育上,尽可能满足产业需求,争取在2030年达到总产值5万亿新台币。该目标已于2024年、提前六年达标。2025年台湾半导体产值预估达6.5万亿。

席卷全球的AI浪潮令半导体产业飞速增长。今年5月,台湾总统赖清德出席工研院举办的全球半导体论坛,宣告台湾要成为“人工智慧时代科技发展的支点”。许多分析已指出,以AI晶片为主要业务的Nvidia,今年有望超越苹果,成为台积电晶圆代工的最大客户。

考虑到 AI 浪潮带来的经济效益,加上地缘政治背景下掌握先进晶片制造的战略重要性,台湾政府近年来对半导体产业的能源需求,几乎采取有求必应、全力满足的态度。

2024年8月,台电于国家气候变迁对策委员会发表报告,提及半导体产业和AI发展,将在2030年前为台湾带来至少509万瓩的新增用电量,并承诺“稳定供电是台电的责任,台电全力以赴”。

台湾气候行动网络研究中心总监赵家纬告诉端传媒:“我们发现,和政府谈到半导体产业用电议题的时候,政府几乎处于一种不可置疑的状态。他们觉得半导体产业的扩张是一个预设,没有讨论空间。不像谈石化业和钢铁业时,政府的逻辑是说不会让这些产业扩张,只是要他们谈减产,比较难说得出口。但半导体产业不一样,很难去质疑成长趋势是不是不应该那么夸张。”

不只中央,地方政府也是如此。2024年3月,台积电在高雄楠梓园区已有P1、P2两座晶圆厂正在建设,原订为28奈米制程的P3厂,拟变更为2奈米,故需召开“环境影响差异”会议。高雄市政府经济发展局制作的会议简报提及:“进驻厂商(即台积电)因应半导体产业发展趋势及全球制程布局考量,优先将先进制程留在台湾,故园区变更为先进制程”。变更为2奈米制程,将使P3厂瞬间最大用电量增加8.6%,用水量增加30%。

地球公民基金会估计,待全数完工后,台积电在楠梓园区的三座晶圆厂用电量将达到每年55亿度,占2023年高雄市总用电量的18%。高雄市政府回应,2022年高雄市总发电量扣除总用电量,仍有200亿度的余裕。

2024年6月,台积电楠梓P3厂环评通过。会议上,高雄市政府的多位局长强调,无论是供电或再生水需求,政府都会保证供给无虞。在未来,台积电还预计在楠梓厂区加盖P4、P5两座晶圆厂。

政府和台电之所以全力满足台积电和半导体产业的用电需求,背后也有成本考量。赵家纬指出:“目前来说,台电是比较敢涨台积电的电价的。过去三年,因为俄罗斯入侵乌克兰的关系,台湾的发电成本增加很多,但大部分由台电吸收,反映到电费涨幅的部分,工业部门吸收的比较多。”2022年以前,台湾的工业用电电价,和住宅用电相去不远;近年来工业电价多次调涨,已高于住宅电价。

“这对台电来说很重要,它会认为反正台积电赚很多,本来就有能力去承担这个电价。”赵家纬总结。

然而,即便台电全力配合,台湾半导体产业仍面对许多用电挑战。科技民主与社会研究中心(DSET) 与环境权利保障基金会(ERF)今年2月发布《气候变迁与基础设施韧性:台湾半导体产业水资源与电力使用分析报告》(以下简称“报告”),指出主要挑战为先进制程的用电需求、全球暖化导致的厂务用电增加,以及跨区电力调度的稳定性问题。

短期来说,台积电有多个晶圆厂将开始量产2奈米制程(新竹科学园区宝山二期、台中科学园区二期、南部科学园区楠梓厂区)。尽管白天因太阳能发电挹注,供电充足,但新厂区可能为夜间最大供电能力带来挑战。报告估计,在2025年至2027年间,虽然供电总量无虞,但可能出现夜尖峰备转容量率(指备用发电容量占尖峰用电量的比例)低于6%的状况,达到台电所定义的“供电警戒”。

报告还指出,当前的电力规划遗漏了气候变迁的影响。由于晶圆厂需保持恒温,一旦全球暖化造成晶圆厂所在地的平均气温上升,包含空调、冷却系统、换气系统在内的厂务用电会随之提升。而在供电端,水温升高意味著火力发电所需的冷却淡水的供给减少,将影响火力电厂的电力供给。气候变迁导致的长期能源风险不容忽视。

最后是跨区电力调度带来的挑战。以2023年为例,台湾北部用电量为931亿度,发电量却只有750亿度,近200度的电力缺口,仰赖中南部支援。南电北调的过程中,既产生电力耗损,也为超高压变电所带来负担。报告指出,尽管台电曾订定超高压变电所利用率需低于50%的标准,但北部区域和科学园区的超高压变电所都高于这个标准,有些利用率甚至达70%,显示台电在跨区供电方面已处于紧张状态。

政治化的绿电议题

稳定供电之外,绿电是更大的挑战。

2023年9月,台积电宣布,原订2050年实现“全球营运100%使用再生能源”的目标,将提前至2040年完成。同时,原本2030年设定的再生能源比例,也由40%提高至60%。

台积电现为全球第九大公司,在能源转型方面,受到来自国际社会的压力。台积电ESG委员会主席何丽梅曾表示,台积电每年约投入1-2%营收在节能减碳,金额看似不少,但等到未来国际社会开始广泛征收碳税,每年要付的碳税可能高达5%营收,可见对台积电来说,能源转型不仅必要,更是当务之急。

另一个压力来自苹果公司。2024年,苹果为台积电贡献6243亿新台币(204亿美元)或22%的营收,为该年最大客户。苹果已经订定于2030年实现供应链碳中和的目标,要求包括台积电在内的主要合作伙伴,承诺100%使用再生能源。

2024年台积电的绿能比率只有14%,而2020年这个数字是7%。若维持过去五年的成长幅度,那到2030年,绿能比率将达到30%左右,和目标60%差了整整一倍。换句话说,未来五年台积电绿能比率的成长幅度必须加倍,才能在2030年达到承诺的目标。

截至目前,台积电尚未公布未来五年如何将再生能源使用比例自14%提升至60%的具体规划。不过,多个环保团体在检视高雄楠梓厂区扩建说明书后发现,台积电似乎设定在2029年至2030年之间,该厂区的绿电比率将大幅提升35%,即增加近20亿度的绿电,以达成2030年的60%目标。环保团体建议台积电制定逐年提升的用电规划,并优先采购在地绿电,以确保减碳承诺落实。

放眼全台,近年政府虽大力发展绿电,进展仍差强人意。2024年,台湾再生能源发电量为339亿度,占总发电量近12%;2025年上半年,再生能源占总发电量13%。虽然确实有所提升,这个数字和经济部去年规划的15%目标,仍有一段差距。

事实上,2025年15%的目标,已是修正后的结果。2016年时,台湾政府曾订定2025年20%的目标,但在2022年下调,等同提前跳票。经济部指出,当初规划时预设台湾经济成长率保持2015、2016年的1-2%,不料近年经济高速成长(2021年台湾GDP增长率达6.5%、2024年达4.3%),制造业用电需求大幅攀升,导致绿能占比未达目标。

当前台湾政府的能源规划为2030年“绿电占比三成,燃煤占比二成,燃气占比五成”,结合经济部对2030年总用电量3343亿度的预测,得出2030年台湾绿电供给目标需达1000亿度,和2024年的339亿度相比,还需增加640亿度,增幅需达近200%。

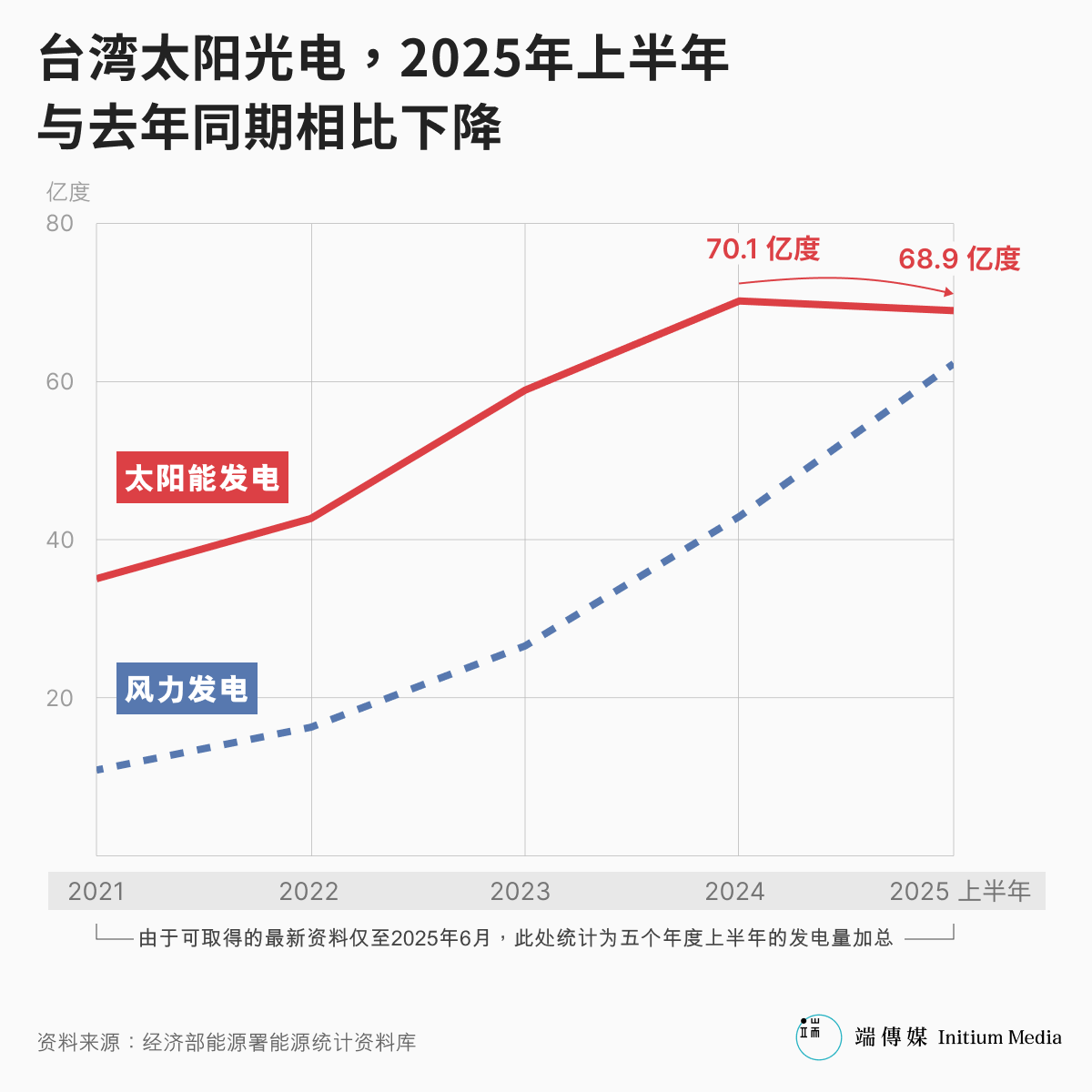

台湾再生能源发电以太阳能和风力发电为主力,合计占比超过七成,其中太阳能供电量又多于风力,但比例每年略有波动。透过经济部能源署的能源统计数据库查询,比较2021年至2025年同期数据,发现虽然风力发电稳定成长,太阳能却于2025年上半年首次出现同比减少,从70.1亿度降为68.9亿度。

绿色和平气候与能源专案主任张皪心告诉端传媒,早期台湾政府推动太阳能时,为了尽快达标,选择兴建大规模地面案场;但随著土地取得日益困难,加上地方政府态度转趋消极,太阳能发电的成长速度逐渐趋缓。张皪心指出,今后应将更多精力投注于屋顶型太阳能板的设置。

在台湾,绿电是一个高度政治化的议题,批评者眼中绿电政策的“失败”,常被用作支持核能的“证据”,不论当前台湾是否具备重新发展核能的条件。今年5月,在野的民众党发起“核三厂继续运转”的公投提案,批评执政党的能源政策导致“光电(注:即太阳能)弊案层出不穷、台电购电成本高买低卖致连年亏损”。公投辩论会上,民众党主席黄国昌更提及7月丹娜丝台风冲击中南部,造成逾13万片、约2000公吨太阳能电板损毁,使台湾沦为大型废弃物的垃圾场,严重伤害环境。

对于丹娜丝风灾,经济部能源署此前已做出回应,澄清损毁的太阳能电板不会散布有毒物质,呼吁媒体和大众勿散布谣言,并表示本次损毁的电板仅占全国总量的0.4%,整体再生能源发电仍旧稳健。

赵家纬认为,当绿电受到污名化攻击,台积电作为最大的绿电需求者,应出面发声,而非让政府和绿电业者承受。他指出:“台积电明明知道它未来绿电需求那么多,但目前还是抱持一种消费者在买菜的心态。台积电应该要成为台湾再生能源发展的建构者,意思是当政策讨论、争议发生时,台积电要表达看法,去帮忙推动绿电。”

张皪心也谈到:“‘政府能不能满足台积电的绿电需求’这个问题本身,就设定了企业的用电需求是需要被满足的,但我们(绿色和平)认为,企业不应该只是被满足的一方,而是要承担更多责任、推动能源转型的角色。”

2023年6月台积电股东会上,时任董事长刘德音曾表示:“台湾的政府认为我们电是够的,那我们只能相信他了 ”这句话引发政坛争议,执政党表示将虚心检讨,不再让台积电有这样的“疑虑”;国民党和民众党则借此批评民进党的“非核家园”政策,认为台湾需重新考虑核电作为干净能源选项。然而,在台积电参与的气候倡议组织RE100的定义中,核能不是再生能源。

撇除核能争议,台湾绿电发展不够快仍是事实。同一场股东会上,刘德音也谈到:“台湾绿电发展得不够快,远比欧洲美国慢。台积电就卡在中间,买太多(绿电),其他企业就买不到;买太少,就没办法达到ESG目标。”今年股东会,现任董事长魏哲家则表示,台积电全力支持再生能源和绿电,能买的绿电就一定买。

台积电走向世界,能解决能源问题吗?

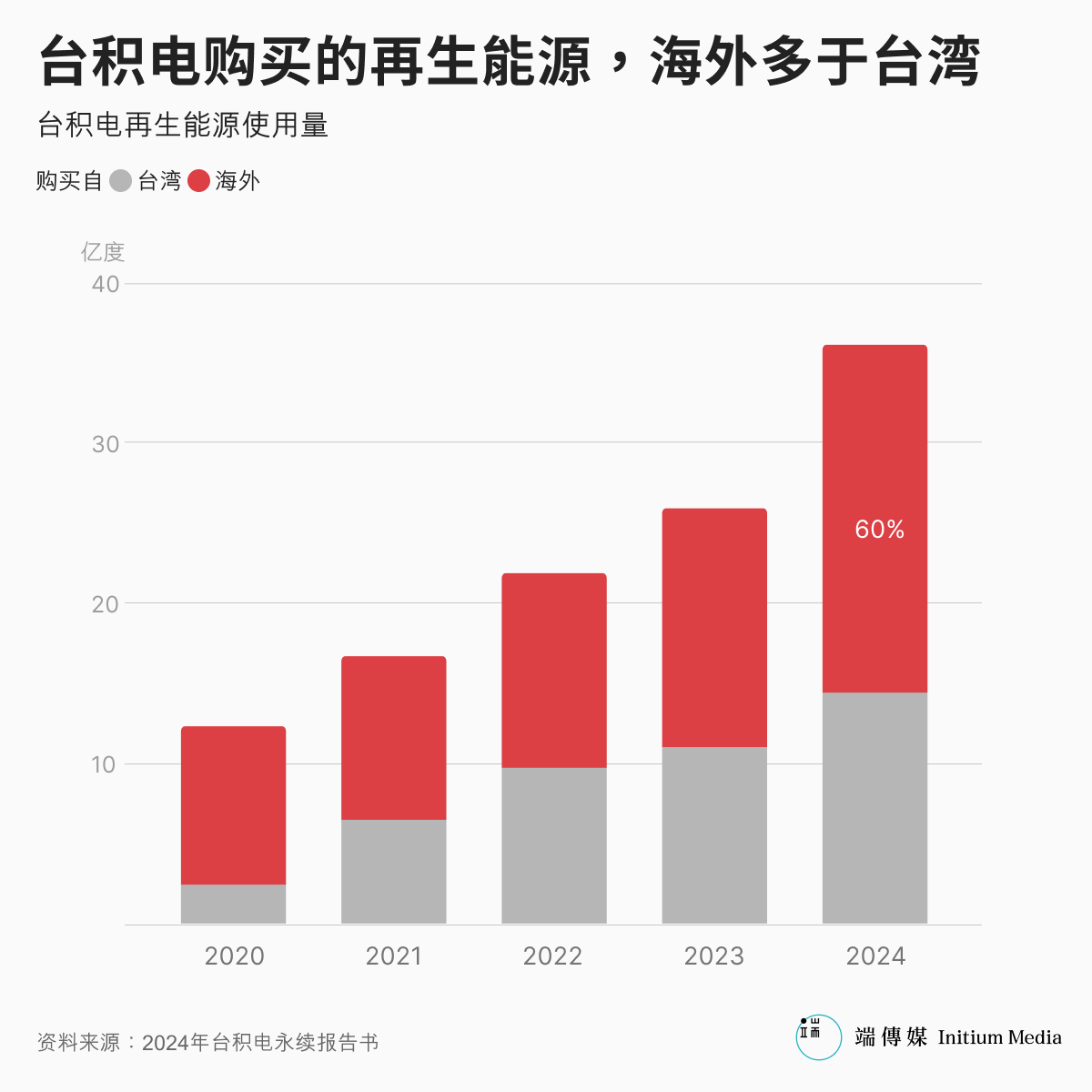

2024年,台积电一共购买了14.5亿度的台湾绿电、21.6亿度的海外绿电,海外绿电占约六成。海外绿电多于台湾绿电的情况,也反映在绿能比率的差异。尽管全公司绿能比率仅14%,海外子公司却达到100%,海外部分包含台积电在中国大陆的两个厂区(上海、南京),在美国的两个厂区(华盛顿州、亚利桑那州),以及日本熊本厂。

在海外,台积电主要以购买绿电凭证(renewable energy credits,简称RECs)的方式,来达成100%再生能源使用率。绿电凭证由再生能源发电单位发行,企业购买这些凭证,即可主张相同数量的用电已由绿能生产,即使实际消耗的电力可能是电网中的混合电。

Stand.earth 指出,尽管用电需求巨大,且亚利桑那州非常适合发展再生能源,但台积电至今未采取更积极的行动,如和绿电供应商签订长期、大型购电协议(PPA),来匹配其用电需求。虽然台积电已在厂区停车场设置太阳能发电系统,但其装置容量仅14.75兆瓦,约等于亚利桑那州首两座晶圆厂用电需求的1.3%。

张皪心向端传媒解释,在评估企业绿电使用比例时,也会检视其取得方式的影响力。所谓“高影响力”手段,指的是能实质增加电网绿电总量的做法,例如自行发电或签订大型购电协议;相对地,“低影响力”方式包含单纯购买绿电凭证。

“台积电的海外用电有非常高的比例,仍依赖当地电网提供化石燃料电力(亚利桑那州的电网再生能源占比约为16%),只是靠凭证来美化数字,对于实质减碳效果有限。”张皪心说道:“而且国际上通用的 GHG Protocal(温室气体盘查议定书),也正在制定更严格的计算方式。在未来,目前买凭证的作法可能不会符合绿电使用的规定。”

然而,无论是美国的电力或绿电供给,前景都不乐观。由于数据中心和制造业带动用电需求,亚利桑那州最大的能源供应商 Arizona Public Service 警告,除非进行大规模升级,否则当地电网在2030年前将达到输电容量上限。分析也指出,今年7月美国国会通过的《大而美法案》,将冲击包含风力、太阳能在内的绿能投资。

《大而美法案》规定,若再生能源供应商与“受关注的外国实体”(中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯)有关,就无法申请税收抵免。由于中国在太阳能设备供应链中占据主导地位,日后将只有少数美国厂商能获得再生能源相关的激励措施。

截至2025年2月,中国太阳能与风力总装置容量达1408百万千瓦,为美国273百万千瓦的五倍。2023年,中国太阳能板与模组的总出口额为400亿美元,美国仅6900万美元。虽然特朗普政府的目标是遏制美国对中国再生能源产业的依赖,但不少评论认为,这项法案将让本已落后的美国失去更多竞争力。

在未来,台积电有可能面临是否过度依赖海外绿电,甚至中国绿电的争议。赵家纬指出,当前台积电外购绿电的总量较少,还看不出明显差异;但若到了2030年,台积电一年的绿电需求可能达240亿度,如果其中200亿度全都是到海外买,那就会“很难看”。

台积电并未揭露其2024年21.6亿度海外绿电的具体来源。但从2018年开始,苹果已投资中国绿电超过4亿美元,以支持其2030年供应链碳中和计划。作为苹果最重要的合作伙伴之一,台积电有可能参与相关计划,从中国取得绿电。

“这就会出现一个很荒谬的情形:我们说要把台积电留在台湾,作为所谓的‘矽盾’,但因为今天台湾的绿电不够,要用中国的再生能源来支援矽盾,我们反而让中国的绿电发展越来越好,他们的能源越来越安全。”赵家纬说道:“台湾政府在辩护为什么一定要发展绿电时,会讲企业有需求,但没有去谈如果没办法满足需求,后面的连锁反应可能是什么,会不会出现这样一个依赖中国绿电的非常矛盾的状态。”

P.S. 火力發電和核電就技術上都可以通過海水冷卻,至於台灣的發電廠在技術上政治上能否做到那又是另外一回事了

面對ai發展帶來對於國家競爭力,民主制度,乃至國家安全的威脅。對於環保的堅持其實正在收到國內和國際的壓力衝擊,本文討論中的一些前提其實並非那麼堅實,包括核能和綠電定義與取捨。總統川普就簽署一系列行政命令,目標推動美國核能產業改革復興,用於滿足AI 資料中心、軍事國防、以及其他新興行業日益增長的電力需求。面對新建核電遙遙無期,綠電風電以及電池行業中國的壟斷性地位,歐美還會不會繼續推綠電,以至於台灣島內還要不要繼續推綠電,其實都有很大的分歧。RE100是否還要堅持?行業內的消費者會不會繼續堅持?都會是一個問題。