“我以前上学像坐监一样,在课室不能动,不能喝水,不能吃东西,不能去洗手间,不能乱说话。”“现在这所学校令我有自信心,有安全感和自由。”“局长,我想请问一下,为什么国际学校能做到(happy learning),传统学校却做不到?”

近来,在社交媒体上,陈禹龄小朋友于2017年在香港立法会的发言不时引来网民转载讨论。当时立法会就防止学童自杀问题举行公听会,从传统小学转到国际学校的小四学生陈禹龄当面质问时任教育局局长吴克俭,场内响起雷鸣掌声。在同一个场合中,另一位小三学生黄塱宽直言学习令身心俱疲,“返学校好似俾石头压住我”,反问局长“你们知不知道我们需要什么?可不可以改变这个教育制度啊?”

这次公听会是香港立法会罕有有小学生发言,并当面质问局长。当时香港爆发学童自杀潮,政府发布报告,指实证分析显示学生自杀与教育系统“无明显和直接关系”,很多立法会议员、家长团体和公众不满此论,纷纷在议事堂控诉香港的教育制度,表达香港中小学生的感受和需要。八年过去,香港的教育制度并没有根本性改变,那这一代的香港学童正面对什么呢?他们快乐吗?有什么混沌事?成长有哪些苦与乐?

在2025年的又一个开学日,端传媒整理多个调查和研究数据,希望提供理解香港中小学生的视角。每个人都是独一无二,但数据或许能告诉我们,香港学童的群像、宏观处境和结构特征。

中小学生概况与世代经验

香港是全球出生率最低的地区之一。在过去二十年,香港的中小学人数持续下降,全日制普通中小学生人数从2003年的近94万人,下跌至2023年的65万人。

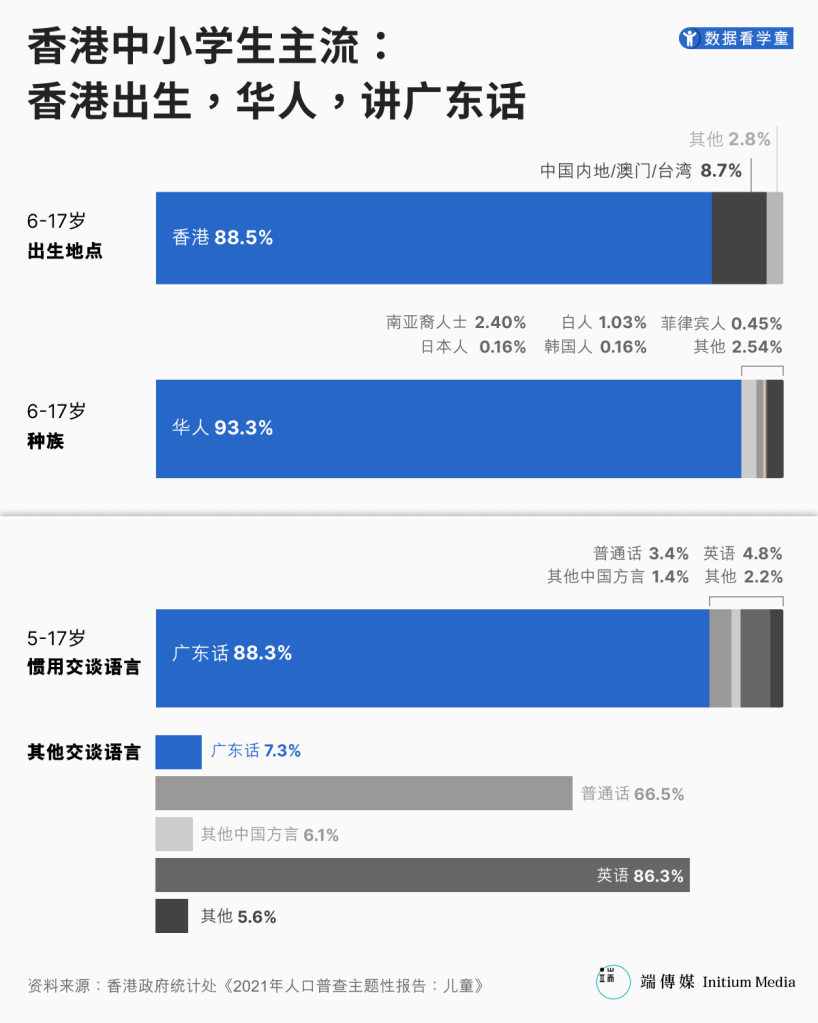

根据政府统计处2021年的人口普查,香港中小学生的主流特征是:香港出生、华人以及惯用广东话。在出生地点方面,88.55%的6-17岁人口在香港出生,另有8.7%在中国大陆、澳门或台湾出生。而香港6-17岁人口中有93.26%是华人,2.40%是南亚裔人士,1.03%为白人。

在语言方面,广东话是香港儿童人口在家中最惯用的交谈语言, 在2021年有88.3%的儿童报称广东话为他们在家中最惯用的交谈语言。与此同时,能说普通话及英语儿童比例上升,2011年的儿童当中分别只有61.8%及61.0%报称能说普通话及英语,有关比例在2021年已分别上升至69.9%及 91.1%。

2010年代香港步入社运年代,爆发多场政治运动;在2020年,香港则经历国安法立法和新冠疫情爆发,现时香港的中小学生都是成长于2010年代之后,构成独特的世代经验。

比如新学年的中六学生,他们大概在北京奥运会举办的2008年出生,4岁时香港发生反国教运动,6岁(小一)爆发雨伞运动,11岁(小六)时爆发反修例运动,12岁(中一)新冠疫情爆发。在六年中学生活中,他们有三年都在疫情中渡过,到15岁(中四)疫情才结束,恢复正常的上课和社交生活。

活在时间表中:学习时间比返工长

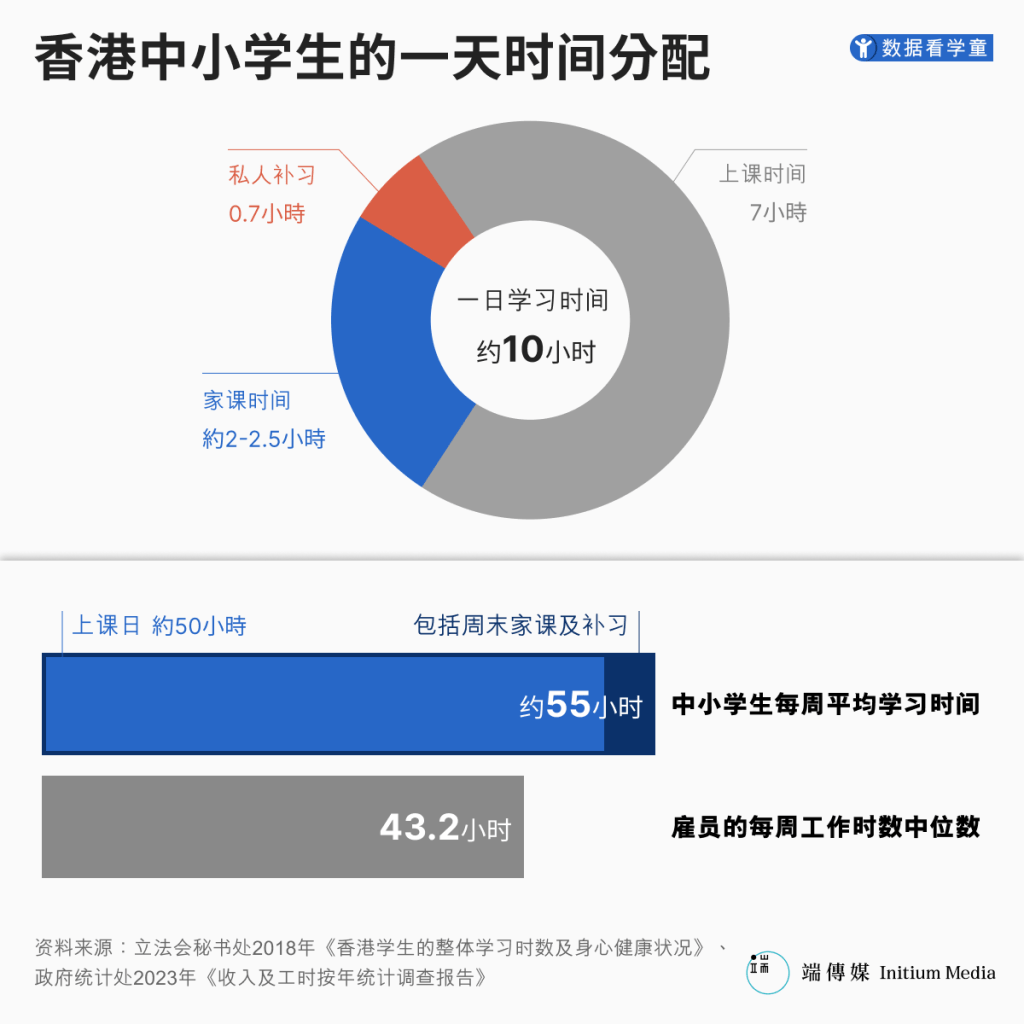

中小学作为强制教育,每天学童都要活在固定的学习时间表中。港府至今没全面调查全港各级学生的时间运用情况 (包括学习及休息时间)),但据估算学童的学习时间比打工仔长。

根据2018年立法会整理的计算,香港学生的每周学习时间(包括上课日及周末学习时间)约55小时,比2023年的香港雇员每周工作时数中位数的43.2小时多10小时。当中,香港中小学生上课日一般上课约7小时(包括午膳及小息),放学后的家课时间为2小时,私人补习时间为0.7小时,即是上课日学生的平均学习时间约为10小时。

值得注意的是,教育局建议全日制小学生“每日留校7小时”及有“大概1小时在校的午餐时间”,但很多小学的留校时间都“加钟”,而午膳时间则被蚕食。以全港最多小学的元朗区为例,端传媒统计该区50间小学的时间表,发现有近七成小学的留校时间超过7小时,最长的达7小时45分钟。另外,三成小学的午膳时间不足1小时,可见不少学生需在匆忙的时间中完成午间进食与休息。

除了学习,香港中小学的时间花在哪里?

成长于数码年代,香港中小学生习惯使用电子仪器娱乐。卫生署的数据显示,43.3%的小学生表示在一般上课日花2小时或以上使用互聯网或电子屏幕产品作娱樂用途,比例比疫情时更高。而中学生的相应比例则更高,有80.9%的中学生花2小时或以上时间。

根据救助儿童会在2022年的调查,香港大部份(93%)的中学生在社交媒体或游戏网站上都有帐户,最受欢迎的社交平台是 Instagram,有63%香港年轻人注册使用,而最受欢迎的网络游戏是《绝地求生》 (PUBG)。该调查同时指出,67%的青少年每周在网上学习新事物;81%在社交媒体和即时通讯软件之外,也使用互联网参与社交活动;40%则每月透过互联网参与艺术及创作。

在线下,香港中小学童则普遍没有足够时间运动和睡眠。卫生署数据显示,92.9%小学生和96.1%中学生没有每天进行最少60分钟中等至剧烈强度的体能活动。此外,卫生署建议6-12岁的孩童每天需要9至12小时睡眠,而13-18岁的孩童则每天需要8至10小时睡眠,但有43.6%小学生在上课日前的晚上的睡眠时间不足8小时,中学生的相应比例则更高,高达81.6%睡眠时间不足。

我的(不)快乐时代:越长大越不开心

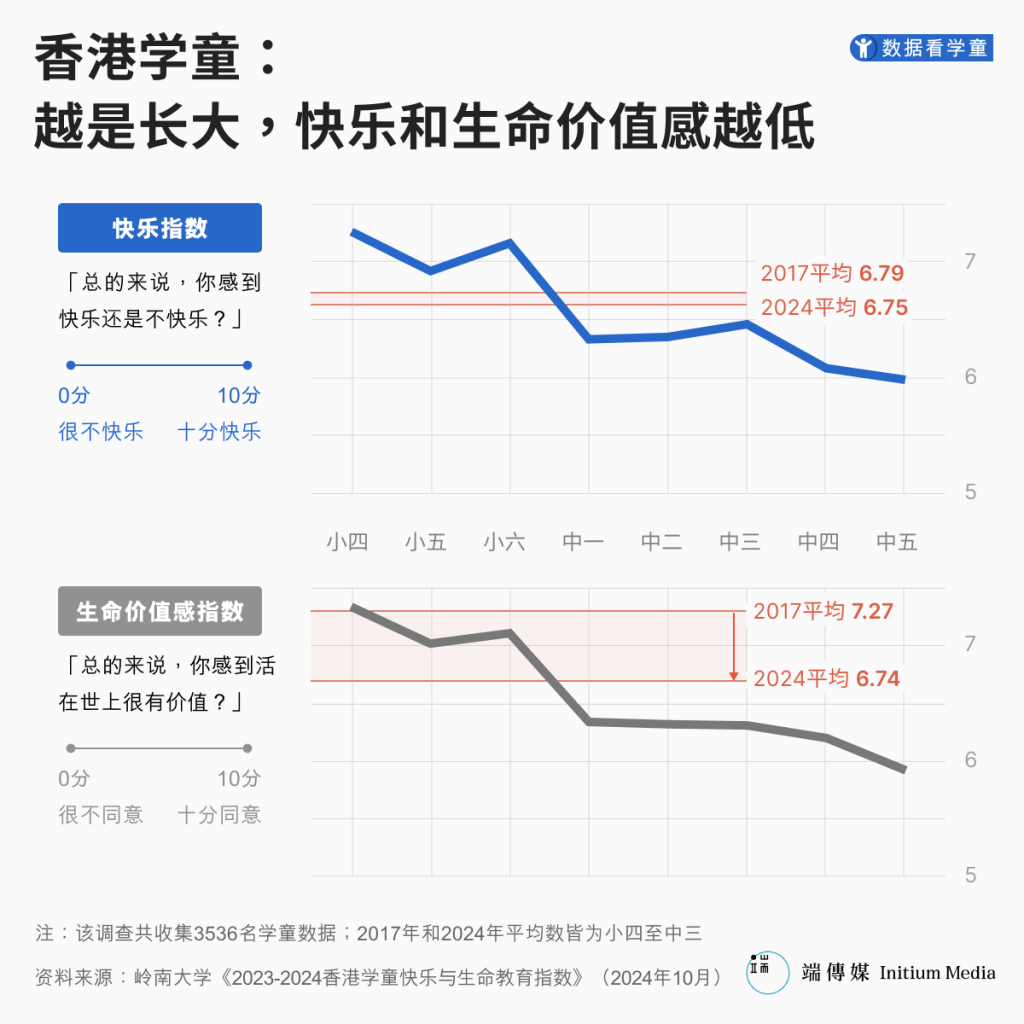

今日的香港学童快乐吗?岭南大学曾对3536名学童(9间小学,10间中学)进行调查,于2024年10月发表《2023-2024香港学童快乐与生命教育指数》。

问及“总的来说,你感到快乐还是不快乐?”(0分很不快乐,10分十分快乐),整体学童的快乐指数是6.75分,相关指数2017年是6.79分。而被问到“总的来说,你感到活在世上很有价值?”(0分很不同意,10分十分同意),整体学童的生命价值感为6.74分,远较2017年的7.27为低。

细分年级来看,年级上升,快乐指数总体降低,如小四学生的快乐指数为7.26分,中五学生则为5.98。与此类似的是,学生年级愈高,对“活在世上很有价值” 的认同感愈低,小四学生的生命价值感有7.34分,但中五学生只有5.92分。

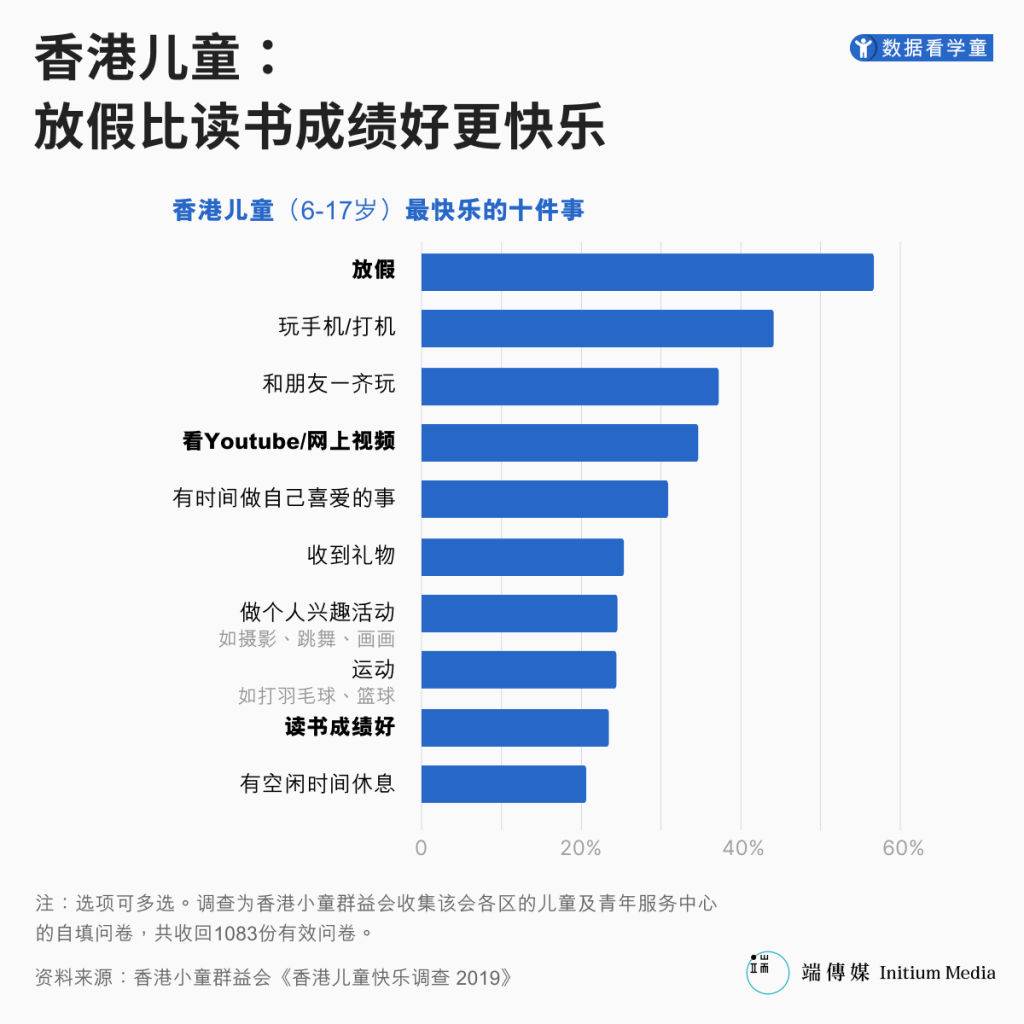

那现在的香港中小学生做什么比较开心呢?根据2019年香港小童群益会对1083份6-17岁儿童问卷做的调查,在有预设选项的“感到最快乐的十件事情”问卷中,儿童选择最多的是“放假”(56.7%),其次是“玩手机 / 打机”(43.9%)和“和朋友一齐玩”(37.2%)。而“读书成绩好”的选择比例不高,只有23.5%,位列倒数第二。

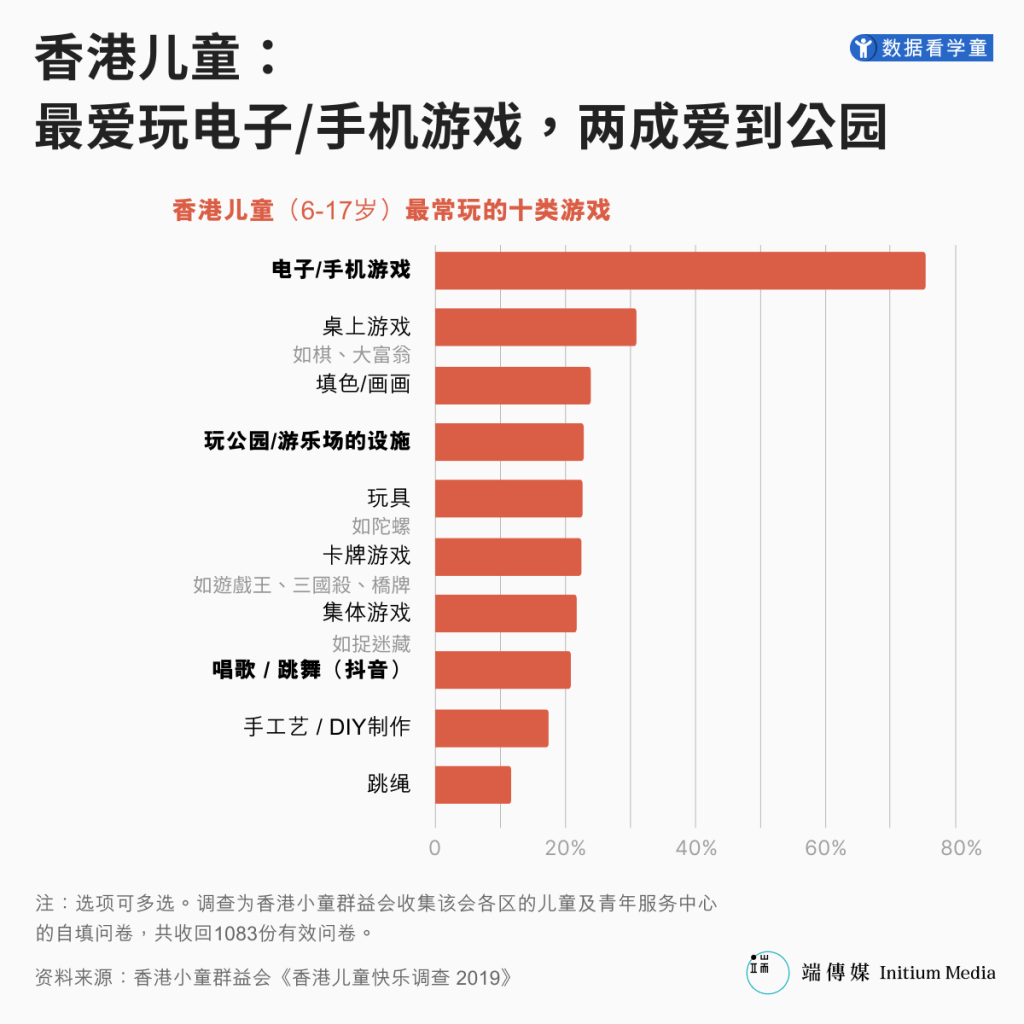

在同一个调查中,问及最常玩的十类游戏,电子/手机游戏占主导(75.4%),遥遥领先于桌上游戏(30.9%)、填色/画画(24.0%)、玩公园/游乐场的设施(22.8%)与玩具(22.7%)。

也许正因为中小学生热衷于电子游戏,岭南大学的快乐指数调查显示,“打机时间”是第二大学童和父母/监护人出现争执的原因,比例高达44%,仅次于“功课/成绩”(53%)。

如果没有预设选项,那么中小学生特别开心和不开心的事是什么呢?岭南大学的快乐指数调查问及这个问题,学童表示开心的事有考试表现好、朋友关心自己、玩乐开心,如学生说“有固定的心事台,有同学一起聊八卦/不开心”,也有学童表示,“每星期都有羽毛球球,可以和师姐玩,我很轻松,暂时忘记烦恼。”有学童亦表示,“学校的地下室有钢琴,我能够使用这钢琴是我特别开心。”;“雨天使我特别开心。”

至于特别不开心的事,学业压力、人际关系、老师言行、欺凌和被取笑是常见的回答。有学童回答,“整个学校已经令我感到悲伤”,“特别不开心的事就是感觉老师很不尊重同学,有些同学也是,在学校,简直周够了,常常用一堂课的时间来骂人,还在那内涵同学们。”也有学童说,“同学经常改我花名(接近25个),同学不明白我的感受,认为只是讲笑,虽然我没有介意,但他们改花名来取笑我。”

成长的重担、焦虑、人际伤害

长大是社会化的过程,也是外在标准期望与自我碰撞的过程,多个数据都揭示香港中小学生面对的各种压力、焦虑,与痛苦。

根据岭南大学的调查,香港小四至中五学童的学业压力指数平均分是3.46分(5分满分)。除了学业,学童也面对校园活动和课外活动的压力,活动压力指数平均分也达2.78分。

课业繁重,亦在身体上对学童构成重担。民建联在2019年的调查发现,共有86%受访学童的书包过重(书包重量超过体重十分之一),学童书包平均重量达9.46磅;有体重77.9磅的小二生,书包重达22磅,书包重量占其体重近三成。

在成绩主导和高度竞争的环境中,有研究发现青少年有倦怠倾向,甚至休息也感到内疚。突破机构访问10-29岁青少年(65.3%为10-19岁),发现有44.0%受访者因应付学业或工作使身心俱疲,23.8%受访者更表示即使尽力,仍觉愈来愈难达到学习或工作要求,另外有4成(39.5%)后悔用时间去休息,为玩乐而内疚。

身体发肤,受诸父母,但不是所有人都满意自己的外貌,尤其是社会形塑特定的审美标准,容易产生容貌焦虑。根据香港家计会的调查,只有25.5%的中一至中二男生满意自己的外貌,28.1%的中三至中六男生满意自己的外貌。而无论是初中还是高中,女生对自己的外貌普遍更不满意,只有22.7%的中一至中二女生满意自己的外貌,23.1%的中三至中六女生满意自己的外貌。

在长大过程中,香港中小学在群体生活中也面对人际伤害,尤其严重的是欺凌问题。人际中的恶意行为有时是性格问题、难以控制情绪,有时是为了在同学中建立地位,获得权力和关注,但更多时也是因为无法接纳他人的差异。根据岭南大学的调查,18.6%的受访小四至中五学童在过去一年曾受肢体欺凌,21.5%的受访学童则遭言语欺凌,即大约每五个学生就有一人遭欺凌。

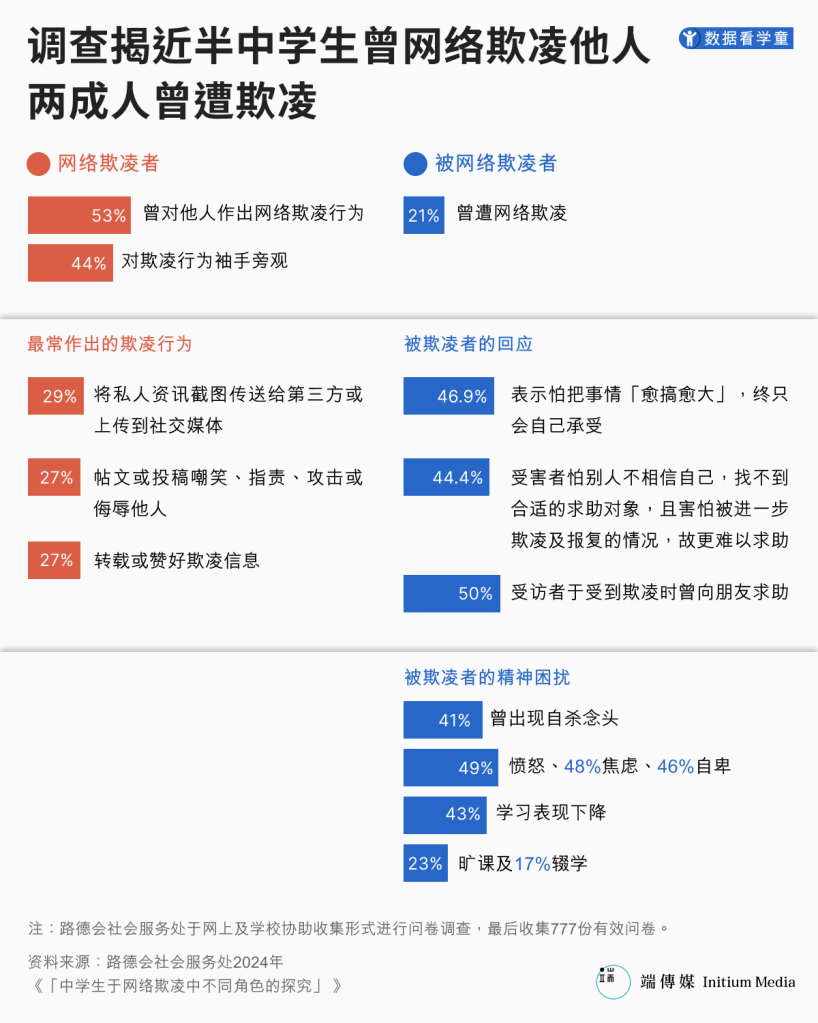

成长于数码年代,欺凌现象也出现在网络上。根据路德会在2024年的调查,近半中学生曾网络欺凌他人,两成人曾遭欺凌。最常出现的欺凌行为包括将私人资讯截图传送给第三方或上传到社交媒体(29%);发帖文或投稿嘲笑、指责、攻击或侮辱他人(27%);转载或赞好欺凌信息(27%)。

而被欺凌者未必会求助,47%表示怕把事情“愈搞愈大”,终只会自己承受;44%受害者怕别人不相信自己,找不到合适的求助对象,且害怕被进一步欺凌及报复的情况,故更难以求助。

在种种压力和焦虑中,近年来香港学童的精神健康状况受到关住。根据香港中文大学2023年的调查,近四分之一(24.4%)的6-17岁受访学生受精神疾病困扰,当中有6.1%受访学生患焦虑症、5.4%患抑郁症。调查同时发现,6岁至17岁学生中有6.9%于2023年曾出现自杀行为,其中3.9%有自杀念头、1.1%曾企图自杀。

过去十年间,香港学生的自杀死亡人数增加两倍。在2014年,香港有9名学童自杀身亡,到2024年有28名学童自杀死亡。今年头五个月,据报至少有15个学童怀疑以自杀结束生命。

不平等的成长:贫穷儿童、物质匮乏

香港是贫富悬殊的社会,有经济状况不平等的大人就有不平等的中小学生。富裕家庭的中小学生,与贫穷家庭的学童,经历的是不平等的成长历程。

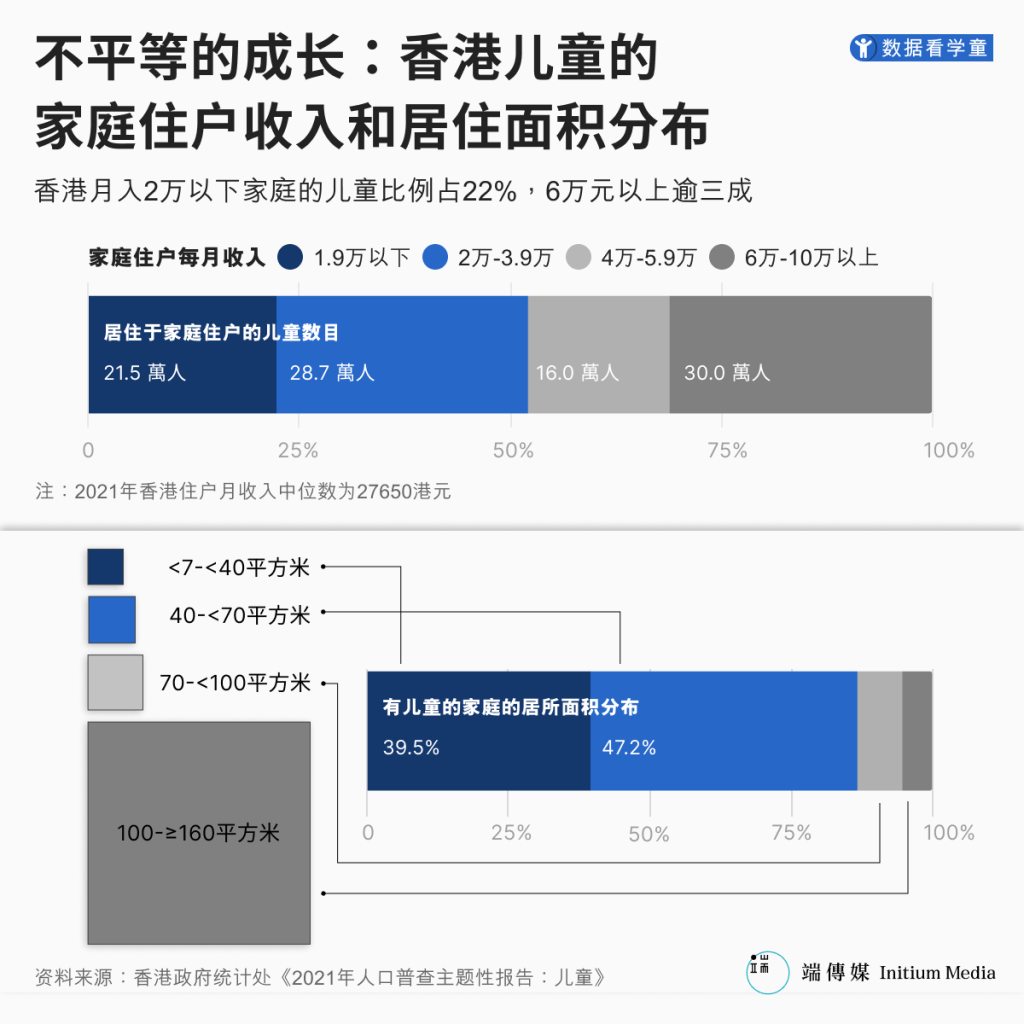

根据统计处资料,2021年香港住户月收入中位数为27650港元,居住于月收入6万-10万以上家庭的儿童数目占比31.2%。家庭收入不同,接受的教育亦截然不同。香港中小学生的主流教育选择是公营学校,而在私立国际学校和本地私立学校的儿童当中,家庭住户每月收入为6万元及以上的分别占75.9%及69.9%, 直接资助计划学校的相应比例为46.8%。

家庭收入的差距亦反映在香港中小学生的居住空间。在2021年,有儿童居住的家庭住户中,47.2%的居所楼面面积为40平方米至少于70平方米,其次为20平方米至少于40平方米(34.4%)。在2021年,28.8%的6至11岁的儿童和18.2%的12至17岁儿童与外佣居住。

值得关注的是贫穷儿童的情况。根据社区组织协会与儿童权利关注会的调查,2023年全港共有95.6万名18岁以下的儿童,当中21.5万名儿童生活在住户入息中位数一半以下的贫穷家庭。换言之,香港儿童贫穷率为22.5%,约每五名儿童之中,便有一名生活在贫穷境况。

在居住空间方面,社区组织协会引述统计资料,显示居于㓥房、板间房、天台屋等不适切居所的人口逾22万,当中包括3.4万名儿童(15岁以下)。

居于不适切居所的儿童的基本生活及学习需要被剥夺,社区组织协会的调查发现,七成半(74.0%)居于不适切居所的受访者表示没有书桌或固定地方学习,有八成(80.3%)受访儿童表示不喜欢目前自己居住的地方,逾半(51.5%)的受访儿童坦言影响个人精神健康,三成多(32.8%)表示影响个人体格健康。

调查同时关注儿童脊骨脊椎问题,指近三成(28.2%)儿童表示要屈著身做功课、一成(8.2%)表示不能坐直身。在脊医人体扫描检查的结果中,有九成儿童有不同程度的脊骨脊椎问题。

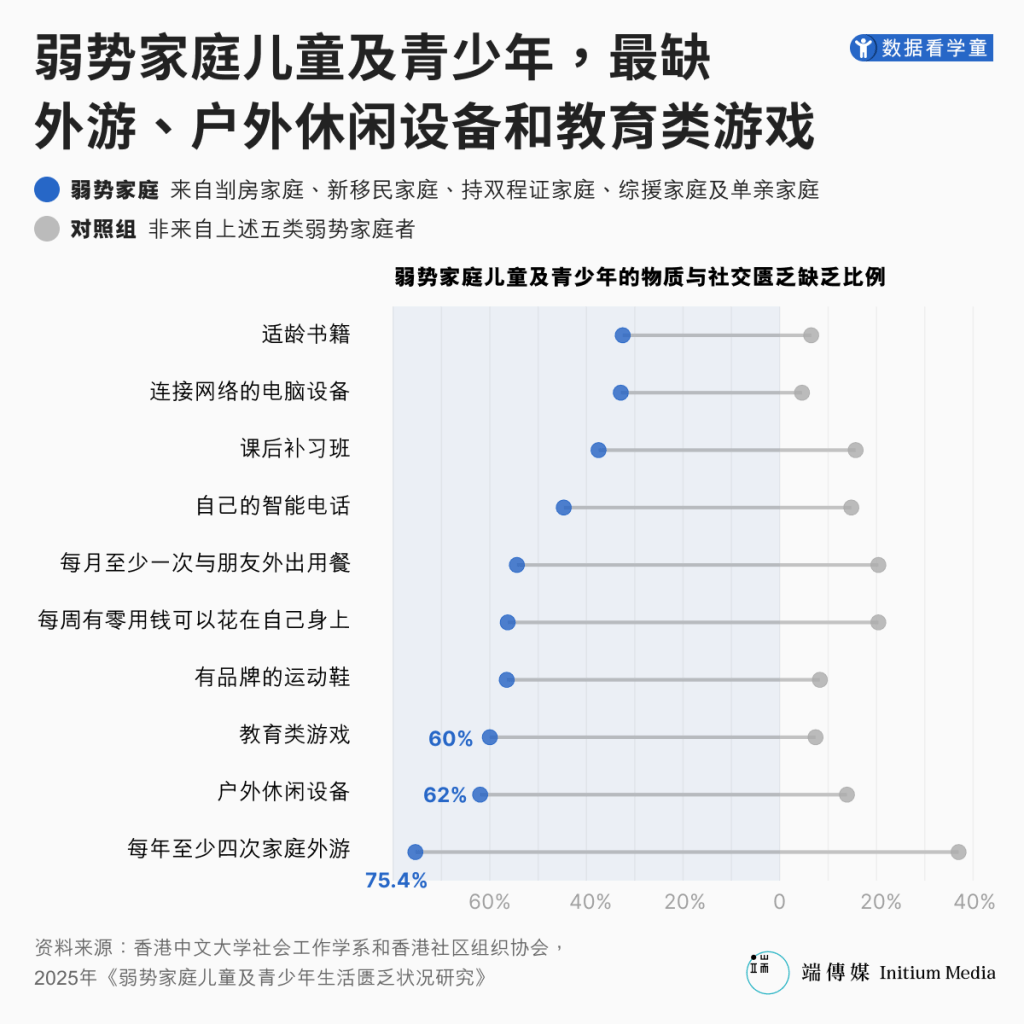

在香港,来自弱势家庭的香港儿童面对生活和社交的匮乏。社区组织协会在2025年进行调查,了解弱势儿童及青少年(来自㓥房、新移民、持双程证、综援或单亲家庭)生活的匮乏情况。

研究发现,逾半(56.3%)弱势家庭儿童没有每周可以支配、花在自己身上的零用钱,而对照组家庭的匮乏数字仅为约两成(20.4%)。逾半(54.4%)弱势家庭儿童每月未能与朋友外出用餐至少一次,惟对照组家庭的数字仅约两成(20.4%)。

另外,逾半的弱势家庭儿童缺乏有品牌的运动鞋,逾四成弱势家庭儿童缺乏自己的智能电话,逾三成弱势家庭儿童缺乏可连接网络的电脑设备,以及缺乏适龄书籍。

长大后想做什么:不再结婚生仔买楼?

这一代的香港中小学生长大后想做什么?有什么人生目标?

传统而言,香港主流的人生目标或是结婚、买楼、生育。但根据突破的调查,在589名受访的10-17岁儿童中,完全不以买楼、结婚或生育为人生目标高达45.8%,占比近半。与此同时,以买楼为人生目标的有49.2%,结婚有18.3%,生仔有8.7%。

在职业方面,香港小学生亦未必拥抱传统的理想职业。根据香港基督教女青年会2017年发布的“儿童志愿调查”,发现10-12岁儿童心仪志愿榜首三甲依序为明星(10.7%)、运动员(7.8%)及游戏设计师(7.5%),而传统理想职业如教师(6.6%)、医生(6.3%)、律师(3%)则分别排于第4、第5及第9位,工程师、会计师等更是十大不入。

然而,另一项中学生的职业调查显示,医疗、教育、法律和会计等传统职业领域仍然受到青睐。狮子会在今年1月访问逾700位香港中学生,发现他们的十大感兴趣行业排名依次为:电竞、数码、资讯及电讯科技;体育运动;医护人员、专职医疗人员;小学教师、中学教师;文化及艺术;法律(律师/法律人员);会计、核数;宠物美容、动物训练员。

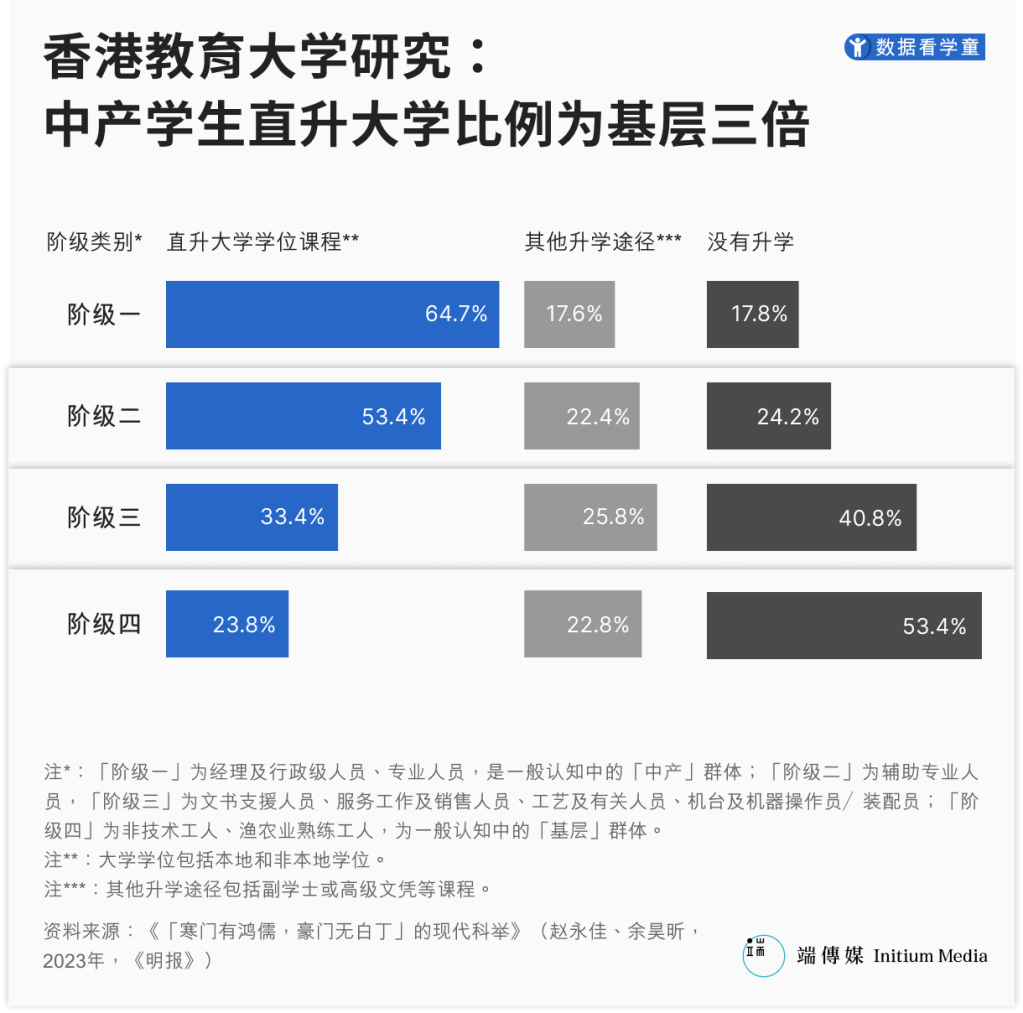

无论是何种职业目标,大学学位都被视为很多职业的入场券,但对完成高中学业的中学生都说,他们能否进到大学与制度和自身阶级背景密切相关。

香港大学制度实行菁英制度,大学入学率在发达国家地区偏低,2025年有43269名文凭试考生报名大学联招,最终只有29%获8间资助大学学位录取。

按阶级划分,有调查揭示阶级出身愈好的高中生,越有机会进入大学。根据教育学者赵永佳和余昊昕的研究,中产学生直升大学比例为基层三倍,而出身基层的受访者有过半在完成高中后没有升学。

另外,就算阶级出身愈好的高中生没有直入大学,他们在完全非学位课程,最终仍有逾半继续升读大学,比那些阶级出身没那么好的同伴有更大机会圆“大学梦”。相反,出身基层的高中生读了非学位课程后,只有三成升读大学学位课程。

在高度竞争的环境中,很多香港学生选择躺平的生活态度。香港基督教女青年会今年的研究发现,逾半中学生受访者对“躺平”持中立态度,逾四分一受访中学生自觉已“躺平”。该机构表示,整体受访中学生倾向认为“躺平”是个人对于学业、家庭、经济、社会现况等的认知不断累积,深思熟虑、平衡利弊后“觉醒”的生活态度,而非一味消极面对生活。

“想为香港付出,但唔知可以点做”

回到文初所述的小学生立法会发言。当时的小学生,今天已是高中学生,而立法会关注儿童权益的议员包括张超雄议员、邵家臻议员、叶建源议员等,他们如今都不在议事堂内。

根据《联合国儿童权利公约》第十二条规定,凡有形成自身意见能力之儿童,应有权就影响其本身之所有事项自由表示意见,所提意见应依其年龄及成熟度予以适当看待。八年过去,那次发言仍是香港儿童直接与官员对话的罕见案例,那些诘问亦仍然是香港中小学生面对的真问题。

在2016年至2018年,香港立法会曾设立儿童权利小组委员会,邀请儿童出席会议表达意见,阐述对政府的期望,但有关委员会并无延续至今。

在2018年,香港政府成立“儿童事务委员会”,汇聚相关政府部门和长期关心儿童权益的团体。但《民间儿童权利专员监察报告》批评该委员会不属法定独立机构,没有任何调查权力,无助有效处理涉及儿童权利的政策、立法和投诉,亦未有直接向香港儿童以及关注儿童权利的个人、团体直接咨询的机制。

就自身议题和香港公共政策,香港的儿童和青少年在体制内难以发声。根据一项调查,大多数政府决策局、部门及法定机构并没有专门的儿童参与机制;政府部门很少提供适合儿童的材料和收集儿童意见,没有专门且受过培训的人员与儿童沟通。即使部分政府部门举行儿童咨询会,但对于儿童意见如何被处理,却没有后续行动跟进。

根据突破机构一个邀请10-29岁青少年填写问卷的调查,逾九成受访青少年表示“好钟意(香港)呢个地方”、“想为呢个地方/呢度既人付出”,同时有七成的受访青少年表示,“想为香港呢个地方付出,但唔知可以点做。”

评论区 0