在一个暗网里,一条名为“偷换概念之活蒸虾蟹和贱猫”的视频抓住李悦然的视线。

点开视频,首先出现的是一个放在桌上的蒸锅。一只手进入镜头,将切好的葱扔进开水,再往锅上放置一个蒸笼,放入几只虾。稍后,蒸熟的虾被喂给一只幼猫。接下来是蒸螃蟹,同样喂给幼猫,幼猫没有吃。

当镜头再次对准锅时,幼猫被放上蒸笼。在意识到猫要被放进去的瞬间,李悦然立刻用快捷键关掉电脑上的网页。电脑桌面壁纸露出她养的宠物猫。她发现自己浑身发抖。

李悦然进入的暗网来自一个架设在大陆防火墙外的虐猫网站,由虐猫社群自制搭建。除了“蒸猫”外,暗网上还汇集着约600条虐猫视频,标题透露出虐待形式:“榨汁机”“电击”“火烤”“拔舌”⋯⋯

此前,李悦然曾耳闻几起虐猫新闻,印象最深的是2023年的“奶牛猫事件”:网络主播“杰克辣条”把一只奶牛猫绑在树上殴打、剪爪,最终火烧致死。由于大陆没有专门为伴侣动物(或称同伴动物)制定保护法,杰克辣条最终只是被警察拘留和批评教育。

杰克辣条是大陆最流行的视频网站 Bilibili 上的美食博主,坐拥40万粉丝。他因虐猫并拍摄、传播虐猫视频引起广泛关注和公愤。李悦然在网上刷到过杰克辣条的照片和信息,印象中,那是一个留着锅盖头发型、生于安徽阜南县的年轻男性。她当时觉得虐猫事件应该只是个例。

当李悦然找到虐猫社群的官网时,这个判断被彻底颠覆。

28岁的李悦然平时喜欢在小红书上看猫的可爱视频。2024年3月,她刷到一条小红书帖文,称有虐猫组织正在计划虐杀流浪猫。(编注:“虐猫社群专题”下篇将解构流浪猫管理及动物救助议题)

根据消息,李悦然顺藤摸瓜找到虐猫网站。网站信息显示,该社区成立于2023年4月。这与杰克辣条事件曝光的时期相同。网站页面右侧有一个巨大的 logo ——一只猫的影子被一条横线穿过。

在这个虐猫社群里,杰克辣条被尊称为“杰公”。他的曝光成为警示,网页中心一度标记着“距离奶牛猫事件”过去的时间,数字实时更新。

网站上设有不同入口,其中一个写着“加入群组”。李悦然点击该入口,页面跳转到一个有着500多人的 Telegram 群组。群组名叫“the man in the high castle”,与一部以二战为背景、架空历史的美国小说同名。人们在群组里讨论毒杀猫的药物混合比例、如何让猫脱肛,或扯掉肠子,言谈中不时夹杂对爱猫人士的嘲讽。

官网的另一个入口名为“视频站点”,通往存放大量虐猫视频的暗网。官网附有详细教程,指导用户下载进入暗网所需的 Web3 网络或 Tor 浏览器。

依照教程,李悦然花了半小时便进入到暗网,页面类似于视频论坛,每条视频都设有留言区。李悦然看到的“蒸猫”视频算是热门,有逾100条留言,有人赞叹“艺术”,有人建议“太小了这只猫,大点的带劲”。更多评论则夸赞拍摄者“立意好”。

“这个视频想传达,他们蒸猫和我们普通人蒸虾蒸蟹吃没有区别。”李悦然说。

恐怖,这是李悦然的第一感受。

爱猫城

通过与李悦然相同的方式,我找到网站的社群入口,页面跳转到客服聊天界面。

对方发来要求,入群需要提交30字的虐猫手段说明,作为入群门槛。随后我被拉入 Telegram 群组,群名叫“爱猫城”。这是一种社群黑话(即暗语),“虐猫”在群组里被称作“爱猫”。

类似的虐猫黑话充斥在每天上百条的群信息中:“键帽”是“贱猫”的谐音,指不顺从、展现出攻击性的猫;处死猫叫“收残血”,源自游戏用语。许多群员喜欢就动物保护或流浪猫话题在网上吵架,把对方被激怒的样子称为“哈气”“应激”,这些词原用以形容猫在被威胁状态下的防御反应。

我用两个账号申请入群,被分别拉入不同外围群组中。近两年,随着大陆的虐猫事件频繁曝光,社群增加了分流与分层的规则。进入外围群,新人需向客服提交虐猫手段,外围群会随机分配成员。在外围群长期活跃的人可以申请进入中层群。如要进入核心群,需要提交“投名状”:一个一镜到底的虐杀猫的视频。

分享投毒流浪猫的药物制作,获取猫的途径,新的虐猫手法,虐猫视频或图片,这些都是外围群的日常话题。

另一类能引发讨论的话题,是对爱猫人士的谩骂和嘲讽。“猫孝子”——群组成员以此称呼自己的公敌,泛指偏爱或维护猫的人。“我不知道猫孝子的眼里,猫的地位为什么可以这么高,比人的地位还要高。”有人发问。

“猫孝子是猫爹的被征服者,天生自带锁链,靠跪舔猫爹维持自己下贱的奴才身份。”一个名为 cina official 的人回复。

另一人附和:“这些年养猫的人越来越多,当皇帝供养真的是脑子进水,猫的智商不懂感恩,还不如时不时爱几下舒压,反正命硬死不了,如果死了换一只新的也没毛病,反正流浪猫这么多。”这里的“爱”同样是“虐”的意思。

在社群的构想中,“猫孝子”以女性为主。有一些人称,看虐杀视频会有生理反应。“有时压力大,看个猫片比黄片来得有效果。”一个暱称为 cat lov 的群员说。

“他们就像对色情片一样评论,会讨论怎么拍更‘爽’,或者‘猫叫得还不够’。”在群组内观察了一个月的李悦然说。

从群组内成员的讲述来看,有人身处深圳、上海等大城市,也有人透露自己住在农村。人们的政治言论杂糅着恨国情绪和种族主义,例如将中国称为有蔑称意味的“支那”,将欧美人称为“白皮”,把动物保护判为“白左思想”。不少人认为比起那些讲“政治正确”的欧美国家,中国难得的未遭动物保护思想侵蚀。“支那国啥都烂,但唯一好就是政府不算太圣母。”有人说。

群组内有少量大陆以外的成员。去年新来的一位网民说,“台湾这边所谓的猫奴真的非常过分,”他愤怒斥责,“最讨厌台湾的动物保护法,全都在偏袒猫、狗。”他的到来受到群组欢迎,“台湾有动物保护法就别玩了,想玩搬来大陆或者来内地旅游时玩,”有人提议。

H 一直在外围群里活跃,但发言相对温和,甚至提及自己养猫。H 告诉我,自己并不虐猫,只是出于猎奇心理来到群里:“在网上看到键帽(注:“贱猫”的谐音),没法虐的心情到这里来发泄了。”他对“贱猫”的定义是吃完东西不认人、对人哈气或咬人的猫。在群里,这类有反抗和攻击性的猫会激起群愤,虐杀这类猫往往点燃虐杀者和观众的兴奋。

但养猫的人看虐猫视频不会难受吗?“(看到)乖猫难受,但键帽就很爽。”H 回答,“就像看社会上好人受苦难受,坏人受到制裁就很爽。”他配上一个吐舌的表情。

人们进入虐猫群的动机不同,这一点上 H 和我的观察一致。有人出于对爱猫人士的反感:“我不知道猫孝子的眼里,猫的地位为什么这么高,比人的地位还要高”;或对猫这一物种“不懂感恩”的厌弃:“猫明明是被人驯化的动物,但偏偏选择性智商低下,不懂得给予照顾者回馈及感恩”。一些人仅仅是享受施虐:“太快或者太血腥没搞头啊。”

随着近两年的虐猫事件曝光量的升高,虐猫社群既吸引来 H 这样的看客,也引来出于愤怒而潜伏其中的网民。群组后来新增了维持秩序的管理员。曾有反对虐待动物(简称:反虐)人士忍不住在群里大骂,被管理员踢出群。群组内有时也会用来对外“喊话”,或散布真假难辨的消息来激怒反虐人士。去年,一位被曝光的虐猫者遭到网络谴责时,群里曾有人扬言要击杀更多猫来报复爱猫人士。

群组里禁止陌生成员间私聊。据反虐志愿者张海观察,虐猫群的管理员对潜伏者非常小心,有问题的群员会被标记或直接踢出群。张海成为反虐志愿者将近四年。在他看来,虐猫社群吸引到 H 这样更外围的受众,是近两年的风向变化。

当 H 在群里偶然提及与我私聊的事后,管理员随即要求他说出我的账号名,意识到麻烦的 H 想大事化小,但管理员仍反复要求H指认。H 当下没有公开我的暱称,我将账号退出了群聊。

娱乐化虐猫

爬梳网络公开资讯可见,从2024年至今,被曝光在公众视域的中国虐猫事件已逾十起,虐猫者多数是年轻男性,含多名大学生。

虽然中国在21世纪初就曝光过虐猫事件,但大多时候,虐猫是潜藏着的地下行为。张海认为,变化始于2023年——大陆疫情解封后,伴随经济下行、失业率升高和激化的性别矛盾,虐猫现象逐渐浮出水面,甚至争取到一批受众,出现效仿趋势。

“感谢杰克辣条消灭入侵物种”,有人在一个反对爱猫人士的百度贴吧里留言。这个贴吧从2023年开始活跃,已累积逾7万名关注者。

与频发的虐猫事件并存的,是大陆网络上厌猫情绪的兴起。这股厌猫风气从网络防火墙外的社群组织,蔓延到墙内的大陆社交平台,形成某种网络“亚文化”。虐猫社群还发明出一系列娱乐化的厌猫梗和表情包,正以meme形式病毒式地传播在网络中。

目前在大陆流行的社交平台,如抖音、小红书、百度贴吧和Bilibili(B站)等,都有一套在网信办监管下的审查机制。可以在 Telegram 流传的血腥视频,无法在大陆社交平台上传播,但黑话和梗图可以。

虐猫黑话正不断被创造和繁殖:把猫掐到窒息叫“不灭之握”,这个词原本来自游戏“英雄联盟”的角色天赋;猫被车碾压后抽搐的样子叫“跳街舞”;抓着猫尾在半空甩猫被称为“大旋风”;“四驱变两驱”“霸王龙改造”,指的是失去两肢的猫;“哈基米”原是日语中“蜂蜜”的谐音,后变成厌猫人士对猫的抽象称呼,而由此衍生的“哈基美”一词,则是对爱猫女性的嘲讽性指代。

在 Bilibili、抖音等视频平台,黑话充斥在一类以“爱猫tv”为前缀的视频评论区里。在这个 tag 下,集合了猫受伤、残疾或死亡等的猎奇视频,譬如猫从高楼掉落、被车碾压。其中一些视频的点击量甚至高达百万。

猎奇视频吸引来一批受众,他们通常语气戏谑,将猫抽搐、哈气的样子制作成搞笑表情包,以一种“去生命化”和“抽象化”的口吻嘲讽猫,用“底层代码有问题”形容猫“低智”。

黑话之外还有梗图。在 Bilibili 的一个视频中,一只圆头的流浪猫因为对人哈气、挠人,展现出攻击性而走红,这只猫很快被做成嘲讽爱猫人士的表情包。另有人放出击杀圆头猫的一万元悬赏令,这条不知真假的消息在网上流传。

“玩梗的有很多是未成年、大学生,明显有低龄化趋势。”陈玥说。她在陕西读大学,过去两年持续救助校园流浪猫,并在网上为反动物虐待发声。

陈玥从2024年开始关注大陆互联网上的厌猫趋势。起因是在去年11月,她看到武汉华中农业大学的杀猫事件,校园内十余只流浪猫接连死亡,一只呈“大”字型的猫尸出现在女生宿舍楼下。学校公示指,一名在校男生对流浪猫投毒,已对该学生处分警告。

陈玥倍感讶异,网络上有人声援杀猫者,而反对虐杀的发声者会被这群人骚扰,“不管你说什么,他们就甩梗图挑衅。”当陈玥点开这类玩梗用户的主页,发现许多内容是未成年人喜欢的游戏和动漫。

根据 Bilibili 2023年的报告,主要用户为1990-2009年出生的人群。这意味着,与虐猫相关的视频很容易曝露在年轻人和青少年眼前。

长期关注大陆网络流行文化的桃吐认为,“爱猫tv”的内容是一种标准的“抽象文化”。

在大陆,抽象文化正在成为流行的青年网络文化,特点是用戏谑、娱乐化甚至有攻击性的方式来反讽。抽象文化的兴起可追溯到2015年前后游戏主播李赣和孙笑川的走红,两人以引战、与粉丝对骂和造梗吸引到大批男性观众。2024年,“抽象”被小红书评为年度关键词。

媒体人李厚辰在一篇文章中指出,在正常的公共讨论被高度压制的情况下,抽象文化式的沟通方式已成为了年轻一代回避理性讨论争议话题的方法:“采用一套情绪性挑衅手段,以最快速度将事实与道理的争辩,劣化为彼此的人身攻击,以便证明:不可能有真诚的讨论。”

“这个群体(抽象文化的使用者)一个蛮重要的特点,就是嘲讽和解构一切的态度,”桃吐认为,他们用这类抽象梗来嘲讽“他们认为是主流的东西”。

“我觉得任何事被解构变成抽象文化后,本身就具有吸引力和很强的传播性。”观看“爱猫tv”视频的网友 F 这样向我解释。同时,F将喜欢“爱猫tv”视为是对“主流的爱猫人士”的反抗,“现在网络上爱猫的声音变大时,出现虐猫的声音是理所当然的。”

什么是“主流的爱猫人士”?F 举例,2024年中,昆明动物园将两只流浪猫放入猴山,被许多网民斥责“虐猫”,后来小动物保护协会接管了流浪猫,并获得网民筹款近300万人民币——在F眼中,这是“对于普通人爱心的诈骗”。

另一位网友 R 经常点赞“爱猫tv”视频,并将点赞行为称为“赛博泄愤”,“总不能真找猫虐吧。”R 称其愤怒源自“伪善的爱猫人士”:她曾经在给流浪猫投喂鸡肉时被路人说教,对方指责她的鸡肉有调料且没剔骨,此后她对猫失去了兴趣。

“猫本身没问题,问题最大的是猫背后的那群猫孝子。现在经济不好了,人的问题都没解决,就想着猫狗怎么样。”R 抱怨道。

披着抽象文化的外衣,虐猫行为通过语言的置换,不仅规避了平台的审查,也消解了虐待行为的严肃性、消解了应被认为可怕的事。这在桃吐看来,是“爱猫tv”这类抽象文化的危险之处。

在 Bilibili 上,一个拍摄被车碾压的流浪猫的视频,播放量高达近百万次。视频中,猫的身体上有明显的压痕,猫因受伤急促地喘气,但弹幕笑声一片,不断出现“哈基米”、“燃尽了”(注:“燃尽了”源自日本动漫《明日之丈》中主人公将死时的台词,后成为大陆网络抽象梗)。在4000多条留言中,一条热评写道,“本来笑不出来的,看表情觉得还有点可怜,看弹幕一直发‘燃尽了’……还是蚌埠住(注:“绷不住”的谐音梗,意为忍不住)笑了”。

一些“爱猫tv”的受众并非虐猫者,有人会在网上晒出家猫,以自证在现实中并不虐猫。日常看“爱猫tv”的网友 F 曾给我发来几段视频,画面中他抚摸着两只自己收养的流浪猫。

无孩爱猫女

用抽象文化对虐猫行为进行包装、传播,并非仅仅作为某个群体的内部娱乐方式,还是该群体攻击假想敌的现实实践。

“猫孝子”、“哈集美”、“弓形虫上脑”⋯⋯当陈玥在小红书发布反对虐猫的帖文后,经常收到这样的私信。另有玩虐猫梗的男性戏称她为“无孩爱猫女”(Childless Cat Ladies),这个词源于美国副总统万斯对民主党的嘲讽。

在虐猫社群内,也充斥了厌女话语和氛围。热爱猫的女性时常被形容为“母狗”“母畜”。有人在群里抱怨被女朋友的猫吵醒,如果是自己的猫“早就开始‘爱’了”。有人回复“先‘爱猫’再爱女友”,有人调侃般建议他对女友用虐猫的电击棒,有人追问“女朋友有照片吗”。有人把喜欢猫的男性称为“龟男”,认定其为和女性发生性关系而假装喜欢猫。

做校内救助行动的陈玥和反虐志愿者张海都认为,喜欢在网上攻击他人的恨猫者和“非自愿独身者”(incel)有很大重合,后者为因自认非自愿原因无法找到伴侣的男性异性恋群体,因不受异性欢迎而展现出对女性的厌恶。

“有的人恨猫是来源于对女性的恨,”陈玥说,“他们给一些女性身上打上标签,只要女性喜欢猫,她就是我们的敌人。”陈玥认为,这或许源于猫和女性被认为具有相似特质。

陈玥在微博上刷到一位宣扬“猫是祸害”的博主,他在帖文中把“疯女人”和猫相联系,帖文下有一条认同的评论把“爱猫女”等同于欧洲过去的女巫,“在古代欧洲这种群体就是抱着黑猫的无后老巫婆。史料记载她们最爱做什么?残杀儿童,给人下咒做药引”。

将猫和女人相关联的做法在历史上一直存在。在欧洲的中世纪文学里,邪恶的女性通常会变成猫。欧洲近代早期的猎巫运动中,养猫的独身女人可能被认为是异端,而被判定为女巫的人会和她的宠物猫一起被处以火刑。

虐猫行为折射出不同群体的社会矛盾,这也让人联想起美国历史学家罗伯特·达恩顿(Robert Darnton)对于法国一起虐猫事件的解读。在18世纪的法国巴黎,一群印刷工人学徒闹笑着吊死师母的家养猫,将猫尸体挂在台子上,引来师母尖叫。达恩顿在《屠猫狂欢》中写道,当时的工人是借助猫对女人和性的象征意味,以杀猫来挑衅和羞辱作为资产阶级的师母及丈夫;而工人觉得屠杀好笑,是因为他们找到一个法子,可以当面掀翻师傅这个资产阶级的桌子。

在桃吐看来,这个历史事件与当下的情景具有相似性,“(爱猫tv的受众)除了把猫和女性的并列,也会把猫和资产阶级,更确切地说是对于小资产阶级女性的并列。”她观察到“爱猫tv”的评论区中,一些留言称穷人才不会养猫。桃吐认为这类评论是把对生活的不满投射到猫和爱猫群体上。

发布救助流浪猫的帖文后,陈玥一开始会和留言区的“反对派”沟通,其中一类人争论流浪猫的危害,另一类人则只发梗图挑衅。

桃吐并不认为虐猫梗的受众如其所说是在“反抗主流”,而是在摆出自己不屑对话的上位者姿态,判断猫和喜欢猫的女性同样愚蠢,外部的指责反而可能会增强该社群的内部认同。

类似情况还发生在2022年丰县铁链女事件,当事人董志民被曝光将生育八孩的妻子用铁链锁在屋内。事件激起舆论谴责的同时,董志民被一群厌恶女权的男性网民尊称为“董圣”,由此衍生出一系列梗,如用“拴起来”攻击立场不同的女性。

梗图和黑话筑起一道拒绝沟通的防御墙。现在陈玥已经放弃对话,遇到梗图便删评、举报以阻止其扩散,她担心玩梗很容易扩大影响力,并观察到很多不明情况的未成年已开始玩梗。

谁在施虐风气中捞一桶金?

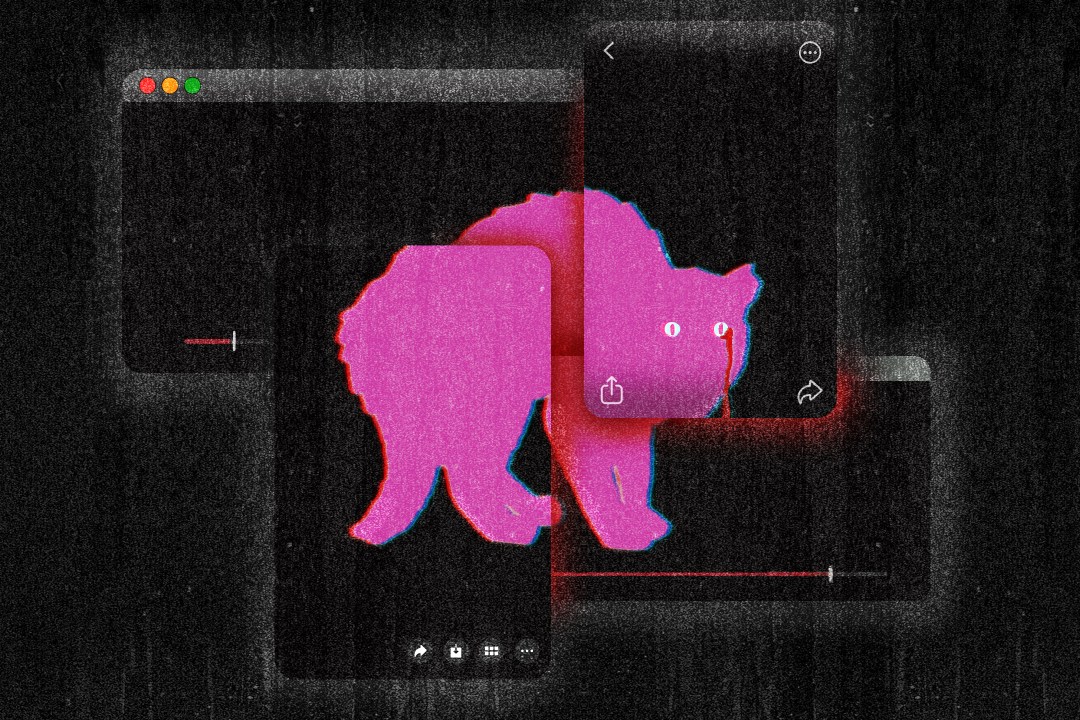

令人担忧的是,厌猫视频正在不断地给平台输送流量收益。当我在 Bilibili 和抖音上浏览了“爱猫tv”的视频后,推荐内容中出现了更多猫被车撞、落水的视频,搜索栏中则出现“大旋风”这类虐猫梗的引导搜索。

对于这类视频的传播,平台并非没有限制。抖音的官方规定显示,平台禁止描述或宣扬虐待、虐杀动物的内容的视频,处罚规则包括且不限于屏蔽和删除违规内容、封禁账号。Bilibili 的社区公约中,“虐杀、虐待动物及展示动物致伤、致残、致死内容等”被列入“违背公序良俗”的违规分类中,如“情节严重”可能被删除下限、封禁账号。

但多位反虐志愿者表示,他们在 Bilibili 和抖音投诉动物虐待的视频后,平台并未将其下架。同时,因以“爱猫tv”为典型的厌猫视频通常不直接展示人为虐待的过程,而是猫“意外”受伤、残疾的“擦边”内容,评论区里有虐猫意味的留言也被包装成抽象梗,这些都增加了检举难度。

台湾防止虐待动物协会(TSPCA)的执行长姜怡如关注到大陆社媒上虐待动物视频的泛滥现象。她和团队曾收到检举,一位台湾女生在 Facebook 私密群组中上传虐杀猕猴的影像。在台湾,散播虐待动物的内容属违反《动物保护法》。警方讯问时,女生说视频是从大陆的 Bilibili 下载转发。姜怡如和团队在后续调研中发现,在 Bilibili 仅是灵长类猴子的虐待影片便超过一万条。

事实上,虐待动物影片在社交平台上流传是全球性的问题。Facebook、TikTok 和Youtube 等海外社交平台亦在这个漩涡中。而虐待内容视频的高播放量正在为平台带来收益。2020年,美国一动物福利组织对 Youtube 上的2000多条动物虐待视频进行估算,若这些视频盈利,不仅会为创作者们赚取1500万美元的潜在收入,也会为 YouTube 带来高达1200万美元的收益。

台湾防止虐待动物协会和多家动保组织合作,成立了“反对社群媒体虐待动物联盟”( Social Media Animal Cruelty Coalition ),邀请如 Meta 等科技平台采取更积极的审查措施,但目前 Meta 的处理方式仅是根据民众检举下架视频。该联盟也曾尝试联系 Bilibili,目前未有进一步进展。

姜怡如认为,比起被动的检举式审查,更好的方式是立法。英国于2023年出台《在线网络安全法案》,要求科技公司主动删除非法内容以保护英国用户,违者会处以巨额罚款 。姜怡如透露,目前台湾立法委员已有相关提案,在等待委员会审查。同时她也呼吁公众,“不要去跟这些影片交互、转发、留言、按赞,因为这就是他们想要的。”

处于明面的社交平台上的虐待视频尚且难以管制,被网络技术保护的暗网更难言被监管。虐猫暗网便是倚靠 Web3 技术和 Tor 浏览器的特殊性来逃离审查。研究网络信息安全出身的 Morty 向端传媒解释,暗网的特点是无法被追踪源头,例如 Tor 的原理是把原来从 A 到 B 的单一连接路径打散,增加多个匿名中转站,因而无法溯源;Web3 则是将信息匿名储存在区块链的所有节点上,难以被全部删除。

由于不被审查,暗网常被用来流通诸如杀人视频、军火或毒品非法交易等内容。事实上,搭建暗网的门槛并不高,Morty 指出设立暗网可借助公开的工具包,通过家用网络和电脑便可实现。

在网络上流通的虐待视频,除了给平台和个体创造收益,也在为社群引流和培养潜在受众。在一些“爱猫tv”的视频下,多次出现“更多‘爱猫’视频可私信”的引流式评论。

而虐猫梗与厌猫视频的传播,也使得猎奇厌猫视频更容易被人接受。在“爱猫城”里,有人夸赞“爱猫tv”这类视频为“脱敏神器”。

“这是一种变相的虐杀宣传,”张海说。

虐猫的男孩

去年,反虐志愿者周柯在现实里见到了一位虐猫者。那是一个13岁男孩,微胖、戴眼镜,在江苏某市读初一。男孩活跃在 Bilibili 和 QQ 群,在社交平台上发了多个虐杀动物的视频。

志愿者伪装成虐猫同好与他聊天,在男孩发来的语音里,夹杂着“猫孝子”“大旋风”这类网络黑话。

男孩还发来一些视频以炫耀战绩。视频里,他抓住一只流浪猫的尾巴,在半空甩动后将猫反复砸向地面,地上溅出血迹,镜头转向他的运动鞋,他踢了踢睁着眼睛的猫尸,“这双鞋沾了不知道多少哈基米的血。”他对观众解释。

当志愿者锁定虐猫男孩的位置后,把他约了出来并报警。周柯做了近八年的反虐行动,这个男孩仍然让她震怒。

“他非常主动地学习虐杀,而且找意志力薄弱的人跟他一起。”周柯认为,男孩会在虐杀中寻求自我认同感,“他会跟同伴炫耀,比如说今天杀了多少,还把这些虐杀视频发给他的同学看,有同学看不过去跟他打架。”男孩虐猫的事被学校知道后,被要求写检讨,检讨书贴在教学楼外的展示板上。这件事曾被他戏谑地告诉卧底志愿者。

面对几个愤怒的成年志愿者,男孩显得异常冷静。当志愿者拍摄时,他立刻拿出手机反拍。前往警局的路上,他与周柯闲聊起手机性能,“他没有表现出丝毫害怕,好像觉得都是好玩的事情。”周柯回忆。

警察从男孩家里搜罗出大量网购和自制的虐猫工具,包括锤子、钳子、弓箭和药水等,这些工具用了两辆警车运走。

周柯和赶来的男孩父母沟通。她发现男孩的父母离异后,双方都很少照看孩子,父母给的零花钱足够让男孩可以购买虐杀工具。“他爸爸说,这个孩子我们也拿他没办法,如果法律能制裁的话最好。”周柯说。

男孩知道法律无法处罚他。他对前来的志愿者挑衅道:“你让法律来管我。”最终,警察做完批评教育后,便让男孩离开。

事情没有就此结束。不久后,男孩学会了翻墙,他进入了 Telegram 的虐猫群,在群内获得支持,甚至有人提出给他买虐猫器具。“自古英雄出少年”,群里有人赞叹。

在杰克辣条事件曝光后的两年多来,虐猫事件比以往更有能见度。同一时期,大陆关于流浪动物管理的争议持续发酵,一些人质疑猫狗成为“特权动物”、流浪动物应该被捕杀而非投喂。

一些虐猫者利用流浪猫争议引流,或将其作为虐杀合理化的依据。但“虐杀”与作为流浪动物管理的“无害化处理”有本质区别,例如澳大利亚曾因野猫泛滥的生态问题捕杀流浪猫,但同时设有反动物虐待法。

周柯提醒,不要将流浪猫问题看作是虐猫行为的理由,“真的虐杀动物的人,他们完全是享受残忍的血腥感,还有虐杀的快感。”

让她担忧的是,虐猫梗和厌猫视频的普及,可能会让更多未成年人开始接触动物虐杀。去年大陆爆出多起未成年人虐猫事件。9月在江苏苏州某小区,一个小学5年级、手持弓弩的男生被曝虐猫;12月成都某镇出现4名初中生虐猫,拍摄虐猫视频发到社交群。两起事件的涉事者皆以批评教育处理。

张海指出,“爱猫城”群组所属的虐猫社群网站仅仅是大陆虐猫组织的其中之一,因善炒作而知名,还有许多虐待猫和其他动物的中文社群,有的更猎奇血腥,或以虐杀动物盈利。例如,曾有多家大陆媒体报道虐猫视频的盈利产业,30G的虐猫视频以10人民币低价出售。另有动物踩虐(crush fetish)的地下交易,内容多为女性穿高跟鞋踩踏动物,或用身体部位压迫动物。据一位追踪踩虐产业的志愿者表示,大陆现有多家以动物踩虐盈利的地下团队,动物类别和踩虐形式接受客户定制。

“他们只敢对比自己弱的生物下手,”张海说,“当他们面对猫狗、小鸟和其他动物的时候,他其实是那个强权者。”

一些研究者将动物虐待纳入反社会行为、人格障碍的讨论范畴,指出虐待动物者时常表现出情绪调节失败、低共情能力的特征。有一个名为“踢猫效应”的心理效应,指的是人们向下传导负面情绪的连锁反应,导致等级链条上的最弱者成为受害者。精神病学家 Raj Persaud 以工作场景为例,当处于等级下位的人惧怕向他人表达感受,回家踢猫成了他唯一的发泄出口。

只从个人角度来理解虐待行为,或会简化问题。美国社会学家 Clifton P. Flynn 强调,动物虐待行为的分析不应局限在个体主义的心理病理学,这会忽略社会结构性的作用。

Flynn 借助性别和社会规范视角,指出美国过往的统计数据显示,男性比女性更易出现动物虐待的行为。一个重要原因是,这种行为会被视为男性气质的表达,例如年轻男孩会通过虐待动物向他人证明男子气概。Flynn 进一步指出,动物虐待与对配偶或子女的暴力同源,因而也是识别家庭暴力的早期信号。他呼吁将动物虐待行为纳入社工、心理咨询师等专业人士的暴力干预体系。

尾声

去年,李悦然进入虐猫群组后,她没有像许多反虐者那样指责或举报,她试图寻求对话的可能性:“我想要知道虐猫的人是怎么想的,为什么要做,能不能不做?”

李悦然秉持中立态度与群主进行了一场对话。她给我看了聊天记录,不同于虐猫问题上的网络骂战,这是一场冷静的沟通。

群主向李悦然承认,网上的骂战扩大了社群的受众,ta将责任归咎于网上“极端的动物保护和爱猫人士”。“如果你被流浪猫半夜叫春(吵到),去找物业不处理,还被动保恶意骚扰过,那(想法)就是另一个情况了。”ta说,“如果不是一开始某些博主叫嚣着把我们这些观念不同的人清理干净,也不会出现爱猫tv梗到处泛滥的情况吧。”

“可是人和人之间是可以沟通的,不是吗?”李悦然问。

“如果一开始(双方)是可以沟通的,那么大部分‘爱猫’就只是单纯喜欢虐杀的人来进行。”群主认为,大部分“被带动‘爱猫’”的人是因为厌恶部分动物保护人士的偏激。而真正喜欢虐杀猫的人只是针对猫,而非针对人。

“我们的观念和你不同,对我们来说猫就是一个玩具。”“至少我看到大多数虐杀爱好者对杀猫和踩死蚂蚁一样不会产生同情。”

群主认为虐猫和喜欢猫一样,是“互不干涉的自由”。将猫视为可以任意处理的“私有物”,这也是虐猫者常见的自卫立场,“被我们捕获的流浪猫都归我们个人所有。”

比起愤怒,对话给李悦然带来的更多是无力。“社会关于道德的公共讨论好像最后总是这样,好像每个人都是很独立的个体,权利和自由有非常清晰的界限。”

在李悦然看来,网络上的道德指责无法解决两方的对立。“当一个虐猫的人高打着这样的旗号去声明这是我的自由、权利,去树立这样一堵墙的时候,你在墙外面,站在道德制高点上去指责‘你不能这么做’、‘猫很可怜’,你说的任何道理只会让他不断去加固这个墙。”

李悦然找过几个群员沟通,有人愿意冷静交流。她约其中一位到咖啡馆见面聊,但对方劝她不要再尝试,让她过好自己的生活。

对话没有再继续。李悦然觉得自己改变不了任何人。“如果从不想再看到猫受苦的角度来看,好像最有效的、最快的方法只能是立法。”

群里的虐猫视频仍不断更新,她不想再看,最终退出了群聊。

编注:“爱猫城”等 Telegram 群组,疑似因被举报,在今年上半年被关闭,但社群很快建立了新群组。

李悦然、陈玥、陶吐、张海、周柯、H、R、F、Morty为化名

感谢小昼对本文的帮助

若有发现虐待动物的行为,可报警或拨打相关热线。以下热线供参考:

香港渔农自然护理署:1823

香港爱护动物协会:2711 1000

台湾农委会动物保护专线:1959 / 0800-231-532

台湾防止虐待动物协会:02-23670317

澳门治安警:2857 3333

感谢小昼对本文的帮助

即使是對於對於文中 李悅然 認為的最後立法,似乎沒什麼爭議,但其實也不是沒有反對的聲音:

【反虐待动物法真的该立吗?如此正义为何立不出来?-哔哩哔哩】 https://b23.tv/tHcRIqk

一個經常被拿出來的說的案例就是:2021年,香港理工大學一名內地留學生被指用鹽虐殺蝸牛而被警方拘捕。

而回到哈基米這個梗:

「支持「哈基米」被重新定義者(多為短視頻平台用戶或相關視頻的受眾)認為無需對相關問題過於較真,只要享受「哈基米」梗帶來的情緒價值即可;」

這在反對「哈基米」被重新定義者看來,這種形象又與對女性「無腦,情緒化」的刻板印象結合起來了,成為厭女文化的一部分了。

對於厭女文化,網絡文化,以及虐貓,其中一條串起來的暗線是對於「非理性,情緒化行為」的反感(儘管這種行為與想法本身也很情緒化)。不少人認為,貓作為寵物與人的附屬物,將大量的金錢與資源投放在寵物上是不合理的。並且不少不少愛貓者,特別是愛貓的女性的行為本身也是不合理的,包括大量餵養流浪貓卻不tnr又或是收養,導致流浪貓大量繁殖,導致生態入侵甚至是法律問題(比如去年上海法院判決流浪貓餵飼者需要對其流浪貓導致他人嚴重受傷賠償)。以及女性養貓,但是又棄養的行為。很多人(男性佔比更多)認為這是情緒壓倒理性,衝動且不負責任的行為,又跟文化中對於女性衝動無腦刻板印象相互配合,構成厭女文化。

這一點跟 歐美 韓國等全球右翼 反「白左」民粹主義是一脈相承的。他們都認為「白左」高舉道德大旗,行事情緒化,不符合理性(或者他們更喜歡用的:「常識」)與傳統價值,高舉政治正確的道德大旗,實則是為自己牟利,虛偽又雙標。 在中國,線下比較激烈的衝突體現在有初創企業在社區中投放流浪貓屋,但遭到反對者破壞的爭議,反對者認為這些貓屋的投放並未經過社區居民的決議,威脅鳥類生態等問題。

這篇文章對於貓與網絡文化,厭女文化的描述在面對不斷被二創,結構又重構的文化現象之下描述其實並不準確,不如去 B站 去看看以下兩段影片的歸納統整:

【关于猫的网络文化的一切:猫meme、哈基米、爱猫TV、猫娘、街猫、石矶娘娘、键帽、猫鼠队……丨“猫坐标”详解丨猫的社会争议与文化现象简析-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Euqhxde

關於「哈基米」一詞的來源的描述其實並不準確,這裏可以看看 萌娘百科 等梗百科來源的解釋:

前述於2022年11月19日獨家上傳至Bilibili的二創調音作品,因曲風歡快洗腦,在B站以外的短視頻平台被許多視頻濫用為配樂。由於普遍既未諮詢原UP主意見,也未標註源於《賽馬娘》或《CLANNAD》或B站或原UP主,而多被誤認為是「由B站以外的短視頻平台首創,與傳統ACGN無關」。

由於其大多使用於萌寵類短視頻,導致「哈基米」的定義被部分不了解或是懶得去了解原梗的網民鳩佔鵲巢,在一些人口中變成了貓乃至動物、萌娃、可愛物件等萌物的代名詞,甚至被部分主流媒體採用為熊貓視頻的背景音樂[2]以及用在正能量文章中並重新定義[3]、被商家用於產品名稱[4]等等,其中以「哈基米」稱呼貓的現象最為普遍。

圍繞「哈基米」的原意被曲解一事,各方看法皆不相同且至今爭論不斷:

支持「哈基米」被重新定義者(多為短視頻平台用戶或相關視頻的受眾)認為無需對相關問題過於較真,只要享受「哈基米」梗帶來的情緒價值即可;

反對「哈基米」被重新定義者(多為ACGN作品愛好者及日語學習者,尤其是《賽馬娘》粉絲)認為不應刻意將一個詞彙的含義曲解成與原意完全無關的其他意思,這會導致許多人對該詞彙的定義形成錯誤的認知,也會對該梗發源的賽馬娘圈子造成破壞(客觀事實上這兩件事都發生了)。

隨着該詞的濫用,以及許多網民間圍繞「貓」這一人氣極高的物種本就存在爭論乃至相互攻訐的現象,部分抽象文化愛好者也開始頻繁將「哈基米」用作對貓的戲謔性稱呼,用以嘲諷貓或是對喜歡貓及不認同「哈基米=貓」的網民進行釣魚和挑釁,進一步導致該詞的錯誤釋義被擴散,甚至任何有貓的場景都可能有人唐突發送「哈基米」的評論與彈幕,一場指鹿為馬的鬧劇到此徹底變了味。

阅读更多:哈基米(https://zh.moegirl.org.cn/%E5%93%88%E5%9F%BA%E7%B1%B3 )

本文引自萌娘百科(https://zh.moegirl.org.cn ),文字内容默认使用《知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0 中国大陆》协议。

这也是我比较关注的一个议题。虽然我从来都不虐猫,也不看虐待动物的视频,但自己仍然在想,如果要让“虐待动物”进入刑法,其法理依据是什么?我暂时没想到法理依据,也不支持虐待动物进入刑法。首先,我想法律最根本的依据是个人的权利与义务,而这又深深植根于人的理性;我们是在个人理性的基础上,构建出了法律的约束,来强调权利义务;而动物没法被视为有理性的,在我看来也就是一个一般所有物(保护濒危野生动物在于这是公有财产,需要集体同意),我们没有权利要求别人对其财产该怎么做;发布视频到网上或许可以以“违反公序良俗”以及传播不良信息等进行行政处罚,但是入刑在自己看来显然是荒诞的。同时,如果“蒸猫”需要坐牢,那么“蒸虾”需要吗,你怎么知道虾不会感受到剧烈的疼痛呢;那为什么踩蚂蚁无罪,而踩猫又有罪呢?以及为漆树取漆,漆树流出漆原本是为了保护“伤口”,人持续采走,不也是一种虐待吗?这非常不一致。 最后,如何界定虐待,我们每天都在吃肉,集中营式的动物农场,难道不是虐待吗?为了吃到法国肥鹅肝而蓄意填鹅,不也是虐待吗?边吃农场生产的肉边要求反虐待,这在自己看来无比虚伪。 综上,我反对虐待动物进入刑法。