“当我们创作电影,便试著去打开人们的想像,令人犹豫一下——啊,也许真会有一个世界,你可以打破秩序⋯⋯”

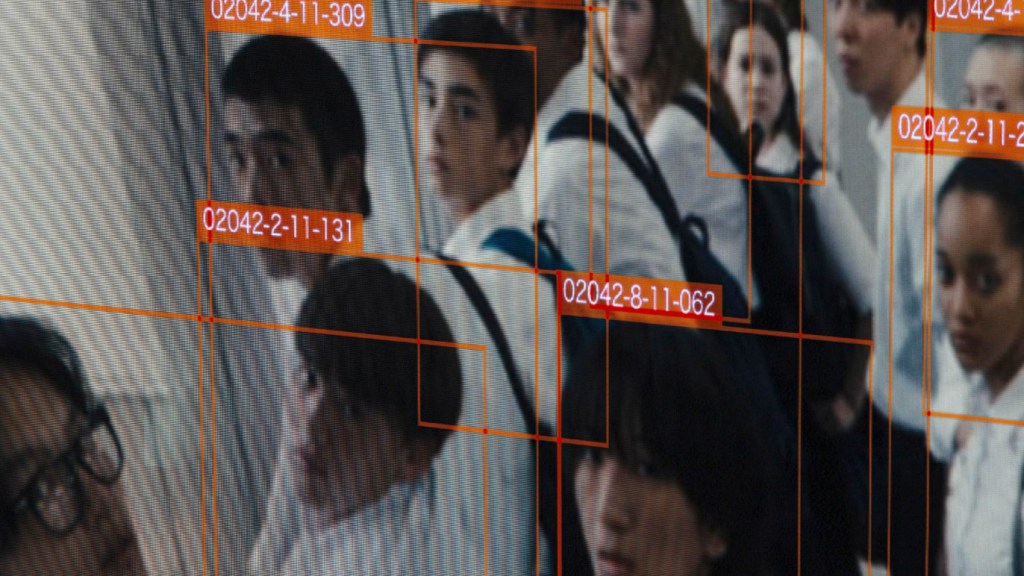

“近未来”是一个非常独特的日语词汇,比现实遥远一点,比未来真实一点,也是日本导演空音央《青春末世物语》(Happyend,2024)里那飘摇不安的动荡时空。电影里面,既有青春的狂放、少年成长的稚气与反叛,也有著对政治运动的深刻理解,于挥霍玩世之中,流露出一份我们似曾相识的温柔哀愁。空音央带著电影来到香港匆匆几天,油麻地电影中心为这部涉及政治与监视主题的电影,在戏院大堂设置了一个小型监视器,导演不时打量著被监控的自己,对著镜头比中指。

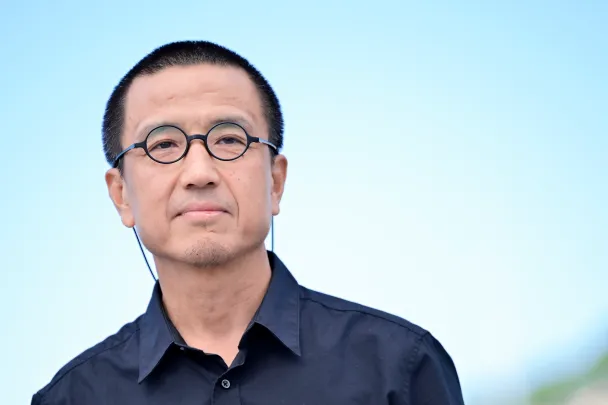

日本电影作品之中少见如此踩界、挑衅的政治题材。《青春末世物语》虽在日本拍摄,以一场虚构的日本反政府运动为故事背景,如空音央所言,它实际上偏近一部美国独立电影。电影反而在日本国内惹来一些批评,这可能因为空音央在美国长大、接受教育的日本导演,在他的故乡,他被视为一个带著西方偏见的异乡人,也可能是因为他有一个备受日本国民崇拜的父亲(音乐家坂本龙一)。

空音央半开玩笑道:“是的,这真的很明显,那些负面回响本来就是我所期待的,但我真正期望的是听到一些来自右翼人士对这部电影的批评,当然,这其实也不奇怪,在日本,那些经常会去戏院观看艺术电影的人,通常是年龄较大的影迷,但他们也通常只会关心电影。”

“但随著这部电影在日本上映,慢慢地有越来越多的大学生、高中生、二十岁、三十岁的观众愿意去看这部电影。我从一些在戏院工作的人那里听说,他们以前通常不会看到这类人来看电影。所以,也许是电影内容有什么真正引起了他们这一代人的共鸣。”他试著补充:“对我来说,这才是真正令我感到惊讶的。因为我觉得大多数日本年轻人都对政治不表兴趣,有点政治冷漠,但事实上并非如此。他们同样是有所感受的,只是不知道如何向外表达出来。”

“那种无形的、不言而喻的挫折感,或是对政治的愤怒、担忧,可能一直都存在。”空音央所描述的,既是《青春末世物语》里几个高中学生所面对的处境,也是他自己曾经面对的时代洗礼。

“大多数日本年轻人对政治不表兴趣,有点政治冷漠,但事实并非如此。他们的感受只是不知道如何向外表达出来。那种无形的、不言而喻的挫折感,或是对政治的愤怒、担忧,可能一直都存在。”

末世、地震、种族屠杀

继去年执导纪录片《坂本龙一:Opus》后,空音央终于交出了他的第一部剧情长片《青春末世物语》,无容置疑,是一部政治色彩非常浓厚的电影。如果上一部作品被视为父子之间、音乐与电影的传承,《青春末世物语》却以一阵澎湃而冷峻的开场配乐,一股涌而高涨的革命浪潮,冲击了日本当下看似一切“复常”的社会秩序。

电影正是描述一个以地震灾害警报施行全民监控的暴政时代。“如你所说,这是一部政治性很强的电影。我认为制作这部电影的动机,跟我自己的政治醒觉密切相关。”空音央解释道:“在我看来,真正启发了自己去建立对政治的理解、世界观,是那时候的三一一福岛核灾。这是史上最大型的地震和核灾之一,事件引发了日本的反核抗议,也是我第一次确实地参与一场非常大的政治运动,也打开了我对今天所生活的这个政治现实的眼界。”

“当我把这些想法带回去美国,也就是我当时即将上大学的地方,我随后也经历了占领华尔街(Occupy Wall Street)运动、黑命攸关(Black Lives Matter)运动和特朗普总统的执政时期。从 2010 年起,美国国内发生了许多不同的社会运动,对我产生了很大影响。”空音央坦言,年少时的自己没兴趣思考太多政治、社会问题,与其他少年成长如出一辙,只是喜欢恶作剧、听电子音乐,与朋友无乐不作,“然而,由于政治分歧而失去一些你觉得自己如此珍惜的朋友,这是一件非常令人悲伤的经历。我在大学里所结识的亲密朋友,那段时间都各自都有了不同的政治取态,这在我们的友谊之中造成了不同的裂痕。我当时就明白,我们往后势必一直保持距离。”

“我想拍的电影并不是福岛题材,更多是关于日本殖民主义。福岛核灾让我打开了对政治的视野。殖民政策直接产生的结果,就是让日本人有意识地区分日本人和非日本人。在他们眼中,非日本人族群只不过是可被这个民族国家随意放逐的移民。”

“但这就成为了我创作电影的动力。它来自我曾失去一些政见不同的朋友时,我所亲身经历的感受。我想在电影里传达这种情感。”说著,空音央忽然说:“但这是我的个人经历,与裕太(故事主角之一)的经历不同。你意识到其中的差异吗?其实他比我更热衷于投身政治。”

众所周知,三一一事件过后,确实有很多日本导演都拍过所谓的后灾难电影。不同的是,这些作品所普遍触及的话题,往往是围绕集体精神创伤、关于死亡,以及随之而来的重生。然而,空音央在《青春末世物语》里所展现的视角,却完全不留恋这样的民族疗愈主旨,他反过来把枪头对准了日本官僚体制的虚伪,将焦点放在人民对威权管治手段的愤忿不满。

“是的,我想拍的电影并不是那种关于福岛的题材。更多的是关于日本殖民主义,我刚才说过,福岛核灾让我打开了对政治的视野,而当我醒悟过来,我开始研究日本历史,尤其是 1923 年发生的关东大地震。”空音央接著解释:“这也是日本近百年来最严重的地震之一,而且正正引发了日本人对在日朝鲜人的大屠杀。”

于关东大地震期间,由于民间流言四起,指在日朝鲜人趁火打劫,假消息越传越真,结果导致日本军民集体残害在日朝鲜人,日本政府至今仍未承认历史真相。空音央形容:“这场大屠杀的出现,其实正是日本对朝鲜实行殖民主义的后患,也跟日本人有意识地将自己区别于外国人有着很大关系。殖民政策所直接产生的结果,就是让日本人如此有意识地区分日本人和非日本人。而在他们眼中,非日本人族群只不过是可被这个民族国家随意放逐的移民。”

“然后我开始想去理解日本帝国过去不同的结构,以及时至今日都仍然健在的日本殖民主义到底是怎样运作。”他认为,殖民主义从未随著日本战败后的军国政府衰落,以至日本天皇失格而结束,反而转化成另一种社会意识形态。“日本战败前,无论是韩国人、台湾人还是中国人,当他们被允许进入日本本土工作与生活,在日本帝国的殖民主体之下,就会被视为天皇子民。但当日本失去了帝国地位,这些曾经是日本天皇子民的人,实际上就被视为外国人,政府机构、警察对他们的态度变得不一样,开始监视和限制这些外国移民的流动,许多歧视和种族主义便由此而来。”

“日本的国家监控,不是今天才开始运作。”空音央将自己对日本战后殖民主义的理解,多少转化成《青春末世物语》里学校管理层对非日籍学生的监控和歧视政策。校园是整个社会的缩影,近未来也其实是过去的延伸,空音央续说:“所以,对我来说,这是电影里的一个大主题。今天的日本是否仍然存在这种殖民主义的回声,它与地震事件有何关系,这些都是我在思考的、想用电影提出的政治问题。”

“与日本许多人就福岛事件所提出的问题,我认为在理念方向上就完全不同。”他说。

“日本的国家监控,不是今天才开始运作,这是电影的大主题,今天的日本是否仍然存在殖民主义的回声。”空音央将自己对日本战后殖民主义的理解,多少转化成《青春末世物语》里学校管理层对非日籍学生的监控和歧视政策。校园是整个社会的缩影。

日本制造,与西方想像的日本美学

《青春末世物语》这个香港译名,当然是致敬了岩井俊二的经典作《青春电幻物语》(All About Lily Chou-Chou),然而,空音央的作品跟岩井俊二于九十年代掀起的日系青春电影迥异不同,既不见孤独浪漫,也不捡拾细碎唯美,故事里,每个国籍不同的学生——尚未归化、被视为二等公民的在日韩裔少年、台日混血儿、有色种族的日本人,他们的青春烂漫,终究迎向了不同形式的社会歧视,逐渐发现自身背负著许多身份认同及去留问题。

空音央承认,对这些少数族群的敏感,跟自己在美国长大有关。“如果我是一个在日本长大的少年,我就会成为日本大多数人的其中一员,因为我的父母都是日本人。我有日本国籍,我看起来有一张普遍的日本人面孔,我也将会获得在这个民族国家内被视为公民所享有的特权。但由于我是在美国出生、成长,这让我意识到,我是跟一个正常的美国公民,或者跟一个白人是非常不同。”

“这些我们用来确立身份的国家或民族界线,其实都是非常人为,也非常虚幻,而且往往都与我们所认知的现实不符。我觉得这是我作为美国少数族裔,在美国成长所获得的生活经验,它使我常去思考生活在民族国家边缘是什么感觉。”他说:“这不仅影响了我的世界观,也同时让我理解到,当一个人无法被归类在某些明确的国籍、民族或身份时,譬如是在日韩国人、台日混血,或是看起来不像日本人的日本人,他们大部分时间会有什么感受。”

与其说《青春末世物语》有别于以往的日系美学,其实电影从选角到拍摄过程,都跟我们熟悉的“日本制造”有著很大分野。“总的来说,我们是以美国独立电影的形式去制作《青春末世物语》,摄影师也是美国人。”空音央解释道:“所以它其实跟日本的拍摄制度有点不同。日本电影业一直受困于许多劳工问题,譬如过度劳动、工资过低,这些事情也许在香港也有。”

“当然,这很多时候也跟拍摄预算有关。由于我们找到来自美国的投资人,对于首次担任独立电影导演的我来说,或者比起许多其他日本新导演的作品,这部电影的预算稍微高一些。所以我们很有意识地试著让工作环境变好,譬如会有休息日,每天拍摄工作维持在十至十二小时,这些规范都更接近美国的独立电影。”

更令人意外的是,戏中的几位年轻演员,本身都没正式演出经验,甚至没有经纪人公司合约。像饰演裕太的栗原飒人,饰演阿高的日高由起刀,便分别是广告模特儿和田径运动员,饰演台日混血儿小明的彭泽萱,则是一名摄影师。《青春末世物语》是他们首次演出的电影作品。

“由于在美国出生成长,我意识到自己跟一个正常的美国公民或一个白人非常不同。这些用来确立身份的国家或民族界线,都非常人为、虚幻,往往不符现实。这是我作为少数族裔在美国成长获得的生活经验,我常去思考生活在民族国家边缘是什么感觉。”

倒不是因为预算有限而求其次,选择素人演员,空音央答道:“事实上,我们安排了很多次的试镜,接触了成千上百的演员,我有一个非常好的选角导演,他挑选演员的范围很阔,会尝试广泛寻找一些不在经纪人公司名单里的人选,例如在模特儿公司里那些想尝试演戏的人。”他笑言,自己常被问及选角有何标准,但其实,所有人选都是出于直觉,只要看到他们,就知道对方是否自己所等待的人。

不过,都不是真的完全没“标准”。他想了一会儿,便照直说:“尤其是已经拥有一些表演经验的年轻日本演员,他们从电视台的制作里继承了一些非常糟糕的表演习惯,不是演得太过刻板,就是太过夸张,总之都是很差的演出方式,这些演员不是我所喜欢的。”

“但我遇到了现在的这些年轻演员,当他们试戏时,他们的表现是很自然和出色的,而我要求他们的演出和说话方式,就是要好像自己真的出现在那个情景时的感受。”决定了演员阵容之后,空音央为他们安排了很多次演员工作坊,他打趣道:“说是要向他们解释我指导演员的风格以及拍这部电影的愿景之类,都只是借口而已,我是为了让他们花更多时间一起相处,相互交流。”

“他们几个人确实相处得很好,在拍摄之前他们还是素不相识的,但到开始一起工作,他们就真正成为了朋友,已经非常亲密了。”空音央笑言,主角裕太(栗原飒人)和阿高(日高由起刀)到现在还住在一起,“他们已成为了很好的朋友,这情况在电影拍摄前也始料不及,想来真是有些奇妙。”

当然,这种指导演员以及跟演员沟通的方式,他承认多少是受到滨口龙介《欢乐时光》(Happy Hour)的启发。“是的,我们彼此算是有一些交情,因为《欢乐时光》的监制(增渕爱子)本身是他的翻译。”他说。

两人数年前于纽约的电影节认识,提起亦师亦友的滨口龙介,空音央答道:“当我年轻时正在学习电影,其实是对电影的形式较有兴趣,所以对电影摄影、剪辑、音效设计这些方面更有研究,那时候我也从事一些电影摄影工作,我是一个非常注重视觉的人。而我身为导演,唯一缺乏的能力就是我不懂如何指导演员,也没有理论支撑。”

“在开始拍摄短片的时候,我已经发现这是我的一大弱点,所以到了执导《青春末世物语》时,我想寻求一些改善自己执导方式的建议,尤其是因为我最终选定的主角,全部都是非演员。我知道滨口在《欢乐时光》跟许多非演员一起合作过,所以我问他会否愿意跟我 Zoom 倾谈一个小时,我想请教他一些问题。他答应了。”

“他是给了我一些建议,但其实那些建议是一般常识啦。”空音央忍不住揶揄道。

“他说,你应该和演员谈一谈,然后再跟他们解释你正在拍的是什么电影,要知道演员是一个非常脆弱的岗位,他们无时无刻都被整个团队看著,所以你应该让他们感到自在,不要那么紧张。好吧,他是说得颇有道理的,虽然这些事情人人都知,但还是很高兴听到他这么说。从他那里听到这些对我帮助很大。”

开过了玩笑,他才认真谈到自己所认识的滨口龙介:“我们在电影中所追求的事情不一定需要完全相同,我认为滨口对于用电影语言去表达什么,他有著一套非常独特的想法,会透过剧本、对话和文字去影响演员的身体反应。但对我来说,我更关注的是类似于美国表演导师桑福德.迈斯纳(Sanford Meisner)所提倡的那一套。我有读过他的书,也看了一些他的演员工作坊录像,确实从中吸取了教训,学到了很多东西。所以我把这些不同的面向融合在一起,从滨口、迈斯纳以及过去在不同的地方学到的表演技巧,并与演员们一起开发了我自己的导演方法。”

“这可能关乎外国人对日本电影的预设视角。他们希望看到的日本电影,是是枝裕和那样。今日很多西方电影节很懒,只会去看知名导演的电影,他们就只看过那些电影,于是片单来来去去都是是枝裕和、河濑(直美)、黑泽明、北野(武)的作品。”

除了滨口龙介及桑福德.迈斯纳,空音央随意谈及了一些自己很喜欢的日本导演,特别是年轻时对 ATG(Art Theater Guild,艺术戏剧协会)的作品有莫大兴趣,他一度迷恋过大岛渚、相米慎二,也喜欢森田芳光的《家庭游戏》,“日本有很多我非常钦佩的电影制作人,你一定认识小津(安二郎)、黑泽明、成濑(巳喜男)、沟口(健二)这些名字了吧。”不过,与反战、社运思潮作动的六、七十年代作品相比,如今的日本电影风气已起了很大转变,或是一种无形的氛围,导致近代日本导演都更偏向描写个人情感,探讨家庭伦理与日本传统价值,作品反而回避了政治主题。

被推倒了的风气,能否卷土重来?空音央就此想了好一会儿,答道:“我不知道。或许,我认为日本已经有一些电影想去谈论政治问题,但也许它们没有得到很广泛的发行。例如近期有一部我很喜欢的电影,叫做《月夜釜合战》(Kamagasaki Cauldron Wars),是关于大阪打散工的工人,它非常政治化。”他接著再举例:“也有像足立正生这样的电影制作人,他至今仍在制作非常非常政治性的电影。在安倍暗杀事件的两个月后,他便拍了一部关于刺杀安倍的电影(《Revolution+1》),据我所知,还有一些导演在拍摄有关日本库尔德族新移民的题材。所以日本的政治电影今天是仍然存在的,只是它们不像滨口或者是枝裕和等导演的作品那么广为人知。”

“但是,我认为这可能关乎外国人对日本电影抱有预设视角的问题。他们希望看到的日本电影,会是像是枝裕和的电影一样。”他再思索片刻,续道:“我认为,今日很多电影节的主办单位都有点⋯⋯我猜你也知道,尤其是那些西方电影节,他们很懒,所以他们只会去看一些知名导演的电影,他们就只看过那些电影,于是片单来来去去都是是枝裕和、河濑(直美)、黑泽明、北野(武)的作品,但实际上他们以外还有很多出色的作品。也许最终它会开始改变,但这也取决于市场对日本电影的了解,我希望它能被更大的市场以及更大的电影节发掘,使其在日本以外的地区更出名,能被更多人所熟知。”

在悲观与乐观之间的摇摆

“日本的教育,非常不鼓励学生表达自己的意见,从而在同龄人之间建立真正的团结群体。他们被告知,求学阶段只需专注于发展 STEM 领域,即科学、技术、工程和数学这些领域最重要。媒体很少谈论日本史,包括日本殖民主义、帝国主义甚至资本主义的历史。”

“那你觉得,他们的反抗是否真的徒劳无功?”谈起《青春末世物语》的故事结局,空音央反问。

故事里,阿高因为心仪的女生投身社运,忽然也跟著想去一腔热血改变世界,与他渐行越远的裕太则只想玩音乐,不想去理会外面纷纷扰扰的群众抗争。电影里的论调颇为悲观,对于学生参与示威游行,对政治事件的一知半解,所谓的争取公义及反抗,终究只是一场青春期的反叛。空音央闻言,答道:“这很有趣,确实有些人认为它是悲观的,有些人认为它是乐观的。事实上,这部电影正是关于乐观与悲观之间的摇摆。因为我每天都能感受到这种摇摆,有时我非常悲观,但有时我试著让自己变得更加乐观。”

“悲观的原因,我想可能是我看到了现实中世界各地发起的学生运动。”他接著说:“回望六十年代的日本,曾经有过一场非常大规模的学生运动,令人印象深刻,它在整个日本社会以至全世界都创造了一种氛围,让大家都支持那些走上街头与警察对抗的学生。但他们最终使用了某些激进暴力的行动,从此疏远了民众。正确与否,这不是我能断定的,然而,由于当时大家都相信首相岸信介的立场,认为学生运动是真的很危险,还几乎要出动自卫队、陆军去扼杀学生运动,而投身这些运动中的年轻人,也开始因为微小的政治分歧而互相残杀。这就更加疏远了大众。”

“在这之后,我认为日本政府确实从六十年代扼杀社运的经验之中吸取了教训,他们变得非常聪明,为免社会运动再次演变成一发不可收拾、足以推翻政府的局面,他们深知要压制这些民众运动,就是从教育开始。”

“日本的教育,是非常非常不鼓励学生表达自己的意见,从而在同龄人之间建立真正的团结群体。”空音央试著解释自己的看法:“他们被告知,求学阶段只需要专注于发展 STEM 领域,即是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)和数学(Mathematics)这些领域是最重要的,而媒体很少谈论日本史,包括日本殖民主义、帝国主义甚至资本主义的历史。”

“因此,当有一些大型的政治事件出现时,例如,当我非常关心巴勒斯坦抗争运动的时候,我发现在日本,想要让一般大众去注意这些事情是很困难的。第一,他们认为这是一些无关自己痛痒的事情,跟他们自己面对的生活是两码子的问题。第二,他们每一个人都认为社运抗争只是非常吵闹、咄咄逼人、毫无用处。”他转而谈及韩国近期发生的政变事件,认为单是跟韩国相比,便见证了日本社会制度如何驯化国民:“当总统尹锡悦试图利用紧急状态令来维持自己的法西斯政权,我便留意到,公民运动的动员能力与他们接受到教育和文化意识有很大关系。”

“我想很多人都没意识到日本累积的财富,是跟它作为帝国的历史,及对其他殖民地掠夺的历史有很大关系。日本今日的这种物质生活,可说是完全被资本主义制度绑架。日本教育的目的,就是为了让学生不会意识到它们跟历史之间的连系。”

他认为,由于韩国社会有不断谈论当年的光州民主运动和类似的起义事件,甚至一再拍成电影,让民众对如何对抗威权统治都有了经验、记忆及知识,“但在日本,这种经验甚至并不真正存在,你知道的,日本每一次的全民抗争运动,基本上都是失败的,对吧?即使是反核运动也某程度上是失败了。另一方面是因为左派团体经常发生内讧。”

正如电影里,一众学生本来齐心反抗,最终却意见分歧,无法坚持下去,革命尚未成功,总是无疾而终。“对于日本的抗争运动,我很多时候是悲观的,但同时,当我开始关注巴勒斯坦的抗争,或是当我参加针对环境议题的抗议活动时,实际上领导抗议的人都很年轻,只是二十岁出头,有时还是高中学生。这确实给了我一些希望,尽管它很小,参与的人也很少,但我认为有一种压迫感和恐惧,这会使他们真正活跃起来,希望能改变一些事情。我就是这样一直保持既悲观又乐观的态度。”

这个描述一群青少年冲击校园制度,反权威、反国家教育的故事,虽然发生在日本,却让香港观众有一些似曾相识的感觉。约十年前,香港的反国教运动也是由一群中学生掀起,几年之间,从学运思潮发展成一股反政府的浪潮。然而,浪潮最终散退,无论香港还是日本社会,过去都未有公民运动能够推翻制度,或者生活条件太完善,安逸的社会环境,正正缺少了一些真正的压迫感和恐惧。

“我部分地同意你的看法。”空音央沉默了好一会儿,续道:“有部分吧,是的,我认为巴勒斯坦民众之所以会坚定支持抗争,绝对是跟物质条件有很大关系。基本上,巴勒斯坦人是几乎一致反抗以色列的占领行为,那是因为以色列控制了他们的食水、他们的交通、网路、电力,他们的一切一切。而相比香港、日本,像日本这样一个超级资本主义国家,物质太多了,或者说是生活得太富裕了。”

“但我想很多人都没有意识到日本所累积的财富,是跟它作为帝国的历史,以及对其他殖民地掠夺的历史有很大关系。在战后,美国还有意将日本建立成自己的经济附属国,日本确实承继了这一点,在八、九十年代,日本成为了世界上最大的资本主义国家之一。”

“日本今日的这种物质生活,可说是完全被资本主义制度所绑架。我可以说一个很好的例子,在六十年代末,当越战发生时,那是一个激进主义盛行、社会运动氛围最浓厚的时代,有很多学运团体试图阻止美军将炸弹从日本运往越南,那些学生甚至会用身体挡住火车,阻止飞弹和武器被运到越南。他们尝试去找售票员,找火车司机,跟他们说,‘火车上面的这些武器,将会被运到越南。我们不想成为这场越战的帮凶,希望你们停车,不要运货。’但司机说,‘我不知道正在发生什么事情,但我知道现在离开这列火车,我就会被解雇,这意味著我将无法赚钱照顾我的家人。我有孩子,有妻子,我将会无法支付他们的教育、食宿费用,他们依赖我。如果我帮你们阻止了它,你们能在经济上支持我吗?’”

“资本主义制度的真相就是,当你把自己的个人生存、生计看得很重要,但你并不察觉其实是关联到他人的毁灭。譬如在工厂工作的人,他们依靠生产苹果手机零件维持生计,但跟远在刚果开采锂的地方被大肆破坏也有直接关系。所以我们如今在香港或日本等富裕国家工作所享有的生活,事实上是被更大的财富体系劫持,这就是资本的形成。一方面来说,我们是太富有了,我们太有特权了。但实际上,这也是因为我们本身已成为这个制度的产物,我们不去剥削、不去施暴,就无法生存。我认为这才是真正的问题。”

“由于政治分歧而失去你觉得自己如此珍惜的朋友,是令人悲伤的经历。我大学里的亲密朋友,那时都有了不同的政治取态,这在友谊中造成了不同的裂痕。我当时明白,我们往后势必一直保持距离。但这成为我创作电影的动力。它来自我曾失去一些政见不同的朋友时,亲身经历的感受。”

他重申提到,刚才说部分地同意的原因:“(问题)并不一定来自那些享有太多特权的人,当然,这也是问题所在,如果他们有这样的意识,那就更好了。但富裕阶层和拥有权力的人,本身就会试图去压制这种知识和意识的出现,以便他们能够继续剥削,累积的资本。”

“日本教育的目的,就是为了让学生不会意识到它们跟历史之间的连系。”空音央说。

政治、与谈论政治的电影

在这样一个非常物质主义,生活条件丰腴的社会里,制作一部关于政治议题的电影,或透过电影描述一个反抗制度的故事。到底是否一种参与政治的形式?应该说,是否应该把这种艺术创作当成一种政治参与的形式?

空音央的回答是这样的。

“我认为,有很多电影制片人都试图将他们的政治讯息融入他们的作品中,然后不做任何其他事情。对我来说,他们都是放屁。”

“因为你所做的只是以某种方式制造商品。当然,我认为电影不仅仅是一种产品。它是艺术和影像。但在某种程度上,它确实是一种商品,它也是你职业生涯的一部分,电影本身就是一种你可以将很多讯息放进去的商品,但如果你除此以外不做任何其他事情,我认为它毫无用处,而且我对自己透过电影去表现政治行动的能力没有太大信心。我也不认为如果带有政治讯息就会令电影变得更好。”他想了一想,再补充道:“有时候,实际上是绝大部分时候,如果有著明确的政治宣导讯息,它只会令这部电影变得更差。”

过去几年,香港电影之中常有一些涉及政治隐喻的内容被批评为精神鸦片,空音央觉得精神鸦片这个说法挺有趣,反问是哪些电影,又是一种怎样的荼毒,“批评背后的论点是什么?唔,我有点明白了,因为它为人们提供了一种无需行动的宣泄。这就是为什么我说实际上你不可能尝试透过电影去推动政治行动。有时,如果你够幸运的话,也许你真的会得到这样的结果,但我不相信自己能做到,或者我应该去这样做。试图用电影作出政治声明或者想实际上影响政治,也许都不是一个很适合的发声方式,这只是我的个人感受。”

“我能够感受某种东西,这种感觉来自巨大的悲伤,但我无法用言语表达,跟你说这是一种悲伤,也是非常浅白的解释。我最擅长的表达方式,就是电影,所以它更像一本日记,而不是我有一些明确的政治讯息,想宣扬出去,想大家带回家里。”

他转念一想,接著说:“但你可以出于政治目的去运用一些电影技术的,像兰妮.莱芬斯坦(Leni Riefenstahl)那样,或是像巴勒斯坦抗争运动里,他们就会拍摄影片去传递自己的政治理念。或者是第三电影(the third cinema)。”第三电影运动,是指相对于荷里活片场制作(第一电影)和欧洲艺术电影(第二电影),于第三世界的电影导演尝试电影作品表达反殖民、反种族歧视、反剥削压迫等主题。“它们是真正想要利用电影来推动抗争,如果我的电影也同样推动了政治行动,那我会很高兴,但我本身并不如此期望,我也不是为此而拍摄电影,我创作电影更多是为了记录并捕捉我的情感。”

“拍电影更类似于音乐,或更类似于绘画,但我不是一个好的音乐家,我也不懂绘画,我能够感受某种东西,这种感觉是来自于巨大的悲伤,但我无法用言语表达,跟你说这是一种悲伤,也是一种非常浅白的方式来解释我的感受,我最擅长的表达方式,就是电影,所以它更像是一本日记,而不是我有一些明确的政治讯息,我想宣扬出去,想大家带回家里。”

“话虽如此,但这部电影的放映,确实给了我一个平台,会有像你这样的记者,有看过电影的观众,会想听听我要说的话。每当我有这些机会,我会利用这个平台尝试与人们交往,尝试说,也许你可以抵抗,如果我们都尝试去反抗,也许一切都会更好。”

如果你有足够留意空音央的话,不难发现他在每个访问和映后谈,都会戴著同一条黑白相间的围巾,他期待有观众和记者留意,问到围巾的来历——这就是他期待要说的话。

“是的,这条阿拉伯头巾(keffiyeh)是巴勒斯坦抗争的象征,头巾上的符号有不同的意思。”他熟练地解释头巾上的格纹:“这部分是一张网,因为巴勒斯坦是航海民族,他们经常捕鱼,所以鱼网非常重要。还有橄榄叶,因为橄榄树是巴勒斯坦的象征。我很喜欢戴著它,因为我想在自己每一次接受采访,出席媒体活动或电影节时,我都可以表达我对巴勒斯坦的支持。这是一个很有用的符号,它也让我跟其他巴勒斯坦电影制片人和其他声援巴勒斯坦的人连成一线,建立一个共同参与抗争的网络。”

“在这个时候,我就会试著跟你谈论我对政治的看法。但这是来自我的个人讯息,跟我的电影创作是分开的。我的意思是,它们分开,但彼此相关。”

访问尾声,他本来跟著摄影师在戏院里随意走动,忽然回头坐下来,关于精神鸦片这个说法,他终究有点不同意。

“电影本身是一种你可以将很多讯息放进去的商品,但如果除此不做任何其他事情,我认为它毫无用处,而且我对自己透过电影去表现政治行动的能力没有太大信心。实际上绝大部分时候,明确的政治宣导讯息只会令电影变得更差。”

“如果要说电影或艺术在政治中发挥到什么作用,我想说的一件事是,我认为它可以激发人们对一些有可能发生的事情的想像。这让我想起一位巴勒斯坦诗人,他名叫里法特·阿里尔(Refaat Alareer)。”阿里尔于 2023 年选择留守加沙,不幸于以色列的空袭中身亡。空音央忆述,曾在 YouTube 看过他的演讲。“当时,他问他的学生,‘你们有有多少人去过耶路撒冷?’很少人举手,因为大部分住在加沙的巴勒斯坦人都没去过耶路撒冷。然后他说,‘既然你们都没去过耶路撒冷,为什么对你们来说耶路撒冷是那么重要呢?你们怎能爱上一个从未去过的地方呢?’那是因为,他们的祖父和祖母曾经向他们讲述了关于耶路撒冷的诗歌、故事和艺术作品,这就是为什么他们心目中有了对耶路撒冷的想像,也因为祖父母把故事告诉了他们,所以他们才能为一个曾经是自由的巴勒斯坦而奋斗。”

“如果从来没有这个未被以色列占领的巴勒斯坦的想像,我不认为这些巴勒斯坦人会一代又一代,为他们从未见过的未来坚持下去。他们有这么多人被杀,他们的生活每天都在被摧残,但他们仍然可以每天醒来并说我要为自由的巴勒斯坦而战,而不是放弃。他们没有放弃的,是因为故事,是因为想像。这是阿里尔所说的。我同意这一点。”

“在日本,目前的情况是很少学生、年轻人拥有反抗的想像,几乎没有人去抗议。因为他们从小就没有被教导这一点。大多数日本学生都非常严格地活在遵照规矩、守法律就符合社会道德的想像里。如果你违法,你就是不道德的人,但事实并非如此。”

“这可能会带来很多问题,可能会跟你的伴侣分开,友谊破灭,故事便示范了有一些孩子确实面对了这样的事情。但我认为这拓展了一些人的想像。也许这会有所帮助。也许如你所说,它只是一些精神鸦片。但不再继续说故事去打开可能性,我认为,连努力争取的念头都不可能存在。”

“当我们创作电影或故事,便试著去打开人们的想像,令人会犹豫一下,啊,也许真的会有一个世界,你可以打破秩序,那里有足够的人民力量,我们实际上可以反抗某些规则或制度,并且成功做到。”

“这也许是值得为之奋斗,值得追求,值得为之努力的事情。”

《青春末世物语》以一祯耐人寻味的定格划上句号,我们同样只能想像两位少年裕太和阿高毕业之后的故事,到底他们会在人生某个阶段放弃,还是朝著某个目标坚持下去?空音央正努力创作他的下一部独立电影剧本,听说是有一点喜剧性质的作品。

(访问以英语进行)

评论区 0