2024年12月,中国第十批国家组织药品集中带量采购(简称集采)开标,原研药(注:原创性研发的新药,在中国主要指过了专利保护期的进口药)企业无一入围,中标药品均为国产仿制药。

许多知名的药物价格雪崩式下调。其中,京新药业的阿司匹林肠溶片(100mg*30片×2板/盒)报价2.06元,折合每片仅3.4分钱。四川海梦智森生物制药的胃肠道解痉药物间苯三酚注射剂(4ml:40mg),报价0.22元,降幅近92%。抗肿瘤药物瑞戈非尼片(40mg)中选价格约为平均每片4.5元,降幅亦超过90%。

中国国家医保局并未对外披露第十批药品集采的平均降价情况,属集采实行六年来首次。但据行业媒体“医趋势”在集采开标大会现场了解的信息,此次集采平均降幅高达70%,部分重要抗感染药物及止痛药的降价幅度逾80%,降幅超出此前业界预期。

当国产仿制药逐渐替代进口原研药

中国国家药品集采,是一种由政府牵头、药企、公立医院参与的药品采购方式,2018年起开始实行,主要针对医保药品目录中用量大、采购金额高的药品,逐步覆盖所有上市药品。官方称集采目的是斩断药品耗材灰色利益链,挤出价格虚高水分,减轻患者负担,同时节约医保基金、提高基金使用效率。

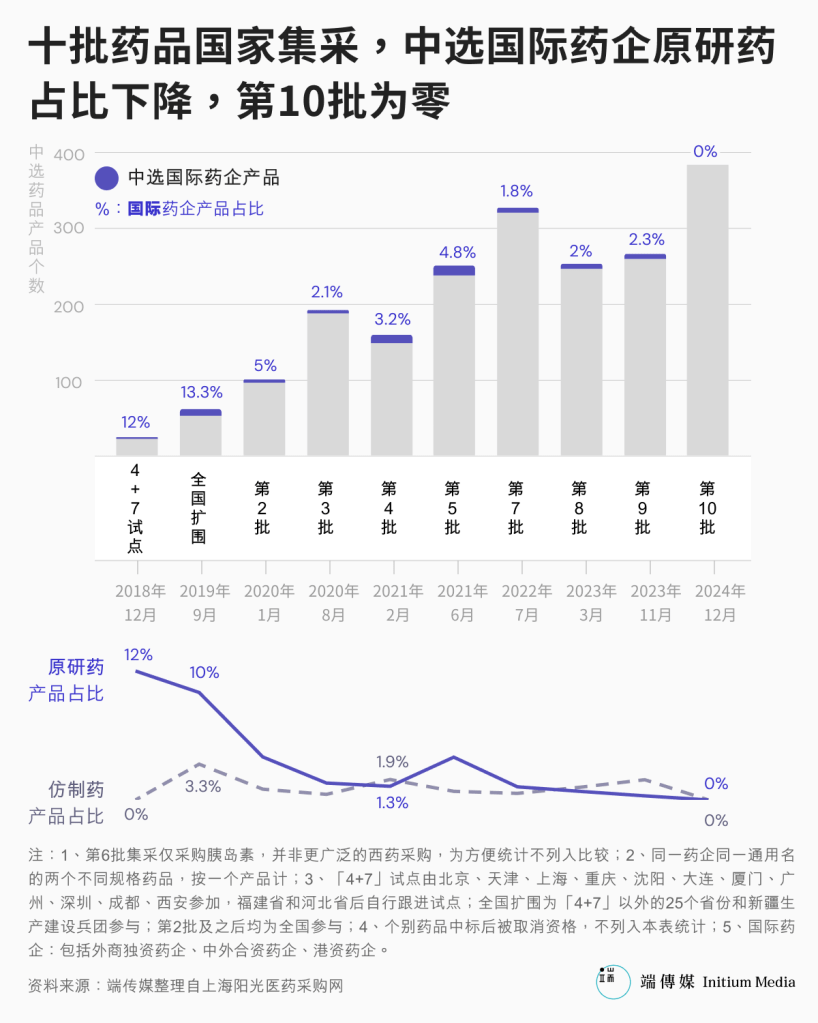

自2018年起,中国已经开展十批国家药品(西药)集采,已累计采购435种药品;此外还完成了四批国家高值医用耗材集采、三批全国中成药集采、两批全国中药饮片集采。

端传媒梳理2018年至2024年10批国家集采中选结果发现,中选的国产仿制药比例一直高企,保持在86%以上,有六次占比高达93%-100%,总体呈上升趋势。进口原研药除在早期“4+7”试点、全国扩围中选结果中占10%-12%之外,其余八次占比皆不超过5%,总体呈下降趋势。集采中标原研药占比愈趋下降,意味着能进入医院的原研药更少。

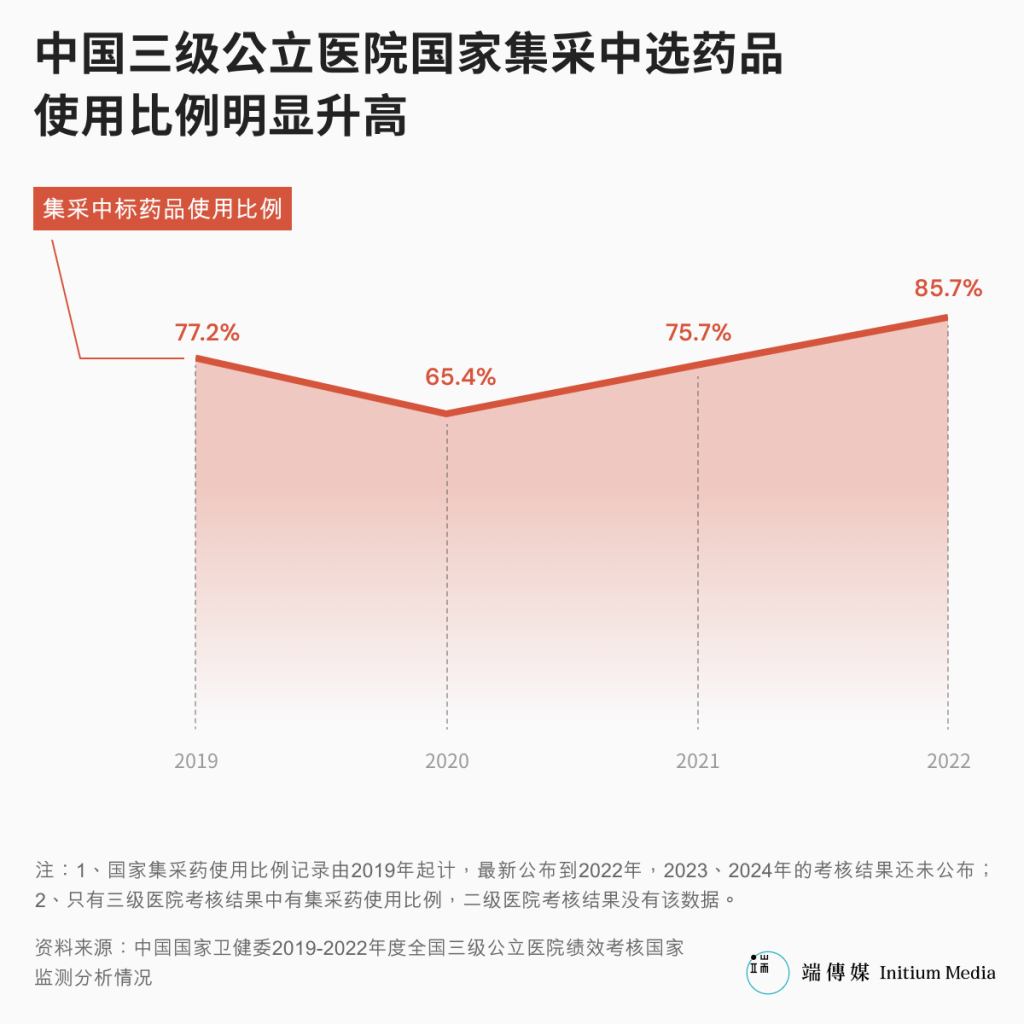

国家卫健委在二级、三级公立医院绩效考核操作手册中,明确将集采药使用量列为考核指标。其中,对二级、三级医院的要求分别是逐步提高国家集采中标药金额占比、使用比例。这很快有显著效果。卫健委公开通报显示,从2019年至2022年,全国三级公立医院集采中标药品使用比例波动上升,2022年升至85.7%。

许多进口原研药退出中国市场,会带来什么影响?

难买进口药的现象近年已引发关注。去年9月,有支原体肺炎患儿家长发帖指,辗转多个医院才成功开到进口注射用阿奇霉素,#医院越来越难开到进口原研药#话题登上微博热搜。

国家医保局所属媒体平台“中国医疗保险”去年5月发文指,据不完全统计,已有161种进口原研药未在中国再注册。

凤凰网《肿瘤情报局》报道,第十批药品集采中,所有原研药企放弃竞标或象征性报价,最后无一中标,这意味着中国患者可能以后无法在医院开到进口原研药。部分罕见病唯一用药,例如治疗黏多糖贮积症IVA型的“唯铭赞”,也因无法进入医保而宣布退出中国市场,患者一度无药可用,后需由医院通过“港澳药械通”定期申请才能特批进口。

上述报道写到,这些原研药对外宣称的退出理由大多为专利到期、市场竞争、成本效益分析、药品政策调整等。但归根结底,是原研药无法进入集采,仿制药对其在华市场份额进一步压缩,获利甚微的原研药企因此选择退出。

难以在公立医院开到原研药的患者,被迫通过零售药店或网购平台自费买药、海外代购、奔走多家医院等途径艰难寻药。

同时,在政府的考核与监管下,医院也不得不大量使用集采药。界面新闻报道指,集采药份额须占公立医院上一年度实际用药量的70%-80%,虽然医院仍有20%-30%的自主选购空间,但政府会透过医保预算和考核指标来监管医院的集采药使用情况,实际临床应用中集采比例可能更高。

医院面临控费、考核等多重压力,由于国产药通常比进口药便宜,医院优先采购、医生开更多便宜的国产仿制药,以达到控制医疗费用的要求。考核方面,医院若未完成集采指标,将影响下一年的医保基金拨付。结果是,医院为完成集采药使用量,会优先给病人开集采药,而集采药大部分为国产仿制药。

事实上,自集采实施以来,民众一直忧虑仿制药的质量安全和疗效。

中国药学会科技开发中心2022年发表的《中国居民对仿制药的认知及其相关因素的调查和分析》显示,68.08%的受访者认为过评仿制药与原研药在“临床疗效”上存在差距,60.77%认为两者“安全性”有差距,49%指原研药使用感受更好。

原宾夕法尼亚大学医学院病理及实验医药系研究副教授、河北医科大学第四医院客座教授张洪涛向凤凰网表示,当经济下行,药企面临降本增效时,如果价格是带量集采最关键的指标,就难免偷工减料,节约成本将带来药物疗效降低和质量问题的负面后果。

为何本次集采会出现如此低价?

集采核心策略为“以价换量”,公立医院拿出全年采购量的约七成份额作为承诺采购量,药企竞价。愿意降价的企业可中标并获得更多销售量,不愿降价的企业将失去相当大的市场份额。

财新引述医保专家分析,第十批集采规则新增了熔断、集体报价等机制,导致更低报价和惟一中选的可能性,进一步推动药企的价格厮杀。

中国药品销售有三大终端,即公立医院市场、零售药店市场、公立基层医疗终端(社区卫生站及乡镇卫生院)市场,其中公立医院的份额最大。医药健康信息平台米内网数据显示,2024年上半年,三大终端药品销售额中,公立医院占60.5%,公立基层医疗占9.7%,零售药店占29.8%。药企若落选集采,即意味着失去近七成来自公立医疗机构的份额。

2024年11月,国家药监局强调,临床价值低、同质化严重的药品原则上不得委托生产。《经济观察报》报道指,此政策让许多B证企业(指负责药物研发,将药物生产委托给他人的药企)感到未来生存空间收窄,急需尽快收回此前投入的成本,因此在本次集采中通过极低报价抢占市场。

更需要关注的深层原因,是政府财政赤字扩大和医保基金告急的双重难题。

前述医保专家认为,规则变化事实上还是由于医保支付方对此前降价幅度不够满意,以及医保筹资能力下降。

集采实施后,医保支付标准向集采价看齐,对于医保目录内的集采药品,同一通用名下的原研药与仿制药,医保会按同一集采价报销。患者使用价格高于支付标准的药品,需自付超出部分;若低于标准,按实际价格报销。

这样一来,患者若使用进口原研药、未降价的国产仿制药,自付费用将大增,促使更多患者使用价格更低的仿制药,达到加速药品进口替代、节省医保基金的目的。集采价压得更低,便可有助减少医保基金支出金额。

据《纽约时报》,三年新冠“清零”政策后,中国的医保基金已经花光。路透社分析则指,地方政府预算报告显示,2022年中国各省在疫情防控方面的支出至少为3520亿元人民币,在经济增长放缓时期,给地方财政带来压力。

此外,随着老龄化加深,地方政府面临越来越大的医保需求。医保基金收入来源是政府财政补贴、企业及个人缴费等,其中财政补贴占主要部分。然而,由于房地产市场震荡、卖地收入下降,地方政府主要财政来源已萎缩,因此推行医保改革,减少对个人账户分配资金,引发民众抗议。

中国社科院学者2022年发表的研究指,地方政府采用财政补偿医保基金、再由医保基金支出间接补偿公立医院的“暗补”模式,当经济发展和财政收入增速放缓,居民医保基金收支平衡压力就会明显增加。

端传媒去年报道,中国经济下行、各行业陷入裁员潮,没有了公司缴纳社保(社会保险,包含基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险)的经济支持,失业者难以独自承担全额保费,越来越多人决定断缴社保。

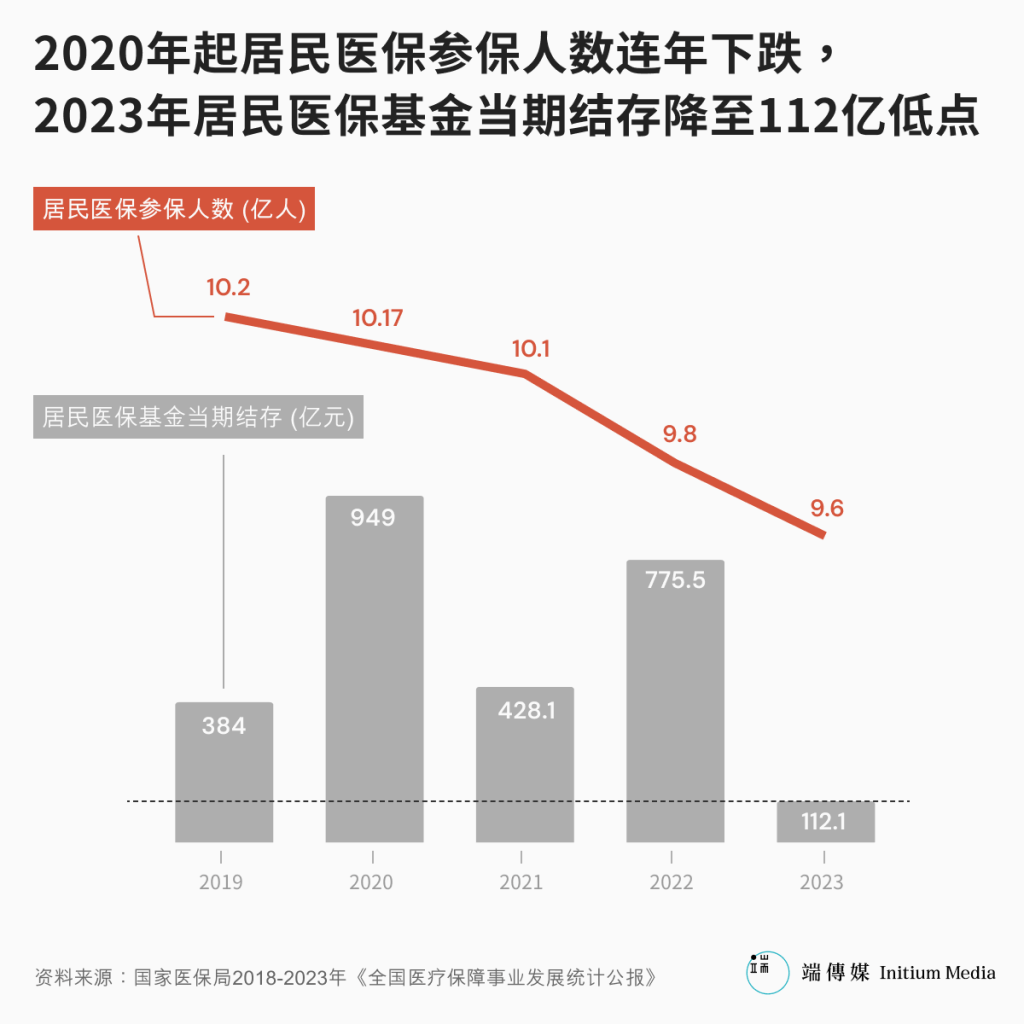

医保退保潮现象已持续多年。国家医保局数据显示,截至2022年底,城乡居民基本医疗保险(简称居民医保)投保人數98349万人,比2021年大减2517萬人。截至2023年底,居民医保参保人数96294万人,按年减少2055万人,已是连续第5年下降。

2023年,居民医保基金收入10569.71亿元,支出10457.65亿元,当期结存112.06亿元,累计结存7663.7亿元,当期结存金额是5年来最低。

2022年,国家医保局就在答复全国人大代表建议时承认,居民医保基金近年一直呈“紧平衡”状态,2021年当期结余率仅为4.4%,一些省份已出现基金赤字。

2024年,更有部分超大城市出现居民医保当期赤字,要动用以前年度结余弥补缺口。据北京市财政局1月末最新公布的预算执行情况,北京居民医保基金去年收支赤字超过5.25亿元;天津市财政局数据亦显示,天津去年居民医保基金赤字13.6亿元。端传媒梳理该市往年预算执行数据发现,这是自2019年以来连续第6年出现赤字。上海则在2023年出现13.9亿元居民医保基金赤字。

2024年12月26日,京新药业在国家医保局召开的集采座谈会上回应,不可能为了集采中选而低于成本报价,阿司匹林肠溶片生产工艺十分成熟,在全国每年数十亿片的庞大需求量下,完全能实现薄利多销。国家药监局则承诺,将按照与原研药一致的标准,推进仿制药质量和疗效一致性评价,对中选药品实行生产企业检查和中选品种抽检,确保“降价不降质”。

国家医保局在其官方公众号推文中称,阿司匹林原料药市场行情价格约每公斤30元,折合成100mg/片的原料成本为3厘钱,大批量采购价格更低,因此企业可有效控制成本。

然而,有参与第十批集采的阿司匹林肠溶片生产企业指,集采理性报价应等于生产成本、研发成本、储运费、配送费、税费、管理成本与合理利润之和,经测算,若药企报出的价格低于4.5分钱,就属非理性报价。

“欢迎当好吹哨人”背后:发声医生注销微博、质疑者被举报删文

自一月起,数位医生、政协委员提案直指集采药疗效不佳。

1月14日,瑞金医院普外科主任郑民华等20位上海政协委员联名提交提案,反映临床使用中常出现集采药药效不佳的情况,“麻药不睡、血压不降、泻药不泻”,有时甚至危及病人生命;而医生没有选择权、缺乏向上反映渠道。提案还呼吁为原研药留出通道,将选择权交给医患。

民革上海市委提案则批评,集采药的“药效认证信息缺乏披露”,公众无法看到各仿制药的一致性评价是否完成了全部流程;在批量集采阶段,也未定期抽检确保后续生产的药物与认证时完全一致。

北京政协委员、北京朝阳医院心内科主任卢长林的提案直言,集采药疗效不佳原因是价格过低,有关部门为确保集采药销量,给医院规定最低销售指标;部分医院被迫停止采购、使用进口药,医生处方权和患者知情权受严重干扰。

引起舆论关注后,1月17日,国家医保局要求上海市医保局联系瑞金医院和郑民华,进一步了解其反映的问题,并表示欢迎医务人员当好“吹哨人”。

1月19日,国家医保局宣布,将于1月21日带队赴上海当面听取专家意见,收集药效问题线索。该局辩解,集采协议量一般在医院报量的60%-80%,剩余部分由医院自主选择拟采购品牌,无“一刀切”不允许采购使用“进口原研药”的制度安排。

虽然医保部门声称欢迎医护做吹哨人,但公开谏言的郑民华医生却遭遇“网暴”,最终于1月22日注销微博账号。

1月24日,丁香园前副主编夏志敏医生发文质疑,国家药监局公开的仿制药一致性评价信息中,有多个产品的生物有效性数据雷同,该文后被投诉“侵犯商誉”遭删除。

同日,国家药监局药品审评中心回应,数据重复问题源自编辑错误,并已更正。被质疑修正数据仍存在疑问后,药审中心官网下架了所有一致性评价公开数据。

2月10日,数据恢复下载,部分药品数据被更正,但依旧有雷同和统计学错误。

2月9日,医保、药监部门未具名负责人向人民日报健康客户端披露调研结果,基本全面否认了对集采仿制药的所有质疑,称“‘血压不降、麻药不睡、泻药不泻’等说法,多来自他人转述和主观感受”。

前媒体人项栋梁质疑,上述回应中的受访领导、专家无一真名实姓,缺乏接受社会监督的诚意。原文发出不久即被微信屏蔽。

靈魂砍價砍的好啊,靈魂都砍沒了,還要啥藥效。