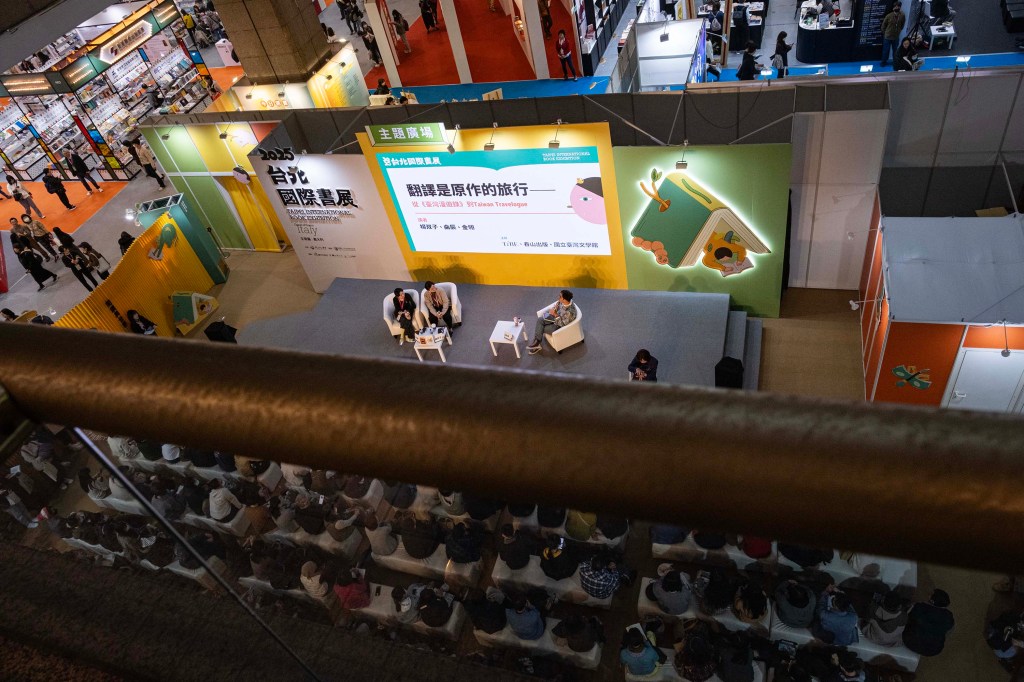

2025年台北国际书展于2月4日展开,为期六天,以“阅读异世界”为年度主题。适逢春节假期后气温回冷,台港两地也面对著不一样的“文化寒潮”。一边厢是台湾在农历新年前,立法会预算冻结与删减提案一出,文化界联署反对,罢免行动在各地展开。另一边香港在2025年初,有廿余间香港独立书店、出版机构及特色小店,于现已结业的见山书店原址举办题为“阅读香港,另类风景”的跨年书展,也曾引来大批机动部队人员到场巡逻。

书展首日寒潮在外,人潮却络绎不绝,现场所闻大部分是国语,仔细听来,也不乏广东话人士前来。今年来台参与书展的香港出版/书业团体,构成与去年相若:“三中商”构成的联合出版集团之外,包括香港城市大学出版社、香港中文大学出版社、香港大学出版社在内的学术出版机构也都见于现场;此外,场内更可见到香港民间书店与出版机构的身影:书店兼出版机构ACO BOOKS携同计有29间小众书店及出版商再次来台参展,香港文学生活馆与文学杂志《字花》也在国际书区设有展位。

虽然香港声音在台北书展年年可见,已然仿若一期一会,但具体今年与往年有何不同?2025台北书展中的“香港”,又是以哪些面貌呈现出来?

“话题上的多元,香港好像越来越难接触到。对我来说,台北书展的意义在于你可以找一些在香港已很少有人讨论的话题,甚至不是政治上的,而纯粹是文学、文化的议题。”香港作家薯伯伯

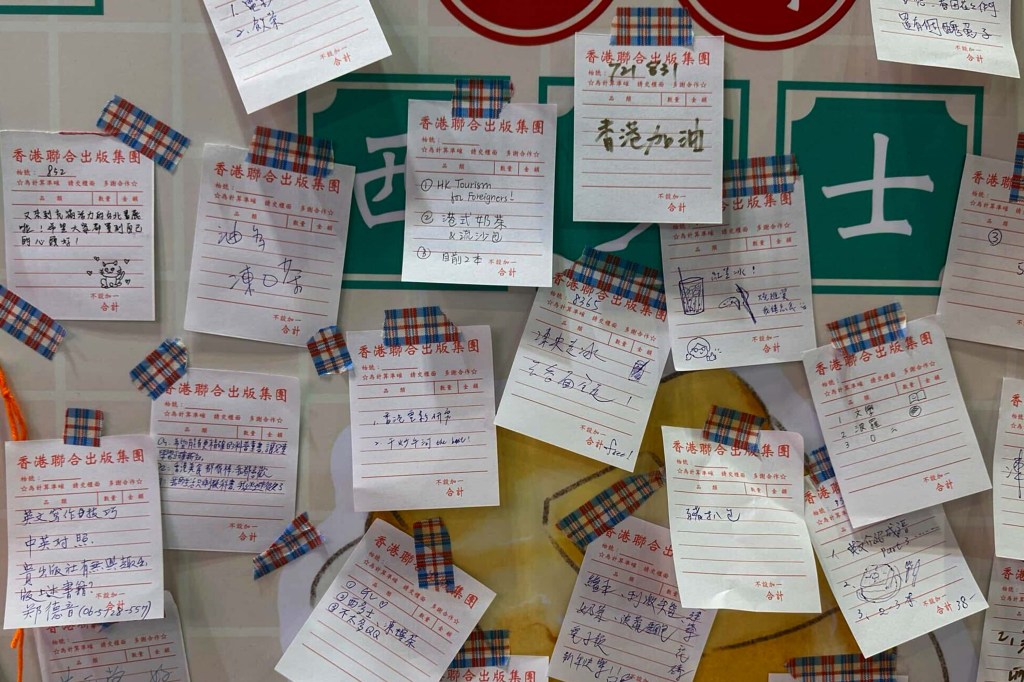

“联合出版集团”的摊位,装饰墙旁又布置“落单区”(点餐区),台面上放著在香港茶餐厅常见的“落单纸”(点餐纸)供读者自由填写、贴在墙上。图:作者提供

“联合出版集团”的摊位,装饰墙旁又布置“落单区”(点餐区),台面上放著在香港茶餐厅常见的“落单纸”(点餐纸)供读者自由填写、贴在墙上。图:作者提供一个茶记,两种表述

华语地区各书展中,台北书展一直以奇思妙想、多变多姿的“展览”设置取胜,今年这样的构思也出现在现场的“香港”身上。行走会场,引人注目的是展区不同方位竟然出现了两间“港式茶餐厅”,分别是香港大型出版集团“联合出版集团”展区,与台港经济文化合作策进会“夯看Hong Kong”现场展览及活动场所。不同脉络的两家展览主办方,想要在台湾场地、面对台湾读者呈现“香港”主题时,却不约而同都想到“茶餐厅”这一经典香港场景。

联合出版是香港最具规模的出版集团,旗下包括三联书店、中华书局、商务印书馆等单位。展位与往年一样座落于国际书区,可说是该区域最大型展位之一。但比起去年的朴素,今年以霓虹风格茶餐厅为视觉主题,于展场侧面设立装饰墙,彩色玻璃、通花铁闸等复古意象出现,明艳霓虹灯饰上书“香港的流金岁月”、“一本万利”、“I LOVE HONG KONG”等字句,在会场相当抢眼。

装饰墙旁又布置“落单区”(点餐区),台面上放著在香港茶餐厅常见的“落单纸”(点餐纸)供读者自由填写、贴在墙上。现场可见读者贴起的“落单纸”,多数写著“西多士、冻柠茶”或“周星驰♡”之类典型“香港”想像,也有少数以大字写下“香港加油”,并在台号填上“721 831”,黏于同一面墙上,却与香港街头曾有的“连侬墙”几分相似。

联合出版在书展期间也举办数场香港来台作者讲座。走进展位,当眼处是各家出版社的主推书目,主要聚焦于港澳文化、饮食、自然、社科、华文童书等,当中也可见到《香港基本法概论》、《香港基本法导读》这类书目。

另一间茶餐厅是台港经济文化合作策进会是假台北唐山书店的展位来举办活动的场地。相较联合出版主墙面以“流金岁月”的昔日香港艳丽想像为主打,“夯看”茶餐厅之风格似相对草根、在地:黑白间隔老式磁砖地面、深浅绿纸皮石(马赛克)墙饰,烧腊、鱼蛋粉等街头小吃招牌,更以大排档折凳为活动坐席。

当不同脉络的两家展览主办方想要在台湾场地、面对台湾读者呈现“香港”主题时,却不约而同都想到“茶餐厅”。三中商联合出版集团的茶餐厅以“香港流金岁月”的昔日艳丽想像为主打;希望聚焦移台港人的“夯看”茶餐厅,则风格相对港式草根、在地。

2019年后,香港议题在台湾关注度一度颇高,之后逐年下降。疫情之后的几年台北书展,均未见具有规模的香港主题活动,直到今年策进会设立“夯看”空间。策进会表示,其实今年已是他们二度在书展设立“香港专区”;去年是与台湾“独立出版联盟”合作,在公民专区设立“同你港故事”香港专区,但由于当时空间有限,举办的活动规模也较小。今年主办方进一步申请设立独立馆区,声言希望“除可展示更多具代表性的香港图书,并规划系列文化讲座,希望透过国际书展的平台,结合静态展示与互动讲座,以更生动、活泼的方式介绍香港文化的发展与转变。”

策进会展区所见是近年来香港作家在台得奖及出版的图书,沙龙空间规划的20场讲座包括漫画、剧场、文学、建筑、音乐等各领域,首日活动有艺术家黄国才、柳广成、学术界陈健民的演讲,策进会看来,“近年香港情势发生重大变化,许多香港文化专业人士选择移居台湾,移居台湾后的生活,也为他们的创作提供更多灵感。他们的作品展现了香港的独特文化,不仅受到台湾读者的喜爱,更获得许多文学奖项的肯定。”

居台港人出版:从香港出发,展现全球性

“香港议题在台湾其实是不popular;所以我们慢慢发现,要将创作提升一个层次,有些事情不是仅仅关于香港,而是关乎所有小朋友的、跨越国界的创作。”希望学总编辑谢傲霜

“夯看”著眼于在台湾的香港创作者;而书展现场,也有在台从事出版的香港人的声音。近年来,数间港人在台开设的出版单位陆续出现,包括专营香港文史议题的“一八四一”、聚焦华语离散文学创作的“二〇四六”、关注科技人文与记忆书写的“飞地出版”等等。

2023年,在香港从事绘本出版的吴凯霖,在台湾成立“希望学”出版社,之后陆续出版与异乡教育、香港文化等题目有关的专书,尤专精儿童绘本。希望学总编辑谢傲霜曾在香港任职媒体,也担任过中学图书馆主任,也曾在国际幼稚园参与创办绘本图书馆。早前她移居台湾,因著对绘本的兴趣而接下编辑工作。

今年是希望学二度参与台北书展,与去年主要在经销商摊位设展不同,今年他们出版的绘本散落在不同区域,包括香港文学生活馆、拾光工作坊、“夯看Hong Kong”展区、比利时法语区馆的“童里绘本洋行”展区等等。希望学的书也出现在比利时法语区馆?谢傲霜解释道:“上年书展,社长和美术设计师在比利时展馆挑选了两本绘本《什么是人生?》、《苏西的微笑》来做翻译。虽然为此资金投入不少,但希望学还是想要尝试,因为挑选的都是优秀作品。”事实也证明了编辑的眼光:“《苏西的微笑》作者安妮‧克拉海(Anne Crahay)获得了今年意大利波隆那绘本展的奖项,我们都很开心。”

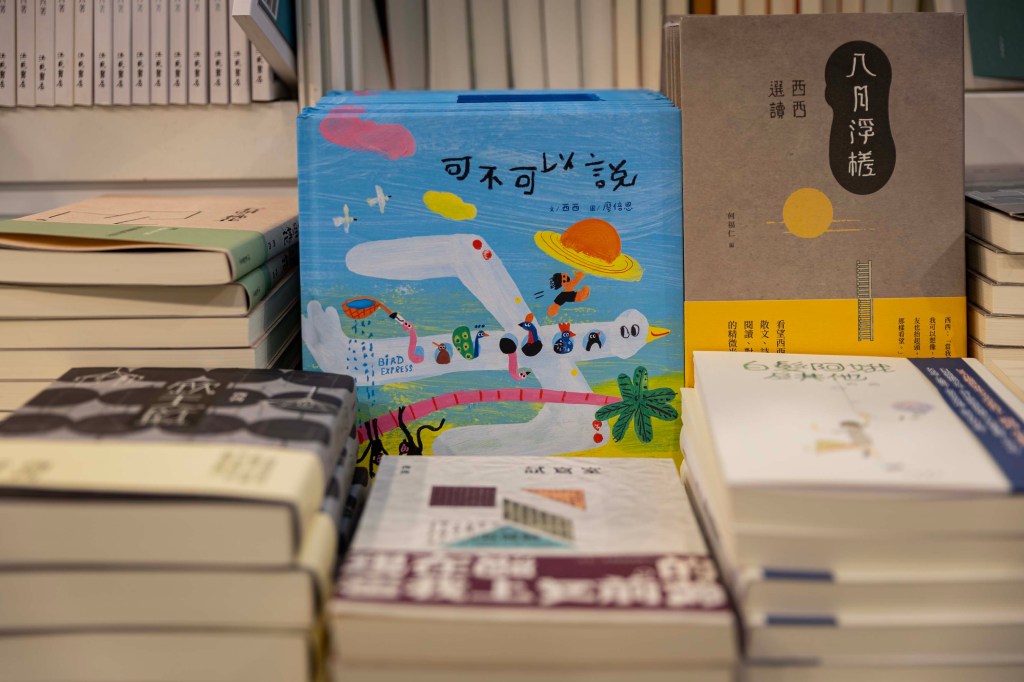

翻译书外,希望学出版更多的其实是原创绘本,例如新出版的香港、加拿大艺术家、音乐人Rita Ip的中英双语音乐绘本《失眠兔》;而在媒合作家与画家这件事上,出版社也下了许多工夫。例如今年带来书展的新作《可不可以说》,由艺术家廖倍恩绘制,内容脱胎于香港经典作家、诗人西西的同名诗作。“这本书的绘者是美国出世、台湾生活、现居于香港,也有多地生活经验。”谢傲霜指出,要向台湾读者推广香港文化相关的绘本,其实并不容易:“除在港、台两边的媒体尝试宣传,香港议题在台湾其实是不popular的;所以我们慢慢发现,要将创作提升一个层次,有些事情不是仅仅关于香港,而是关乎所有小朋友、是跨越国界的创作。”

“我们想展现一种全球性的感觉⋯⋯香港绘本可以从各方面进入国际视野,我们也希望让台湾文化更丰富多元、接纳不同文化在台扎根生长,这也会对台湾的国际视野有所贡献。”希望学总编辑谢傲霜

“同时我们也保留特色,譬如(改编)西西的作品。西西的作品全世界瞩目,我自己也很喜欢,台湾也有许多她的读者,要找到更多这样的连结。”谢傲霜提到,今年台湾洪范出版亦推出西西作品,更在书展中邀请西西挚友、香港作家何福仁选书,展位上可见该绘本与西西原著交相呼应:“我们会寻找不同地方人共通喜爱、但又很能代表香港的作家。推广给台湾读者时,我们会尝试寻找这些桥梁。”

廖倍恩是今年波隆那国际童书展上波隆那拉加兹奖得主,《可不可以说》的书封就是由其得奖作品修改而成,灵感源自诗句“可不可以说 / 一架飞鸟”。谢傲霜揭开其中深意:“我们想展现一种全球性的感觉,这个世界同时有夜晚和日间;也想让大家见到,飞鸟从夜间飞向黎明的心路历程。”

“好多想法仍待实现,尤其是文学作品跟绘本结合。小朋友有好的文学培育,无论对语言发展、想像力、对世界的理解,都是好的开始。我自己也想做更多这方面的工作,例如用绘本介绍香港诗人也斯的作品。”谢傲霜对于在台出版绘本,已开始有更多未来计划:“香港绘本可以从各方面进入国际视野,我们也希望让台湾文化更丰富多元、接纳不同文化在台扎根生长,这也会对台湾的国际视野有所贡献。”

香港人再聚脚:来看看不同的文化

“(这里)既有香港看来建制一点的话题,又有开明一点的话题,什么都可以在这里交融。舒服的感受来自,这里不是只有很单一的一个声音,而是有非常多元的声音,你不需要接收所有东西,看到它们在那里,我就开心了。”作家薯伯伯

过去两三年,台湾出版业中见到许多在台港人作家的身影;疫情结束后,两地流动恢复,今年有更多非居台港人短期来台参与讲座等活动。据书展活动场刊统计,有逾廿位来自文艺、出版、学术、漫画各界的港人将会来台参与活动,包括不少从香港或海外特地前来的作家与出版业者,包括在台刚刚出版新作《等到下一代:香港流行文化与身分认同史备忘1970s-2000s》的文化评论人李照兴、后话文字工作室创办人谭颖诗、双人组漫画家港腐女学&P、在台出版翻译诗集《微贱》的香港诗人黄裕邦等。

作为华语出版与书业重要交流平台,台北书展历来多见从香港专门赴台参与的作家与出版人士。惟随近年情势变化,一些香港作家视这一平台为香港言论收紧状况下的另一表达通道。

Pazu薯伯伯是香港旅行作家,著有《风转西藏:我在拉萨卖咖啡》、《不正常旅行研究所》、《朝鲜迷宫》等畅销作品,今年是他人生第一次来台北书展。2020年1月,薯伯伯曾来台观选后返港,本计划2月再来参加书展,怎料疫情打乱安排:“我那时还特地付费申请了三年内可用20次的入台证,记得新年前刚好赶得及(出证),觉得很幸运。到了二月,疫情越来越严重,就知书展要取消了。”薯伯伯当时心想三年内总有机会来台,怎料疫情令计划一再延迟,直至证件过期也未能来到。

疫情过后,薯伯伯终于在今年首次来到台北书展,为新作宣传之外,更是与香港独立书店的朋友们相约同来。

事缘2024年底,薯伯伯在香港举办新书活动时,遇上没有报名、戴口罩人士到场滋扰;为讨论此后应对方式,他与许多间独立书店组成一个小组,逐渐成为时常联系的朋友:“他们个个都来,我觉得挺热闹的,就过来。”书展第一日,薯伯伯就在书展撞见香港朋友,之后几日也紧凑安排与朋友们的见面时间。

近年香港人迁徙、散居各地,台北书展会否成为其中一个令不同地域港人重新聚集之处?“我觉得会。”薯伯伯不假思索答道。“在香港大家也会聚会,吃饭聊天;但很多香港文化界人来了台湾,可能不会短期再回香港,那些人就很难(在香港)见到。我想来到这,听听不同的人讲自己的故事,到书展看看不同的文化。”

此外,薯伯伯也尝试在台北书展感受如今在香港难以再现的众声喧哗:“我觉得从规模上和话题上的多元,香港好像越来越难接触到,所以我想明年可能都会再过来。对我来说,台北书展的意义在于你好像可以找一些在香港已很少再有人讨论的话题,甚至不是牵涉到政治上的东西,而纯粹是文学、文化的议题。当香港越来越少这种(景象)的时候,这会是值得我再来台北书展的一个原因。”

“有些事物,它的存在就令到你的生活有一个很完美的点缀。如果没有这种氛围、没有这种文化,你会觉得好像还差一点点东西。”作家薯伯伯

对薯伯伯而言,来台北书展的目标不在发掘一些新书,而是去聆听和观察不同的话题:“既有香港看来建制一点的话题,又同时有开明一点的话题,什么都可以在这个地方交融。就算自己没办法在里面拿到任何东西,也不一定要完全接纳所有东西,只是看到,就已经觉得有一种大家平起平坐的感觉。”身为写作者的他,更看重一场书展的多元性:“舒服的感受来自,这里不是只有很单一的一个声音,而是有非常多元的声音,你不需要接收所有东西,看到它们在那里,我就开心了。”

红线之下寻找出口

书展第一日,薯伯伯就已入场参观:“看到很多场讲座,我自己也很有兴趣。”“今天我参加了一场跟俗语有关的活动,大家可以很多元地去讨论不同的语言,喜欢怎样讲都可以。在这里,大家想的主要是书能不能推广、要不要出英文版⋯⋯而在香港,我想大家第一要考虑的是其它部分,例如会不会有人觉得推广这些语言,是带著另外一种意识形态;即便那些意识形态明明没有违反任何规定,但是你就很担心会不会又挑起一些人的神经,觉得很无奈。”

问及两地书展经验比较,薯伯伯直言从疫情年间开始,未来就变得不明确,那之后不久就有书在书展被要求下架、无法继续卖了:“那本书明明又没违反任何的(法律)。”他感慨道。正因如此,近年来香港书展薯伯伯都没有参与,最后一次参加已是2019年:“其实去年有些朋友都有去,我本来也想著去的,但开始觉得,如果书展有这么多阻力,去的动力也越来越低了。”

“有段时期在香港,我觉得有一种anxiety,是要表达你的支持,这也窒碍了很多想像力和表达的。写这本书,都是对于当时的不舒服、我形容为局促的状态的回应。”作家郭梓祺

去年香港书展同期,也有独立书店“猎人书店”在深水埗一连四日举办“小型出版销售场”,薯伯伯亦有到现场参与:“在那里,能看到的东西更多一点。”“其实书展这件事对我来说,不是非去不可的。”他补充说明,“正如我可以吃得很简单。但问题就是有些事物,它的存在就令到你的生活有一个很完美的点缀。如果是没有这种氛围、没有这种文化,你会觉得好像还差一点点东西。”

近年来,香港书展参与人次比十年前减少,由民间举办的书籍文化活动却很丰富。今年也是第一次来台北书展的香港作家郭梓祺,直言自己在大场地容易觉得迷失。鲜少参与大型书展,却对小型活动情有独钟:“我有在外国看过一些小型书展,而唯一会参加的书展就是那些独立书展,譬如前几年艺鹄搞的‘孤独共振’迷你书展。”

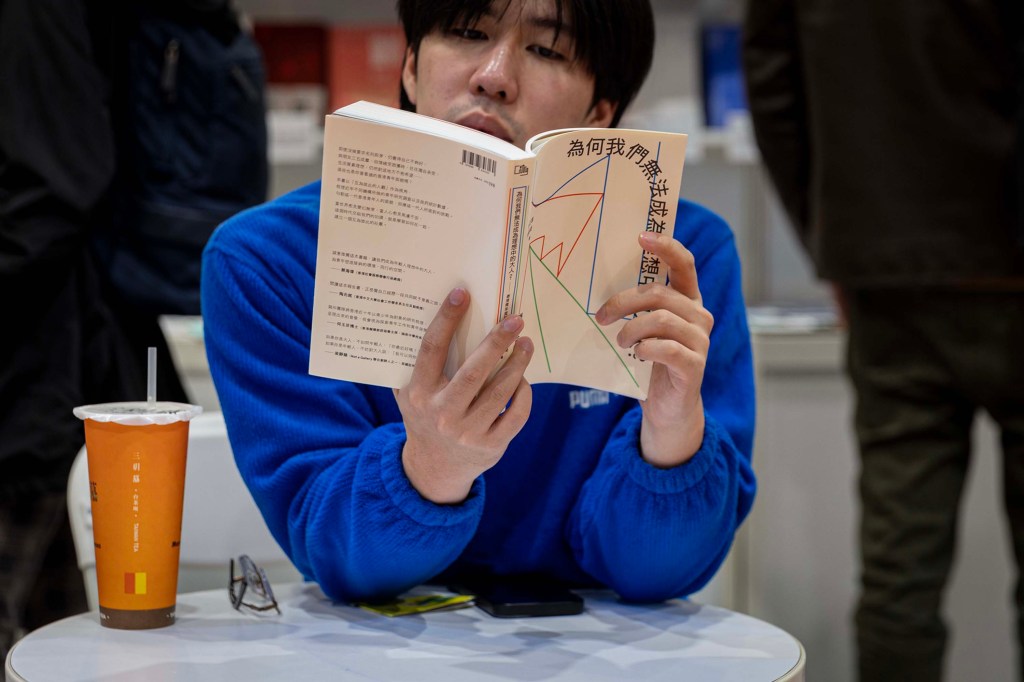

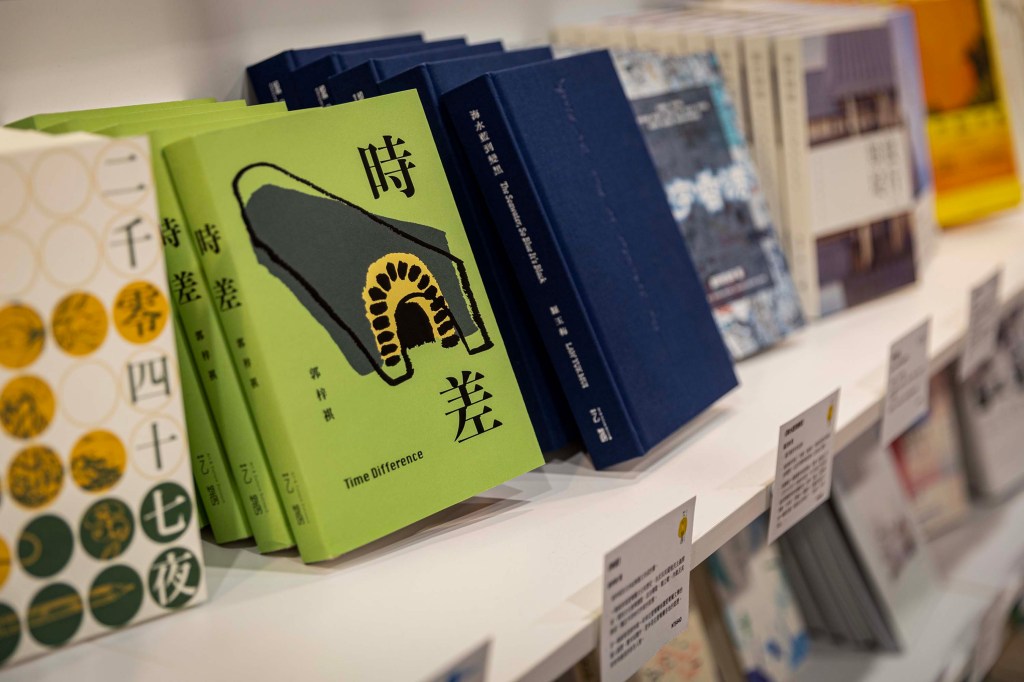

郭梓祺今年携新书《时差》参与书展,不仅在展内有分享活动,更在展前就赴台南举办讲座。《时差》在香港出版,谈的是爱尔兰,而如今在台湾作分享。谈及审查红线等现象,他却提出了另一种思考:“有段时期在香港,我觉得有一种anxiety,是要表达你的支持,这也窒碍了很多想像力和表达的。写这本书,都是对于当时的不舒服、我形容为局促的状态的回应。”

在郭梓祺的经验里,创作在局促不安中提供了一个出口,而在异地分享这件事,也激发出一些意想不到的回应:“很明显我这本书是写给香港读者的,然而转了一个环境,我在台南活动中收到的那些问题,跟我在香港的很不同。”在台湾的讲座中,有些读者分享台湾经验,有些朋友则具有英国 / 英文作为一种压迫霸权的经验,“其实这些偶然的encounter是令到我觉得有趣的。”

香港独立书店出版:结队而来,见到,遇上

“最初设计的时候,在想图片是否要有茶餐厅:菠萝包、冻柠茶、叉烧包、霓虹灯⋯⋯后来觉得不要,就用‘交通’,例如不会在其他地方看到的叮叮车。而且交通就是交流。我去,你来,互相沟通,见到,遇上。”艺鹄经理曾凯铃

来自香港的艺术书店、出版机构艺鹄,去年连同17个香港单位来台参展。今年展位空间扩大一倍,更与字字研究所、后话文字工作室协作,邀请了26个出版与书业机构、即总共29个单位一同参展,展位名为“ACO BOOKS”。一起参展的,除去年也有参与的独立书店如界限书店、Kubrick,出版机构如毫末书社、蓝蓝的天,还包括了生活营造、岛屿研究网络、激进怪物研究所这类独立小志或刊物出版机构。

“今年书展的筹备期?大概从去年9月、收到台北书展邀请后就开始了。”艺鹄经理曾凯铃回忆道。因为今年的展位较去年大了一倍,也加重了筹备期负担:“要联络的人多了一倍,书应该多了一倍,挑战也是多一倍。但我相信,不过都是可以做到的事。”

去年囿于空间限制,ACO BOOKS展位无法举办实体活动。今年展场变大,也可策划更多活动。短短六天就有多达22场活动进行,包括新书分享、作家主题对谈、业界对话等。曾凯铃表示办多些活动是希望建立人和人之间的接触交流:“作者也要跟读者交流之后,知道反应,再消化,再作下一次的创作。我们也想多些这类交流。这里有少许空间,昨天已办了两场,大家有问有答。一边在做talk的时候,也有人在看书。”

此外,ACO BOOKS在参展类型与书目方面也有新变化,最明显的是新增了不少小志。“艺鹄在香港有书店,我们都有寄他们的作品,其实他们的作品都很有趣。在参展前我们联络他们:如果参加台北书展,你有没有兴趣让我们带作品过来?他们大部分都有。”

由于展位变大、参与者众多,另外两个协作单位——“字字研究所”和“后话文字工作室”给予艺鹄非常有力的后援支持,包括一起讨论、拟定此次主题方向:“我们始终都是在香港做独立出版,不如透过这次机会介绍香港。不只是一本书讲香港,好像旅游书那些,而是很多人从不同角度、用不同方式、不同故事来讲香港。”确认了这个方向后,艺鹄邀请各参与单位按照四至五本的数量限制选定书目——“然后就出现了现在你看到的这些不同元素。”

艺鹄也在香港策动了“台北书展在香港”小展,将来台参展的书目复刻一份、放在香港书店里供客人参阅:“想到始终有人无法来台参观书展,在香港书店做这个小型展览,好像是两地共鸣,让在香港的读者也能一起看到这些书。”

有趣的是,曾凯铃留意到,这次参展很多书都是讲离岛:长洲、坪洲、船湾⋯⋯为什么离岛会成为作者与出版业者们的选择呢?“我猜是不是因为海?(海)很多时都是讲地缘有关的事情。例如由艺鹄出版、香港艺术家罗玉梅的《海水蓝到变黑》,也是讲海,海与香港有著很强烈的关系。”当多间独立出版社的作品并陈,才能发现这样有趣的文化现象。

望眼书架,陈列著不少吸睛的制作精良的作品,例如中、英、日三语绘本《菠萝油》,是由翻滚出版flip & roll press出版的饮食绘本作品。“说到这个,我们的banner、leaflet都是由翻滚设计的。为何找他们来设计呢?就是因为他们出版了《菠萝油》,我们看到很有趣,觉得可能跟我们今次想法都很吻合。”

艺鹄今年的主视觉是交通,有香港标志性的电车、小巴、的士等等,但曾凯铃透露,一开始也曾闪现过要用茶餐厅作为设计主轴的念头:“最初设计的时候,在想图片是否要有茶餐厅:菠萝包、冻柠茶、叉烧包、霓虹灯,这些香港地标性的东西。后来我们觉得不要,就用交通。”为什么放弃了最典型意象,改以交通工具来呈现?“交通其实都已经很明确,你看到不会在其他地方看到的叮叮车。另外交通有一个很特别的意象,就是交流。我去,你来,互相沟通,见到,遇上。”曾凯铃解释道。

访问时正值书展第二日,前两日观察中,展位来客比例三至四成是香港人,六至七成是台湾人。当日尽管书展整体客流量可观,但步入国际书区的读者却始终没有在地主流出版社那么多。对于小型出版社、书店而言,跨海参与大型展会并非易事,其中一个难处就是资源有限:“但我自己不特别当资源有限是一个挑战,都系睇𩠌食饭(看菜下饭)。”曾凯铃笑著回应我们的担心,“当然我都希望假以时日,如果赚到钱,明年展位可以再大点,都有一点点目标。不过我猜,还是有点难。”

而在海的另一边,艺鹄也在香港策动了“台北书展在香港”小展,将来台参展的书目复刻一份、放在香港的书店里供客人参阅:“因为想到始终有人无法来台参观书展,在香港书店里做这个小型展览,好像是两地共鸣一样,让在香港的读者也能一起看到这些书。”

记者的话:与航线一起忙起来的⋯⋯

2025年,台北书展已经来到第33届;但若从解封算起,今年是从疫情中恢复后的第二次大型书展。过去一年里,据国际航空情报公司报告,从香港飞往台北的航线成为了“2024全球最繁忙航线”。疫情时期,不少香港作家与出版业者在台扎根;疫后也随著航线忙碌起来,更多仍在香港或移居海外的港人也来此地,台北书展似乎成为了从事文化出版业的香港人的一次聚点。

数年来,港人在台的文化耕植渐渐拓宽了香港作家在台出版的路径。尽管跨海出版也需面对沟通、物流、时间计算等阻力,但无可否认的是,异地出版面对全新读者时、也同样会带来新颖的想法和价值。与此同时,来台参展、参与活动的独立书店及出版单位,也彰显了一束来自香港民间的力量。两边的线上交流始终有限,一年一度的实体相聚,却可以更直接地了解彼此现时的文化生态和现象。

评论区 0