如果这四年来的美国总统是特朗普,面对一模一样的经济数据,他想必会不停主张美国经济大好,疫情后的复苏远比其他国家强劲,人们的钱包更是越来越满。

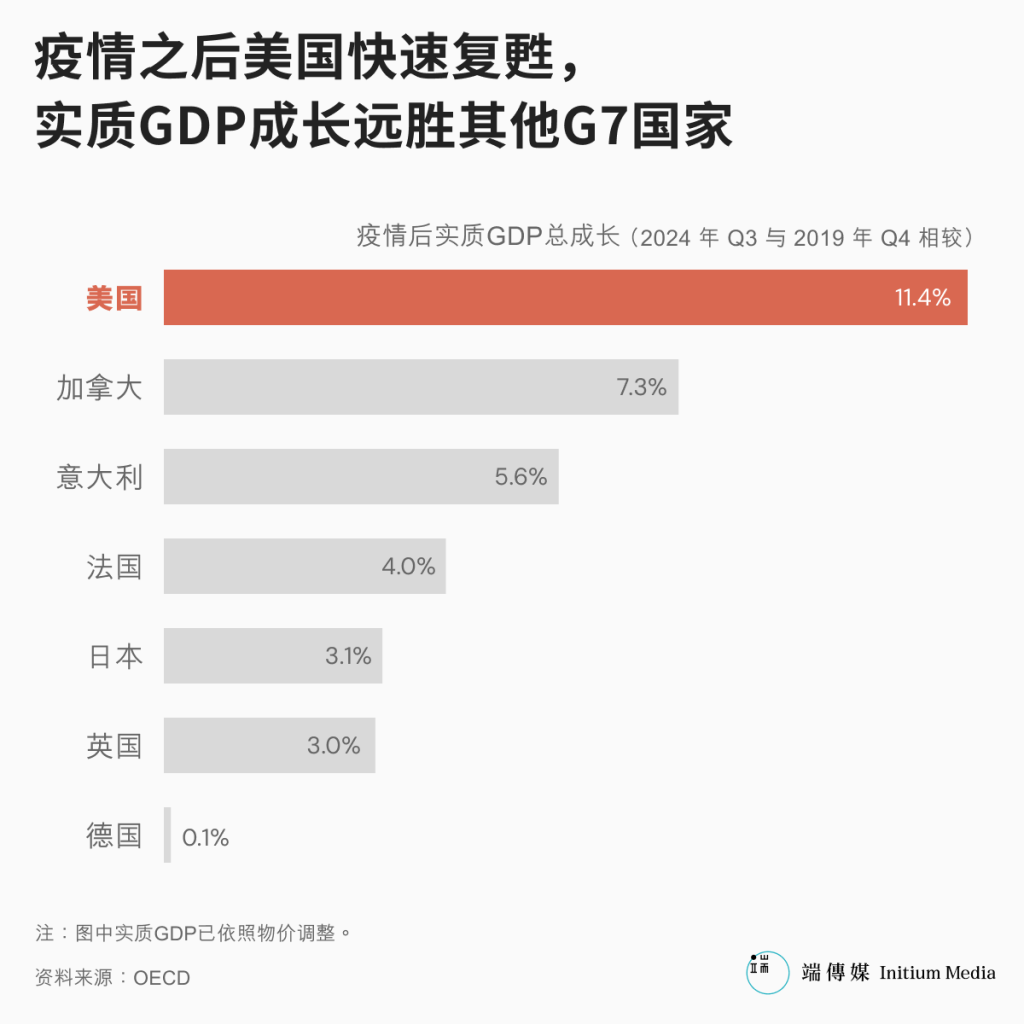

而且,他这么说也会是对的。从大多数主要的经济指标来看,拜登政府带领美国疫后复苏的表现都相当可观,远远超过其他富裕国家。

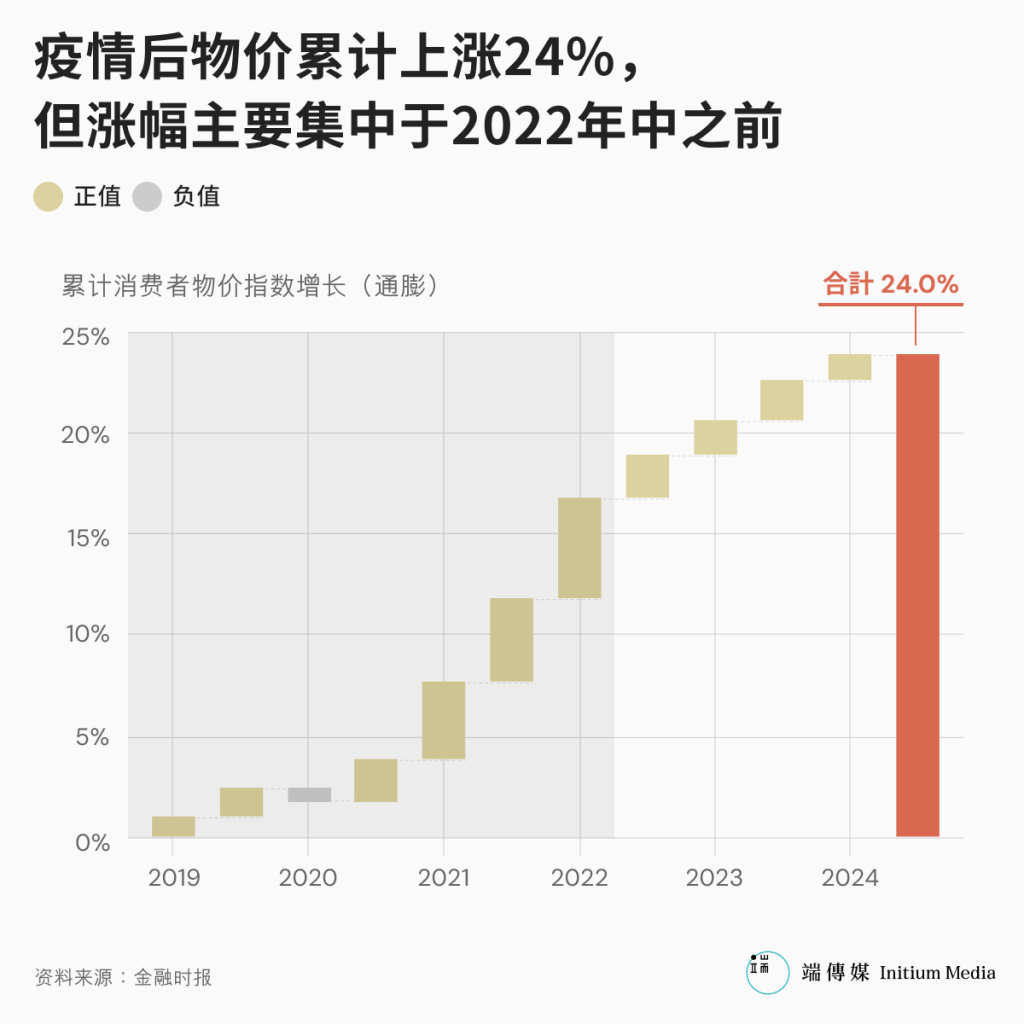

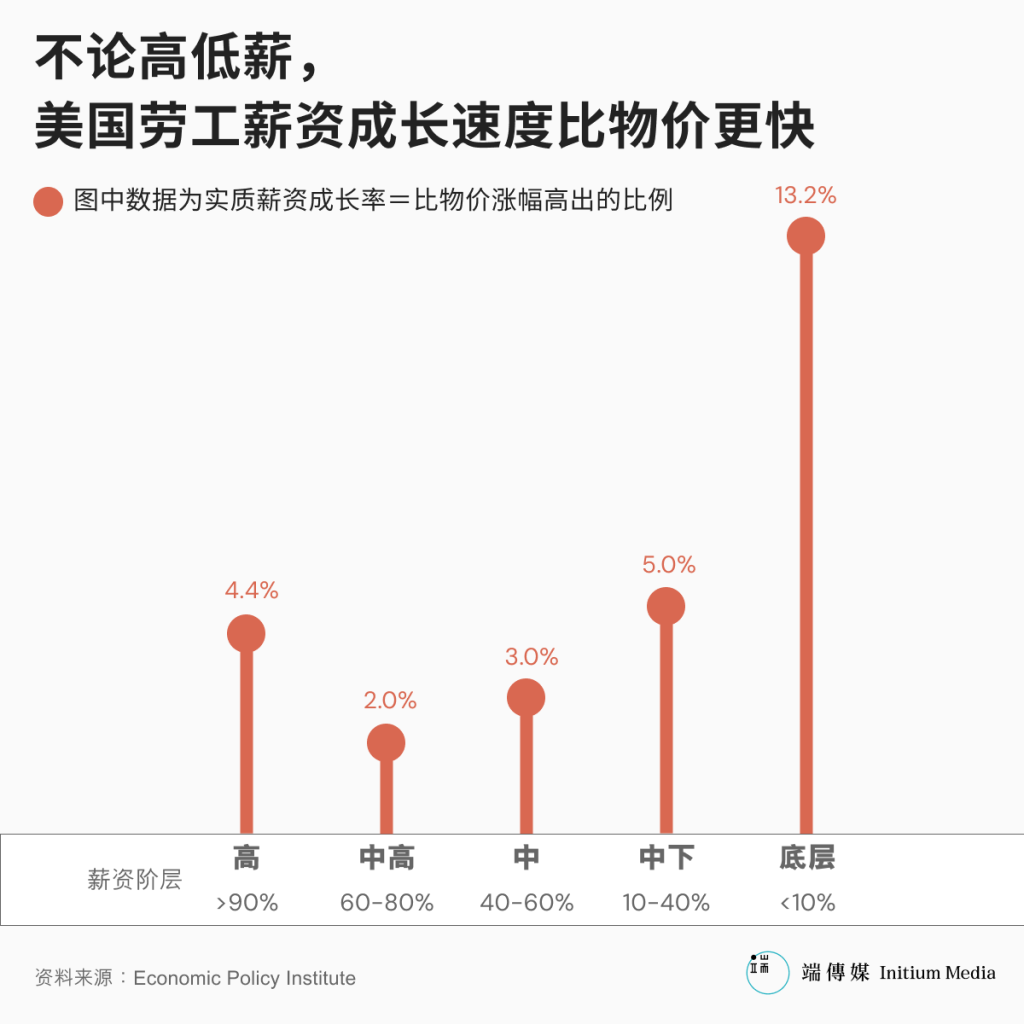

确实,疫情后物价一度大幅上涨,多数的报导与评论也都强调通膨是民主党阵营的最大包袱,此前端传媒刊出的出口民调分析亦指出选民“认为四年来个人财务变差”的比率实在太高,是贺锦丽落败的关键原因。但是,选民“感受到”财务变差不等于人们的家计真的更加困难。疫情后四年之间,平均物价上涨的幅度确实突破20%大关,但薪资上涨的幅度却也超过25%,低薪族群的平均薪资涨幅甚至超过30%。换言之,物价虽然上涨,但人们薪资成长的速度其实更快,高薪者如此,中低薪者更是如此,这也使得薪资不平等整体而言降低而非扩大。

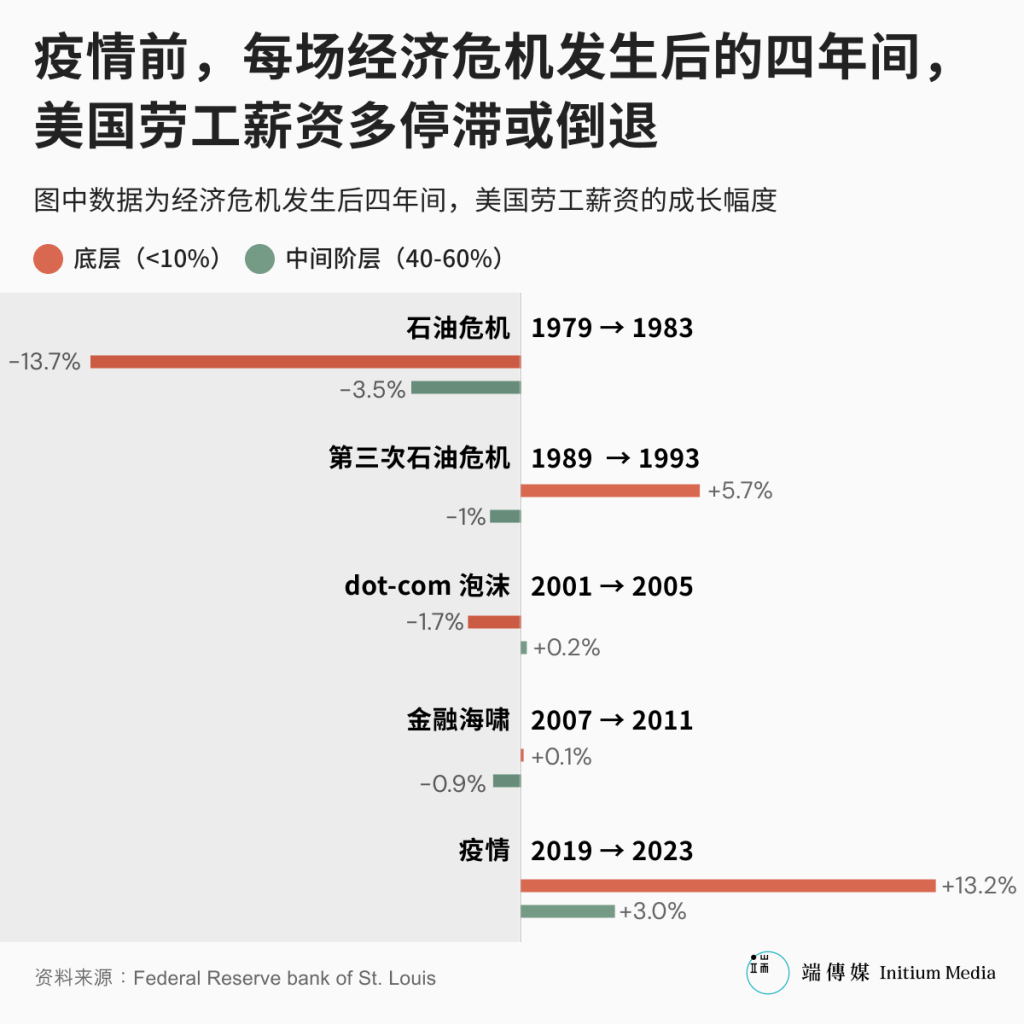

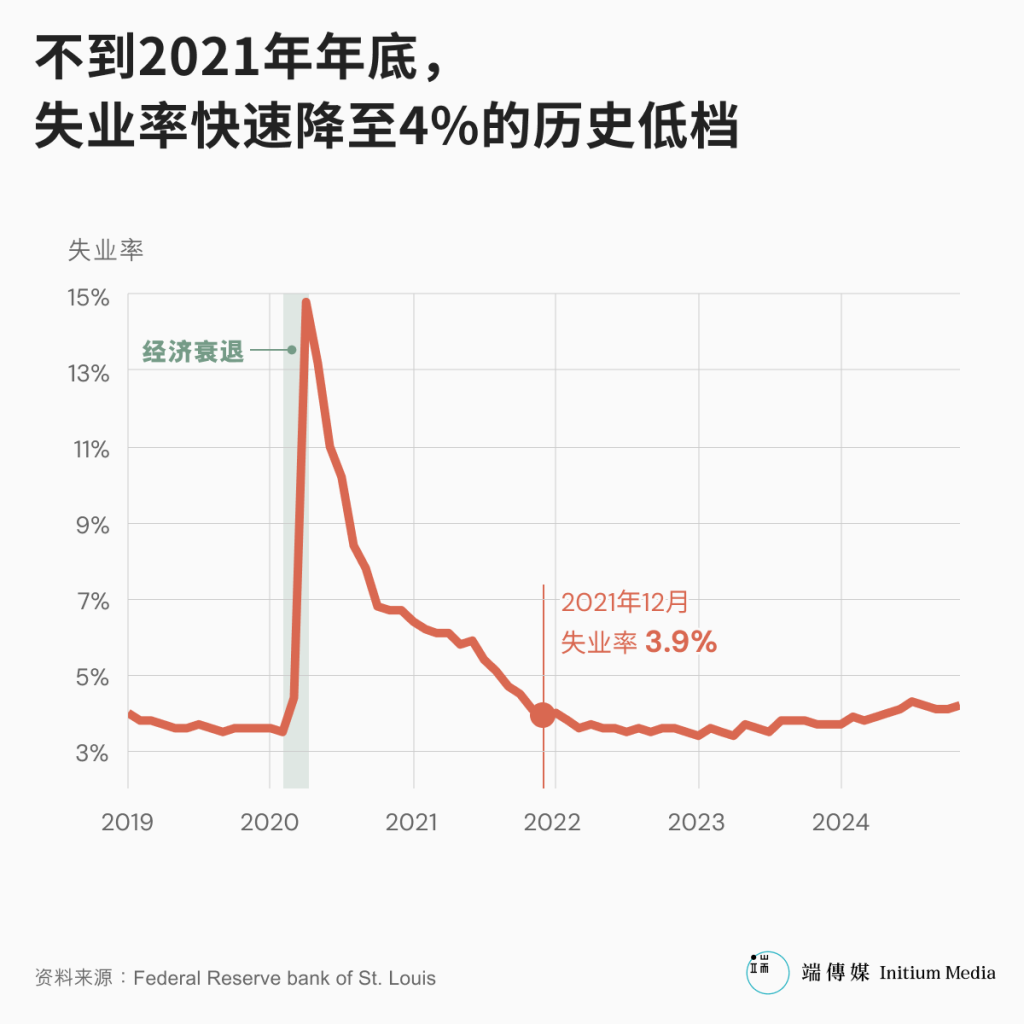

薪资成长之所以如此快速,则又得归功于因为就业机会高速成长,尤其营建等产业成长极快,推升了人们的薪资。目前,美国的失业率在4%上下徘徊,而这是半世纪以来的历史新低。至于经济成长的功臣则总有争论的空间,但拜登政府绝对有理由主张,是他们一连串的产业政策引进大量投资,才在营建等部门创造这么多的就业机会。不论如何,单就结果而论,拜登政府面对疫情所缴出的成绩单,远比奥巴马、布殊父子各自面对经济危机时更为亮眼。

很多选举分析都直接引用选民的说法,认为“钱包变扁”是许多选民不考虑投给民主党的主因。但是,人们对经济的体感未必等于经济的实际趋势。《金融时报》的选后分析就显示,特朗普得票在各地的涨幅和该地区通膨的幅度毫无关系,客观上的生计压力未必是选战的真正关键。

对照另一项经典的案例,美国犯罪率其实也明明年年降低,半世纪以来的多数时候却也都有多数民众认为犯罪问题比先前更加严重,一大主因就是受到政治人物“向犯罪宣战”叙事的引导。在经济的案例中,除了物价上涨的客观事实外,拜登政府无力对抗“一般人被丢下”的叙事、媒体和公众讨论中关于“衰退”的既定框架,才又更是分析者必须注意的重点。

而经济学家Dean Baker很早就发现了大众论述跟经济现实之间的巨大鸿沟。Baker是密西根大学经济学博士,无党派独立经济智库Center for Economic and Policy Research(CEPR)的共同创办人和资深研究员,已累积将近三十年分析经济数据的经验。Baker在2008年金融海啸发生前数年间,就已陆续在多篇研究和专栏中示警次级房贷恐将引发严重萧条。除此之外,他从1996年起就开始密集发表对财经新闻的评论,澄清报导中常见的内容错误或观点偏颇,并非只针对这次选举才评论相关问题。

近年来,Baker的这些短文常发表在CEPR自家的网站,近期便频频以实际数据驳斥各种“美国经济很差”、“弱势者越过越糟”的说法。其实,如果经济表现其实不如表面上看来那么理想,他从不是会为市场粉饰太平的人。除了房屋市场与次贷危机之外,他对全球化和独厚富商的管制政策也有许多研究,而让劳工能充分就业的政策目标也是他长期关注的焦点,且包含MIT Press、Cambridge University Press等重量级学术出版社都曾出版他的相关研究专书。

在大选过后,端传媒独家访问了这位专家。大选已完结,对于经济到底是好是坏,为何指标和“体感”会出现如此大的落差?

美国疫后复苏远胜其他国家,通膨也已回归正常

端:你在多篇文章里都提到,拜登执政期间的美国经济表现其实相当良好,远比很多人理解中来得优异,能请你进一步说明一下吗?能不能请你提供一个大略的描述,比如应该注意哪些指标、哪些比较基准?

Baker:这是最神奇的事情,拜登政府的经济表现明明该是一个成功的故事,但在选举期间却普遍被认为是民主党最大的失分原因。

从任何主要的经济指标来看,美国在疫情后复苏的情形都比其他富裕国家来得好。对我来说,这个比较基准才是有意义的,要看美国跟日本、德国这些国家的差异。而不论是GDP成长率、家户收入成长率、失业率等主要经济指标,美国的表现都明显优于其他国家。

这些数据是无可争论的,而且也与拜登政府的政策直接相关:拜登一上任就立刻推动纾困(按:指的是American Rescue Plan Act of 2021,内容包含对小企业、餐饮业的补助,对于失业的扶助措施,并扩大对儿童和公共医疗保险的投资)。而纾困结束后,包含《基础建设法案》、《通膨抑制法案》、《晶片法案》等也正好衔接上,开始发挥效用,目前营造业就业机会的快速成长就必须归功于这些投资法案带来的众多工厂兴建案。

另外,即使不和其他国家比,美国的疫后复苏有多强劲呢?经济不只成长,而且成长的幅度还高过专家在疫情发生之前的预估。这里最好的参考依据是国会的研究机构“国会预算办公室”(Congressional Budget Office),不论是亲共和党还是亲民主党的经济学家都会说这是无党派、独立的机构,而且该机构还会额外参考其他各家机构的预测,确保自己的预测值落在中间值。跟他们在疫情前的预测相比,疫情后的美国成长反而还更快了。

物价确实是例外,但物价成长在这两年也已回归正常。近期的通膨率略高于2%的基准线,具体数字会因为统计方式而有差异,但一般人去超市买东西的时候,并不会真的感觉到 2.0% 和 2.2% 的差异在哪。

当然,物价在疫情期间飙高虽然是现实,但在政治上,人们会不会责怪政府又是另一回事。

端:你提到这种比较、特别是跨国的比较,但美国大众的讨论当中,似乎不太习惯将美国和其他国家比较?

Baker:完全正确。我记得我有一次上节目,和一个保守派智库的人对谈,他提到法国的状况,我知道他讲的根本不对,轮到我回应时我也特别指出这点。结果进广告休息的时候,那位先生就走过来,用手拍了拍我手臂,对我说:“Dean你知道的,当你开始要帮法国辩护的时候,你就已经输了。”而确实是这样,人们并不在乎法国是怎样,其实那位先生应该也不在乎、也根本不知道,只是讲讲而已。

但这里我要强调两点:第一,这“应该”是我们讨论的方式。不单要是经济学家,任何想要实际了解情况的人,一定得和其他情况做比较,才能了解美国的情形到底是好是差。要评估美国的表现,就必须要看看法国、澳大利亚等其他地方的表现。

第二,就算不和其他国家比较,美国普遍讨论疫情后经济的方式依然有其他问题。回想疫情初期,当时还是特朗普执政,失业率大幅飙升,但那个时候大众并未普遍怪罪特朗普,都了解这是疫情带来的冲击,就像飓风会冲击人们的住房一样。但疫情并不是从2021年1月拜登上台那一刻就停止影响美国经济,人们讨论的方式却明显转变,开始就物价问题怪罪拜登政府。

薪资成长速度快过物价,且低薪族群受惠最多

端:所以即使暂时搁置国际比较的问题,从“绝对”的标准来看,美国经济的表现真的不错?从“一般人”的角度来看也是这样吗?

Baker:对的。没错,物价虽然上涨2成,但同一时间美国劳工的薪资成长也达到25%,薪资成长比物价成长快。这样的实质成长意味著,人们可以买的东西其实是变多而不是变少,生活品质应该是提升的。而从实际消费信心、销售数据来看,美国消费者自己买的东西也真的有成长,只是这些消费者却也同时普遍觉得整体经济很差。

人们也很习惯质疑:“那底层呢?”但底层的薪资成长幅度反而是最高的。在美国任何地方活动,你都不可能没看到一堆餐厅都在征服务生、洗碗工。就业机会成长导致底层服务业缺工,我们很少会看到像现在这样,餐厅居然要竞争才聘得到洗碗工,这也让底层的薪资得以成长。

人们之所以会不满,当然有心理因素:人们普遍认为薪资成长是我自己挣来的,但物价上涨是我被迫承受的。但人们会普遍对经济这么愤怒,不可能只用生活经验解释,毕竟跟疫情前相比,人们的消费是成长的,这还是跟媒体、跟大众论述中不断讲述“经济很糟”的叙事有关。

端:听来关于疫情冲击生活品质这件事,很多流行的说法都太过夸张了,那么,在这些说法中,有没有哪些是你觉得确实合理的呢?你又会怎么回应这些说法呢?

Baker:有两个说法特别值得回应。

一个说法是强调低收入的人消费选择的“弹性”比较小,所以受到物价冲击比较大。具体来说,如果你平常吃中高价位的玉米片,物价上涨时你可以为了省钱改吃低价位的玉米片,但如果你平常就已经是吃最便宜的玉米片,物价上涨时你也没办法借由改吃别家玉米片来缩减开销。

原则上这个说法是对的,但现实上,我们其实有资料可以看出不同收入组别面对的物价,而即使把这件事情考虑进去,低收入组别的薪资成长还是高过低收入组别面对的物价成长。

另一个说法则是强调食物价格跟房租的成长率高过其他商品,而这对中低收入者影响特别大。这个说法也是对的,但同样,关于食物,我们可以单纯只看食物价格上涨的幅度,整个“薪资上涨高于物价上涨”的说法依然成立,而且食物价格从2023年年初开始上涨幅度也已经恢复正常。

至于房租,确实很多家庭的财务受到高房租冲击。但也必须补充,美国有3分之2的人是住在自有房屋中,相当普遍,虽然中下阶层必须租房的比率比较高,但并不是所有中低薪资者都会受到房租上涨的冲击。另外,即使专就租屋族来说,多数租屋族的租赁契约并不会每年换约,人们也不会每年搬家,租金可能是三年前或几年前就已经协议好了;由于房租快速上涨主要是2020年到2022年的事,所以也不是所有人都在同一时间突然受到冲击。

关于房租,另外一件值得补充的事情是,房租上涨的一大主因是许多人改为在家工作,所以对住房的需求大幅提升,供给一时之间跟不上。对这些人来说,换房子、在家工作可能虽然需要缴交较高的租金,但也同时省下大笔的通勤费用和时间,会部分抵销房租上涨对个人财务的影响。当然,人们会质疑能在家工作的人主要都是中高收入者,会说服务生、工厂工人又不能在家工作,但疫情后在家工作的劳工增加了超过2千万人,这绝对不只是一小群菁英的事情而已。

危机后劳动市场高速复原,拜登表现胜过奥巴马、小布殊

端:那劳动市场呢?跟先前的经济衰退期相比,疫情后美国劳动市场的复苏状况究竟如何?有什么样的比较是你觉得特别重要的?

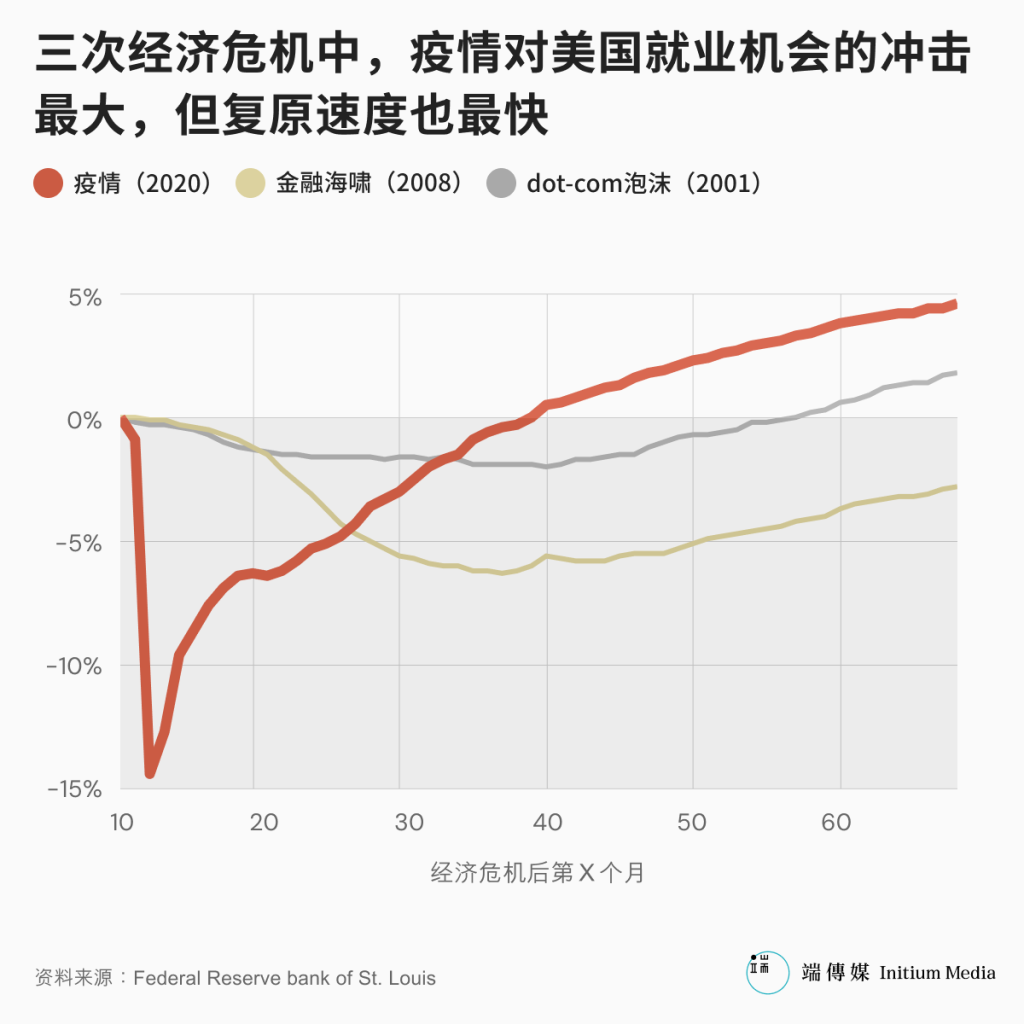

Baker:我会强调劳动市场恢复的速度,这是我认为最该被重视、但在大众讨论中却不被重视的面向。

疫情后美国劳动市场复苏的速度非常快,如果以“失业率降回4%左右”作为基准,将其称为充分就业,在拜登政府的纾困和投资法案推动下,美国在2021年年底就已经恢复充分就业,比所有专家的预期都还快,包含我也很讶异能这么快。

反观2001年的衰退后,是要到2005年时就业数字才回复到原先水准,小布殊第一任期的就业机会净成长几乎等于零。而在2008年金融海啸之后,美国就业市场是到2016年就业情况才恢复到海啸前,更要到2018年才充分就业。相对于先前的情况,拜登政府在这方面的成绩单是非常优异的。

端:每次提到低失业率,都会有人质疑:“失业率4%,跟另外96%有什么关系?”,认为失业率对一般劳工没有直接影响,你怎么回应这个看法?

Baker:这是彻底误解了劳动市场如何运作。

美国每一个月平均有5百万人转职,不论是被解聘还是自己想跳槽,如果乘以12,一年就是上看6千万人。这些人转职是否顺利,就和失业率高低很有关系,必须就业机会多、失业率低,公司才需要提供好的待遇争取劳工,他们才更有机会找到好的工作。

而疫情后转职人数来到历史新高,调查也显示,转职后人们对自己工作的满意度较高,毕竟人们之所以会转职,通常就是因为找到待遇更好、更适合自己的工作机会。对于数以千万的人来说,失业率高低是非常重要的事情。

端:但是,也还是会有不少人说劳动市场没有表面上那么好,可不可以请你回应一些你所听到的常见质疑呢?

Baker:我认为那些质疑确实没甚么理据。

一个常见的说法是新工作都给了移民,他们用的证据是晚近移民的就业率比较高。但这是理所当然的事情,毕竟很多移民就是因为有工作才有办法来的,就业率当然会比较高。

问题是,移民是否排挤掉本国出生劳工的工作机会?本国出生劳工的就业率一样创下新高,移民就业之所以大幅成长并不是因为他们抢走本国出生劳工的机会,而是因为美国婴儿潮世代已经进入退休年龄,所以需要许多移民填补他们留下的空缺──能让六十几岁的人退休总应该是好事了吧?

另一个常见的说法是新工作很多都是部分工时工作(part time),所以不算数。但是,从劳动问卷资料可以得知,超过85%的部分工时者都不是因为“找不到全职工作”才选择部分工时,而是自己本来就想要找部分工时工作,育儿是其中一个主要原因。

还有人质疑现在很多人都有两份、三份以上的工作,就是劳工入不敷出才需要这么多新工作,所以就业机会成长并不算数(按:原则上亲自由派的《华盛顿邮报》就有这样的报导)。但这根本是乱讲的,每个时候都会有些人身兼多职,现在身兼多职的劳工占全体比率约莫是近2、30年的平均上下,并不特别高,而且占全体劳工的比率极低(按:低于全体的0.3%)。

更重要的是,这个数值根本不代表什么,2001年的经济衰退和2008年的金融海啸之后,有两份以上工作的劳工人数都没有增加,这个指标根本和人们的收入、和劳动市场是否健康没有直接关系。

过去较常报喜不报忧的媒体,近期却执著于找出谁过得不好

端:那就你的观察,你认为大众讨论、特别是媒体搞错了什么?大家之所以会觉得经济很差,纯粹是疫情期间衰退叙事的延续吗,或者你有观察到其他因素?

Baker:我不知道媒体内部发生了什么事,但可以发现各家媒体普遍采用了一组框架,是要特别去找经济哪里不好、哪些人过得不好。我不知道这和我们这种经济学家有没关系,我和我的朋友们多年来都一直强调“经济表现好不代表人们过得更好”,不知道我们要不要负一部份的责任(苦笑)。

有人过得不好、值得关注是事实,但现在媒体对经济的讨论经常就只从这套框架出发。问题在于,美国人口高达3亿,就算经济发展对90%的人都很有帮助,剩下来的10%也高达3百万人,绝对能找到一些受苦的人当做报导焦点。这些人受苦是真的,但不断聚焦在这群人身上的结果,就会扭曲人们对经济的理解。

我可以给你非常多例子,就以《纽约时报》来说好了,今年7月又有一篇报导,从标题就说美国经济是“分裂”(divided)的,副标就强调顶端的人过得很好,但底层的人却没有受惠。在报导里,他们讲的人物故事主角是一位机场工人,说她五年来时薪只上涨1美金,根本追不上物价。问题在于,他们找到的这位工人是非常极端、非典型的案例。当然,一个时薪只有19美金的工人不论怎样都很辛苦,但这群人五年来平均薪资涨幅高达30%,换言之,疫情前时薪只有19美金的劳工,绝大多数在疫情后的购买力都有改善,家计是变好不是变差。

其实,这篇报导中他们自己就有加一句话,承认这是非典型的个案。我同意,媒体报导非典型的人物故事是很合理的事情,也有其价值,但整篇报导却说得这好像是普遍现象,就是很大的问题了。

同样以《纽约时报》为例,另一个例子是一篇专栏,主张劳动市场对年轻人很不友善,大学毕业生很难工作。但我知道资料显示大学毕业生的就业情形明明很好,于是我看了他文章的内容,发现他引述的是高盛的一份研究报告,但那份报告的研究对象是“就业后又失业的晚近大学毕业生”,发现他们“重新找到工作”所需的时间比几年前更长。这是一个很有意思的现象,然而大学毕业找到工作又快速失业的人很少,大约只占全体大学毕业生的4%左右而已,把这个说成整个劳动市场对大学毕业生不利是错误的。

我依然认为《纽约时报》是非常好的报纸,我还是他们的读者,但这些报导对经济描绘都很有问题。

端:这似乎跟讨论犯罪问题时的情况很像,即使犯罪率下降,但媒体依然会报导严重的犯罪案件,大众也习惯认为犯罪猖獗,你认为这两件事情是类似的吗?还是其实不太一样?

Baker:是类似的,但有一个重大差异。在我记忆中,媒体一直都是这样报导犯罪,打开晚间十点新闻一定都会有骇人听闻的谋杀案,我们也只能想办法让这种事情越少发生越好。

但经济问题不是这样,媒体并非一直都聚焦在负面案例之上,甚至过去很长一段时间还会偏向强调数据传达的正面消息,这是一个晚近的现象。举一个明显的例子,很长一段时间新闻报导都会一直强调股市成长强劲,但股市强劲就只跟股票投资人有关,股市跟整体经济成长虽然有关联,但相关性很微弱,不是一个能反映整体经济的指标。过去教科书上会说股市可以帮助创业,企业可以藉之筹措资金,但现在创业者通常仰赖的是创业投资,公司上市是为了变现获利,脸书就是成功后才上市,让祖克柏可以赚钱,但祖克柏建立脸书的资金并非来自脸书。

另一个例子是创业。过去很长一段时间,商业线的报导充斥著创业成功的故事,尤其90年代科技业兴起时更是如此。对比疫情之后,创业又再创高峰,而且创业者还有高比率是女性、是少数族裔,却完全没有办法得到先前那样的关注。

拜登无力说服大众看见政绩,同时乏有力援军

端:关于你所提到的经济成长,拜登政府的政策真的有贡献吗?还是只是凑巧而已,跟政策没什么关系?

Baker:从2023年起,《基础建设法案》、《通膨抑制法案》、《晶片法案》等非常明显的作用,就在于促成了许多工厂的兴建,进而刺激了营建相关的产业。包含在亚利桑那,英特尔和台积电都在建厂;在全美国许多地方,电动车、电池厂也陆续设立。我并不认为没了这些法案美国经济就会衰退,但这些法案的作用在于从2023年起支撑、维系了经济的成长。

端:依照你的观察,在政治圈和媒体圈,谈论近来强劲经济表现的声音为什么出不来?是没有人能把这件事讲好吗,还是虽然有但被淹没了?

Baker:在媒体上主要是被淹没了,举例来说,我的老朋友Paul Krugman(按:诺贝尔经济学奖得主,长期在《纽约时报》撰写专栏)就讲了很多,我刚才和你讲的话基本上都是他也会同意的;《华盛顿邮报》的记者、专栏作家Catherine Rampell也有在谈,她谈的比较保守一点,但也都有用不同方式指出近来经济表现的好消息,可是他们的声音都被主流说法给淹没了。

至于在政治上,我认识为拜登政府工作的经济学家,他们都很挫折,但拜登政府就是没办法建立这样的论述。贺锦丽竞选期间绝口不谈这些经济表现,我不认识贺锦丽团队内的人,但以我在华府工作超过四分之一世纪、也长期接受竞选团队咨询的经验,我打赌她的顾问、幕僚一定有劝阻她不可以谈经济成就,担心只要提了薪资成长其实超过物价涨幅、底层劳工薪资成长尤其快速、就业和创业情形都在历史高点,反而会显得她不知民间疾苦,人们反而不会严肃看待她的说法。

政治人物、特别是已经位居高位的政治人物通常都比较戒慎恐惧,一个叙事一旦成型之后,他们就不太敢挑战这样的叙事。这就和90年代讨论社会安全基金体系的状况很像,基金遭遇“危机”的叙事形成之后,所有幕僚、包含克林顿的幕僚都会跟政治人物说必须表达自己会“正视危机”,最多只能说“而我们有办法应对这项危机”。我那时候也写了很多文章,说虽然资金有缺口,但真的还不到危机的地步,但当时即使是支持社会安全体系的民主党政治人物也都担心不会被严肃看待,所以都认为自己必须出面说社会安全真的面临危机。

不过,我都开玩笑说,如果是特朗普当总统的话,面对一样的经济表现,他一定每天出来说这是史上最好的经济,所有共和党人也都会出来重复这个叙事。但现在共和党、福斯新闻打造了经济衰败的叙事,而民主党、较自由派的媒体虽然照理说应该有动机挑战,却依然选择不去挑战。

端:想跟你请教另一个相关的说法,先前有人评论,民主党在论述上的失败,一大主因是拜登推出政策初期,像Larry Summers这种民主党籍的财经人士也不断攻击这些政策不负责任,宣称会带来灾难性的后果,民主党没有人出面提出有力的辩护,才让这样的论述在右翼的圈子以外也能成形,你同意这样的说法吗?

Baker:这个说法满到位的。Larry Summers这样的人能见度非常高,2021年前后打开CNN,经济新闻可能有50%的机率是采访Summers或者引述Summers说的话。毕竟他是民主党人,是克林顿和奥巴马的重臣,而他的用词也很严厉,说拜登的计划是“史上最不负责任”等等。

同一时间,一般而言白宫应该是最好的舞台,总统应该要可以出来形塑大众的叙事。我不知道拜登的心智状态怎样──那场辩论对我、对很多人来说都带来很大的惊吓──但不论如何,就结果论,拜登就是无法成功挑战这样的叙事。那比如像舒默(Chuck Schumer;参议院民主党领导人)、裴洛西(Nancy Pelosi;前众议院议长)虽然常出现在新闻上,但向大众沟通从来不是他们的强项。

或者进步派的桑德斯,乃至年轻一辈像是Ro Khanna(民主党进步派众议员),他们又是往另一个方向去,强调当前经济下谁依然过得不好──我是喜欢Ro Khanna的,就像我说的,有时会觉得我们这种经济学家是不是也有责任,一直以来我们都呼吁要看到底层的情况。我完全同意美国劳工没有得到应得的报酬,但这件事情没办法用单一政策就解决,但近年来确实是有进步的。

几年的好消息当然无法抵销五十年来的种种坏消息,但我们应该讨论我们近年来做的哪些事情是有用的──怎么做到低失业,总统可以怎样支持工会、让集体协约的结果更好──可以如何以之为基础继续做下去。一直强调“还是做不好”,其实反而会带来反效果。

评论区 0