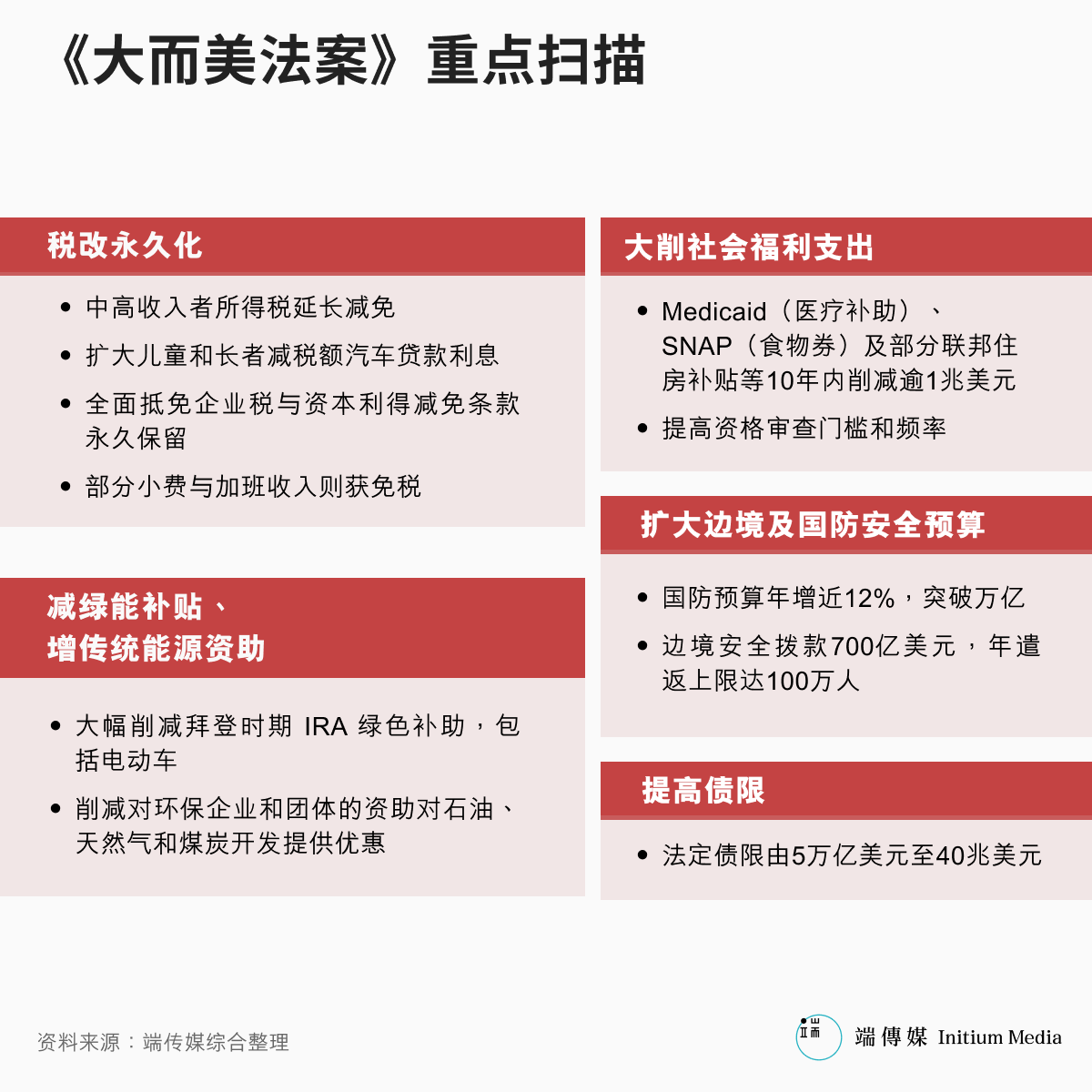

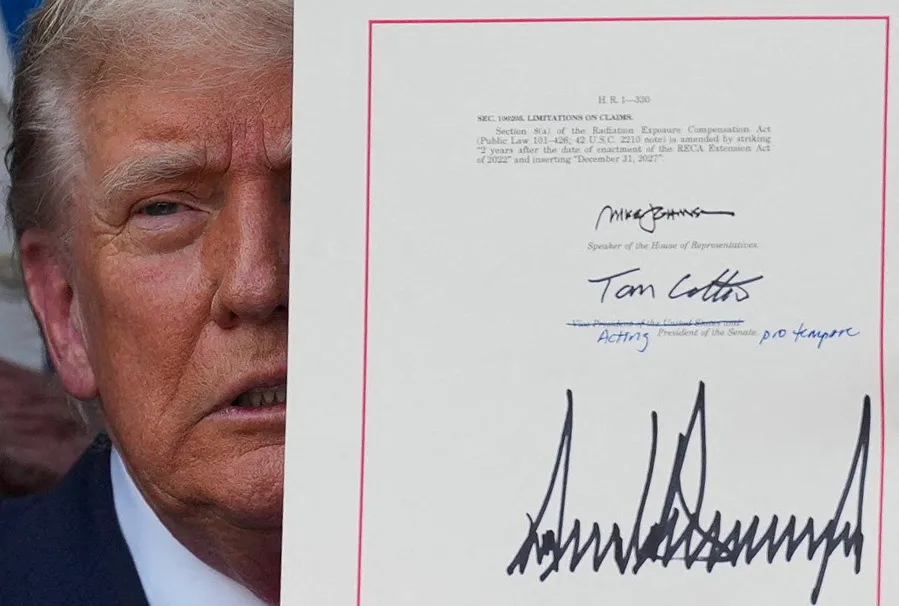

在7月4日美国国庆日当天,美国总统特朗普正式签署其任期内最具代表性的法案:《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA)。这份超过1000页、规模高达3.4兆美元的预算法案,以微弱差距通过国会,标志著特朗普将2017年“减税与就业法案”升级为“财政与制度全面重组”的新阶段。

法案引发巨大争议——支持者称其“提振经济强心针、强化美国优先”,反对者批评为“劫贫济富、赤字炸弹”。法案更成为马斯克与特朗普决裂的导火线。如今法案已成定局,美国社会与全球经济将如何迎接这场豪赌?

问题一:谁是赢家?谁是输家?

以资产架构而言,法案最大得益者是可获大幅减税的企业和富商等高资产人士,又贫困群体与中下阶层将失去社福资源。国会预算办公室(CBO)估算,该法案将导致美国最贫困家庭的收入下降近4%,而最富裕家庭的收入将增加超过2%

据美国国会预算办公室估计,未来10年内约1100万名人失去《联邦医疗补助计划》的医疗保险。另外,多间美国本地食物银行近日纷纷告急,而早前非营利组织“美国粮食库”的调查显示,有85%的食品银行表示,因应物价急升,人民对食物援助需求增加,惟捐款愈来愈少,经营愈趋困难。代表独立杂货商的全国杂货商协会(National Grocers Association)今年5月称,SNAP食品援助资金支持了约 38.8万个就业机会和超过200亿美元的工资,并为州和联邦带来了超过 45 亿美元的税收。换言之,一旦有关社福补助被削减,将有可能打击就业水平和地方经济损失,而州与地方政府恐需填补部分支出缺口,压缩其他医疗或教育预算。

至于产业方面,化石能源、半导体、国防承包商、航空和制造业为得益者,受尽庞大免税和预算红利。相反地,电动车、清洁能源、高等教育和医疗保障等行业将因为政府补助的萎缩,而面临重大调整。

问题二:会引爆“美债核弹”吗?会波及全球金融秩序吗?

不少分析指出,“大而美”法案只能短期提振经济,但长远而言,将令美国财政健康和美债恶化。国际货币基金组织(IMF)发言人Julie Kozack近日表示,《大而美法案》将导致美国政府负债增加,有违于IMF倡议美国政府削减财赤的目标。

国会预算办公室(CBO)预测,立法将令美国赤字在未来10年内增加3.4兆美元,而美债占GDP的比例到2035年将上升到118%,超过1946年占GDP的106%的历史最高水平。联邦预算问责委员会(CRFB)的估算更加负面,指若法案中各项减税与支出措施最终全数永久化,赤字在10年后将累计增加5.5兆美元,远高于目前预算,并使美债占GDP比重,再攀升至127%。

目前,联邦政府单计每年偿还债务利息已经超过了国防预算,相当于医疗保险(Medicare)开支,仅次于首位的社会保障(Social Security)。综合专家分析指,专家警告,当前美国债务利息支出已达 1990 年代以来最高水平,通胀风险上升,连带的借贷扩张会推高利率,使借款成本翻倍,新增债务将使未来十年利息成本的增加以兆美元计。

种种迹象将有可能令国际市场对美元信心进一步减弱。若市场对美债风险升高,长期利率将上行,连带影响新兴市场债务与汇率;联准会议息空间亦进一步受限制货币政策空间。美国信用评级近月已被国际信评机构穆迪(Moody's)从最高级别“AAA”调降至“AA1”,若信评机构下调美债等级,可能引发全球避险性资本大规模重组。

诺贝尔经济学奖得主克鲁曼(Paul Krugman)近日在个人网站撰文,形容法案用是“大而美负债炸弹”(Big Beautiful Debt Bomb),指出美国已面临严重预算赤字,政府未采取必要行动来减少赤字,反而还推出恶化赤字的法案。

问题三:对特朗普是福,还是祸?

外界普遍认为,法案不但凸显了特朗普对美国共和党的主导地位,及在巩固其个人政治权力、凝聚核心选民、稳定保守派财团与民粹联盟的一仗中,大获全胜。

不过,法案造成社会阶层的分化、财政失控的风险,被视为一场测试民意承受力与政治动员能力的豪赌。尤其是,法案审议期间,在共和党内一直存在分歧,而《皮尤研究中心》、Fox电视台和《华盛顿邮报》等多个民调都显示多数美国人反对此法案,担忧法案会让美国负债增加。外界正关注,若民意强烈反弹,会否对特朗普面临党内挑战?

另外,目前特朗普正因法案而面对来自曾经的第一盟友(First Buddy)、Tesla创办人马斯克的穷追猛打。马斯克除了多次公开抨击特朗普外,亦扬言组建新政党(America Party)撼动国会,试图拉拢中间选民,甚至挖走共和党和保守派要员,挑战特朗普的执政权力。

接下来要看什么?

“大而美法案”签署并正式成为法律只是起点,但接下来的几个月才是“政策落地的拉锯战”,包括规则细节上,将是制度设计与国会、州政府与法院三边博弈的过程,亦不排除面临民权团体对医疗和社福削减提出法律挑战。法案将成为 2026 中期选举的关键攻防议题另外,债市、信评与金融市场动向亦预料是市场焦点之一。

特朗普的大而美法案不仅是一场财政实验,更是一场政治压力测试。法案背后的制度重构与资源重分,将在未来几年内逐步显现,关键问题不在于它是否“成功”,而在于谁来承担代价。

评论区 0