在今年十月初的第61届金马奖入围公布会上,执委会执行长闻天祥在答记者问环节提到的第一部作品就是《漂亮朋友》,口吻略显夸张但赞誉充分:该片踩到了华语同志电影的地板和天花板,是顶天立地的作品,打破了过往同志电影俊男美女的传统,以一群中年男性主角呈现了高明的幽默感、开放的态度、精彩的节奏,是今年金马影展的“超级大黑马”。

回顾耿军过去的几部作品,《锤子镰刀都休息》与《轻松+愉快》为他打开了知名度,《东北虎》走入了商业市场,这些作品都突出了东北地缘特质,从荒诞的故事入手,用笨拙的犯罪作为表意手法。《漂亮朋友》的面貌从过往的风格中脱胎换骨,虽拍于东北,但探讨的内容走出了地理框架,达到了普世的维度。耿军的自我突破,带来了一部冲击了华语当代创作,且有潜力成为经典的电影作品。

《漂亮朋友》之前的东北往事

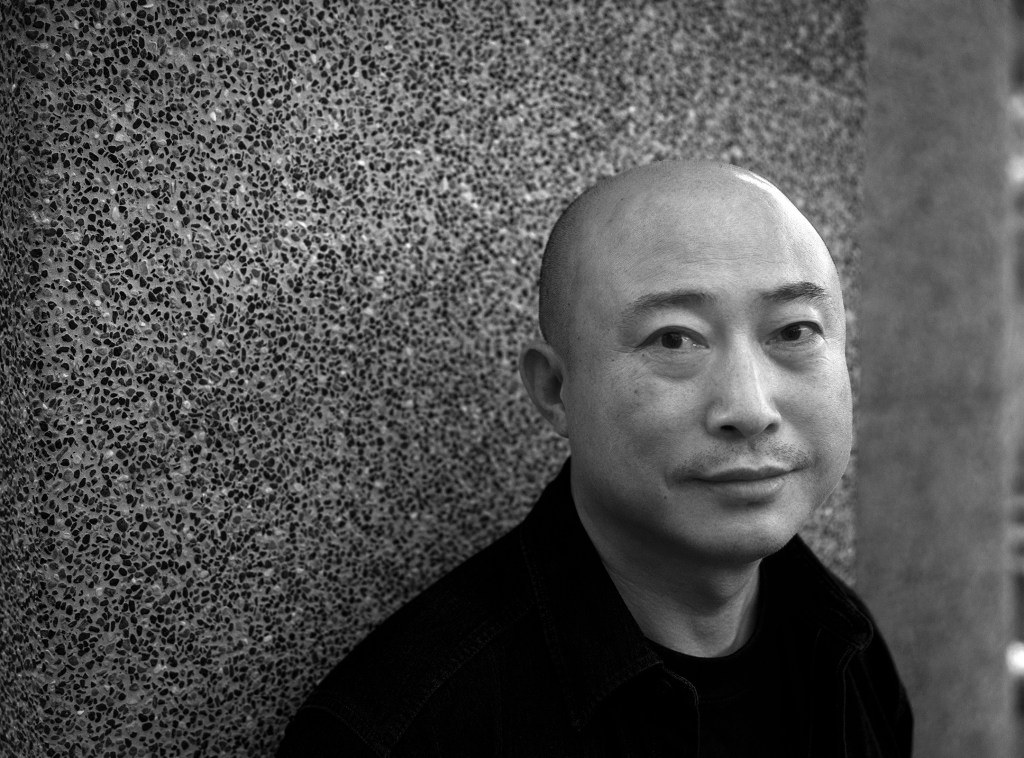

耿军1976年生于黑龙江省鹤岗市,父母靠卖鸡蛋供他和弟弟读书。鹤岗是一座煤矿工业城市,经济完全依赖矿厂。二十世纪末,中国民营企业与乡镇企业大幅扩张,经济市场化使过去偏重计划经济的国企失去了竞争力,政府开始推动国企转型,允许国企脱离计划经济模式并精简人事,从而引发了全国性的下岗潮,对东北这样依赖重工业的地区产生了致命影响。下岗潮前后十多年,全国下岗总人数超过三千万(另一说有五千万),其中东三省的下岗人数占四分之一。其他下岗影响严重的地区如北京、上海、广东和浙江,后因地理与政策优势重振了经济,而号称“共和国长子”的东北老工业基地,在下岗潮后一蹶不振,大量人口流失,驻留人口老龄化,经济持续萧条。鹤岗是诸多因此没落下去的东北工业城市之一。耿军记得,从前来市场上卖鸡蛋的都是工人,后来肉眼可见地变少了,每个人都在勒紧裤腰带过日子。

20岁,耿军离开鹤岗去了北京,正逢DV时代到来,这让很多创作者有机会以低成本的方式拍片。从那时起他开始探索创作,拍东北故事。在当时的大众传播语境中,“东北”的形象是生理好笑,赵本山参与的大部分影视剧作与春晚小品可视为代表。时间流逝,“东北”的另一重形象在文艺作品中逐渐流行,故事常以东北下岗潮为叙事背景,讲犯罪故事,但背后总有隐情,突出一种阴郁萧索的气氛,用人物无可奈何的宿命来讲述时代,《漫长的季节》与《平原上的火焰》属于此类。2014年在柏林擒得金熊奖的《白日烟火》同属此类作品,巧的是,耿军的犯罪喜剧《锤子镰刀都休息》在同一年拿下了51届金马奖最佳创作短片。

回看耿军过往的多数作品,从剧情的角度算是后者,但同时他也没有放弃喜剧风格。也可以说,他混合了东北的两种流行印象:既有压抑,又能娱乐。这令他在一众东北文艺作品创作者中成了另类。事实上,耿军的一些选择可以体现他想摆脱人们对“东北”的既定印象,比如他并不喜欢大众印象中的“东北口音”。东三省的口音其实各有微妙区别,黑龙江和普通话最接近,吉林东北味多一些,辽宁的口音最重(如赵本山)。常有来试戏的演员会极大程度地夸张口音,“一上来就‘哎呀妈呀’、‘干哈?’、‘你瞅啥?’、‘瞅你咋的?’,这个不用你说啊,大家都会。反而是黑龙江这种,能听出来是东北话但是又特别接近普通话的,是最难的。”

20年的创作经历让耿军总结了很多有用的工作经验。关于演员,他的选角信条是:“音乐不好戏肯定演不好”。挑演员的时候,他经常让演员K歌,他来观察:唱不准的是节奏感不好,表演能力最差;能唱准就是节奏感、旋律感、表达能力及格;要是能唱准、能蹦跳、有感染力,还能根据现场即兴改词,等于有创作力,这是最好的演员。

从耿军的固定班底不难看出,他音乐审美好,音乐选角理念的运用也很到位。经常参演他作品的袁利国打架子鼓,副导演张迅会弹贝斯,时有东北二人转表演者来客串,和二手玫瑰乐队主唱梁龙的长期合作广受好评。从2002年拍摄短片,到2023年的《漂亮朋友》,这些音乐性不错的演员都已经跟他一起跨越了20年。“留下的这些全是精华。”耿军骄傲地说。

这些精华在最初都是素人。张志勇是耿军的发小,眼睛和手指的残疾是小时候玩炸药所致,他另有本职工作,现在还在上班;徐刚是耿军20多岁时认识的,之前在中学做体育老师;薛宝鹤和耿军认识最晚,过去在电视台工作。和耿军多年的合作,让他们积攒了名气和经验,能接到越来越多的电影工作、被邀请参加更多交流活动。张志勇在今年另一部提名金马的电影,钟孟宏导演的《余烬》也有演出。

如果看过耿军的过往作品,会发现《漂亮朋友》中的配角也很眼熟,比如扮演张志勇妻子的王旭旭和耿军已经有多次合作,后者认为她“越演越有气场”。以及在《轻松+愉快》本色出演基督徒的“小二”顾本彬,他是耿军的亲戚,身有残疾,年少时在教会读《圣经》学会了识字,爱唱圣经歌曲,总是在耿军的作品里演温暖善良的角色。2023年,顾本彬因意外身故,终年34岁,《漂亮朋友》保留了他在银幕上的最后的影像。

以拥抱去反抗:爱情与选择

《漂亮朋友》在耿军的众多创作中是突出而奇特的。一方面,能看出它保留了耿军“东北冬季喜剧”的风格。耿军自述喜剧是他的趣味,过往的作品都是喜剧类型;冬天是故乡的印记,耿军去北京闯荡后,再回家都是过年期间,“我特别自然地爱冬天。冬天好看,特别寒冷,人穿得特别厚。走在街上,大家说的话也不会特别多,就有一种特别微妙的、有意思的感觉。寒冷更自然地带来人的渴望,需要温暖,想要聚在暖和的地方聊聊天。”

另一方面,《漂亮朋友》没有过往作品的阴暗、窘迫、荒诞,而是让爱情的光芒照亮了一切,底色柔和温暖。全片大部分采用黑白摄影,生动的光影明暗对比对应人物的情感纠葛,流动的热烈情感消融了冬季环境的凛冽。耿军对《漂亮朋友》的总结是,这是他创作谱系里的一个新的挑战。

创作《漂亮朋友》的动机,萌生于Covid-19疫情的开端。那时耿军的前作《东北虎》刚送国家电影局审查,第一波约有20条的修改意见在2020年春节期间反馈给他,一时间无人想出修改的办法,加上疫情,《东北虎》的修改推进便搁置了。

在耿军的记忆里,2020年的春天是大家最恐慌的时候,人们不了解新冠病毒,小区单元门不能出,夜里还有宵禁。被迫与人保持距离、被迫孤身、经历生离死别,令他迫切地怀念能与人亲近的时候。他提到了三件发生在疫情最初几个月里的事。

第一件是三月的某天,黑龙江寒意未消,他独自出门散步,严实地戴着口罩。一开始大街上空无一人,不一会就遥远地看到对面有人走了过来。“在距离几十米的时候,(我)屏住呼吸,错开最大的距离,”耿军双手在空气中划着互相远离的弧,“我估计那个人可能也会屏住呼吸,之后擦肩而过。因为我们那时候很恐慌,谁都怀疑谁身上携带着病毒。连续很长时间晚上散步都是这样的情况。”

“我那个时候就有一个愿望,我要写一个人跟人之间互相拥抱的电影,”说到这里耿军哽咽了,他平复了好一会儿才继续说:“人和人之间互相高看的电影。拥抱、亲近的电影。”

第二件发生在农历二月二,当地在这天的传统是吃猪头肉。小区不让出门,薛宝鹤开车上街买到了猪头肉,随后来到耿军家,让他出门到小区栅栏边。隔着栅栏,两个人都戴着口罩,薛宝鹤把猪头肉递给耿军。耿军当时想,这样的日子什么时候是个头。

最后一件发生在清明,徐刚的父亲去世。那时春天来了,人们终于有机会去户外荒野的地方走动,当地风俗是儿女不抬棺材,殡仪馆的人、耿军和另一个好朋友赶到徐刚家里帮忙从楼上抬尸。

“我那个时候就想,哎呀……”耿军一声叹息,眼眶发红,他又沉默了好一阵去平复情绪。“他父母都是搞二人转的,他父亲是剧场拉弦儿的,在我的电影《青年》都演过角色。我在往楼下抬尸体的时候,心里边就在想:‘我的一个演员去世了,他演过我的《青年》。’”

“这些因素结合起来,我想拍一个人跟人之间亲近的电影。重新建立连接,互相高看一眼,别谁瞧不起谁。爱情是互相高看一眼的一个前提。”他重新讲了一遍拍《漂亮朋友》的出发点,语气坚定。

“拥抱”与“亲密”不是片中唯一的反抗区隔的形式,也有拒绝和离开。预告片中有一个桥段,陈宣宇一脸不耐烦地说:“请你配合一下。”袁利国轻蔑地嘲讽:“配合?‘配合’这个词真他妈恶心。”这很容易令人联想在疫情期间,人们身不由己、被要求“配合”的诸多场景。耿军表示,写这句台词的时候并没有瞄准某个喻体,因为被要求“配合”是随时随地的,疫情期间的无非是加强版。

“‘配合’是一种权力,表面上是‘请你配合’,看上去很礼貌,其实你就必须服从他,一点空间都没有,是‘请你配合他使用他自己的权力’”,耿军说。“‘配合’在我的生活里给我带来不适,给我带来想要反抗的感觉,我写剧本的时候感觉一下子就来了。但放到了2024年,如果跟疫情期间我们那些遭遇连起来的话,虚线可以划过来,但不是直接联系。”

直白的爱欲:展现更大的情感世界

最开始创作时,耿军有想过,张志勇、徐刚和薛宝鹤都四十多岁,或许在他的创作谱系中过了谈恋爱的年纪,但他回溯过往的经历,想到了一个微妙角度。他有一位多年前的故交,化名曲先生,是当地本事极大的生意人,非常富裕又好客。他在三十多岁经历了一场失败的婚姻,此后只和自己的兄弟在一起吃饭聊天、喝酒打牌,不再有异性往来。他有一个社交习惯,跟兄弟在一起喜欢把手放人腿上,或者搂抱一下。他身边的人基本上习惯了这些,也不会觉得有哪里不对。“他说话,稍微地,就比其他人要温柔。”耿军形容,没有给曲先生下其他定论。

其后的一天,有一个自由搏击运动员男孩来参加他们的局。曲先生打心里喜欢这长相标致、身材也好的男孩,把手放在对方腿上,男孩讲,大哥别这样。曲先生手拿开,酒喝着喝着,手又搭在对方肩膀上,男孩再讲,大哥别这样。曲先生摸摸他的脸,笑言,你看你咋这样?如此几个来回,男孩动手打了曲先生,瞎了他一只眼睛。后来,曲先生离开鹤岗去了珠海,和故友们都断了联络。

《漂亮朋友》的第一稿剧本,写的是曲先生的故事。耿军在演员群里发剧本,大家都回复“收到”,他想等大家过几日读完剧本,谁会第一个给他反馈。过了三天,没有;过了一周,没有;过了半个月,还是没有。

“北京话骂人叫‘丫’,我就骂他们‘丫’雀无声,”耿军笑了。“我说剧本不好吗?没有声音。我说我都按着你们名字写的,你们对这些人物有理解吗?也没有人表态。”

大家陷入沉默,耿军就以“借点素材”的名义,让演员们写他们认识的,或者听说的同志故事,意在打开认知,形成真正的讨论。徐刚、张志勇、薛宝鹤、张迅都提供了他们认识或间接认识的,在单位里、学校里、周围人群里的同志故事,有的人写的很笼统,有的人写出了很多细节,甚至有对白和穿戴——每个人都知道得很多,这让耿军非常惊讶。也许是东北的性别语境足够特殊,东北男人虽也尊崇阳刚文化,但因为东北女人普遍强势霸道,会“收拾男的”,所以性别权利相对平衡,重男轻女的程度也较轻,让大家更容易注意到同志群体的存在。耿军认为,如果是对情感价值认可程度比较高的直男,会对同性恋群体接受度更高,也更友善。

但围绕曲先生半生命运的故事最终被耿军推翻了,他写着写着,觉得太具体了,“可能有点对不住他”。他关联起自己在2010年和赵亮(纪录片《悲兮魔兽》导演)拍中国大城市中的HIV感染者纪录片,患者群体中的同性恋者分享过许多爱情故事,他把听过的情节编排了起来,在2022年剧本定稿,又在2023年初花了三周和演员与文学策划围读排练,去校正剧本里不太准确的东西,形成了现在的《漂亮朋友》。它包含了更丰富的性别、情感、社会议题:男同志、女同志、形婚、同妻、个人性癖。这些议题的出现,是因为耿军想要丰富电影所呈现的环境,不要只有男性,也要包含女性。陈宣宇和王倾在片中饰演了一对与男同志形婚求子的女同志伴侣,和徐刚与张志勇的爱情线几乎完全没有交叉,但在结构上是一种对仗,同样幽默,还有一种奇妙的跳脱感。尽管在形婚情节中,她们为了自我保护而表现出了强势的姿态,给其他角色带来了压迫感,但耿军的出发点是,她们足够真诚,将交易都摆在明处,这就给了对手最大的尊重。

《漂亮朋友》的情感关系之复杂大大丰满了角色,他们有过不体面和无能为力的时刻,但当他们忠于自己情感并积极做出选择时,也能握住改变人生际遇的钥匙。不少观众在社交网络上对“吃香蕉”一场戏津津乐道,张志勇的角色在gay吧被刁难,不堪游戏规则制定者对参与者的羞辱和压迫,选择退出,而他的选择也带动了徐刚,爱情在此处萌发。耿军让角色彻底暴露恶趣味,本有强烈羞辱性质的情节变成了讽刺喜剧,是全片笑点最密集的段落。

“大家看到这场戏都非常兴奋,说‘导演太他妈坏了’,排练的时候也这么说。”耿军大笑,但他拆解其中的权力问题,语气立刻严肃起来,“游戏规则让你不适的时候,你就直接来反抗,我觉得这个才是一个拥有自由的人的正常的反应。有时候我们说‘入乡随俗’,进到什么游戏规则里面就盲目跟从了,我希望张志勇不是这样的人。”

《漂亮朋友》令人印象深刻的还有情欲戏,最大的尺度是全裸。没有这些戏,恐怕人们也不会意识到,耿军所打破的“俊男美女”传统,已多年未让银幕有机会呈现真实的、不美观的、日常生活中最常见的男性,和他们真实的身体。如果要呈实,“漂亮”并不见得是“朋友”们的首要追求。

对演员来说,这群在东北语境中的“哥们儿”,面对一个情绪幽微、尺度巨大、距他们真实情感生活较远的男同性恋题材,也面临了前所未有的表演极限。在排练期间,剧组摄影、演员和文学策划已经细化了全片每一场戏的长短、表演和技术要求,情欲戏也讲到非常具体再去执行。耿军回忆起饼作坊里拍徐刚和张志勇的床戏的那天,对很多细节都印象深刻。

“摄影与演员反复确认机位,演员穿着衣服在排练厅里走位置。方案固定下来,余下来的发挥空间就给了演员。其实我能感到大家都很紧张。我的场记跟我合作了三、四个电影了,我看他好像比我还紧张,我说‘你一场记你怎么会紧张?’”说完他笑了一下,这是一句典型的东北调侃,“大家非常肃穆的在那儿等待,布光、机位,演员也不在现场,在各自哪块儿(哪里)听着音乐或者喝着啤酒,就自己准备着。”

等一切都准备好,演员上来,两个小时就拍完了片中最大尺度的情欲戏,顺利程度超乎所有人意料。在场看到演员毫无保留、全情投入表演的耿军受到了极大的震撼,还有工作人员在片场落泪了。

“他们演得可真好。”耿军很感慨,“演员的能力比想象的还要大。只要给了演员方向,他们在这个方向里就不会迷失,会找到他们该做的最对的事。”

另有一场在桑拿浴室中的戏,一方向另一方求欢失败,同样也要求演员全裸。那场戏的情绪张力很强,角色的行动和画面呈现也极其有可能触发观众的不适和抗拒。耿军认为,如果观众可以把情感投入到经受着强烈的压迫感的被求欢的角色时,那就是这场戏做对了,“角色的挣扎应该是大家的挣扎”。而那个从未停止求欢脚步的角色,“他的底色就是每一次都是失败的,但每次失败都觉得自己没有失败。”

“隐藏是后退,表露是向前”

以《漂亮朋友》包含的议题与尺度,大陆不会允许它公映。耿军前作《东北虎》曾经受过漫长的审查和多次修改意见,每次等待反馈的过程都漫长而焦灼,还不知道是谁在提修改意见、对方懂不懂电影。到了《漂亮朋友》,保护原本的创作就成为了一种坚持,能否公映并不曾被耿军纳入他的计划或考量。

“一个好的创作环境不应该是这样的,(有任何结果)到后来都是创作者来承担,投资者也会觉得他在承担。”耿军觉得坚持在此刻变得更加重要,“要是我们都退缩的话,这个没有止境。我不把困难前置,我先按照我的目前的自由度推进,我要做的就是这个。其实创作而已,很小的事,我每次开会的时候都说,拍电影最重要的事是安全,人身安全是第一位的,接下来再搞创作。我没有办法前置(其他困难),(否则)我们都不用在马路上行走了,会有交通事故的。”

不去考虑类型、拍摄手法和地缘,《漂亮朋友》的本质是一个纯粹的爱情故事,片中角色们相互凝视、亲吻、拥抱,在爱情中呈现了一种舒适的纯真。片中gay吧门口,有一张牌子写着“LOVE IS LOVE”,这句著名的平权标语在大陆必然会触发审查敏感,但这句话的内核简单朴素,几乎是一句大白话。说到此,耿军提起了近期他在另一个城市看了杨德昌电影展。

“在碟片时代我并不喜欢杨德昌,我觉得他想说的东西就全都让角色特别直白地说出来了。20年之后,我开始喜欢他了,这个年代没有人再直白地说什么了。隐喻也不是一种美德,文学角度来说它是一个修辞,但如果能明说出来我觉得挺好。‘明说’和‘隐喻’都被消解掉了之后,反而20多年前的直说的东西,我觉得特别珍贵。我想拍更加直说的东西。”

纵观今年入围金马奖的作品,出身中国大陆的创作者们都在努力伸向表达的极限,耿军认为时代里总会有冒险者。当环境不友善、生活残酷,人们为了避免过多失望,会逐渐抛弃希望。与此同方向的趋势是年轻世代有越来越多的人对情感灰心,不去追求坚固的连结,这可被理解为人们对爱情愈加灰心。然而《漂亮朋友》依然在歌颂爱情,鼓励主动和选择。耿军对爱情的力量非常有信心,试图通过它传递希望,安慰观众。

“我是想大家看完这个电影能拥抱。我们生活里,面积最大的是亲情,爱情的面积没有亲情大,但是爱情要排在亲情前面,在爱情里经历变幻、组合、一段时间的生活,然后才能转化为亲情。我觉得亲情如果是一种依靠的话,爱情就是产生这个依靠的。”

可当“爱情”在不友好的环境下变成了一种可望而不可及的追求,甚至无法被证实存在,个体要如何给自己更多鼓舞和动力,去多相信、多希望一点?通过角色,耿军也给出了解法:每一个人都在表明自己的态度。

“其实就是要放下芥蒂瘾,放下戒备之心,能让自己表露出来,而不是隐藏起来,”他说,“隐藏是后退,表露是向前。我觉得还是要要表露、要主动。为什么我说要互相高看一眼?是只有发现才能互相高看,都隐藏起来,就没有发现,也就没有找到爱情的机会。”

评论区 0