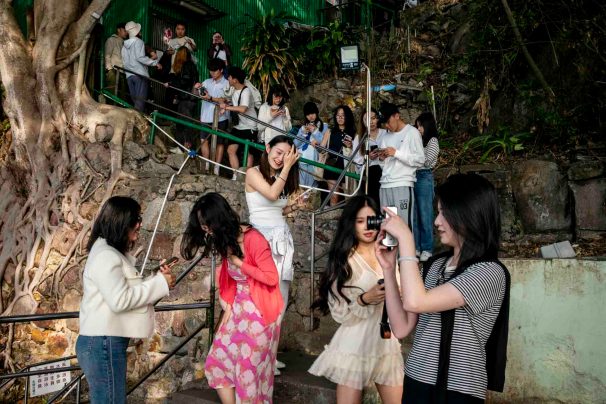

平日上午,由香港西贡万宜水库东坝、到破边洲观景台的官方行山径上,一群工人在猛烈的太阳中,等待直升机运送材料:“准备做栏杆啊。”附近山崖边,不少游人正兴高采烈地拍照;另一面山丘有连串金沙在闪耀——络绎不绝的游人正在穿越小路,身上有什么在反射著阳光。

近年,这段路以路况危险,偏偏无数游人贪快抄捷径、险象环生闻名。记者与华嘉昌(华生)前往考察,走著走著,本已窄至几乎仅容一人的路变成了倾斜的石块,人需扶著旁边石块,脚踏在斜面上,小心维持着身体的平衡方可通过。到近“出入口”时,我们却冷不防被对头刚跳过防波堤的人撞了撞。“被他撞下去该怪谁?”华生是生态保育工作者,兼任行山领队、远足杂志《风火山林》总编辑,他事后说起时仍不禁动气。

“站在悬崖边,脚下是湛蓝海浪拍打礁石,震撼感拉满”——小红书有帖文这样介绍破边洲。破边洲拥有罕见的六角形海蚀柱,图案被印在中银香港发行的500元纸钞上。观景台建成后,加上小红书追捧,这里成为大陆游客的打卡热点,“东坝逼爆”的乱象频频上报。除了东坝,麦理浩径二段等各处郊野亦在小红书效应下迎来人潮,以及垃圾。

华生指问题不是第一天发生,十年前已有指大东山被玩烂、旺过旺角,廿年前更有民调指逾70%市民认为主流的生态旅游方式对生态构成压力。“过了20年,政府做了什么去应对呢?”华生说:“过去几年是讨论用郊野公园(边陲)来建屋。”

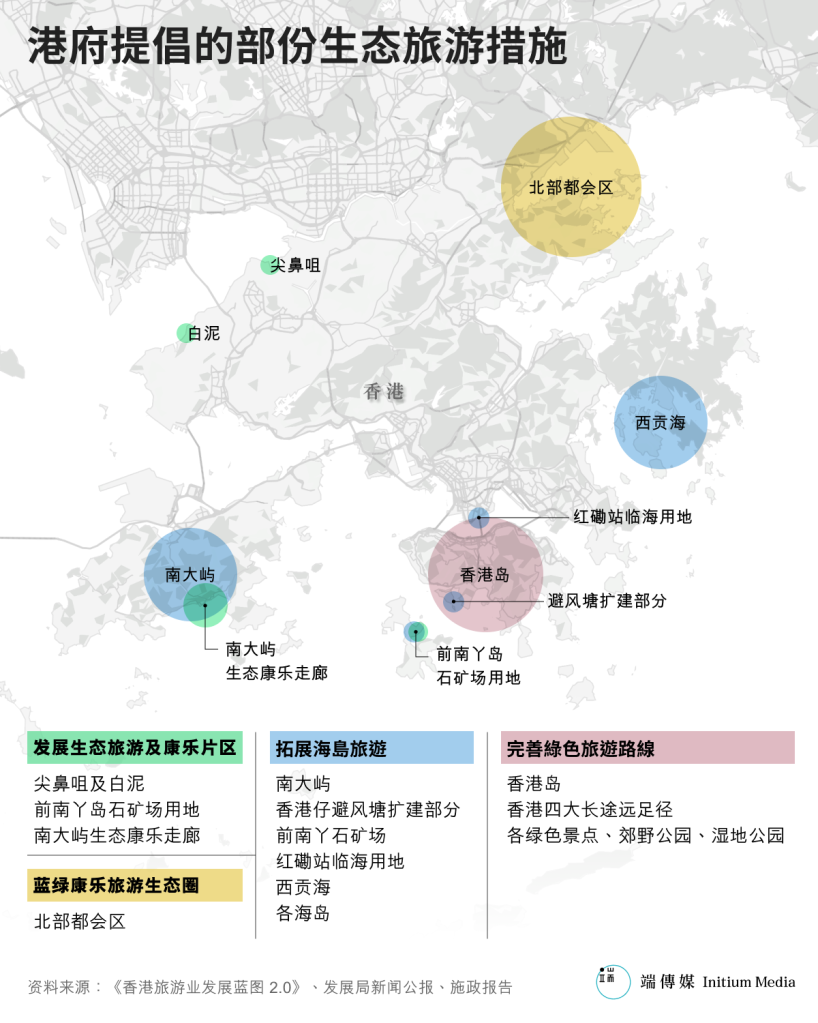

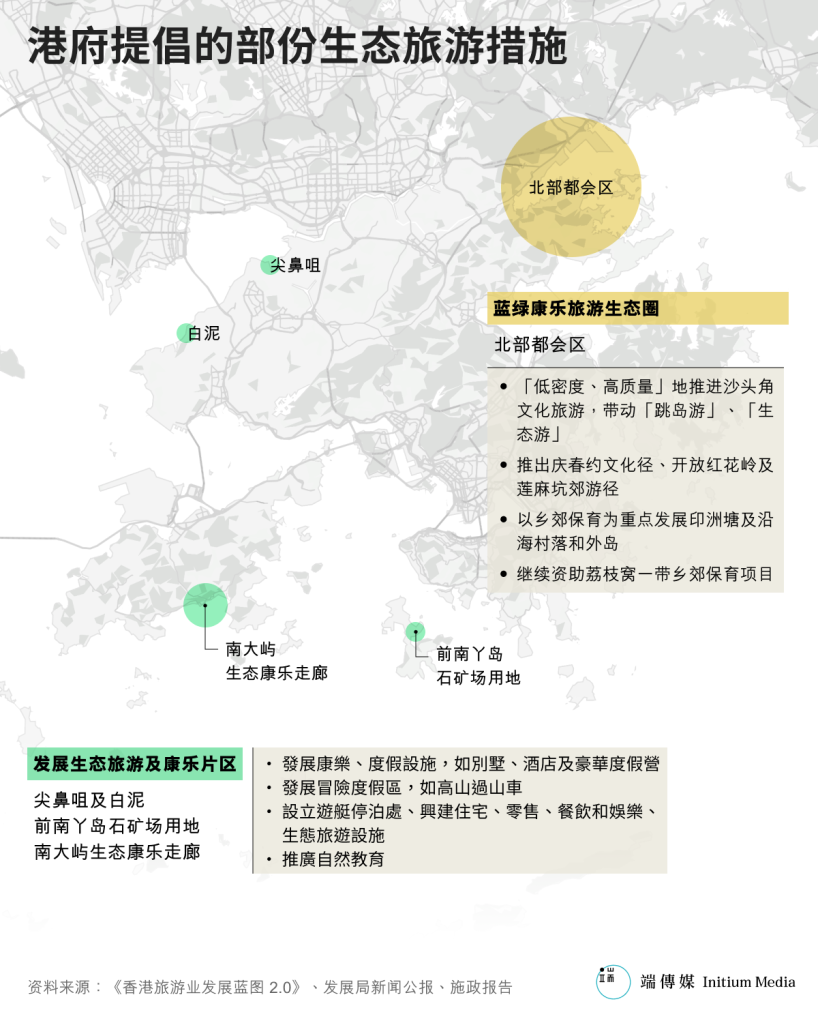

去年12月,香港政府公布《香港旅游业发展蓝图 2.0》(下称《蓝图2.0》),“生态+旅游”成为四大方向之一,郊野将迎来更多的人流。其后政府再宣布将采用鼓励发展商或财团参与的“片区开发”模式打造3个生态旅游及康乐区,关注团体恐计划变成地产主导,同时忧虑在缺少清晰的生态旅游愿景、框架方针下,将令生态受损。

自然生态是一个城市吸引外来旅客的珍贵资源,前天文台台长、荔枝窝复村推动者之一林超英说:“打烂个海,打烂个山,就什么都没有。”当香港的市区景点也常被指沦陷,生态又比人类更脆弱,在关注环境的工作者眼中,生态旅游需要更多的前期环境研究和规划,而以此吸引旅客、振兴经济,也可能要改变揾快钱、揾大钱的心态。

端传媒访问了资深行山人士、研究者、关注旅游且深耕台湾的人类学家、推动荔枝窝复村者,以及在当地带领生态体验的新村民,一同探问:可持续的生态旅游,究竟可以是什么模样?

“生态旅游没有政策框架,就容易走样”

在破边洲,四处可见游人越过警告牌到崖边打卡,山径上更不时见到被遗下的胶樽、香烟、丝带。今年3月底,东坝高峰时录得4300人次,候车离开人龙估计逾500人,晚上9时多小巴才能载走所有游人。人多车多的情况也常致挤塞,政府曾拟实施假日的士禁令,后来暂缓。

在东坝堤岸尽处,前面是围起铁丝网的水务署设施,旁边则是防坡堤。有游人冒险爬上防波堤,有人选择挨着水务署铁丝网往下走再往上爬,抓著绳索跨步,再捉住烫手的铁管转过身去。

华生说,水务处未加上密网前,曾有朋友见过有游客穿毛毛拖鞋爬铁丝网。他指以往来这边的多是行山老手,有走崎岖山路的准备,“不是用大众旅游的心态来。”4年前兴建观景台消息一出,行山界已担心会增加管理难度及加速风化,也有安全风险,“你将一班没经验的人带了上来。”

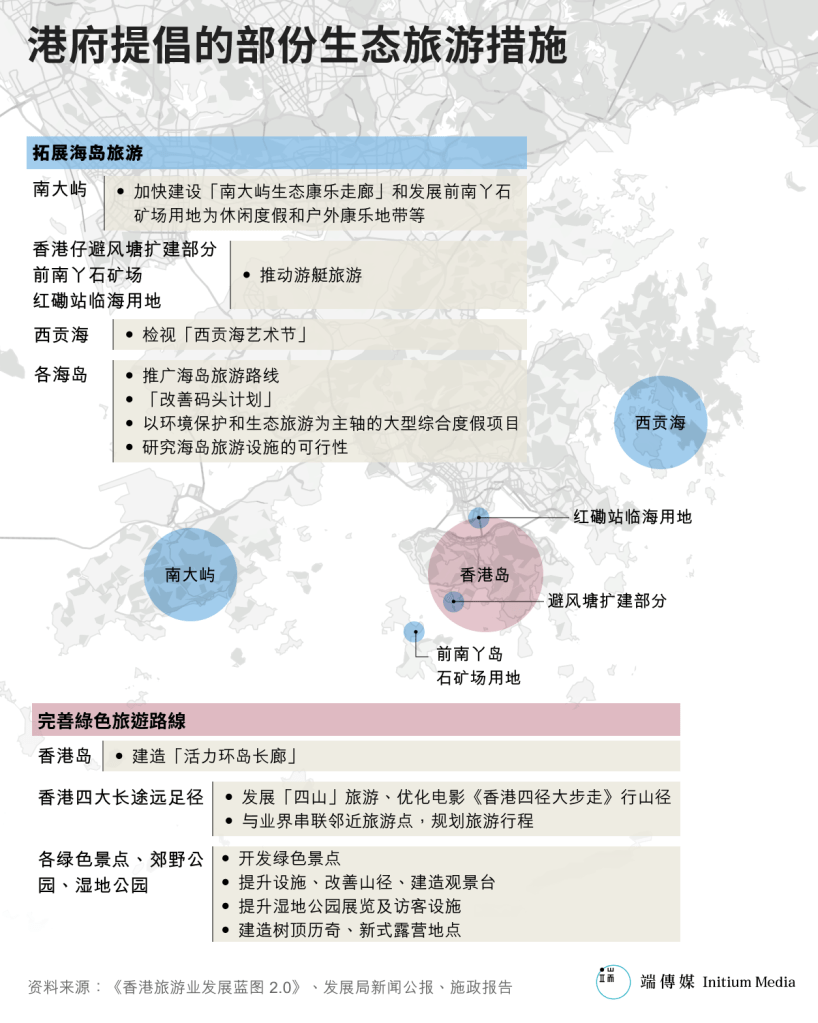

改变将不只在东坝,去年12月,政府公布《蓝图 2.0》点明“既要绿水青山,也要金山银山”,措施包括推广特色郊外和海岛旅游路线、鼓励业界开发深度游行程;提升洗手间及码头等设施,增加通达性;推动大型综合度假项目、游艇旅游;又指要加快建设“南大屿生态康乐走廊”、提供休闲康乐设施;检视“西贡海艺术节”模式等。今年施政报告又提出将落实“四山”旅游——优化及推广电影《香港四径大步走》附近一带的行山径。

对于种种发展,华生担心政府未有思考到承载量。“人太多时体验真的可以很差,他们(旅客)可能真的不想再来。”他质疑现时科技愈趋进步,但政府公布的郊野公园人流却不像从前有每一区每个月的数字,“那我怎么知道哪里已经太多人,或哪区人流上升得特别多呢?”

他提到若资料透明度低,民间无法集思广益,政府就少了意见参考。他又指如果有警示,业界和游人也能自己分流;同时交通班次也要限制。文化体育及旅游局局长罗淑佩在立法会面对提问时,亦曾提到不能无限量在郊野公园增加交通服务,长远会推广其他行山路线,期望分散人流。

十一国庆,渔农自然护理署甚至以网站显示东坝实时人流,高峰时期的上午11至12时有约500-999人,属繁忙级别。

本土研究社成员陈剑青则认为要解决问题非做景点分流即可,而是要将思维模式转向“减法规划”:“不需要再扩阔条路,或者再增多一些基建去配合人涌进去。”他指政府原拟在东坝实行假日的士禁令,似也有意试行“去减”之法,提议多做交通、社区、生态的承载力研究。

绿色和平城市发展项目主任夏淳权指,联合国有清晰的生态旅游定义及原则,港府对这方面却相对模糊。加上当政策混合不同旅游模式如大众康乐旅游时,他担心定位有分歧,例如本来想吸引爱观鸟的人,来到却因人潮而见不到鸟踪,可能会失望;同时相关建设也或致生态受损。他认为需要有整体愿景框架、方针,令各部门互相协调,“现在很容易变成头痛医头,各有各做。”

现时《蓝图2.0》中,有“配合区内环境”、“自然保育和可持续发展原则”等字眼,但发展局就南大屿生态康乐走廊邀请市场提交意向书时,却拟增设优质度假住宿和刺激动感度假区,提供斜坡滑车、高山过山车等,并兴建码头。夏淳权忧虑会破坏长沙原有环境及特色,其所拥有的全港最长沙滩届时也将被码头一分为二。

蓝图以外,发展局还推出3个生态旅游片区,当中不少发展位处海岸保护区及绿化地带,其建设方向则令人忧虑变成地产主导,有违生态旅游本意——发展局就北部都会区的“尖白流”片区(尖鼻咀、白泥、流浮山)邀市场提交发展意向书时,列明可发展“品牌高级度假村/酒店”、“零售商场/特卖场”及“会议、奖励旅游及展览活动场地”等,私人住宅更占整体楼面面积六成。

发展局曾回应会做环境影响评估,建议兴建的设施与周边环境相符,建私人住宅是为了支援区内零售、餐饮等设施营运,但被质疑保护区应以减少人类活动为首要目的,相关设施却变相吸引人流;且其中部份范围过往曾3次申请建屋被城规会拒绝,证明该地段不宜建屋。

陈剑青说:“为什么要去讲生态旅游的政策框架,就是因为没有的话,很容易加进不同的东西,就走了样。”

他又指在缺少有效保护政策下,发展风声一出,一些郊野已开始被不法者破坏,如南大屿与“尖白流”共出现37宗非法填土或改作违规营地等个案,22.41公顷郊野公园、海岸保护区及自然保育区等范围受到破坏。

这种“先破坏后发展”已持续多年,“你都还没去到发展生态旅游,但是生态已经在消失中。”

过度旅游 v.s 道德消费

几年前从香港移居台湾,穿梭于山林、部落、盐场和渔塘的人类学家郑肇祺,目前在国立台东大学文化资源与休闲产业学系任教。他见过当地各种丰富的生态人文资源,但对于是否要推动旅游,他一直很谨慎,“当没想过相关机制,纯粹是‘哇好漂亮啊,快点来吧’,个社区就玩完,大家开始吵架。”

“过度旅游(overtourism)”在2018年入选了《牛津英语词典》的年度词汇,意指旅客涌入对当地居民、环境、旅游经验等产生负面影响,其中也包括声浪、居民生活被凝视等问题,荔枝窝甚至曾有村民家被擅闯参观。

郑肇祺说,过度旅游是全球都在发生的问题。今年6月,南欧多地爆发示威,其中巴塞隆纳更有居民举起水枪喷中游客、用胶带封住酒店等,抗议日常交通、住屋等受到影响。在旅游业已成重要经济支柱下,当地政府坦言平衡是难题。郑肇祺说:“就算是帛琉这些国际潜水胜地,也在面对同样问题。”

2017年,帛琉要求旅客在当地儿童参与拟定的誓词上,签署承诺保护环境,并在翌年开始收取环境保护税。而巴塞隆纳在示威后一个月亦宣布将关闭7个邮轮码头中的2个。各地多年来或主动或被动地,也在回应过度旅游:荷兰在2018年将国家博物馆外的“I amsterdam”装置艺术拆除避免人潮打卡;罗马2019年对在古迹席地而坐的旅客实施罚款最多400欧元、威尼斯去年起对“一日旅客”收取入城费……

郑肇祺认为香港政府亦应好好考虑承载力问题:“你想想,5万人行大澳那条桥,都已是一个大问题。”

近年他开始思考“道德消费”——“怎样去找好一点的观光客。”

他说导游或业者是关键——假设一间民宿乱排污、垃圾乱飞,“没有教育人好好对待环境,他们可能失眠就去看萤火虫,打大光灯。”早前绿色和平、香港中文大学酒店及旅游管理学院和人类学系合办的《山雨欲来:生态旅游民间论坛》中,沙头角故事馆馆长李以强也提到希望政府建立对生态旅游营办商的监管制度及注册系统。

当旅游趋势由城市走到生态,人会感到被骚扰,其他生物就更容易受到影响。夏淳权指推动旅游前,需做好对村民、旅客及生态的基线调查——其中了解到有什么生境需要保护,并作分区管理后,也要长期监察后来发展之影响。

对于《蓝图2.0》中提到旅客渐渐重视可持续旅游,以及转向追求深度、文化和多元体验,他认为政府有留意国际趋势是好事,但担心若“可持续”只是口号,可能变成有风景就说是生态旅游,“但其实有没有做足应该要有的事?”

“一个地方的生态价值、景观蓬勃成长,才可以吸引到旅客。”他认为政府过往会做的环评不足以取代基线调查——环评往往只针对发展的一点,忽视与周边生境的关连,但那些非生态敏感地亦与保护区息息相关。

此外,他指以往在基建、建屋为先之下,就算会影响生态,环评也多是以补偿措施了事。但生态旅游是正因此处环境好才有吸引力,应以保存生态为本位,“政策思维要很不同,否则当是一般发展项目去做,生态旅游就会得个名。”他说。“最担心的就是会无生态,又无旅游。”

“你是去到自然环境就叫生态旅游?还是在消费自然?”郑肇祺说现在一些人会将无痕山林、原住民智慧,甚至是生命教育融入观光:与游客一同思考要怎样对待这个地球。他说若旅客只是打卡,对生态敏感度不足,很易伤害到环境。

他劝道:“不要以为多一范生态旅游就一定好,其实是多了很多东西需要思考清楚。”他说。“如果还没想好、没谈好、未运作到,不做会比较稳妥。要不试一点,不要一来就发大。”

生态旅游赚到什么?

“生态旅游不是大众旅游,不是搞热点。”前天文台台长、荔枝窝复村推动者之一林超英说。

问到如果是这样,还赚到钱吗?他笑笑:“我常说乡村是一个金矿,只是我不懂做生意而已。”他顿了顿,“或者是我不想做很大的生意。”为免“玩烂条村”,他提倡走小众路线,也见到有市场:早前一个两天一夜的生态活动,收费近2000港元,很快就爆满;也有一家三口花了10000多元,只为入荔枝窝吃一顿午餐——费用包括专人陪同、专车、专船、包场、中介等。

他说其实新界许多地方富有生态人文价值,“为什么不能令到每条村都搞一些事情,那条村的年轻人可以回到村里维生,不用在城市里游离浪荡,外地人又看到香港真正的一面?”但他也提到需要先做好食水、排污、厕所、垃圾、回收等配套,也让乡村食肆及住宿可合法经营。

陈剑青则觉得香港推生态旅游有些是可以赚到钱,“但不一定是快钱。”要赚钱,他认为不能再走旧模式:建路、盖度假村,“我二月去完槟城,旁边有个度假区,那个夜市已经死了,没有人去度假。”加上大湾区竞争,他认为香港推度假项目并无优势,“其实需要有更加创造性的产品去出现。”

他提到最近研究都市农地,发现市区一样有生态资源,“在夏天有萤火虫看。”他觉得要推广生态旅游,18区都做到,不能再只限于建度假村,需要开放一点,“给予更多人(业界)入场。”但在市区亦要避免人潮导致过度旅游,若没有全盘框架,人潮爆发的话还是容易落得旅客与市民敌视的下场,“就只会报纸见。”

华生也提到不能再觉得新建一样东西,就可以吸引新的旅客,空间有限的香港也不可能无止境兴建。他又疑惑是否要建那么多休闲娱乐设施,像西沙 GO PARK 可以玩水上活动、露营,又有大商场、住宅,“不就是现成的片区?”他问:“其实是不是所有旅客都想要这样呢?”他发现西贡原来很吸引日本客,甚至有银发族组团前来行山,“他们真的很喜欢那些见不到大厦的山。”为免失去原有旅客,他认为发展要多元。

同时是露营用品店联合创办人的他去日本行山时,在登山区附近的小店看到大城市没有的特色产品,反思到香港也可以卖有本地特色的设计品,但租金昂贵下,很多小店在萌芽阶段已结业。

另一边厢他去雪山旅游时,也会在山脚租借相关用品,“如果香港山脚有,对游客来讲都是方便。”他说。“可能只需要像现在那些茶水亭的空间。”——设在山脚出入口处,规模小,对环境干扰不高,他认为可增强香港的登山文化及产业链,为业界提供空间。

他认为香港行山方便,郊野确是吸引到人来港,但目前多是吸引“特种兵”——即以最短时间花最少钱去最多景点的人,他们所花可能只有来回关口的的士钱,露营也是带自己的饭盒过关。但他不觉得要将赚钱责任都推到生态旅游上,而是可善用香港像“自助餐”的优势——行完山可以到市区逛街、吃东西、玩乐。

“生态旅游本身有很多非经济性的功能。”如教育、令人珍惜自然环境,“甚至乎是改善外国人对香港的印象。”他说。他觉得香港人都想多点海外客,也有其他声音认为旅客来源不要太集中是较健康的模式;当吸引到外国人时,酒店业收入或也能增加。

“旅游不只是为了赚钱,还为了增加国际朋友。”林超英指出当中的边际利益:“做生意时又多想想你。”他说:“其实旅游真正最后的目标,就是希望各国民族互相认识,增加世界和平,和平你说值多少钱呢?”

郑肇祺则觉得,生态旅游不是用来赚大钱,且比起赚钱,更应视之为支持当地生态、产业的助力,“令到社区有机会持续下去。”此外也要令产业有人承传,才有故事说下去。

另一种可能:社区为本的生态旅游

蓝天下的荔枝窝早上,有微风吹过,两个村民走过,坐在村口凉亭等待活动参加者的叶晓文上前打招呼:“早晨啊!”又好奇地探看他的手推车:“带了什么农作物?”村民笑笑:“木瓜苗啊。”

5年前受邀到梅子林画壁画、后来在荔枝窝租田租屋成为“新村民”的作家及艺术家叶晓文,间中会像这天那样,带领农田导赏或体验活动。有时她也会和当地原居民合作,请他们为参与者煮饭,或介绍此地的历史,过往招待过的有本地客,也有外地团体。

根据联合国旅游组织(UN Tourism)及联合国环境规划署(UNEP),生态旅游的定义和原则包括对当地经济、就业、保育有利,以及具有教育功能、确保发展不超过限度,设施需与当地自然环境和文化融合等。林超英说:“在荔枝窝,我们想尽量符合,所以没有将它变成一般的景点。”——不是以有多少人次去量度成功与否。

这天叶晓文带领著十几个参加者参观荔枝窝,看的第一样东西是牛屎,一众参加者看著地上一团团啡色,惊讶又好奇。她笑笑拿起铲说,“你见到牛群在哪里睡,第二朝就会有收获,是在地的免费肥料。”把牛屎铲进两个胶桶后,她又邀请参加者拿起磅重,不少人跃跃欲试。

接著她带领著众人步行往近来在试验“放牛吃草”、像铺了草皮般整洁的农场——一般农夫都怕野生动物会把农作物吃掉而围上电网或围栏,但近来她人手不足,想试试与自然合作,也正好和参加者谈起产量与共生、生态之间的思考。说著她从成丛的红球姜中拔起几棵,挤出半透明的液体:“这是可以用来洗脸的!”

“我自己都是从大自然获得一些疗愈,都会想令到他们开心、放松。”她说。“学习也很重要,只是未必要非常严肃。”

玩完“皂液”后,她带大家走上梅子林,说起壁画与村落生态的故事,例如画梅子,是因为村民会用来浸酒。“生态旅游与文化是紧密相连的。”林超英说。“(联合国旅游组织对生态旅游的)定义第一段有提传统文化,我们在乡郊搞旅游,是生态和文化并重、并行。”

他认为做生态旅游一定要好好了解当地人想法:发展想去到什么规模、有什么好东西想告诉别人?他听到村民也支持旅游,希望创造本地经济,但不想过度繁嚣。因此他所推动的“荔枝窝客家生活体验村”只聘请村民,且拒绝平价接待大量来客,现时只有参加体验村活动的人才可以住宿,“否则做烂、消耗了我们条村,是不可持续的。”

在推动生态旅游多年的台湾,郑肇祺看到愈来愈多人推崇社区为本的生态旅游——“最重要是知道旅游是为了谁而做,以往都是为了客做,所以很多迎合、刻板印象:‘原住民就是原始’。”但现在多了人转为让旅人来学习和感受在地文化,“著重在有没有尊重当地。”回看香港,他觉得政府可以只是去促进民间原有的实践,“可能是处理法规,或建立一些社区为本的东西。”又或者是让旅客接触到一些已经在做生态文化工作的社群,“这些促导可能已有帮助。”

“我们正处于生态旅游的十字路口”

“在人生最低谷的时间,我发觉大自然可以救我。”叶晓文还记得,刚来到梅子林这片大山时,星空之下,她被大树包围著,四周有蛙鸣、飞鸟,“好像人是可以被大自然抱著、接住。”她感觉到:“你并不是孤独的。”焦虑的时候,她就去摸一下牛:“牛是很安定的,我就学习他们的安定。”

她书写自然已十多年,到现在还是每天都会被惊喜到——走著就忽然碰上未见过的物种,“那种得意令你的人生好像有一个‘bling’。”她雀跃地说:“你会感觉到整个大自然是很大的宝库。”面对无尽的灵光,“我觉得这种期待,或者每一天好像都会有亮点在你生命中出现,很重要。”

她自言本是个多愁善感的文人,但与人谈起植物,不论面对小孩或老人都有种连结。推动生态体验,也是希望他人有机会感受自然带来的能量,也让下一代仍可认识到大自然,“令到不同的世代是可以有一些‘bling’连系到。”

林超英常跟人说: “我(在荔枝窝)充一晚电,好像做人就有了能量,出来可以顶三个月。”他哈哈地说:“你看叶晓文很快活啊,条村给到她能量。”

陈剑青游走于城乡多年,见到很多值得保留的郊野,就如最近做研究才发现香港原来有600多个海滩,“之前没有人这样去数,政府也没有这些数据。”他说初初创立本土研究社,就是因为看见香港缺乏基础研究,“但其实透过一些基本盘点,已经可以看到某个问题的面貌。”他希望借助这些研究令香港走向更好的方向,“没有本地的知识,其实是不能够讲到香港本身的故事。”

对于推动生态旅游,他并不反对,也觉得香港已有实践多年的班底,但前提是要有目标原则、策略,让整个旅游的循环可持续。

夏淳权自中学开始喜欢上行山,至今10多年,见到近年多了很多垃圾、非法填土,“想做多些去保护这个地方。”才因此走进了环团。

他指推生态旅游不能太心急、短视,“不应该是主题乐园式、观光式、打卡式,短时间内耗尽我们很珍贵的自然资源。”他担心以“在生态上发展旅游”的逻辑,很易令大家珍重的生态、文化历史都遗失。

“我们正处于一个十字路口。”早前他与其他机构举办民间生态旅游论坛,期望集思广益,找到有利的生态旅游方向。但活动前一日,租借场地的香港中文大学却称要“紧急维修”,活动临时转为网上进行。后来《大公报》、《文汇报》等指绿色和平是“假环团、真煽暴”,与会的本土研究社亦一直被批评“软对抗”——谈论环境政策在现今似乎红线处处。

近年环境转变下,坊间有声音觉得提出意见无用,但夏淳权觉得政府或与民间有同样的诉求,只是有时在管理或成本效益等方面有各种考量。他指绿色和平作为一个公民团体,多年来秉持与市民、政府相同的信念:希望有一个宜居的城市,因此仍会尽力去提出建设性意见,“应该要做的,就去做吧。”

而无论将来成果如何,他认为讨论本身已是推动可持续生态旅游的开端:“如果我们不讨论的话,就连问题在哪里都不知道。”

面对是否徒劳的问题,陈剑青肯定地说:“我觉得不是。”他指过去发布纳米楼、棕地、独立屋违规霸地等研究后,政策都有明显转变,“我又不会说(改变)是直接因为我们,但那些基础研究都成为了几重要的事实根据。”他说。“你是不知道那个局面何时会转变的,但在转变前有没有做好功课?”

在网上的生态论坛里,林超英说:“大家不要看轻你的影响。”2018年“土地大辩论”咨询中,他见到很多人写信反对郊野公园建屋,终令政府搁置此选项,“永远不要绝望。”他说。“就算你觉得没有希望也要有些信心,可能有些东西‘啪’一声就会变。”

联合国旅游组织(UN Tourism)生态旅游定义:

1.所有以自然为基础的旅游形式,其主要动机是游客对自然以及自然区域内传统文化的观察与欣赏。

2. 具有教育与解说的特征。

3. 通常(但不限于)由专业旅行社组织小组。在目的地的服务提供者多为规模较小、当地拥有的企业。

4. 将对自然与社会文化环境的负面影响降至最低。

5. 支持对作为生态旅游景点的自然区域之维护,包括:

a) 为当地社区、管理自然区域的组织和当局带来具有保育目的之经济效益;

b) 为当地社区提供另类的就业与收入机会;

c) 提升当地居民与游客对自然与文化资产保育的意识。

联合国环境规划署(UNEP)生态旅游原则:

1. 尽量减少对目的地之自然和文化造成的负面影响。

2. 教育旅行者了解保育的重要性。

3. 强调负责任企业的重要性,这些企业需与地方当局和居民合作,以满足地方需求,并推动自然及保护区的保育与管理。

4. 将收益直接用于自然及保护区的保育与管理。

5. 强调地区观光分区规划及游客管理计划的必要性,特别是针对规划成为生态旅游目的地的地区或自然区域。

6. 强调利用环境与社会基线研究,以及长期监测计划,以评估并减少影响。

7. 努力为东道国、当地企业和社区带来最大经济效益,特别是居住在自然及保护区内或邻近地区的人。

8. 确保旅游发展不会超过研究人员与当地居民共同确定的可接受社会和环境变化限度。

9. 倚靠与环境和谐发展的基础设施,尽量减少化石燃料的使用,保护当地植物与野生动物,并与自然及文化环境融为一体。

多謝。

喜歡文末「聯合國旅遊組織(UN Tourism)生態旅遊定義」。

文末那块网页有分段,app没有耶

文末生態旅遊定義那一塊排版做得很好,黑夜模式下也看得很清晰,其他文章文末的引用文獻也可以用這個模板顯示。