李悦然第一次听说虐猫者形成了组织,源自一起经过精心策划来袭击流浪猫的事件。

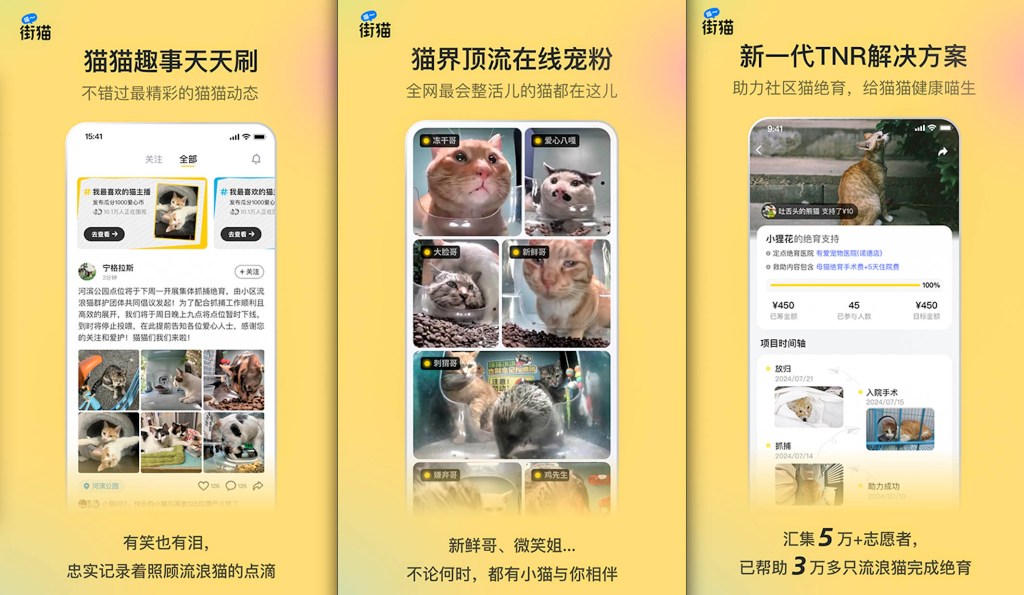

生活在上海的李悦然与两只猫咪相伴。去年,她开始使用“街猫”App,这是一款可以让用户远程喂养流浪猫的软件。该公司在大陆数个城市铺设装有摄像头和投食器的智能猫屋,用户可以实时观看流浪猫吃食的直播,App的用户注册数量高达千万。

喜欢看猫直播的人不在少数,一些流浪猫还因为吃食视频在网络上走红,成了网红猫。李悦然也觉得猫直播很可爱,不过,她使用“街猫”的另一个重要原因,是“街猫”为照顾流浪猫提供了便利。

然而“街猫”吸引来的不仅有爱猫人士,也有虐猫者。2024年3月,网络上流传一张表格,上面记录了全国上万个智能猫屋所在位置的经纬度。消息很快在用户间炸开,传闻有虐猫社群从“街猫”后台窃取数据并公之于众,虐猫社群内还同时发布了对网红猫的击杀悬赏。

“我觉得街猫是个大公司,我不太相信一群虐猫人士能攻破大公司的IP地址。”电子表格的内容让李悦然震惊。随后,网上开始有动物保护人士呼吁转移各地的街猫猫屋,李悦然也把家附近的猫屋移动到更隐蔽的位置。

几天后,在广东佛山,一只肢解的猫尸被抛在当地智能猫屋的直播镜头下。镜头拍下一个戴白色口罩的男子,他蹲下来,从塑料袋里把猫的身体一块块丢入猫屋。

攻击没有停止。2024年4月30日晚上,“街猫”App的群聊室里突然涌入一群没有注册的人,他们篡改群名,在群里发送猫被剥皮的图片和虐杀视频。

张海知道,这次入侵“街猫”是一次蓄谋已久的行动。他是一位大陆的反动物虐待(简称:反虐)志愿者。就在4月30日晚上七点,张海潜伏着的 Telegram 虐猫群组中,有人透露“今晚有猎巫行动”,三小时后,破解App的教程和软件便在各个虐猫群里散播。

在佛山抛猫尸事件后,张海立刻联系“街猫”客服,对方称已报案。当他再追问后续时,客服表示不便透露。佛山的抛尸者后来被警察找到,那是一位20岁左右的男子,警方对其批评教育,但不予立案。事情不了了之,没有人被惩处。

近年来,大陆虐猫事件层出不穷,它们接连不断地登上新闻和社媒热搜。有反虐志愿者如此形容,疫情之后,虐猫事件“井喷式”爆发。不同群体间积攒的社会矛盾、网络“抽象文化”(注:抽象文化是一种近年流行的青年网络文化,特点是用戏谑、娱乐化甚至有攻击性的方式来反讽)的兴起,都在虐猫现象中显影、相互作用。

生命逝去的同时,留下愤怒、悲伤和不解。在流浪猫议题上,政府管理如何缺位,法律对于动物的保护是否足够?中国民间又是如何开展反虐行动的?我们尝试探究最基本的问题,动物保护,难在哪里?

被瞄准的流浪猫

根据《2021年中国宠物行业白皮书》,2021年中国流浪猫数量多达5300万只,流浪狗则有4000万。面对如此庞大的流浪动物群,政府并未系统规划过管理方式。流浪猫是否可以投喂、该如何管理,常常点燃网络争议。

管理缺位下,商业资本率先打出“流浪猫经济”的牌。2022年,大陆知名的共享单车企业哈啰推出新业务“街猫”App,在2023年已推广至十几个城市。截至2023年底,仅上海就铺设超过7000台猫屋。

猫屋的外形呈开放式的长方体,内设有投食器、水碗和三个方位不同的摄像头。流浪猫就像是猫屋的“主播”。当流浪猫进入,用户可以购买爱心币以换取猫粮,进行实时投喂和观看猫进食。观看和投喂的功能吸引了大量爱猫人士。

“街猫”承诺推进“抓捕—绝育—放归”(Trap Neuter Return,简称TNR)的方式来控制流浪猫数量,这是国际上较为广泛认可的流浪猫管理方法。但在实际操作中,平台主要是提供资金援助,需要用户在线下帮助流浪猫绝育。根据“街猫”的数据,目前完成 TNR 绝育的流浪猫有4.5万只,一只猫的绝育费用大约三四百人民币,而“街猫”发放的100元绝育补贴仅1.2万份,这意味着多数费用仍然要用户承担。此外,“街猫”也屡次被质疑使用廉价猫粮、猫屋卫生不达标等问题。

“街猫”引发巨大公众争议的事件发生在2023年。当时“街猫”与杭州西溪湿地执法中队合作,将猫屋投放在杭州西溪国家湿地公园。随后有网友质疑,此举或会让流浪猫变多,破坏公园内的国家保护动物和植物,猫屋随即被撤走。

在知乎问答上出现多条对此事的讨论,高赞评论几乎都是骂声,有人评价流浪猫必须被清理,有人嘲讽“街猫”“纯粹就满足一小部分爱猫人士的需求”。

张海认为,流浪动物的管理问题一直存在,“街猫”的出现更多是把问题“放在台面上”,“首先在(宠物)繁育上就没有禁止,是无计划的繁育,卖不出去的就丢弃,丢弃肯定又会产生新的流浪(动物)。对于弃养、散养这些动物,也缺少合理的管理系统。”

《2024年中国宠物管理白皮书》指出,流浪猫狗的泛滥,主要源于人类对动物的遗失和弃养。中国宠物市场的消费规模高达数千亿元,且仍在逆势增长,但宠物业繁育、饲主弃养问题仍然缺少约束。

2019年,官媒曝光过无人监管的地下宠物繁育场,该地猫狗多数未接种疫苗,因恶劣的健康和饮食状况,死亡率过半。这些不受保障的猫狗的命运,通常是以200-500元的价格被卖给全国的猫狗贩子。

大陆泛滥的宠物繁育问题,也早已扩散到港台。香港爱护动物协会曾指出,广东佛山的某宠物市场存在非法走私幼犬来港的现象,该市场的动物没有防疫措施和健康保障。2021年,台湾也有渔船被曝光从大陆走私154只品种猫。

“因为中国没有相关的法律,饲养成本也很低,从那边进货来台湾能翻倍赚。”台湾防止虐待动物协会(TSPCA)的执行长姜怡如对端传媒表示。

替代系统管理的是不定期的整治和扑杀。在中国,流浪动物问题多数由公安机关主管,少数城市由市容环境卫生管理、城管等部门负责。近年来,合肥、泉州等地方政府以维护城市环境和秩序为由,展开过流浪动物专项整治行动。

“中国养宠家庭数量是非常巨大的,养宠是很普及的现象,但是针对这方面没有约束的话,只会造成越来越多的流浪动物,以及越来越多的人猫问题、人狗问题。”张海指出,政府管理缺位时,如果只依靠民间的动保或反虐志愿者的个体行动,效果相当有限。

一些国家在不断完善流浪动物的管理体系。例如,在近半人口拥有宠物的法国,当地政府为缓解流浪猫狗压力,从去年开始规定宠物店只能与动物保护协会合作,销售被遗弃、走失或流浪的猫狗,购买者还须签署证明具备饲养知识的文件,而虐待动物者最高可判5年监禁。

缺乏管理和保护的流浪动物,渐渐成为施虐者易得的虐杀资源。

在 Telegram 的虐猫群里,“街猫”是众矢之的。把流浪猫尸体抛在猫屋的摄像头前,成为虐猫者挑衅和激怒爱猫人士的方法。一些网红流浪猫则被虐猫社群列入悬赏名单中,“街猫”各猫屋的定位长期被公示在社群官网上。

关注厌猫趋势、做校园救助行动的陈玥在追踪虐猫社群时发现,虐猫社群会利用网上的流浪猫争议来吸引更多受众。

她曾在一个声援虐杀流浪猫的社交账号中,看到一条包含 QQ 群信息的留言。她进入群组后,发现群里有40多人,群公告含有虐猫视频集合的暗网截图、网站地址,另有一则虐猫社群公布的网红猫击杀悬赏信息。群组为防止举报设置了禁言。陈玥通过引流渠道找到了存放视频的暗网,“他们会把血腥视频和虐杀的人剪辑在一块,把虐杀视频做成争霸赛的形式。”

2024年3月,Telegram 的虐猫群里出现一张照片,像在戏仿疫情时期防疫人员扑杀动物的场景。照片中有两个穿着白色防护服的人,手持铁棍和捕捉网,脚边躺着两只猫尸。这条信息获得六个笑脸、三个星星眼。群里为二人发起投票:“谁是你心中的击杀王”。

动物保护的立法与执法

针对虐猫这一行为,真的无法追责吗?

目前,中国有分散的动物保护法律,例如《野生动物保护法》、《畜牧法》和《实验动物管理条例》。这类法律在制定逻辑上,偏向对不同类型的动物作为资源进行管理,能起到一定程度的保护作用。如《动物防疫法》规定,禁止屠宰、经营和运输未经检疫的动物,该法条就可用于检举非法运输猫狗肉的黑色产业。

但必须指出,中国仍未有一部整全的动物保护法。

近年中国农业部将狗列入“伴侣宠物”而非畜禽,并明确猫、狗为非食用动物。目前还没有全国性的法条对“伴侣动物”(或称同伴动物)作出明确法律界定,伴侣动物的保护性立法仍然空缺。

中南财经政法大学教授钱叶芳在接受《三联生活周刊》采访时提到,除了动物保护的相关法律外,从虐杀血腥视频的制作和传播这一角度,虐待动物者也可依《治安管理处罚法》《未成年人保护法》《网络安全法》处罚。这样看来,很多时候虐待动物并非无法可依。

“其实在当下,执法比立法更紧迫。”钱叶芳在上述访问中强调,“执法者不作为、推卸责任,也间接让公众、虐待动物群体以为虐待动物不会受到惩罚,或者不会受到多严重的惩罚。”

在实际操作中,执法难是志愿者常常要面对的坎。因为没有针对“伴侣动物”的统一法律界定和相应保护法,当志愿者以“寻衅滋事”、“传播血腥视频”等条例来报案时,警方常常不愿管。有从事动物权益的律师提及,对于判断虐猫者是否违反这类条例 ,警察个人的自由裁量权非常大,在该律师经手的虐待动物案件中,警方立案的比率约为百分之一,立案成功的原因是志愿者在过程中受到人身伤害。

“有的(办案人员)回复说,杀条鱼拍视频教大家做菜,算不算血腥暴力视频?”张海回忆,“但是以食物为目的的宰杀,和以取乐为目的虐杀,它能是一回事吗?”

美国休斯顿大学市中心分校的副教授 Peter Li,多年来专注于东亚政治和中国动物法律与政策研究。Peter Li 对端传媒指出,“执法难”的本质还是在于法律界定不明确。以香港为参照,香港于1935年通过反对虐待动物的法律,此后仍有猫狗肉买卖,直到1950年的《猫狗规例》明确禁止杀猫狗卖肉,才取缔了猫狗肉的产业。

“中国是大陆法系国家,法官通常严格依据法律条文办案。如果法律在特定问题模棱两可,又可能给执法和司法任意解读的空间。” Peter Li 表示。

回溯2006年,已有24位全国政协委员呼吁《反虐待动物法》;直到今年的中国两会上,也有多位人大代表联合提出《制定伴侣动物保护法和管理法》。但近20年来,中国的动物保护法仍未完善。

为什么在中国立一部完整的、专门的动物保护法那么难?

在 Peter Li 看来,原因有多重,其一是“利益集团的反对”。以养殖业为例,如动保法通过,养殖厂必须改善养殖方法和动物生存环境,由此带来的成本或许会令养殖企业利益受损,也可能造成肉价上涨。其次,掌权的政治精英对动物的价值判断也有影响,许多政府高层曾经历新中国成立初期和文革的“苦日子”,会预设人的经济利益高于动物权益。

从现行立法中也能折射出国家看待动物的态度。根据《中国环境报》的报道,动物法学者钱叶芳指出,中国在八十年代更多是把野生动物看作资源来管理,后来随着生态观念的发展,相关法律才增强了保护色彩。中国人民大学法学院教授周珂则表示,在中国设计动物保护的现行分类法中,多数把动物视为自然资源或财产来保护,“作为资源实际上更多的是利用,这会导致动物福利保障打折扣”。

大陆网络上有诸多反对动物保护立法的声音,“动保思想源于西方”是常见的观点。一些反对者认为,动物保护是西方的价值判断与“中华文明”不合拍。

“‘动物福利’‘动物权利’这些用词确实是从西方引进的,”但 Peter Li 强调,动物保护作为一种理念在中国古代就存在。在中国传统哲学中,许多道教经典和朝代都禁止踢打家畜、捕捉冬眠动物、破坏巢穴以及骚扰或恐吓动物等行为;多个朝代的皇帝都会在祭祀、祈福或悼念等特殊时期“断屠”,在全国停止屠宰牲畜和捕鱼狩猎。这些观念都体现了古代尊重动物和自然的历史传统。

保护动物是伪善吗?

在大陆互联网上,“动物保护”的话题能轻易招来骂战。为什么要立法保护动物,但不保护同样有生命的路边野草?欧美现有的动物保护法为什么不禁止屠宰场宰杀动物?这类伦理质询不断出现在对动物保护者的批评声中,并将对方认定为“伪善”。

一个常见的误解是,许多人倾向将“动物保护”视为单一主张。但事实上,该议题层次丰富,展现出包含不同立场座标的光谱。

首先,对于动物在人类的道德体系中处于什么位置,学界就有不同观点。参照美国莱特州立大学的哲学系教授 Scott Wilson 的梳理,西方哲学对此建立的理论大致分为三类:第一类“间接理论”认为,因动物缺乏与人类同等的意识而不具备道德地位,但这一立场仍然要求不伤害动物,因为这样做会损害人类的道德;第二类“直接但不平等理论”赋予动物一定的道德地位,动物具有知觉这一点足以成为不直接伤害动物的理由,但当更具理性的人类和动物的利益发生冲突时,应该优先人类利益;第三类“道德平等理论”则认为,动物具有和婴儿或残疾人相似的生理和心理能力,应该拥有与人类同等的道德地位。

从不同哲学立场延伸到现实层面,目前对于动物保护的策略有两派主流观点:一派主张“动物福利”,从现实主义的角度认为人类可以适当利用动物(如养殖和食用),但有义务保证动物的生活质量,让其免受不必要的痛苦。另一派“动物权利”再进一步,认为动物应该与人拥有同等生命权,反对所有形式的动物利用和剥削。

目前,英美等国家的动物保护法,大多采用“动物福利”的理论框架——允许人类因特定利益使用动物,但禁止不必要的施虐。例如美国各州设有不同的《动物福利法》,虽未取缔养殖业或畜牧业,但对动物的处境有人道要求,如美国的多个州都明文禁止用层叠笼养殖蛋鸡,以改善蛋鸡的行动自由。

在司法实践中,对“虐待”的定义仍时有争议。典型一例是2010年加拿大惠斯勒一起轰动性的雪橇犬扑杀事件,一名男子供职于一家经营雪橇犬的公司,公司因生意低迷要求他杀死56只雪橇犬,男子通过枪决和割喉等方式执行了要求。法官判定,该男子在扑杀时考虑了狗的最大利益,此前也考虑过出售或招募领养,最终当事人因对其中九只动物造成不必要的折磨而判三年缓刑。事件引发巨大社会争议,部分民众和当地的爱护动物协会批评案件轻判。

Peter Li 指出,在欧美现行的动物保护法律下,容易判刑的通常是显然“过分的、毫无必要的”的虐待行为,诸如虐杀和暴打。有些争议行为目前还不被法律规管,例如养殖场会通过对蛋鸡断粮多日来让鸡脱羽,进入新一轮产蛋周期,这一方式屡遭动物保护组织批评。此外,欧美也有反对动物福利法的声音,许多来自动物产业的业者。

各国动保法中对“受保护的动物”的定义,以及“虐待”的判定,仍处在各方不断讨论和修正的过程中。值得留意的是,受访的学者、动保志愿者、NGO从业者都强调,动物保护不只是立法问题。

公民教育是另一重要环节。“很多人说台湾的法律走得很前面,但很多民众不遵守法律。我们发现不能只是立法,一定要做教育。”姜怡如提醒。

台湾农业部每年会提拨预算委托 NGO 做公众教育在内的动保计划。除全国性宣导外,TSPCA 也会去往资源更少的偏乡做动保教育。在揭露动物违规事件时,TSPCA 的原则是尽量避开过于残忍和悲情感的内容,将重点放在呼吁公民行动上,鼓励大家参与或检举,“要让大家知道这件事情是可以被解决的,我们需要大家的协助。”姜怡如强调。

一些网民嘲讽动保人士只关心猫狗这类伴侣宠物。姜怡如指出这是误解,台湾对动物虐待的立法并无是否是伴侣动物的区分,动保法规定的是保护所有脊椎动物,她与团队也一直呼吁公众和政府关心鸟类、鱼类和爬虫等更广泛的动物处境。

“先关心跟你生命最贴近的那些动物,不能说‘如果不能所有动物都保护,那就都不保护’,” Peter Li 说,只有每个人都为自己关心的物种发声,才能一步步完善动物保护权益。

民间保护行动的难题,曝光、举报可以阻止虐猫吗?

回到大陆语境,当前没有完整的反动物虐待法,遇到普通人报案,基层警方常常不愿管。法律途径走不通,反虐志愿者想到的另一个办法是曝光,即通过施虐者的网络踪迹搜查其真实身份,在社交媒体公开。

然而,志愿者也要承担被曝光的代价。张海提及,曾有卧底志愿者被虐猫社群查到真实身份,其个人信息和手机号被扩散,“会有很多人打电话,如果是女生,会被造黄谣,被发骚扰的信息。”还有虐猫者盗用志愿者的网名和个人信息注册账号,发布虐杀内容,最终志愿者反遭网暴。

怒不可遏时,志愿者周柯曾发短信指责一位虐猫者。对方以一张照片回应,照片里是一只被剁去四肢和尾巴的猫,猫的旁边写着一串号码,那是周柯的电话号码。她立刻报警,警察说要调查核实,但再无音讯。

周柯考虑过起诉对方。但诉讼需要向法院提供姓名、工作单位和住址等身份信息,这些信息也会告知作为被告人的虐猫者。“提起法律诉讼等于说我就是做反虐的人,把我抛到明面上了。”周柯说。

会被报复的风险让志愿者的行动变得审慎。周柯最终放弃起诉。她后来又自责没能更勇敢地维权。

另一位志愿者小程曾多次举报抖音上的动物虐待视频。在他看来,抖音上虐待动物的尺度比 Bilibili 的更大。一些抖音账号展示杀猪、杀活鸡放血的擦边视频引流,提供“商务合作”的联系方式,实则售卖定制虐待不同动物的视频来获利。小程发现,这些擦边视频在多次被举报后不但没有下架,当他发布引用这类账号素材的反虐视频后,反而被平台判定“作品含有涉嫌违反公序良俗的内容”。他的账号也多次被封。

在不同志愿者的讲述中,举报虐待行为之后,不了了之是常态。

“我们去曝光这些虐杀的时候,我们完全要依照法律,不能有任何违反法律的事情。法律好像是只对我们善良的人起作用,对恶人却不起作用。”周柯说。

而以网络曝光、引起关注和公愤来替代法律后果的作法,也曾激起争议。

一位大学生去年曾因被曝光虐猫,遭学校处分,该男子今年在报考广西桂林某政府单位岗位时,再次被网友举报有虐猫前科,因未通过该单位的“政治审查”而不被录取。官媒新华社发文肯定,指该决定保证了公共服务岗位的品德廉洁。但有评论质疑这是否违背“一事不两罚”的法治原则,而当惩罚力度取决于舆论声量时,讨论容易沦为情绪化站队,应尽快明确虐待猫狗的法律责任。

李悦然遭遇过两难处境。她所在的公司楼下有一只受路人喜爱的流浪猫,后来猫被人毒死。她曾想在网上发帖找出投毒者,但她犹豫了,“我不确定舆论引起的对这个人的代价是否公平,更不确定这样的舆论和惩罚,是否会带给这个世界一点好的改变,还是会再次掀起一场对立的情绪风暴。”她最终选择什么也不做。

不过,让公众关注到虐猫事件,或能够影响到执法层面。张海观察到,如果事件被热议,上级部门下派指示,基层警方便会积极处理;如果仅是从下往上的民间报案,多数结果只是对当事人批评教育,一些派出所还会推托不处理。

对于曝光的做法,台湾防止虐待动物协会执行长姜怡如有所担忧:曝光会否让问题本末倒置,舆论关注可能反而会让虐待者获得心理满足。在 Telegram 的虐猫群里,也多次有群员转发网友对虐猫者的谩骂来取乐。姜怡如和 TSPCA 团队的处理方式是呼吁报案民众不要事先在网上曝光,以免打草惊蛇影响搜证。但这是建立在有动物保护法的基础上的做法。

姜怡如续指,台湾各县市政府设有动物保护检查员(动检员),接到报案后动检员会协助调查。据1998年通过的台湾《动物保护法》,如果故意虐待动物致使动物残疾,可处2年以下有期徒刑或拘役并罚款,这包括所有脊椎类动物。除触犯刑责的情况外,针对“不当饲养”等更温和的情况,民众还可以请动保 NGO 介入、教育劝导并协助事主改善。

代价

目前在台湾注册立案的动保团体已有上百家,分布在救援、收容、绝育和法律倡议等不同领域。相比之下,大陆反虐行动松散且艰难。

澳大利亚格里菲斯大学的教授 Deborah Cao 在2015年出版论著《Animals in China : Law and Society 》,将包括反虐在内的中国动物保护行动,称作一场自下而上的草根社会运动,“它完全基于志愿,不具备任何正式组织结构,没有统一领导机构,也没有正式会员”。她在调研中发现,这类行动中最重要的动员工具是微博这类网络社交媒体。

以志愿和网络动员为特征的民间反虐行动延续至今。但这也意味着,无论是被报复的风险还是行动中的心理压力,都落在志愿者个人身上。

做反虐志愿者,逃不开的是虐待影像,这些影像如蛛网扩散在百度贴吧、QQ、Bilibili、抖音和 Telegram 等海内外平台。除了观看,志愿者还要收集、截图和整理这类信息。周柯自认是阅历多、抗压强的人,也一度陷入抑郁情绪。志愿者中曾有一个读大学四年级的女孩,因长期看虐待视频患重度抑郁,周柯劝她退出了所有群聊和志愿工作。

在流动性较高的年轻志愿者中,张海是仍然坚持下来的人。

张海回忆,一开始是最难的,“那时候想改变的东西太多了。”有时,他需要一帧帧细看虐杀视频,动物痛苦的表情反复出现。他的心理和精神受创,医生确诊他患上重度抑郁,需要持续服药。

压力过载时,幻觉袭来。在张海的世界里,气球上长花、身边有人影,还有别人对着自己的嘴吐痰,就像抖音上的训狗主播孙宏对狗做的那样。他听过另一位志愿者也曾陷入幻觉状态,总觉得有人要害自己,或者听到看不见的人说话。

暴露在心理健康的风险中,志愿者们往往难以获得足够的支持。“因为我们都是网络上(认识)的,不是生活里的,就算你个人出现了再大的困难,出现了再多的问题,都只有自我消化。”周柯说。

除收集检举证据之外,大陆志愿者还得寻找扩散渠道和媒体资源。一些人小心翼翼地隐蔽自己的真实信息,以免被对方报复。然而大多时候,历经艰辛地曝光之后,也不见得会有结果。

在张海看来,公开曝光施虐者是一种无奈的选择。“曝光之后,他可能不虐了,但更可能他还在虐。至少他在中间被折腾了一下,只能这么想。”张海认为,真正有效的方法只有立法。

“这个世界不光属于人类”

回忆起做反虐志愿者的理由,周柯追溯到七八年以前,源于一件小事。

她在职业学校当老师。一次课间休息,六七个学生围在一起看手机,有人在尖叫和跺脚。周柯凑过去,受到学生们劝阻。她更好奇,坚持看了手机的内容,一个虐杀狗的视频映入眼帘。

“浑身的血液都僵掉了。”她愣在原地,想不到世界上有这种事情。那时她不养动物,很少上网,一心投入家庭和工作,视频的冲击力“是灭顶一样的”。这所职校的学生年纪大约分布在十五岁到二十岁。往后遇到每一届学生,周柯都会问学生是否看过虐杀动物的视频,无一例外,班里都有人看过。

在看过那则虐狗视频后,周柯开始上网查信息,成为了反虐志愿者。周柯50岁了,同伴来来去去,她成为经验丰富的前辈。疫情后,虐待事件频发,她逐渐对立法失去希望。反虐工作如同不断从山上滚落的石头,但她不打算放弃。她去登山、徒步,以对抗抑郁情绪。

做了两年多的反虐行动后,张海也放下了对动保立法的期待。他的心里反而轻松了一些。“当你不再想改变这些东西的时候,你就做你想做的事就行,不期待结果就不会失望。”张海说,“我现在只是觉得这个事情是我应该做的。”

张海养了两只猫,一只是从快要倒闭的猫舍领养,另一只在下班回家的路上捡来。如何保护两只猫,在后来的三年疫情里成了让他担惊受怕的事。2021年底,防疫人员入户消杀、处死宠物的事件在网上流传,他在家里的所有房间装上监控,想象如果有人上门消杀该怎么办。

那时他看到一些人反对动物消杀,在网上积极发声并引发社会讨论。也是从那之后,张海开始参与反虐的行动。“我觉得是因为有他们,才延缓了事情发展,让我的宠物没有遭受这种情况。”张海回想,“我应该做这件事,毕竟那些人也曾经给我的生活带来过希望。”

虽然辛苦,周柯和张海还是想继续做下去。每天下班后,张海便打开电脑追踪虐杀者的动态。“我永远看不过去这样的事,”张海说,“人可以为自己发声,但动物没办法通过自己的嘴发声,我觉得自己有必要成为牠们的嘴。”

聊起人和动物的关系,Peter Li 回忆起一个场景。

有一年,他去澳大利亚悉尼开会,和朋友在悉尼歌剧院旁边的咖啡馆谈天,坐在露台上喝咖啡。

相比起当时的动人海景,让他印象更深的是在他们头顶飞翔的海鸟。有时,飞过的海鸟的大便落在桌子上,服务员便走过来,把鸟粪擦掉。这件事让他感慨。

“如果在别的地方,有人可能会用各种手段把海鸟赶走,甚至打死他们,我觉得那样不对。”Peter Li 说,“这个世界不光属于人类,也属于海鸟。”

李悦然、张海、周柯、小程为化名

感谢霑对本文的帮助

若有发现虐待动物的行为,可报警或拨打相关热线。以下热线供参考:

香港渔农自然护理署:1823

香港爱护动物协会:2711 1000

台湾农委会动物保护专线:1959 / 0800-231-532

台湾防止虐待动物协会:02-23670317

澳门治安警:2857 3333

看得我有点受不了了 佩服还在努力的志愿者和记者

谢谢端传媒做这样深度的报道😢

玄武湖公园那张照片的第三只猫在哪?🧐

@TM 你說得很好, 我認同你的看法

@ericchan 是,不過文章裡的另一個學者也提供了另一種看法,就是執法難本質上還是現在沒有直接的立法,警察不願意管。我想如果為了那些目前難以界定的迷糊行為,而放棄管理那些明顯是虐待虐殺的行為,會不會捨本逐末?法律本身也是不斷完善的過程,任何法條都沒辦法一開始就完全清晰去界定邊界,譬如性騷擾,這個邊界要在實施過程中去探明。一開始可以界定範圍小一些,往後去追加,但不該完全沒有

@TM 如果是單純的道德判斷那的確是如此,但是談到立法,運用國家機器去執行就不得不去考慮這些界定模糊的狀況。平衡現實與理想,情況可能更多的是依靠前線執法人員的判斷,也就是本文提到的執法比立法更重要的問題。

@ericchan 我覺得文中這句話的邏輯其實是在虐待上,如果是真的只是為了吃狗肉的人,ta的目的是喜歡吃肉,而不是宰殺過程,那這會是另一話題,即我們該不該吃貓狗肉(當貓狗成為普遍的伴侶動物時),這個話題可能就涉及到諸如文化習俗/倫理等等討論。但這篇文章中的焦點讀起來還是在虐殺這個議題上,起碼文中提到的虐殺行為都是很明顯的虐殺。而那些現實中界定模糊的情況則需要各方來討論

一個現實的例子是,綜藝節目美女廚房算不算虐待動物:

香港素食會前日(10日)在Facebook批評,無綫電視節目《美女廚房》請來不懂煮食的女藝人,親自活捉和宰殺活生生的動物食材,當中以海鮮為主,譁眾取竉之餘,對動物也是一種虐待,呼籲觀眾向通訊事務管理局投訴。參考一江之隔的澳門,當地前年9月起實施《動物保護法》,除嚴打殘酷對待動物外,更明確規定食材類動物需要人道處理,即是法定屠宰場和街巿,宰殺如牛羊雞鴨或魚類等有脊椎動物前,要用人道方式使動物昏厥才屠宰,免其受苦。至於香港,現時動保法例對比不少其他國家或地區都要落後,莫說規管屠宰過程,就連《動物保護法》討論多年都未有結果。

原文網址: 【政策分析】美女廚房慘變「虐殺屠房」 香港動保法例落後過澳門 | 香港01 https://www.hk01.com/article/198090?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

「有的(辦案人員)回覆說,殺條魚拍視頻教大家做菜,算不算血腥暴力視頻?」張海回憶,「但是以食物為目的的宰殺,和以取樂為目的虐殺,它能是一回事嗎?」

這句話的邏輯怪怪的。換句話說如果虐貓虐狗者把貓和狗或者是兔子煮了吃了就會變成一回事了?😳

雖然中國沒有反虐待動物法,但其實是有反虐待動物法的意見稿:

【《反虐待动物法》为何迟迟未能出台?-哔哩哔哩】 https://b23.tv/UK272aD

可能是唯一一篇无法看完的文章了,抱歉……看了开头就退出了,实在是让人反胃,佩服记者和那些持续在一线和虐猫人士抗争的人。一直都知道虐猫存在,在中国网络也见证了他们疯狂的恶意。人类,不如说中国人的残忍程度突破所有物种的极限。很感谢端传媒的报道,让全世界都看看这些丑陋的中国人,这种毫无人性、冷血、欺软怕硬的中国人才是有辱国格