高里铃代就读中学时,在某次的女童军露营活动的餐食中看到凤梨,忍不住脱口而出:“啊,今天是‘王梨’(ông-lâi,台语)呢。”

“你是湾生吧?”老师笑著回应。

此时,这个在宫古岛长大、到冲绳那霸市上中学的女孩,才知道“在台湾出生的人”,会被称为“湾生”,但她心里更强烈的感受是:“老师居然也知道‘王梨’的意思?”

在日本和台湾的语境中,湾生意指“日治时期在台湾出生的日本人”。1940年在台湾嘉义出生的高里铃代,在定义上确实是“湾生”无误,任一个台湾人看她,都会说她是“日本人”。但当时的高里铃代虽然接受日语教育,心中却无“身为日本人”的意识,因为她的父母都是冲绳宫古岛人,战后回去之所,也是冲绳。

这个“王梨”对话发生时,《旧金山和约》已签署、发布,依据条约,日本必须放弃战时的殖民地,包含冲绳。此时的冲绳,实为美军统治。代表冲绳参加世界女童军活动的她,在各国代表轮流拉弓的仪式典礼上,是站在“R”字母(Ryukyu,冲绳古称琉球)那一排前――不是日本,也不是台湾――这个经验让高里铃代深刻意识到自己是冲绳人,并具备冲绳的认同意识。

1972年,冲绳回归日本统治后,高里铃代的国籍变成日本。虽然成年后在日本本土读书、工作甚至成家,对冲绳的认同却一丝未减,近四十岁回到冲绳的她,除了延续在东京便投入的女性咨商,更致力于反美军性暴力运动和反基地运动,甚至还担任四届那霸市议员,致力改善冲绳的女性困境与地位,是冲绳具有代表性的女性主义运动者。

一. 在战时台湾出生的冲绳女孩

身为“冲绳妇女反暴力行动组织”(OWAAMV,Okinawa Women Act Against Military Violence)共同创办人的高里铃代,对于二次大战乃至现代面临战争状态下女性受到暴力威胁的处境也很关心,其中自然也包含昔日与冲绳同处殖民地下的台籍慰安妇。

作为台湾人的我,是去年(2024)在边野古例行的反基地静坐活动中,认识高里铃代的。凑巧的是,前一日(6月25日),县警、日本政府和美军共同隐瞒一起发生在前年圣诞夜的美军性侵的新闻爆出,作为这日的行动领队,高里铃代不仅向大家说起这个新闻,还谈起三十年前(1995)美军性侵未成年少女事件是今日大规模反基地运动的引爆点。这么多年来,问题都没有解决,冲绳女性始终处在以军事为名的暴力威胁之下,高里铃代不停感叹:“实在无法接受。”

示威活动开始前的空档,高里铃代一听说我是台湾人,便立刻向我说道:“我是在台湾出生的。”旋即提起“王梨”这段轶事。

高里铃代表示,战争结束,他们便举家返回冲绳,再次来到台湾,已是20年后的事。尽管之后,她还因为旅行和公务,来过几次台湾,但对这个出生地仍然感到陌生,“没有办法,我在台湾只生活到五岁,实在没有什么记忆。”

但在那童稚幼小的年岁,台湾还是有些事物被刻进脑海,至今不去的――“王梨”是其一,其二是“米粉”,“我们全家都很喜欢吃米粉,甚至在我选举的时候,我姊姊还煮了很多米粉请大家吃呢。”提及此,高里铃代忍不住露出微笑,嘴边的梨涡也清晰可见。

尽管对台湾印象模糊,高里铃代对于台湾食物名称,却有著入骨的记忆,或许和其父亲下地幸一的农业专业有关。

昭和初期,下地幸一从东京农业大学毕业后,旋即到台湾总督府的农林省任职,“父亲是农业专家,他曾经参加总督府举办的‘绿化台湾’纪念论文比赛,还拿下第一名。”高里的母亲下地幸子曾经对她说:父亲因为对论文过度投入,而耽误了日常工作,因此一度被减薪,直到论文得了奖,才恢复原本的薪水,“父亲当时的理想是要让台湾这片土地透过农业变得富饶,例如防风林的栽种,他都亲力亲为。”

不过,即使像下地幸一这样具备专业的台湾总督府公务员,在战争发生的时候,仍得上战场。当下地幸一被征召,前往印尼作战时,留在台湾的妻女五人便从台北疏散到乡下,住到像长屋那样的地方,高里铃代回忆:到了夜里,村子里的妇女们会唱歌,只要有人开始唱,其他人就会接著一起唱。那是一种互相慰藉的方式。

战争时期,下地幸一夫妇的老家宫古岛,日子也没有很好过。宫古岛当时有三万日本军驻扎,设立了九处慰安所,由于军队的粮食需求庞大,导致当地粮食严重不足,三万宫古岛居民被迫疏散到台湾或其他地区的情况,“我的祖父虽然有到台湾看我们,但太平洋战争爆发后,并没有逃到台湾来,继续留在宫古岛。”高里铃代补充。

“台湾那个时候也遭到空袭。”高里铃代后来才知道,驻扎在冲绳的陆军第32军,派了第28师团移防台湾,也是因为空袭,下地一家才躲到乡下避难。生活虽然困难,但她隐约记得的是,孩子们会到田埂边、稻田里抓蝗虫及玩耍。

1945年八月,日本天皇宣布败战,日本既然是战败方,那么在台湾的“日本人”也就不得不回国。“总督府也解体了,原本在那里工作的公务员们因为被征招出征,留在台湾的妻儿就要想办法自行回到日本。”高里铃代表示,为了筹措返回宫古岛的旅费,母亲除了变卖家当外,只能想办法做生意。而出生富裕人家、当过音乐老师的下地幸子,会在清晨批发做好的馒头,让女儿去火车站贩卖。

战争结束,但日子并没有因此变得好,高里铃代听母亲说,当时常有儿童被人口贩子拐走的事件发生,就连她两个姐姐都差点被带走,“有一次,她们在卖完馒头回家的路上,看到有人推著一台板车(リヤカー),状似遇到困难,她们就伸手帮忙推,结果被引进一座大宅院,门就被关上了……。”

“过去台湾人对冲绳人很友善,毕竟当时我们都是‘日本人’,但日本战败后,气氛就完全变了,变成‘我们不会原谅你们’的状态。”高里铃代认为这段经验不仅说明当时社会的不安与混乱,也显示日本人(冲绳人)当时在殖民地的处境。

几经波折,下地一家人终于搭乘一艘大型的登陆舰(LST)回到了宫古岛,靠著祖父的木工农作,以及祖母的织布技术维生。但冲绳在战争时期直接受到战火摧残,战后几乎如同废墟,人民生活也相当困窘。“我的父亲虽然因为专业当上农业学校校长,但他那时是不是真的有拿到薪水,我也抱持怀疑。”高里铃代回忆,当时他们的生活依靠是屋后自栽的菜园,菜园里耕种的地瓜和叶菜,是他们餐桌上唯一的食粮,“下雨时,我们还会跑到外头抓蜗牛来煮来吃。我们什么都能吃,那时就是这么辛苦。”

二. 战时:来自战争双方的性暴力

人民因战争而辛苦,而女性的处境更是艰辛。

“战争这个问题,在冲绳有著特别的意义。”高里铃代谈的不仅是造成十二万平民无辜丧生的冲绳战役而已,还包含战争中的女性,她表示,人们总说“战争时,男人当兵,女人当护士”,事实上,女性在战争时,会成为军人发泄的对象,是暴力下的受害者。

1944年三月,为了在冲绳成立第32军团,日本政府派了11万军人到冲绳,同时在冲绳诸岛设立了多达145处慰安所。“这些慰安所不是一次设置完毕,是随著日军在冲绳各地建立飞行场而陆续设立的。”高里铃代强调,当时无论部队移动到哪里,都会有慰安所在那里设立,只因为军方认为,要让士兵持续作战、安抚情绪,就必须让他们接受性服务,“军队本身就是一种结构性暴力,其释放管道就是性暴力。”

这些慰安所的慰安妇主要来自韩国、台湾,也有冲绳本地女性。高里铃代曾经造访位在台北的“阿嬷家:和平与女性人权馆”,读到一份报告,知道曾经有批台湾女性被送到印尼当慰安妇,而这批台籍慰安妇中,就有一位是冲绳人。“冲绳有个叫‘辻游郭’的地方,在过去是合法性交易区。‘辻游郭’在台湾还有分店,这些分店就把冲绳女性送往海外成为慰安妇。”高里铃代解释,那位在报告中出现的冲绳女性就是其中一位。

与日军设置慰安所的相法相反,就高里铃代看来,为军队提供性服务,并不意味著“性暴力”可以被消除,反而是性暴力与军队是同时存在的验证。

“类似‘阵中日志’(部队行动日志)这样的日军官方纪录中,就给了很多女性受害的线索。”高里铃代举例,像是“不得强暴女性”的警告字句,就意味著:只要日本军驻扎的地方,就会发生性暴力事件,所以军方才需要一再提醒。

高里铃代进一步补充:当日军要在渡嘉敷岛、座间味岛等地设置慰安所时,当地女性群起反对,部队长却对她们说,“设立慰安所是为了保护妳们啊。”提到这个事例让她语气微微发怒:日军竟然以“设慰安所是为了保护妳们”这样的话术来正当化性暴力行径,“他们把慰安妇制度当成掩盖性暴力的借口。”

“但第32军建立慰安所这件事,日本政府至今仍不承认。”高里铃代摇摇头:更别说道歉。

战争时,对女性施暴的,不会只有一方。高里铃代指出,与日军交战的美军,从1945年3月底登陆,就开始奸淫轮暴冲绳女性,“有个例子是:美军朝著躲著人的洞穴丢手榴弹,把藏身在里面的女性逼出来,并带走其中三位。其他人以为她们将要被逐一处决,见她们又回来后,才知道是被带去轮流强暴。”

战争结束后,美军不仅没有离开冲绳,还有治理权,因此,更为所欲为。高里铃代解释,美军时常以两人到六人为一组,以枪或刀袭击女性,甚至交由其他士兵处理,“受害者不分年龄,从九个月大的婴儿到六岁、九岁、十五岁的女孩,甚至高龄女性都有可能,只要是独自一人,就可能遭遇暴力。”

“有的女性因此怀孕,有的是母亲背著婴儿被绑架,最后两人双双被杀害,尸体被丢弃后一同被发现。如果有人试图救援时也会遭杀害,不管这个人是丈夫、父亲还是警察。”高里铃代强调:这些案件几乎都没有被追究责任,很多加害者都未受惩罚。

她也因此认为,在冲绳,“二战不是结束了,而是转化为另一种暴力。”

三 战后:过千冲绳女性遭受美军性暴力

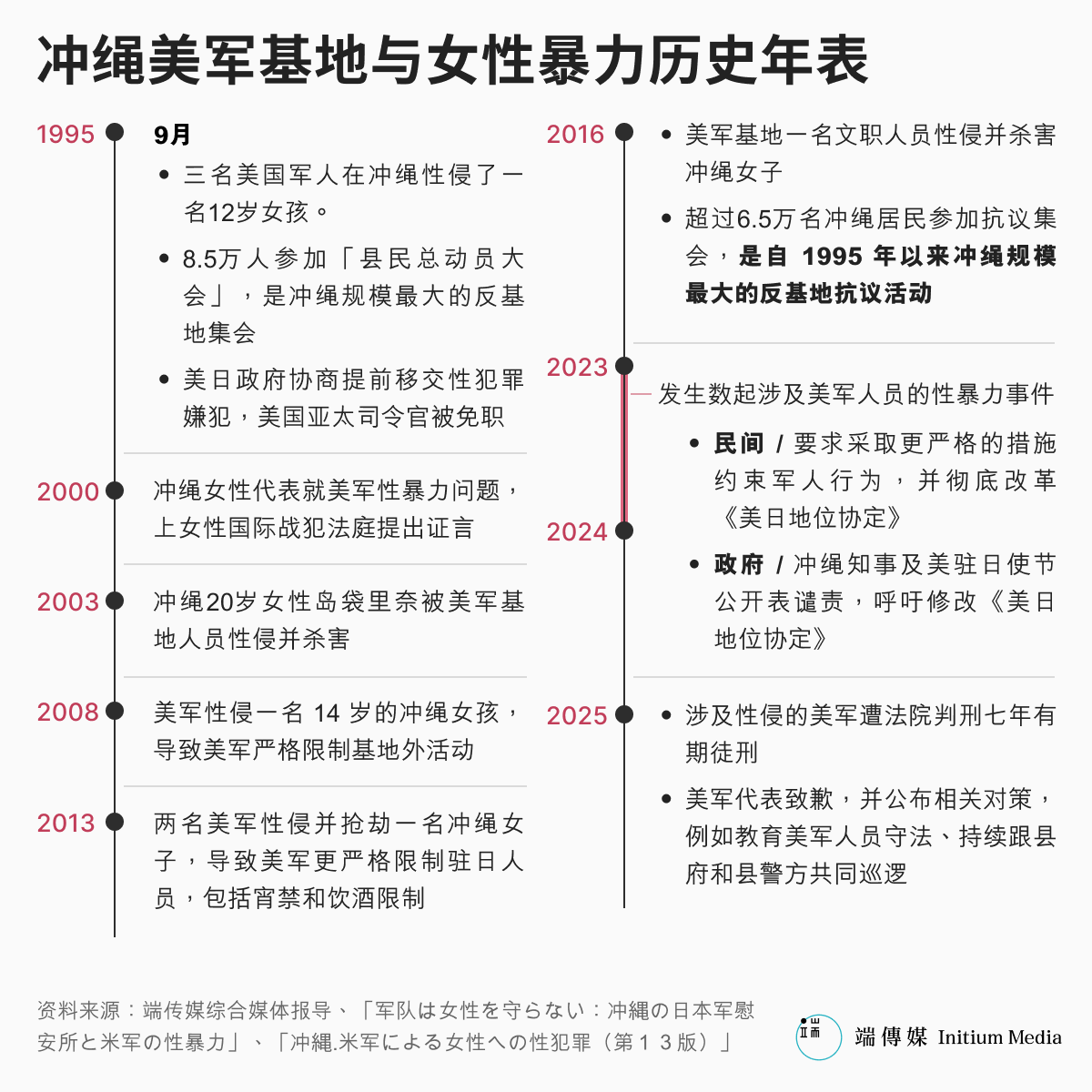

尽管冲绳的美军性暴力不断,但迟至1955年,才爆发第一次民众示威抗议――该年9月3日六岁的冲绳女孩由美子遭美军绑架、强暴杀害,遗体被丢弃在海边的垃圾堆中,手段太过残酷,冲绳人民因此无法隐忍整整四十年后(1995年9月4日),另一名十二岁少女遭三名美军轮暴事件的发生,因为时间巧合,勾起冲绳人民对由美子事件的记忆,累积已久的怒气因而全面引爆,自此发动大规模的反基地运动,影响至今。

从年轻时便关心女性受暴问题,担任电话咨商的高里铃代也在这个时候,与伙伴共同除了创立以反军事性暴力的行动倡议为核心的“冲绳妇女反暴力行动组织”,还更进一步成立“冲绳强奸救援中心”(REICO,Rape Emergency Intervention Counseling Center Okinawa),为受害者提供法律和心理支持。透过这些组织,高里铃代收集、整理了从 1945 年至今的性暴力口述和刑事案件,包括占领期间未记录的案件或受害者要求警方未登记为刑事案件的案件,制作《战后美军对冲绳女性性暴力编年史》手册。

隔年,即1996年,她带著内容分为日文6页、英文5页的事件年表,飞到美国各个城市拜访相关组织,甚至是参众议员,就是为了揭露美军性暴力问题,也为了和平对话。

高里铃代回忆道,在旧金山拜访参议员时,接待她们一行人的年轻秘书,突然哭了起来,经她询问才知,这位秘书看到1949年的一个案例,感到怵目惊心而难过了起来:一位母亲将九个月大的婴儿托付给熟识的美军士兵暂时照顾,结果那名士兵带著婴儿失踪了。当母亲找到孩子时,发现婴儿的外阴红肿出血,医师检查后证实是遭到强暴。高里铃代表示,这孩子不久就去世了,“这是我的朋友从受害婴儿亲属口中得知的事。对我们而言,这实在是难以言喻的悲剧。”

依据高里铃代经手个案与经验,她清楚知道,还有很多伤害案件未被立案,也无公开,但她认为,除了靠受害者出面自证,没有任何文件证据可以反映实际的情况,因此,也很难得到精确的数据。

虽说如此,这个《战后美军对冲绳女性性暴力编年史》手册仍在案件逐步揭露之下,得以不断更新,到2023年已是第13版。报告记录了自1945年至2021年约1000起案件,日文版页数多达69页;而这份最新报告与2016年的报告相比新增了600多起案件,其中,许多案件是在事件发生很久之后才被揭露,有些案件被隐藏的时间甚至长达数十年。

高里铃代认为,这些后来才出现的案例,便是受害者难以现身的证明:因为整个日本社会对性暴力被害者的态度,是“责备受害者”的,“2017年7月,法律才修正,‘强奸罪’从‘申告罪(告诉乃论罪)’中排除。”高里铃代解释:原本的“申告罪”,是只有在被害人强烈要求惩罚加害者的前提下,检警系统才会启动。即便有目击证人也不行,必须由被害者本人出面,提出“我希望你们处罚他”这样的陈述,案件才能成立,“这个制度是从1907年就存在,也就是说,日本的强奸罪制度110年来都规定是申告罪。一百年来,法律都没有改变。”

“如果一代人是25年,110年,等于四代人,那就是四代,甚至五代人,一直活在这种制度之下。”高里铃代认为,这个法律制度背后的思想,便是根深蒂固地认为“女儿是父亲的财产”,只有父亲说要惩罚,加害者才会被处罚,在这种制度下,女性被害者如果报警,会得到不友善的质问,像是穿什么衣服?为什么这么晚还出门?整个社会与制度都是在追问受害者的错在哪里,“也就是说,日本的法律系统,长年以来都不是为了保护受害者,而是怀疑、责备受害者。”

而这种责备受害者的眼光,不仅会让受害者对自己的遭遇自责,也会让她们因为他人的处境自责。1995年美军性侵未成年少女事件爆发后,高里铃代就听听到许多自责的声音:有位女性在1984年、就读高中二年级时,遭到三名美军士兵轮奸,但因为担心旁人的眼光和指责,没有报案,十年后,即1995年的未成年少女遭性侵事件发生后,这个女性看著电视新闻,蜷缩著哭泣,认为如果自己当年有勇气报警,那个12岁的少女可能就不会受害了。

不过,高里铃代提醒,即使这些女性当初勇敢报警,结果也不会如她们所愿,因为,涉及《美日地位协定(SOFA)》所导致的管辖权问题,以及军方对事件的处理方式,不仅让受害者难以获得应有的司法正义,还可能使得受害者面临更多的障碍和二次伤害。

“有个被性侵的个案,因此让自己活在简陋困苦的环境里,折磨自己,最后住进精神病院了。有一天,我接到她从精神病院打来的电话,她对我喃喃自语:‘我是个人啊,你知道吗?我是个人啊。’

高里铃代在转述这些自白与自责时,不停擦拭眼角。回忆这些案例,也让她忍不住伤心。

四 反战、反美军基地,高里铃代:军事制度是性暴力的温床

“从日常生活中来看,性暴力就是一种强者剥夺弱者权力的行为。”这场专访一开始,高里铃代劈头就是这么一句话,并强调:这是我目前最关心的议题之一。

或许是中学时,因为参加女童军活动而得到人权与性别意识的启发,高里铃代从年轻时就很有正义感,会替受欺负的女同学出头,长大后,更因冲绳日益严重的美军性侵问题,以及在东京就学时的收获,决心从女性主义的角度来看所有问题。

她受Betty A. Reardon的“性别歧视与战争系统”的影响,谈冲绳性暴力问题时,会尝试揭露与拆解“军事=安全”的结构性暴力,也透过女性视角指认美军驻地对社区带来的威胁与伤害,进而提出“军事存在本身即造成对女性与社区的安全威胁”的批判,成为冲绳反基地议题中,少数以性别观点切入的运动者。

而这个论述的发展,在1995年美军性侵少女案件爆发前后期间,则更为完整。当这个新闻发布的前一刻,人在北京参加联合国世界妇女大会的高里铃代,才正以“冲绳的军队:针对女性的结构性暴力”进行主题发表,不料,发表后未久,准备返回冲绳的她,便听到美军性侵案的新闻,让她一下飞机就和同伴们招开紧急记者会,提出控诉,并发动静坐、联署,将舆论压力升高。

在1995年的抗议行动之后,高里铃代除了成立组织,继续追踪、评论与协助美军性暴力案件外,也固定参与反战和反基地的活动,强力反对战争与基地的存在。对于高里铃代而言,无论是反性暴力或是反基地,意义都是一样的,因为,军事制度即是性暴力温床,而两种倡议行动的结合,也是巩固她的观点核心。

高里铃代不断强调,军事文化本身就带有强烈的父权和男性主导色彩,会助长对女性的物化,而在军事环境中,女性的身体也常常被视为军事活动的一部分,被利用于满足军队的需求,例如,即使日本在1972年制定了反卖淫法案,该法案禁止组织卖淫活动,但军事基地周边的性工作产业仍然存在,这反映了法律在军事化环境下的执行困境。

此外,高里铃代还认为,针对女性的暴力不仅是个别的强奸案件而已,还是一种“结构性暴力”,这种暴力是由社会体制、制度和文化所造成的,就算没有直接的施暴者,其影响也同样深远,而军事基地、父权文化、司法系统的缺陷以及社会对受害者的污名化是这种结构性暴力的构成要件。

亚洲研究者Chris Hu在“性的暴力与结构性暴力”(Sexual Violence Under the Shadow of U.S. Military Bases: How Okinawan Women Negotiate and Exercise Agency)一文中便也指出,冲绳普遍存在的暴力,受到国家安全和军事利益的驱动,对当地居民的生活产生了深远而持久的影响,美国军方和日本政府的政策也都忽视冲绳女性的福祉,让她们不成比例地承受著性暴力和有限就业机会的负担,“针对女性的性暴力和性剥削始终伴随著民族主义战争,并被默认为军事活动的一个可接受组成部分。”

而这还不是战争时期的情况,若是真的发生战争,针对平民的性暴力,乃至于暴力,则更为严重。于今年七月甫当选参议员的法律学者高良沙哉便在著作《冲绳军事性暴力的根源何在?》中提及,“为了从死亡的恐惧中逃避,以及确定自己还活著,士兵会对性有著强烈的渴望。即使这意味著要‘非人化’和侵犯女性,他们也会这么做。” 因此,“从心理上来说,对女性,尤其是敌国平民,进行非人化和强奸是极其容易的,而战场上的性暴力很可能伴随著残酷的暴力。”

“无论在战时还是在和平时期,军队性暴力的根本原因就在于军事意识形态的本质,这种意识形态无论在哪个国家、哪个军队,都不断强调‘性强的男人气概’。”高良沙哉续道:军队需要性暴力,因为这是对他人的暴力支配的表现,以维持和加强士兵的士气、男子气概和暴力,而男性沙文主义的厌女症导致了国家和政府控制的军队卖淫、战时性暴力以及和平时期的军队性暴力。

与高良沙哉为战友的高里铃代进一步表示,这种因战争而来暴力,以及暴力导致的创伤,最后也会透过暴力延续下去。她举了个例子:冲绳知名戏剧导演幸喜良秀,虽然对外是个了不起的艺术家,对内却会对家人施加暴力,“他的女儿说,父亲身上带著战争的创伤,而这些创伤来自他的父亲——也就是她的祖父——曾参与过战争。这些参战的父亲们不会谈论战争,但实际上,他们把那种战争的暴力带回了家庭,成为家庭暴力的原型。”高里铃代进一步指出,那些支配与强制的暴力,其根源就是战争本身。

“我们必须更彻底地反省什么是暴力。”高里铃代进一步表示,我们也必须彻底理解:人权是平等的,无论对方是谁,每个人都应该被平等对待。“不论身分地位,人与人之间都该是对等的。”她说。

触目惊心的描述,谢谢非常好的深入报道,实在太佩服她们的努力了。

非常出色的深入報導。謝謝。

內文中有一段寫到:「美軍朝著躲著人的鍋釜丟手榴彈,把藏身在裡面的女性逼出來⋯⋯」

這是翻譯錯誤,沖繩講的「ガマ/Gama」不是「鍋釜」的意思,而是天然洞穴。沖繩有非常多天然的鐘乳石洞,這些天然洞穴是沖繩戰役時的躲藏地點,也會作為戰壕、野戰醫院使用。

謝謝指出!錯處已經修正。