【编者按】“寻找一块墓地”是端传媒新开设的专栏,我们希望在这里认真地和读者谈死亡﹑遗憾﹑悔恨,但也谈生命﹑爱﹑希望和那些无法解决的道德难题。我是这个栏目的编辑陈婉容。有些读者也许还记得,两年半以前我写过一篇纪念我的研究院老师,社会学家艾瑞克.莱特的文章:《关于爱,社会学家Erik Olin Wright教我的事》。两年半后的今天,我完成了Erik病中书《命若星尘》的翻译,这本书已在10月初由麦田出版社出版。

艾瑞克是大师级社会学家,从事学术研究逾半世纪,著作等身,早就是有志研究阶级和左翼理论的学子们不能绕过的理论家。但对于曾有幸认识他的人来说,他远不止于此:他总是启发我成为一个更好的人,而不止是一个更好的学者或知识份子。艾瑞克以往常以“YoYo”称呼我--因为想以我的母语(广东话)喊我“婉容”,却总是抓不到困难的发音。在他离世后,我才发觉在异国他乡,再没人像亲人一样叫我的中文名字了。艾瑞克就是这样的一个人,在细微处也见他的温柔与真诚。他是一束光,总是不吝照亮身边的人。。

所以,让华文读者也能读到这本艾瑞克在病中写下的日记,我深感荣幸。这篇文章是《命若星尘》的推荐序,由东海大学社会学系荣休教授黄崇宪老师所撰写。黄老师博士毕业于威斯康辛大学麦迪逊分校社会学系,是艾瑞克的高足,也是他“在知识之旅一起跋涉,共同探索”的旅伴。在这篇序言中,黄老师回忆了与艾瑞克相处的点滴,也侧写了艾瑞克对爱﹑社会学,以及生死的看法。

《命若星尘》是本意外之书。

二○一八年四月,业师艾瑞克.莱特(1947-2019)被诊断出罹患急性骨髓性白血病,随时可能夺走他的生命,就开始在CaringBridge社群平台上规律地写起部落格,企能更有效率,让关心他病情的人,因此有所连结,原本并无出书打算。

当艾瑞克在网志(2019年1月4日)写到,大概只剩三星期余生时,我内心沉重无比,决定带两个女儿同行去探望他,最后道别。在旧金山机场,特意找僻静无人角落,拨电话:“Erik,我是崇宪,正要转机去探望你。”“我收到你的Email,但最近已无法亲自回复”。之后,是短暂的沉默。再来就是艾瑞克语带哽咽:“崇宪,没想到你那么大老远回来看我,还带著你的女儿……”。艾瑞克语不成声,又是片刻空白,我泪湿眼眶,不知如何接话。“你和女儿有地方住吗?我在医院附近租了一间小公寓……”。艾瑞克正面对命在旦夕的临终,却还挂念著我们今晚住处有无著落。

隔天(2019年1月13日)早上十点到医院,找到重度看护病房,入口处备有酒精和口罩。艾瑞克当时已完全没有免疫能力,最担心的就是感染。病房很宽敞,艾瑞克斜躺在病床上微笑招呼我们,幽默地说,医生警告不可和来探病者太接近,所以你们不能抱我。他精神很好,谈兴甚健,完全看不出是濒危重病之人。寒暄聊过一阵之后,艾瑞克突然对我女儿们说,把口罩拿下来吧,我想认识妳们。“You are beautiful.”,我们只能浅浅微笑以对。

我问他有没有打算将病中网志结集成书?艾瑞克露出非常惊讶表情,“从没想过耶!”其实,我比他更讶异,竟没有其他人提及此事。艾瑞克不解地继续说,那网志是非常个人的书写,值得出版吗?“当然啊!”我坚定回答后,艾瑞克望向我的女儿们,似乎在征询她们的意见。大女儿殊非说:“我一直都有关切你的部落格,每次读都给我很多的感动和启发。”但艾瑞克当下并没有随即应允,此事就暂时打住。我又试著去游说师母玛西亚,她不置可否,要大家再想想看,最后由艾瑞克决定。

因此,当接到麦田出版社邀约为此书写推荐序时,惊喜莫名,因为万万没料到此书,竟能有与台湾读者会遇之殊胜机缘。

展读书稿之际,又看到艾瑞克在病痛凌虐、死亡逼视、预知时至,身心的艰难,及舍放不下家人的,爱别离苦。常在某些段落,掩卷太息,诸多感慨齐涌心头。

此书把艾瑞克向来的人格特质发挥得淋漓尽致,被布若威(Michael Burawoy)称为“攸关生死斗争的美妙民族志书写”。艾瑞克在生命陷入危殆,于病苦中仍奋力,甚至欢欣写著。仿佛在沙漠中的琼麻,必须在极为炽旱酷烈,干冷的寒风中,努力储藏水分,从毫无免疫力的身体,抽出柔软的花茎,悬命开出颤巍巍,那么艰韧、但又那么凄绝的,爱别人生之花。

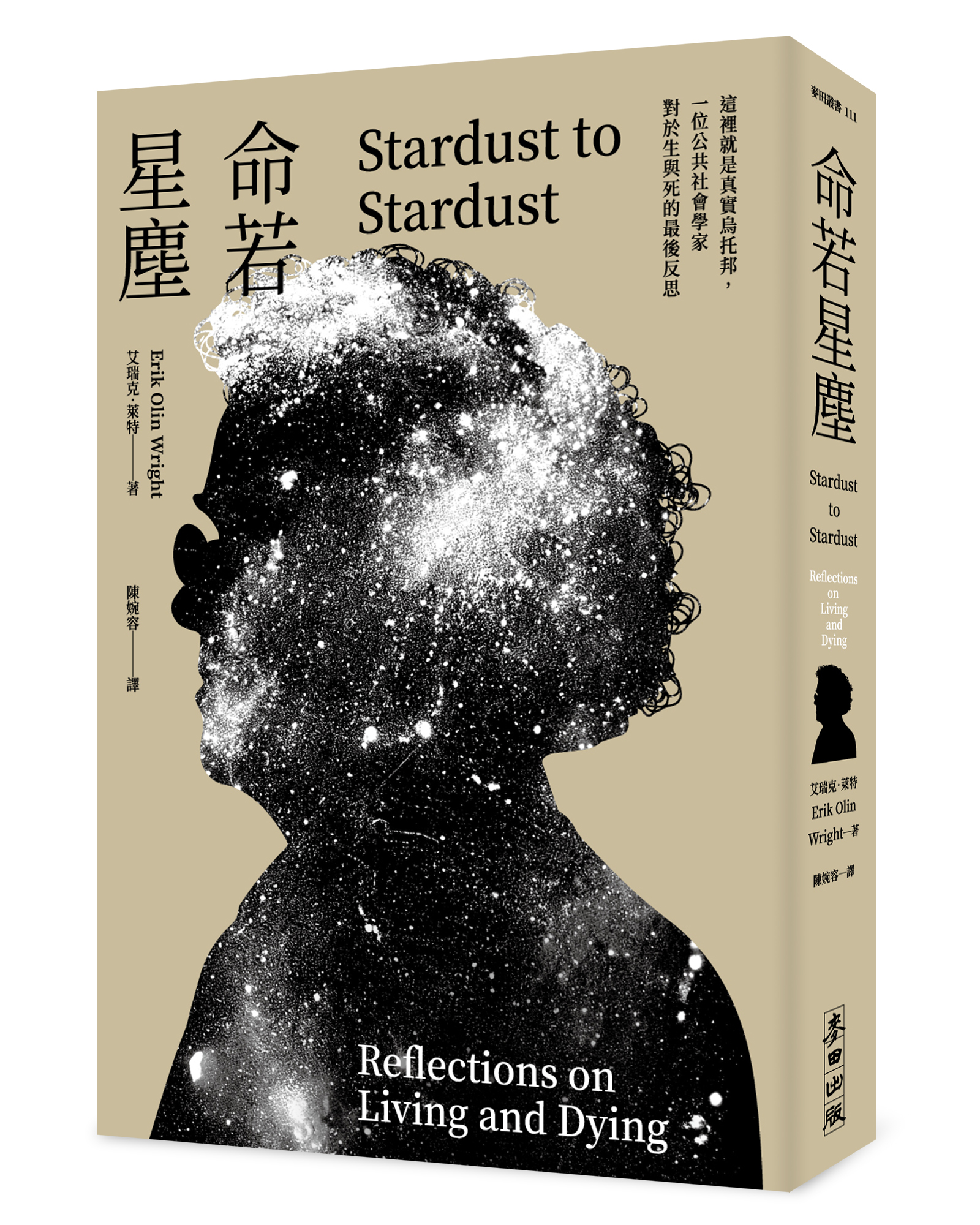

《命若星塵:这里就是真实乌托邦,一位公共社会学家对于生与死的最后反思》

出版日期:2022/10

出版社:麦田

作者:艾瑞克.莱特(Erik Olin Wright)

译者:陈婉容

终极叩问

《命若星尘》也是充满哲思的生死奥义书。

死亡从来都是哲学家探讨的重要主题。苏格拉底说:“真正的追求哲学,无非是学习死亡。”海德格决绝宣称:“人类唯一的存在方式,就是向著死亡存在。”更且把死亡定义为:“不可能有进一步的可能性。”我们都是向死的存有者。

时间就是无常的示现,天命可畏,倏尔奄忽,嗒然若失。

啊,死亡,你究竟潜伏何处?

在本书中,艾瑞克从社会学家,变成凝视死亡的生命哲学家。自确诊起,连续几个月治疗,各种药物带来巨大副作用、永久性免疫系统破坏、殷盼骨髓移植配对、延宕、落空、起伏,到移植后复发、白血球于是愈发失速辗过,掐指倒数的余生。

死亡如此靠近,在日常之中舒展开来,渗入生活,盘绕心头。

迎接死亡,身心如何安顿?

艾瑞克以其独特方式,在死亡无所不在的惘惘威胁中,以他强大的感知力与深刻洞察,将病情发展细节,巨细靡遗呈现,键入书写。这本书令我们得以一窥,他在病痛的磨难,与人生落幕之际的勇气;也看到没来由的泪水、梦魇、偶发的脆弱、与自我安慰。

面临死亡轮番伏击的日常,艾瑞克一方面维持他典型的乐观,同时也以悍然的态度面对现实。在书中,他告诉我们活著有很多乐趣:古典音乐之美、和朋友家人相处的快乐、把爱传递给他人的美妙、以及让这世界更美好的喜悦。写作成为他与死亡协商的自我疗愈,有生之赞叹、爱的拥抱,还有他恋恋不舍的悠悠人世。

《命若星尘》感人至深,是与死亡交手时所留下的存在证言、人性孤本、与华美的天鹅之歌。

艾瑞克优雅离席,如丁尼生〈尤里西斯〉诗中所言:“我不能荒废我的旅程,我要畅饮生命之酒直到杯底。”

从部落格一开始没多久(2018年4月28日),艾瑞克第一次提到星尘(stardust)这个比喻。将自己称为最幸运、最有利的,浩瀚无垠宇宙中的星尘。他是那一粒特别的星尘,奇迹的转化为有意识的生物,能觉察到自己的存在,而这粒星尘将消散,返回更平凡的物质状态,随机殒落在浩瀚无垠的银河角落中。

“星尘”(stardust)之比喻,为本书点睛之笔,容我原文照引:

“我不过是一束星尘,因著偶然,散落在银河此一角落。在这里,有些星尘以复杂的方式聚在一起,故有了“生存”的状态;又,更复杂的是,这些星尘也有了意识,而且感知自己拥有意识。多么神奇──星尘不过从超新星爆发而来,本无生命,却因偶尔以复杂方式聚集,故有了自我意识,并能感知自己的存在和意识。这是浩瀚宇宙间至高无上的光荣。也许这是有终点的。这个复杂的组织将会结束,而这束星尘,令我之所以为我的这束星尘,也将冰解云散,返回一般的形态。这本无可奈何。人类作为有创造力,有幻想力的生物,我们总有办法在星尘散尽后,用不同方式延续自身之存在。”

此为艾瑞克的宇宙论、人生本体论、生死观。作为一个“快乐的无神论者”,艾瑞克坚定无畏地检视存在处境,不靠宗教提供护栏过活,不依赖许诺的天国、不朽、救赎、或轮回,诸如此类的概念,来否认死亡后的巨大黑暗。他认为此生只不过是宇宙千万年历史里,忽然照到的小小片段而已。

大无畏地面对死亡,展现了艾瑞克全幅生命气质最深邃的一面。

纳博科夫(Vladimir Nabokova)在自传《说吧,记忆》一开头如此写道:“存在不过是一道光缝,稍纵即逝,前后俱是黑暗的永恒。”

波赫士说:“人死了,就像水消失在水中。”

擅长警句的傅柯如此说:“人终将被抹去,如同大海边沙地上的一张脸。”

从一个有形的人,最终进入一个无形的浩瀚中,随风而逝,挥别尘世。庄严领受死亡,礼赞热烈活过的一生,终于完成,宇宙归队。也许学习面对死亡,不是去掀开有害的潘朵拉盒子,而是带给我们更丰富、更积极重拾生命的契机。

因为,就像那神话所说的,虽然打开盒子时,有不少妖魔鬼怪会跑出来,但最重要的是希望,还藏在盒子内里的最底层。在行经死亡幽谷的旅程上,艾瑞克一方面直面死亡之巨大且现实的威胁,一方面从不放弃希望,甚至是欢欣热烈活在当下。

也许死亡不难,正走向死亡的路才难行,起起伏伏,在高山低谷震荡,逐步谦卑、理解、感恩、平静。

艾瑞克步步走向大限的优雅、坦诚、丝毫没有俗套的雕饰与矫情,读之令我低回,带来极限体验、深层触动、全面觉知,与最本真的自我相连,重新思考自己的人生。

也许,生命真的是从死亡那端开始的。生命存在的佐证,不是必将到来的死亡,而是曾经活出的精彩。人生少些遗憾,也许比较容易面对死亡。

艾瑞克临终前的生命退潮,像一首诗,虽然是令人悲伤之诗,但之所以悲伤,但没有任何埋怨,也许正是他热烈活过,爱别人生的最后安慰与酬赏。

爱与真实乌托邦

《命若星尘》也是爱的实践之书。

在艾瑞克所有的学术生涯写作中,从没有写过关于爱的主题。

学生时代,我上过他的课有十门之多(事实上所有他开的课我都修过),上课内容大抵是政治经济学取向,很硬的高密度知性论辩,他很少提及个人私生活及内心世界。因此,在本书中才得以窥见,艾瑞克柔软之心的感性面向,机会难得地,进入他内心隐密的圣所。

本书中最令我触动的是他写道:“爱真的是贯穿我生命中的一条主线,结合我如何为人师、如何为人父、我的学术工作、以及对马克思主义和解放型社会科学之全心投入。”

再者,就是2018年12月2日的那个噩梦:大家对他写网志的嘲笑。一种深刻的自我被否定感,艾瑞克说没有一个噩梦比这个更坏了。他的生命、他所爱的一切、他赖以生存的所有都是一场空,被彻底否定崩蹋。接著他继续写道:“跟我对资本主义的批判相比,我更坚定地相信,我在世上体验到的爱。如果爱是假的,甚么都是一场空,甚么都没有了。”

他总结说,他不觉得在一年前他会写出上面这样的话。我想对所有熟识艾瑞克的人来说也会跟他一样,非常诧异。此反差真的太大了,可以说是课堂内与课堂外的两个强烈对比。课堂内授课焦点,定锚在对资本主义的诊断,及讨论如何超克与转型的问题,可说是“解放政治”,但此书中所提到则是“生活政治”。

“解放政治”是生活机遇的政治,关心的是减少或是消灭剥削、不平等和压迫,力图将个体和群体,从对其生活机遇有不良影响的束缚中解放出来。主要取向是倾向于“脱离”而不是“朝向”,因为单把人解放出来,并不必然具有什么“实质内容”的前瞻指南。因此我们需要新的“生活政治”,来处理如何实现自我。

当人的生命史从事先给定的,强制约束解脱出来后,变成是开放的。相对于传统的“标准生命史”,生活政治面对的是“选项生命史”。生命阶段与事件的发展不再是一“给定的”(given),具有强烈规范性的、集体的标准历程,而是个人根据自我性向与意义,在不同选择项目中,选择自己的生活形式,此为“个体化”的“生活政治”。

以往艾瑞克的研究与学术著作多半是“社会如何解放?”的问题,社会学之于它不单只是一个学门,而是肩负更艰巨智识任务的“解放型社会科学”。其毕生学术志业,所情牵志系的,就是叩问求索一个更平等、更公义、基进民主的世界如何可能。

如果说艾瑞克在《真实乌托邦》一书中,带给我们智识上另一个更美好的世界是可能的“解放政治”。在《命若星尘》中,则留给我们他的做人方式、立身处世的种种美德、以身作则竭力建立社群、在繁重的教学、研究、著书、演讲之余,也还竭力把爱扩散出去,为身边的人付出,让他身边的人都得以欣欣向荣。

艾瑞克所活出的典范,就像一个光源--这不是文学修辞,而是接近他、和他相处自然而然,就会感受到的,他那高贵人格,散发出的光辉。艾瑞克终其一生,总是真实在做自己,活出一个正直善良、怀抱崇高理想,以爱实践其生命终极关怀,与核心价值的人生。即使死亡将临,生命逐渐流失,却还是持续不断,为了更好的未来而奋斗,在精神和实践中,当一个乌托邦主义者的“生活政治家”。

死亡的威胁,就像存在主义精神分析所说的“边界经验”(boundary experience),将我们从日常中脱离出来,让艾瑞克强烈意识到爱,将爱“前景化”,原来参与爱并深爱他人,就是贯穿他一生的主线、生命最大的目的与意义。

其一生行止,恰恰体现了佛洛姆在《爱的艺术》一书中所揭橥的:爱主要不是一种和某个特定的人的关系。它是一种态度,一种性格取向,这种态度或取向决定了一个人与世界作为一个整体的联系性。

佛洛姆认为人有一种原生倾向(primary tendency)或潜能,可以透过积极建立关系来形塑自己的存在,让自己的存在获得越来越大的独立性。他把这种建立关系的艺术称为创造性(充分体现在艾瑞克的性格上)。当这种原生倾向内化在生命中,变成不间断的创造性取向,就能够以此力量去生活、去思考、去爱、去活出最大的可能。

艾瑞克在他临终前,还是继续热情,甚至是欣欢地写著,虽然心存感激自己所拥有的个人恩典,但从不纵容放任自己,而是试著让世界变得更好,来为自己和别人创造意义。以感恩之情,回顾自己一生,之所以能坚定企图重新活化马克思主义传统,并使其更深刻地关联到对民主深化与社会正义之追求,乃源于他所拥有的有利条件与环境,因而得以活过一段极为丰富有意义、在智识上令人兴奋的个人生活。所以,没有埋怨。

《命若星尘》是一本病厄生死书,却也是无以伦比的,充满了爱的一本书,启发我们活得越充实,死得就越坦然。

宇宙归队

在CaringBridge社群网站上,最后发文是由艾瑞克的女儿贝琦于二○一九年一月二十四日写的《爱与忧伤》(未收录在《命若星尘》中):

“大家好,我是艾瑞克的女儿贝琦。艾瑞克昨天子夜过世了(笔者注:二○一九年一月二十三日半夜十二时二十二分),玛西亚、珍妮、布若威和我都随侍在侧。昨晚他发烧一直喊痛,之后病情就急转直下,不再有回应。我们竭尽所能让他舒适,护士和医生也都从旁给予支持协助。这整天从早到晚,我们都在一起,回忆、谈笑、及握住他的手。聊著他如何能带给我们,如此多的欢乐。玛西亚为他读完了《林中空地》(The Clearing),所以他能够听到书的结尾。我们相信,他撒手人寰前,内心是平静的。这个网站对他意义重大,而且以此所形成的社群真是棒极了。读留言是非常大的抚慰与启发,借此得以让我们继续体验,他对生命和世界之大爱。谢谢你们参与其中。”

当得知艾瑞克去世时,我除了感到伤痛外,随即想到师母及他们的女儿。艾瑞克走了,生命到此结束,无声无息回归到宇宙浩瀚中的,那粒星尘。但生活中的这一休止符,对依然还活著,挚爱著他的亲友和学生们,有多么残酷、多么难以面对的死别之痛,以及千呼万唤不回的失落。

艾瑞克离世前,我和女儿们去探视他的最后情景,乃又重新浮上心头。

第一天(2019年1月13日),我和他得以有五六个小时的相处,讨论《如何在二十一世纪反对资本主义》中文翻译的出版计划。接著听艾瑞克口述一封要给他三个都还不满三岁孙儿女的十万字长信。因为孙儿女年纪都还太小,艾瑞克想借此信让孙儿女长大后,可以认识他是一个什么样的人,如何养育两个女儿,从生命中学到的教训,他的政治立场,核心价值、以及人生观。本来在电脑前写,后来因病情恶化,妨碍了手指的操控,常打错字。因此,改由艾瑞克口述,贝琦听打下来。

隔天早上十点,再访艾瑞克,那天是大阵仗,访客前前后后总共来了二十五个他所教过的和正在教的学生。艾瑞克情绪高昂,滔滔不绝,似乎又回到了以前上课时的口若悬河。但当一提到即将离开人世,和最挚爱的家人永别,就瞬间哭了出来。

他感叹回忆是带不走的,只能留给活著的人。最难过的是无法看到三个孙儿女长大,参与他们的成长,他们也没有机会多认识他。当下是很伤感的时刻,但随即大伙儿们又回到往日时光的叙旧中。

时候不早了,艾瑞克在病房门口送客,学生们一一过去跟他道别,将内心深处,感激的最后话语,娓娓道出。我刻意留到最后才走,因艾瑞克坐在轮椅中,我必须屈膝蹲著才能和他说话,心乱如麻,根本不知该说什么。

艾瑞克对我说:“崇宪,你什么都不用说,我了然于心,作为朋友,我们有共享的信念和价值,在过去的岁月中,我们就像旅伴,在知识之旅一起跋涉,共同探索,那是多美好的时光。”

我无言以对,只能紧抓最后机会,又再次建议病中部落格一定要出书,如果美国不能出版,我可帮忙在台湾出中文版。艾瑞克又看看女儿殊非、殊凡,说很高兴认识妳们。我们父女三人早已泪流满面。

从第一天早上探访,本来预想以他的病情,顶多待上一小时,没想到一直留到薄暮冥冥时才离开,隔天亦是如此。完全没有料及,在艾瑞克撒手人寰前的一个多星期,能有十多个小时跟他相聚的宝贵时光,还分享了他的过去人生。

艾瑞克在我生命中,有巨大无比的影响,而且他的为人处事与知识上的启发,可以等量齐观。他不只是我的指导教授,也是我打从心底最敬爱的人师。何其有幸,今生能有此师生情缘的恩宠,跟随他读书,且惊险又不无带点戏剧性地,完成硕博士论文,若无他睿智又出格的“另类指导”,后果不堪设想。

艾瑞克在开始写部落格的第一天(2018年4月19日)中,就写下疗程中的各项步骤,最后“到了春季,我又可以上马继续前进了”。他把整个疗程当成是往未知荒野,充满危险的一次远征,而不是一场需要别人拯救的灾难。康复以后还是没有退休的打算,希望在二○一九年能再回到系上开课。

艾瑞克的离世,唤起我对麦迪逊(Madison)无比珍贵的回忆,我从学于他已是三十多年前的往事了。那个美丽的、充满人文气息的大学城,春天该是雪融、春回大地的季节。每一个角落,都藏著春天的小精灵,从冬青树丛中探出头来,在长达半年的雪季封锁后,迫不及待地在枝头发布春天的消息。那美丽是难以形容的,只有打赤脚走过社科院前钟楼草地的人才会知道,只有漫溢著丁香花的春风才知道,只有春天的麦迪逊的夜才知道。

荣格声称:“生命就像以根茎来延续的植物,真正的生命是看不见、深藏于根茎。”

当代精神分析学家欧文.亚隆(Irvin D. Yalom)谈到“涟漪效应”的概念。我们每个人,往往在不自觉中创造了影响力的同心圆,就像池塘中的涟漪不断扩散出去,直到看不见,却会仍然以奈米的层次再继续。虽然看不见了,但依然持续在人心深处起波澜。

2021年我退休前所开的最后一门课,以艾瑞克在病中完成的最后一本书《如何在二十一世纪反对资本主义》为课名,作为对艾瑞克最深挚的悼念。在第一堂课上,通常只是课程简介发课纲就结束的惯例中,我却不自觉连续不间断,没下课休息,讲足了三个小时,学生也都精神贯注倾听,没有人离席。还有另一次在独立书店分享该书,本来预计两小时结束的活动,也一口气讲了四个多小时。让我深深感觉原来艾瑞克对我的影响如此之大、之深。还有我的投入也许也感染了听众们,这就是涟漪效应吧。

艾瑞克在病房中给三个孙儿女写的那封长信,在不久的未来,就会跨过死生契阔之冥界,成为抵达他们手中的“时光瓶中书”,陪伴他们成长。此事让我常想起,如果艾瑞克能像里尔克所写的《给年轻诗人的一封信》般地,写本《给年轻社会学家的一封信》,该有多好。

艾瑞克已离世三年多,但还是不时会在灵光乍现的记忆中现身。所谓“在场”,就是存在呈现于此时此地(here and now)。相对地,“缺席”即是存在的缺失状态。艾瑞克已宇宙归队,但他的身影却雄辩式地、音容宛在地在场。

缺席的在场,在场的缺席。

他一生的知识追求,带给世界许多启发。任何热烈向前生活的灵魂都能为这世界带来光亮。

艾瑞克活在很多人心里,以他特有的,温暖的方式。

是陳婉容的第一次翻譯嗎?好期待。會讀。

谢谢分享