“这是北京白云观,你们看,那时空无一人。”

2019台北国际书展的公开沙龙上,曾经获得普利策奖(Pulitzer)的美国记者张彦(Ian Johnson)向台下的观众介绍自己的书《中国的灵魂:后毛泽东时代的宗教复兴》。谈到为什么会对中国的宗教现状感兴趣,他在投影上打出一张在白云观拍的照片——那是1984年,22岁的张彦是第一次来到中国的北京大学的交换学生,他和朋友一起捧著出版于文革前的《纳格尔百科指南:中国》(Nagel’s Encyclopaedia Guide:China),骑著自行车哗啦啦地按图索骥北京城里四散的庙宇。白云观是其中一个——但正如文革中被毁坏或封闭的许多庙宇一样,白云观空荡荡的。

端看现在,白云观每逢节假日都会遭遇大批人潮,香炉上的狻猊被游人摸得锃亮。即便是在1951年,白云观也是人们最喜欢去的场所之一,老舍写那时候北京人过春节,元旦那天城内外有许多寺院开放,“北城外的大钟寺、西城外的白云观,南城的火神庙(厂甸)是最有名的”。

然而张彦与中国庙宇的第一次会面,却是这样的灰落落、冷清清,这让从小随著母亲信仰基督教的他感到悲观,“中国没有宗教了”。

中国当然是有过宗教的,从佛教的传入及道教的兴起,现代意义上的建制性宗教在中国有近两千年的历史。只是从中共建国以降,宗教就一直是被“改造”的对象。毛泽东一句“共产党不需要宗教”,使中国变成一个无神论的国家,而一场浩荡的文化大革命空前绝后地通过大规模社会动员,破坏了包括宗教在内的各种社会和文化传统,这种物质和精神上的大面积创伤,至1984年张彦看到的中国,也还没有恢复。

可是中国宗教政策的转机其实始于1982年,邓小平宣布落实“宗教信仰自由”政策,中共下发19号文件要求重新认识宗教和民族问题。即便是在文件公布的数字里,人们也惊奇地发现,在中国宗教遭受过控制、打压、改造甚至消灭的环境下,基督教人数仍然取得惊人增长。香港中文大学神学院院长邢福增认为,这绝不可能是1979年之后才发生的,他引用自己有关中国基督徒的口述史研究,佐证这场复苏是从文革期间的地下状态或第二社会(The Second Society)开始的。

这场巨大的宗教复兴现象到底是怎么展开的,五大教的信徒及中国民间信仰者如何观察、描述这些年的处境,这就是张彦在新书《中国的灵魂》里想要刻画的图景。从1996年开始长驻中国,从做记者到写书,张彦的目光始终落在中国社会;对他来说,书写中国是一个持久的、不乏新意的过程。

英文学界的一些主张曾经认为,只有制度性的、正统的宗教才能酝酿出真正的信仰,并以此认为中国没有宗教。张彦没有囿于这种认识,他对中国宗教信仰的评价更接近学者杨庆堃的“弥散性宗教”(diffused religion,又译分散性宗教)的概念,即不成系统却无处不在。张彦形容所有宗教像在一个持续的光谱(Spectrum)里:“一方面,宗教是非常哲学化的,是关于精神领域的,另外一方面,宗教有纯仪式的一面。”因此,他不轻视“拜拜求平安”这样的普通民众看似“无主”的宗教生活,同时分配了一大部分注意力给不经中国政府认证的“地下教会”。

如此,在他的书里,可以同时读到儒学大师南怀瑾、地下教会牧师王怡的故事,以及市井小民的宗教日常。

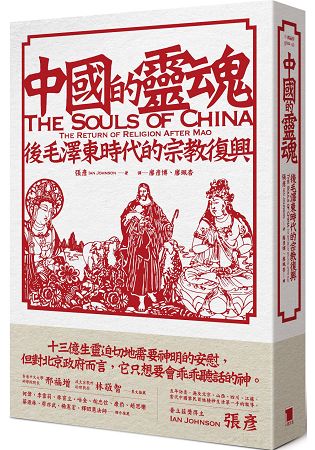

《中国的灵魂:后毛泽东时代的宗教复兴》(中文版)

作者:张彦

译者:廖彦博

出版社:八旗文化

出版日:2019/2

《中国的灵魂》英文版出版于2017年,彼时已经引起许多人的兴趣。在中文版问世前,他曾经接受端传媒的访问,细谈及他怎么写这本书、怎么选择访谈对象。他形容自己是“参与式的观察者”(participatory observer):诵读过《道德经》,练习过内丹和冥想,参加过阴阳师的法事,也参加教会的礼拜活动。与采访对象的许多聊天从酒桌上开始,有一次他用啤酒PK对方的43%酒精浓度的烈酒,好试图保持清醒。末了采访对象问他,“我们为什么在这里?外国人,告诉我。”(编注:此为该书原文),张彦还没有想出这个苏菲式提问的答案,对方就眼神涣散地睡过去了。

谈及宗教复兴,通常最受关注的就是复兴力量对社会变迁的影响,但张彦对这一点始终保持谨慎乐观。两年前与端传媒谈到宗教复兴与中国政治改革,他就指二者没有什么关系:“宗教复兴可能为社会创造一个新的意识形态,提供重要的价值观,还可能为政府治理,履行《宪法》提供一些思想⋯⋯宗教复兴会鼓励人们做好事情。”

但这两年,中国的宗教管治发生了很大变化。2018年3月,中国国家机构改组,宗教局被取消,并入统战部,意味著由中共党组织直接进行宗教管理。在内,2018年中国还发生了拆除十字架运动,年末多个地下教会被连根拔起,而新疆“再教育营”被揭露,也令人震惊。为加强“党的全面领导”,中国各地开展“四进”活动,意指国旗、宪法、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进入宗教场所,这些做法为境外各类“中国禁闻”增添了啼笑皆非的谈资。

对外,中国与梵蒂冈的关系发生变化,2018年中梵就天主教主教任命问题签署临时协议;而就在这个月底(3月21日到24日),习近平将访问意大利,不少分析人士猜测,习近平很可能顺路访问梵蒂冈,与教宗方济各会晤。

也即,北京萝卜大棒齐下,一方面收归管治大权、培植官方认可的传统宗教,一方面压缩地下教会的生存空间,加强对外来宗教的管理。这些举动对宗教复兴力量,将产生什么影响?中国高层的这些做法,有没有改变张彦对宗教复兴及宗教管治的看法?作为中国宗教社会的观察者,张彦有哪些新的故事?跳出他的作品,他对中国的宗教、文化复兴,乃至社会发展有哪些期待?

两年后我们再访张彦,想听当宗教复兴遭遇愈加收紧的宗教政策,这位中国宗教社会的书写者有何感想。

以下为端传媒与张彦的访谈整理。采访以英文进行,经端传媒翻译为中文,文字经过编辑。

端=端传媒

Ian=张彦

宗教复兴为中国带来新的价值观

端:两年前成书的时候,你认为宗教复兴为中国的汉族提供了新的价值观。在今年出版的中文版序言中,你也开篇提到,全世界都出现了寻找新的价值观的现象,并为此感到雀跃。对你来说,寻找、研究及确立一种“价值观”意味著什么?

Ian:我认为宗教复兴提供了一种新的方式,让中国人自己产出一套新的、属于中国人自己的价值体系。你知道,政府想要将自己的价值体系(社会主义核心价值观)强加到人民身上,政府也拥有这种至上而下的权力。虽然社会主义核心价值观中,也包涵一些有价值的传统观念,但这些传统观念是对政府有利的。我注意到的一件事是,很多人觉得中国在过去的一个半世纪里,丢失了很多框架、传统、价值体系和人们在社会中共同生存的方式。这些年人们尝试重新去寻找这些东西,很多底层的中国人民开始寻找自己的传统和价值观。

端:宗教力量的复兴,对中国的民主化、对政府权力有什么样的影响和挑战?

Ian:我不认为这对政府会产生什么即时的挑战,相对来说,这是一个社会的长期性的变化过程,因为政府的权力太强大了。1989年中国经历了天安门事件,在那之后,当时的欧洲,柏林墙也倒塌了。中国的共产党看到并研究了欧洲的这一变化,他们注意到共产主义在欧洲失败的部分原因是因为那里有太多民主社会组织了,比如说波兰的基督教会、东德的新教教会,贸易组织等等。中国领导是不会允许宗教组织发展到如此有组织性的地步的。你看在台湾,是有一些非常政治活跃的宗教组织存在的,像是佛光山;而在中国,这种现象是不可能的,因为政府不会允许它们存在。

宗教复兴带来的是一种更深层次的改变,它提供一种新的价值体系,一种不依赖于政府的价值体系。

我认为宗教复兴带来的是一种更深层次的改变,它提供一种新的价值体系,一种不依赖于政府的价值体系。当然了,政府一直想要利用宗教,不仅仅是中国,全世界的各个国家比如美国,欧洲和中东,政府都想让宗教为自己所用,但是这件事比人们想像的要难很多,宗教是非常难以控制的。很多人认为儒学是在政府控制下的,但其实就算是儒学,也很难完全被政府所掌握,因为它有自己独立的一套价值体系。

端:一部分试图推动当代中国体制变迁的学者、律师在精神层面上诉诸于基督教,甚至用一种非常激进的方式认为“只有基督教才能救中国”,你怎样看待这种心理机制?基督教在多大程度上能对中国产生影响?

Ian:我和人们聊起怎么想到要来信教的,通常,那些思想家,写文章的那些,会告诉我,在政治改革失败之后,他们认为中国更需要先开始一场精神上的革命。我认为这解释了很多人的想法,就是你需要先改变自己的精神生活。我不好说这种解释是否合乎逻辑,但这确实是一部分人的想法。我个人不认为任何一种宗教可以拯救中国,但中国可以通过发展宗教去改变自己。

端:在研究宗教复兴的过程中,你有没有发现什么问题?我们似乎看到一些复兴运动与权力交织不可避免造成的荒谬的事情。

Ian:站在信教者的角度来看(某种程度上这也是政治相关的),我认为第一个问题是各个宗教之间缺少对彼此的理解。佛教,道教,这些人民群众的宗教总是被归在一派,而新教和天主教等则被划为另一派,接著是伊斯兰教等等。所以我认为这是一个问题,宗教之间缺少沟通,政府也不鼓励这种沟通。

第二个问题是政府想要利用宗教,并且选择宗教中的赢家和输家。比如现在,政府选择的就是佛教和道教,于是他们就攻击基督教和伊斯兰教,于是便会发生各种情况。比如在新疆的悲剧性的情况,比如他们逮捕像王怡这样的人。

政府关注宗教复兴,想进一步掌权

端:成书的时间是2017年,但我们知道这两年中国发生了许多变化。2018年中共和国家机构改组后,原来的宗教局被取消了、并入到统战部,由党务系统直接管理宗教工作,你是否看到了新的影响?

Ian:我认为这是过去十年里,我们注意到的社会严管的一部分,尤其是习近平上台之后,但我认为在他之前就已经开始了。当然我并不知道政府的动机是什么,或者共产党在想什么以及他们为什么这么做,但我的猜想是,他们想要对宗教有更多控制权。宗教局前局长叶小文,他管理宗教局很长一段时间,他相对比较独立、是个很有意思的人物,但是政府可能不喜欢这样,可能政府认为宗教局有太多所谓专家,而且对宗教太过同情。即便宗教局的人是无神论者,他们还是会同情并理解宗教。所以我认为共产党可能想要对宗教有更严格的控制。

在我的书的最后,我简单提到了政府想要进一步掌权,我对之后可能会发生些什么做了一些推测。可能我这样说是“错误”的,但我认为政府还是足够实际和现实,他们不会真的对宗教做什么。因为如果你回顾1999、2000年打击法轮功,这个过程就花费了许多人力物力,上千人被关进监狱,送进劳改营,很多人甚至被打死,这花费了很多的时间⋯⋯而法轮功跟基督教家庭教会相比,规模还是算小的。所以我认为政府不会再这样打压宗教。

不过目前政府想要采纳的具体政策我还不清楚。比如对天主教,政府采取了两种政策,第一是与教皇外交的方法,他们与教皇做了个交易,政府可以认可天主教并且给予教皇一定影响力,所以理论上来说不需要所谓“地下教会”的存在了,因为所有牧师都可以得到认证。但是真实情况就是另一回事了。第二就是所谓杀鸡儆猴,政府关闭了北京,成都,广州的很多教堂。比如广州的荣桂里,创始人林献羔(Samuel lamb)在文革之后创立了这个家庭教会,几年前他死了(编注:2013年),这是个相当大的教会并且一直持续发展著,但在2018年被封。去年政府关闭了三个最有名的地下教会(编注:北京锡安教会、成都秋雨教会、广州荣桂里),所以我认为这是政府发出的一种警告:看到我们对这些教会做的了吗?下一个也许是你。

端:你在书中也重点描写了秋雨教会(Early Rain Covenant Church)及其牧师王怡的故事。过去数年当局一直非常谨慎对待秋雨教会,但在去年年底进行了大规模打压,而现在王怡牧师夫妇都被控以颠覆国家政权罪,王怡被刑事拘留,他妻子被指定居所监视居住。凭借你与王怡的私交,是否了解王怡是如何看待、面对这种状况的?

Ian:我认为王怡预料到了并且“准备”好了被捕,也许我这里用的不是一个最贴切的词,但他预料到被捕(expected to get arrested)。我在我书的其中一章开头介绍了王怡,那章的最后我放了王怡写给蒋(蒋蓉,王怡妻子)的一封信,信里写明了如果自己被抓,蒋该做什么。信中王怡说,他入狱就像是传教士去非洲。

他已经做好准备很久了。他预见到了政府和教会之间将会发生这些冲突,所以他才十分变得敢说话,他仿佛是做好了牺牲的准备,所以他不断发表一些过激言论,比如习近平是个罪人,比如修宪是不民主的、个人崇拜等等。我认为他早知道问题的存在。而在这种情况下,在政府不断出台更严格控制宗教的新条规的情况下,王怡不被捕几乎是不可能的。

端:2018年10月28日,王怡在布道时称:“这个国家正在发起一场对灵魂的战争(war to soul),虽然这场战争的排名并不是最靠前,但这是最重要的一场战争。” 您怎么看“灵魂战争”这个提法?

Ian:我认为政府确实是在攻击一些宗教并试图去掌握他们,但我不确定这是否已经能被称为一场“战争”。我对“灵魂之战”这项称谓持保留意见,但我同意它所指的事情正在发生:政府注意到了宗教的复兴并且想去控制它,就像几年前政府控制了非营利组织(NGO)一样,在这之前他们还控制了网络。共产党有时可能需要一些时间去做出反应,但他们总是会做出反应的。

端:这种反应是全面的控制吗?

Ian:我不认为“教会”这个东西实际上有太大的政治倾向,我也仍然不认为中国政府会尝试去关闭所有地下教会,因为数量实在是非常庞大。我们可以做一个简单的计算,假如在中国有1600万天主教徒,一半在独立教会一半在政府教会,如果每个独立教会有500名成员,那么就会有16000个教会。实际数字一定比这个更多,因为不是所有教会都有500人这么大的规模。所以我认为政府不可能关闭所有教会,他们所做的是在警告:第一,不要有政治倾向,第二,不要有太高的组织性。因为教会有名下的幼儿园,集会等等,也许之后教会将不再能够购买自己的产业(地产),政府也不会允许教会发展到国家级别。

大部分教会其实没这么有组织性。当然如果你要关闭他们,他们会反抗,但是目前来看并没有。比如在成都(秋雨关闭之后),实际上我还是有些惊讶的,他们并没有反抗。我认为教会于政府就像是一个谜题,你打击他们,他们只会破碎成更小的碎片,但碎片们仍将存在。

我认为教会于政府就像是一个谜题,你打击他们,他们只会破碎成更小的碎片,但碎片们仍将存在。

端:而在他们变成碎片之后,他们的力量被大大削弱了。

Ian:他们失去了帮助塑造整个社会的力量。对我来说很有趣的事是,我在书里曾经引用过北京的一位学者李凡,他说民间教会是中国唯一真正的非政府非营利组织。

宗教复兴在一定程度上帮助中国发展了公民社会。当然这取决于你如何定义社会。公民社会是一个在社会层面上更加激进的概念。如果你将它定义为民间社会,那么是的,所有的这些民间教会,独立组织,理论上都是民间社会的产物。那么它们对社会是否有影响或是改变呢?我觉得是以一种非常细微的方式,因为他们没办法让政府改变政策、或是做出其他“实际”的影响。

暴力使人害怕,但这将创造新一代的恐怖主义者

端:我想更多人感到悲观的是,政府注意到了宗教复兴并想要去控制它,会极大地削弱宗教对于社会构建的力量,即便如你所说复兴本身不会对政治改革产生什么影响;同时这种控制及打压的力度是可以很惊人的,令人无法反抗,比如新疆,当局正在针对“泛清真化”进行方方面面的清洗,无孔不入,而实际上它还是个民族问题。

Ian:新疆发生的一切是很可怕的悲剧,你不能用武力去改变人们的想法。如果你想让人们变得更加世俗化,你不应该把他们送去改造营。或许在改造营后,人们可以剃掉胡子,摘掉面纱,但是这不意味著你赢了,因为你不知道他们真正内心的想法。

中国对不同的宗教有不同的应对方式,培植佛教、道教、民间信仰,但打击外来宗教如天主教及伊斯兰教。基督宗教往往与外来传教士、梵蒂冈教廷等中共所谓的“外部势力”有关联,当局因此谨慎防范。但对中共而言,伊斯兰教还涉及民族问题,因此管理加强得很厉害。目前对新疆的做法我认为非常不可取,这件事在接下来的几十年内会给中国产生巨大的后座力(Backlash)。

端:但在这样全面严格的控制下,还能有产生反弹的空间吗?还残余这样的力量吗?

Ian:今后可能会因此出现更多的暴力和恐怖主义,在接下来20-30年内新疆不会变为一个稳定的地区。它可能会变成中国的“北爱尔兰”。我认为这件事上双方都该各退一步。英国在试图解决北爱尔兰问题的时候就一直往当地输送军队,他们几乎在北爱尔兰的每一个街角都设了士兵,但是这没有用。你可以用武力,但是这只会让人变得越来越激进,比如巴基斯坦就是这样。暴力可以使有的人害怕,他们刮掉胡子和摘下面纱说:我会变成一个“中国人”,但是其余的人只会变得更加暴力,你所做的只不过是创造了新一代的恐怖主义者。

端:你在书里的一个判断是中国不会全面接管宗教,现在这种看法有变吗?

Ian:就像我们之前说到的,当年的全面打压法轮功已经引起了很大的问题了,更别说是要打压全部了。就像我们刚才提到的那16000个独立教会。政府真的会继续去打压他们吗?我不认为政府有这么多的时间精力和金钱去做这件事。我认为政府不应该试著控制社会的方方面面,即使它目前有足够的资源去这么做。

这里必须看到的一个风险是:当我们说“国家”(country)的时候,有一个概念叫做“帝国过度扩张”,它说的是如果一个国家不断去征服其他国家,到最后会发现即使你征服了它们,你也没有办法完全控制所有的这些国家。我认为“政府”(government)也是一样,它没办法控制社会的所有方面。它或许可以控制非营利组织、关闭独立电影节、终止女性运动、民办教会,但是到最后这些只会毁了政府自身。我认为一个健康的社会需要非营利组织和各种公民组织。一个稳定的社会不应是人造的、外表强大的国家,看似坚硬实则易碎,都是外强中干的。

宗教“中国化”会创造新的宗教吗?

端:北京和梵蒂冈正在谨慎接近,近期也出现了地上地下两个教会人事融合,比如最近大陆就有一名地下主教被逼辞去主教职务,让位给之前不获梵蒂冈承认的“非法主教”。你怎么看这种潜在的变化?

Ian:我不知道教皇和习近平在想什么,但让我惊讶的是天主教在过去几年间的人数增长几乎“停滞”。你看,新教教徒从1949年的100万人到今天,大概有5000-6000万的规模,佛教、道教的人数以亿计,而天主教徒仅仅是从300万到了1000万,这期间中国人口数量翻了三倍(编注:1949年的4亿到如今的近14亿),意味著天主教教徒的增幅仅与人口增长相当。

我认为这与天主教会的阶级制度有关。比如在新教中,任何人都可以创办教会,比如(坐在这里的)我们现在就可以创办一个台北教会,而在天主教内这是不可能的。所以在1949年后,天主教的结构被打碎了,因为所有的外国人都被驱逐了,当时134个天主主教中129个都是外国人,而他们都被驱逐了,包括医院领导,学校,孤儿院领导等等,天主教那时仿佛被斩首。所以我认为他们的问题是没有本土化。所以后来的天主教变成了民间的宗教,大部分信徒是底层草根,再者,城市化开始了,所以草根人群从河北、山西等地的农村搬迁到了北京、石家庄等大中城市,他们也就从教会里离开了。

我认为天主教的问题是它没有参与到宗教复兴中去,它是唯一一个没有发展壮大的。教皇可能认为如果解决了牧师等人事问题,比如若是可以让主教、牧师都被合法认证,那么教会就可以更好的发展。因为现在天主教会就像是一个被绑住双手的人,如果他的双手被解开,那么他可以做的事情就会多很多。但是这样的话很多地下主教也会被迫离开,我去年曾访问过福建的一个地下主教,他说如果教皇要求的话,他就会离开。

端:这将带来恶果。

Ian:我认为问题在于,有那么多的地下教会,隐忍了那么多年,都是为了效忠梵蒂冈,但突然教皇就说:噢谢谢你们,你们不需要再做这样的牺牲了,去参加正式的、中国官方认定的教会吧。我想让人们接受这一切是很难的,教皇也许会失去一些支持、失去一些信众。

端:中国官方近年不断强调对宗教进行“中国化”,您如何理解这种“中国化”的内涵?这种“中国化”的努力会造就一种与原宗教完全不同的新宗教吗?

Ian:我觉得“中国化”只是控制的一种委婉说法罢了,因为他们并不是真的想要将中国的宗教本土化。我记得2014年习近平去了在巴黎举办的UNESCO大会,在演讲中他提到了他本人对佛教的贡献。他说,佛教的确是外来宗教,但是经过在中国的2000年演变,佛教现在已经是一个中国宗教了,而且他还认为这是他的贡献。所以也许中国政府对基督教和伊斯兰教的想法也是一样的。

天主教会曾就本土化宗教这件事有过很久的争论,天主教会有一个专业名词,Enculturation,来形容宗教本土化。所以宗教本土化并不是中国独有的问题,全世界都存在。如果你查阅关于 Enculturation 的资料,你就会发现很多天主教会关于如何将基督教本土化的讨论分析。在20世纪时,他们甚至为此在北京开设了一个学校,将绘画中的耶稣形象变得更像中国人,依据中国音乐写新的圣歌等等。但这不是中国政府意图的本土化,他们对这些理论不感兴趣,他们感兴趣的只有如何完全控制宗教。当中国政府说“宗教本土化”的时候,他们的真正意思其实是所有在中国的宗教都应该被完全控制。

当中国政府说“宗教本土化”的时候,他们的真正意思其实是所有在中国的宗教都应该被完全控制。

端:这些年无论是官方的宣导还是民间的反应,无论在人们的精神生活还是日常生活,“爱国主义”都有激烈的反响。在整个意识形态版图中,你认为爱国主义、共产主义在扮演什么角色?(虽然很多人对“共产主义”这个词不屑一顾)

Ian:很难说中国到底有多少人真的相信这个爱国主义。因为那些信仰爱国主义的人在社交媒体激烈的发言有时会造成一种假象。我认为这种爱国主义的问题在于人们获取的信息有限,所以他们经常下意识的就认为政府有在做事。就像政府在一些岛屿问题上的表态十分坚定激烈,但他们在这方面到底做什么什么实事呢?我觉得这可能是人们想要知道的。

至于共产主义,我认为现在几乎没有人真的信仰共产主义了。我觉得对很多人来说,他们寻找的是一种理想主义的东西,而这其中共产主义相对来说比较安全可靠,因为毕竟中国还是一个共产主义国家。但我不确定人们是否还真的有被共产主义所激励著。

“宗教本可以是软实力的来源”

端:全球化中,中国一方面受到外来压力,一方面也很想把自己的一套“中国方案”输出,在宗教方面,也有类似举动吗?

Ian:我觉得宗教原本可以是软实力的一种来源。中国是目前世界上最大的佛教国家。在无锡建立了一个世界佛教组织总部。所以我认为他们的确在这方面有做出一些尝试,但恐怕不够成功。因为中国软实力的问题在于它没有足够的自由空间去发挥创造。相比之下台湾就不一样,像“佛光山”等台湾组织传播到了世界各地,这是一种台湾的软实力。

有机的(Organic)东西是从公民社会中产生的。不管怎么说,好莱坞就是美国的一个软实力,但它不是政府的产物。所有的好莱坞电影,以及这些电影所传播的美国思想,都不是政府权力。事实上,美国也许是唯一一个没有建立所谓“文化中心”的国家。德国有歌德中心,法国有法盟,英国有英国文化协会,包括中国,西班牙等,大家都有建立文化中心的组织,而美国作为一个没有这种组织的国家,却恰恰拥有最大的软实力。

中国的问题在于限制太多,你想创作一些有意思的东西,就会有人说:这太敏感了,你不可以做这个,你不可以做那个。所有事都是被限制的,在这种情况下你不可能创作任何东西。如果它们被允许存在,那么中国可能就会有真正的软实力。

真正的软实力并不是指政府的实力,不是像无锡的那个佛教总部一样的东西。真正的软实力是,以佛教为例,如果中国的佛教足够活跃,有新的佛教思想家出现、新的佛教书籍出现,就像20世纪太虚大师创办的“人间佛教”,那么世界其他地方的人会赞叹中国发生的这一切,他们会认为中国一定是一个非常好的国家。这才是真正的软实力,而不是孔子学院这种政府控制的东西。

(实习生 Estelle Yang 对本文亦有贡献)

政府也擁有這種至上而下的權力---> 自上而下

“波兰的基督教会、东德的新教教会,贸易组织等”,贸易组织疑应为“工会组织”(trade union),麻烦编辑查证一下~

“北京中國天主教教會𥚃的聖徒在等待領聖餐。”

应为信徒比较恰当,天主教里通常圣徒指的是saint(死后被认证为圣人的人)

謝謝您的意見,已修正

不允许成员信奉其他宗教、供奉领袖为精神指引、强力控制成员,发起各类宗教活动。

这是中国共产党的所作所为,很明显它就是一个宗教。

作为一个当权宗教,它一方面要通过国家机器渗透社会,排除其他宗教的势力。另一方面又不能做的太难看,恐怕造成动荡。因此就通过所谓的“治理”,蚕食其他宗教,将他们驯化成“拍手教”(中国有8个在野党,除了开会鼓掌没啥作用,戏称拍手党)。

习时代与毛时代是多么的类似,长时间的在位、发起运动排除党内敌人、通过宣传机器引导舆论、党员狂热化…希望这只是昙花一现,否则毛时代的惨剧历历在目,中华大地的历史悲剧。

https://youtu.be/b6Enk55737w

习对佛教的“大贡献”

我很想知道习对佛教发展做出啥贡献了

我认为教会于政府就像是一个谜题,你打击他们,他们只会破碎成更小的碎片,但碎片们仍将存在。

--

这里“谜题”一词似为“puzzle”,若是则应译作“拼图”更为妥当。

咦,为什么11号发了一次15号又发的?

嗯?我們只發了這一次喔且只在今天。

多打了一個"R": “diffused rreligion”

謝謝你!已修正~

即便如此,對佛教和道教的培植,也是有選擇性的。

中國對不同的宗教有不同的應對方式,培植佛教、道教、民間信仰,但打擊外來宗教如天主教及伊斯蘭教。正解!