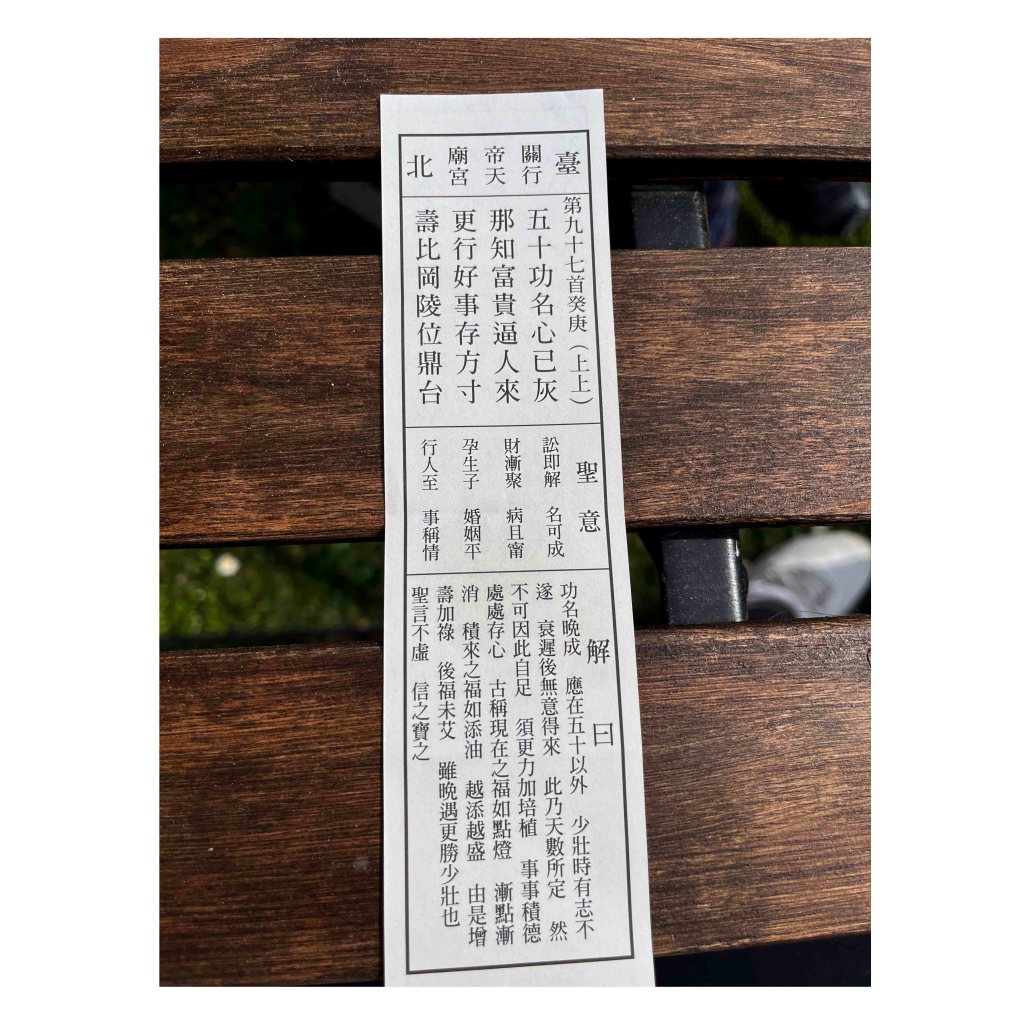

幾個月前,我和幾個同事一起參加行業會議。那時我們正經歷一個並不小的低潮,在某個說起現況萬念俱灰的清早,同事掏出了她在台北行天宮(聞說很靈的)關帝廟「拜拜」,為端傳媒的將來求得的一支籤給我看。籤文是這樣的:

五十功名心已灰

那知富貴逼人來

更行好事存方寸

壽比崗陵位鼎台

是一支上上籤,但老實說籤文驟眼看起來沒有特別好聽。我說要不我讓ChatGPT解一下籤?然後ChatGPT的解法是這樣的:

「這支籤相當吉利,非常適合作為組織轉型或再出發的象徵。可以理解為:過去曾有高峰,也有低谷,但不代表結束。現在可能處於心灰意冷或努力未見成果的階段(例如改革初期、轉型陣痛)。但只要持續『行好事、存方寸』(即堅持端的價值與方向感),就會有意想不到的好發展。組織的未來有望位居高位,有影響力、長壽安穩。」

然後還補了幾句「行動建議」:

「繼續深化內容質量,累積信任與專業,不需急於短期爆紅,而是踏實『積油添燈』。」

我望向同事,我們二人的眼神都亮了起來:「轉型或再出發,我們現在不就是在轉型嗎!」「現在我們就是處於心灰意冷的階段呀!」「好感動啊會不會太可怕!」(但似乎只有我們兩個人在激動,那天下午,其他同事聽完ChatGPT的解籤之後只問了一句淡淡的「所以呢」,很可能是那個清早我們都覺掉到谷底了,感動門檻忽然也變得很低。)

我從來都不是一個迷信的人,甚至自認科學理性,人生幾乎未去「拜拜」或求神問卜過,頂多就是有些會算命的文人雅士朋友「贈我幾句」時,拿說得特別好聽的那些來自我感動一下。這件事對我來說有趣的是ChatGPT的「介入」。現在對人工智能的使用中,除了AI伴侶,最流行的一個使用方法就是「算力變算命」:像在我們做過的「當AI與真人算命師傅對壘」的題目中,許多人就沉迷用國產Deepseek占卜,利用網上流傳的複製口令來向AI問卦:「你現在是一個中國傳統八字命理的專業研究人員,你熟讀窮通寶典、三命通會、滴天髓、淵海子平﹑千里命稿、協紀辨方書、果老星宗、子平真栓、神峰通考等一系列書籍……請為我指點迷津。」

用最尖端的科技做最古老的占卜,這個固然非常「人類」了。但我覺得AI,應該說是以大型語言模型(LLM)形式出現的人工智能,如果說特別適合用來占卜問卦,可能倒不是毫無道理。有個很擅長各種秘學和玄學的朋友跟我說過,算命的工具其實只是一種語言,我們說哪種算法(紫微﹑塔羅)之類的特別「靈」,很可能只是那個工具的語言發展得特別精準細緻,但如果找對見多識廣的占卜師,找一本小說隨便翻開一頁看第一句就能給你解難。而這是建基於榮格提出的「共時性」(synchronicity)概念:雖然事件之間沒有可觀察的因果關係,卻在人類主觀經驗中感覺是有意義的。所以飽讀詩書的人更容易做一個好的占卜師,因為他們明白人在甚麼時候特別容易被哪些語言打動,甚至能根據世上千千萬萬個故事原型,講中問卜者的故事發展,即所謂的「預測未來」。

那是不是神秘學或可能不重要,正如AI 解答上面籤詩時的反應,並不來自對我們自己對命運的理解,但那段語言我們當時的心理狀態產生了「意義交會」——這就是一種共時性經驗。即使新的模型已經會「推理」,這些大型語言模型無疑還是「隨機鸚鵡」(stochastic parrots),即「只會製造語法上合理的字串或語句,但並不真的理解文字的意義的演算法」,但這個根據概率生成答案的方法,跟我們覺得「特別準」的占卜卻實在有點相似,尤其LLM的訓練模式用上了海量語言材料(當中有幾多是侵犯各種版權的就先不論),也算是一種飽讀詩書。AI 自然不懂命運是什麼,但它重組的語言,卻可以讓人剛好在某個時刻,看見自己想要相信的未來。意義是人自己賦予的,不是「命運」,更不是AI。

之前雙語作家﹑門羅(Alice Munro)的譯者張洪凌老師給「尋找一塊墓地」的專欄寫了一篇「尋找夢裡的祖墳」,是她和她家族的親身經歷(洪凌老師也寫過一篇好看至極的,關於記憶與創傷的「異鄉人」,如果你還沒有讀過,建議立即閱讀)。跟我一樣天生理性的洪凌老師也不信鬼神,但對於她弟弟有點奇幻的「找祖墳」經歷,以及自己在父親過世後經驗的一些「共時性」時刻,她體認到的是人尋找意義的本能:「死者不是躺在某個方向、某個山頭,而是活在我們的尋找、記憶與想像中。我們其實不是在尋找死者的歸宿,而是在確認自己仍然屬於一個延續的世界。」她也想到,中國的祖靈文化在百年動蕩間被連根拔除,她和弟弟的奇幻經驗,其實可能是一種尋回血緣身份的渴望。

至於我「相信」那支上上籤嗎?在那些萬念俱灰的時刻已過,「科學理性」的我又回來後,我想我的答案是:不信。但那可能也毫不重要。ChatGPT說的話,其實是我們一直都在做,而且深信應該繼續做的;深化內容質量,累積信任與專業,這些本身就是端作為一家新聞機構的宗旨。但那一天的經驗對我來說也不是假的,它更像一個提醒:沒有一段路是白走的,遇上挫折不等如要質疑一直以來的信念。所以我信那支籤嗎?不信,但它有用嗎?可能還是有用的。

這篇可能是一篇奇奇怪怪(怪力亂神)的總編周記,但這件事我覺得早晚要跟讀者分享。而我也可以順便預告一下,端在未來數月將迎來一些轉變:編輯部在醞釀一些新的深度內容和報道形式,我們也會有更多跟讀者互動,以及讓讀者參與端的內容產出的機會。甚麼才是真正的「意義」?我想這些實際的連結與交流就是。

加價要審慎,不是所有讀者都能負擔到加價后的訂閲費用,希望繼續做好,我非常支持。

加價吧。現在的訂閱戶已建立忠誠度,加500至700港幣,應該會接受的。