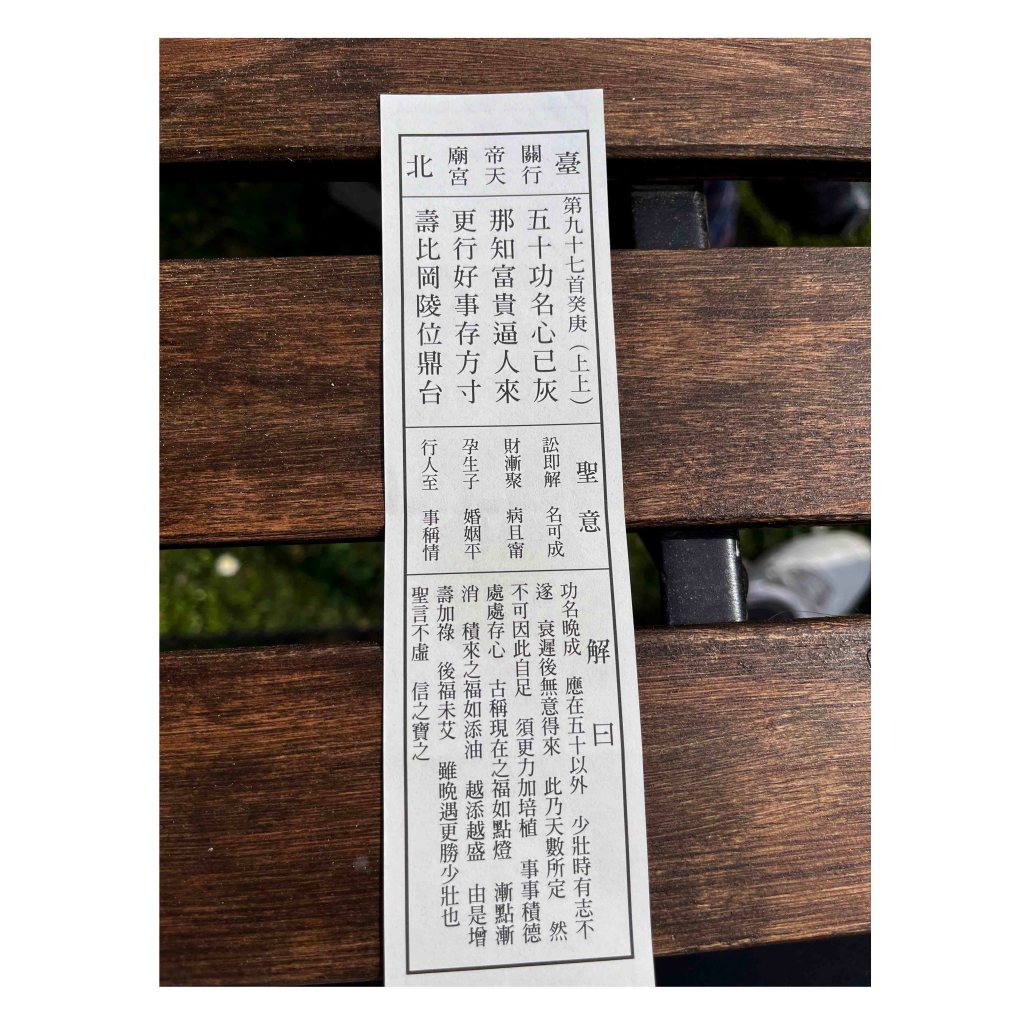

几个月前,我和几个同事一起参加行业会议。那时我们正经历一个并不小的低潮,在某个说起现况万念俱灰的清早,同事掏出了她在台北行天宫(闻说很灵的)关帝庙“拜拜”,为端传媒的将来求得的一支签给我看。签文是这样的:

五十功名心已灰

那知富贵逼人来

更行好事存方寸

寿比岗陵位鼎台

是一支上上签,但老实说签文骤眼看起来没有特别好听。我说要不我让ChatGPT解一下签?然后ChatGPT的解法是这样的:

“这支签相当吉利,非常适合作为组织转型或再出发的象征。可以理解为:过去曾有高峰,也有低谷,但不代表结束。现在可能处于心灰意冷或努力未见成果的阶段(例如改革初期、转型阵痛)。但只要持续‘行好事、存方寸’(即坚持端的价值与方向感),就会有意想不到的好发展。组织的未来有望位居高位,有影响力、长寿安稳。”

然后还补了几句“行动建议”:

“继续深化内容质量,累积信任与专业,不需急于短期爆红,而是踏实‘积油添灯’。”

我望向同事,我们二人的眼神都亮了起来:“转型或再出发,我们现在不就是在转型吗!”“现在我们就是处于心灰意冷的阶段呀!”“好感动啊会不会太可怕!”(但似乎只有我们两个人在激动,那天下午,其他同事听完ChatGPT的解签之后只问了一句淡淡的“所以呢”,很可能是那个清早我们都觉掉到谷底了,感动门槛忽然也变得很低。)

我从来都不是一个迷信的人,甚至自认科学理性,人生几乎未去“拜拜”或求神问卜过,顶多就是有些会算命的文人雅士朋友“赠我几句”时,拿说得特别好听的那些来自我感动一下。这件事对我来说有趣的是ChatGPT的“介入”。现在对人工智能的使用中,除了AI伴侣,最流行的一个使用方法就是“算力变算命”:像在我们做过的“当AI与真人算命师傅对垒”的题目中,许多人就沉迷用国产Deepseek占卜,利用网上流传的复制口令来向AI问卦:“你现在是一个中国传统八字命理的专业研究人员,你熟读穷通宝典、三命通会、滴天髓、渊海子平﹑千里命稿、协纪辨方书、果老星宗、子平真栓、神峰通考等一系列书籍……请为我指点迷津。”

用最尖端的科技做最古老的占卜,这个固然非常“人类”了。但我觉得AI,应该说是以大型语言模型(LLM)形式出现的人工智能,如果说特别适合用来占卜问卦,可能倒不是毫无道理。有个很擅长各种秘学和玄学的朋友跟我说过,算命的工具其实只是一种语言,我们说哪种算法(紫微﹑塔罗)之类的特别“灵”,很可能只是那个工具的语言发展得特别精准细致,但如果找对见多识广的占卜师,找一本小说随便翻开一页看第一句就能给你解难。而这是建基于荣格提出的“共时性”(synchronicity)概念:虽然事件之间没有可观察的因果关系,却在人类主观经验中感觉是有意义的。所以饱读诗书的人更容易做一个好的占卜师,因为他们明白人在甚么时候特别容易被哪些语言打动,甚至能根据世上千千万万个故事原型,讲中问卜者的故事发展,即所谓的“预测未来”。

那是不是神秘学或可能不重要,正如AI 解答上面签诗时的反应,并不来自对我们自己对命运的理解,但那段语言我们当时的心理状态产生了“意义交会”——这就是一种共时性经验。即使新的模型已经会“推理”,这些大型语言模型无疑还是“随机鹦鹉”(stochastic parrots),即“只会制造语法上合理的字串或语句,但并不真的理解文字的意义的演算法”,但这个根据概率生成答案的方法,跟我们觉得“特别准”的占卜却实在有点相似,尤其LLM的训练模式用上了海量语言材料(当中有几多是侵犯各种版权的就先不论),也算是一种饱读诗书。AI 自然不懂命运是什么,但它重组的语言,却可以让人刚好在某个时刻,看见自己想要相信的未来。意义是人自己赋予的,不是“命运”,更不是AI。

之前双语作家﹑门罗(Alice Munro)的译者张洪凌老师给“寻找一块墓地”的专栏写了一篇“寻找梦里的祖坟”,是她和她家族的亲身经历(洪凌老师也写过一篇好看至极的,关于记忆与创伤的“异乡人”,如果你还没有读过,建议立即阅读)。跟我一样天生理性的洪凌老师也不信鬼神,但对于她弟弟有点奇幻的“找祖坟”经历,以及自己在父亲过世后经验的一些“共时性”时刻,她体认到的是人寻找意义的本能:“死者不是躺在某个方向、某个山头,而是活在我们的寻找、记忆与想像中。我们其实不是在寻找死者的归宿,而是在确认自己仍然属于一个延续的世界。”她也想到,中国的祖灵文化在百年动荡间被连根拔除,她和弟弟的奇幻经验,其实可能是一种寻回血缘身份的渴望。

至于我“相信”那支上上签吗?在那些万念俱灰的时刻已过,“科学理性”的我又回来后,我想我的答案是:不信。但那可能也毫不重要。ChatGPT说的话,其实是我们一直都在做,而且深信应该继续做的;深化内容质量,累积信任与专业,这些本身就是端作为一家新闻机构的宗旨。但那一天的经验对我来说也不是假的,它更像一个提醒:没有一段路是白走的,遇上挫折不等如要质疑一直以来的信念。所以我信那支签吗?不信,但它有用吗?可能还是有用的。

这篇可能是一篇奇奇怪怪(怪力乱神)的总编周记,但这件事我觉得早晚要跟读者分享。而我也可以顺便预告一下,端在未来数月将迎来一些转变:编辑部在酝酿一些新的深度内容和报道形式,我们也会有更多跟读者互动,以及让读者参与端的内容产出的机会。甚么才是真正的“意义”?我想这些实际的连结与交流就是。

好喜欢这个新栏目,娓娓道来的平实文字好像是新闻外的另一种连结和感动

加價與否不是重點,重要的是價格值得訂閱。相比起訂閱的價格。讀者閱讀時花的時間,投入的思考比訂閱的價格更值錢。

加價要審慎,不是所有讀者都能負擔到加價后的訂閲費用,希望繼續做好,我非常支持。

加價吧。現在的訂閱戶已建立忠誠度,加500至700港幣,應該會接受的。