求職沒有想象中順利。在投了80多個崗位後,陳磊拿到四個offer,且均是雙非大學(非985、非211)的講師崗位,稅前薪資範圍為6000元到8500元(人民幣,下同),安家費10萬元至40萬元不等。

他對此很不滿意。2020年,在他接受老師勸說決定讀博深造時,一位當年博士畢業的同門師兄順利拿到一所省會城市211大學的offer,有編制,稅前年薪24萬,安家費高達80萬。

陳磊就讀北京一所985工科大學,在他原本的認知中,工科博士找到一份高薪且穩定的工作應該像喝水、吃飯一樣簡單(985大學、211大學是中國政府集中資源打造的重點大學,其中985大學有39所,211大學有115所。可將985視為211的精英子集,實力和地位都更好)。

這恰恰是唐俊百思不得其解的地方:為什麼很多人認為,讀完博士找工作就會變容易?在他看來,這是中國人「范進」式的思維陷阱:考上公務員就會生活安逸、讀完博士就會通往更高的社會階層。

「現實是,沒有錢、沒有人脈,讀多少個博士都沒用。」唐俊2021年博士畢業於北京一所211工科院校,現在在一所雙非大學任教——並非他理想的就業選擇。

博士畢業生就業形勢的急劇變化,與中國大學博士招生的快速擴招脫不了關係。據中國教育部2025年招生計劃,全國博士研究生招生人數預計將達到15.2萬,在讀博士生人數有望達到70萬,較2020年增長了38%,相較2017年漲幅更是達到80%。

按照這一擴招速度,中國邁入百萬在讀博士的行列,指日可待。

這種規模的猛增與中國整體經濟社會發展模型並不匹配。上述學者稱之為新時代的「上山下鄉」。「大把大把找不到工作的知識青年們被趕去讀碩士、讀博士,既提升了整體國民素養,還減少了社會不安定因素,領導認為這是一舉兩得的好事。」

但這種強勢擴招極大地破壞了高校的學術生態。譬如,原本只需要指導三到四名博士生的博導,在擴招後,不得不指導10名以上的博士生。在博導精力及學術資源有限、甚至學術經費被一再縮減的情況下,博士之間的競爭也異常激烈。為了找到更核心的期刊、發表更多的文章,以順利畢業,「內卷」就成為了常態。

而即使能夠成功畢業,在社會經濟整體發展不配套的前提下,博士就業難也正在成為一個越發顯性的問題。隨之而來的是,為了保住來之不易的飯碗,成功找到工作的青年學者們只能繼續內卷。

「這是一種什麼樣的人生狀態呢?就是應試,不停地應試,很多青年學者因此身心俱疲」,北京一所大學的知名教授對端傳媒表示,「中國的學術界已經病了。」

論文大國:「沒屁硬擠」

王程遠是東南沿海省份某知名大學的經濟學教授,現在他的課題組總共有13名博士,這是一個令人匪夷所思的數字。

「不招不行,都是領導下發的任務。」他告訴端傳媒。

在這13名博士中,如果嚴格遵守博士培養規範和原本的博士錄取條件,至少有九人沒有達到相應標準。

「學術能力、學術天賦甚至對學術研究的興趣是博士必備條件。但我現在的學生有好幾位是為了延遲就業壓力而選擇讀博的,出發點就錯了,然後在錯誤的道路上一錯再錯,平白耽誤了大好年華。」王程遠說。

這不是危言聳聽。李玲2024年博士畢業於一所211大學的新能源專業,作為材料學的一個分支,她所就讀的專業曾被網紅教育博主張雪峰形容為是「天坑專業」。

李玲的求職路也確實一波三折。碩士畢業前,她向新能源汽車公司、電池公司甚至太陽能板相關企業投遞了無數簡歷,但收到的回覆寥寥,偶爾獲得面試機會,競爭對手也都是博士——即使崗位的學歷要求是本科。

李玲和她的碩士導師都非常確定,博士去那樣的崗位是絕對的學歷浪費。但在大量博士下沉到企業的現實中,碩士就是找不到工作,這一切督促她不得不也去讀一個博士。

讀博的過程異常痛苦。採訪中,李玲展示了她的白頭髮和越來越高的發際線。「差不多是一夜白頭」,她笑稱。讀博期間她被診斷出重度抑鬱,吃不下東西、嚴重時甚至下不了床,藥物導致她的體重從90斤飆升到130斤。她為此休學一年。

種種狀況疊加,導致她的學術研究成果並不出彩,四年時間內僅發表了兩篇SCI論文(指被科學引文索引 Science Citation Index 收錄的學術論文,通常來自自然科學領域的權威核心期刊)。

這樣的成績在博士生「卷王」群體中並不突出,李玲放下了留在大學當老師、做研究的奢望,準備去企業求職。

但四年後的世界,博士學位已不再是免死金牌。四年前同一家企業類似的崗位,如今卻要求應聘的博士需要有至少兩篇SCI一區論文和兩篇二區論文(SCI分區是根據期刊在同一學科領域中的影響力和引用率劃分的等級標準。一區期刊通常位於該領域前25%,代表最高學術水平;二區位於25%至50%之間),否則連進入面試的資格都沒有。

「我們專業內部有一句玩笑,2024年的博士=2020年的碩士=2016年的本科,能找到的崗位和工資待遇都相差無幾。」李玲說。而要想打破這一魔咒,唯一的方法是繼續拼命發論文。

論文是當下中國學術界衡量個人成就甚至個人價值的唯一標準。曾有學者戲稱:「我國就是一個論文大國」。

這種偏執達到什麼程度呢?中國科學技術大學一位學者私下告訴端傳媒,按照現在的標準,即使愛因斯坦來了也找不到工作。「因為愛因斯坦當年的文章都是發表在物理類期刊,嚴格來說只能算二區論文。」

不久前獲得2025年諾貝爾醫學獎的日本學者坂口志文,若是在中國,早年也會找不到工作,因為其早期發表論文的刊物影響因子(衡量學術期刊影響力的指標,反映期刊發表論文的平均被引用次數)為3.4,位列中科院三區,三區論文在現在的中國學術界沒有任何競爭力。

陳磊手裏現在有兩篇一區和四篇二區論文,在他看來,這仍遠遠不夠,導致他沒能找到更好的教職。考慮再三後,他決定放棄現有offer,去一間頂尖學院繼續做博後,博後期間繼續拼更多、更優秀的論文,然後再去求職。

「我們的學術體系建設這麼看重論文發表,那為什麼到現在為止,我們的經濟學界沒有人獲得過諾貝爾經濟學獎呢?中國可是有全世界最豐富的研究樣本。這是否可以說明我們的學者從來沒有研究過真問題?」清華大學一位學者表示。

這個質疑背後隱藏着一個學術界衆人皆知的現狀:「真問題」猶如一口需要持續鑽研數年的深井,但現有學術評價體系不會賦予任何學者那麼長的時間去深挖問題。為了快速出成果,以更好地評職稱、拿更多科研項目和經費,學者在發現那口井的邊沿時,並不會耗費時間和精力去挖井,而是在井的周邊左挖一下、右挖一下,這些都能被包裝成新發現,並被寫成論文發表。

更多的連井的邊沿都沒摸到的學者,為了發表論文,則會把別人曾經研究過的問題進行二次包裝,提出假設,再用新的研究方法繼續論證,學術界的人將這種研究稱為「新瓶裝舊酒」。上述清華學者則將這種舉動稱之為「沒屁硬擠」。

這種套路式的論文發表導致垃圾論文數量激增。

2024年,中國學者發表了84.5萬篇SCI論文,數量遠超美國學者的48.3萬篇。

2025年5月,Science在其線上新聞專欄Science Insider發表了一項研究:近三年來,利用美國健康與營養調查(NHANES)等公開數據庫發表的低質量論文數量激增,其中超過92%由中國研究人員貢獻。

據Nature雜誌分析,2023年全球近1.4萬篇論文撤稿中,約75%涉及中國作者;2021年至2024年,更有1.7萬篇中國作者的論文被撤稿。

此外,社會科學領域又在發生什麼?通過期刊內容檢索不難發現,中國本土的核心中文學術期刊(CSSCI,統稱C刊)充斥着「新質生產力」、「綠色經濟」、「高水平對外開放」等一系列泛泛之談。

「這些人都知道自己在胡說八道,但這些胡言亂語是可以換來真金白銀的,所以很多人樂此不疲,畢竟我們所在的這塊土地為這些bullshit提供了充足的養料。」清華大學的學者表示。

下定決心進站做博後的陳磊對於上述潛規心知肚明。「沒辦法這就是規矩,我不接受的話只能出局」。

為了更好地和「大佬」們套近乎,陳磊把自己的文章拿給行業內一些知名學者看後,還將自己攻讀博士期間攢的錢以紅包的形式送給這些學者,當做指正論文的「辛苦費」。

「我是窮人家的孩子,沒有人脈,這是我唯一能想到的辦法了。」他說。

龐氏騙局:一個層層盤剝的過程

據中國人力資源和社會保障部及中國博士後科學基金會的最新數據,截至2024年底,全國累計招收博士後人員已超過40萬人,2025年預計累計將超過44萬人,較2023年增幅高達近30%。

博士後已成為「失業」博士們的避難所。

這一現象背後是學術界的又一個潛規則:大學和機構會以招收博士後的名義,對年輕學者們許諾豐厚待遇和發表機會,並承諾有了發表成果,他們就會獲得在當前大學留任的機會。而真正拿到回報的人少之又少。沒日沒夜趕論文的年輕學者以透支身體健康為代價取得的發表成績,最終成為高校或機構領導的政績,多數年輕學者會被以論文不夠理想、單位政策變動等為由一腳踢開。

博士後們只能向下求職。無法忍受這種落差的人,只能繼續去另一個大學繼續做博後,進一步被壓榨自己的剩餘價值。

在受訪的多位學者看來,這是新時代的龐氏騙局。這一騙局甚至是赤裸裸的,比如包括清華大學在內的多所知名大學會私下要求:想要入職,必須先做至少兩年的博後。

「這本質上是一個層層盤剝的過程,即基層青年學者寫論文,中層的教授利用論文申請更多經費以招更多的博士和博後發更多的論文,高層的學校領導藉助這些論文帶來的所謂科研成果實現政治躍遷。」東南沿海某知名大學經濟學教授王程遠說。

為什麼不給這些基層青年學者一個穩定的職位,讓他們更持續地生產論文呢?

對於這個疑問,上述清華學者給出答案。當下中國的大學和研究機構只需要三種人:第一種是科研天才,能夠持續在頂級刊物發表文章;第二種是能為學院甚至學校帶來項目的學者,譬如國家級項目和基金,這些項目意味着豐厚的金錢財富;第三種則是海外高精尖人才,對這些人才的引進,是國家軟實力的象徵,對提升中國以及中國大學的國際形象大有裨益。

上述三點足以將現在大學中至少80%的青年博士、博士後們排除在外。「這些人充其量只能是『耗材』,『學術耗材』。」王程遠表示。

20世紀90年代,清華大學率先引進「非升即走」政策,即在約定的聘期(6-8年不等)內,考核通過者可轉為終身教職,未通過者則不再續聘。政策初衷旨在激勵學術活力和提高科研質量,現已在全國所有重點大學推廣。

而在博士、青年學者數量激增的情況下,「非升即走」政策在具體執行過程中已背離初衷,淪為一個工具——將年輕學者的價值榨取乾淨後,隨時將他們合理合法地掃地出門。

李巖峰在海外取得機械工程方向的博士學位,之後在名校光環的加持下成功入職中國北方省份某211大學,學校給他開出優厚待遇,前提是他七年內要在國際頂級期刊發表至少兩篇文章。

入職四年後,熱愛科研的李巖峰卻無比焦慮,時刻準備着跑路。接受採訪時,他直言這四年體驗非常不美好。

在與學校簽訂的聘用合同中,李巖峰被要求承擔教學任務,但合同未註明具體的課時和課程,負責引入他的學校管理人員最初談到教學職責時只輕飄飄地說了一句「不重」。現在回想學校和學院領導當時的種種表現,李巖峰後知後覺:「陷阱」原來在一開始就設置好了。

入職的第一個學期,教務處就給李巖峰安排了300個課時的教學。這意味着他每週需要為本科生上16節課。教務處更無視他的專業方向,給他安排的課程從高等數學橫跨到了傳感與檢測技術。

「很多課程我自己的知識儲備也是有限的,只能去補相關的知識,然後再備課,這非常消耗時間和精力。」他說。

此外,作為海歸博士,他頻頻被學院領導喊去參加、主持各種活動,還要抽出大量時間翻譯論文,甚至在會議上為領導們做同聲傳譯。

所有這一切都讓李巖峰疲憊不堪。上述事務大大擠壓了他做學術研究的時間,他很擔心自己能否在七年內如約完成兩篇及以上數量的論文。而一旦他無法完成考核任務,不僅要退還學校最初發放給他的豐厚的安家費,學術生涯也會遭受重創。

安家費是青年博士和博士後們入職大學時收到的薪資大禮包中最重要的組成部分,博士畢業年齡在30歲左右,安家費的最初目的是幫助博士們成家立業。在2022年之前,即使沒有在預聘期內完成相應考核任務,大部分學校也不要求博士們退還安家費。但近兩年,很多學校均要求未完成考核任務的青年學者全額退還安家費。

對於這種情況,中國西南省份某985大學的一位行政工作人員表示,疫情後大學拿到的政府財政撥款銳減,原來大手筆發放給博士的安家費,現在已成為一筆沉重的財政負擔。所以有些地方大學為了「騙」博士們入職,會空口承諾他們鉅額安家費,等這些青年學者入職後,再想各種辦法拖延這筆費用的發放。「拖到最後,一分錢都不會發」,該行政人員表示。

一些知名高校為了防範輿論影響,會按照承諾發放安家費。只不過,這筆費用是從這些青年學者未來幾年的工資中「剋扣」出來的。

對此,上述行政人員直言:「以我們學校為例,一個新入職的博士,月工資之前可以給到1.2萬,安家費70萬,考核期一般為6年。現在為了節省這70萬,我們會壓縮他們的月工資,現在月工資最高為7000至8000元,安家費最高40萬。說白了,安家費就是在透支他們未來的工資,他們是在自己給自己安家。」

不過,名義上那筆錢仍是「安家費」,考核一旦沒有通過,仍需退還給學校。

時代黑利:「非升即死」

李巖峰認為自己正在經歷「時代黑利」。

幾年前,他拿到安家費後,就追隨同事的步伐在學校周邊的小區買了房,並準備與女友結婚。但很不幸,那個小區爛尾了。在他們因房子停工被迫延遲入住的那段時間,整個中國的房地產市場形勢急劇下滑,房價普跌,他的安家費連帶房子首付已經被跌沒了。

李巖峰家境不錯,父母告訴他,即使之後他無法通過考核,他們也有能力幫他退還之前的安家費。

但不是所有青年學者都有幸獲得家庭支持。唐俊是李巖峰同小區的鄰居,出身北方農村,揹負着照顧父母和弟妹的重擔。他的安家費及讀博士期間攢的錢也全都被房地產市場吞噬了,所以他只能拼命工作,爭取考核期結束後能繼續留任。

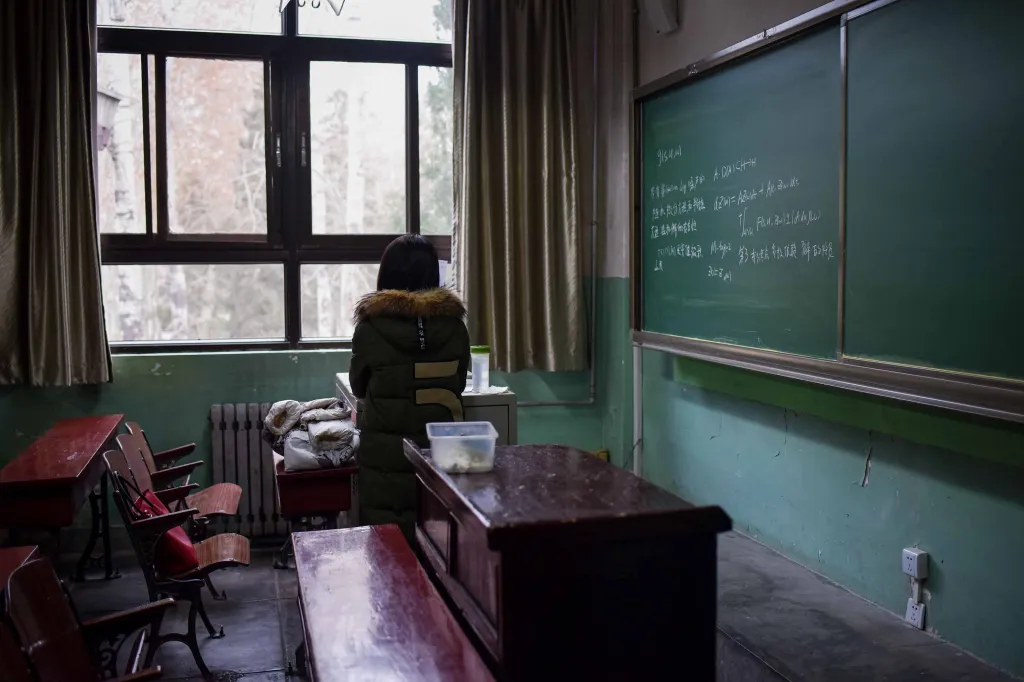

在完成自己的教學任務後,唐俊還會去其他學院講課。他週六發朋友圈,稱自己正在去給學生上課的路上,配圖是小推車上擺放得整整齊齊的電腦機箱——為了省人力費用,他自己把這些機箱搬去實驗室。

早在2019年,《國家治理》週刊的調查已指出,中國大學青年教師正陷入一種群體焦慮。接受調查的3000餘人中,超過半數(57.16%)明確表示自己的工作狀態基本達到「996」,12.22%的受訪者表示已經不止「996」了。

而此次接受端傳媒採訪的博士、博士後和大學青年教師們都表示,他們很少能在晚上12點之前結束工作,熬夜到凌晨1點至2點更是常態。

唐俊向端傳媒講述了他尋常工作日的工作軌跡:早上8點從家裏出發,給本科生上三到四節課(三到四小時),參與學院教研活動(一小時),備課(兩小時),申報青年基金項目(俗稱「寫本子」,用時不等),支持學院領導工作(通常表現為在活動和會議中為領導打雜,平均每天1.5個小時),偶爾指導學生作業(用時不等),參加學校和學院諸如黨建之類的行政活動(平均每天半小時左右),偶爾去行政樓與不負責任的行政人員battle(用時不等)。而他更為看重的科研項目以及論文撰寫只能通過熬夜完成。

對於大學教師已淪為「996」群體的說法,他苦笑道:「互聯網大廠996,人家起碼能拿高薪。我們這些高校最底層的牛馬沒錢沒權,到底圖什麼?」唐俊非常後悔,當年博士畢業應該直接去華為。

在中國人的慣有認知中,大學老師意味着體面、穩定和高薪。但接受採訪的多位學者均表示,現在這三個詞與大學工作者一點關係都沒有。

陳磊舉了個例子,在他博士所在的課題組,大家默認的學術規則是會「舔」——舔項目、舔資源、舔大佬。

「所有人在大佬面前都是唯唯諾諾,大氣都不敢出的。」他說。對於「大佬」們,學術體系內部有另一個略帶貶義的稱呼——學閥,意指憑藉學術地位和行政權力壟斷包括科研項目、基金、獎項等在內的學術資源的群體。這是一個憑藉時代紅利扶搖而上、在大學擁有很大話語權的群體,而博士、博士後和青年教師們更像是為這一群體打工的基層牛馬,承受精神與身體的雙重高負荷運轉。

公開信息顯示,2025年中國大陸已有68名中青年學者逝世,最年輕的僅有32歲,其中多人係自殺身亡。

《預防醫學報道》的一篇論文調查研究顯示,中國研究人員自殺的主因是學術壓力,自殺方式多為跳樓。該論文的作者、加拿大約克大學的教授吳志明呼籲:大學、心理健康從業者和政策制定者通力合作,有針對性、因地制宜地提供預防及干預等措施。

不過在李巖峰看來,這種呼籲在中國等於癡人說夢。「畢竟在領導們看來,牛馬是沒有被診治的價值的。」

唐俊直言,絕大多數人不適合走學術路線,因為要想在這個領域有所成就,背景、天賦、興趣、財務自由缺一不可,否則等待他們的就是煉獄。

2025年4月7日凌晨,清華大學地球系統科學系博士後何趙祥睿墜樓身亡,年僅31歲。對於其自殺原因,清華大學方面一直三緘其口,並且在與何趙祥睿父母的溝通中,反覆撇清學校的責任。

2025年8月4日,浙江大學生物系統工程與食品科學學院一名青年教師墜樓身亡,與清華大學一樣,浙江大學也緊急啓動輿論封鎖,不允許學生和教職員工對外泄露相關信息。但隨着零星信息在微信群和朋友圈散播開來後,浙江大學又緊急澄清,該青年教師的自殺與非升即走的考核壓力無關。

「這是典型的此地無銀三百兩。」浙江大學一位學者告訴端傳媒。

2024年6月,南京林業大學生物與環境學院環境工程系副教授宋凱自殺。該校工作人員在接受媒體採訪時表示,宋凱退還了1萬元的安家費,原因是他沒達到學校的考核要求。

宋凱的不幸事件在輿論層面引發波動後,王程遠所在的大學曾組織青年教師、教授和領導一起探討學術研究的壓力問題。在王程遠看來,那是一次不疼不癢的討論,在友好、和諧的氛圍中,大家一致認為根結在於溝通不到位,建議青年教師有壓力就多多跟領導溝通,才能有效疏解情緒。

唐俊覺得這個結論略顯荒謬:「誰敢跟領導疏解情緒?這是不想幹了。牛馬多的是,你不想幹,有大把的人想幹。」

王程遠則表示,這就是形式主義的走過場。「學校的根本意圖是,如果今後本校再有青年教師自殺,這次研討會可以成為學校推卸責任的擋箭牌,畢竟學校已經未雨綢繆地給出解決方案了。雖然沒有一個人敢戳破問題的本質,即非升即走的根本問題在於——學校利用這一制度設計營造了極度恐怖的氛圍,以脅迫青年教師們無條件交出他們的才華甚至生命。」

這種制度設計也被稱為「養蠱」——通過惡性競爭,「卷死」一批人,只有最後的少數勝者可以吃到入職時學校畫的那張大餅。

所以,在多位受訪的青年學者看來,非升即走的另一個表述是「非升即死」。

解脫

每招收一名博士,王程遠都會告訴他們,學術研究不是博士的唯一出路,即使學術方面暫時沒有取得傲人的成果,他們的人生仍大有可為。

王程遠自認是一個好老師,除去大學公職,他還經營自己的諮詢公司,憑藉學術聲譽拿到很多政府訂單。對於那些難以找到工作的學生,他會提供去自己公司工作的機會。「如果他們有更好的選擇,我也會大力支持。」他說。

但好的選擇非常有限。近三年內,王程遠的博士生僅有一位拿到了985大學的教職。他的另一名學生在接受端傳媒電話採訪時,直言在大學第一年因工作壓力太大,已主動調崗去做輔導員了。

博士做輔導員不會是一種人才浪費嗎?

「完全不會。輔導員可以直接拿到編制,並且工資比做講師時還要高。」這名學生表示。

上述西南省份某985大學的行政工作人員也直言,現在他們學校包括輔導員在內的行政人員一律要求博士學位。「在我們辦公室,四川大學、南京大學、廈門大學的博士比比皆是。這是大家能找到的最穩定、待遇最好的工作了。」她說。

唐俊有兩位同事沒能扛過所在大學的考核壓力,主動按比例退還了安家費,現在分別到一所專科和一所民辦院校擔任老師。兩所學校都沒有論文發表要求,且工資較公立大學提升了近三分之一,當然缺點是,他們今後將越來越偏離原本的學術軌道。

而在被稱為「學術緬北」的浙江,亦有多位大學教師從象牙塔走到中小學任教。對於這種選擇,浙江大學一位學者表示,去中小學沒什麼不好,既有編制,工資還高,還沒有考核任務,相對於大學工作來講,簡直是天堂。

公開數據顯示,截止到2025年,在中國大陸,小學教師中,博士有278人,碩士16萬人;初中教師中,博士1115人,碩士超23萬人;高中教師中,博士2941人,碩士30.73萬人。

「這確實是一種解脫。」唐俊說。

不過,在上述清華學者看來,這種態度是一個非常危險的信號。如果繼續這樣下去,即使中國有數量最多的博士、博士後,發表了數量最多的論文,也永遠只能是學術小國。

「這意味着我們的學術體系設計沒有給年輕人留出足夠的容錯空間,沒有給帶來他們任何希望。而從全世界範圍內看,鮮少有人在45歲之前能有天才發表。很多諾貝爾獎得主都曾在高校默默無聞好多年。」這位學者說,「我們的學術應該對年輕人更加包容才行。」

為保護受訪者,唐俊、陳磊、王程遠、李玲、李巖峰為化名。

評論區 0