今年5月,習近平考察白馬寺,住持釋印樂全程陪同接待。7月27日,少林寺管理處通報釋永信「涉嫌刑事犯罪,正在接受多部門聯合調查」,僅隔兩日,釋印樂便正式接任少林寺住持。即便這並非習近平親自部署、親自指揮,也很可能是河南省政府及宗教部門揣摩上意之舉。按照中國《漢傳佛教寺院住持任職辦法》,住持更替必須先經過僧團民主評議的核心環節,再由政府備案,兩者缺一不可。釋印樂的空降,體現了宗教人事已被納入權力更替的博弈之中。

釋永信的倒台並非突如其來。早在2015年,曾跟他打拼的弟子釋延魯便在網上發布長文,實名舉報他存在私生活混亂、雙重戶籍、侵佔寺產等諸多問題,然而這場聲勢不小的舉報最終以「調查無實據」草草收場。十年後的今天釋永信再次被查,官方給出的理由卻與昔日舉報高度重合。網友不禁發問:是當年調查未能深入,還是有意遮掩?抑或是他在這十年間才鑄下大錯?

筆者認為,與其將釋永信的隕落視作偶發醜聞,不如嘗試將其放入中國佛教長期的世俗化與政治化軌跡中考察,追溯少林寺如何在民族主義、大衆文化與市場邏輯的合力推動下走向全球,並分析釋永信如何憑此一度登頂又因之覆滅。在這一歷史縱深中,我們或許能更清晰地理解這場風波的結構性根源。

歷史脈絡中的宗教與世俗

「不論別人,只這一位荀老爹,三十晚裏還送了五十斤油與你。白白給你炒菜吃,全不敬佛!」

——吳敬梓《儒林外史》

如果你喜歡逛名寺古剎,相信不難發現其中大部分都會通過售賣門票、香燭、法物,乃至舉辦法事來創收。加之近年來釋學誠、釋照傑、釋永信等佛教協會高層人士相繼被查,不少人會感嘆如今是「末法時代」,似乎古代宗教就遠離塵世。然而這種想象實在是一種誤解。中國佛教在歷史上多數時期均呈現出高度的世俗化特徵,僧人群體絕非不食人間煙火的隱修者,而是深度嵌入社會經濟網絡的參與者。

中國宗教的世俗性根植於政治環境。自周代起,中國政治體系便呈現出以世俗權力為核心的特徵,宗教始終處於政治附庸地位。除梁武帝等少數極度崇佛或崇道的帝王外,歷代政權均將宗教機構置於國家管控之下。宗教團體若想存續與發展,必須尋求政治權力的認可與支持。在歷代佛教造像的發願文中,往往是先祈禱皇室和朝廷的長久,再求自己和家人的安寧,如武周僧人德感曾造十一面觀音像,發願文有一句「伏願皇基永固,聖壽遐長」。

這句話在明清時期演變為經書扉頁或佛鐘上常見的「皇圖永固,帝道遐昌。佛日增輝,法輪常轉」十六個字,儼然成了佛教自己的護身符。許多寺院為了表忠心,都要在正殿供奉一塊「皇帝萬萬歲」的龍牌,但又不說具體哪位,主打一個世修降表。直到今天,眼尖的遊客還能在靈隱寺大雄寶殿看到一塊「中華人民共和國祿位」的龍牌。

寺院經濟也是佛教世俗化的佐證。如《唐六典》規定「凡道士給田三十畝,女冠二十畝,僧尼亦如之」,以制度形式承認宗教人士的經濟權利。大型寺院如長安西明寺、慈恩寺等,除口分田外還享有敕賜田莊。據敦煌文獻,唐代寺院廣泛參與土地租賃、借貸業務,僧侶成為事實上的地產管理者。這種經濟模式延續至明清,少林寺也不例外。自唐代獲賜田產以來,少林寺始終保持着龐大的寺產規模。尤其是在嘉靖年間僧人協助抗倭和鎮壓農民起義後,明廷出資擴建修整了寺院,使其「大開法席,四方學徒,衆盈五百」,少林寺成為「域內巨剎,緇衲之倫,聚衆者以千數」,並享有免除糧差等特權。

類似大型寺院的生存與發展都離不開團隊管理、經濟活動和政治生活,其住持跟今天的釋總並無太大區別。甚至連玄奘這樣的學者型僧人,回國後也要與皇帝重臣保持長期來往。比如他譯經時認為當世並無轉輪王(佛教認可的世俗君主),但在給太宗寫信、給高宗上表時,他又不得不違心地稱其為轉輪王。

與少數高端僧人相比,大量低端僧人的世俗化表現為另一面。楊慶堃在《中國社會中的宗教》中指出,自宋代以來,佛教與道教在功能與結構上明顯減弱,僧人的社會地位也日益低下。從比例來說,多數人出家的原因並非信仰追求,而是生計所迫。民衆對這種人的負面態度反映在通俗文學中,如《笑林廣記》專設《僧道部》,收錄了大量嘲諷僧道的屎尿屁段子,其中老和尚與小和尚搞基是明代名梗,類似今日的神父與小男孩。就連《西遊記》裏的佛祖和阿難迦葉,傳經時也是一副市儈嘴臉。到了清代,佛教整體的衰落更為明顯。乾隆時期廢除度牒制度,導致僧尼人數暴增,素質參差不齊。清末僧尼總數達八十萬之衆,其中多數為文化水平不高的破落戶,「藉佛謀食」而已。

這些底層僧人缺乏系統的神學修養與宗教操守,主要職能是為民衆提供喪葬、祈福等服務,成為實際上的「儀式技術工種」。正如楊慶堃所言,中國宗教呈現出「分散性(diffused)」特徵,其功能與結構均深度融入世俗社會制度,而非獨立於外。當時民間甚至將僧尼道士與「蚤蝨蚊蠅」並列為人間十害。如孔飛力《叫魂》中所描述的剪辮者,最早懷疑對象便是化緣的僧人。

他們與前朝攝食人心的老妖、後世挖小孩蛋蛋的蘇聯「毛人」和嘎腰子的緬北團伙是同構的,都代表着封閉社區對外界不可名狀的陌生人的恐怖想象。民國時的調查顯示,許多寺觀根本沒有常駐僧道,只是在舉辦法事時才臨時聘請一些不受戒甚至有家室的「火宅僧」或「火居道士」,如今日閩贛地區「香花和尚」和電影《破·地獄》裏的粵語區「喃嘸佬」之類。

縱觀中國佛教史,高僧大德固然存在,但僅限於極少數。如《五燈會元》所載機鋒敏捷的馬祖道一、百丈懷海,或玄奘、鑑真等求法傳道者可謂萬中無一。簡言之,中國宗教從未脫離世俗社會而存在,其生存邏輯始終依賴於對政治和經濟的適應。僧人的世俗化,乃至於對僧人世俗化的開涮(如今日對雙修、開光等術語的「主動誤讀」)並非當代獨有現象,而是對歷史傳統的延續。理解這一點,或許能為我們審視釋永信事件提供更客觀的視角。

少林功夫的民族主義建構

「吾國之技擊學,向分內外二家:外家出於達摩之禪宗,稱少林派;內家出於武當山之道家,稱武當派。」

——徐珂《清稗類鈔》

少林功夫的起源,在官方敘事中常被追溯至禪宗初祖達摩。傳說這位印度高僧在少林寺面壁九年,創編《易筋經》與武術,奠定了少林武學的根基。然而據胡適和佛爾等學者考據,達摩基本能被確定是禪宗後世為傳教而虛構的人物,是一個「文本和宗教的範式」,發明武術只不過是他這個「箭垛式人物」上的一支箭而已。《易筋經》雖署名唐代李靖,但最早出現在道光年間,與唐代相隔千年之久,書中「神勇序」裏關於岳飛生平業績的說法也與史實完全不符。因此,清人僞託達摩發明少林武術之說也幾成定讞。

另一則與少林功夫相關的著名故事是「十三棍僧救唐王」。據少林寺碑文記載,唐武德四年,少林寺僧志操、曇宗等協助李世民軍隊擒獲王世充之侄王仁則,因而受賜田產四十頃。但碑文只稱「擒彼兇孽」,未提棍術,更無救援李世民之事,因此張傳璽認為其性質是「武事」,即助軍事蹟。僅就可靠的文獻而言,少林武術的真實歷史很可能不早於明初。明代少林武僧程衝鬥《少林棍法闡宗》記錄了一個傳說:元末時紅巾軍圍攻少林寺,忽然緊那羅王顯聖,持棍退兵,於是寺僧才開始學棍術。

但好笑的是,據名將俞大猷《正氣堂集》記載,他在嘉靖年間聽說少林寺有「神傳棍法」,特意前去拜師,結果看到名不副實,頗感失望,反而將自己軍中的棍法毫無保留教給了僧人。因此明末《手臂錄》說:「少林有一家棍法,名曰五虎攔,惟一打一揭而已……則少林棍法,亦甚畏之,不可以平平而輕視也。」其實就是俞大猷《劍經》總訣歌提到的「一打一揭,遍身着力,步步前進,天下無敵」。

無論如何,雖然明清時出現了少林武術的傳說,但長久以來影響不大。少林寺真正的初露頭角,與清晚期民族主義的興起密切相關。

民族主義對少林形象的重塑體現在兩方面:一是排滿反清。清廷對入世較深的禪門宗派的打壓成為反清組織的重要敘事素材。雍正十三年,朝廷下令拆毀少林寺門頭二十五房,驅逐僧衆,這一史實被天地會吸納改編,形成「火燒少林寺」或曰「西魯故事」的原型:康熙年間,朝廷不能抵抗西魯番入侵,於是發榜招集天下英雄。少林僧人揭榜出征,打敗西魯後謝卻封賞,回寺清修。孰料之後有奸人誣告少林寺圖謀不軌,朝廷遂焚寺殺僧,僅有五人逃出,歃血結盟,是為天地會「洪門五祖」。

荷蘭漢學家田海指出,這一悲情敘事通過香爐、血盟等意象構建了一套完整的反抗符號體系,使少林成為漢族集體記憶的創傷性標誌。天地會諸多切口如:「少林冤恨何時了,長沙灣口雪凌飄。」「金來父子立花亭,因為少林火滅傾。清君無道荊棘種,故結洪英復大明。」「武藝出在少林中,洪門事務我精通。洪拳能破西韃子,萬載名標第一功。」皆強化了少林作為漢人抵抗異族統治的象徵意義。

二是抵禦外侮。晚清以來,面對西方衝擊,知識界倡導以「國術」強健國民體魄。如民國初年的馬良創編並推廣「中華新武術」,聲稱可「強國強種」。作為同被新文化運動攻訐的對象,梁啓超和他站在了一邊並熱情地給「國粹」背書。在給1918年馬良《中華新武術·棍術科》作的序中,梁啓超繪聲繪色編出「十三棍僧救唐王」的故事:「有老頭陀持棍衝賊鋒,當之者皆辟易,不敢入寺。乃選少壯僧百餘人授棍法。唐太宗徵王世充,用僧衆以棍破之,敘其首功十三人,封賞有差。用棍禦敵,此為確證。」武術史學家唐豪吐槽道:「任公治歷史頗深,此說不知何據。」

與此同時,大衆傳媒還興起了「中國武術家擊敗外國大力士」的敘事。這些「大力士」其實接近於馬戲團的藝人,如1918年俄國的康泰爾來到中國,在北京中央公園設台表演舉鐵球、拉鐵索、汽車碾身等等,但後來不知何故被冠上了「萬國賽武大會」的名頭。於是天津的「中華武士會」成員來到北京,誓要與康泰爾分個高下。雖然警察廳制止了決鬥,但事後衆多武師紛紛宣稱是自己擊敗了不可一世的康泰爾,且互相指責對方說謊,其中包括張佔魁、王子平、李劍秋、韓慕俠、劉百川、程海亭等人。在報刊的造勢下,各種「擊敗外國大力士」的傳奇風靡一時。

這種雞血通過對身體對抗的浪漫化描寫精準迎合民衆對屈辱現實的補償心理,並被證明至今屢試不爽。如影視作品中的陳真、霍元甲、葉問,以及用擊敗過200斤英國大力士的故事廣收弟子的馬保國老師等。

民族主義深刻影響了民國的大衆文化創作,許多後世電影習見的少林元素均出現在此時。如《蟲鳴漫錄》記載的十八木人巷,以及《清稗類鈔》稱練功前要長期挑水並「步行梅花樁以達寺。」而陳勁《洪熙官三建少林寺》和鄭證因《火焚少林寺》等小說則延續了反清復明的主題,甚至直到七十年代,郭南宏和侯錚等人執導的一系列少林主題電影還在沿用這套敘事,折射出當時港台微妙的社會心態。

前兩年B站上很鬼畜的「你過關」片段,便出自邵氏《雍正大破十八銅人》。可以說,此時少林寺名聲鵲起的本質是民族主義與大衆文化的共謀,它為改開後少林寺的一飛沖天打下了深厚的群衆基礎。

釋永信與少林的商業化崛起

「在很多場合,我經常會流露出深藏內心的一種願景:我要對少林寺今後的1500年負責,就像一開始我所提到的,對少林寺的生存負責。」

——釋永信《我心中的少林》

與大衆傳媒中聲名鵲起的少林寺形成鮮明對比的是,真實的少林寺在1949年中華人民共和國成立後一度凋敝不堪。1949年,少林寺擁有萬餘畝土地,周圍九個村莊中有150多戶佃農為其耕作,是當地最大的土地所有者之一。但1950年「土改」後,少林寺就只剩下了10餘名僧人、28畝田地和兩頭牛。有趣的是,正是少林寺在歷史上所積累的世俗聲譽——救唐王和抗倭等「愛國傳統」,以及民族主義象徵與武術聖地的地位,使得它在改革開放前免於滅頂之災。

作為河南省著名寺院,少林寺自1950年代起便獲得政府多方面支持。1951至1963年間,政府四次撥付少林寺修繕專款共計10.25萬元人民幣,1963年又將其列為省級文保單位。而在1956年劉少奇指示「要加強研究,改革武術、氣功等我國的傳統體育項目」後,少林武僧釋德根還受邀擔任了登封縣業餘武術體校的教練,並口述撰寫了《少林武術概要》一書。雖然文革期間少林寺一度受到造反派衝擊,但在僧人拼死保護和周恩來親自干預下,古建、佛像及壁畫基本得以保全。

1970年初,受林彪事件影響,社會對文革的質疑漸起,政策環境有所鬆動。據統計,1971至1976年間,政府累計向少林寺撥款超過20萬元,以用於修復建築和壁畫。1974年少林寺由縣文管會接管,同年收取每人5分的門票創收。1974至1978年,少林寺累計接待遊客超20萬人次,其中不乏蕭華、梁必業、郭沫若、趙樸初等高層人士。這在同時期的中國佛寺中極為罕見。

真正改變少林寺命運的是改革開放後電影《少林寺》的播出。該片由香港中原公司製作,以十三棍僧救唐王的傳說為藍本,1982年首映後在全國掀起空前熱潮,並創下逾1億元票房紀錄。1984年,少林寺僧人借勢收回管理權,成立少林佛教管理委員會。1986年,釋行正成為少林寺29代住持,次年其弟子釋永信接棒,開啓少林寺現代化與全球化的新階段。

釋永信敏銳地捕捉到「功夫」這一標簽的獨特價值:一是武術、氣功和人體特異功能正在八十年代的內陸方興未艾,二是在港澳台和國際上,金庸、古龍、李小龍和成龍等人早已為少林寺和中國功夫做好了免費宣發。三是最重要的,即「功夫」規避了宗教敏感性,與主流意識形態保持一致。須知建國以來,共產黨總的宗教政策是引導其與社會主義社會相適應,去除封建迷信色彩,而強調文化性與哲學性,因此像國外其他宗教那樣宣傳冥想或靈脩在內陸是絕無可能的。

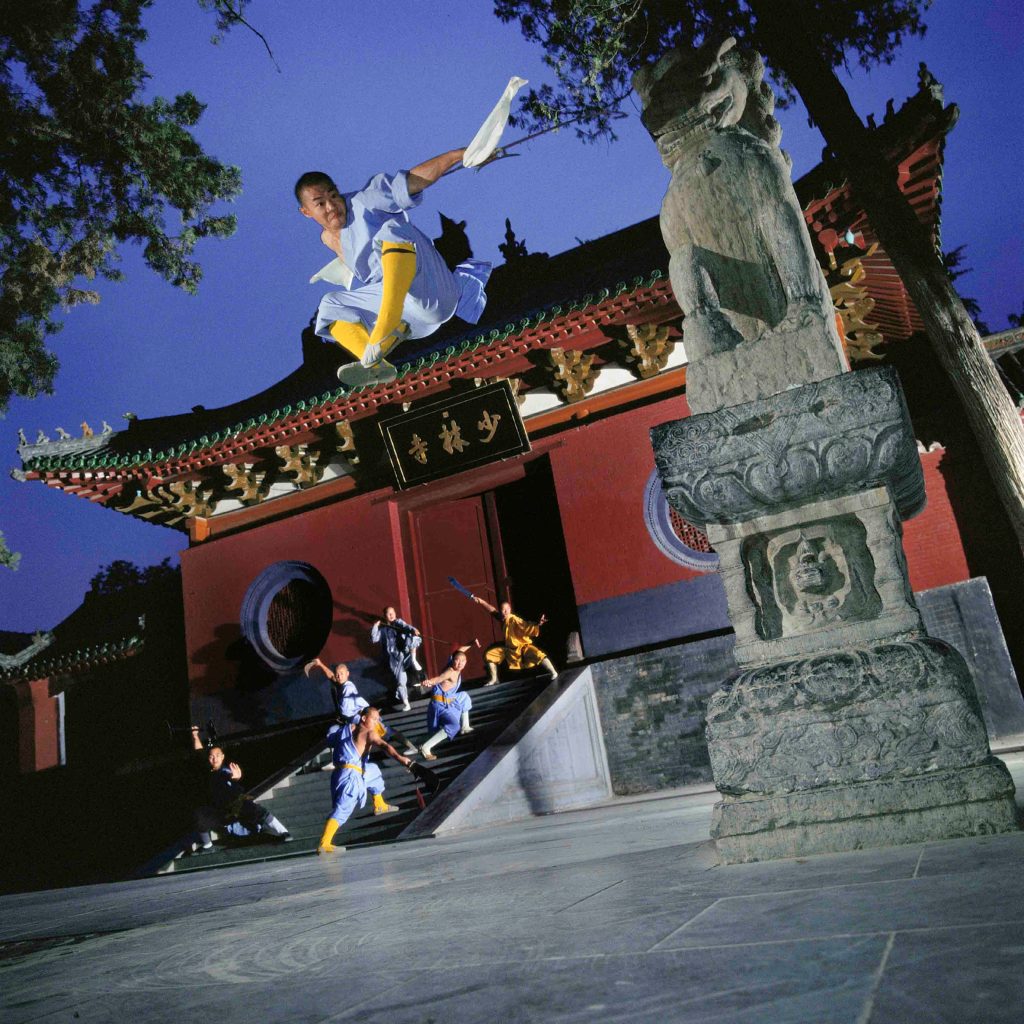

在釋永信的推動下,少林寺迅速構建起一個以「禪武合一」為內核的商業與文化體系。1986年釋永信組織僧人成立少林武僧團,次年首次公開表演,隨後赴國內外巡迴演出。1989年武僧團出訪法國,成為中西文化交流的重要事件,被法國《費加羅報》稱為「東方文化的活體遺產」。他還通過舉辦國際武術節、接收非洲學員、與好萊塢影視合作等方式持續擴大國際影響力。1996年在英國接觸到互聯網後,他回到寺裏就拉起電話線做網頁。其戰略眼光不說與宗教人士比,在同時期的企業家中也是罕見的。

與此同時,釋永信還開始了商業布局。他於1998年成立河南少林寺實業發展有限公司,並註冊了數百個少林相關商標,涵蓋食品、服裝、醫藥甚至玩具。2003年與深圳某公司合作推出少林素餅,年銷售額很快突破千萬元;2004年授權網絡遊戲《少林傳奇》使用少林元素,開創寺廟IP授權先例;2008年推出「少林藥局」品牌,銷售傳統中藥製劑。在《我心中的少林》中,他認為自己運作的並不是少林而是少林文化,並說:「為了少林寺的下一個1500年,我只能向前看,向前走。但很多人對此誤會和不理解,可能是因為相對於其他寺院來說,少林寺走得太快了。」

釋永信在時代風口帶着少林寺一飛沖天,而政府也樂得雙向奔赴,給予大力支持。畢竟「功夫」跟熊貓和孔子一樣是吉祥物,也是一張很好用的文化牌。從外部視角看,深山中的古寺和苦修的武僧是一種東方主義式的想象,而中國政府為了文化輸出和經濟利益有意無意地利用了這種想象。即便釋永信與200位巨星、千位CEO,乃至於與包括普京和伊麗莎白二世在內的47國元首有交往記錄,政府也基本不用擔心有意識形態的風險。

90年代,少林寺被定位為中國文化「走出去」的重要載體,政府資助少林寺在全球設立文化中心,如後來之孔子學院般。2006年少林功夫被列入國家級非物質文化遺產名錄,進一步獲得官方認證。2003 年,為了改善少林寺周邊環境,國家投資3.5 億元搬遷寺周商鋪與武校,恢復「深山古剎」風貌;2007年,國家旅遊局將少林寺評為5A 級旅遊景區;2019年,少林寺的遊客量達到420萬人次,門票收入約3.5億元。若計入實景演出和武術培訓等衍生項目,其年總收入估計可達12億元,佔登封市財政收入的三分之一。

少林寺成了中國佛寺中的一個無法複製的特殊案例,而釋永信本人也伴隨着爭議,從住持一步步躋身政治與文化精英階層,成為全國人大代表與中國佛教協會副會長,周旋於商人、官員與國際政要之間,直到今年7月倒台。

權力、經濟與宗教治理的碰撞

「釋永信不僅可能面臨國家法律的嚴厲制裁,而且按照佛教因果報應的規律還將承受嚴重的果報。」

——中國佛教協會《堅持以戒為師 推動我國佛教健康傳承》

如何看待釋永信的倒台呢?很遺憾,筆者不是聽床師,也沒什麼獨家猛料,只能從大的角度談一點自己的看法:

從歷史維度看,釋永信的崛起與隕落折射了中國社會權力結構運行中的週期性現象。他憑藉個人能力和時代機遇,成功搭建了與特定時期地方乃至更高層級執政者的密切聯繫。1995年正值少林寺建寺1500週年,釋永信輾轉接觸到時任河南省委書記的李長春,進行彙報後得到首肯。他特意將慶典放在9月3日的世界反法西斯紀念日舉辦,名曰祈福世界和平。此後隨着李長春升任中央政治局常委,釋永信成了江派紅人,如此生活三十年,直到大廈崩塌。

這種個人與特定權力結構深度綁定的發展模式,在其保護傘存在或政治路線延續時是巨大的優勢;然而當路線調整時,這種緊密的綁定往往會使他成為需要被切割的「舊臣」。尤其對於釋永信這樣草根出身、缺乏紅色血脈或派系根基的人物而言,既難以徹底與過往的庇護網絡劃清界限,又可能難以融入新的權力格局,其處境便如同歷史循環中那些失勢的弄權者如嚴嵩與和珅,最終難逃棄子命運。

從經濟維度看,釋永信倒台折射出中國宗教組織與世俗經濟之間長期存在的深層矛盾。縱觀中國歷史,宗教往往在盛世被政權扶持作為治理工具,而一旦進入經濟下行期,統治者便經常禁僧、收田甚至滅佛。這是因為古代寺院是依靠「供養募化」的方式取得財富和生產資料,是一種類似於輸血形式的「不勞而獲」。而且歷代稅法都會減輕或者免除僧人賦稅,寺院地主在逐漸擴張的同時無疑會大大減少政府的財政收入。

儘管少林寺在釋永信帶領下早已實現了自身收入的迅猛增長,相關商業生態年收入估計超過10億元,也顯著拉動了地方旅遊和經濟活力。然而在經濟低迷的當下,其龐大的商業規模、從未公開審計的資金運作,以及可能存在的利益分配機制問題,無疑會使其變成某些人眼中的撲滿。釋永信的倒台,也可被視為對少林寺背後巨大文旅經濟利益的清算。

從政治維度看,釋永信的倒台是習近平威權統治的體現,反映出其對改革開放時期宗教過度商業化的收緊、對宗教的再意識形態化引導,以及對可能獨立於黨國體系之外的國際化宗教力量的壓制。釋永信是市場邏輯滲透宗教領域的極端樣本,他將宗教資源資本化的做法在江胡時期曾被默許,因為當時共產黨合法性來源於經濟發展。但習近平上台後強化黨對經濟全面領導,強調「防止資本無序擴張」並大力整頓教培、互聯網、地產等行業,釋永信式「宗教資本家」難以倖免。

同時,習近平力推「宗教中國化」,要求培養「政治上靠得住」的宗教人士,使宗教回歸「中華優秀傳統文化」框架,淡化其超越性與商業性,這與釋永信國際化、娛樂化的經營方式衝突。此外,他長期活躍於歐美、日本、東南亞等地,擁有龐大海外網絡,擁躉無數,並多次以「非國家外交體」身份會見政要,今年2月甚至繞開中國政府訪問方濟各。在強調主權統一與意識形態安全的當下,這類舉動已超出中共可控範圍,自然無法被容忍。

截至目前,關於釋永信涉嫌「刑事犯罪」的案件既未進入公開審理程序,也未見法院立案文書或庭審安排。這種在案件尚未進入審理階段便全面定罪的做法也見於大量中國異見人士如劉曉波、艾未未等。因此,釋永信事件裏的政治敏感是不難想見的。昔日他飛黃騰達,以少林方丈的身份享盡俗世聲色犬馬、燈紅酒綠;如今年過花甲,戒牒被奪,打回「劉應成」之本名,反而在牢獄之中過上了苦行僧般的閉關生活。人生無常,大抵如是。

就在昨天中國國家宗教事務局正式印發了《宗教教職人員網絡行為規範》,對宗教教職人員的網絡行為作出明確規定。其不僅提出原則性要求,更細緻列出多項禁止性內容,例如不得自我炒作,借宗教話題博取眼球、吸引流量;不得支持或參與境外宗教滲透活動,不得與境外勢力勾連;不得借教斂財,包括以修建宗教活動場所或舉辦法事等名義公開募捐;不得從事占卜算命等迷信活動;不得利用網絡直播、短視頻、微信群、人工智能等新型媒介進行傳教,等等。

「時無自體,分別所成,隨妄業輪,循環無際。」中國歷史上對宗教加緊控制的小週期,已經到來。

墙外为啥不能用墙内的词汇?墙内人写的呗😂

很多让人不适的用词/网络用语,搞基、鬼畜、梗...... 这种抖机灵的词在墙内还没看够吗

有一個分析角度認為:少林寺釋永信和恆大許皮帶一樣,那些門票錢香油錢就跟買房款一樣,表面上他們是商業機構,實際上他們其實是金融機構,甚至是稅收機構😂

從商業金融角度看寺廟:【寺庙=收割机?烧香经济学:寺庙是一种金融机构?-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Jes2DqG

(2021年)8月23日,必揚投資總經理何河發微博,提到了兩種現象。一方面,如今寺廟香火大不如前,以前一出手就捐幾十甚至上百萬的中小企業主,近年來都不見了。另一方面,寺廟正在策劃紓困方案,對曾經捐贈過寺廟,但企業不幸瀕臨絕境的施主,寺廟可以把以前的捐贈一次性返還企業,以解燃眉之急。隨後,金沙江創投董事總經理朱嘯虎轉發該條微博,提到當年餓了麼就是拿的玉佛寺的10萬元天使投資。

引用自:https://www.01icon.hk/article/%E5%B0%88%E5%AE%B6/407672/%E9%96%8B%E5%85%AC%E5%8F%B8-%E6%90%9E%E6%8A%95%E8%B3%87-%E6%94%B6%E6%9C%83%E5%93%A1-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%AF%BA%E5%BB%9F%E6%80%8E%E9%BA%BC-%E6%90%9E%E9%8C%A2

三武滅佛,又稱三武之禍,指的是北魏太武帝滅佛、北周武帝滅佛、唐武宗滅佛這三次中國歷史上大規模打壓佛教事件的合稱,是佛教史上的最大法難。這些在位者的廟號或諡號都帶有個「武」字,因而得名。佛教界稱之為三武法難。又因五代十國時期也有後周世宗進行的大規模滅佛運動,故又合稱三武一宗滅佛、三武一宗法難。

當時佛教已經滲入政治生活方方面面,而反佛的統治者認為一方面寺廟不務農、不服徭役、不尊王法,另一方面吸收大量年輕勞動力,到處圈地,因而處處壓抑佛教。

好文章。

来端就是希望能看到这样的文章